(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2024」掲載記事)

■はじめに

昨年(2023年)、『限られた時間で必ず仕事が終わる ダンドリと予定の立て方』(かんき出版)を上梓しました。ダンドリとは、「1つの仕事が完了するまでに起きる事態を予想して、必要なタスクを洗い出し、最も効率の良い順番や方法でタスクを組み上げ、期限内に確実に実行すること」と私は定義しています。小宮はビジネスパーソンに必要な基礎力は、「思考力と実行力」とお伝えしています。思考力と実行力を培い、実務を下支えする基本となるのがダンドリ力であると、私は考えています。このダンドリ力を身につけることで、個人の基礎力が鍛えられ、組織の生産性を高めることに繋がります。また、仕事に振り回されている状態では、目の前のタスクをこなすことで精一杯となり、「お客さま、働く周りの仲間に喜んでもらう仕事をしよう」とか「工夫」に集中する余裕は生まれません。主体的に仕事を追いかける感覚を持つことは、良い仕事に集中し、働きがいを生み出すことにも繋がっていきます。

生産性は、アウトプット÷インプットで算出されます。ダンドリ力を高めることで、無駄な業務を削減したり、効率よい手順を工夫して所要時間を短縮したりでき、インプット(業務量、労働時間)の削減に繋がります。目的を踏まえたタスクの洗い出しを行なったり、期限内にベストな仕事の完遂を実現することは、アウトプット(成果物の量や質、付加価値)を高めることにも繋がります。本稿では、皆さまの会社で実践していただけるダンドリ力を高めるための方法をお伝えします。

■「時間がない」の正体

この文集をお読みの経営者の皆さま、経営幹部の方々には、毎日やることが多く、「時間がない」という感覚をお持ちの方も多くいらっしゃることでしょう。言うまでもなく1日24時間で、これは誰にも等しく与えられている時間です。私は秘書の仕事をしながら、自分よりはるかに忙しく、アウトプットの量も質も高い上司が、締切に遅れたことがなく、楽々仕事をこなしていく様子を長年見てきました。「忙しい」「時間がない」という愚痴めいた言葉を口にしたことがなく、その姿を見ていると、自分などが「忙しい」などと言うことは絶対に出来ないという気持ちにさせられたものです。忙しくないはずはないのですが、それがストレスになっていないのです。むしろ充実していて、楽しそうにさえ見えます。やることがたくさんある=忙しい、時間がない、ではないのだと、私は上司から学びました。では「時間がない」というストレスを感じるのは、いったいどんな時でしょう。自分にとって本当に大切なこと、やりたいことに時間を使えていない時に、人は「時間がない」というストレスを感じるのです。

「時間がない」というストレスを感じている方に、ぜひ取り組んでいただきたいことをご紹介します。

1.時間を使う目的(=人生の目的)を明確にする

2.時間の使い方を見直す

3.自分でコントロールする

1.時間を使う目的(=人生の目的)を明確にする

やりたいこと、やるべきことは無数にあり、一方で時間は限られています。「時間がない」と感じているなら、時間を生み出して何をしたいのか、それは自分にとって限られた時間を使ってやるべきことなのかを明確にするのが、第1歩です。

時間がないという人は、あれもこれもと手を出したり、欲張ってすべて詰め込もうとしてしまいます。自分にとっての優先度が明確になっている人は、自分がやるべきことと、そうでないことを、常に取捨選択していきます。

2.時間の使い方を見直す

私のセミナーでは、毎日の時間の使い方を記録する、というワークを受講者の皆さんに行っていただくことがあります。これを1週間なり1か月まとめて円グラフなどにして分析すると、どんなことに何パーセント自分の時間を投下しているか数字で明確に把握することができます。

一方、自分の人生の目的・優先度に基づいた理想的な時間の使い方も、円グラフにしてみます。

両方を較べて、どうしたら理想の円グラフに近づけることができるか、時間の使い方を見直すのです。

自分にとって大切でないことに、思った以上に時間を使っていれば、思い切ってやめる決断が必要です。何気なく見ているYouTubeやSNSも、思いの外長い時間が経っていたりするものです。何となく参加し続けている会食や会合、定期的な集まりは、本当に自分にとって大切でしょうか。また必要でやっているが、自分でなくてもできることであれば、人に代わってやってもらう方法もあります。また、思った以上に時間を使っているものは、具体的に何をやっているかを洗い出すことも重要です。「自分のやっている仕事は、人には頼めない」と言う人は多いですが、その仕事の中には複数のタスクが含まれています。具体的にタスクを洗い出していくと、そのひとつひとつは、担当者を決めてやってもらうことが出来る場合が多いです。大きな仕事は人に渡せなくても、小さく分割して人に頼むことで、自分が使う時間を減らし、自分にしかできないことに時間を振り分けることができます。

限られた時間の使い方を考えるということは、あれもこれもやりたいことをどうやって詰め込むか、と考えるよりも、「何をやめるか・手放すか」引き算の思考が重要になります。そのためには「やめる」「手放す」ための基準を自分の中に持つ必要があります。

・自分が本当にやりたいことか

・自分でなければできないことか

・やめたとしたら、どうなるか

・お金で解決したらどうなるか

・何のためにそれをしているか

こうした問いかけをいつも自分に発しながら、意識的に時間に向き合うことによって、基準が作られていきます。時間の悩みの正体は、「何をやるか」よりも「何をやらないか」を決められないことに、その本質があります。ここに向き合わない限り、「時間がない」という悩みは根本的には解決することはできません。

私は以前、時間が足りないという悩みを解決するために、自宅での食事作りをやめる・手放すと決断したことがあります。料理をするのは嫌いではありませんが、その時自分が本当にやりたいこと、時間を使いたいことに較べた時、食事を作ることは私にとってはそれほど重要性が高いことではありませんでした。母親が子どもに手作りの食事を食べさせたいというような、自分でなければならない必然性も私にはなく、やめたとしても何の支障もありません。簡単に食事を調達する方法は、他にいくらでもあります。炊飯器を台所から撤去し、ご飯はパックご飯を用意、冷凍総菜を定期的に配送してもらうサービスに申込むことで、食事作りにかかる時間をほぼゼロにしました。

料理をすることが自分の人生にとって重要で価値が高いと感じる人は、時間を使えばよいのです。何となくやらなければならないと感じていたり、惰性でやっているなら、「やめる・手放す」チャンスです。

私の観察では、成果をあげる者は仕事からスタートしない。時間からスタートする。計画からもスタートしない。時間が何にとられているかを明らかにすることからスタートする。

時間を管理するには、まず自らの時間をどのように使っているかを知らなければならない。

ドラッカー 『経営者の条件』

3.自分でコントロールする

先ほど、忙しくてもそれがストレスにならず、充実した楽しい毎日を送っている人がいるとお伝えしました。時間の満足度というのは、絶対的なものではなく、多分に感じ方、捉え方による要素が大きいようです。過去に超多忙な経験をしていると、その時の感覚を上回らなければ忙しいとは感じないというように、相対的なものでもあるようです。

そうしてみると、時間の使い方についても、自分で決めてその時間を過ごしているのか、やらなければならないことに振り回されて仕方なくやっているのか、向き合い方によっても時間の満足度や充実度は大きく違ってくるものです。どんなに小さなことでも、「自分で決めた」「それを実行した」という積み重ねが、人生の満足度を高めていくことに繋がるのだと思います。

自分でコントロールすると決めたら、明日から「やらないこと」を決めましょう。時間は有限です。何かやめない限り、時間は生まれません。小さなことでも構いません。自分で決めて実行することから始まります。

仕事の量は、与えられた時間をすべて満たすまで膨張する

シリル・ノースコート・パーキンソン『パーキンソンの法則:進歩の追求』

■ダンドリの6ステップ

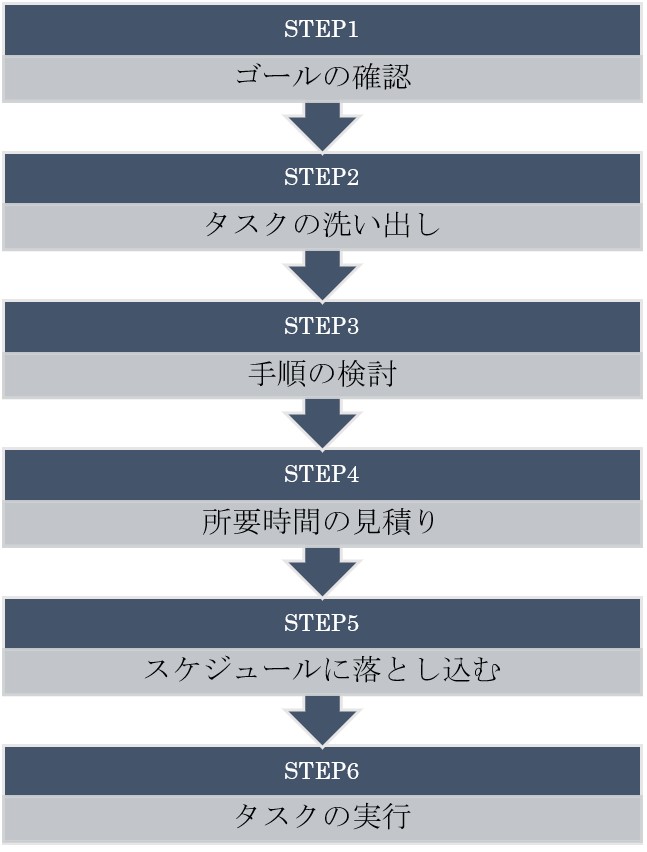

思いつきで仕事を進めては、後から足りないものが次々出てきたり、二度手間、三度手間の仕事の仕方になったり、そんな仕事のやり方を解決するのが、ダンドリの6ステップです。社員の方に仕事の進め方・組み立て方を指導する際にお使いいただければと思います。

【ダンドリの6ステップ】

ステップ1:ゴールの確認

仕事には必ず目的があります。目的を理解せずいきなり仕事に取りかかると、本来求められていた意図から外れた仕事になってしまいます。結果やり直しになれば、それまでかけた時間は無駄になり、大変非効率です。資料作成を依頼された場合も、そこには目的があります。どんな場面で、どんな用途で、誰が使うものなのかを考えなければなりません。お客さまへのプレゼンで使う提案書と、チームミーティングで各自の進捗を確認する資料とでは、求められる品質は当然変わってきます。

目的や求められているゴールイメージを把握することは、どんな仕事においても重要なポイントです。ダンドリを考える上で、絶対に外せない最初のステップです。

ところが慌ただしい毎日の仕事では、依頼者が目的を伝えずに、作業の指示だけを与えてしまうことがあります。目的やゴールに照らして考えれば、よりよいやり方が考えられますし、全体像が先に分かっていれば、効率の良い進め方を工夫することができます。

ゴールと言っても、具体的には何を把握すればよいのでしょうか。

5W3Hを埋めることができれば、その仕事のゴールがイメージできていると言ってよいでしょう。

【5W3H】

Why・・・なぜ、目的

When・・・いつ、時期、期間、期限

Where・・・どこ、場所

Who・・・誰、対象者

What・・・何

How・・・どのように、方法

HowMany・・・どれくらい、規模、

HowMuch・・・いくら、予算、費用

5W3Hが埋められないところは、依頼者に質問して明らかにしていきます。仕事の内容によっては、5W3Hのすべてが必ずしも必要でない場合もあります。依頼時点では、明確に決まっておらず、それを決定していくことも含めて依頼内容に含まれている仕事もあります。

ステップ2:タスクの洗い出し

例えば「カレーを作る」という仕事があったとして、その仕事を終えるまでにどんなタスクが必要でしょうか。

レシピを調べる、材料をメモする、買い物に行く、お米を研ぐ、材料を洗う、材料を切る、材料を炒めて煮込む、炊飯器のスイッチを入れる、食器を用意する、ご飯をよそい、カレーをかける、これらのタスクを、漏れなく洗い出していくのがステップ2です。

「カレーを作る」の目的が、「自分の今夜の夕食としてカレーを作る」であれば、タスクはこれくらいでしょう。目的が「友人を招いたホームパーティーでカレーを振る舞う」となると、少し状況が変わってきます。期間の長い仕事となると、事前、当日、事後と、時系列に分けてタスクを洗い出していきます。事前にやるべきタスクとして、招待者を人選する、参加の返事をもらう、日程調整をする、人数分の食器を用意する、などがあります。ホームパーティーですから、食後のデザートや飲み物を用意する、部屋に花を飾る、家の掃除をする、というタスクもありそうです。ゴールまでに必要なタスクを洗い出すことで、ヌケ、モレを防ぎ、余裕を持ってタスクを進めることができるのです。

「粒度」という言葉があります。粒の細かさのことです。粒の大きなタスクは、細かい粒のタスクに分解しておくと、実行する時にすぐに着手ができます。なんだか億劫だなあと感じて手がつけられなかったり、ついつい後回しにしてしまう仕事は、粒が大きすぎて、何からどう手をつけてよいかが分からないから進まないのです。当然どれくらい時間がかかるかも読めません。途方もなく時間がかかりそうな気がして焦りを覚えたりして精神的にもよくありません。

例えば、勉強会を開催する、というタスクを分解すると、日時を決める、テーマを決める、講師を決める、会場を決めて手配する、当日の資料を用意する、などが出てきます。これでもまだ粒が大きい場合は、テーマについてアンケートをとる、過去の勉強会資料を読み返す、など、すぐに着手できる細かなタスクに分解していくと、やるべきことの全体像が明確になってきます。

初めて取り組む仕事で、タスクが予想できない場合は、早めに着手することが重要です。手をつけてみると、これが必要だ、あれもやらなければと、タスクが具体的に見えてきます。タスクがイメージできない仕事ほど、早めに手をつけてみることが大切です。

ステップ3:手順の検討

タスクを実行する順序を検討します。

- 締切順

締切が明日の仕事と、来月の仕事があれば、当然、締切の近い仕事を先に行います。順序を決める基本は、締切の近い順です。

- 所要時間

カレーが完成してからお米を洗い、炊飯する人はいません。炊飯のように時間がかかるタスクは先に着手し、その間にカレーの材料を切ったり、炒めたりするでしょう。(1日煮込むカレーであれば、先にカレーを作り、煮込んでいる間にご飯を炊くでしょう)

ひとつの仕事の中に、制作物を発注するタスクや人に作業や確認を依頼するタスクがある場合は、それらのタスクが完成するまでに時間がかかります。その分の所要時間を見積って、先に依頼をしておかなければなりません。他のタスクが進行している待ち時間に、自分は別の仕事を組み込んでいけばよいのです。

- タスクそのものに順番がある

発送作業を始めてから「封筒が足りない」「切手がない」となっては、作業が止まってしまいます。その前に封筒や切手を用意しておくタスクが必要です。そのタスクを処理するために、別なタスクが必要な場合は、順番が重要です。

別々のタスクを一度で済ませたり、順番を入れ替えることで効率よく進められる場合があります。例えば会食のセッティングをするとき、出席者の日程調整をするタスクと、食べ物の苦手やアレルギーがないか確認するタスクがあるとします。これらを一度のやり取りで済ませてしまえば、メールや電話でやり取りする回数を減らすことができます。

イベント会場で配布する資料の印刷を外部に発注する場合、いったん自社に納品してから、イベント会場に発送するというタスクがあった場合、順番を入れ替え、印刷物を直接会場に納品してもらえば、自社で受け取り、会場に発送するタスクをなくすこともできます。

手順を検討する過程では、そもそもそのタスクは本当に必要なのか、簡素化・簡略化してもゴール達成に影響のないタスクはないかを見直すことも大切です。慣例的に行なっているタスクであっても、本当に必要なのか、別な方法はないかを考えることで、業務改善に繋がります。常にゴールに立ち返って、最短でゴールを達成するためのタスクと順番を検討するのがこのステップです。

ステップ4:所要時間の見積り

タスクの洗い出しができたら、それぞれのタスクにかかる所要時間を見積もっていきます。そのためには、自分がどんなタスクにどれくらい時間がかかるのか、所要時間を知らなければ、かかる時間を見積もることはできません。仕事の早い人は、自分の所要時間をかなり正確に把握しているものです。それを掴むまで、自分の作業時間を実際に計測することをお勧めします。

今日一日の仕事の予定を組む時は、所要時間の見積りをもとに、一日のスケジュールを立てます。そして、実際にその仕事に取りかかるときにストップウォッチで時間を測り、記録をつけていくと、自分の見積もりと実際にかかった時間がどれくらい違うのかが分かります。これを続けていくことで、自分の所要時間がより正確に把握できるようになり、効率的な一日の予定を組めるようになっていきます。

不安がある場合は、所要時間を1.5倍や2倍など、大目に見積もった方が安全です。なりゆきで仕事をしていくと、後ろに押していきがちです。概算でも構いませんので、時間を見積もって予定を立てることが大切です。

ステップ5:スケジュールに落とし込む

洗い出したタスクをいつやるか、最終的な締切から逆算し、日付を決めてスケジュールに落とし込んでいきます。締切ギリギリでスケジュール設定してしまうと、緊急の件が割り込んだり、突発事態に対応できなくなります。少し余裕を持った締切を設けて、手帳やスケジュールに入れておきます。

タスクに日付が入ってはじめて、その日自分がやるべきタスクの中身が明確になります。所要時間をもとに1日のスケジュールにタスクを落とし込んでいくと、明らかに時間が足りないと分かることもあります。実施日を調整したり、他の人に協力を仰いだり、作業を分担するなど、先に手を打つことができます。

緊急の仕事が入ったときにも、その日にやらなくてはいけないタスクと、明日以降に調整できるタスクが整理されていることで、即座に優先順位の判断ができる状態になります。

ステップ6:タスクの実行

ここまでできたら、あとはスケジュールに従ってタスクを実行するだけです。

タスクの内容やその手順はすでに検討されているので、やり直しや無駄がなく、タスクの実行そのものに集中することができます。結果的に早く、確実に仕事を進めることにつながります。

あらかじめ見積もっている時間内に終わらせることを意識し、一人で行う作業ではアラームをかけて仕事をすると集中力を高めることができます。実際にかかった時間を記録していくと、今後の時間の見積もりにも役立ちます。

TODOリストや手帳でタスク管理している場合は、終わったタスクは線で消していくと、達成感も得られ、終わったタスクの文字を何度も読まなくてよいので、素早くリストの把握ができます。

デスクの上をきれいに片付け、その時実行しているタスクに集中できる環境づくりも大切です。

■終える時間を決める

今日やるタスクについては、手帳やタスク管理ツールで管理していても、それぞれにかける時間を決めずに仕事をしている人が多くいます。終わったら次に取りかかる、という具合では、限られた時間の中ですべてのタスクを終えることは難しいでしょう。

時間管理の第1歩は、終わりの時間を決めることです。仕事の後、友人と会う約束をしていれば、その時間に合わせて仕事を終えて退社しますよね。次の予定が入っていることで、自然に終わりの時間が決まりますから、そこまでに今日の仕事を終えて退社しているはずです。時間が無限にあると思うと、その時間いっぱいまで使って仕事をしてしまいます。しかし、終わりの時間が決まっていることで、その時間内に終えることを意識して仕事をします。今日の仕事を終える時間を決め、さらにひとつひとつのタスクを終える時間を決めて取りかかることで、集中して時間内に仕事を終えることができるのです。

多忙な人は、1日のスケジュールがぎっしり詰まっています。その合間を縫ってタスクを進めていくため、それぞれのタスクにかけられる時間は限られています。時間内でタスクを終えなければ、次のスケジュールにずれ込み、仕事は溜まる一方ですから、限られた時間の中で仕事を終える習慣が身についています。いつまでもそのタスクに時間をかけているのは、かけられる時間があるからできるとも言えるのです。

■ダンドリよい指示の出し方

上司の立場の方は、自分が指示を出して、人に仕事を依頼する場合が多いかと思います。「理解は偶然、誤解は当然」という言葉がある通り、自分が伝えたいことと、相手に伝わったことは違うものです。その前提に立って、相手が具体的に依頼内容を理解できるように指示をします。指示の出し方がよければ、最短距離でタスクが完了し、仕事の効率もアップします。ミスを最小限に抑えることにもつながります。

指示を出す立場としても、仕事は5W3Hが大事です。何をして欲しいのか(What)は伝えても、それはなぜか(Why)、どんな目的があるのかを伝えなければ、その仕事の大切さも、全体像も伝わりません。目的を共有できれば、指示されたことをただ受動的に作業するだけでなく、主体的に仕事に取り組んでもらえることに繋がります。スケジュール(When)の指示は、希望を伝えつつ、相手の都合や状況にも配慮して調整します。どのタイミングで報告が欲しい、事前に確認や打ち合わせをしたいなど。お互いの動きやスケジュールをその場ですり合わせしておけば安心です。

指示を出すときは、使う言葉にも配慮が必要です。「それ」「あれ」などの指示代名詞が多い指示は、内容が分かりにくく、双方の理解のズレを生みます。また専門用語、略語は相手も意味を理解している言葉かどうかが大切です。言葉の意味が分からない場合、それを質問するのは勇気が要ります。質問できず、分かったふりをして話が進んでいれば、指示内容が正しく伝わっていない可能性が高いです。

指示のポイントは、紙に書いて渡したり、紙を見せながら説明した方が親切で確実です。口頭の指示だけでは、聞き間違いが起きる可能性もあります。(もちろん指示の受け手は、復唱確認をするなど確実性を高める行動も必要です。)

指示を出すときは、指示を出す側が一方的に話しがちですが、理解のズレを防ぐには、双方向でのコミュニケーションが欠かせません。

相手の表情をよく見て、アイコンタクトを取りながら話すことで、相手が理解できているか、疑問や不安を感じていないかなど、相手の反応を見ながら話しをすることができます。

「ここまでで疑問点はありませんか?」と質問を受け付けたり、「こういう場合はどうなりますか?」とこちらから逆に質問してみるのもよいでしょう。指示した内容を、相手に説明してもらう方法もあります。

そして指示を出したからと言って、そのまま放置せず、折々で声掛けをし、様子を見ていきます。指示を受けた時には理解したつもりでも、いざ取りかかってみたらできない、分からないこともあります。「上手く進んでいますか」「やってみて分からないことはありませんか」と声をかければ、相手が躓いている状況に早く気づき、適切なフォローができます。できたところまで見届けて初めて、仕事を指示したと言えます。

■人の力を借りるための、頼み方

全ての仕事を自分ひとりでやることは不可能ですから、組織では仕事を人に依頼し、社員の力を借りて、組織の目標達成に向かいます。リーダーは自分の弱みや、自分がやらなくてもよい仕事を、メンバーの力を借りて補い合えるよう、仕事の割り振りをしていきます。そこでは、仕事の頼み方も重要です。

人は誰でも、自分の能力やスキルを見込んで頼まれ事をされたら、応えられるかどうかは別としても、決して悪い気はしないものです。頼まれ事をされて嫌な気持ちになるのは、配慮がない頼み方をしているか、自分でなくてもいいことを頼まれているかのどちらかです。

配慮のない頼み方としては、突然、メール一本で急ぎの要件を頼まれるようなケースです。事前にそのような打診もなく、突然、今日メールを送って、今日中に対応を依頼されるような場合は、相手に対する配慮が感じられないと受け取られても仕方ありません。そして前もって依頼ができない、つまりダンドリの悪い人と見なされてしまいます。ダンドリの悪い人との仕事は、先を読んだ仕事の進め方ができませんので、いつも突然に、いつも大至急、今日中に、と依頼され、いつも振り回されることになります。そんな人と仕事をしたい人などいません。

そして、なぜ「あなた」に頼むか。「あなただからこそ」、「あなたでなければいけない理由」が大切です。強みを活かす、です。「誰でもいいけどお願いしたい」と言われるのと、「あなたが作る企画書は、とても分かりやすいとお客さまからも好評なので、お願いしたい」と言われるのでは、引き受けたいという気持ちが違ってきます。「あなたでなければ」という理由が、人を動かすのです。

■終わりに

ダンドリとは「工夫」の結晶です。よりよく、より早く(無駄なく)、より多く、を日々の仕事の中で追及し工夫と実践を積み重ねることが、組織の生産性向上につながります。多忙なリーダーの皆さまがご自身の生産性向上に取り組まれ、社員の皆さまと現状の仕事のダンドリを見直していただければと思います。本稿が組織の生産性を高めるヒントになれば嬉しいです。