(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2025」掲載記事)

■コミュニケーションにおける、ノンバーバル(非言語)の重要性

企業経営において、コミュニケーションの重要性、なかでも言葉の力が大きいことは、皆様日々実感されていることと思います。人を動かす言葉の力、社員の方にどんな言葉をかけたらよいか、本を読み、セミナーや講演会で学び、日々のコミュニケーションにおいて実践していらっしゃることでしょう。

言葉の力は確かにとても大きなものです。その一方、私たちが日々人と接し、関わりを持っていくなかでは、言葉(Verbal)以外(これを「非言語(Non-Verbal)」と言います)の力も言葉と同じくらい、ときに言葉以上に大きな影響を及ぼすことについては、あまり認識がない方もいらっしゃるように感じます。

例として、上司と秘書のある場面を紹介しましょう。

秘書が上司に相談をしなければならない件があります。少々複雑で、悩ましい相談内容です。スケジュールが立て込んでいる上司の、わずかな空き時間を見計らって声をかけなければなりません。

秘書:「〇〇さん恐れ入ります。□□の件でご相談がございまして、ただいま3分ほどお時間をいただけますでしょうか」

上司:「はい」

この「はい」は一体どんな「はい」なのだろうかと、秘書の脳内で推察が始まります。

言語情報としては、「はい」=YES、了解の意味でしょう。しかしリアルで人と接していると、そこには様々な非言語情報が含まれます。例えば表情。眉間にしわを寄せ、渋い顔で「はい」と返事をされれば、本心は了解していないのではないか。忙しいところにタイミング悪く割り込んでしまったのではないだろうか。そう秘書は受け取っているかもしれません。

視線も非言語情報です。上司がパソコンの画面から目を離さず、こちらに視線を向けずに返事をした場合は、自分の言葉は耳に入っているだろうか?話しをちゃんと聞いてくれているだろうか?と秘書は不安になります。自分の話しよりパソコンの画面の方が気になるということは、自分の話しはそれほど重要ではないと上司は判断しているのだと受け取るかもしれません。

声のトーンや声の大きさ、言い方も非言語情報です。トーンの低い、小さな声で「はい」と返事をした場合は、消極的な印象を与えることがあります。不機嫌さを感じ取る場合もあるでしょう。

秘書はよく、人から上司の機嫌を聞かれることがあります。上司との面談や相談、具申を控えている人にとっては、上司の機嫌が面談の成否を左右しますので、事前に秘書に探りを入れてくるわけです。上司の一番近くで、日々様子を見ている秘書は、その時々に上司が発している非言語情報を観察し、前後のスケジュールや直近のコミュニケーションなどを加味して、機嫌の良し悪しを感じ取っています。表情を見て今日は自然な笑顔だなとか、声のトーンがいつもより沈んでいるのは疲れているんだろうかとか、午後に集中力が必要な案件があるので今は他のことは耳に入らなそうだとか。上司が何を言ったか、という言語情報より、非言語情報の方が、相手の心身の状態を表していることが多いのです。

■メラビアンの法則とは

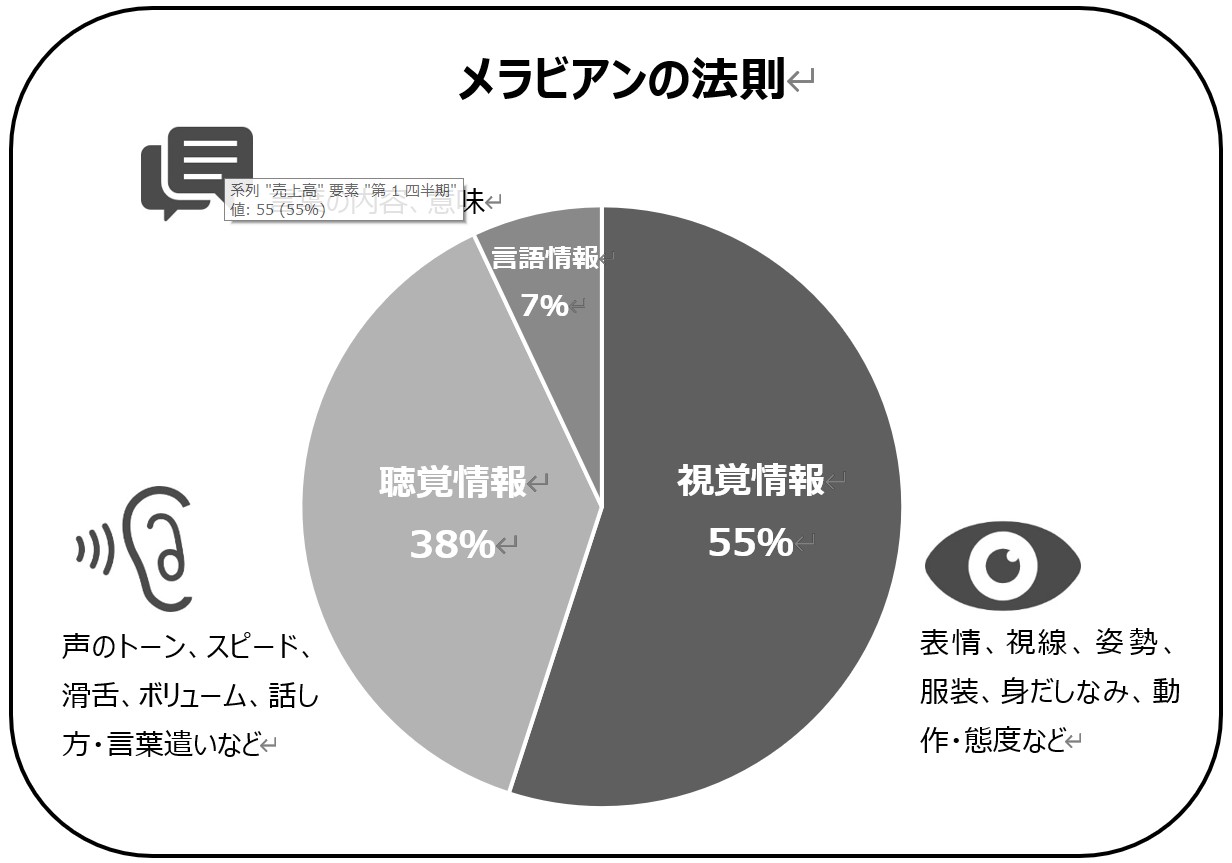

心理学者のアルバート・メラビアンは、コミュニケーションにおいて視覚・聴覚・言語から受け取る情報に矛盾があった場合、その判断には、視覚情報(Visual)55%、聴覚情報(Vocal)38%、言語情報(Verbal)7%、の影響があるとした心理法則(メラビアンの法則)を発表しています。

視覚情報(Visual)とはしぐさ、表情、姿勢や動作、身だしなみ、視線など見た目に関わるものを指します。聴覚情報(Vocal)とは声質・声量・高低・口調・テンポなどです。言語情報(Verbal)とは先述の通り、言葉の内容や意味のことです。感情を伝えるコミュニケーションにおいて、視覚・聴覚・言語から受け取る情報がそれぞれ異なった場合には、視覚情報と聴覚情報の9割以上を占めることから、非言語コミュニケーションが大切であると結論づけられています。

視覚・聴覚・言語から受け取る情報に矛盾がある場合とは、具体的にどのような場面でしょうか。上司と部下とのコミュニケーションに当てはめて考えてみると、以下のような場面が想定されます。

1.納得のいかない表情で褒める

納得のいかない表情で褒めるという状況を、視覚・聴覚・言語のそれぞれに当てはめて分析してみましょう。

視覚情報(55%) 不満そうで暗い表情=ネガティブ

聴覚情報(38%) 明るいトーンの声、快活なテンポで話す=ポジティブ

言語情報(7%) 褒める言葉=ポジティブ

この場合、ポジティブな印象が45%(聴覚38%+言語7%)、ネガティブな印象が55%となり、ネガティブな印象が上回ります。褒められたとしてもそれは本心ではなく、不本意ながら仕方なく褒めているではないかという印象を相手に与えてしまいます。

2.笑いながら叱る

笑いながら叱るという状況ではどうでしょう。

視覚情報(55%) 笑顔で明るい表情=ポジティブ

聴覚情報(38%) 明るいトーンの声、快活なテンポで話す=ポジティブ

言語情報(7%) 叱る言葉=ネガティブ

この場合は、ポジティブな印象が93%(視覚55%+聴覚38%)、ネガティブな印象が7%となるので、本気で叱っているわけではないという印象となるでしょう。注意をしたつもりが、相手にはあまり重要なメッセージと伝わらず、軽く流されてしまう可能性があります。

3.不機嫌そうに有り難うと言う

不機嫌そうに有り難うと伝えたら、どのような印象になるでしょうか。

視覚情報(55%) 相手の目を見ず、不機嫌そうな表情=ネガティブ

聴覚情報(38%) 低いトーンや暗い声=ネガティブ

言語情報(7%) ありがとうと感謝する言葉=ポジティブ

この場合は、ポジティブな印象が7%、ネガティブな印象が93%(視覚55%+聴覚38%)となるので、どれだけ丁寧にお礼を伝えたとしても、何らかの不満がある、口先だけのお礼で気持ちが伴っていないという印象になるでしょう。

こうした問題を避けるためには、日頃から「3つのVを一致させる」ことが重要です。

3つのVとは、言語情報(Verbal)、聴覚情報(Vocal)、視覚情報(Visual)のことです。3つのVを一致させることで、伝えたいメッセージをより正確に、自分の意図した形で伝えることが可能になります。言語、聴覚、視覚の3つの情報に矛盾がなく、互いに補完しあった時に最もメッセージが伝わりやすくなるからです。どれか1つでも矛盾があれば、受け手は混乱したり、言葉に疑いを持ったりします。相手との信頼関係を構築し、誤解や齟齬のないスムーズなコミュニケーションをするためにも、3つのVを一致させることを心がけましょう。

■視覚情報(Visual)とは

視覚情報にはどのようなものがあるかを、もう少し詳しく見ていきます。

・表情

相手の心を開くのは、笑顔の力です。相手の警戒心を解き、不安や緊張を和らげる効果をもたらします。相手に対して友好的な態度を示し、好意的な気持ちを伝え合うのもまた、笑顔です。

目元は穏やかで優しい眼差し、アイウエオのイの形を作って口角を引きあげます。ビジネスマナーや接遇では、好感度の高い笑顔を作るために、上の前歯が8本以上見えるまで口角を引き上げることを意識します。D・カーネギーは名著『人を動かす』の中で、「笑顔は1ドルの元手もいらないが、

100万ドルの価値を生み出す」と述べています。営業やプレゼンテーションなど、人前でお話する仕事の方、経営者の方にも、ぜひ笑顔のトレーニングをおすすめします。

反対に眉をひそめたり、眉間にしわを寄せたりするのは、不快感や困惑を表します。微妙な表情の変化も、相手の気持ちを読み取るための重要な情報です。

・視線(アイコンタクト)

アイコンタクトとは、相手の目を見たり、視線を交わすことによって、相手への関心や誠実さを表現します。一方、視線を逸らすことは、不安や嘘を隠していたり、相手に対する関心のなさを暗示する場合もあります。

適切なアイコンタクトを取ることで、相手の存在を認め、相手に興味を持っていることが伝わります。アイコンタクトは、私たちが他者とつながり、コミュニケーションを図る上で重要な役割を果たしています。相手とアイコンタクトを取ることで、その相手との間に橋が架かるイメージです。その橋を通して、相手に言葉や感情、情報を届けている感覚です。橋が架からなければ相手には届かないのです。まさにアイコンタクトは、相手との架け橋なのです。

話の聞き方をテーマに研修をすることがあります。相手が話しにくいだろうなあと思う、“嫌な聞き役”を演じていただくワークを行ないます。皆さんだったら、どうしますか。

研修参加者がまず行なうのは、相手から目を逸らし、相手と目を合わせないことです。違う方向を向いたり、手元のノートやスマートフォンの画面をじっと見るなどです。目を合わせない動作は、それだけで、相手の存在を無視し、相手の話を聞く気がないというメッセージを伝えるのです。

私たちは自分の目を見てくれる人を信頼でき、誠実であると認識するそうです。普段忙しさのあまり、顔をあげず、相手の目を見ずに言葉を発していないか、わが身を振り返りたいところです。

・姿勢

背筋が伸びた姿勢からは自信や活力を感じますし、うつむき加減で猫背の姿勢は自信のなさや疲労感を示します。

“嫌な聞き役”を演じるワークで、参加者が視線を外すことの次に行なう動作が、姿勢を変えることです。相手に対して身体を斜めにしたり、机の上で頬杖をついたり、椅子の背もたれにだらしなくもたれかかったりします。

相手と正対する姿勢は、相手に正面から真摯に向き合い、相手とコミュニケーションを取る意欲を伝えます。顔だけ向けるのではなく、身体ごと相手に向けるのが正対です。職場での様子を見ると、名前を呼ばれて顔だけ向けて返事をすることが多いのではないでしょうか。顔だけでなく身体ごと相手に向けることで、相手に関心を払っていることが伝わります。

・服装、身だしなみ

清潔感のある身だしなみは、プロ意識や自己管理能力を示します。ビジネスシーンに適切な服装や身だしなみは、相手への敬意や仕事に向き合う姿勢を表します。経営者の方は、ご自身の立場上あるいは仕事上、どのような印象を相手に与えたいかを考え、自己表現のひとつの手段として服装や持ち物にも気を配る方も多いのではないかと思います。

他者と場を共にして働く以上、清潔感が感じられることは相手に対する配慮の基本です。不潔な印象は相手に対する不快感や嫌悪感につながります。生理的に受け付けないと感じてしまうと、あまり接点を持たないようにしようとか、面談でもできるだけ距離を取ろう、短い時間で終わらせようという気持ちが起きてしまいます。髪やひげなどを清潔に整えること、洋服のサイズ感や汚れやしわ、体臭や強い香水などの匂いに注意を払い、場を共にする人に不快感を与えない心遣いが求められます。

・動作、態度

まず気をつけたいのは、“ながら動作”です。

例えば部下に「お話よろしいですか」と話しかけられて、「はい、どうぞ」と言いながら手元ではパソコン作業を続け、手を止めずに相手の話を作業しながら聞いているケースです。本人は、悪気なく行なっている動作だと思いますが、相手から見ると、自分の話しをきちんと聞くつもりがない、自分がないがしろにされているという印象につながります。パソコン作業やスマートフォン、書き物をしている場合は、作業の手を止め、相手に正対することが「あなたの話を聞きますよ」「あなたのことを大事だと思っていますよ」という無言のサインになるのです。

足を組む、腕を組むという動作も、視覚情報です。腕組みには重々しさや威厳を感じさせる場合もあれば、警戒感や距離感を与えることもあります。相手に緊張感や不安感を招く場合もありますので、目的に応じて使い分けることが大切です。

ジェスチャーは言葉を補完し、伝えたいメッセージを強調する効果もあります。

例えば、手を広げるジェスチャーは開放性を、腕を組むのは防御的な態度を示します。頷きは同意や理解を、首を横に振るのは否定を表現します。ジェスチャー多く話す人は、アクティブな印象や、エネルギッシュな印象を相手に与えます。手や体を動かさずに話す人は静的な印象を与えます。なおジェスチャーは文化によって意味が異なる場合がありますので、グローバルな場面で使う場合は注意が必要です。

また特定の動作を頻繁に行う癖があると、コミュニケーションの相手はその癖に注意が向けられ、会話の主題に集中できない場合があります。これをジェスチャーノイズと言います。上司との面談時に、上司のジェスチャーノイズが気になり、つい回数を数えてしまうなんてこともあります。ジェスチャーノイズはコミュニケーションを阻害する場合もあることを、留意しておきたいところです。

■聴覚情報(Vocal)とは

聴覚情報には、声のトーン、滑舌やスピード、ボリューム、そして話し方や言葉遣いがあります。

・声のトーン

トーンというのは、声の高低です。高低により、受ける印象が全く変わってきます。高い声は明るさや親しみやすさを感じさせ、低い声は落ち着きや信頼感、重厚感を相手に与えます。その人の持ち味でもありますし、場面や内容に応じて、高低を使い分けることで、話に抑揚が生まれたり、リズムが生まれたりします。話の中で声に高低差がないと、平板で一本調子になりがちです。聞き手が飽きずに、自分の話しを聞き続けてもらうためには、高低で変化をつけるのがひとつのポイントです。

・スピード

一般にプレゼンテーションでは1分間に400文字のスピードと言われていますが、相手や場所、場面に応じて、適切なスピードは変わってきます。YouTubeを日常的に見慣れている若い人は、スピード感のある話に慣れているようですが、一般的に早口は内容を理解しにくく、相手に伝わらない危険があります。相手に伝わり、理解しやすいスピードと適度な間が重要です。

・滑舌

言葉を正しく伝えるためには、滑舌が大切です。ポイントは口の開きです。日本語は、“あ・い・う・え・お”という5つの母音が基本的な口の形です。口を大きく、5つの母音の形にしっかり開いて発声することで、言葉は正しく聞き取れます。口を開けずにモゴモゴ話したり、語尾が消え入る話し方では、自信がなく不安そうな印象を与えます。人の心に訴えかけ、人を動かすためには、明快に言葉を伝えることが重要です。

・ボリューム

声量も大事なポイントです。小さすぎる声は聞き取りにくく、自信がなく不安そうな印象を与えます。大きな声はエネルギーに溢れたポジティブな印象ですが、大きすぎる声量は耳障りに感じたり、不快感を与えることもあります。怒鳴り声のような声質で大きな声であれば、相手を威圧し、威嚇的に感じる場合もあります。時と場所を踏まえた声量調整が必要です。

・話し方、言葉遣い

話し方や言葉遣いが与える印象も、非常に大きいです。例えば正しい敬語を使った丁寧な話し方は、品の良さや知的な印象につながります。「やばい」のような若者言葉や、「こちら」を「こっち」と表現する幼稚な言葉遣いは、稚拙さや幼さを感じ、ビジネスパーソンとしての信頼感の低下にもつながります。

先にジェスチャーノイズを紹介しましたが、言葉癖や「え~」「あの~」などの間を埋める言葉が頻繁に使われるのもまた、コミュニケーションを阻害するノイズになります。個性にもなり得るものですし、完全になくす必要はありませんが、人前で話をする機会が多い方は、ご自身の話している様子を録画するなどとして、ご自身で見ていただくとよいでしょう。

■視覚、聴覚以外にもある非言語(Non-Verbal)情報

ここまでは非言語(Non-Verbal)コミュニケーションの中でも、視覚情報、聴覚情報について、詳しく述べてきました。それ以外の非言語コミュニケーションについても触れておきます。

・接触行動

握手、ハグ、肩を叩く、背中を抱くなどの身体的な接触も、非言語コミュニケーションです。これらの行動は、親密さ、支持、慰めなどを示します。

例えば、握手は一般的に信頼と尊敬のジェスチャーとして認識され、ビジネスの場や公式な挨拶において用いられます。ハグはより親密な関係を示し、友情や愛情の表現として用いられることが多いです。一方で、肩を叩くなどの軽い接触は、友好のサイン、目上の人から目下の人への励ましのサインとして使われることがあります。

接触行動は文化や個人の好みによって、適切の度合いが大きく異なります。特にビジネス場面では、不適切な接触はハラスメントと受け取られる可能性があり、慎重に扱う必要があります。

・対人距離と位置

位置関係や空間、相手との距離もコミュニケーションに作用します。適切な距離感は文化によって、また相手との関係性や会話の内容によっても変わってきます。ビジネス場面では、近すぎる距離感は不適切と感じられる可能性があります。

互いの位置関係もひとつの要素です。部下との面談では、真正面に座って対峙するのか、斜めの位置に座るのかで、話しやすさや相手との関係性に影響を及ぼす場合があります。会議では、司会席や上座に座ることで、権威や序列、役割が明確になったり、強調されたりします。コミュニケーションの目的やねらいによって、位置関係を使い分けることもできます。

・環境

例えば接待などで会食をする際、無意識にお店のインテリアや照明など空間がその場に与える影響を考慮してお店を選んでいます。お店の空間デザインや席のレイアウト、照明の色なども、会食の目的に大きく作用するということを私達は知っています。これも非言語情報なのです。

■非言語(Non-Verbal)コミュニケーションのビジネスシーンでの活用

ビジネスシーンにおける、非言語(Non-Verbal)コミュニケーションの活用例をご紹介します。

・部下との1on1の場面

部下が話しやすい空気を作り、部下の話をしっかり聞くことに注力します。

具体的には、部下とアイコンタクトを取り、穏やかな表情や声のトーンを心がけます。話の要所要所でうなづきや肯定的なあいづちを交え、途中で遮ったりせず最後まで聞きます。面談中は、スマートフォンを触ったりせず、話に集中します。

・スピーチ、プレゼンテーションの場面

場の聴衆に対して失礼のないよう身だしなみを整え、背筋を伸ばし、自信を持った姿勢で立ちます。特定の人だけを見て話している印象にならないよう、会場全体に目を配り、広くアイコンタクトを取りながら話します。声のトーンや抑揚、間を用いて、一文は短く簡潔に話します。聞き手の注意を引く話し方を身につけましょう。最初と最後のお辞儀もしっかり丁寧に、ペコペコと何度も頭を下げたり、動きが流れてしまうお辞儀は、登壇者の存在感を軽くしてしまいますので注意が必要です。

・会議、商談の場面

場の相手に対して失礼のないよう身だしなみを整え、背筋を伸ばし、自信を持った姿勢で立ち、歩きます。相手と適切にアイコンタクトを取りながら、相手の表情や態度に注意を払い、疑問や不安などの感情を読み取って、その場で柔軟に対応します。

■非言語(Non-Verbal)コミュニケーションの6つの効果

最後に非言語コミュニケーションがもたらす効果をお伝えします。

1.感情をより効果的に表現できる

非言語コミュニケーションは、言葉だけでは伝えきれない微妙な感情のニュアンスを表現することができます。

例えば、喜びを表す笑顔や、悲しみを示す涙は、言葉以上に強く相手の心に響きます。「有り難う」と言葉で感謝を伝えるのは言語コミュニケーションですが、明るい笑顔や柔らかな声のトーンで表現することで、感謝の気持ちがより強調され、効果的に相手に伝わります。

2.信頼感や親密さを構築できる

適切な非言語コミュニケーションは、相手との信頼関係や親密さを深めるのに効果的です。

例えば、アイコンタクトを取ることで、相手に対する関心や誠実さを示すことができます。また、相手の話を聞くときにうなづいたり、相手の感情に合わせた表情をしたりする(ペーシング)ことで、より深い共感や理解を示すことができ、絆を強めることにつながります。

3.メッセージを迅速かつ効果的に伝える

非言語コミュニケーションは、言語よりも素早くメッセージを発することがあります。

例えば、会議中に時計を見るジェスチャーは、「時間が迫っている」というメッセージを無言にして瞬時に伝えられます。頷きや首を振るなどの動作は、言葉を発するよりも迅速に同意や否定を表現できます。

4.メッセージを強化し、説得力を増す

適切な非言語コミュニケーションは、話の内容に説得力を加えます。

例えば、自信に満ちた姿勢や堂々としたジェスチャーは、プレゼンテーションの内容をより印象的にし、聴衆を惹きつけます。声のトーンや表情を効果的に使うことで、メッセージの重要性を強調することもできます。

5.リーダーシップを発揮できる

非言語コミュニケーションは、時にリーダーシップを効果的に示すツールになります。

自信に満ちた姿勢、ブレのない視線、落ち着いた話し方などは、リーダーとしての存在感を高めます。また、チームメンバーの非言語によるサインを読み取り、適切に対応することで、より効果的なリーダーシップを発揮できます。

6.第一印象をよくすることができる

初対面の場面では、非言語コミュニケーションが特に重要になります。第一印象は6~7秒で決まるとも言われます。表情や姿勢、動作、挨拶や名乗りの際の声のトーンや口調などは、短い時間で相手に好印象を与え、良好な関係をスタートさせるのに役立ちます。言葉を交わす前から相手に影響を与え、その後のコミュニケーションの方向性を決定づける可能性があります。

例えば、笑顔で相手を迎え、アイコンタクトを保ちながら話すことで、親しみやすさや信頼感を伝えることができます。

■終わりに

非言語は、日常生活において欠くことのできない、重要なコミュニケーションの手段です。言語コミュニケーションは、ある程度意識的に行われるのに対して、非言語コミュニケーションの多くは無意識のうちに発信されています。だからこそ、そこに人の本音や本来の姿が表れていると感じ、時に言葉以上に大きな影響力を持つのでしょう。

非言語コミュニケーションのスキルを意識的に磨くことで、豊かな人間関係を築いたり、効果的なコミュニケーションが可能になります。

現代は、多様な背景や価値観を持つ人々が共に働き、暮らす「多様性の時代」です。非言語コミュニケーションスキルを磨くことは、言葉の壁や文化的な違いを乗り越える助けとなり、多様なニーズへの適応力を高めます。価値観やコミュニケーションスタイルの違いから誤解が生じやすい中で、非言語的な配慮(うなづき、相手を尊重する姿勢など)は、相手に安心感を与え、円滑な関係構築に寄与します。

異なる文化や価値観を持つ人々と共に働き、より良い関係を築くための不可欠な能力である非言語コミュニケーションスキルを磨くことで、個々人の違いを尊重し合う社会や組織を実現する基盤を築くことができるのです。