(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2020」掲載記事)

■国・企業の発展の礎は人間教育 ~志(こころざし)とは何か~

先日、プロ野球界の名選手にして名監督であった野村克也氏の訃報が届きました。そのプレイヤーとしての類い稀な実績もさることながら、その後のプレイングマネジャーとして、そして監督として数々の弱小チームを立て直した経験に基づくリーダー論は、多くの人々に影響を与えました。その数々の金言の中で、わたしが最も感銘を受けたのは次の言葉です。

「一瞬の「ヤル気」なら誰でももてる。けれども、持続性のあるヤル気は深く認識した者だけに宿るのである。」(『ノムダス 勝者の資格』ニッポン放送プロジェクト 1995年)

この「深く認識」するということ。このことを私は“志”を認識した者のことだと解釈しています。では“志”とは何か。それは「何のために生きるのか」という問いに対して“自己が定める使命”だと考えています。そしてこの「何のために生きるのか」という問いは、「何のために働くのか」という問いとほぼ同義であるとも考えています。なぜ野村氏の「深く認識したものだけに宿る」という言葉の意を“志”の事であると考えたのか。それは最初にこの言葉に触れた際に直観的にそう思ったのもありますが、野村氏の別著『リーダーとして覚えておいてほしいこと』の第一に「人間は何のために生きているかを考えよ」について語られているからです。この冒頭の章には「打撃の神様」と尊崇され、後には監督として読売ジャイアンツの日本一9連覇という偉業を遂げた川上哲治氏の興味深いエピソードが記してあります。野村氏と交友関係にあった森昌彦氏(川上監督のもとで捕手としてプレー)に「川上監督はいつも何を指導しているのか」を教えてもらおうと野村氏が取材したところ、「野球の事は一切言わない」「人間教育、社会教育、人生論ばかりだよ」というのです。このことはいつの時代も、そして国家も企業も、そしてスポーツの世界も技術以前に哲学、考え方が大切であることを示しています。このような例を歴史の中に見出そうと学べば実に枚挙にいとまがありません(最近再編された『哲学への回帰』という書籍でも稲盛和夫氏がその大切さを説いています)。そしてもう一つ、志を語る上で大切なことがあります。それは志の根底にある考え方が「先義後利」であること、そして目指す先が「公」に対する使命であることです。これ以外の願望はあえて私は野心として区別しています(無味乾燥な人生ならせめて野心くらい持っていた方がまだ良いとは思いますが…)。かつて明治時代の晩年になって福沢諭吉先生が徳川幕府幕臣の生き残りであった勝海舟、榎本武揚両氏に向けた論評である『痩我慢の説』という書の冒頭で次のように語っています。

「立国は私なり。公に非ざるなり」

この意は、国を背負って立つという精神は公(政府)ばかりのものではなく、私という個人の志にすべしという意味です。

この20年、我が国の経済成長が鈍化しているとはいえ、この豊かな国民国家(nation state)に生まれ、世界でも希有の清潔な環境で最新の技術を享受しながら安穏として暮らせているのは、まさに先人のお陰です。しかし、150年前の明治の御一新と国民国家の成立、そしてその後の富国強兵、殖産興業による近代化がなければ、いまの恵まれた環境を享受できていたかどうかは頗る疑わしくなります。今の環境が“当たり前”の世代である私たちは、生活には7割以上の国民が満足しているものの(10代、20代に至っては8割以上が満足している、内閣府調査)、精神的な充足に不満を持ち、「本当に豊かなのか?」と疑問を呈す方もおられます。確かに何が豊かさなのかはその社会経済の成熟さに基づいて時代によって変わりますし、個人によっても様々でしょう。最近ではウェルビーイング(よりよく生きること、元気に生きること)などの人生の質(QOL)も問われています。しかしながら、何をおいても社会経済の基は経済的な豊かさと精神文化の調和によるものです。いわば「論語と算盤」です。国税庁の民間給与実態調査によると、平成30年における日本人の平均年収は約441万円(中央値は350万円ほど)です。世界的に見れば中央値の350万円を例にとれば世界全体では上位1%に含まれる高所得者となります。勿論国ごとの物価の違いもありますが、殆どの国民は明日食べるためのお金がないという状態にはないのです。これは現役世代の私たちの努力でつくられた環境ではありません。先人たちが開発途上国だったわが国を必死に学び近代化してくれたお陰で、いまの豊かさを享受できているのです。この急速な近代化はなぜ可能だったのか。しかも150年前の明治近代化だけではなく、その後の第二次世界大戦における太平洋戦線、東アジアおよび東南アジア戦線(当時の呼称は大東亜戦争)そして本土空襲による大被害の後にも高度経済成長を成し遂げました。有名な「もはや戦後ではない」と経済白書に記されたのはなんと敗戦から11年後の1956年の事です。それからの発展は私たちが知るところです。先の大戦では約310万人の日本国民が亡くなりました。そのうち内地(日本国内)での米軍による国際法違反の原爆投下を含む無差別と断言されるべき空爆では多くの民間人の犠牲者を含み約50万人が亡くなり、実に200以上の都市が焦土と化しました。ちなみに被災した家屋は当時国内全戸数の約2割にも当たる約223万戸にのぼります。戦後直後の焼け野原に立つ少年がもし夢にでも現在の日本の姿を観たならば、一体何と思うでしょうか。まるで夢のような世界に映ることでしょう。まるでアニメ映画『火垂るの墓』のラストシーンのように…。歴史的には近代以降、極めて短期間で途上国から先進国に二度も成り上がった世界的にみても稀有の存在が我が国なのです。しかしこの30年間はそれまでの発展から一転、低迷を続けました。近代以前も以後も日本を訪れた外国人の多くは、我が国をして“精神の国”と共通して記しています。この年間、私は日本人及び日本社会がその精神文化という国柄も含めて大切な何かを失ったのだと考えています。では改めて、前述の急速な近代化はなぜ可能だったのか。端的かつ客観的にそのことについて知ることに示唆を与える言葉があります。ちょうど大正時代にあたる1921年(大正10年)から1927年(昭和2年)、フランスの駐日大使として赴任していた詩人であり劇作家でもあったポール・クローデルによるものです。昭和18年(1943年)秋の演説ということですから、日本の敗戦色が濃厚になった時期のことです。

「私がその滅亡するのをどうしても欲しない一つの民族がある。それは日本人だ。これほど興味ある太古からの文明は滅ぼしてはならない。最近の日本の大発展も私には少しも不思議ではない。彼らは貧乏だが、しかし彼らは高貴だ。」

(出典:市原 豊太 (著)『言霊の幸ふ国』神社新報社、1985年)

因みにこの言葉はある夜会にて20世紀フランス最大の詩人であるヴァレリーに向けて語ったものだそうです。なぜこの言葉が客観的かといえば、当時は白人による帝国主義が有色人種を支配する時代でした。帝国主義の当初は「白人の責務」という思想が根底にあり、良心の名のもとにアフリカ・アジア統治を進めましたが、多くの地域で繰り返された歴史的な真実は奴隷のように搾取したのが実態といえます。例えばコンゴではゴムの生産ノルマを達しない現地民の手首を切るなど写真にも残る残虐な支配が行われました。1905年(明治38年)、日本は日露戦争に勝利しました。この戦いは歴史上初めて有色人種が白人に勝った戦いと言われ、広く有色人種国家の人々に独立への勇気を与えました。その後、第一次大戦後に先進国の仲間入りを果たそうとしていた日本とはいえ、クローデルの演説が行われた時代は未だ極東の小国という差別的な印象はまだ残っていた時代でした。現にクローデルは駐日大使時代に多くの外交書簡を通じて日本及び日本人を観察した一級史料を残していますが、両論併記で客観的に綴っています。(詳しくは『孤独な帝国 日本の1920年代』(草思社、1999年)に記されています。)クローデルが滅びて欲しくない民族として私たち日本人を挙げ、貧しくとも高貴であると断言したことは、例えば日本に開国を迫った米国のペリーをはじめ、近代化以前の日本を観察した多くの外国人たちが同じように論じています。因みに先の大戦での硫黄島でも敵であった米軍の少将も、戦後旧日本兵の高貴さ、礼儀正しさを賞賛し、その人間としての姿勢を自国の青年たちへの激励としているほどです(米軍司令長官スプルーアンス大将の言葉など)。戦争は二度と起こしても巻き込まれてもいけないことです。しかし、先人たちが命を懸けて祖国のために戦った歴史から学ぶべきことは余りにも多いと感じます。想像を絶する場面にあっても、高貴であり続けた人間性がそこにはありました。日本人が共通して持っていた精神、価値観。戦前の教育を受けた先人には間違いなくその土台があったと言わざるを得ません。松下幸之助さんは昭和54年、次のように発言しています。「日本人はいい国民であるというて、いいところを探さないといかん。探したものをしっかり握って感激にうち震えつつ、生活を全うしていかないといかんという感じがするんです。そして決して悲観しない。いかなる場合でも、“おまえは日本人やないか。そうや、自分は日本人や。必ずうまくいく”と。こう思うてぼくはやっているわけです。」(『松下幸之助発言集5』(大阪青年会議所1月例会・1979年の発言、PHP研究所)。日本人であることの土台に“必ずうまくいく”という何かがあったということを改めて確認することのできる発言として共感するものがあります。国の基は正しい考え方を磨く精神教育、つまり人間教育です。それは企業も同じことです。知らないことは考え抜けませんし、私たちが発展していくうえで最も大切な“考え方”も先ずは何が正しいことなのか、それを学ぶことから始まります。現代になり、バブル崩壊の後に私たちの世代は“失われた世代(ロストジェネレーション)”と呼ばれました。私たちは何を失ったのか。それを私は正しい考え方の土台としての、また浮き沈みの激しい“心”の土台としての“日本人の精神”だと考えています。

■この30年で何を失ったのか

『日本経済新聞』2017年5月26日の記事に、米国最大の調査会社であるギャラップ社によるある調査結果に関する記事が掲載されました。私は最近その記事の内容を「6・24・70の現状」と呼んでいます。経営するうえで人・組織領域に関心の高い方は「ああ、あの調査結果ね」と思われることでしょう。その後物議をかもしたこの調査の内容は、現場で働く年間数百人の方々にヒアリングをしてきた私には、非常に実感に近い調査結果でした。調査結果の内容は次のようなものでした。日本は「熱意あふれる社員」の割合がわずか6%、これは調査した139カ国中132位と最下位クラスだということです。21世紀に入りGAFAをはじめ企業の世界時価総額の上位を占めるようになった米国の32%と比べると熱意あふれる社員の割合はかなり低く、さらに「周囲に不満をまき散らしている無気力な社員」の割合は24%、「やる気のない社員」は70%と仕事に対する熱量が極めて低いことが報告されました。具体的に調査内容をみると、12の質問への回答を軸に調査されています。内容は下記の通りです。

▼「Q12(キュー・トゥエルブ)」の内容

Q1:職場で自分が何を期待されているのかを知っている

Q2:仕事をうまく行うために必要な材料や道具を与えられている

Q3:職場で最も得意なことをする機会を毎日与えられている

Q4:この7日間のうちに、よい仕事をしたと認められたり、褒められたりした

Q5:上司または職場の誰かが、自分をひとりの人間として気にかけてくれているようだ

Q6:職場の誰かが自分の成長を促してくれる

Q7:職場で自分の意見が尊重されているようだ

Q8:会社の使命や目的が、自分の仕事は重要だと感じさせてくれる

Q9:職場の同僚が真剣に質の高い仕事をしようとしている

Q10:職場に親友がいる

Q11:この6カ月のうちに、職場の誰かが自分の進歩について話してくれた

Q12:この1年のうちに、仕事について学び、成長する機会があった

お読みいただいている皆さんはこの問いにどのように回答されるでしょうか。実はこの問いに近い問いを私も数年間様々な業態の企業で働く社員の方々に訊ねてきました。大企業の子会社さんや地方中小企業さんが多くなりますが、この12の問いに自信をもって高得点の回答を答えられる人は実感として10%もいませんでした。詳しい独自の集計は各社様ごとにまとめていますので、何れ世に出せる形で共有の機会を持ちたいと考えていますが、この問いで調査されれば我が国の社会人のスコアは低くならざるを得ないだろうなと率直に感じます。我が国の社会人は、間違いなくこの失われた年間に、“情熱”を失いました。もちろん、全体の傾向としてのはなしですが、世の為人の為に尽くそう、次の世代に豊かな時代を引き継いでいきたい、或いは今の仕事に深い意義を感じている、などといったことを心の底から自分の言葉で語る人を私は多く知りません。正直なところ滅多にお目にかかることはありません。なぜこのように“情熱を失った人が多い”状態になったのか。それは決して個人を責めることが出来ない歴史的な背景と、日銀の金融政策等の個人では如何ともしがたい外部的な影響もある。しかし最も私がいま目の前で取り組むべき可変的な適応課題の対象は、成功による傲慢、そして規律なき拡大路線、そして極めつけは目の前の問題の否認に無意識に走って衰退し続けた企業文化づくりへの怠慢と

“志座”の高い人財の育成を怠った国と社会の公器としての企業の怠慢によるものだと考えています。つまり、国と企業の基礎である精神教育、人間教育の欠如が徐々に効いてきている結果だと思うのです。『ジャパン アズ ナンバーワン』を著したエズラ・ヴォ―ゲルはその復刻版(2004年)によせて、明治初期のリーダーたちを例に挙げながらバブル崩壊後の日本に向けて新たな提言をしています。要約すれば、いま日本のリーダーに必要なのは変革への明確なビジョンを持ち、自社のことだけではなく国全体のことを考える志座の高さが必要であると説いています。まさに志を高め、明治維新を為した若い志士たちのように明確なビジョンに向かって学び、実践する。このことがまさに今も、私たち現役世代に求められているのです。

■志の土台は精神

志を高める為に必要なのはその土台となる精神です。辞書によれば精神とはいくつかの意味があります。上位に来る解釈は『大辞林 第三版』によれば以下の通りとなります。

【精神】

①人間の心。心のはたらき。

②物事に対する心の持ち方。気構え。気力。

③物事の最も根本的な意義。真の目的。理念。

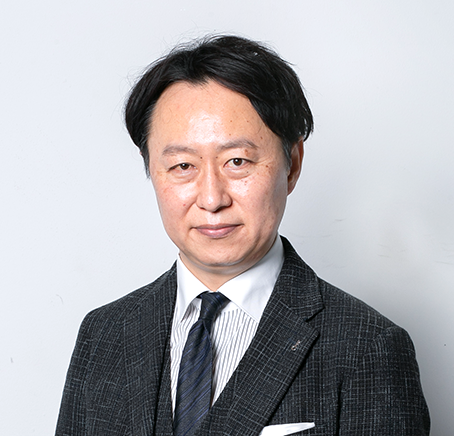

▲図1 精神と志、及び実践能力の関係

精神という言葉や概念は心と同義に扱われることが多いですが、私はここでいう2番目、3番目の意味として使用しています。個人としては弊社会長の小宮がよく稲盛和夫氏の法則を例に挙げて申し上げるその最重要の要素である「考え方」に充当し、企業組織であれば会社の理念にあたります。この精神を土台として未来に対する“こうありたい”“このことを成したい”と思う情熱は研ぎ澄まされた“志を深く認識すること”を基とし、その上で実践能力としての心・技・体が求められるわけです。俗にいう“スキル倒れ”“コモディティ化(みんな一緒のモノをつくって沈んでいく)”はこの精神と志(独自・特有の使命)の土台が脆弱なままで経営や実践が行われた結果であると捉えることができます。かつて明治維新前夜、宇和島藩の伊達の殿様に黒船づくりを命じられた適塾の首席卒業生であり村医者であった大村益次郎のエピソードは、1977年(昭和52年)に放映された大河ドラマ『花神』にも描かれていた通りですが、特筆すべきは当時地方の藩が勝手に黒船造りを始めていたこともさることながら、見事に黒船を創りあげたのが造船技術の専門家ではなく、村医者であったという事です。当時の殿様に言わせれば蘭学を志した医者であるならば黒船も作ることが出来るだろうという感覚でした。ペリー来航もさることながら、それ以前から日本国内では1840年に始まったアヘン戦争で東アジアの盟主、清国が大英帝国に理不尽にも為すがままやられる事件がありました。翌年には日本国中の学問を志す志士たちの知るところになっていました。国家の危機に際して誰に言われることなく多くの志士たちが大村益次郎のように様々な働きをしましたが、その端緒は欧米列強の植民地政策の実態に関する情報を知った上での危機感であり、そして前述のアヘン戦争という決定的な出来事でした。次は我が国であるとの危機感が学問の探求に繋がったのです。そして維新を為したリーダーたちは殆どが私塾に通い学んでいました。有名なのは吉田松陰先生の松下村塾ですが、最も近代化に貢献したリーダーを多く輩出したのは、緒方洪庵先生の適塾です。大村益次郎や福沢諭吉など、そうそうたるのちのリーダーを多く輩出しました。学問修養のレベルで席が決まり、そこで寝泊まりしながら昼夜問わず学び続けていたといいます。時には勉強をし過ぎて死人まで出たと言われています。今の日本がOECD加盟国の中でも際立って学んでいる人が少ない、本も半分の成人が全く読まない、企業の育成投資も先進国最低水準という状況と比べると何とも大きな違いです。国も企業もその礎は教育にある事を考えれば、今の状態は必然と言って差し支えありません。150年前と同じ、いままさに大きな変化のうねりの中にあり、歴史の転換点となりそうな時代です。明治の近代化前夜に似ているのです。当時も大御所時代(徳川家斉)の長期政権と経済成長が続きました。そこに外圧が強まった。化政文化を謳歌していた江戸末期、平和ボケした幕府に危機感をもった草莽の志士が必死に学び、知行合一を根本哲学にして国を守りました。いま我々も民間の志士として、一人ひとりが未来に事を為す時なのです。明治維新や戦前のリーダーは命を懸けてことを成しましたが、今の時代は志を成そうとも死にはしません。

■この30年を振り返る ~次世代に何を引き継ぐのか~

この30年、なぜ日本経済は低迷したのか。経済は誤った方向に進めば死ななくて済んだ人も死んでしまいます。ドラッカーは次のように語ります。「『事業体とは何か』を問われると、たいていの企業人は「利益を得るための組織」と答える。たいていの経済学者も同じ様に答える。しかし、この答えは、間違いであるだけではない。的外れである。」(『現代の経営』上巻43頁)と述べています。この30年、現役世代の我々はこの的外れを多くやってきたのかもしれません。

私は2017年1月に小宮コンサルタンツに入社し、これまで合わせて6つの会社に勤めてきました。大学卒業後1年だけ大学院に行き、当時の学問に社会との関連を見失ってからおぼろげに「企業で働かなければ」と発起し、1999年4月に臨時募集に運よく採用されて社会人になりました。所謂「就職氷河期」といわれる時代。翌年2000年(平成12年)が未就業卒業者のピークであり、氷河期のピークを迎えた時代でした(令和元年11月内閣官房就職氷河期世代支援推進室資料による)。勤めた最初の2社はもうこの世の中には存在していません。それぞれ決して小さい会社ではありませんでしたが、氷河期世代としては”らしい”体験を沢山させて頂きました。どうなると会社は潰れるのか、潰れる会社とはどのようなものだったのか。経営や組織を体系的に学んでいると、今ではこのことが少しずつ説明できるようにはなってきました。確かに外部環境としての政治・経済・社会・技術の影響は勿論あるけれども、潰れてしまった会社の中にいた人間として今振り返れば、「良い会社」を追求していなかったということに尽きます。「良い会社」とは何か。その定義を知ったのは前職在職中に読んだ小宮の100冊目の著書『社長の心得』22~23頁に書かれてある内容でした。

■「良い会社」を一社でも多く増やす

- お客さまに喜ばれる商品・サービスを提供して社会に貢献する会社

- 働く人が幸せな会社

- (結果として)高収益の会社

偉大(グレート)な会社になるにもこの「良い会社」を追求する道の先にあるものだと私は解釈しています。いまではブラック企業という言葉が市民権を得ているように思います。①だけを追求し過ぎるといまはブラックと判定され兼ねません。また今でこそ働き方改革が叫ばれるようになった大きなきっかけは、あの電通での悲しい出来事が広く報道されたことによると記憶しています。しかしそれ以前は働く人の幸せを追求する会社は少なかったように思います。このように大きな犠牲を目の当たりにしないと大きな変革の機運が公論に行き届かないのが成熟した現代社会というものです。何が正しいのか、正しくないのかの「考え方」を学んでいないからです。間違った成果主義も決してお客さまに喜んで頂くこと(お客さまにとっての価値を高めること)が目的になってはいない企業が多かったのではないでしょうか。数字の目標をただ追いかける、私の観てきた会社はまさに数字を目的化したマネジメントが横行していました。

2000年代の初め頃までは、所謂バブル時代を謳歌した先輩社員、上司たちの夢のような話を聞く機会が多くありました。しかし私にとってはまさに夢のような現実離れした社会観にしか映らなかったと記憶しています。それから10年くらいは、いま思えば“数字を追う”誤った成果主義の中で仕事をしてきたように思います(そのから学ぶことも多かったのですが)。短期業績に重きを置き過ぎた成果主義はやがて“中堅崩壊”を招きました。誰もが目先の売り上げ・利益を上げるために忙殺され、お客さまにとっての価値、働く仲間・部下の成長と働きがいなど事業の根幹をなすことを省みる余裕を失いました。この間に本来の仕事の目的を見失い、何のために働くのかなど考えたこともないという社員を沢山生み出しました。いまでも業績の違いを語るときに、この“目的格差”が大いに影響していることが厳然たる事実としてあることに多くの経営者、マネジャーは向き合う必要があります。この状況は多くの経験を積んだリーダーたちが予言していました。例えば昨年2月に亡くなられた堺屋太一氏は氷河期黎明の1993年(平成5年)に上梓された『組織の盛衰』の中で警鐘を鳴らしていました。氏は本書の最後にこのように仰っています。「本当に「したいこと」、「なりたい姿」を見つめる前に、経済的有利さと世間の評判と将来の安心を考えるのは本末転倒、経営の理念を見失う結果になるだろう」と。(堺屋太一著『組織の盛衰』PHP研究所、1993年、318頁)

この30年、その内の約20年を社会人として見つめてきました。いま思うのは、“失われた”この30年をこのままにして次世代に引き継いではいけない、という危機感にも似た思いです。

我々の世代はよく“失われた世代(ロストジェネレーション)”と言われてきました。勝手に失うな、と言いたいところですが、別に私たちの世代が何かを失わせたとは思っていません。しかし、多くの会社そして日本人が“何かを失った30年間”という意味では確かに失われた年間だと捉えています。歴史、就中我が国と世界の近現代史を学び直すと何を失ったのかが鮮明に浮かび上がります。いったい何を失ったのか?この問いに自省を込めて真摯に向き合うことが、未来をより一歩でも良くしていく原動力になると考えています。たった一つ、何を失ったのか?という問いに答えよと言われれば、私は“報恩感謝”の精神だと回答します。いま戦後の現代を生きてきた私たちの土台には、先人が大切にしてきたこの精神がインプットされていません。勿論個人差はありますが、今あること、こうして朝起きてご飯を食べ、仕事をし、またご飯を食べて風呂に入って寝る。こうした当たり前が高い生活水準で日々過ごすことが出来るのは我々の世代で創った環境ではないのです。何を当たり前のこと、と思われるかもしれませんが、“当たり前ではない”ことを知らない人が増えているように思えてならないのです。“当たり前”感覚は明日へのエネルギーを高めてくれません。ありたい姿とギャップがないからです。私は次の世代にもっと責任を持てる人を増やしたいと考えています。具体的には次のリーダーを育てることに関心のあるリーダーを増やしたいと思っています。そういう意味ではAmazonのように全社員がリーダーであるという考え方には共感します。かつて吉田松陰先生が松下村塾でたった2年弱の間に2人の総理大臣を生み、近代化に至る国レベルの変革を成し遂げたリーダーを沢山輩出しましたが、当塾では「自分が将軍だったら日本をどうやって守るのか、そのつもりで勉強しろ」と教えていました。まさに当時は命がけで学んでいました。そして知行合一を旨とする陽明学という学問が背骨に入っていましたので、だいぶ過激な事件も起こしましたが、学んだことは“実践してなんぼ”だったわけです。今の時代は別に学んだことを実践しても命を取られることはありません。私は平成で流行ったオンリーワンという考え方は嫌いではないですが(この歌を創作した人物は先日2度目の薬物使用で捕まってしまいましたが…)、自分らしさを謳歌する自由とは責任を果たす中で守られるべきものだとも考えています。責任とは生きる目的に似ています。つまり次の世代の幸福に責任を持つということです。人それぞれ強みと弱みがあり、強みを活かしきることで高い成果を生むことは自明の理です。但し、その土台には共通の精神(正しい考え方、報恩感謝の念)が備わっていることが大切なのです。

・経営と志、その実践

これまで私が人・組織の課題を解決する営業職、コンサルタントとして関わらせて頂いた会社組織は300社を超えます。殆どの社員・従業員が“上を向いて”仕事をしているようで、内実は下を向いて仕事をしている組織ばかりでした。上を向いて、というのは上司を見て仕事をするという意味です。上司との関係性が目的になっている、という状態です。社員は上司を、上司はまたその上の上司を見て仕事をしている。私はこの状態に違和感を持ち続けてきました。会社には理念、存在意義、共通の価値観(バリュー)、使命(ミッション)、目指したい未来像(ビジョン)など経営用語で「企業の価値体系」といわれる大目的があり、そしてそこから落とし込まれた戦略、戦術、各組織の目標と実践があります。しかし前述の”上を見て”の状態は、管理職は沢山いるけど”リーダー”が不在の場合はお客さまや社会とは全く関係のない社内力学で人が動いてしまいます。無用な心の擦り減らしもそこから発生します。ドラッカーの言葉を借りれば、リーダーとは“信じて付き従ってくれる人がいる者”のことです。“リーダーシップ”を仕事にすることです。リーダーシップとは「組織の使命を考え抜き、それを目に見える形で明確に確立することである。」(『プロフェッショナルの条件』)とドラッカーは述べています。リーダー不在とはみんなで追いかけたい共通の目的よりも別のことが優先されてしまう状態です。具体的に言えば、お客さまにとっての価値、働く仲間の幸せを仕事の軸にすることよりも上司の個人的な基準が優先されるという状態です。経営者から管理職層までが“良い会社”になるためにマネジメントを行っていれば問題はありません。しかし、私がみてきた実態はそうではない場合が殆どでした。例えばこれまで管理職や経営幹部の皆さんに研修や講演をさせて頂く機会があれば必ず問うことがあります。マネジメントとは何をすることですか?という問いです。9割以上の方が“管理すること”と答えます。また、ドラッカーの『マネジメント』から引用して「企業の目的は何か」について「①顧客の創造」「②利益の追求」の二者択一でお答えいただくと十中八九②の「利益の追求」とお答えになります(今でもこの傾向は強く残ります)。我が国の企業組織はこの誤った認識によるマネジメントを長い間繰り返し、真のマネジメントを怠ってきたのかもしれません。その思いから、わたしはリーダーとして様々な事業に関わる中で、役職も上下も関係なく、全社員、全従業員が「共通の目的」を見つめ、共に追いかける組織にすることに腐心してきました。そして「何のために働くのか」という問いは、そのまま「何のために生きるのか」という個人の志にも直結するテーマなのだと考えるようになりました。使命、目的が問われない環境は人間として成長することを困難にします。ドラッカーはこのようにも言っています。「貢献に焦点を合わせるということは、人材を育成するということである。人は、課された要求水準に適応する。貢献に照準を当てる人は、ともに働くすべての人間の視点と水準を高める。」(『プロフェッショナルの条件』)と。私たちは何のために生きるのか?そのことを問い続ける経営を志したいものです。本当の貢献とは何なのか、それを実践とコミュニケーションを通じて考え抜いて組織として研ぎ澄ました時、お客さまに真に喜ばれる商品・サービスが提供され社会に貢献し、働く仲間の働きがいも高まるのです。

■志の経営 ~組織に成果を上げさせる3条件~

成果を上げる組織の条件は3つの要素を愚直に実践して回すことです。

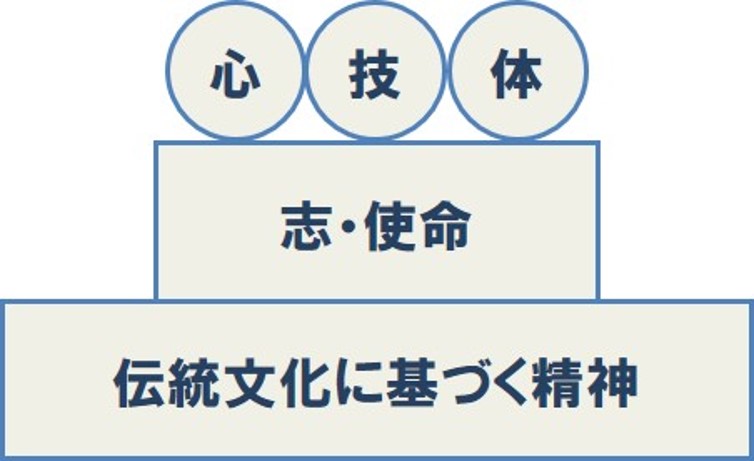

▲図2 成果を上げる組織の条件(Chester Barnard『経営者の役割』を基に筆者作成)

先ず「共通の価値観・目的」を具体的に明確にします。何をするのか、何をしないのかの方向付けも含まれます。さらに行動規範のように実践レベルまで具体的に落とし込みます。例えば私が前職で事業リーダーを担っていた際には、営業活動のプロセスや戦術まで落とし込んでいました。「お客様に提案する前に必ず課題やお悩みを深くヒアリングすることを徹底する」などです。その聴き方までも目的に即して徹底していました。お客さま第一の出発点がお客さまに聴くことから始まると当時考えていたからです。お客さまにとっての価値を見極めることからすべての活動をスタートさせていました。次にコミュニケーションです。何のために我々の会社が存在しているのか、我々のお客さまは誰で、何を価値ありとしているのか、私たちの為すべきことは何か、など対話を中心に語り合います。毎週1回はこのような場を設けて常に共通の目的や自らの志を軸に対話を重ね、仕事を振り返ることで共通の目的を腹落ちさせていきます。この場ではメンバーによって、または組織・チームの成熟段階によっては衝突もあります。しかし、公の為、使命、目的のためと思えば乗り越えられないことはそんなにありません。私情を挟むからうまくいくものもうまくいかなくなるのですが、誰しも“人に喜んでもらいたい”と思うものです。そう思わない人がいるとしたら、それは小宮がいつも申し上げている通り採用の誤りです。さらにその上で実践を通じて協働意欲を高めます。コミュニケーションの場と協働を通じてお互いの強み弱みを互いに把握し、社員、メンバーお互いの成長を願い合って活動します。成長の先にはお客さまや働く仲間に喜んでもらえる体験がある筈と考えて成長を促進します。この間には教育の場も沢山設けます。知らないことは考え抜けないからです。そして喜んで戴くこと(お客さまにとっての成果を生む)を通じて改めて共通の目的、価値観の大切さを深く感じ取る様にしていくのです。私は基本的にはこの三角形をイメージしてコンサルティング施策をデザインしています。成果が上がらない組織は間違いなくこの3つの要素が実践されていません。例えば理念(共通の目的)はあっても実践されないのは、コミュニケーションが徹底されていないからです。その状態ではせいぜい1人+1人=2人分の働きがやっとです。言われたことしかやらない社員さんが多い組織に共通しています。

■志を抱いたリーダーが組織をして成果を上げる

マネジメントとは組織・人をして成果を上げさせることです。人を管理することではありません(管理は必要があればするものです)。経営者でも現場のリーダーでも、志を抱いて熱い思いで前述の3要素を回していかなくてはなりません。リーダーの志次第でこの3つが回るか回らないか、成果に大きな差がでます。自らの使命を一方的に伝えるだけではダメです。“わたしの”から“私たちの”目的、価値観にしていかなくてはなりません。そのためにはコミュニケーションを通じて語り合い、対話を重ねる以外にありません。もちろん実践も重ねます。組織の3要素は何事も言いっ放し、やりっ放し、やらせっ放しにしないことを求めます。同じ山の頂を目指す仲間を一人の人間として向き合って、一人ひとりを人間として大切にするから、危機に瀕した時でも支え合えるのです。そして学び合い志座が高まっていくのです。そうした組織が増えることで「良い会社」になっていくのだと私は信じています。原動力は私たちの志です。何のために生き、働くのか。お客さまがお金を払って下さるのはお客さまにとって何らかの価値がある商品・サービスです。何をするか、何を売るか、は大事ですが、その前に自分たちの使命は何か、お客さまにとっての価値は何か、働く仲間の幸福とは何かを追求し続ける企業文化をもつことがより大切なのだと思うのです。経営や仕事という営みを通じて、誰もがいま在ることに深く感謝し合える、そんな社会を後世に残していくために。

熊田 潤一