(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2020」掲載記事)

■ちょっと気になったことを深堀りして考える

仕事柄、色んな場所に行って色んなものを見て、色んな方々のお話を伺います。仕事をする上で“気づきの力”が大切だとよく言われますが、今回は最近の日々の生活で感じる世の中の変化について気になったことを深堀りしてみたいと思います。そしてそこから得られるちょっとした経営のヒントについて考察してみます。

■米を食べる人が減った

一昔前まで、ダイエットと言ったら肉類など脂質の多いもの、ケーキのような甘いもの控えるという考えが主流だったと思います。しかし最近流行している糖質制限ダイエットは、甘いものは以前と同様ダメですが、大きく変わったのは米やパンのような炭水化物を多く含んだ主食を控えるというもの。

糖質制限が主流になってからは、私自身もライスやラーメンを大盛にすることは無くなりましたし、夕飯では出来るだけ避けるようにしています。お客様や会社のメンバーを見ていても、糖質制限メニューが充実している「アスリート食堂」を利用したり、セブンイレブンのおでんだけでランチを済ませるなど、世の中全体で“米離れ”が加速しているように感じます。

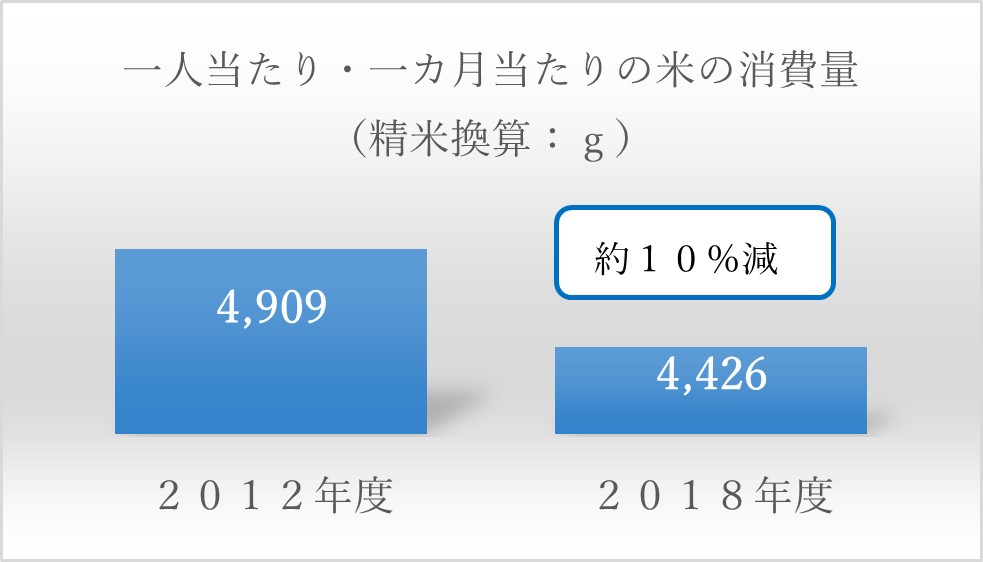

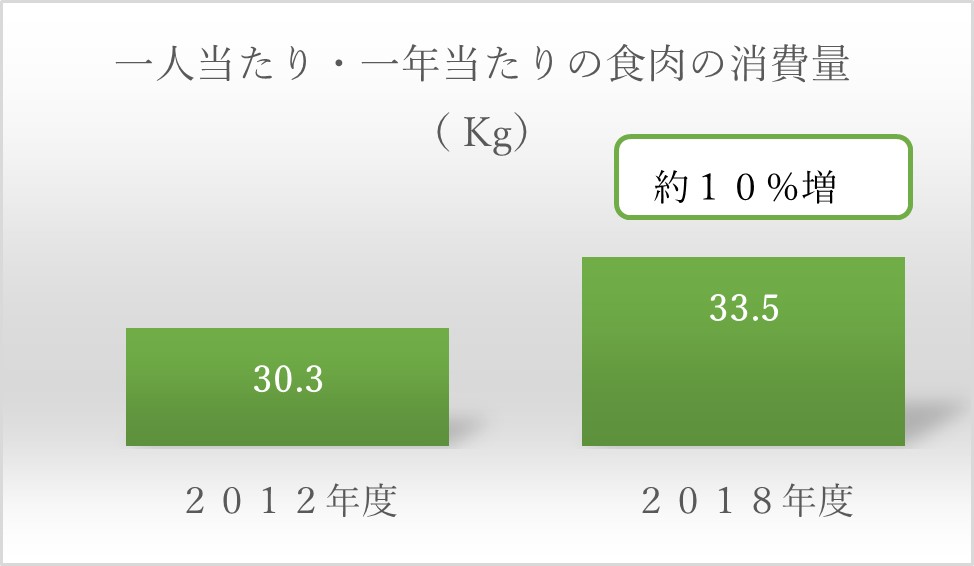

これだけ炭水化物が避けられている昨今、米の消費量は実際どうなのでしょう?米をめぐる関係資料(農林水産省)によると『一人当たり・一カ月当たりの米の消費量(精米換算)』は2012年度4,909g→2018年度4,426gまで6年間で約10%も消費量が減っています。人口が減っていること、少子高齢化が進んでいることを考えると日本全体の米消費量は更に減っていることが容易に想像できます。

糖質制限をする際、米などの炭水化物を控える一方で積極的に摂取すべきとされるのはタンパク質です。同様に調べて見ると『一人当たり・一年当たりの食肉の消費量』(農畜産業振興機構HPより)は2012年度30.3kg→2018年度33.5kgと同じく6年間で約10%消費量が増えています。手軽にタンパク質を補給することができるプロテイン市場も急拡大しておりトップブランド「ザバス」を展開する明治によると、最大カテゴリーである粉末・顆粒をはじめ、ゼリー、バー、飲料まで含めたトータルの市場規模は、2013年以降毎年2ケタ増で拡大しており、2019年の見込は前年比16.7%増の480億円と、引き続き拡大することが予想されています。

◎米と食肉の消費量の推移

このように当面米離れは進み、日本の農業政策の方向性が重要になることに加え、世界中でタンパク質の争奪が繰り広げられるのではないでしょうか。

<経営に活かせる視点>

かつては中年になれば、メタボになるのは当たり前という風潮がありましたが、現在はホワイトカラーのビジネスマンを中心にダイエットに励む方が多くなりました。それはなぜか?やはり多くの方が健康に生活を送りたいと考えるからだと思います。昨今、実際の寿命以上に、元気に日常生活を送れる健康寿命が注目されています。医療費が財政の負担になっていることもあり、今後は更に健康や病気予防に時間をお金を投資する人が増えていくことが予想されます。お客様でも節煙という切り口で商品開発をされている会社がありますが、非常に好調です。自社の商品・サービスを健康や病気予防という切り口で考えてみてはどうでしょうか。

また健康に生活できるということは仕事の生産性が落ちないということにも繋がります。経営者の皆さんは健康管理を従業員任せにせず、福利厚生の一環で健康に関わる施策を検討しても面白いかもしれません。

■乾杯からハイボール

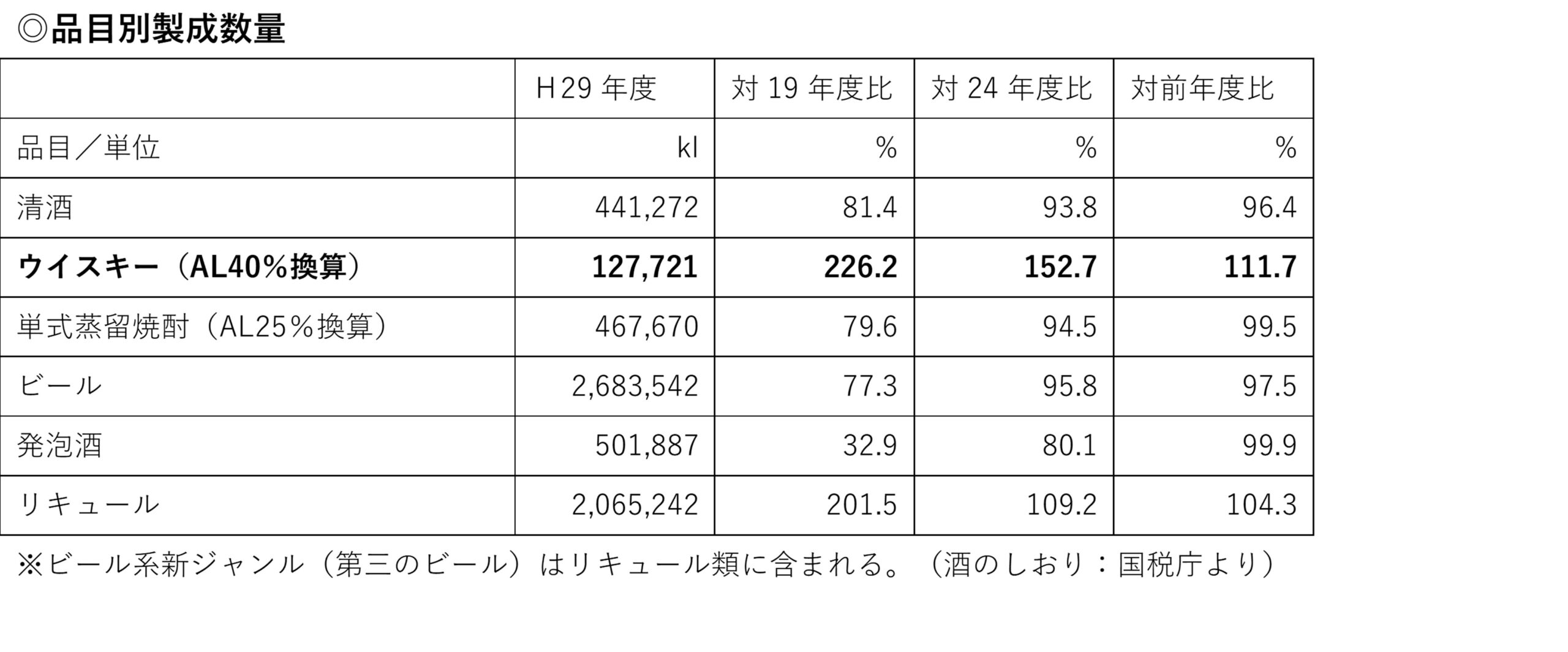

「とりあえずビール」、通称「とりビー」はビールを好まない人への強制と捉えられることもありもはや死語になりつつあります。ビールはジョッキにサーバーから注ぐだけなので作業工程が少なく、すぐに出てくるから一杯目はビールというのがかつての常識でした。しかし最近の飲み会では、上記の糖質の問題もあり一杯目からハイボールという状況をよく見かけます。私自身も飲みの席が続き、スーツがきつく感じるとビールを控えハイボールばかり飲むことがあります。そこで国税庁の資料から品目別のアルコール市場の変化を調べてみました。

予想通り、ハイボールのヒットでウイスキーの製成(生産)数量が伸びていますね。ちなみに日本のウイスキーは海外での評価も高く、輸出も増加しているようです。現在では品目別輸出量でビールを抜き清酒に次ぐ2位になっています。

ちなみに、今回のテーマになっているハイボールの凄いところは、別に画期的な新製品という訳もなければ、革新的な機能性があるわけでもなく、以前からあったウイスキーの立ち位置を再定義したことです。

ウイスキー市場は1983年のピークから売り上げが下がり続け、2000年代初頭ではピークの5分の1まで減っていました。メーカーとしてもCMなどでウイスキーの良さを伝えようとしましたが、なかなかダウントレンドから抜け出すことはできませんでした。その当時、消費者が持つウイスキーのイメージは、「おじさんが飲むもの」、「飲む機会がない(2軒目で飲むお酒だがそもそも2軒目に行かない)」、「度数が高くて飲みにくい」というネガティブなものでした。ウイスキーメーカーのサントリーは、その“おじさんが2軒目で飲む度数が高いお酒”という立ち位置から“1軒目から仲間と気軽に楽しむ飲みやすいお酒”に変える新しい飲み方を提案しました。そのイメージを定着さるためにCMで有名女優を起用し、アジフライや唐揚げと一緒に飲むシーン(食事にも合う)を流したり、人気ブロガーのようなインフルエンサーの活用、全国の居酒屋向けセミナーの開催、ビールに替わる乾杯用のドリンクになるようなグラスやサーバーの供給など様々なプロモーションを実施しました。結果、ハイボールが乾杯で用いられるまでになりました。

<経営に活かせる視点>

既存の商品・サービスもお客様の視点で立ち位置を変えると全く新しい価値を感じてもらえることがあります。旭川にある旭山動物園も動物のありのままの姿を見せる「行動展示」により、日本でも有数の人気を誇る動物園に生まれ変わりました。低迷している自社の商品・サービスの立ち位置を再定義することで今までになかった価値を提供するという視点で検討してみてはいかがでしょうか。

■出社する機会が減った

2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行され、皆さんの会社でも働き方改革の取り組みを進めていると思います。この法律は「長時間労働の是正」、「正規・非正規の不合理な処遇差の解消」、「多様な働き方の実現」の3つを柱としており、所管官庁の厚生労働省は以下の7つの具体的な取り組みをあげています。①非正規雇用の待遇差改善、②長時間労働の是正、③柔軟な働き方ができる環境づくり、④ダイバーシティの推進、⑤賃金引き上げと労働生産性向上、⑥再就職支援と人材育成、⑦ハラスメント防止対策。

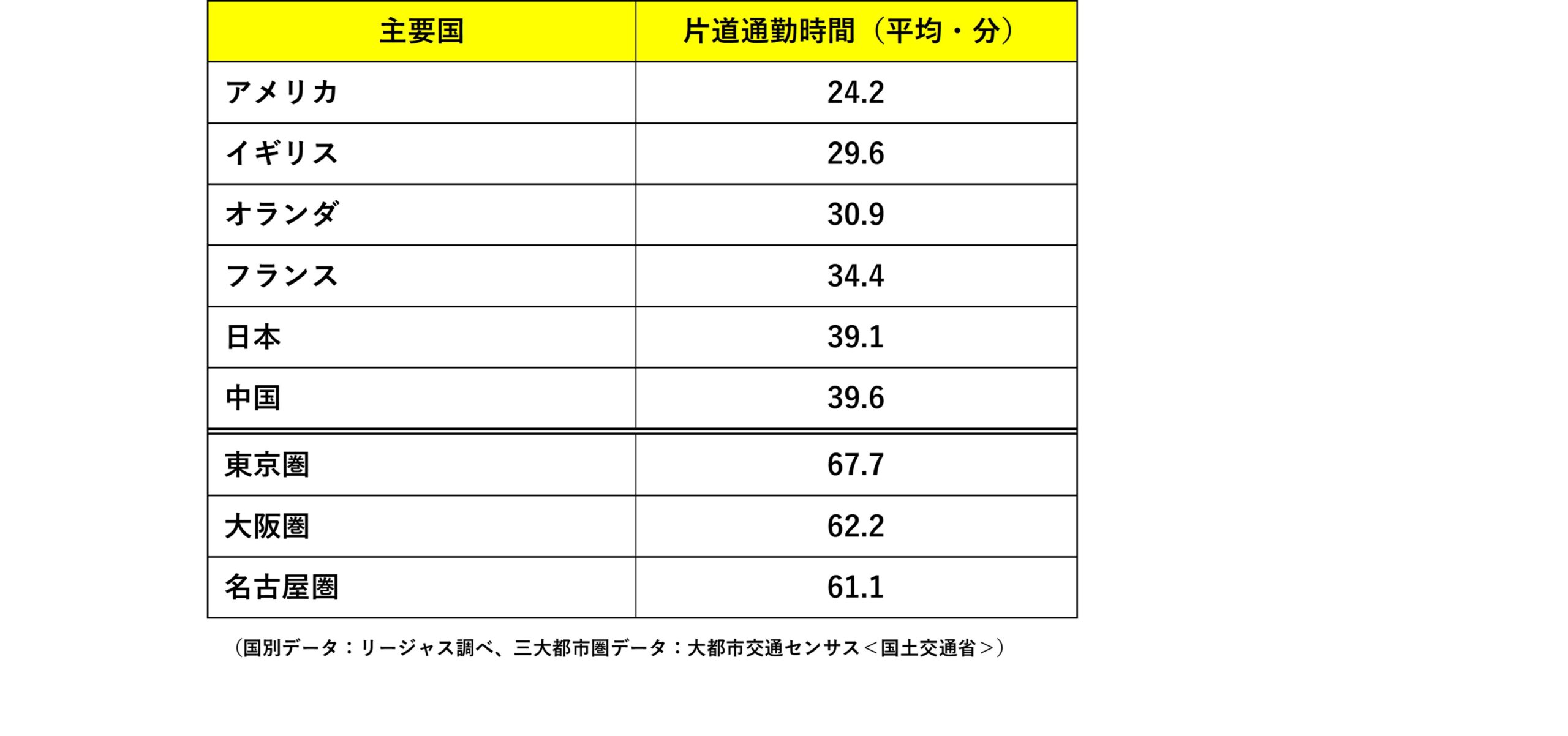

現在、小宮コンサルタンツでも働き方改革の取り組みを進めております。実際取り組みを進める中で以前と大きく変わったと感じるのが、「③柔軟な働き方ができる環境づくり」の一環でテレワーク(在宅勤務)が導入され、出社する機会が減ったことです。テレワークを実践して実感したことは、通勤というのは心身ともに消耗する行為だということです。私は元々朝早くから仕事をするタイプで、テレワークの日も早朝から仕事をします(寝起きが非常に良いので目覚ましが鳴った3分後には仕事をスタートしています)。通勤をして出社をする日は、朝早くから仕事をすると夕方にはそれなりに疲労しています。そのため帰宅後夕飯を食べたらノンビリ過ごすということが多いです。しかしテレワークの日は夕飯後にも心身ともにそれ程疲労感がなく、仕事に関する読書などインプットをする時間が結構取れます。つまり、都心に通勤するということはそれだけ疲れる行為だということです。通勤による疲労は何に影響するのか?私は時間の長さ×混雑度合いに比例すると思います(電車通勤の場合)。通勤時間を調べて見ると、日本は世界の中でも通勤時間が長く、三大都市圏は日本全体の平均と比較してもかなり長いことが分かります。

◎主要国と三大都市圏の平均通勤時間

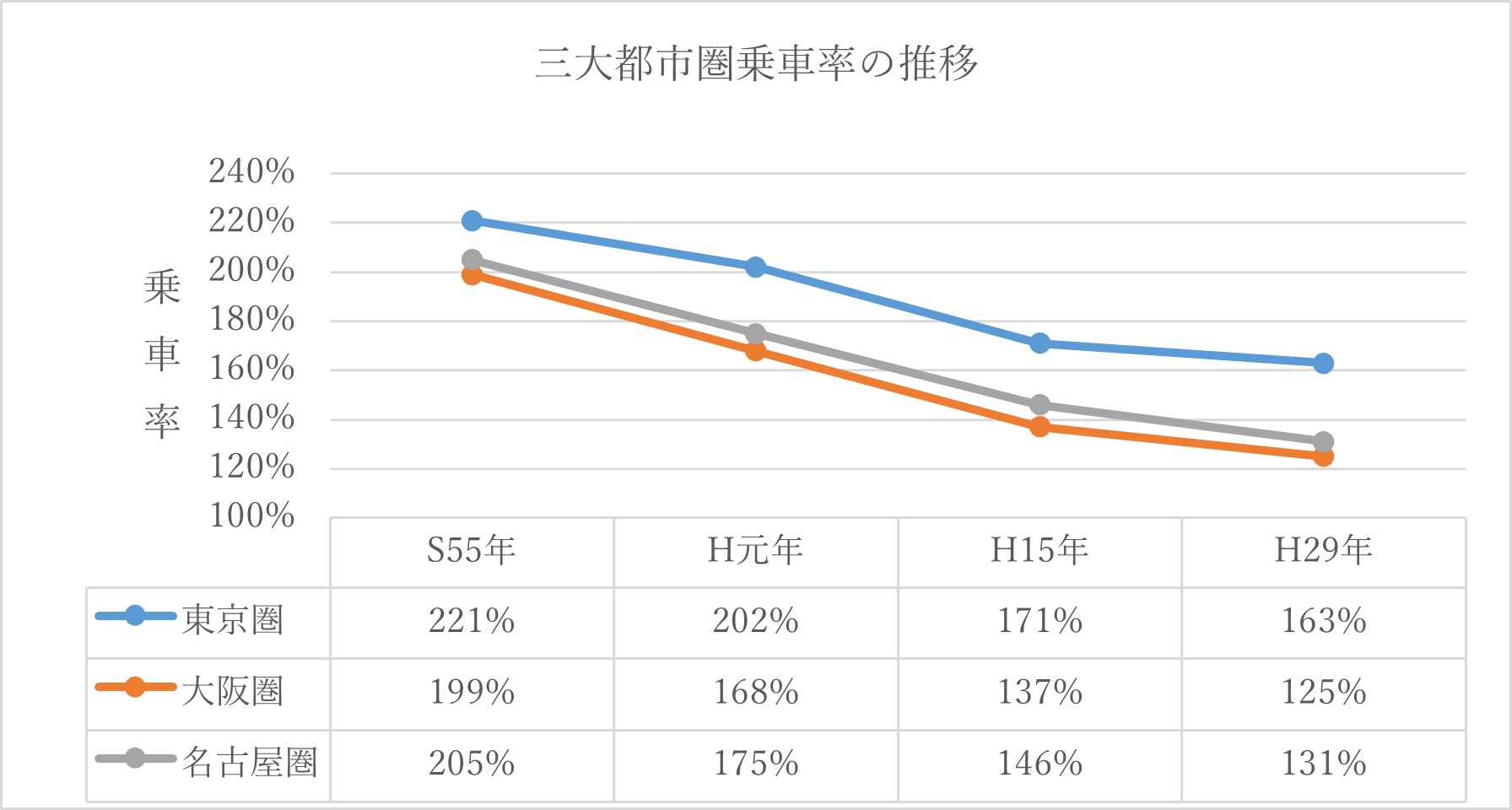

乗車率を国別で示す資料は見つけることはできなかったものの、CNNが調査した路線別の混雑ランキング(2019年)によるとベスト10に入っている先進国の路線は、5位:パリ13号線(フランス)、7位:東京中央線(日本)、9位:東京日暮里舎人ライナー(日本)、10位:ニューヨークL線(アメリカ)と日本で2つの路線がランクインしており、やはり先進国の中で世界有数の混雑度の高いエリアだということが分かります。しかし一方で、乗車率のデータを調べていくと現在の三大都市圏の乗車率は、輸送能力の向上に伴い、かつてと比べて格段に改善されていることが分かります。この乗車率データを見ると、“今どきの人間は我慢が足りない”とボヤかれそうですね・・。

(大都市交通センサス<国土交通省>のデータを加工)

なおテレワークの際は朝食、夕食も家族と取れますし、幼稚園バスへの送迎や子供をお風呂に入れるなど家庭のタスクも隙間時間に実施できるので昨年から復職した妻からも非常に感謝されています。ライフワークバランスの観点からもテレワークは時流に合っていると言えますね。

一方で出社する機会が減ることで懸念されるのは、リアルに会う機会が減ることによる社内コミュニケーションの希薄化です。コミュニケーションは意味と意識の2つだと言いますが、特に意識を共有することが難しくなるのではということが気になっていました。この対策としては、①月に一度はコンサルタントのメンバーで集まる機会を作り飲みに行くこと、②日常的にテレビ電話で頻繁にコミュニケーションを取ること、③チャットアプリを活用して情報共有を行うこと、を行っています。テレビ電話やチャットアプリは当初若干抵抗はあったのですが、使ってみると非常に便利で、社内の打ち合わせの後にそのまま飲み会をすることさえあります。現在はお客様との打ち合わせやプライベートでも活用しています。そのような対策を取ったおかげで、コミュニケーションの質はむしろテレワーク導入以前よりも高まったと感じています。

<経営に活かせる視点>

共働き世帯が増え、子育てや介護などの事情でどうしても出社するのが難しい日があるという従業員が増えてきていると感じます。会社の規律という観点からフレックスやテレワークの導入を躊躇することもあるかもしれませんが、しっかりとしたルールを設定すれば必要以上に不安になる必要はないと思います。人手不足の世の中で優秀な人材を確保するためには、従業員の家族を含めて魅力的な労働環境を作りあげていくべきだと思います。また最近のITツールはコミュニケーションの円滑化や生産性の向上に非常に役に立つものも多いので、積極的に導入すべきではないでしょうか。

■ペットボトルのコーヒーが増えた

普段からコーヒーをよく飲みますが、最近コーヒー売り場で非常によく見かけるのはペットボトル入りのコーヒーではないでしょうか。2017年4月にサントリーからクラフトボスが発売されてヒットし、同年6月に発売したラテ風味は売れすぎて発売3日で一時出荷停止になるほど盛況でした。その後は他社も次々とペットボトルコーヒーを発売し、2018年度ではコーヒー飲料の38.7%を占めるまでの商品になりました。(缶:52.9%・液量ベース・全国清涼飲料連合会)

新聞や雑誌などで“なぜペットボトルのコーヒーがヒットしたのか?”という特集が組まれていることがありますが、私の中における一番の疑問は“なぜ今までペットボトルのコーヒーが無かったのか?”ということでした。なぜなら、それまでキャップ付きのコーヒーで主流だったボトル缶よりもペットボトルの方が明らかに原価も物流コストも安そうだと思ったからです。きっとこれまでは、ペットボトルを利用できない理由があり、最近何かがあってペットボトルを利用できるようになったのではないかと考えました。そのような観点でペットボトルコーヒーのことを深く調べてみました。

そもそも、キャップ付きのコーヒーがペットボトルではなく、ボトル缶を利用していた理由。それはコーヒー製造の最終工程で高温高圧で加熱殺菌する必要があり、それに耐えられる容器が必要だったようです。ペットボトルでは、高温高圧の殺菌に耐えられないということがボルト缶を利用してた理由のようです。そこからの仮説として、最近高温高圧の殺菌に耐えられるペットボトルが開発された。もしくは、高温高圧の殺菌をしなくても構わないとルールが変わったということが考えられました。しかし、更に色々調べていくうちに別の理由があることが分かりました。それは、昨今の技術革新により、低温無菌充填、つまり予め殺菌しておいたコーヒーを、無菌状態でペットボトルに充填することができるようになったということです。このような技術革新があったおかげで、ペットボトルコーヒーが普及した訳ですね。

<経営に活かせる視点>

どうでもいいような話かもしれませんが、普段のちょっとした変化の原因を追究するクセがあると、自社の様々な数字の変化やお客様動向の変化に敏感になり、早い段階で根本的な原因に気が付くことがあります。最近はペットボトル入りのワインや缶入りの栄養ドリンク(エナジードリンク)が増えていますが、固定観念に捉われず、ゼロベースで良いものを作るという視点も必要だと思います。5年後にはビールもペットボトルが主流になっているかもしれませんね。

■外国人が増えた

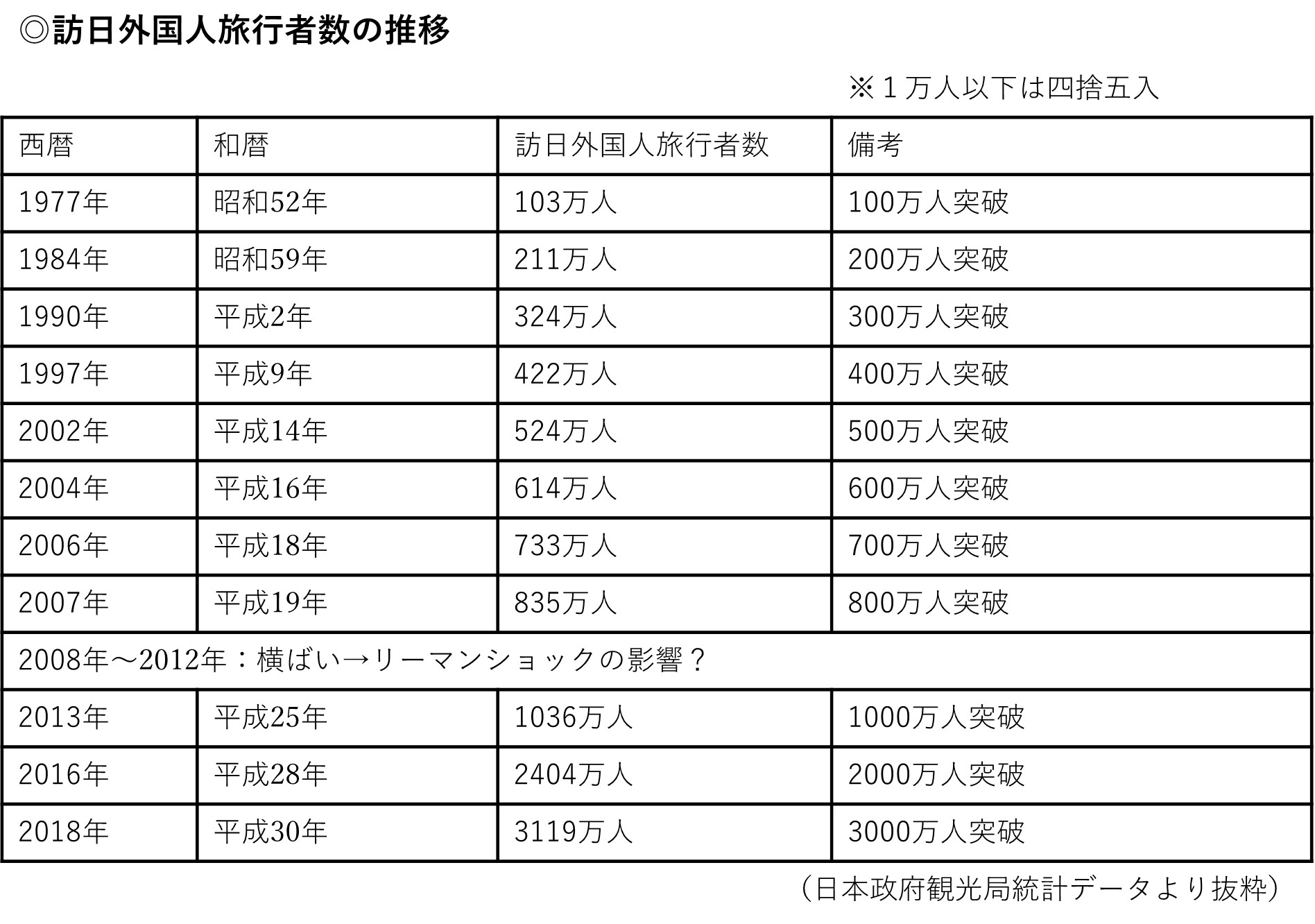

政府は2020年訪日外国人旅行者4,000万人という目標を掲げています。浅草や新宿、京都、大阪のミナミを歩いていると一昔前と比べて本当に外国人が増えたな~と実感します。実際訪日外国人旅行者はどのような推移を辿っているのか調べてみました。

私世代が生まれた昭和50年代前半はやっと100万人を超えた程度であり、現在と比較して30分の1の水準でした。東北の片田舎で育ったという要因もあると思いますが、小さいときは外国人と言えば英語の先生以外は、ほとんど会うことは無かった気がします。推移を見ると1900年代は徐々に増加し、2000年半ばから増加ペースが上がったものの、リーマンショックで停滞。その後、2010年代から急激に増加したことが分かります。2015年には45年ぶりにインバウンド(海外から日本への旅行)がアウトバウンド(日本から海外への旅行)を逆転しています。

ちなみになぜこれほどまでに訪日外国人旅行者が増えたのかご存知でしょうか?これにはいくつかの理由があります。

まず一つ目は世界中で海外旅行をする人が増えていることです。実は日本に来る旅行者だけが増えているのではありません。海外旅行をする人自体が増えています。国連世界観光機関(UNWTO)によると、世界全体の海外旅行者は1980年に約2億7,800万人、2000年に約6億7,400万人だったものが、2016年には約12億3,500万人にまで増えています。海外旅行をする人数は、経済成長と連動していて、経済的に豊かになるほど、外国に行ってみたいという欲求も高まるようです。

二つ目として、全体的に増えている中でも特に日本の人気が高まっていることです。経済が成長しているアジアの国々から、距離的に近いこと。円安が進み、多くの外国人にとって訪れやすくなっていること。電化製品や化粧品などの日本製品、日本のアニメやゲームが人気を集めていることなど、複数の理由が挙げられます。2013年に「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録され、和食への関心が高まっていることも影響していると思われます。

三つ目としては、政府の政策的な後押しがあったことです。2003年に、当時の小泉純一郎首相が「訪日外国人旅行者を1000万人に倍増させる」という目標を掲げ、国を挙げて観光に力を入れることを宣言しました。以来、官民を挙げて、日本を訪れる外国人旅行者を増やそうという「ビジット・ジャパン」キャンペーンを行ってきました。海外で日本を紹介するイベントを開催するなどのプロモーション活動のほか、外国人への観光ビザの発給要件緩和や免除、免税対象品の拡大や免税条件の緩和などにも取り組みました。

なお、国連世界観光機関(UNWTO)によると、2010年に外国人が一番たくさん訪れた国はフランスで、次にアメリカ、中国と続き、日本は29位でした。それが2018年には11位にランクアップしています。

<経営に活かせる視点>

インバウンドの経済効果はそれなりの規模になってきており、今後も相応の効果は継続すると考えられます。しかし、リーマンショック後にしばらく横ばいになっていることを考えると、世界経済の状況に大きく影響を受けることが分かります。また日韓関係の悪化により韓国からの旅行者が月次で6~7割減少したことから政治的な影響も多分に受けると言えます。相応の規模になったインバウンド消費を取り込む戦略は勿論重要だと思いますが、安易に永続して伸びるという戦略はリスクが大きいと考えた方が良いと思います。

■キャッシュレスが普及した

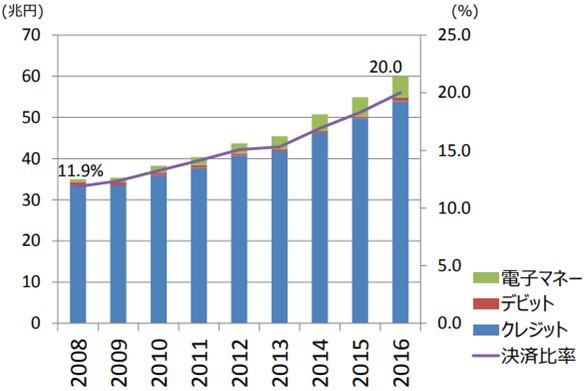

何のを支払いをする際、現金を使う機会が以前と比べて減ったと思います。コンビニや書店では電子マネーを使いますし、スーパーやホテルではクレジット。逆に現金でしか支払えない店に入ると、財布の中身を気にしてちょっと動揺するくらい現金を使わなくなりました。実際、「キャッシュレスの現状と推進(経済産業省)」によると約10年でキャッシュレスの比率が倍増したことが分かります。

◎日本のキャッシュレス比率の推移

(キャッシュレスの現状と推進(経済産業省)より抜粋)

我が家では妻がクレジットカードのポイント収集に熱心であるため、家計の支払いは可能な限りクレジットカードを使用しており、買い物でも余程のことがない限り現金を使いません。また振込もネットバンキングを使用していますし、お小遣いで立て替えた家計のお金を貰う際も”PayPay”という徹底ぶり・・。ある時、“妻は最近現金をあまり見てないのでは?”と思い、「千円札って誰だか知ってる?」と聞いたところ、「夏目漱石でしょ。」という答えが返ってきました・・。かつてお小遣いの100円玉を握りしめ駄菓子屋に足しげく通っていましたが、最近の子供は以前ほど硬貨をマジマジと見ることもないかもしれません。これまでは会う機会を逃すと貰いそびれるお年玉もテレビ電話で年賀の挨拶をして、QRコードで支払われるという時代もくるかもしれませんね。

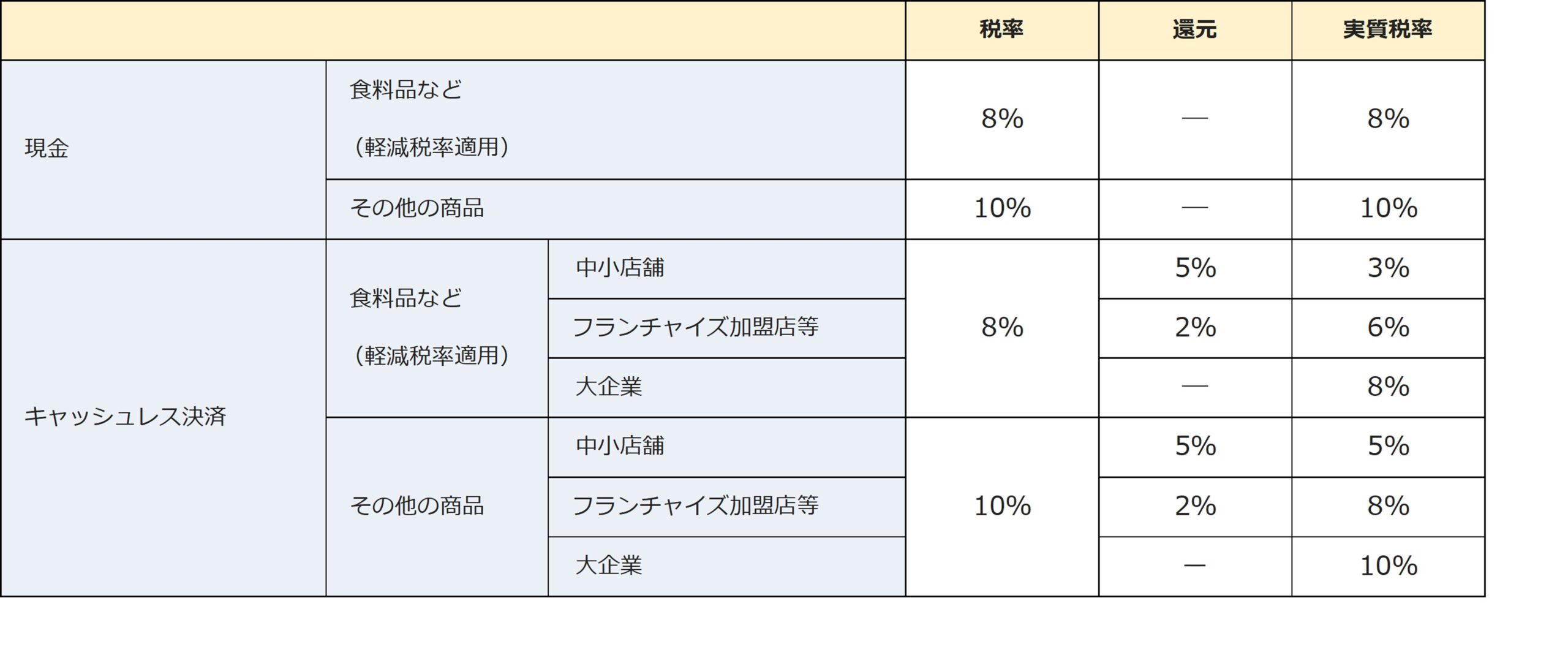

昨年度の10月の消費増税に合わせて「キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元制度)」がスタートしました。概要を改めて確認すると、対象となるキャッシュレス決済手段は、クレジットカード・デビットカード・電子マネー(プリペイド)・QRコードの4種類で、対象店舗は5%還元となるのが中小・小規模の店舗、2%還元となるのがコンビニのようなフランチャイズ加盟店などです。飲食料品などの消費税率を8%に据え置く「軽減税率制度」と合わせると、消費者が負担する実質的な税率は「10、8、6、5、3%」の5通りもあり非常に分かりにくいですね。

このポイント還元制度は東京オリンピック直前の2020年6月で終了し、終了後の消費落ち込みを懸念する声があります。しかし過去の政策の経緯を見ると、景気が悪かったら延長、もしくは他の景気刺激策の導入という可能性もあるのではないかと思います。

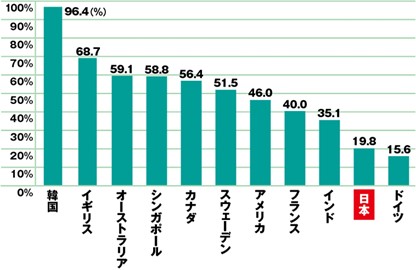

なお、キャッシュレス比率が高くなったとは言え、まだまだ日本は世界においてキャッシュレス後進国です。お隣の韓国ではキャッシュレス比率は96.4%と突出しています。

◎世界各国におけるキャッシュレス決済比率(2016年)

出典:BIS「Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPMI countries」、WorldBank「World Development Indicators」より ※キャッシュレス比率は、(電子マネーを除くカード決済+e-money決済)/家計最終消費支出により算出(ともにUS$ベースで算出)

韓国が突出して高いのは1997年アジア通貨危機で低迷した景気の刺激策や脱税防止を目的に、年間のクレジットカード利用額の一定割合を所得控除するなどの優遇策を取ったことが要因です。またそれに合わせて韓国銀行は、2008年以降、国民のコインの使用習慣の改善とコイン製造コストを削減するため、コイン回収キャンペーンとして「汎国民コイン交換運動」を全国銀行連合会などと共に実施しています。日本でも1円玉の製造枚数が減っているようですが、いずれはコインレスの動きが出てくるかもしれませんね。

<経営に活かせる視点>

キャッシュレスの推進は消費者の利便性向上という視点で考えられることが多いかもしれませんが、実は経営的な面でもメリットがあります。

例えばキャッシュレスを導入することで、釣り銭の準備や現金残高の確認等、レジ精算にまつわる業務負担を減らせます。また細かい点ですが、弁当店や総菜店では食材を扱うため、キャッシュレスは衛生面からも望ましいといわれています。またキャッシュレス決済の取引データから購買客の性別、年代など店舗側はさまざまな属性情報を入手できますが、こうした情報を切り口に、広告やクーポンを配信したり、販売促進活動に役立てることも可能です。外食のロイヤルホールディングスが、完全キャッシュレスの飲食店を東京・日本橋馬喰町で運営していますが、現金を扱わなくてすむため、店員に心理的な余裕が生まれ、接客により気を配れるようになったそうです。

今後は時代の流れの中でキャッシュレスの導入は必須になってくると考えられます。新しい流れをしっかり理解し、上手く活用していきましょう。

■どこに行っても人手不足の話題

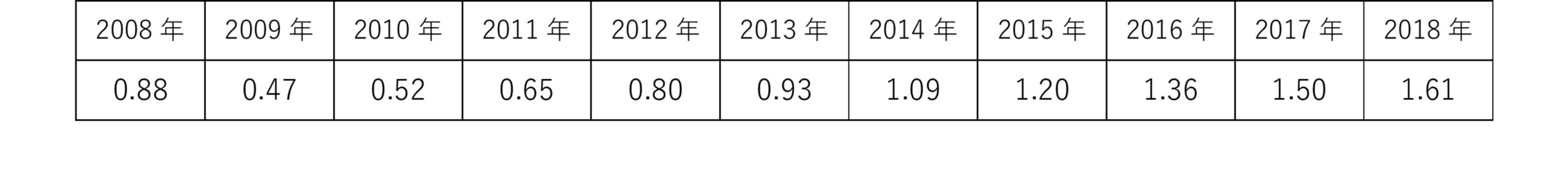

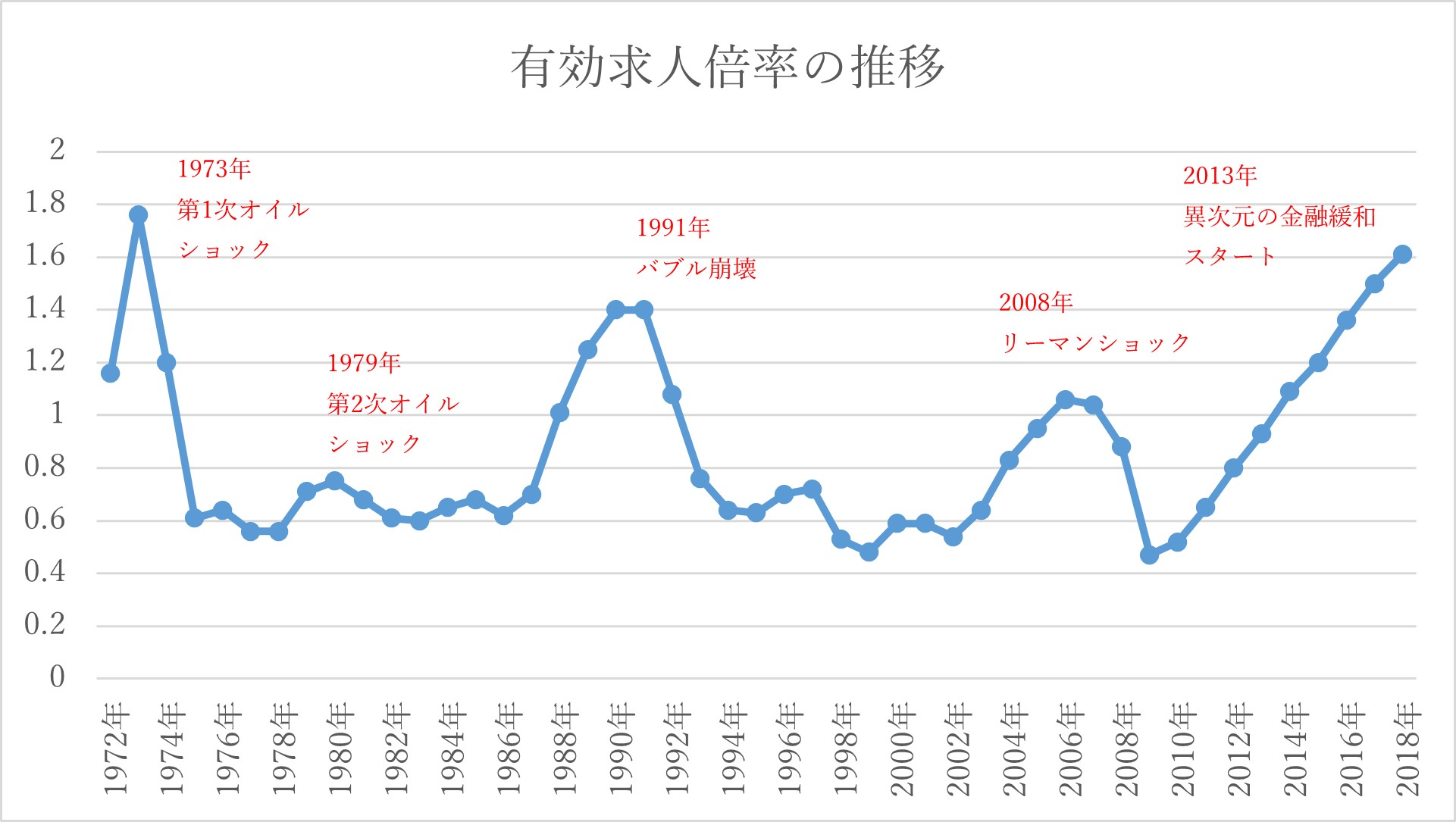

この10年間の経営環境の大きな変化を語る上で人手不足というキーワードは外せないと思います。私も様々な業種・業界のお客様と仕事をさせていただいてますが、経営課題を伺う中で人手不足の話題が出ないことはありません。厚生労働省が出している有効求人倍率を見ると、リーマンショック後の2009年から3倍以上の水準となっており、雇用環境が改善、採用する側から見ると採用が難しくなっていることが分かります。

◎有効求人倍率の推移(年平均)

(厚生労働省「一般職業紹介状況」より作成)

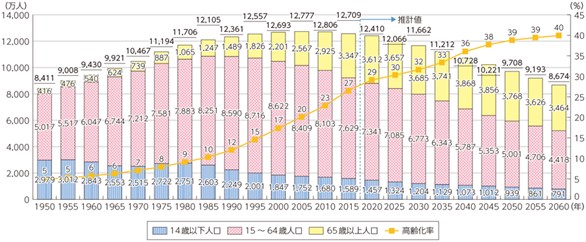

有効求人倍率は過去の推移を見ると景気が悪くなると悪化し、景気が良くなると改善するという傾向があります。しかし、景気動向以外にも生産年齢人口(16歳~64歳)自体が今後減少するという人口動態に起因する面もあり、人手不足は今後も継続的な経営課題となることは明らかです。

◎我が国の人口の推移

(総務省「情報通信白書」より)

人手不足という状況が企業にどのような変化をもたらしたでしょうか?まず良い面としては、ブラックな労働環境が減ったことです。一昔前までは、会社を辞めても他に行くところがないため、ブラックな労働環境にも耐えていた従業員が多かったと思います。しかし現在仕事は沢山あり、一昔前と比べて転職が非常にしやすい環境になりました。そのため過重労働や各種ハラスメントが横行している企業には人が定着せず、更にブラック企業はネット上に実情を晒される世の中になったこともあり、求人をかけても応募も集まらなくなりました。そのような背景もあり、企業は従業員の定着のために労働環境の改善を進めています。

悪い面として私が日頃から感じているのは、会社側が従業員に対して厳しいことを言えなくなったということです。厳しい指導をして従業員に退職されたら、採用がそう簡単にできないので会社としても非常に困ります。そのため、以前と比べて建設業や物流業、サービス業など採用が難しい業種ほど現場レベルの規律が弱まってきていると感じています。

このような人手不足の世の中で経営者は何をすべきなのか。まず私がアドバイスさせていただいているのは業務のリストラです。分かりやすくいうと“何をやめるか”を決めることです。実際、何かをやめるというのは、思っている以上に難しいことです。特に前向きな気持ちで始めたことほど難しいと感じます。ある製造業の企業であったケースですが、その企業では不良品防止のためのチェックリストがありました。そのチェックリストは10年以上前に商品の品質を高めるという取り組みの一環で使用し始めたということでした。しかしチェックリストの効果がどれだけあるのか気になり、過去にそのチェックリストでどれだけ不良を防ぐことが出来たのか確認したところ、ほとんど効果が無いことが分かりました。しかもそのチェックの工程には毎日数時間は掛かるということでした。

このようにそれ程効果が無いことに多くの資源を投入しているという状況をよく見かけます。その時は必要で始めたことも、状況が変化して現在ではあまり意味が無くなっていることもあります。しかし、あまり意味が無くなったことでも前向きな気持ちで始めたことは、やめようと言いだすハードルは高いものです。やめてみて悪くなった際の責任を誰も取りたくないからです。だからあまり意味がないと感じていても誰も何も言いだしません。もちろん、そういった作業に全く意味が無いとは言いませんが、その時間を使うなら他の業務に時間を使った方が良いというものが沢山あります。このような視点で経営者は人手不足に対応するために思い切った業務のリストラをすべきだと思います。

<経営に活かせる視点>

中小企業の経営者にお話を伺っていると、採用にお金をかけることに拒否感を持っている方が多いと感じます。これまで無料のハローワークや知り合いの紹介で採用してきたため、採用はお金を掛けるものではないという考えを持たれているようです。しかし、上記で説明したように労働市場は劇的に変化しました。昔と同じやり方では、かつてのように採用することは困難です。世の中の変化に合わせて考え方、やり方を変えていかなければいけないと思います。“企業は人なり”という言葉がありますが、どれだけ優秀な人材を採用できるかが企業の将来を決めます。そういう意味では採用に今まで以上にコストを投入する時代なのではないと思います。

■日々感じている変化から改めて気づくこと

特に深くテーマを考えずに、思ったことを書いてみましたが、改めて昨今の変化から思ったことをまとめてみます。

①物質的な豊かさより精神的な豊かさを求める傾向が強くなった。

②テクノロジーを取り入れないと生き残れない。

③空間的なギャップはテクノロジーでハードルが下がった。

④設備などのハード面よりも人材のようなソフト面の資源の優位性が増した。

このような傾向は今後も続くと思われます。時代の流れを読み、柔軟に対応していくことが良い仕事をして、良い会社を作り、良い世の中を作り上げていくことに繋がっていくのだと思います。

平野 薫