(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2020」掲載記事)

文集に目を通していただきありがとうございます。

コンサルタントとして常に意識し、かつご相談を受けることが多い「経営戦略」について記載をしたいと思います。経営戦略に関するご相談以外の、例えばM&Aにおけるご相談をいただく際にも事前の経営戦略の明確化がポイントになることが多いため、一度この文集を執筆させていただく機会にわかりやすくお伝えできればと思います。

私が考える経営戦略についての基礎的かつ本質的な部分を、是非ご参考にしていただき貴重なお時間を割いてこの文章に目を通してくださる皆様のお役に少しでも立てることを願います。

■経営戦略とは

経営戦略とは会社経営全体にかかる総合的なものです。「経営」のための「戦略」であり、その目的は経営の成功にあります。少し哲学的な話になりますが、経営とはなんでしょうか。また、その経営の成功とはなんでしょうか。そこまでさかのぼることによって、経営戦略について考えていきたいと思います。

結論から申しますと、「経営」とは「自社らしく、中長期的にお客様・社会に貢献をする」ことを実現するための活動のことを言うと私は考えています。

非常にシンプルな定義だと思いますが、実はこの「自社らしく、中長期的にお客様、社会に貢献する」と言う事を分解してみると、後述しますが非常に多くのことを検討する必要があります。ただし、それぞれ多くの検討事項はひとえにこの「自社らしく、中長期的にお客様社会に貢献をする」と言うことを実現するためのものであるわけです。この本質を見失わない限り戦略検討において様々な情報や作業、フォーマットやバズワードなどに埋もれてしまうことなく、目的をしっかり見据えた戦略を立てていただけるようになることと思います。

経営戦略は、「自社らしく、中長期的にお客様・社会に貢献をする」という経営の目的を実現するための戦略=「会社の方向付け」の事を言います。

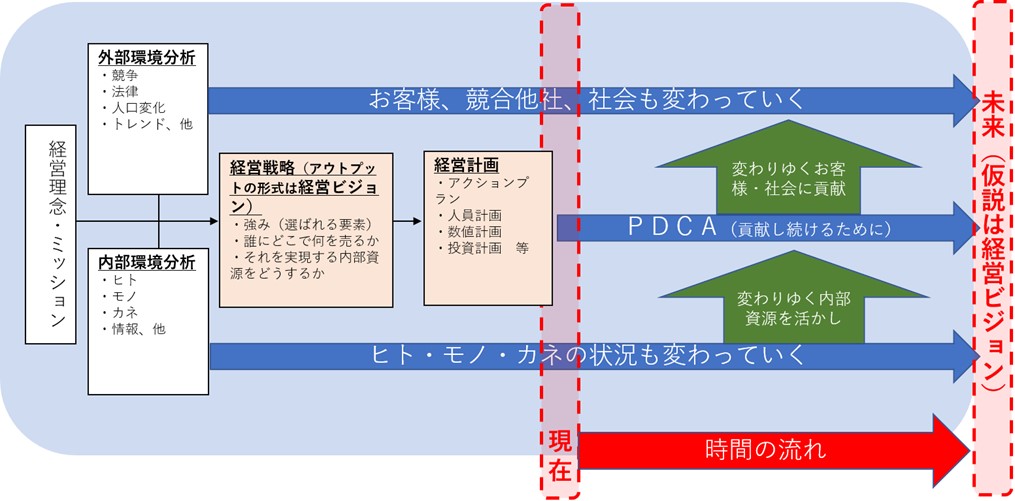

今だけではなく、将来だけでもなく、今も貢献し(選ばれ)そして中長期的にも貢献する(選ばれる)ことが必要です。中長期の事など確実に読めるわけはないですが、外部環境や内部環境の状況を洞察して仮説を立てることが大切です。そして、将来に想定外の事業環境になったとしても対応できるような内部環境(ヒトモノカネ)を整えるという内部環境コントロールも大切な経営戦略の一つです。

経営戦略のアウトプットは何かというと、「経営の目的に向かって進んでいる具体的な将来像=ビジョン」であると考えています。5年後10年後あるいはもっと先の将来において、具体的にどのような商品サービスによって誰にどこで何を売ることで貢献しているのか、を具体的にビジョンに落とし込むことです。

この経営ビジョンを具体的に考えるためには、先ほども述べさせていただきました経営の目的について掘り下げて考える必要があります。なぜならば、経営戦略は経営の目的の実現を支援するものであり、単に売上や利益を上げるためのものではないからです。売上や利益が上がって財務がより健全になったとしても、経営の目的に近づいていないようであればその経営戦略は失敗なのです。

経営の目的を深く考察し、そのために必要なことを理解した上で経営戦略として「将来の仮説」を経営ビジョンとして建ててPDCAを回していくというスタイルが、私の考える経営戦略の立案とその実践のアプローチとなります。

■経営の目的=経営理念

では、あらためて経営の目的を記載しますと、「自社らしく、中長期的にお客様・社会に貢献をする」ということです。これを実現するために経営という仕事があり、この経営の目的こそが「経営理念(定義によっては「ミッション」)」となります。整理すると以下のようになります。

経営の目的 ⇒ 「自社らしく、中長期的にお客様・社会に貢献をする」 = 経営理念(≒ミッション(企業の存在目的))

経営理念の実現のために、経営という仕事があり、その経営の実践のために経営戦略があるのです。

皆さんは、経営理念について深く考えたことはありますでしょうか。例えば事業を承継する後継者の方にとってみれば「もともとそこにあったもの」かもしれません。創業経営者の皆さまにとっては、事業を始められる動機になる動機かもしれませんし、経営をしている中で思い至った強い想いがあるかもしれません。

どのような経営理念であったとしても、経営の原理原則に沿った経営理念であれば程度の差はあれども「自社らしく、中長期的にお客様・社会に貢献をする」という内容に矛盾するものはないのではないかと思います。

ただ、単に経営理念が存在するというだけではなく経営者、経営陣の皆さまにとって腑に落ちる経営理念であるかということがとても大切です。それは、経営理念が次の質問に答えるものだからです。

・なぜ(WHY?)、我々が(自分たちが)この事業を行うのか。

このWHY?については、中長期、及び今の仕事に意味を与えるものです。なぜその事業をやるのかと言う「事業に意味を与える根源」は論理からは生まれません。そこには創業者の想いや、企業の歴史、いままで活躍されてきた従業員さんの想いや偶然など、企業独自の想いに結実するものの結晶ともいえるでしょう。これをミッションと言い換えることもできます。そして現状を踏まえて何を(WHAT)やるか、やらないか、そしてどのように(HOW)やるかと言う事は経営戦略の分野となります。

そのため、経営理念にエネルギーがなければ経営戦略にもエネルギーが生まれません。少なくとも、経営者が熱い思いで経営理念を信じて語ることが組織の原動力になります。

経営理念は事業を行うことやすべてのアクションに対しての意味を与えるものになります。そしてこの意味とは論理的に導き出されるものではありません。経営者が心底世の中に対して問いかけることや自分自身に向き合った中で、今までの企業の歴史なども踏まえて出てくるエネルギーに満ちたものです。

社員の方達が毎日会社に来る目的も、根源をさかのぼると経営理念の実現のためということになります。もちろん、社員の方にはそれぞれの人生があるのでどれだけ経営理念を意識しているかは人それぞれです。

経営理念によって、なぜ(WHY?)経営をするか仕事をするかが明確になれば、エネルギーが生まれます。もちろん、その経営理念を心底信じて意義を感じている人にしかエネルギーは生まれません。経営理念の浸透はできるに越したことはありませんが、まずは経営者、経営陣である皆さまが腹落ちしてエネルギーが得られる経営理念を中心に持つことが大切です。そうすることによって、すくなくとも経営者、経営陣の皆さまがブレることなく経営を推進していくことができるからです。その中で、適切な方向付けの中で社員の方が良い仕事をすることで自然とお客様から感謝される環境が作られていき、社員さんにもそのうち経営理念についての理解が自然と備わっていくように思います。

経営理念については、社員の方への浸透以前にまずは経営者、経営陣である皆さま自身に深く腹落ちしていただく必要があると思います。後継者の方等、まだ経営理念が腹落ちできていない方は創業から今に至るまでの会社や社会の歴史を紐解くことや、先代の経営者やその周りで経営に携わってこられた方などの話を聴き、自社のルーツを知ることから初めてもよろしいかと思います。どうしてもしっくりこない場合には、経営理念を再定義することも必要でしょう。

■経営理念の分解

経営理念の実現について、具体的に考えるためにはいくつかの要素に分解して考えることをお薦めします。

「自社らしく、中長期的にお客様・社会に貢献をする」という経営理念は、①すべての企業に共通する原理原則 と ②企業固有の存在理由(らしさ) に分解されます。

この、①すべての企業に共通する原理原則と、②企業固有の存在理由(らしさ) を共に実現することが、経営の目的であると言えます。

では、それぞれについて説明をしたいと思います。

■①すべての企業に共通する原理原則

経営理念の要素である、①すべての企業に共通する原理原則 についてですが、これは「中長期的にお客様・ひいては世の中に貢献する」ということです。松下幸之助さんがおっしゃられている「生成発展」に通ずるものですが、ビジネスは世の中に貢献するものであれば自然にうまくいくようにできている。ということです。お客様・世の中に貢献をするということは、世の中の発展・生成発展を促進する機能を担うので、自然とうまくいくということです。

ここで、生成発展について簡単に触れておきたいと思います。およそ経営戦略には関係なさそうな道徳的なお話しだとお考えかもしれません。ただ、実はそんなことはなく、非常に経営においても重要かつ理にかなったものなのです。

生成発展とは、宇宙の原理として宇宙も広がり続けているように物事は発展し続けるという考え方です。そして、その世の中の発展に貢献するものであれば事業は自然にうまくいくようにできている。ということです。

生成発展というと、何か綺麗ごとっぽく感じる方もいらっしゃると思います。ただ、よくよく考えてみると当たり前の話なのです。世の中に選ばれて貢献できなければ、売上が上がりません。利益は売上からしか生まれませんので、利益がなければ企業は継続できません。

ここで大切なのが、世の中が望んでいる発展の方向性です。この方向性を理解した上で貢献をしていかなければ選ばれることも、選ばれ続けることもできません。お客様、世の中を洞察し、貢献できる商品サービスを提供していくことが、会社としてできる生成発展への貢献なのです。

お客様に貢献しようとしないで、なんとかごまかしてお客様に選んでもらい売上を上げようとする会社は短期的には存続できるかもしれません。ただ、中長期的に選ばれるとなるとどうでしょうか。お客様、社会を中長期的にだまし続けられることなどできるでしょうか。そして、仮にできたとしてそんな会社で働くことにエネルギーが湧きますでしょうか。

結局は、お客様から本当の意味で選ばれて(QPSで他社に勝り)、貢献することができないと続けられないということです。お客様・社会に貢献しない会社は自然に淘汰されるという自然の原理原則です。

中長期的に物事を考えると、取り繕うことなどできないということに気付くはずです。本質的に価値を出して貢献しなければ、選ばれ続ける(売上を上げて利益を上げる)ことができないということです。

すべての企業に共通する原理原則としてある「中長期的にお客様、ひいては世の中に貢献する」については、更に

・❶今、お客様に選ばれること(貢献すること)

・❷中長期的に存続すること

・❸中長期的にお客様に選ばれる続けること

に分解できます。

それぞれについて説明をしていきたいと思います。

❶今、お客様に選ばれるということ

お客様に選ばれるということは、その結果売上につながります。当たり前ですが、売上が上がらなければ会社は存続できません。少なくとも、今、お客様に選ばれていなければ経営の目的は達成できないということになります。この部分はマーケティングの考え方になります。ピータードラッカーは、「企業の目的は顧客の創造である」と言っています。マーケティングとイノベーションによって顧客を創造することこそ、企業の存在目的なのです。

会社の方向付けを行う上で、大切なことは「誰に、どこで、何を売るか」ということです。

ここでいう、「誰に」つまりお客さまが、「何を売るか」という対象である自社が提供する「商品・サービス」を選んでくださるかが大切なのです。

お客さまは、自社が提供する商品・サービスをどうすれば選んでくれるのでしょうか。少し考えを深めていきましょう。例えば、自社が「建設資材」を売っている商社だとしましょう。

①「建設資材」を必要とするか。

建設資材を必要とする会社は、資材を使って建築をする会社 ゼネコン・中堅、中小建設会社・工務店さんやDIYなど自分で建設資材を使って何かを作るようなアクティブな個人などが対象となります。逆に、それ以外の会社・個人については、そもそも「建設資材」に対するニーズがないのでお客さまにはなり得ないことになります。(もちろん、ここをゼロベースで考えて常識を疑うことによって将来的なイノベーションの芽があるのですがこの部分での説明では割愛します。)

②「建築資材」の中で自社が取り扱っている商品カテゴリを必要とするか。

いかに「建設資材」を必要とする会社であったとしても、その中で自社が取り扱う建設資材分野を使用する建物や工事を行っている会社・個人なのか。

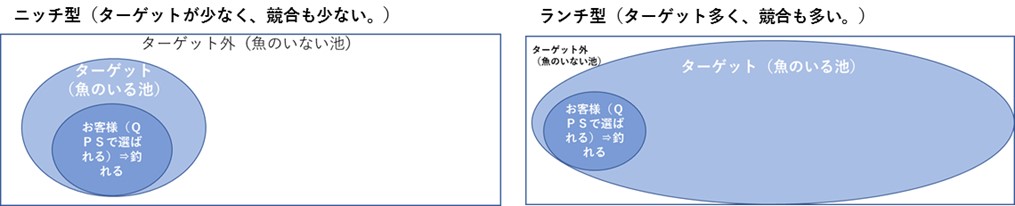

ここまでは前提で、この①②の条件に合致しなければお客さまとして考えられないことになります。ここまでが、お客様の「ターゲティング」の段階となります。この①②までを通過するお客様の数が、そのビジネスのマーケットサイズになるのです。この例では「建設資材」という特殊な分野に絞っていますが、これが例えばランチの提供などであればそれこそ相当にターゲットが増えることになります。

ここからは、すくなくともお客さまに自社が提供する商品・サービスと同じものを求めるベースがあるということになります。その上で

③自社が提供する商品・サービスを選んでいただけるか。

自社が提供する商品・サービスを必要としていて、かつ、そのお客さまが「自社の」提供する商品・サービスを選んでいただけるか。

この③が通過できれば、お客さまに自社が提供する商品・サービスが売れるわけです。

では、③の商品・サービスを選択いただくために何が必要なのでしょうか。

・QPSについて

ここで、QPSという考え方をご紹介します。これは、マーケティングを考える上で重要になってくる概念です。

上記で言うと③の段階にあるお客さまに自社の提供する商品・サービスを選んでいただくためには自社の提供する商品・サービスと同様の商品・サービスを提供している競合他社や代わりの機能を果たす代替品(例えばPCの代替品はスマホです。PCで行っていたことが代替品であるスマホでできるようになったためスマホの登場とともにPCの販売台数は大幅に減少しました。)とQPSの組み合わせで比較して、選んでもらえるかどうかということです。QとはQuality(クオリティ、品質)、PとはPrice(プライス、価格)、SとはService(サービス) です。

Q:Quality(クオリティ、品質)・・・については、商品・サービスそのもので、お客さまがお金を払う対象です。「建築資材」であれば、その資材そのものの品質や材質、仕様、サイズなど建築資材そのものにおける選ばれる要素です。

P:Price(プライス、価格)・・・については、価格です。そのまま、価格を意味します。

S:Service(サービス)・・・ここでは、「その他」ということで考えていただければよいでしょう。例えば、立地(拠点、店舗が近い)、人間関係(親族や友人がいる)、会社そのものへの愛着、社会・地域への貢献、環境への配慮等が該当します。サービス業については、サービスそのものがQクオリティとなりますし、また商品を販売する会社であっても、商品提案力などの能力はそれをもってお金を払う対象となり得ます。建築資材に関して言えば、その品揃えなど、その工事や施工などに合わせた商品提案やアドバイスなど、その周辺の提案・サービスなども該当します。

要は、上記の例で言うと①②を満たす建設資材で自社が取り扱っているカテゴリにニーズがあるターゲットのお客様がいて、かつ、QPSで競合や代替品に勝たなければ、今選ばれることはないということです。

①②で言えば、魚のいない池で釣りをしても釣れることはありませんし、③で言いますと、魚がいても、他の釣り人よりもよいものとして選んでもらえないと魚が釣れないということです。以下の図にありますように自社の商品サービスがニッチなものなのか、ランチのようにターゲットが広く競合も多いものなのか、そして選ばれる要素は何なのか、ということを認識して戦略を立てることが必要です。ターゲットが多くそして多く選ばれている企業はとても大きく、強いです。例えばアップルのiPhoneなどが該当します。

❷中長期的に存続するということ

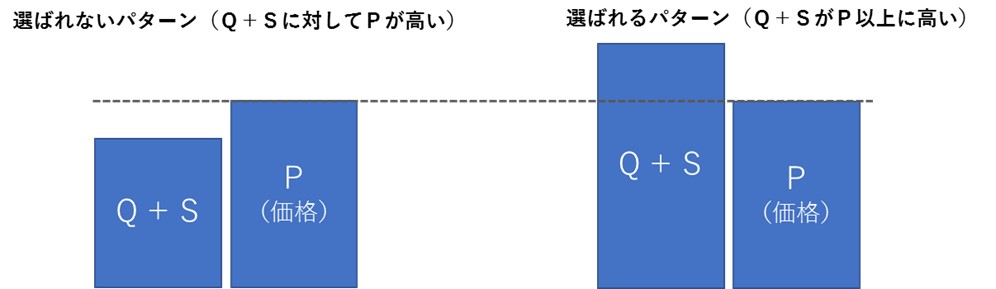

QPSのうち、とりあえず短期的に選ばれようと思う際に即効性にあるものはP:価格を安くすることです。QとSを改善するには時間がかかるからです。しかしながら、QとSを生み出すために必要なコストよりも低いP:価格を設定してしまうと利益が出ないことになります。

世の中の経営者や会社はとかく利益・利益と言いますが、順序としてはあくまでも売上が先になります。まずはお客様で選んでいただけなければ話が始まらないからです。売上は貢献の尺度です。ただし、利益を得られるだけのQ:クオリティとS:サービスがなければ会社は存続できないと言うことです。

逆にQ:クオリティとS:サービスを上げると言うよりも、全体にかかるコストを下げることによってP:プライスを下げると言う戦略もあります。Q:クオリティとS:サービスは変わらないがコストが安いので選ばれると言うやり方です。

これをコストリーダーシップ戦略といいます。このコストリーダーシップ戦略は、市場のシェアを上げて生産量を増やすことで製品一つあたりの製造にかかる固定コストを低減すること、及び経験曲線といって製造数が多くなればなるほど歩留まりが上がってくるなどの効果によってより低コストで製品が製造できるようになるといったコスト側の低減によって、競合他社よりも低原価による製造を可能にするという戦略です。

この単にP:価格だけを安くして短期間で自滅するケースと、コストリーダーシップ戦略によって中長期的に優位性を築くケースとあります。例えばプリントパック様は、一定のQとSを維持した上で効果的な設備投資、システム投資によって生産性を上げることで、競合他社に対して圧倒的な低価格で商品サービスを提供することを可能にしました。価格によってお客様に貢献する(選ばれる)ということで他社に負けない生産性改善(コスト低減)のための戦略をプリントパック様は選択しています。

お客様が認識してくださるQとSの価値以下のP:価格で提供しなければ、お客様に選んでいただくことはできません。そしてそのP(=売上)がコストよりも高くなければ利益を上げることができません。

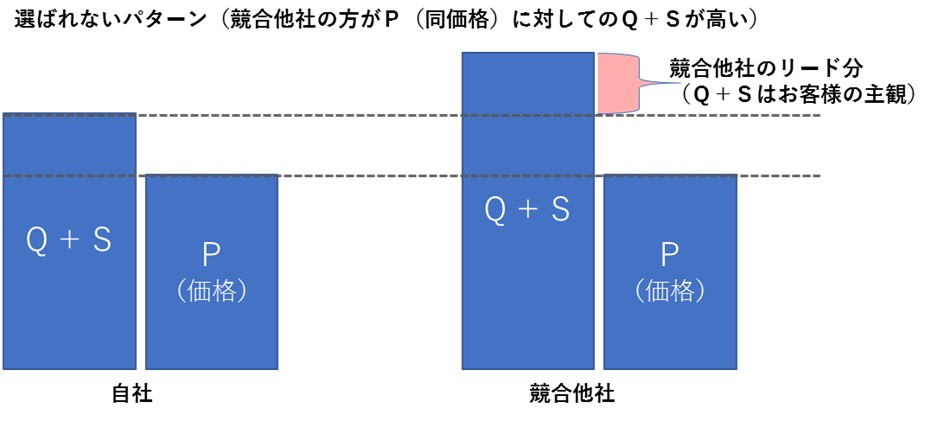

また、下の図のように自社がいかにPよりも価値のあるQ+Sを提供していたとしても、競合他社が相対的に有利なQ+Sを提供している場合には、競合他社が選ばれることになるでしょう。ここで難しいことは、P(価格)は数値で示される客観的に明らかな水準であるのに対して、QとSについてはお客様ごとの主観による評価であるという点です。同じ商品・サービスであったとしても、お客様によって高く評価いただける方とそうでない方がいます。(そのお客様の主観的な評価水準が概ね似た傾向があるグループを選定するプロセスがマーケティングセグメントの考え方となります。)なるべく多くのお客様の主観によって選ばれるQ+Sの提供ができることが、お客様の集合体である社会への貢献度合いを増やすことになります。

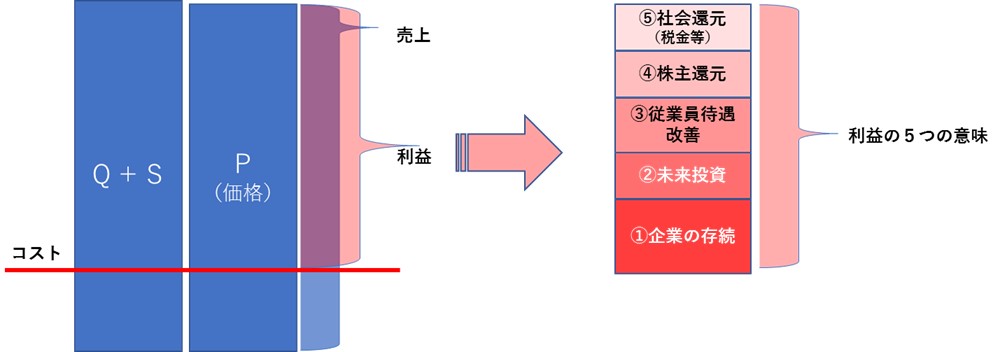

・利益の5つの意味

利益の5つの意味についてご存知でしょうか。利益には以下に記載するように5つの意味があります。企業の存続、未来投資、従業員の待遇の改善、株主還元、社会への還元(税金の支払い)です。

1・企業の存続・・・運転資金も含めて通常の企業活動をしていくためには、利益を生むことによってキャッシュを回していく必要があります。

2.未来投資・・・会社の生産性を上げるためには設備投資が必要になっていきます。また、将来に向けた人材採用などの未来のための投資を実施するためにはその原資として利益が必要です。

3.従業員の待遇改善・・・従業員の待遇をより良くするためには、付加価値を伸ばして利益を上げていく必要があります。利益からしか人件費はでないためです。

4.株主還元・・・これは配当金の支払いであったり、株式の価値そのものの増加であったりします。利益が出せる会社でなければ株の価値は上がっていきません。また、利益を出さなければ配当もできません。

5.社会への還元・・・これは税金の支払いも含めて、環境への配慮など社会的な害悪の除去(ドラッカー)といったものが含まれます。

この5つは会社が中長期的に存続するためには不可欠なものです。そのため利益を出し続けるということが、中長期的に会社が存続し、ひいては中長期的にお客様や社会に貢献し続けるためには必須の条件であると言うことになります。

図のように、QPSによるPが自社のコストを上回る部分が利益になります。QとSを高めて、自社のコストをPが上回る幅を広げることよって上記5つの利益部分をバランスよく実現しながら中長期に存続するということが大切なのです。

コストリーダーシップ戦略と言うものは、1つの商品サービスを提供するためのコストを下げることによって価格の調整余地を生むと言うことです。お客様感じているQとSの部分についてプライスが大幅に下回っていればそれは感動的なサービスを与えることになるかも分かりませんがそこまでプライスを下げる必要もありません。コストが低くできている分クオリティとサービスが満足できるプライスを提供することによる利益の生み幅が大きいと言うことになります。より付加価値が提供できている会社、つまりQとSが高い会社については利益率が高いといえます。

もちろんこれは事業構造上の問題もあるため一概には言えませんが、業界別の生産性を見るとその事業における付加価値が明確になっていきます。事業における付加価値と生産性を見る上で重要な指標としては一人当たりの付加価値と言う指標があります(一人当たりの付加価値=事業全体の付加価値÷当該事業にかかる人員数)。事業に関わる一人一人が生み出す付加価値の額をいます。この指標が大きければ大きいほどその人に対して支払う給与の原資にもなるわけです。つまり一人当たり付加価値、付加価値の創出額が大きい事業と一人当たりの人件費は相関していると考えて良いでしょう。

中長期的に企業が存続するためには、お金(利益による資金の創出)があるだけではなく、変わりゆく社会環境の中で継続的に有能な人材を確保していくことが必要になります。人手不足は構造的な問題で今後も継続していくことが想定されますので、一人あたりの人件費を上げていかなければ継続的な人材確保は難しいものと想定されます。単に人数を増やして業績を上げるだけでは、一人当たりの人件費=待遇を改善させることはできません。事業付加価値、生産性を意識して人の確保を実現し続けることも存続する上で非常に重要なポイントです。

❸中長期的にお客様に選ばれるということ

「中長期的にお客様に選ばれるということ」とは、中長期にわたる将来において競合他社、代替品に対してQPSで勝ち続けることが必要であるということです。この部分がとても難しいことです。自社の体制も将来変わっていくでしょうが、お客様の状況や数、嗜好も変化していくでしょうし、そして、競合他社や代替品の動きを注視していなければならないからです。

先に述べた❶の「今、お客様に選ばれること」で述べたことを中長期に渡って連続で実施する必要があるのです。マーケティングとイノベーションの連続=PDCAとも言えます。

お客様に選ばれるためにQPSを検討する際は、①お客様のターゲットは誰か、②お客様が求めるQPSは何か、③競合他社が提供するQPSは何か、④自社が提供できるQPSはどうか という要素を検討する必要があります。

ざっくりとではありますが①②③を見るために外部環境分析を行い、そして④を見るために内部環境分析を行うと言えます。

この部分を、将来に渡って考えるということが大切なのです。単に今選ばれるだけではなく、将来的にも選ばれるということを考えるとそこには、お客様のニーズの変化、それに影響を与える社会環境の変化、競合他社の未来と代替品の未来、テクノロジーなどが関わってきます。

外部環境分析が必要なのは、このためです。今と将来にわたって、お客様が求めるニーズと、競合他社や代替品のような他の選択肢の動向を見極めることにあります。また、当たり前ですが、10年後においても経営者とマネジメントチームでこの考察と実行、PDCAができる体制を整える必要があるのです。

そして、この部分を100%正確に当てることは現実的ではありません。しかしながら、どのような状況になっても手を打てるようにするために、内部環境(ヒトモノカネ)を適切にコントロールしていくことがとても大切です。今回は詳しく説明はしませんが財務規律を整えることによって、劇的な環境変化に耐えうる状況を常に作っておくといったこともそうですし、将来に向けて経営人材、マーケティングができる人員体制を育てておくことによって、将来の環境変化においてもしっかりと提供する商品サービスを更新して、その時のお客様・社会に貢献できるようにできる体制を整えておくといったことも含まれます。

このような内部環境のコントロールを実行していくことが、経営戦略をベースとした経営計画ということになります。具体的には、BS、PL、CFの数値計画、そして、人員計画(例えば10年後の組織図を作ることなど)、投資計画などによって、ヒトモノカネの内部資源の将来像をイメージしながら、中長期的にお客様に選ばれ続ける体制を作ることが必要なのです。また、中長期の間に状況変化があった場合に臨機応変に対応できる体制を整えておくことが必要なのです。

■②企業固有の存在理由(らしさ)

今まで、共通する原理原則を見てきましたがこの「中長期的にお客様、社会に貢献をする」という部分をどのようにやるか、ということにその企業の独自性があります。

「この会社で」事業をやることの意味、は、企業固有の経営理念から生まれます。中長期的にお客様・社会に貢献するということは、どの会社にも共通する原理原則の部分です。それを自社の「らしさ」「スタイル」によって実現するということが大切で、この「らしさ」は社員の方の働く原動力になります。

人間にも、それぞれ個性があって、その人らしさ、価値観があるように、会社にも、その会社のらしさ・価値観があり、それが働く原動力になるのです。

松下電器とソニーの例を見てみましょう。共に、お客様、社会にとても貢献をしていますが、貢献をするそれぞれの「らしさ」に違いがあります。

松下電器(現パナソニック)は水道哲学として、安価で良質な商品を広く世の中に広めることで貢献し、これに対してソニーは、愉快で自由闊達な工場ということで、創造性や新しいものを世の中に提供することによって貢献する、といったそれぞれの企業らしさがあるのです。

これは、その会社の存在目的そのものであり、なぜその会社がその事業を営んでいるかということの意味になるのです。このことがその会社で働く人にとっての矜持・誇りとなり、働く原動力になるのだと思います。

この企業固有の存在理由(らしさ)の部分については、時代の変化とともに変わっていく部分もあるかもしれません。例えばソニーの例で言えば、今は創造性で世の中へ貢献するというよりは幾分トーンを落として画像認識センサーなどに集中することによってパフォーマンスを上げています。つまり、ウォークマンやプレイステーションなどを生み出してきた新規性はトーンダウンして選択と集中で高収益の事業展開を行っているように見えます。

企業らしさの水準というものは難しいバランスで、外部環境と内部環境のバランスの中で「らしさ」を残しながらもお客様・社会への貢献の仕方(選ばれ方)を軌道修正していくことも必要な場合もあります。時代の変化に応じて、商品サービスを一切変えずに、それが「自社らしさ」であるとしてしまうと外部環境の変化に対して硬直的な手しか打てずに結果として、「中長期的にお客様、社会に貢献する」ことができなくなってしまう可能性があります。

この「らしさ」については、企業の内部資源や歴史から生み出される企業の強みであることが多いように思います。この「らしさ」が強みになっている企業はとても強いです。「らしさ」が自己満足ではなく、実際にお客様に選ばれる客観的な「強み」となっているからです。そして、その「強み=らしさ」を原動力として、社員の方は誇りをもって良い仕事に励み更に腕を上げていくというサイクルが出来上がるということです。これは、ビジョナリーカンパニー2で言うところの「弾み車」としてのとても重要な要素であると思います。

例えば、神奈川ナブコ様は良い仕事が神奈川ナブコ様の「らしさ」の域に到達し、それが客観的にお客様に伝わり選ばれる要因となっています。つまり、らしさが強みとなっているのです。そして、社員の皆さまがその「らしさ」に誇りをもって更に腕を磨いて良い仕事に励むというサイクルが生まれているように思います。

■まとめ

経営戦略の目的についてみてきました。経営戦略は、「経営」の成功を実現するための戦略であるということ。そして、「経営」の成功とは、経営理念=企業の存在理由の実現であるということ。企業の存在理由の中には2つの要素があり、企業固有の事業の意味と、中長期的にお客様に選ばれ続けるということ ということです。つまり、経営戦略とは、企業固有の意味を大切にしながら、中長期的にお客様に選ばれ続けること を実現するための戦略であるということです。

「自社らしく、中長期的にお客様に貢献をし続ける」という抽象的、かつ綺麗ごとのような内容が、分解して具体化されてきたものと思います。M&Aなどの検討をする場合にも、この経営の目的に外れていないか、そのM&Aの実現によってより経営の目的に、そしてビジョンに近づいているかということを軸に据えて判断をしていただければよいかと思います。

経営戦略の具体的なアウトプットについては「ビジョン」であると述べましたが、このビジョンについてはまた場を改めてお話しさせていただければと思います。経営戦略の目的を踏まえながら、具体的な将来像の仮説を立てるということと、その姿に向かって臨機応変に(仮説の軌道修正を視野に入れて)PDCAをしていく体制を作り実践していくことが経営の本質的なスタイルであると私は考えます。

最後まで目を通していただき、誠にありがとうございます。

新宅 剛