(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2021」掲載記事)

■なぜいま「次世代リーダー」の育成が重要なテーマなのか

私たちのビジネス社会では企業の中に“ミドル層”と呼ばれる階層があります。リーダーとして育成する対象の多くはこのミドル層です。なぜミドル層か、ここが重要です。実際の例では30代~40代、或いは課長や部長といったマネジメント層、或いはその一歩手前くらいの方々が対象になる場合が多いです。ここで重要なのは「課長だからリーダー研修を受ける」などそうした組織内の階層秩序を保つための機能的な能力を育む場ではないということです。未来の社会に向けて価値を創造する人々を育成すること、これが大目的です。管理職教育、ではありません。リーダーと管理職の違いは一言で言えば「このような社会にしたい、こういう会社でありたい、こういう組織になりたい!」など、“未来が明確にあるかどうか”です。従って部長であっても、課長であっても、或いは社長であっても、明確な理念と未来像が無ければリーダーではありません。未来に関心が向けられた使命、志があるかどうか、と言い換えても良いでしょう。

我が国の経済は昭和30年代からの高度経済成長をやり遂げ、平成の30年間の経済の停滞を何とか乗り越え、そしていま、令和の時代、消費税増税による消費停滞、それに追い打ちをかけるように発生したコロナ禍真っただ中の大変厳しい状況にあります。国内で約45万人が亡くなったとされるスペイン風邪から丁度100年、つまり100年に一度の国難。しかし我々は1000年に一度とされた東日本大震災を乗り越えて今ここに在ります。但し多くの犠牲の上に今が在るという歴史観が重要です。昭和20年の敗戦による戦後の焼け野原を起点とし、我が国を発展途上国から先進国に押し上げたエネルギーをもったリーダーや先人たちは、その殆どがもう経済、経営の第一線から退き、もう私たちの目の前にはいません。この間に日本のミドルは多くがサラリーマン化し、そのことが将来の経営に大きなダメージを及ぼしかねないと様々な経営者やコンサルタントが異口同音に訴えてきました。このままではまずい、と。例えばキリンビールとの競争を大逆転させた指揮官であったアサヒビール名誉顧問、中條高徳氏(2014年他界)はサンフランシスコ平和条約によって日本が主権を回復した1952年(昭和27年)にアサヒビールに入社しました。その新人時代に先ず教わったことは「右手に算盤、左手に論語」だったといいます。亡くなられる1年前のインタビューでこう仰っています。「当時の指揮官、ビール王と呼ばれた山本為三郎という経営者の徳にまず心酔した。こんな若造に、社会人として何を叩き込まれたか、それが算盤と論語。まず経済に参加する限りはね、黒字決算でないと、まず慕って集まる社員の幸せも担保できない。だからこれはきちっと稼げよ。しかしこの稼ぎの世界に従事すると人間というのは弱いもんだぞ、ね。どうしても間違いを起こす、いろんなトラブルが起きる。だから左手には論語。論語そのものを言ったのではなく、道徳、こうしたものがないと駄目だよ、と教えられた」と。そして次世代リーダーに向けての講演ではこう仰っている。「諸君は、ここで勉強して、全部即物的に自分の企業を立派にしようと考えている。僕から見ると、しばし待てと。そのことの為には、いま課題にあった人間力を磨くという、人間学というものをですね、戦後日本の教育の手抜きになっていますからね、そのことを諸君に気付いてもらいたいと思うんです。そのためにはいかに日本民族が誇り高き民族だったか、歴史を巻き戻して学ぶ必要がある。500年は巻き戻して考える必要がある。」と力強く語っておられました。因みに当時ハーバード大学が日本のビール業界を研究して次のように結論付けていたとインタビューの中で披露されていた。シェア6割以上を占めているキリンビールに2位以下の企業はどうしたってひっくりかえせることはない、と。それに対して当時のアサヒビールは9%程度のシェア。中條氏はこれをみて「開き直った」と、その力が経営者には大事、という話をしておられた。

さらに中條氏はこう続けます。リーダーは明るくなければならない、ともその教訓を示した。そうした力は大企業よりも日本の中小企業の経営者にこそ備わっている力だ、とも仰っている。その上で戦略として「生(なま)一筋」に絞って勝った、と。何のイノベーションも起こしていない。自分たちは何がしたいのか、どうありたいのか、その戦略の一点集中、そしてその戦略は兵隊時代に叩き込まれていた「兵法」を参考にしたという。勿論、ほかにも様々な実践努力があったことは想像に難くありません。しかし古の理論(原理原則)の実践がそこにはあったことも示唆に富むお話しです。

■リーダーは「未来」を描く、その土台は“正しい考え方”、軸は“理念”

歴史の大きな流れの中で、現在はどのような時代なのか。経営者が語る未来像(ビジョン)に多く出てくるキーワードはSDGs、ESG経営、CSV経営など、横文字、更に略語が躍ります。これらのキーワードは日本語で表現すれば、経営の目的は“世の為人の為”、“三方よし”或いは本業を通じて社会課題を課題決する、と言い換えることが出来ます。元来、私たちの先人が大切にしてきた理念そのものです。また現在、企業組織と個人の関係はメンバーシップ型からジョブ型へ移行すると言われています。働き方改革に代表される社会的な労働観の転換と昨年来のコロナ禍がさらに強力な圧力となって組織と個人に革新を迫っています。この中にあって、先人が次世代に遺そうとしていた人間としての本質、商いの本質、そしてリーダーの本質。そのことを深く認識すれば、昨今のキーワードは、その本質が時代を超越したものであること、新しい変化ではなく、すでにあった流れだと読むことも出来ます。丁度NHKの大河ドラマも渋沢栄一。『論語と算盤』はこの1年多くの人に改めて読まれることでしょう。謂わばこの書もスキルや技術よりも大切なことがある、それが理念、正しい考え方だ、というメッセージを多くの方が受け取るでしょう。しかし、理念とは強く願う「思い」であり「価値観」です。これを共有するには文字を読むだけでは詮無いことです。思いとは人から人へ伝わるものです。思いの共有の唯一の手段は「人から人へ」、この本質を忘れてはなりません。つまりコミュニケーションです。かつて柔道の創始者、嘉納治五郎師範は「伝統とは形を継承することを言わず、その魂を、その精神を継承することを言う」と述べています。形而下の変化は目に見えるからその移ろいは分かりやすい。しかし理念や思い、価値観といった形而上のことは、強い思いで学び、伝え続けなければやがて忘れられていくものです。人間から人間に伝えられるべきこうした事の本質が、企業組織の中で無形のバトンとして伝えられているのか。組織と個人の関係性がまた新たな発展を遂げようとしている現在、この落とし損じてはいけないバトンを次世代に渡すものは誰か。この課題感が次世代リーダー育成というテーマに私を駆り立てています。

このコロナ禍の機会、何を企業組織の目的に据え、実践するのか。どのような未来を描き、そこから逆算(バックキャスト)して仲間を得、成長し合い、より良き未来のために今ここにある人生と仕事に意味・意義をもたらす。リーダーとはその先頭にあって未来を示し、明るい光源となり、時には後方から見守り支援し、そうして社会、お客さまにとっての成果を生みだし、結果として共に働く仲間に生きる喜びをもたらす。先人がコツコツ積み重ねた過去があるから現在があり、同じく今を生きる私たちに思いと行動があるから未来があります。その過去・現在・未来を繋ぐ役割を我こそがと志を立て自ら立った人間が、私はリーダーだと思います。そうしたリーダーを死ぬまでに一人でも多く現世に残す、微力ながらその事を全うしたい、それが私の使命と定めています。

■“次世代リーダー”とは誰のことか、その具体像

1万2000時間、これは私が「リーダー育成」に関わった時間です。有難い財産です。勿論、凡その時間です。お仕事として頂戴した教育研修やワークショップ、1対1の面談、カウンセリング、コーチング、課題へのフィードバック、さらには私塾を主宰する等、様々なリーダーを志す方々との真剣勝負、時には笑い、共に泣き、真摯なリーダーは成果と挫折の間で底知れぬ苦悶に押しつぶされ、挙句人生そのものを悲観し、または希望を見出し…この時間は最終的には一人の人間対人間、その経験はどんなテクノロジーやスキルをも凌駕する、人間として生きていくための目に見えない財産を授けてくれます。改めて思えば、感謝、その一言に尽きます。誰でも与えられる時間ではないと思えるからです。そしてその時間は常に、相手のかけがえのない人生の時間を頂いている。そう思えばもっと真剣に、もっと深く向き合えなかったものかと反省も多くあります。私たち人間には、世の中を1ミリでも良きものにしようとする思いが誰にでもあるものです。しかし目の前の現実をどう捉えるか、それによってその思いを忘却してしまうことがあります。だから謙虚、素直に学ぶ。学んで目の前の現実を、今を脱却しようとする。本を読む、研修を受ける、自ら資格を取る。何れも素晴らしい時間です。しかし本質は、人間は最後は人間から学ぶ、人づくりとは、そういうことだと確信しています。“人づくり”との理念は現在関わらせて頂いている日本植生さんに改めて教わった言葉です。理念として企業姿勢を表した言葉ですが、人財こそ我が社の最たる財産、こう思われる経営者の方は実に多い。しかし実践は難しい。改めて日本植生さんのこの1年の学びと実践に関わらせて頂いて、この理念が社風、企業文化として土台にある組織は強い、そう感じます。学び、実践することに組織自体が“素直”なのです。この人づくりの理念は「人間から人間へ」、そのことでしか受け継がれない目に見えないバトンなのです。だからこれからも、同志と、後進と学び合い、人を育て続けることに私の人生も捧げていけたら幸福だと改めて思っています。

私がコンサルタントである以前、自らが成果に責任を負って組織を率いた時間は2万時間ほどです。数値的な成果を多少でも上げられたのはその半分くらいしかありません。思えば失敗の方が多いですし、当時のメンバーには苦労を掛けて、かけがえのない人生の時間を思うと大変申し訳ない思いしかありません。今でも夢に出てきます。その失敗経験がいまの糧になっています…感謝陳謝。20代で営業所長をしていた時などは特に酷いリーダーでした。人間として未成熟な者が組織を率いる恐ろしさを自身がやっていた時代、本当にいま思えばぞっとしますが、当の本人にその認識が無かったとはいえ恐ろしいことをしていたものです。その後、健全に生存している昔の仲間を発見したとき(大体がSNSで向こうから私を発見しフォローしてくれたのですが)、私の心が救われたのは言うまでもありません。未だに当時のメンバーから連絡が来ることもあります。有難いことです。仕事に真剣だった故(数字を必死に追っていました…)、パワーも相当なものを与えていたと思います(間違った考え方で)。あのままお山の大将気取りで30代、40代と生きていたなら…いや生きていない可能性すらあります。今の自分は到底想像できません。地獄の苦しみを与えたものは因果応報、自身が地獄送りになっていたでしょう。途中で何かに気付いた。それが救いでした。本題に戻ります。

本稿をお読み頂いている読者の皆さまに問います。リーダーとは誰のことでしょうか。貴方自身でしょうか、それとも自社の期待する部長さんでしょうか、課長さんでしょうか。それともAmazonのように全社員がリーダー、というお考えでしょうか。実際にはその定義は茫洋として、企業であれば組織を率いる立場にある方を指す場合が多いと見受けます。しかし先にも申し上げた通り、本質はその役職や立場ではありません。部長だからリーダーでは?という問いに対して私は明確に“ノー”と答えるでしょう。リーダーは役職ではないからです。私なりの定義はあります。仕事上では、お客様先のありたいリーダー像とすり合わせを行った上で教育のゴールを定めますが、リーダーの定義が明確な会社は中堅中小企業ではごく稀です。これもまた自然な事だと思っています。私はリーダーとは、他者に与えられた役職、役割ではなく、自らが深く認識していることが先ず大切だと強く思っています。そして「我こそがリーダー」と思い定めてリーダーとしての道を歩み始めた先に、もう一つのシンプルな定義があります。それは“リーダーになっている”かどうか。ピーター・ドラッカーは「リーダーの最も基本的な条件は、『フォロワー』(信頼してついてくる人)がいることだ」とシンプルに定義しています。私もその通りだと思います。従ってリーダーとは、自らがリーダーであると深く認識すること、そして信頼してついて来てくれる人がいること、ざっくり言えばこの2点がリーダーの本質を表していると考えています。先日北海道の建設会社さんで長年担当させて頂いている「次世代幹部育成塾」の30代の塾生から「最初は幹部育成塾なんて、自分はリーダーに向かない人種だと思っていたので尻込みしていた」と素直な心を打ち明けられ、リーダーという言葉がなお独り歩きしていたことを思い知らされました。今や、“リーダー”と検索すれば、サーバントだの交換型だの、ビジョナリーだの、沢山の「型」が出てきます。この「型」には歴史的背景を反映した系譜があります。それ自体を学ぶことも益無いことではありませんが、時代を超えてリーダーに求められること、その理論と実践、それのみを本稿では扱いたいと思います。

世にあるリーダー像はさておき、これまで自分自身も27歳のときに50名を超える営業所の所長を拝命してリーダーの道を思いがけず歩み始め、またこの10年間、法人営業、コンサルタントとして数多のお客様のビジネスリーダー育成に関わらせて頂きました。そうした中で、成功と失敗、挫折もあれば革新的な成果を得られたこともあります。お客さまの成果に繋がった事例を振り返れば、ただ一つ共通点があります。それは愚直に「理論と実践」を弛まなく継続させることです。

■なぜ理論と実践の繰り返しが重要なのか

社会学者クルト・レビンの言葉に次なようなものがあります。「優れた理論ほど実践的なものはない」と。優れた理論、その最たるものは2000年以上人類が希求してきた四書五経に代表される古典や哲学です。例えば戦略の基本は今もって紀元前5世紀に出されたとされる孫子です。また経営学という分野は人類史の中では極めて若い分野ですが、それでも100年以上の歴史があります。その端緒は、産業革命からしばらくの後、いかに工場の生産性を上げるか、従業員にやる気を持って働いてもらうかを仮説検証したアメリカのホーソン実験に代表されます。リーダーと組織・人的資本に関する問題から出発したのです。その間の様々な先人の実践からの教訓、苦労と挫折、そして成果の積み重ねから表出化された理論があります。マーケティングの始まりはドラッカーによれば江戸時代の越後屋(家祖・三井高利、現在の三越)とされています。その私の前職でもある三越伊勢丹には、1904年(明治37年)に我が国で初めてデパート(百貨店)を開業した日比翁助氏の残した当時の史料(日比翁助君述『商売繁盛の秘訣』、『デパートメントストア宣言』など)が残されています。そこにはこう書かれています。「儲けていたのみでは店は繁盛せず。全て商店は公平に客を待遇するにある。少数者を利し、多数者に損をさせるようなことは、如何にしても商店の為すべきことではない。数千年後の将来までも多大の名誉を担うて営業していこうと思う商店はそんな浅墓なことをしてはならない」と。先に紹介したアサヒビール名誉顧問、中條氏の言葉とも符合します。まさに「先義後利」「論語と算盤」の考え方であり経営の根本理論です。経営の成功とは、また企業の存在意義とは何か。このことの原理原則を先人は明確に残してくれています。仏教の“利他即ち自利”という哲学とも相俟って、長く古今東西の経営のあり方を戒めています。更にはサービス経営の鉄板理論として有名な「サービス・プロフィット・チェーン」という理論も全くこの哲学を応用したものです。因みに日比翁助氏の『商売繁盛の秘訣』には、「変化対応力」「改革力」「人財育成」「マネジメントの責任」「方針の徹底」、さらには「三越ブランディングの構築」というテーマまでその実践の心構えと手段について書かれてあります。例えばマーケティングや組織について語る中で「店主にても小僧にても責任は同じ」と。これは今でいえば「全員経営」「オーナーシップ理論」、或いは「真実の瞬間」の理論と同じことです。こうして既に先人によって考え抜かれたことを素直に実践して、ビジョンや現状に即して受け継いでいく、この愚直な引き継ぎと実践が経営にとって成果を上げる上で大変大切なことです。それはマネジメント、リーダーシップ、成果を上げる組織など、未来にも通用する原理原則、理論が明文化されて残っているのです。このことを素直に学び実践する、リーダーが率先垂範する第一は、こうしたことを学び、実践し続ける姿です。

「そんなことは分かっている」という声が聞こえてきそうですが、頭で理解するのと実際に理論を実践して成果を上げることの間には大きな乖離があります。理論を学ぶことと実践の間には苦労、挫折も伴います。その中で信念をもって実践し続けることが出来るかどうか。私の場合は有難いことに27歳のときに初めて50名を超える組織の長を任せて頂いた。その経験が非常に大きかったこと、本当に有難い経験でした。そこでの失敗と挫折、そして仲間に恵まれて成果を上げた体験、その後30代になりビジネススクールに通い、また組織で新事業にチャレンジする中で様々な書物を漁り、これだ!と思い当たる数々の理論に出会いました。さらに40代直前にして新事業のリーダーを仰せつかり、更に理論と実践を積む経験が出来たことは、未だ道半ばといえども私の現在の軸を育んでくれました。しかし、こうした経験を多くのミドルが実践できていない現状があります。チャレンジする、その中で理論を学び実践する。できれば理論は責任ある立場になる前に学んでおいたほうが、かけがえのない仲間の人生の時間を思えば良いでしょう。その準備は出来るだけ早くしておくべきです。

■私が考える次世代リーダーの要件(育成の理論と実践)

個人的には先に書いた理論と実践で得た様々な学びや経験から、以下のような志や意識(マインドセット)と要件を伴った人のことを勝手に次世代リーダーと呼んでいます。私の中での必要条件は下記4つです。無論、リーダーとは役職名ではないことは再三申し上げました。例えば「上司がこう言っているから」など、誰が言ったかが重要視される組織が多いですが、大前提として「何が真に大切な事か、世の為人の為になることかどうか」に焦点を当てなければなりません。その前提の上で次のようにリーダー像を定義しています。以降、以下に示す4つの要件に紐づけてご説明します。

▼次世代リーダーの要件(こういう人は皆リーダー)

【1】次世代(中長期的な未来)の社会、会社、組織に明るく豊かな時代を引き継ぐことを人生の目的としていること(ワークアズライフであること)

【2】次の世代のリーダーを育てることに強い関心と愛情(仁)のある人

【3】面従腹背ではなく、ついてきてくれるメンバーがいること(ドラッカーの理論)

【4】組織全ての成果に自身が最高の責任を負う覚悟があること(評論家にならない)

【1】次世代に良き社会を引き継ぐ当事者であるという自覚

ドラッカーは次のようにリーダーの第一要件を語っています。

「リーダーたることの第一の要件は、リーダーシップを仕事と見ることである。(中略)

効果的なリーダーシップの基礎とは、組織の使命を考え抜き、それを目に見える形で明確に定義し、確立することである。」

(典拠:P.F.ドラッカー『プロフェッショナルの条件』)

営利企業でもNPOやボランティア組織であっても、まともな組織であれば理念やミッションを掲げておられます。これをそのまま体現することとほぼ同義になります。故に本稿対象の「企業組織の次世代リーダー」ともなれば理念に共感し、体現しようとしている人と言い換えることもできます。企業のミッション・ビジョン・ウェイ(バリュー)の三点セットですが、企業理念やビジョンでなくとも、それぞれの自組織(開発本部とか第2営業部とか、或いは人事課など)向けに自らの使命を定義、明確化することでもよいでしょう。組織の使命とは、私なりの解釈では未来に何を遺すかを明確にしていることです。使命とは命を使うと書きます。残された命を何のために使うか、無論、目の前の愛する人たちに使うことも良いことですが、リーダーはもっと先の未来にも目を向けることが大切だと考えます(次の【2】の要件を参照)。自分の世代のみならず次の世代の豊かさに関心が無ければ、自ずと既得権益を守るためにチャレンジしなくなります。企業と人の成長・発展を妨げるのはこういう人が組織を率いている場合が多いと感じます。従って社長であるとか、部長であるとか、必ずしも長の付く役職であるからリーダーであるとは限らないということです。逆にAmazonのように”全員がリーダー”であっても良いわけです。むしろ私はそう願います。新入社員研修をご支援させて頂く機会があります。社会人の船出の貴重な時間を任せて頂く事は、個人的には経営層とのやり取りよりも身が引き締まる光栄な機会だと思っています。これは経営者の方々にもお願いしたいことです。最初が肝心。新入社員にこそ最高の志を提示し、もてる最高の教育を提供すべきです。話しをリーダーに戻します。人のタイプ(強み・性格)は様々ですので、それぞれのリーダーが【1】~【4】の要件の中で強みを発揮し、弱きは仲間に補ってもらいながら実践していれば良いのだと思います。【1】に関しては歴史観、人間観が非常に重要となります。この様々な「観」を磨くことも大切なことです。これを私は「“観性”を磨く」と表現しそのような教育の場もデザインしてきました。具体的には人間観、人生観、仕事観、死生観、社会観…などです。

特に【1】のような事を志と定める、または意識のある人には歴史観があります。もう少し具体的に言えば過去–現在–未来とういう時間軸を立体的に捉えて物事を考えるとともに、先人への感謝を忘れないということです。報恩感謝の念を持っているということです。恩に報いよう、二宮尊徳の報恩思想にも通じますが、これは先人のお陰で今がある、という歴史を知らないと意識されません。今が不満足な人であっても、いま自分があること(生きていること)に感謝できません。直接には両親でしょうが、元を辿れば幾万の先人、祖先が奇蹟の連続で紡いで遺してくれた命です。例えば我が国の近代以降だけでも三度の存亡危機がありました。1回目は植民地政策を推し進めていた欧州の外圧が迫っていた幕末維新の時代(ペリー提督のアメリカは当時はまだ小国)、次は第二次世界大戦(大東亜戦争)の敗戦、そして3つ目は3.11~現在のコロナショックに至る連続の危機です。国のレベルではこうですが、個々の家系でいったらもっとも色んな存亡危機があったことは想像に難くありません。先人と同じように私たちもまた子供たちの世代、孫たちの世代を創る存在ということです。先人の恩に報いよう、そう思い定めたとき、目の前にもう先人はいない。ならば先人・先輩が為してくれたように、後輩・後進に同じように情熱と愛情を注いで成長を願い助ける。その思いのバトンが人が育つ働きがいのある組織文化を形成していくのです。因みに「明るく豊かな時代を引き継ぐ」とは具体的に言えば「明るく=希望が持てる精神的な幸福」「豊かな=経済面の幸福」を指しています。幸福かどうかはその当事者が決めることですが、企業が世に仲間に提供すべき絶対条件は物心両面の幸福です。貧すれば鈍するのですから。

因みに有名な歴史学者アーノルド・J・トインビーは長い民族の存亡史を総観し次のように語っています。これはそのまま企業にも当てはまる至言です。

①自国の歴史を忘れた民族は滅びる

②すべての価値を物やお金に置き換え、心の価値を見失った民族は滅びる

③理想を失った民族は滅びる

以上の3つを企業、リーダーの使命に置き換えれば次のように言い換えることが出来ます。

①創業の精神≒自社の存在意義を大切にする、仕事に誇りを与える

②お金を追うな、仕事を追え(弊社小宮の言葉から拝借)

③理念・ビジョン(ありたい姿)を語り、生きる意味を与え、人を活かし、明るい未来に導く、そして実際に成果を生み豊かにさせる

歴史の中には未来の教科書として沢山の実践すべき理論・叡智があります。

【2】次の世代のリーダーを育てることに関心のある人

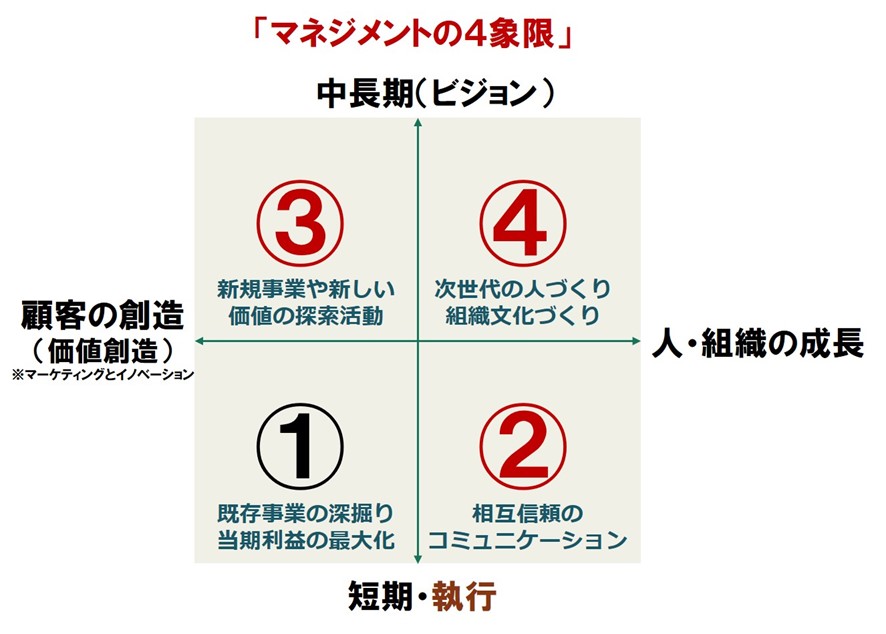

次のマトリクスをご覧ください。これは私が以前勤めていたNTTグループ時代に学んだ理論を実践する中で加筆修正したものです。

結論から言えば、③④の具体的な未来像があり、そこに向けてメンバーを育てその実現に仲間を一致団結させること、それがリーダーの役割です。現実は厳しいものがあります。特に余剰人員がいない中小企業さんでは管理職以上はほぼすべてプレイングマネジャーです。場合によっては社長もそうです。こうした組織では仕事に投下される時間の大半が日々①に費やされます。①に情熱を燃やし実践することは目の前のお客さまから利益を頂く事ですので企業に重要且つ必要な活動です。しかし、皆で①だけ、という会社は未来がありません。人と仕事の未来投資を行っていないからです。やがて近視眼的に同質化した組織に陥り、変化を起こすどころか適応も困難になっていきます。目先の利益のためだけに働いている人が多い会社も、この①にみんなが執心しています。何度も申し上げますが①の仕事が悪いわけではありません。ここで得た利益が無ければ未来への投資は出来ないからです。但し、酷いケースでは②を怠り、人間を数字で見たり、ロボットのように扱うようになる組織、リーダーの方も今の世でもおられます。当事者にそんなつもりはなくても、実態はそのようになっているケースが少なくありません。また中小企業のみならず、大企業の子会社もこのような状況はよくあります。親会社から降りてくる数値目標がそうさせますが、残念ながら志の高い、正しい考え方をもったリーダーが欠乏していれば自ずと数字マシーンに皆なっていきます。誤った目標管理の賜物でもあります。

一方で、次の世代を育てることに関心がある人は先ず日々の人間関係、信頼関係構築に余念がありません。なぜならばマトリクス上の②をしていなければ、④の次世代を担うリーダーは発見できません(そうでない場合は役員が目を付けた社員を秘密裏に抜擢など属人的な幹部育成に終始している場合も結構あります)。または②を通じて①から③の知の探索業務(目の前の業務から離れた新しい取り組み、イノベーティブでチャレンジングな取り組み)に情熱を傾けられる人財を発掘ないしは育てるのです。そうしなければ組織の未来に人と仕事は残らないのです。次の世代を育てるとは次世代の価値を生み出す人材を輩出し続けることとほぼ同義です。③に情熱がない人は次世代を担えないのですから。そしてリーダーは促成栽培できません。種を蒔いても育つとは限りません。中長期の視点で戦略的、計画的に行うべきことです。優秀なプレイヤー(①で実績をあげている人)を10人選抜しても真に新たな価値と人を育てる人財になるのは恐らく1~2人ではないでしょうか(これが現実ですが、私は10人中10人が育つことを願っています、諦めません)。先ずは目の前の人を大切にすることから始めましょう。誰もが未来へのかけがえのない価値を生み出す原石なのですから。諦めてはいけません。人間は誰もが弱い、故に助けが必要です。引き上げる人が必要です。私はそうした“性弱説”を自身の人間観として持っています。ドラッカーも「人間は弱い。悲しいほど弱い」と述べています。ドラッカー氏が過ごした時代や人生背景を知れば、そうした人間観をもつこと、初めて読んだ時から頗るその言に共感したものです。

マネジメントにおけるこのドラッカーの至言は下記の通り。『マネジメント』より引用します。

「人のマネジメントとは、人の強みを発揮させることである。人は弱い。悲しいほどに弱い。問題を起こす。手続きや雑事を必要とする。人とは、費用であり、脅威である。しかし人は、これらのことのゆえに雇われるのではない。人が雇われるのは、強みのゆえであり能力のゆえである。組織の目的は、人の強みを生産に結びつけ、人の弱みを中和することにある。「人こそ最大の資産である」という。

マネジメントのほとんどが、あらゆる資源のうち人がもっとも活用されず、その潜在能力も開発されていないことを知っている。だが現実には、人のマネジメントに関する従来のアプローチのほとんどが、人を資源としてではなく、問題、雑事、費用として扱っている。」

(典拠:P.Fドラッカー『マネジメント(エッセンシャル版)』)

【3】面従腹背ではなく、ついてきてくれるメンバーがいること

この要件も実は次のドラッカー考え方に拠ります。

「リーダーたる第三の要件は、信頼が得られることである。信頼が得られないかぎり、従う者はいない。そもそもリーダーに関する唯一の定義は、つき従う者がいるということである。」(ドラッカー『プロフェッショナルの条件』より)

このように信頼が絶対の前提となります。日々の言動に一貫性が必要です。そして思想の基本原理に、明治近代化のリーダーたちがほぼ思想の軸としていた陽明学の言葉で「知行合一(ちこうごういつ)」があります。つまり付き従ってくれるメンバーがいることとは、言ったことはやる、という実践を通じて信を得、知ったことはやる(素直に学び成果を上げる)という実績を通じてのみ頼られ、その蓄積により信頼を生みます。故に、そういう意味では先に述べたことと矛盾するようですが、何を言ったか、よりも「誰が言ったか」が働く仲間にとっては強く意識されます。面従腹背はよくあることです。官僚組織では座右の銘にしている人もいたくらいです(元文科省官僚トップでそれはどうかと思いますが)。

また、プレイヤーとしての実績があっても必ずしも信頼を得るとは限りません。コミュニケーションの問題です。例えば新年度の経営方針や中長期のビジョンをリーダーが語るとき、「そういうことなら付いて行きたい!」と思わせることが出来る人もいれば「うちのリーダー大丈夫かな?」と思われることもあります。言っている内容や目指すべき方向性が同じであってもこの差が生じます。日本のリーダーはセンスメイキングが苦手とされます。センスメイキングとは人文科学に根差した実践的な知の技法です。組織心理学者のカール・ワイクが拡げた理論ですが、日本語に訳すと「意味付け・腹落ち」といった感じです。実際にこのハラオチが弱いままビジョン、戦略が走っているケースが多々あります。センスメイキングは本格的に説明しようとするのが難解です。実は本を読むともっと深遠で複雑なのですが、「現在と未来の見通しについて、組織のメンバー各々の納得と共感をつくり出すこと。深く理解する、共感する、そして深く認識する、を可能にする力」と解釈されます。さらに具体的に何を行う必要があるか、センスメイキングの「4E」という理論に落とし込まれています。それを私は次のように説明しています。

【センスメイキングの4E】

①やってみせる(Execution):自ら仮説検証(理論と実践)をしているか?

(≒どこに向かおうと示しているか?)

②論理的に説明する(Explanation):「優れた理論ほど実践的なものはない」

③情緒的に訴える(Emotion):人間は“感情”で動く(強く思っているか?)

④証拠を示す(Evidence):実力とは世間の評価(成果とは何か?)

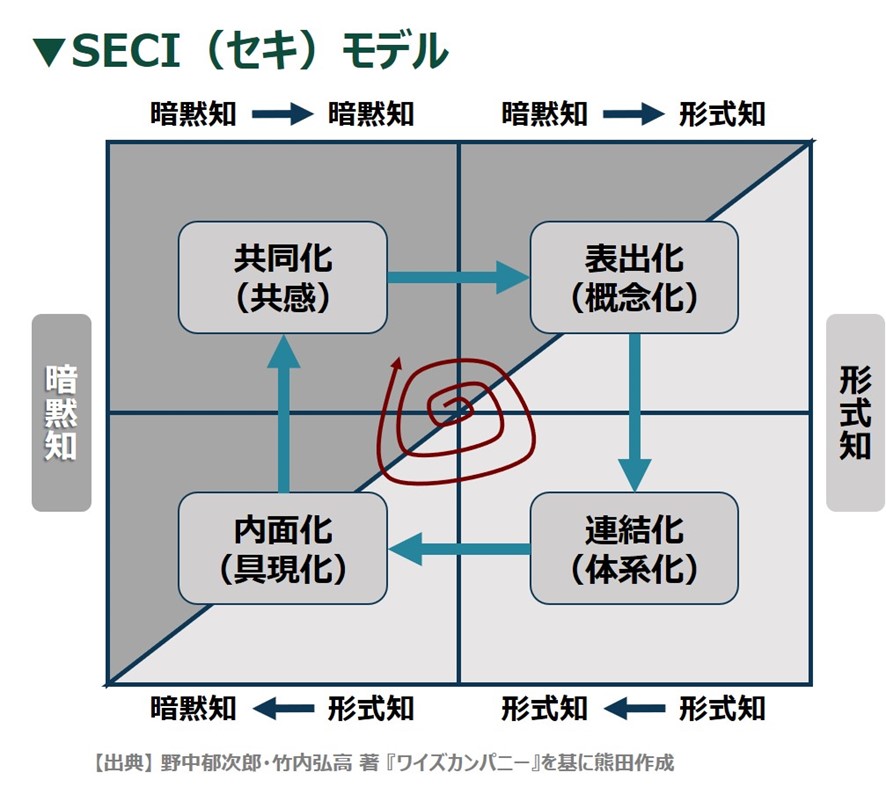

経営者にも、各々認識するリーダーとしても、センスメイキングが最も活かされるべきことに、仕事という営みに「なぜこの仕事は存在するのか?」「なぜ働くのか?」といった根源的な動機を問う力が求められると私は考えています。実はセンスメイキングのルーツはアリストテレスの実践知とも本には書いてありましたが、こっちの方が分かりやすいかもしれません。我々コンサルタントは世の中や経営の現場で考え抜かれ、実践され続けてきた理論、すなわち原理原則を重んじますが、その原理原則の知識に留まらず経験を加えた実践知がプロフェッショナルには備わっているということです。知識は実践を通じて磨かれ、既に考え抜かれた原理原則という知識と経験の間に目に見えない実践知が生まれるということです。例えばトップセールスの営業トークを何度もロープレをさせて身につけたところでトップセールスにはなれません。これは営業トークという知識だけではなくトップセールスには理論では語られない実践知が備わっているからで、それは容易に説明することは難しいのです。そこで新人の営業パーソンがトップセールスに張り付いて同行し、その営業トークをしている様を実際に観て「何か」を感じるかどうか。その「何か」は理論化できないから最強の差別化に繋がっているわけです。「何か」を感じ取れたらその営業は「いいセンス」を持っていることになるのでしょう。センスメイキングはそうした「何か」を感じ取る力が母体となっているのではないでしょうか。一方そうした「何か」は経営では暗黙知と言われます。この暗黙知を言語化(表出化)して組織の共有財産にする(形式知化)取り組みは競争優位性を磨くうえで経営戦略上、大変有効な理論です。この理論を「SECIモデル」と言います。

アリストテレスでついでに、といっては失礼ですが、メンバーの信頼を引き出すコミュニケーションについて参考になるのが『弁論術』という古典です。実践知の話をするとどうしても浅薄に「慣れですよね」となってしまいがちですが、それに対応するように誰にでも説得の実践方法があることを明らかにしようとしたのがこの弁論術です。技術を磨くことで仕事に意味を与え、付いていきたいと腹落ちしてもらうための「技術」があるということです。ならば磨くべし、です。ミッション・ビジョン・ウェイ(バリュー)などの価値体系は何のために働くのかという人々の動機づけの根源的な問いであって、ここで意味付けができないと(腹落ちできないと)、理念は画餅に帰します。

「慣れを頼りに行なっている人も、成行き委せの人も、共にうまく目的を果たしているのは何故であるか、その根拠を考察することは可能であるし、そのような考察が技術の仕事であることは誰もが躊躇なく同意するところであろうから。」

出典:戸塚七郎訳 アリストテレス『弁論術 』(岩波文庫)より

しかし、メンバーにビジョンを示し、本当について来て欲しいのなら人間とはどのようなものか、を深く理解する必要があります。コミュニケーションの最終目的は「相手に(意図する方向に)動いてもらうこと」です。コミュニケーションに於いては「感情」と「論理」が不可欠です。脳科学でもこのことは明らかです。ここで注意したいのがコミュニケーションの本質はノンバーバル(非言語)にあるということです。これは何を言ったかよりも、その姿勢、態度の方が大事だということです。PM理論と言うのがありますが、パフォーマンス重視の人と人間性重視の人がいます。前者Pのタイプの人はプレイヤー実績はあり、こうすればいいのだ、と方法論に偏りがちです。経営方針の発表の際にもこのタイプのリーダーは論理に訴えます。話も鮮やか、理路整然、弁もたつのですが、どこか信頼できない。この場合、感情が足りないんですね。人に動いてもらうためには人間性重視の後者Mタイプの要素を併せ持つ必要があります。何を言うか、よりも相手の感情をくみ取り、また自身の感情も表に出して感情の調和をはかりながら心に響くコミュニケーションをしなければなりません。また何を言ったかよりも誰が言ったかの方が重要視されるのは上記のことと似ています。誰が言ったかが重要視されるかは、その人のパフォーマンスよりも、私たちにどのように関わってくれるのか、人に対して愛情があるのか、私たちを一人の人間として大切にしてくれるのかどうか、といった人間性を観ているからです。だから信頼を得るようなそれまでの言行一致、人間としての一貫性(例えば相手によって態度を変えない、とか)の蓄積(信用という信頼の土台)がみられるのです。【2】で申し上げたマトリクスの②において日々のメンバーとのかかわり方がものを言うのです。

【4】組織全ての成果に自身が最高の責任を負う覚悟があること

4つ目です。まず、成果に責任をおうと書きましたが、「成果」とは何でしょうか。私自身、これまで6社で勤めてきました。業界業種もそれぞれですが、実は上げるべき成果の領域は共通します。ここでもドラッカーを参考にしますが、『経営者の条件』の中で次のように述べています。

「なすべき貢献には、いくつかの種類がある。あらゆる組織が三つの領域における成果を必要とする。すなわち、直接の成果、価値への取り組み、人材の育成である。これらすべてにおいて成果をあげなければ、組織は腐りやがて死ぬ。したがって、この三つの領域における貢献をあらゆる仕事に組み込んでおかなければならない。もちろんそれぞれの重要度は組織によって、さらには一人ひとりの人によって大きく異なる。」

出典: P.F.ドラッカー『経営者の条件』

直接の成果、価値への取り組み、人材の育成、この3つの領域がリーダーが最高の責任を負うべき成果です。私の頭の中には常に【2】でお示ししたマトリクスがあります。この3つの成果はマトリクスで言うところの①直接の成果であり、③価値への取り組み(①の深化にも貢献)であり、②④人材の育成となります。私自身もそうでしたが、現在のリーダーは殆どが個人でコミットする目標数字を持っていたりします。プレイングマネジャーと言われますが、これまでの4つの要件に自らを満たし、世の中にプレイングリーダーが増えることを望みます。そうすれば自ずと人と仕事が育ち、リーダーはより一層中長期に取り組むべき戦略課題に注力できるようになると思っています。成果を自らが生み出すものではなく、「誰かがやってくれる」とか「今回の目標未達は自分のせいではない(会社・上司・外部環境のせい、など)」と思いたくなる人もおられるでしょう。気持ちは分かります。でもそれでは何も成し得ません。他者に依存して生きることは、自分で自分の人生を決めていない、常に何かの影響に右往左往して生きることと同じです。それでは「この山の頂にみんなで登ろう」といっても、メンバーを山の頂に導き登らすことは出来ません。成果への責任を最大限に引き受ける。これが4つ目の要件なのは、リーダーは常に羅針盤を持っていなければならないからです。

また、リーダーを志している方に申し上げたいのは、【2】のマトリクスで示した目の前の①の仕事だけが成果ではないということを意識して頂きたいということです。今の仕事を深化させながら、未来を創る探索の仕事を忘れない(深化と探索については「両利きの経営」という経営理論を検索下さい)。それがリーダーの使命なのです。これは言うは易し、です。実際は大変です。泥にまみれることもあるでしょう。あることないことも言われます。しかし、みんな弱い、人間は悲しいほど弱い。だからこそ誰もやらないことをやってくれる、明るい未来を示してくれる人が必要なのです。Amazonのように全社員がリーダー、というのは本当に理想的ですが、やる気のない社員が70%、周囲に不満をまき散らしている社員が24%、仕事に情熱をもって取り組んでいる人が6%というギャラップ社の調査が2017年に日本経済新聞で紹介されました。これは結構実態に近いと感じています。誰かが火種をもって仕事に、未来に情熱を注がないと、ドラッカーの言う通り「組織は腐り、やがて死ぬ」のです。そんな冷めた、希望のない組織や社会を次世代に聴き継がないために。いまリーダーを志すあなたに出来ることは何か、磨くべき能力は何か。本稿が、いまいちど社会の公器としての経営組織として“次世代リーダーとその育成”に求められるマインドセット(考え方や意識)を見つめなおすきっかけになれば望外の喜びです。

熊田 潤一