(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2021」掲載記事)

今年度も、多くのお客様と対話してきました。向き合うべき葛藤に向き合い、決断し、その時に語られる思いを聴いてきました。その決断の積み重ねが、確かに社会の貢献につながるのだという志に勇気をいただいています。そうしたお話を聴くことが、わたしのコンサルタントとしての糧になっています。これは、単にインプットを得るということではありません。お客様のお困りごとの本質は何か、葛藤を生んでいるのは何か、それを寄り添って知ろうとします。相手の立場で、積極的、能動的に想像してみるのです。いわゆる「共感」とはそのような行為のことだとわたしは考えています。そして、解決策を一緒に考えます。ただし、それは仮説にすぎません。お客様との実践を通じて検証していきます。この共感に基づいた仮説検証のサイクルを「お客様から学ぶ」とわたしは、表現しています。

この文集では、お客様が語る思いを振返りながら、お客様から学んだことを還元していきたいと思います。

事例1:創業者からバトンタッチを受けたK社長との伴走

創業者の「思い」をどう引き継いでいくか、これは大きなテーマだと感じています。良くも悪くもその社長の会社になってしまっていて、「わたし達の会社」になっていないことがその難しさを生んでいるように思います。たとえ、幹部だとしても、一社員としてオーナーシップを持つのは難しいところがあります。

わたしのお客様の一人であるK社長は、今年度に入って、社長になりました。中途で入社されて、18年近くこの会社で働いてきました。営業部隊をまとめてきた大番頭です。先代の社長は、50を過ぎてこの会社を立ち上げ、とある分野でシェア日本一になりました。勉強熱心で、行動力もあるやり手です。しかし、年齢のこともあり、いよいよ次の世代にバトンタッチしたいと考えたのでした。お声かけいただき、色々お話した結果、K社長とともに経営理念をアップデートしていくことを依頼されました。月2回ほど1対1での対話を繰り返しながら検討していきました。

■「あなたが社長の座を譲る時には、どんな社長になっていたいですか」

最初のセッションで、K社長に「あなたが社長の座を譲る時にはどんな社長になっていたいですか」と問いました。答えは「大きな決断を下せる人間になっていたい」でした。これだけ読むと覚悟が決まっているように見えますが、「なりたい」というより「ならなきゃいけないんですよね…」という感じでした。今までは、決断をするのは(先代の)社長であって、自分ではなかったという現実が重くのしかかってきているようでした。

半年ほどして、同じ質問をしてみました。すると「的確な、思い切った決断ができる責任者になっていたい」とお答えになりました。最初は漠然と「大きな決断」と言っていたのが、「的確な、思い切った決断」に変わりました。そして、自分のことを「責任者」と表現しています。この回答を聞いて、「覚悟が決まったんだな」と感じました。これは、半年かけて、会社のあるべき姿や自身が大切にしている仕事への思いを語ってきたのが大きいと思います。それによって、自分の中にある仕事や会社への思いと深く向き合うことができたのです。また、これまで以上に経営課題について、判断を求められる場面が増えていました。コロナショックもあり、売上もあり得ないレベルで減少しました。新社長として焦りや不安もあります。それでも「こんな時だからこそ、うちの会社が今やるべきことを何か」を幹部と共に考え、前に進んできました。結果として、今まで進まなかった、ある業務の画期的な改善が進みました。自社が何をすべきか考え、いくつもの小さな決断を下すなかで、K社長の覚悟が育ったのだと思います。

■「どのような場面で経営理念を語りたいですか」

K社長と伴走してきたわたしが意識していたのは、経営理念をどのような場面で語りたいかを考えていただくことでした。経営理念は様々に使われます。ホームページに載っていたり、会議室に飾られていたり、毎朝社員が唱和していたり。普段使いとしてはそうでしょう。ただ、本当の価値が問われるのはどんな時でしょうか。今回のコロナショックのような有事に遭遇した時、社内でも意見が割れるような時、様々にステークホルダーがいる中で利益が相反する時など、経営者として決断を迫られる時ではないかと思います。その時、拠り所になるのは何でしょうか。現状分析や過去の類似の状況での実績、他社の動向、リスクを想定したシミュレーションなど的確な判断材料が必要です。ただ、そこにある正解は一つとは限りません。正解がないケースもあります。そんな時、今までなら「で、どうします?」と社長に聞けば良かった。これからは、「で、どうします?」と聞かれる立場になるわけです。その決断をする時に拠り所とすべきなのが経営理念です。

経営理念は、社員の行動につながって初めて価値を持ちます。だから伝え方、伝わり方が大切です。ポイントは、それを語るべき「ここぞの場面」を意識することです。ここぞという場面でブレてしまっては、社員はシラケるばかりです。例えば、理念の中で「お客様第一」と言っておきながら、「売上第一」のような決断をしたらどうなるでしょうか。こうした一つひとつの決断の積み重ねが風土を作り、その会社らしさを作っていきます。社員みんなが、納得して行動に移せるよう、語る場面を意識しながら、自分の言葉で紡ぎあげていくことが大切なのです。

K社長の場合は、「部下にもよく言うんですけどね…」と部下に仕事や会社のあり方を語る場面をイメージされているときが一番イキイキとしています。K社長の情に厚い人柄が現れています。恐らくそういう側面があるから、「決断できる人間になりたい」とおっしゃったのだと思います。時にはクールに決断しなくてはならない、と。ただ、わたしは、この方の良さがそれでは生きないだろうなと思いました。クールな判断ではなく、K社長だけが持つ思いをもとに決断し、伝え、そのことがみんなの会社を作っていくのです。

書きあがった経営理念は、この会社の事業の核となる大切な行動とつながるものになりました。それはまた、K社長が自らと向き合ったからこそ表現できたものです。社長自身も目指すものとしてことあるごとに発信し、社員にも浸透しつつあります。

事例2:創業400年のロマンを語り継ぐ親子の対話

こちらも事業承継がテーマです。承継にはさまざまな側面があります。銀行の話や得意先の話、社員や設備などリソースの話、収益状況などなど。会社を運営していくための情報です。これらは、いうなれば、「そろばん」の世界。このそろばんに対して、「ロマン」というのがあります。ロマンもやはり、引き継いでいきたいものです。今回のご支援では、このロマンを現社長と次期社長の親子で考えることを目的にしています。

■ロマンのある長期構想のための「意味づけ」

この会社は、とある伝統食材の会社です。400年近く続いています。息子さんは、某大手のメディア系の会社に勤めています。親子とは言え、バックグラウンドは違います。だから、使う言葉も違います。息子さんの方はカタカナもだいぶ入ります。でも、二人とも自分の言葉で、自分のことや今の仕事のこと、これからの会社のことを語ってくださいました。言葉を生み出しながら自分と向き合う、その滔々と話す姿勢が2人ともよく似ています。

そんな姿勢を見ていて、「意味づけ」が巧みだなと思いました。言葉を話すわたしたちは、意識・無意識問わず、自分の周りで起こっていることや経験していることについて意味づけを行っています。誰かに何かを伝えようとするときにそれが必要だからです。つまり、対話をすることで自分なりの意味づけを見つける事ができます。言い換えると、自分と向き合い内省する習慣がこの二人にはあるのだということです。これは、自分の人生や会社の長期構想を考える上で大切な習慣です。

2人がどんな意味づけを行っていったのか、対話を振返っているうちに「時間軸」「自他軸」「感情軸」の3つの軸での意味づけがあることに気づきました。

長期構想なので「時間軸」があります。「過去」「現在」「未来」ですね。成り行きの未来ではなく、ありたい未来は何なのか、これを語ることでビジョンが表れます。

ここでさらに、自社は、何者なのか、他社との違いや社会の中でどんな貢献ができるかを考えます。これを「自他軸」としています。これを語ることで自社の存在意義、つまりミッションが表れます。

こうした話をしていると、ワクワクしてきます。つまり「感情軸」です。これによって、経営者の意志が表れ、長期構想として紡がれていきます。

■「時間軸」で語り、意味づけると「ビジョン」が見えてくる

時間軸とは「過去」「現在」「未来」の出来事についての語りです。今回の対話の中では、まずお互いの仕事観を知ろうということで、今の仕事について息子さんに聞きました。息子さんは、とあるメディア系の企業にお勤めです。過去から現在に至るまでの実に興味深いストーリーを滔々と語ってくださいました。今の仕事を語る上で入社時からどんなことをしてきたのか、それが自分にどんな影響をあたえてきたのか、ターニングポイントとなったのは何だったのかをお聴きしました。

会社の経営計画を検討する際に「先のことは描けない」という言葉によく遭遇します。わたしもパッと描ける方ではありません。ただ、過去を振り返り、現在を意味づけることはできます。そこで「この現在をそのまま続けていくとどうなるか」つまり「なりゆき」を考えるようにします。「10年たっても○○のままか…。それは嫌だな。じゃあ、10年後、どうありたいのだろうか、どうだったら自分らしいのだろう、自社らしいのだろう」と考えていくわけです。過去を語り、現在を意味づけ、未来の成り行きを起点として、未来のビジョンを描いていく、これが「時間軸」で語ることの意味です。

その時に「じゃあ、世の中どう変わっていくのだろう」ということを考えます。10年前の世の中はどうだったのか、今の世の中はどうなのか、では、10年後の世の中にはどんな変化が予想されるのか…ということを考えていきます。経営計画を考える上ではこうした「外部環境」を分析することも必要になります。いわば、「外」を考えることで自分を見つめるわけです。

■「自他軸」で語り、意味づけると「ミッション」が見えてくる

自分の仕事の目的は何か、と問うとパッとは出てこないこともあります。「お客様の役に立つことです」とか「社会に貢献することです」という言葉は出てきます。でも、これだと自分や自社が何者なのかがよく分かりません。そこで、自を取り巻く環境に目をむけます。わたしたちは、世の中の何に貢献しているのか、わたしたちのお客様は誰なのか、競合と比べて、負けたくない強みは何なのかを考えるようにします。この時、ただ情報を集めるだけでは不十分です。集めた情報が、自社にとってどのような意味を持つのか、他社とは何が違うのか、こうした「自他」の軸で考えると自身の存在意義、つまりミッションが見えてきます。

■自社の商品・サービスを通じてミッションを遂行する

この会社は、社歴が400年になろうとしています。現社長は、自社が世の中の何に役に立っているのかを滔々と語ってくれました。

うちの商品は、「生きた」食べ物。しかし、現在のわたし達の口に入る物の多くは「生きていない」。生きていないということは、長持ちもするし、運びやすいし、お店に効率よくならべやすいし…と良い側面もある。でも、それによって失われたものもある。この失われたものをお届けするのが、わたしたちの使命である

ロマンを感じますよね。このロマンを聞いて、息子さんも滔々と語ります。

今のミレニアル世代なんかもエシカルな消費ということに目を向けている。このコロナ禍もそうだけど、長いトレンドで見ると、やはり健康やエコの意識って高まっている。うちの商品もそうだけど、他にもそこを狙った売り方をしている伝統食材はある。それに、大量消費、つまり、マスの流通ばかりではない。ECやD2Cというチャネルもある。日本ではまだまだだけど、海外ではずいぶん進んでいる。あのペプシコーラでさえ、その流れに危機感を抱いている

とやはり滔々と応じてくれました。今の会社で先進的なマーケティングに取組んでいるだけのことはあり、外部環境の分析は説得力がありました。それは、社長が語ったロマンに触発されながら出てきたものです。こうして時間軸の語りに、外部環境が折り重なり、自社がなすべきことが紡がれていきました。互いが、親子でありながら異なるバックグラウンドを持っていることもうまく作用しています。

■「感情軸」で語り、意味づけると「意志」が見えてくる

現社長と次期社長の親子の対話の目的は、会社の長期構想を描いていくことです。息子さんは、「キャリアの中で、10年後の自分がどうありたいとかは考えてこなかったし、できない。いま、自分が何にエキサイトできるのか、それを追いかけてきた」ということをおっしゃっていました。とはいえ、その積み重ねを語ることで、今の自分の仕事の意味づけを行い、これから先の見通しを持つことができています。また、社長が語った自社の存在意義、ミッションに「エキサイト」し、先々の戦略アイディアを話してくれました。対話を振返ってみると、お互い違うビジネス人生を歩んできていますが、新しい価値を生み出していくことの楽しさを見出している点が共通点です。二人ともそれを原動力にして、一歩一歩進んできたのでしょう。

長期構想やビジョンというと、高邁な哲学があたかも最初からあったかのように語られることがあります。しかし、本当にそれが最初からあるとは限りません。多くの経営者やビジネスパーソンの話を直接聴いたり、成功者の本を読んだりしていると、「これがわが社のやることだ」と気づいたエピソードが出てきます。ある意味、後知恵なのかもしれません。ただ、その人の中にはあったのだと思います。それが仕事を通じて育ち、語ることで顕在化してくるのです。

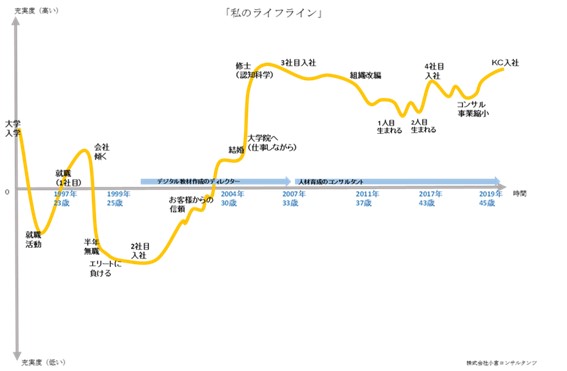

時々、経営計画を検討するプロジェクトにおいて、「ライフラインチャート」というワークをやっていただくことがあります。「ライフラインチャート」は、これまでの人生の流れを1本の曲線で表現したものです。時系列でキャリアを振返り、充実度の山谷に着目することで、自分のターニングポイントを発見することができます。ここでいう充実度はまさに「感情軸」です。何によって自分の気持ちが落ち込み、何によって上がるのかを振返ります。

気持ちは落ち込むこともあれば、あがることもあります。自分の外で起こることに反応して、感情が沸き起こるわけです。このとき感情に流されていては、前には進めません。特に悲観の場合はそうでしょう。人間は感情の生き物ですが、一方で言葉を持ち「意志」を持っています。恐らくこうした意志を持っているのは人間だけだろうと思います。そして、この意志を顕在化し、明文化しておくことが大切です。なぜなら、わたし達は外で起こることに反応してしまうから。そして、時々忘れてしまうから。だから、常に立ち返る場としての経営理念やビジョン、長期構想が必要なのです。

事業承継は、会社にとっての節目です。その節の積み重ねが会社をつくってきているのです。これは、事業承継に限りません。毎年策定する経営計画においても同様です。単純にビジネスを継続していくための情報を引き継ぐだけでは節目になりません。自社が何によって新しい価値を社会にとどけるのか、そうしたロマンを紡いでいく対話を大切にしていきたいです。

事例3:葛藤に向きあい、語り合うことが組織能力を高める

お客様の会社へ向かう車中のラジオから「意識の差が結果の差、目標あって結果あり」という言葉が流れてきました。2016年リオ・オリンピックで金メダルを獲得したレスリング女子48Kg級、登坂絵莉選手の言葉です。小学校の卒業文集に書いた言葉として紹介されていました。登坂選手は、レスリング経験者の父親の勧めでレスリングを始めました。その父親から「願い事を達成するには、常にそのことを意識していないとできない」とアドバイスされたそうです。そのアドバイスから「意識の差が結果の差、目標あって結果あり」という言葉になったとのことです。

この日は、お客様先で経営計画発表会が行われる日でした。全社員が食堂に集まって、社長、リーダーが、今期の方針や目標を発表します。1年のスタートを切るのにふさわしい言葉に出会ったと思いながらお客様先に到着しました。

■行動に表れた意識の変化をフィードバックする

経営計画発表会では、工場長の決意表明がとても感動的でした。感動したのは、内容以上にそのスタンスです。自分の決意を話すのではなく、工場のメンバーに期待を投げかけていました。全社員の前に立ち、緊張しながらもはっきりと、「みんなは、変わってきている。今までみたいにぼーっと座っているだけ、時間が来たらさっさと帰る、ということがなくなった。だから、必ず変われる、自信を持ってそう言える」と語っていました。飾らない、素朴で、そして力強い言葉でした。

この日、工場長が目標として発表したのは「一流の工場になる」というものです。「今の工場は、『コウバ』だ。一流の『コウジョウ』を目ざそう」社長からは、常々こうしたハッパをかけられていました。およそ、半年ほど前に工場長に話を聞いた時には、「ダメだと言われるが、そうなんだろうと思う。でも、他所のことを知らないので、何を目指せば良いのか分からない」と言っていました。正確に言えば、「知ろうとしてこなかった」のです。その背景にあるのは、前任の工場長のスタイルです。社員の方々に話を聴いていると、「とにかく目の前のことをやれ、余計なことは考えるな」というマネジメントだったようです。今の工場長は、そのあり方を変えよう、みんなで考えられるようにしようとしてきました。そして、自らも社長のコネクションを利用して、他社の工場へ見学に行くなど、率先して行動してきました。そういう積み重ねがあって、自らも変われるという手ごたえを得てきているのでしょう。

工場長が言ったのは、みんなの意識が変わってきている、そして、それは必ず結果に表れる、ということです。意識は目に見えないものだけど、態度や行動に表れ、その積み重ねが結果に表れます。とはいえ、やっぱり意識は目に見えないわけですから「意識を高めろ」と言われても無理があります。工場長が素晴らしかったのは、みんなが変わってきた具体的な行動をあげて、期待のこもったフィードバックをしたことです。

登坂選手の言葉では、意識に加えて「目標」という言葉も出てきます。漠然と練習をこなしていたのでは、結果は出ないということです。これは、仕事でも同じです。漠然と目の前のことをやって、「やれやれ1日やっと終わった」では、何も進歩しません。明日も明後日も、ずっと、ただ同じことをやるだけとなります。

同社の経営計画発表会では、最後に各部署のリーダーが、半紙に墨書で決意の言葉を書き、発表します。工場長が掲げたのは「一歩、一歩」でした。まさに「意識の差が結果の差、目標あって結果あり」という1年になるのではないか、そう思いながら拍手を送りました。

■社員を指示待ちにしてしまっているのは社長自身

発表された経営計画書ですが、今年から、この工場長の他、各部の幹部が計画を作り、それを統合していくような進め方をしてきました。昨年までは、社長が幹部に話を聞きながら、一人で書きあげるというスタイルでした。社長は「今年の方が大変」と言っていました。何が大変なのかお聞きすると、みんなで作ると社長自身の考えを見直したり、相手にフィードバックしたりするので、時間がかかっているとのことです。そしてこの方が素晴らしいのは、そこから素直に反省するところです。「去年までは、自分の思いをただ書いていただけだったことに気づいた」とおっしゃったのでした。

実は、同社を訪問していて気になっていたことがあったのです。毎月社長から経営の状況が全社員に伝えられます。30分程度の集会のような形式です。みなさん真面目に聴きます。しかしながら、その話を受けて、どのようにアクションするかが曖昧なままなのです。折に触れ、経営計画に立ち返り、目指すべきところが語られますが、一人ひとりに何が期待されるのか、どういうアクションが貢献として求められるのかを話しあう場がないように思いました。こういう時、アクションしない状況だけを見がちです。結果、「ウチの社員は指示待ちだ」という風に捉えてしまいます。しかし、実際には、アクションに移す仕組みがないのです。また、「これではダメだ」と社員も感じていることがあるのにモヤモヤしたままで終わってしまっているのです。そして、目の前の仕事に戻っていきます。これでは何も改善しません。

■「合宿」を通じて組織能力を高める

そうした課題感もあり、経営計画の大詰めでは、全社員を集めての「合宿」を行いました。新しい期に向けて、構想してきた経営計画をもとに部署や個人の目標設定を行い、方針を自分事化していくのが狙いです。こうした場では、普段見えてない葛藤が表れてきます。例えば、「品質」という言葉一つとっても、それぞれが違った捉え方をしていることがあります。工場の人たちからすると「商品に不良がないこと」を品質と言っています。一方で、営業側から見ると「お客様からクレームがないこと」などが出てきます。もう少し深掘りしてみると、「(営業から)無理な発注が入ることがある」とか「(工場が)納期をもっと短縮すれば良い」といった話が出てきます。これは、日常の仕事の場面では、取り組むべき課題として顕在化しません。視点が内向きだからです。自分たちの都合だけで各部が判断しています。結果として、お客様からの要望に答えられないままになります。

問題は、悪気があってそうなっているわけではないことです。同社に限らず、お客様の会社でミーティングの場に参加していて感じるのは、波風を立てない力学です。これでは、本当の合意にはなりません。向き合うべき葛藤に向き合い、「これを変えていきたい」と自ら思わない限り、わたし達は行動しないし、変わることができません。

本来、物事を進めるのに、矛盾や葛藤はつきものです。この葛藤を解消していくから成果や成長につながります。そして、この葛藤が、一人の中で起きているのではなくて、複数の人の間で起こるのが組織です。その意味では、この葛藤はあるべきものであり、組織として「利用していくもの」という考えを持つことが大切です。そうした場として「合宿」を行います。工場長が自らに向き合い、変わろうとみんなに働きかけることができたのは、こうした場の効果も大きかったのだと思います。

合宿の成果は、新しい戦略が描かれることだけではありません。成長し続けるための組織能力が得られることです。振返って、謙虚に反省し、何を変えればお客様に喜んでいただけるのか、そうした対話を積み上げることで成長の弾み車が生み出されて行きます。

■最後に ~人は潜在的に互いを賢くしあう能力を持っている

2030年の経営コンサルタントに求められることは何か、そんなことを時々考えます。

より踏み込むと、「経営者がコンサルタントを一人だけ選べと言われたときに、選ばれるコンサルタント」であるためにこれからの10年で何が必要かということです。

100年に一度のショックが10年おきに起こる時代です。何が起こるのか分かりません。一方、それを乗り越えるためのテクノロジーも進化しています。情報処理の速度とボリュームが幾何級数的に高まっています。とるべき戦略オプションは、人間がやる以上に精度の高い最適解が示されるようになるでしょう。しかもブラックボックス化されていきます。

ユヴァル・ノア・ハラリ(2019)[1]は、その著書の中でこう述べています。

テクノロジー自体は悪いものではない。もしあなたが、自分の人生に何を望むかを知っていれば、テクノロジーはそれを達成するのを助けてくれる。だが、人生で何をしたいのかわかっていなければ、代わりにテクノロジーがいとも簡単にあなたの目的を決め、あなたの人生を支配することだろう。

この「あなた」は「あなたの会社」と読むこともできます。AIが示す選択肢は、最適なのかもしれません。でも、そこにその「会社らしさ」はありません。その会社が、何によって社会に貢献すべきなのか分かっているかどうかで、大きな差がついていくのだと思います。

わたし達は、ロボットではないし、AIでもありません。感情と意志を持った、自ら学び、進歩することに喜びを見出す人間なのです。戦略と呼ばれるものがあふれる中、何を解決するのが我が社にとって大切なのか、その存在意義に向き合うことが大切です。

そう考えると、わたし達コンサルタントに求められるのは、進むべき方向をお客様が見つけ、向き合い、見失わないようにしていくことだと思います。そのための対話の場づくりをしていくことで、わたしも皆様と共に学び、進化し続けたいと思います。

馬場 秀樹