(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2021」掲載記事)

Ⅰ.はじめに

1.中堅・中小企業の従業員の『ビジネス基礎力』はどうすれば上がるのか?

経営コンサルタントとして、これまで1000社以上の企業に訪問してきましたが、このテーマは、私自身の大きな命題です。この命題に対してこの5年、ある仮説を立てて実践と検証を行ってきました。そこから現時点で見えてきたことについてお伝えできればと思っています。

はじめにもう少しだけ今回のテーマを取り上げたのかという理由についてお話していきます。

中堅・中小企業の支援を行ってきた中で感じていることは、「社員教育を依頼されるケースが多い」ということでした。なぜ、そういった依頼が多いのかを考えてみると、従業員の方々に次のような特徴があるからではないかと考えています。

・自分の目の前の仕事のこと以外への関心が薄い。

・理解する力、整理する力、深掘る力、柔軟に動く力が弱い。

・仕事に発展性がない。同じことの繰り返しになっている。

・学習する癖・習慣がついていない(本読まない、新聞読まない社員が多い)。

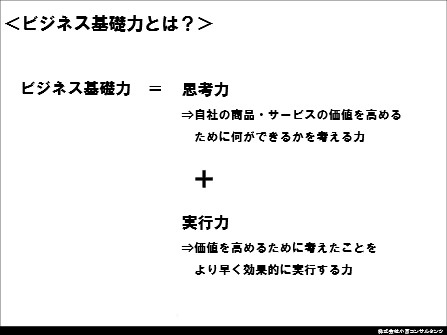

いわゆるこれは、「思考力と実行力=ビジネス基礎力」が弱いという事実ではないかと思ったのです。その事実を解決しないと中堅・中小企業は、いつまでたっても強い組織にはならないと考えました。私が見てきた中でうまくいっている中堅・中小企業の実態は、社長や少数の幹部のパワーやリーダーシップで引っ張っているのが現状。今後は、環境変化の勢いが増すことは確実で、その中で生き残っていく・成長していくことの難易度は益々上がっていくと考えます。また、事業継承をして先代と同じようなやり方でうまくいくかというとその保証もありません。

そこで私の中に浮上してきた疑問と命題が今回のテーマでもある・・・「どうすれば、中堅・中小企業の従業員のビジネス基礎力を上げられるのか?」だったのです。それが6年前のことです。

Ⅱ. 基礎力が上がる仕組みとは?

1.環境整備をすると基礎力は高まるのか?

そこから、どのようなことを考えたのか、というお話をここからしていきます。そこで、小宮の話を思い出してもらいたいのです。基礎力を上げるためには、何をやったほうがいいと言っていたでしょうか。そう、「環境整備」をやると基礎力が上がると言っていましたよね。整理・整頓・清掃などを行い、お客さまのための最適な環境をつくるために考え、行動する取り組み。その取り組みの事例として、よく取り上げられるのが傳来工房さんです。もうひとつ小宮が基礎力を上げる取り組みとして言っているものがあります。それは何か。そう、「お客さま実践計画表」です。毎月、お客さまのために何を行うのかについて目標を立て、行動し、振り返る神奈川ナブコさんの取り組みです。

私も両者の従業員の方にお会いしたことがありますが、たしかに基礎力の高い従業員の方が多いと感じます。ここで私が考えたのは、「同じ取り組みをすれば、他の会社も同じように基礎力が上がるのだろうか?」ということでした。結果は残念ながら、そうとも言い切れません。なぜかというと、同じ取り組みを行っている企業を目にすることがありますが、基礎力が上がっているかというそうとも言い切れないのが実情です。環境整備やお客さま実践計画表を続けているのに、なかなか従業員の基礎力が高まらないと感じている経営者の方も多いのではないでしょうか。

では、なぜ傳来工房さんや神奈川ナブコさんの従業員の基礎力は上がっているのでしょうか?

2.なぜ傳来工房さんや神奈川ナブコさんの従業員の基礎力は上がっているのか?

両社に言えることは、そのことを行うことを会社の方針として徹底しているということだと考えています。言い換えれば、「社長の熱意」の面が大きいと考えています。

~神奈川ナブコさんの場合~

従業員が記入した行動結果について、原社長が熱いコメント・アドバイスを手書きで約150名の全従業員分を毎月記入しています。これは、なかなかできることではありません。従業員の方々にお話を聞く機会がありましたが、やはりこのコメントの力が大きいとおっしゃっていました。そのコメントが刺激となり、行動や思考を高める効果があるということでした。

~傳来工房さんの場合~

社長視察という日があり、その日までに掲げた目標をチーム一丸となって環境整備を行います。社長視察の際は、橋本社長が厳しい目で指摘をし、さらなる改善を促すということを行っています。生産する時間を減らしてでも環境整備に費やす時間を確保しているという意味で、会社がこの活動をどれだけ重要視しているかがわかります。

ここで言いたいことは、「だからポイントは社長の熱意なんです」ということではありません。もちろん、これはとても重要なことなのですが、難易度はなかなか高いものになります。そこで、次に私が考えたことは「社長の熱意がなければ、他の中堅・中小企業は、従業員の基礎力を上げることはできないのだろうか?」、「基礎力を上げるポイントは、他にはないのだろうか?」ということでした。

3.目標サイクルのらせんループ

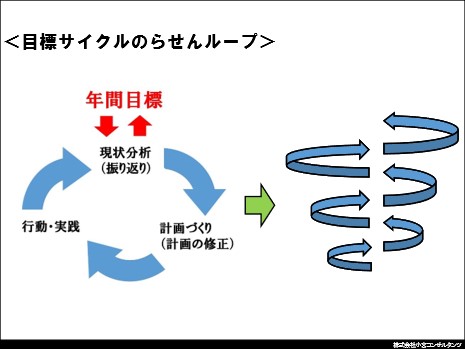

そこで注目したのが、神奈川ナブコさんのお客さま実践計画表の取り組みと傳来工房さんの環境整備の取り組みに共通点がないかということでした。そこから見えてきたことがありました。それは、共通して「あるサイクル」を回し続けているということに気づきました。それは・・・「目標を立てる」⇒「計画する」⇒「実行する」⇒「振り返る」⇒「次の目標を立てる」というサイクルを回しているということでした。

・目標を立てるときに、どんな目標にすればよいかを考える=思考力が上がる

・計画を立てる・修正するときに、何が必要か、どう段取るか考える=思考力が上がる

・実行することで経験値が上がる=実行力が高まる

・さらに実行してから振り返り、次の一手を考える=思考力が上がる

そこで私は、「このサイクルをらせん的にループさせていくこと=基礎力を上げることにつながるのではないか」という仮説を立てたのです。言い換えれば、年間でも、四半期でも、月間でも良いので、従業員の方々に業務上の目標を立ててもらい、それを追い続けるサイクルを行うことで、基礎力を上げる効果が期待できるのではないかということです。

4.「正しい考え方」=「成果を上げるための考え方」の存在

しかしこれは、環境整備やお客さま実践計画表を行っている他の企業も程度の差はあれ、このサイクルを回しています。「ではなぜ、基礎力が高まらないのか?」これが次に考えたことでした。

そこで、次の仮説を考えました。それは、「このサイクルを回すためには、『正しい考え方』を持つ必要があるのではないか?」ということでした。『正しい考え方』とは、皆さんも良くご存知の通り、小宮が良く言っている成功するための人生の原理原則のことです。言い換えれば、「成果を上げるための考え方」と捉えることができると思います。

ここで何が言いたいのかというと、このサイクルを回してもなかなか基礎力が上がらない理由は、その企業の従業員の方々が、『①成果という観点がない、もしくは薄い』、『②成果を上げるための考え方を知らない、もしくは勉強していない』ということではないかと考えました。

環境整備にしろ、お客さま実践計画表にしろ、「いかに良い成果を上げるか」ということは、大事なポイントであると考えます。環境整備であれば、環境を整えることで便利になったり効率が上がったりすることは成果と捉えることができます。お客さま実践計画表であれば、お客さまや社内からの感謝の言葉が成果と捉えることができます。そういった意味で、成果に焦点を充てて実行ができているかという面に着目をしてみたのです。

また、環境整備やお客さま実践計画表を実施している企業を見ていると、「ただ実行しているだけ」になってしまっている状況を見ることがあります。そこで感じるのが、「成果を上げるための考え方を知らない」ということ。さらに言えば、「実践を通して教えられていない」という状況があると感じています。だから、なかなか成果が上がらない。成果が上がらないのであれば、やっている従業員としても感触、実感がわかず、行動が促進されない。なかなか目標サイクルのらせんループが好転しないという状況になっていることがわかってきました。

ここまでの話をまとめると・・・

●傳来工房さん・神奈川ナブコさんの取り組みに共通しているのは、

「目標を立てる」⇒「計画する」⇒「実行する」⇒「振り返る」⇒「次の目標を立てる」というサイクルを回していること。

=『目標サイクルのらせんループ』の存在

●一方、このサイクルをただ回すのではなく、「成果」に焦点を充てて取り組むことが必要。

=『成果を上げるための正しい考え方』の存在

基礎力を上げるためには、『目標サイクルのらせんループ』を仕組み化し、それをまわすために『成果を上げるための正しい考え方』を身につけてもらう必要があるということが、私が考えた仮説です。

Ⅲ. 基礎力を上げるために必要な『成果を上げるための正しい考え方』とは?

次に私が考えたことは、「『成果を上げるための正しい考え方』として、どのような考え方を強化していく必要があるのか?」、「しかも、それを従業員の方々が理解しやすく、行動しやすくするためには、どう整理すれば良いか?」ということでした。

熟慮を重ね、整理した結果、次の「7つの考え方」が必要ではないかと考えました。

1.「 責任 」・・・コントロールできる立場を自分自身で選択しているか?

2.「 ビジョンを描く 」・・・正しい目的を持っているか?

3.「 コミットメント 」・・・目標があるか?計画があるか?

4.「 素直に肯定的に自分を表現する 」・・・自分を信じているか?

5.「 冒険 」・・・目標に向けて、いち早く行動しているか?

6.「 反省 」・・・次の一手を考えられているか?

7.「 パートナーシップ 」・・・①~⑥の考え方で常にお互いが関われているか?

これらの考え方は、小宮が日々、皆さんにお伝えしている正しい考え方をベースにしています。振り返りがしやすいように、問いかけ形式にしています。また、従業員の方が、行動できているかどうか判断しやすいように、それぞれの考え方に対して、A・Bの選択肢をつくりました(7つの選択)。Aの選択肢が正しい考え方なのですが、目標サイクルのらせんループをまわしていく際に、Bの選択肢を取っていることが多く、基礎力が上がらない原因になっているのではないかと考え、この選択肢をつくりました。ひとつひとつの考え方の意味合いと選択肢については、この後、説明をしていきたいと思います。

1.『責任』の考え方

『 責任 』・・・コントロールできる立場を自分自身で選択しているか?

自分でコントロールできない事に悩まない。

A.【責任】 思考:どうすればできるか、いま・ここ・自分

状態:客観的、主体的、積極的=自分が源=与える人

B.【被害者】 思考:言い訳、人のせいにする、自分を責めるなど

状態:感情的、受動的、消極的=他人が源=奪う人

この『責任』という考え方は、7つの考え方の中で、最も重要なものだと考えています。『責任』という考え方について、お話していきます。自身が不利な状況になった時、例えば、仕事でミスをしたり、うまくいかなかったり、怒られたりすると、言い訳したり、人のせいにしたり、自分を責めたりと、ネガティブな反応をすることが多いと思います。この状態のことを私は「被害者のゲーム」と呼んでいます。しかし、この反応の状態だと、仕事で成果を生むことは難しいですよね。だから、この反応に気づき、切り換えるという必要があります。ここで実は、大きな問題があります。それは、人間はこの「被害者のゲーム」を意識をせずに、無意識の中で行ってしまうという傾向があります。脳が反射的に始めてしまう考え方なのです。これは脳の特性(癖)で、心理学の専門用語で「自己奉仕バイアス」と呼んでいます。簡単に言うと、自分を守るように癖づけられているということです。言い換えれば、自分都合で考えてしまう脳の特性です。成果を上げるという観点では、とてもやっかいな脳の特徴です。一方で、訓練をすると、「被害者のゲーム」に気づくことができるようになります。

気づいたら、次のステップ、切り替えです。何に切り替えるかというと、「責任の立場」に切り替えます。「責任の立場」というのは、「まわりで起こっていることは自分が引き起こしたことだ」と捉える考え方のこと。一倉定さんのお話で「電信柱が高いのも、郵便ポストが赤いもの社長の責任だと思え」というものがあり、従業員の方にそこまでは求めませんが、意味合いは同じです。人のせい、まわりのせいにしていては、成果は上がらない。自分を変えるという考え方・捉え方ができるかということです。

では、どうすれば、そう捉えられるようになるか。そこにはコツが2つあります。ひとつは、「変えられないもの」に集中するのではなく、「変えられるもの」に集中すること。他人や過去は変えられませんが、自分や現在・未来は変えることができます。小宮はここについて、「今・ここ・自分」というキーワードを挙げていますね。もうひとつが、「できない理由」に集中するのではなく、「どうすればできるか」に集中すること。これは、昨今のコロナ禍においての考え方の中でも小宮がよく話をしているカーネルサンダースさんの「できることはすべてやれ。最善を尽くせ」に通じるものになります。

目標サイクルのらせんループを回しているときに、必ず被害者のゲームになることがあります。そこに気づかない限り、成果は出ない。これが責任という考え方になります。

2.『ビジョンを描く』の考え方

『 ビジョンを描く 』・・・正しい目的を持っているか?

A.お客さまのため、働く仲間のため

B.自分だけのため=自己中・自己都合

いわゆる「お客さま第一」の考え方を実践できているかという考え方になります。目標サイクルのらせんループを回しているときに、「面倒くさいな」「大変だな」「眠いな」「疲れたな」など自分都合の考え方になってしまうことがあります。しかし、お客さまは、相手がどんな状態であれ、良い商品・サービスを提供してほしいということにしか興味・関心がありません。お客さまは、そんなこと知ったこっちゃないという話。

もう少しお話すると、1の「責任」の考え方の選択肢が取れるようになった後、「自分をどう変えていくか」、または「できることとして何を考えるか」となった際に、「『お客さまのため』・『働く仲間のため』という方向に向かって動いていくんだよ」と気づいてもらうための考え方・捉え方という意味合いがあります。ここで重要なことは、そこに向かって動き、お客さまから喜ばれる、働く仲間に喜ばれる体験をすることです。それができるようなると、そこにやりがいを感じ、目標サイクルのらせんループのスピードが速まっていきます。

3.『コミットメント』の考え方

『 コミットメント 』・・・目標があるか?計画があるか?

A. 1.「 懸けている 」 2.「 コミットメント 」= 自分で決めている

B. 3.「 熱望 」4.「 希望 」 5.「 無関心 」= 流されている

「コミットメント」は、目標を決めるということ。小宮がよく言っている「散歩のついでに富士山に登った人はいない」のことを言っています。この意味合いは、ご存知のとおり、「決めないとなれない。決めないとそうなれる確率が各段に下がる」ということで、言い換えれば、決めるとそこに到達できる可能性が一気に上がるということでした。

大事なのは、決めているという状態をつくることです。「やりたいと思っています」、「やりたいな」、「やれたらいいな」という状態では、やりたいことが実現できる確率は上がっていきません。「やります」という状態をつくることができるか。細かい話に聞こえるかもしれませんが、言葉は人の気持ちや心理をとてもよく表します。成果を上げる人たちは、「やる」という状態をつくることがとても上手です。具体的なことを言えば、自分の手帳にやると決めたことが書かれているか、スケジュールに組み込まれているかということです。空いた隙間でやろうというレベルでは、成果をあげることはできません。

もうひとつ大事なポイントがあります。それは「自分で決める」ということです。会社や人に決められた目標は、やらされ感につながり、行動が促進されません。自分で目標を決めて、達成したときの達成感や充実感は、人が決めたもののそれとは全く別のもので比べようがありません。また、目標を自分で決めて達成できなかったときには、悔しさが残ります。しかし、人が決めたものの場合は、言い訳しか残りません。この違いはとても大きい。だから、目標は自分で決める。ここは、従業員の思考力を上げるためのチャンスでもあります。その機会を奪ってはいけません。自分で目標を決めさせることは、とても重要なプロセスだと考えています(その際はある程度、検討する範囲を決めてあげてください)。

では、決めただけで良いかというと、それだけでは充分ではありません。「計画を決める」ということも欠かせません。言い換えれば、目標の落とし込みができているかということです。それこそ富士山に登るのであれば、装備が整っていなければならない。体力も鍛えなければならない。富士山に登るルートも調べないといけない。富士山に登ると決めただけでは成果につながりません。計画が重要になります。ここも従業員の思考力を高める機会になります。これが「コミットメント」という考え方です。

4.『素直に肯定的に自分を表現する』の考え方

『 素直に肯定的に自分を表現する 』・・・自分を信じているか?まわりを信じているか?

A. 自分の正直な想いを伝える、抱え込まない、相談する

B.自分の気持ちに嘘をつく、発言を自分の中にとどめる

この考え方で言いたいことは、「自信を持つ」ということと、「素直」という2つのポイントです。この2つがないと、「まわりの意見を活かすことができない」、「工夫ができない」、ということにつながり、成果を上げることは難しくなります。

自信は、言い換えると「自分への信頼」です。自分に嘘をつけば、「自分への信頼=自信」は崩れていきます。そうなると行動しなくなり、成果を出す事は難しくなっていきます。自信を持つためには、自分が決めたことをやること必要になります。小さなことからスタートして、それを積み上げいくプロセスを通して、「自分への信頼=自信」が醸成されていきます。少しずつできることを増やすということです。

その次のステップが、周りを信頼できるかということ。その際に必要になるのが素直ということです。

先入観や固定観念が強いと、そこに縛られ、自分だけの枠でしか考えることができません。自分の枠だけで考えられることであげられる成果には限界があります。そこで、相手を信じて、周りを信じて、自分の気持ちや考えを正直に伝えることができるか。言い換えれば、質問したり、相談したりすることができると、自分の思考の枠が拡がり、仕事に発展性が生まれていきます。仕事のレベルを上げるための重要な考え方です。

5.『冒険』の考え方

『 冒険 』・・・目標に向けて、いち早く行動しているか?

なれる最高の自分を目指しているか?

A. 不安と障害を抱えて、一歩前に出る、立ち向かう

B.立ち止まる、逃げる

冒険の考え方は、言い換えると「行動しているか?」、「挑戦しているか?」ということになります。今までやったことがないことや苦手なこと、もしくはさらにレベルの高いことなどそれらをやろうとすると、おっくうになったり、ビビってしまったりして行動が止まってしまうことがあります。その際には、必ず目の前に「不安」と「障害」がやってきます。それらは、準備をすれば、最小限にするはできますが、完全にゼロにすることはできません。ですので、その「不安」と「障害」を持ったまま、前に進むしかないのです。一歩前に出たら、意外に平気だった、前に進むことができた、という景色・現実が見えてくるものなのです。まさに小宮の言う「一歩踏み込む」ということができているかという考え方になります。

もうひとつポイントがあります。それは、小宮の言う「なれる最高の自分を目指しているか」ということです。もう少し言えば、「今の現状に満足してしまっていないか?」、「こんなもんでいいかという状態になっていないか?」ということです。この状態になっていると、もちろん成果は上がらないし、仕事の発展性はゼロ。むしろマイナスになっているかもしれません。これは、「GoodはGreatの敵」ということを言っています。なれる最高の自分を目指して挑戦をしているかということもこの冒険という考え方の中に含まれています。これが「冒険」という考え方です。

6.『反省』の考え方

『 反省 』・・・次の一手を考えられているか?

A. 振り返る、一度した失敗はしない、うまくいったら、次はもっとうまくやる

B. 振り返らない、やりっぱなし

反省というと、過去の振り返りというイメージを持たれる方もいるかもしれませんが、反省の本質的な意味合いは、「次の一手を考える」ということだと考えています。皆さんもお気づきの通り、行き当たりばったりでうまくいくかというと、ビジネスや商売はそんなに甘くはありません。今後はさらにビジネスは複雑になっていきます。その中で、自身の経験を振り返らずにやりっぱなしで仕事をするということは、私は自殺行為だと考えます。この点に関して、私がコンサルティングをさせて頂いている取引先の従業員の方々には、「振り返らないというのは、自分の成長をあきらめた、もう成長しません、という表明をしているのと同義です」という話をしています。そう、ここに関して本来的には、反省をしないという選択肢はないのです。

では、どう振り返ればいいのかというと、うまくいかなかったのであれば、「なぜうまくいかなかったのか?」、「どうすればもっとうまくできたのか?」を考える。うまくいったのであれば、「なぜうまくできたのか?」、「さらにうまくやるためにはどうすればいいか?」ということを考えるのです。その上で「次の一手を考える」。これが「反省」という考え方です。

7.『パートナーシップ』の考え方

『 パートナーシップ 』・・・①~⑥の考え方で常にお互いが関われているか?

A. 切磋琢磨

B. 和気あいあい、同情、馴れ合い、足の引っ張り合い

これは、言い換えれば「チームワーク」とも言えます。このチームワークを発揮するためには、①~⑥までの考え方で、Aの選択肢を取れるメンバー同士でなければ、難しいと考えています。組織が和気あいあいの状態になっているとするならば、①~⑥の中でAの選択肢が取れていない従業員がいる可能性があると考えてもらえると良いと思います。切磋琢磨の状態になると、相手の成長のために、言いにくいことでも伝えることができる。そうすると組織は飛躍的に成長することができる。これが「パートナーシップ」という考え方。

ここまで、基礎力を上げるために目標サイクルのらせんループをしっかりとまわしていくための考え方についてお話をさせて頂きました。次に問題になるのは、この考え方をどう浸透させていくかということです。実は、ここにも大きな問題があります。

Ⅵ.取り組みやすい環境をどう整えるか?

1.中堅・中小企業の従業員育成の現状

最後の仮説は、「環境設定」です。言い換えれば、取り組みやすい環境をどう整えるかということです。一方で、中堅・中小企業、多くの育成の現場は・・・

・同期・同世代が少ない

・モデルとなる社員が少ない

・現場が忙しすぎて育成の手間がかけられない

・教育を受けた経験も少なく、どう教育していいかわからない

こういった環境下で、いかにして取り組みやすい環境を設定するかということについて、さらに踏み込んで仮説を検討してみました。

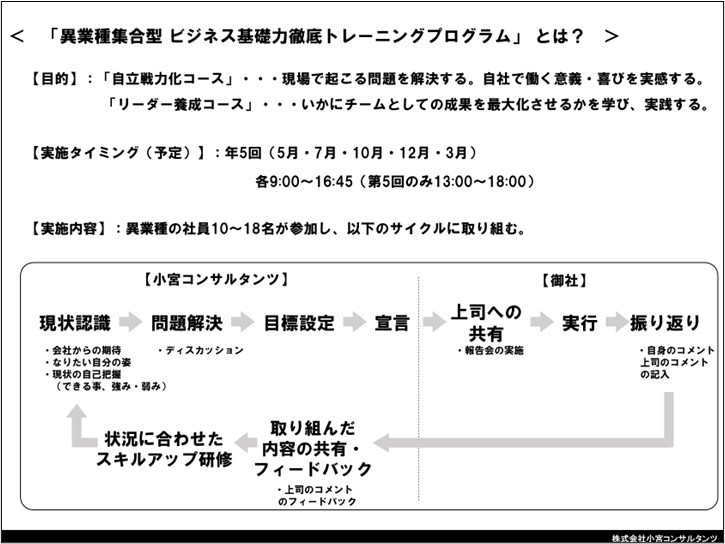

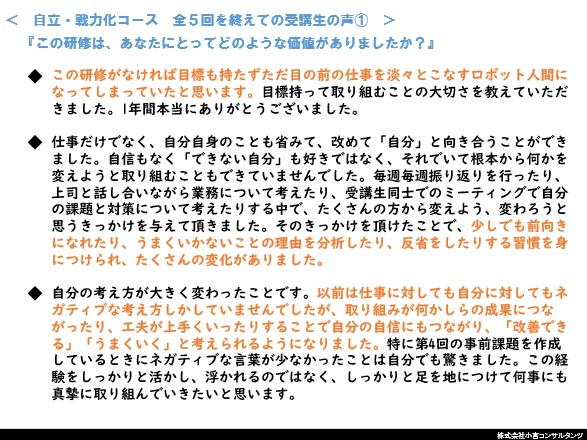

その仮説の話をする前に、ここまでの仮説にもとづいて、5年間取り組んできたことがあります。それは、会員企業様の「若手社員」の方々を集めて、1年間継続して従業員の基礎力を高めるためのプログラムをつくり、お話した仮説を検証するということを行ってきました。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、「ビジネス基礎力徹底トレーニングプログラム」というサービスがそれにあたります。では、ここまで挙げた私の仮説の効果は果たしてあったのか。私はあったのと考えています。なぜそう言えるのか。それは、全員とは言いませんが、参加した受講生の行動と考え方を変えることができたと感じているからです。

これは一部の受講生からコメントになります。 ※「7つの選択」=「7つの考え方」

このコメントは、いくつかの踏み込んだ環境設定を行うことで実現をすることができたと考えています。それが以下のものになります。

・半強制的に行動させる中で、価値を感じさせる

⇒研修の報告会、1週間の振り返り、グループミーティング、成果発表会の実施

・上司を巻き込む

⇒期待・ねぎらい・課題の共有の機会をつくる

・異業種の同世代を巻き込む

⇒会員組織の価値を活かす

・フォーマットの提供

⇒現状分析・目標設定・振り返りなど何を考えればいいかを示す

今回、私が言いかったことは、この5年間、仮説・検証を行ってきたことの中に、皆さんの会社で従業員の基礎力を上げるためのヒントがあると考えています。ですので、今回の内容をもとに、ぜひ自社で行っている基礎力を上げるための取り組みを見直すきっかけ・材料・ヒントにして頂ければと思っています。従業員の基礎力を上がり、環境変化に負けない世の中に貢献する良い会社・良い組織が1社でも増えることを期待しています。そして、私は今後もこの検証を続けていき、また皆さんにその中で気づいたことを発表できるよう動いていこうと考えています。またの報告を楽しみにして頂けますと幸いです。

金入 常郎