(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2021」掲載記事)

(はじめに)

私はこのKC文集にて、今年(2021年)より弊社にてサービスを強化しようとしている経営計画書策定、実践について書いていきたいと思います。今回、本サービスの開発に携わった人間として、提案書だけでは伝わらない思いや考え等も織り交ぜながら書いていければと思います。

少し本題に入る前に、私の事について少しご紹介させて頂ければと思います。私は2020年11月から小宮コンサルタンツに参画させて頂いておりますが、その前までは大手コンサルティングファームや戦略系コンサルティング会社で15年間ほどコンサルタントを勤めさせて頂いておりました。大手コンサルティングファームにいた時には総合商社様の事業戦略策定やメガバンク様の経営管理高度化等に携わっておりました。今でも某メガバンク様では私も携わった管理会計制度を元にして、チャネル戦略やプライシング戦略を実施しています。その後、戦略系コンサルティング会社では、事業再生として再生計画策定や資金調達支援等や、業務改革・デジタル化等のコンサルティングに携わっていました。自分の強みとしては経営戦略・計画実行、企業・事業再生、資金調達・M&A、管理会計等の経営管理高度化、業務改革・デジタル化等に強みがあると思っています。

そうした15年間のコンサルティング経験の中で常に課題として感じていたのは、「コンサルティングを通して本当にお客様をよい会社にできているのだろうか」という事でした。確かに様々な手法等を通じてサービスは提供できていましたが、その提供結果によりお客様が本当の意味で良くなっている手応えがなかったのです。それは今思えば、お客様にこのような会社になって頂きたいという「理念」が非常に弱い、もしくはあったとしてもそこまでお客様に関与できなかったからだと思います。大手コンサルティング会社の宿命として、大手企業様が持ち込まれる課題に対して対応する事が中心となり、非常に受け身な側面がある事は否定できません。そうした世界では、「こういうよい会社になって頂きたい」という思いや、そこに向けた取組みが難しいのです。

そうした中で、新天地を求め、さまよう中で弊社と出会い、転職させて頂くことになりました。その過程では、「良い仕事」、「良い会社」など弊社がお伝えする原理原則に触れ、このような価値観をベースとしたコンサルティングを目指したいと考えるようになりました。

長々となりましたが、上記のような背景、想いが今回の経営計画策定、実践サービスの開発にも繋がっております。

次からは、経営計画書ご支援の提案書も使用しながら、経営計画書の策定、実践についてご説明したいと思います。

(目的)

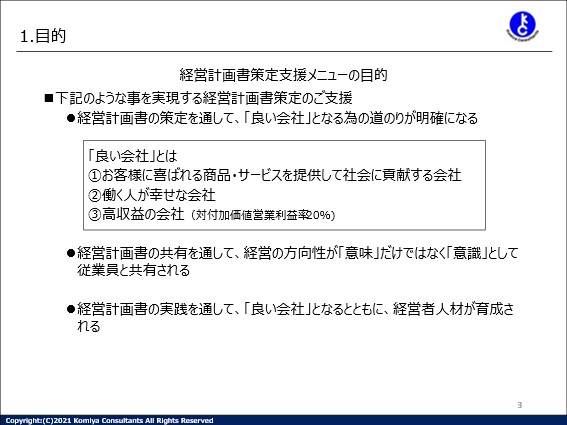

はじめに、経営計画書の目的になります。弊社では、経営計画書策定支援メニューの目的として、以下を掲げています。

- 経営計画書の策定を通して、「良い会社」となる為の道のりが明確になる

- 経営計画書の共有を通して、経営の方向性が「意味」だけではなく「意識」として従業員と共有される

- 経営計画書の実践を通して、「良い会社」となるとともに、経営者人材が育成される

それぞれについて、補足をさせて頂きたいと思います。

- 経営計画書の策定を通して、「良い会社」となる為の道のりが明確になる

弊社小宮の書籍やセミナー等でもご紹介しておりますが、改めて「良い会社」とは以下になります。

①お客様が喜ばれる商品・サービスを提供して社会に貢献する会社

②働く人が幸せな会社

③高収益の会社(対付加価値営業利益率20%)

このような「良い会社」となることは一朝一夕でできることではありません。5年後、10年後のお客様における「良い会社」の具体像を描いた上で(=ビジョン)、そこに向けて必要なアクションや必要な資源を特定する必要があります。そのような「良い会社」に向けての道のりを経営計画書の中で明文化、明確化していきます。

弊社小宮はよく「散歩のついでに富士山には登れない」とセミナー等でお伝えしていますが、まさに経営計画書は富士山がどこにあり、富士山に辿り着く為の道筋を明確にするものなのです。

- 経営計画書の共有を通して、経営の方向性が「意味」ではなく「意識」として従業員と共有される。

経営計画書に書かれている目指す姿とか、その為に必要なアクションは、字面を読んでいければ、その内容は理解できると思います。しかし、経営者の想いや考えも伝える事により、字面だけでは伝わらない本質を伝えることができます。

- 経営計画書の実践を通して、「良い会社」となるとともに、経営者人材が育成される

これは非常に大事なポイントだと私は考えています。次世代の経営者として期待される人材が、将来の会社の姿をデザインし、そこに向けて必要なアクションプランを描き、その描いたものを実践し、修正を加えていく(まさにPDCAです)。こうした循環がないまま、通常の管理業務のみを担った人材が経営者になった場合、会社の方向付けや実践ができず、成り行きに任せるリスクが高いです。

私が過去担当した事業再生計画においても、お客様側で再生計画に携わった人材が経営者人材に成長したケースがございます。次世代人材が経営計画書に関わる事は非常に重要です。

(目次・構成)

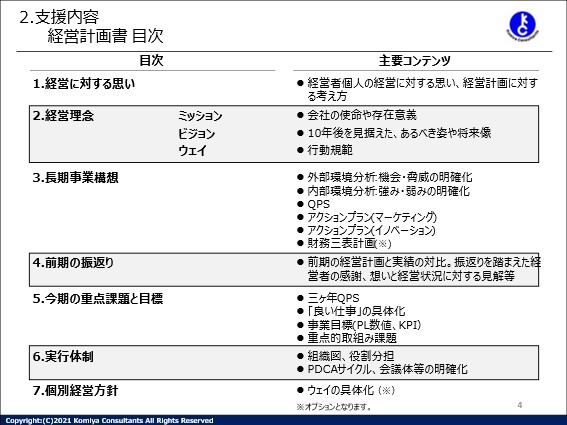

経営計画書の目次について見ていきたいと思います。

以下が、当社が経営計画書策定をご支援させて頂く際に想定している目次と主要コンテンツになります。

- 経営に対する思い

- 経営者個人の経営に対する思い、経営計画に対する考え方

- 経営理念

- ミッション:会社の使命や存在意義

- ビジョン:10年後を見据えた、あるべき姿や将来像

- ウェイ:行動規範

- 長期事業構想

- 外部環境分析:機会・脅威の明確化

- 内部環境分析:強み・弱みの明確化

- QPS

- アクションプラン(マーケティング)

- マーケティング(イノベーション)

- 財務三表計画

- 前期の振返り

- 前期の経営計画と実績の対比。振返りを踏まえた経営者の感謝、想いと経営状況に対する見解等

- 今期の重点課題と目標

- 三ヶ年QPS

- 「良い仕事」の具体化

- 事業目標(PL数値、KPI)

- 重点的取組み課題

- 実行体制

- 組織図、役割分担

- PDCAサイクル、会議体等の明確化

- 個別経営方針

- ウェイの具体化

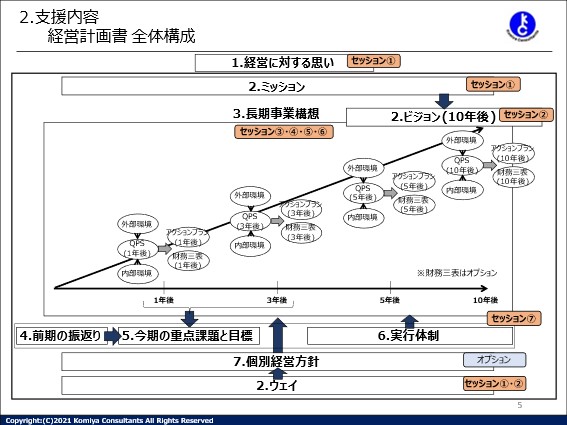

上記の目次を構成図で描くと以下のようになります。

私はここで特に強調したいポイントは以下のような事になります。

■ミッションからビジョンに落し込み、ビジョンは10年後を見据えて設定する

会社の存在意義=ミッションを明確化してから、将来の目指すべき姿=ビジョンを設定します。ビジョンがミッションに反するものであってはいけないからです。

そして、ビジョンは10年後を見据えたものを設定することをお薦めします。それは10年後くらいをターゲットとして設定しないとイノベーションが生まれにくいと考えるからです。

■長期事業構想は、10年後の目指すべき姿(ビジョン)を目指して10年後、5年後、3年後、1年後等のQPS、アクションプランを策定していく(「目指すべき姿からのトップダウン」)

1年後→3年後→5年後→10年後の順番ではなく、10年後→3年後→5年後→1年後という順番であることがとても大事です。1年後から検討するのは現状をベースとして考えてしまい、ビジョンを実現することはできません。まさに「散歩のついでに富士山には行けない」です。時系列とは逆の順番で検討頂ければと思います。

■短期計画(「今期の重点課題と目標」)は長期事業構想と前期の振返りの両面から設定していく

短期計画はもちろん長期事業構想からの落し込みが第一ですが、一方で直近期からの学びや問題に対する課題対応も重要になります。長期と短期の両面からの検討が必要です。

(ミッション・ビジョン・ウェイ)

ここからは具体的内容に入っていきたいと思います。まずはミッション・ビジョン・ウェイになります。それぞれの定義について確認します。

- ミッション(使命):何のためにやるのかという事業の目的や会社の存在意義

- ビジョン(将来像):ミッションを達成するための具体的な将来の目標

- ウェイ(行動規範):ミッションやビジョンを遂行するに当たってのルール

この3つを総称して経営理念ともいいますが、経営理念の核となるのは「志」や「信念」だと考えます。

「資本主義の父」とも呼ばれ、今年の大河ドラマの主人公となっている渋沢栄一。彼は、現在の埼玉県深谷市の豪農の生まれながら、「この世の中を良くしたい」と志を立てて故郷を離れ、幕臣として渡欧した後、欧米の反映が資本制度や金融制度にあることを見抜き、明治後の日本に持ち込みます。その後、500以上の会社や銀行設立に携わりますが、その根源にあったのは、「この世の中を良くしたい」と思った幕末の頃の志にあると思います。

現代の経営においても、同じような「志」や「信念」が必要だと考えますし、そのような長期的な展望で社会に貢献しようという姿勢の理念を持った会社は強いです。

そのような「志」や「信念」を元にミッション=存在意義を設定頂ければと思います。

ビジョンは10年後の目指すべき姿を設定します。ここでは、10年後にどのようなお客様に、どのような価値を提供するか明確にしていきます。

その時に大事なことは、そのビジョンによって、「お客様も、働く人も幸せにする」ということです。人は幸せにしてくれるものについて行くものだと思います。企業が目指すビジョンがお客様、働く人ともに幸せにするものであれば、お客様も働く人も自然とついて行くものです。

そして、ビジョンを実現した時の規模、売上や社員数等も設定してください。規模自体が目的になってはいけませんが、もし提供価値が本当にお客様や働く人を幸せにするものであれば、規模が大きくなればより多くのお客様や働く人を幸せにする事になり、結果的に世の中に幸せな人が増えるはずです。これ以上の社会貢献はないはずです。

ウェイは行動規範であり、経営者、従業員が経営・業務を遂行するにあたり、ベースとなるルールと考えてください。「お客様第一主義」、「重点主義」、「環境整備」等を掲げる経営計画書も多いですが、企業様が大事だと考える行動規範を設定頂ければと思います。

(外部環境・内部環境分析)

ミッション・ビジョン・ウェイを作った後は、10年後の目指すべき姿を具体的に実現する為の長期事業構想を策定していきます。長期事業構想では、10年後、5年後、3年後、1年後等のQPSを設定した上で、そのQPSを実現する為のアクションプランと、実現した場合の財務三表等を作成していますが、QPSを設定する為に外部環境・内部環境分析を行っていきます。

ご存知の方も多いと思いますが、外部環境・内部環境の定義を確認します。

- 外部環境:企業自身がコントロールできないこと全てを表します(例)景気、人口動態、環境問題、法律、お客様、ライバル企業、仕入れ先)

- 内部環境: 自社でコントロールできることを指します。(例)ヒト、モノ、カネ、さらには経営陣の時間や情報等もこれに当たります)

なぜQPSを設定する為に外部環境・内部環境分析が必要なのでしょうか。理由としては大きく二つあります。

まず一つ目は、自社のQPSはお客様のニーズに合い、かつ競合よりも競争力があることが必要ですが、その為には外部環境分析を通して世の中全体の動向を知るとともに、お客様が求めるQPSや競合が展開するQPSを知ることが必要です。

二つ目は、提供するQPSが自社の強みに基づくものである事が必要である為、その為に内部環境分析を通して現状の自社の強みと弱みを分析し、もしビジョンの実現に向けて弱みを強みに変える必要がある場合には、10年後は弱みを強みに変えていく事が必要になります。

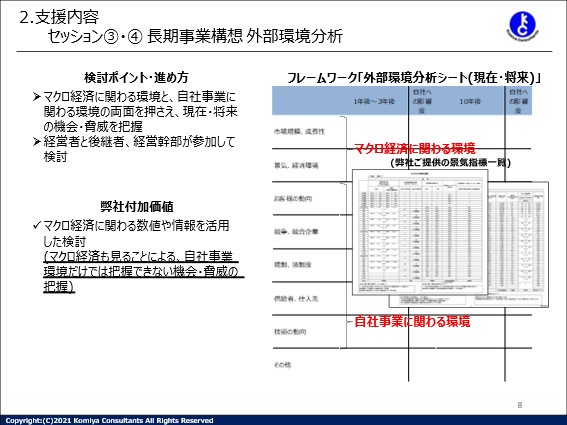

外部環境分析は、「外部環境分析シート」という弊社がご提供するシートを活用して、以下のような項目について1~3年後と10年後について検討していきます。

- 市場規模、成長性

- 景気、経済環境

- お客様の動向

- 競争、競合企業

- 規制、法規制

- 供給者、仕入先

- 技術の動向

「市場規模、成長性」、「景気、経済環境」はマクロ的な情報に加え、対象市場や地域の情報も収集、分析すると、より将来のQPS検討の基礎情報になると思います。

「お客様の動向」~「技術の動向」については、日頃から新聞等を通してアンテナ高く情報収集する事が必要になります。またお客様、競争、競合、供給者、仕入先については、通常業務における関係各位とのコミュニケーションの中から分析する事も重要です。

分析内容については、「お客様の動向」については、お客様を明確にした上で、お客様がどのようなQPSを求めているのか、また10年後はどのようなQPSを求めるようになるのか意識して分析する事が必要です。「競争、競合企業」についても、競争、競合企業を明確にするとともに、競争、競合企業がどのようなQPSを提供しているのか、また10年後はどのようなQPSを提供するのか意識して分析する事が必要になります。

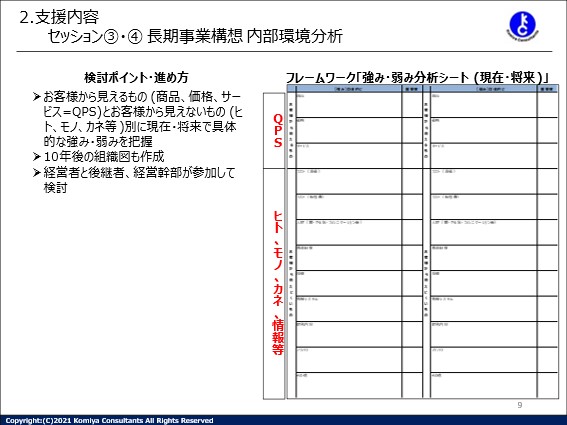

内部環境分析は、「強み・弱み分析シート」という弊社がご提供するシートを活用して、以下のような項目について1~3年後の強み・弱みと10年後の強みについて検討していきます。

- 商品

- 価格

- サービス

- コスト

- 人材(質、やる気、コミュニケーション等)

- 教育制度

- 設備

- 情報システム

- 財務内容

- ノウハウ

- その他

1~3年後の強み・弱みは現状をベースに作成頂き、10年後について「ビジョンを踏まえて、こういう強みを持てるようになりたい」という視点から作成頂ければと思います。

その際の注意点ですが、「商品」、「価格」、「サービス」の強みを設定した後、「コスト」~「その他」は「商品」、「価格」、「サービス」を実現する為の強みを設定するようにして頂きたいと思います。

例えば「サービス」に「お客様別のニーズに合わせたカスタマイズ提案力」という強みを設定した場合には、人材のところでは、「個別ニーズに合わせた提案ができる人材」ということになりますし、教育制度は「提案力強化を目的とした教育プログラムの充実」ということになります。

お客様に見える商品、価格、サービス(QPS)と、お客様に見えない内部資源(ヒト・モノ・カネ・情報)の強みが連動するようにして頂きたいと思います。

(QPS)

外部環境・内部環境分析を踏まえて、将来実現するQPSと、実現に向けて必要な課題を明確にしていきます。

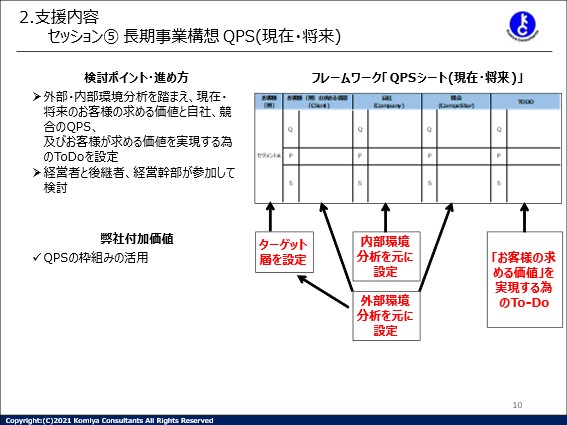

ここでは弊社がご提供する「QPSシート」を活用しながら検討していきます。

「QPSシート」はターゲットとするお客様を設定した上で、「お客様の求める価値」、「自社」、「競合」のQPSを設定します。

自社が提供するQPSが、お客様の求める価値に適合し、また競合にも勝てるものであるか確認した上で、自社が提供するQPSを実現する為の「TODO」(やるべき事)を設定していきます。これを10年後、5年後、1~3年後等の将来別に作成頂きます。

お客様とお客様の求める価値、競合のQPSは外部環境分析を元に設定します。その為、外部環境分析の段階からお客様が求めるQPS、競合が提供するQPSを意識して頂けると、ここでの検討が進みやすくなります。

また、自社のQPSは内部環境分析を元に設定します。

自社のQPS設定時に意識して欲しいのは、企業の戦略(方向付け)としては大きく「高付加価値戦略」と「低価格戦略」の2つがあるということです。「高付加価値戦略」とは、高い技術力や提案力等を活用して商品やサービスに対するお客様の満足度を高め、その満足度に見合った価格を頂くというものです。結果的に商品別の高い単価や粗利を期待することができます。

一方で、「低価格戦略」は、商品の仕様や機能やサービスのレベルはお客様満足度を充足する範囲で最低限にとどめる、低価格を実現することでお客様満足度を高めるものです。

非常に高いシェアを持つ企業や、その企業しか商品・サービスを提供できない場合は「低価格戦略」は有効ですが、そうでない場合に「低価格戦略」を取ると、価格競争に巻き込まれ、収益の悪化にとどまらず、魅力的な価格を提示できない場合は売上自体も落ち込むリスクがあります。

私が担当したお客様においても、過去は非常に品質が評価され「高付加価値戦略」で収益性が高かった企業様が、売上増加等を目指して「低価格戦略」に舵を切った結果、大手企業等との価格競争力に巻き込まれ、売上の低迷、収益の悪化に直面したお客様もいらっしゃいました。「低価格戦略」を採用する場合には、本当に市場で魅力的な価格を提供できるのか、またその価格で十分な利益を取れるだけのボリューム増加が見込めるのか、慎重な検討が必要です。

中堅中小企業であれば、基本は「高付加価値戦略」を目指すのが定石の戦略だと考えます。

(アクションプラン)

将来のQPSを設定した後は、そのQPSを実現する為のアクションプランを設定していきます。

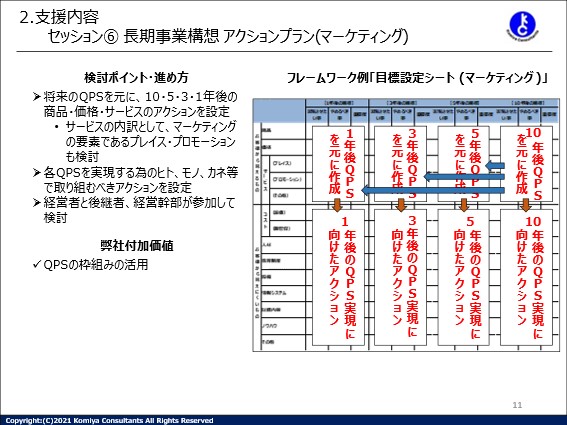

長期事業構想におけるアクションプランは、「目標設定シート(マーケティング)」と「目標設定シート(イノベーション)」を活用して設定していきます。

「目標設定シート(マーケティング)」では、将来のQPSを実現する為に、下記項目について「実現させたい事」、「やめるべき事」、「重要度」を設定していきます。

- 商品

- 価格

- サービス

・プレイス(流通)

・プロモーション

・その他 - コスト

- 人材

- 教育制度

- 設備

- 情報システム

- 財務内容

- ノウハウ

- その他

サービスに「プレイス(流通)」、「プロモーション」を切り出しているのは、このシートを活用してマーケティングのアクションプランもカバーする為です。マーケティングは4P(商品Product、価格Price、流通Place、販促Promotion)で構成されています。

ここでも、内部環境分析と同様に、「商品」、「価格」、「サービス」で実現させたい事の為に、「コスト」~「その他」で実現させたい事を考える必要があります。例えば、「商品」で実現したい事は「xxというコア技術を活用した新商品の開発、展開」という事であれば、人材は「xx技術を保有する人材の獲得」になったり、設備で「xx技術の為の新規設備」という事になったりします。「商品」、「価格」、「サービス」の実現に向けた重要度も見極めていく必要があります。

一方で、「やめるべき事」も明確にする必要があります。新しくやる事がある一方でやめるべき事も明確にしないと、会社の資源(ヒト・モノ・カネ・情報)はいくらあっても足りません。

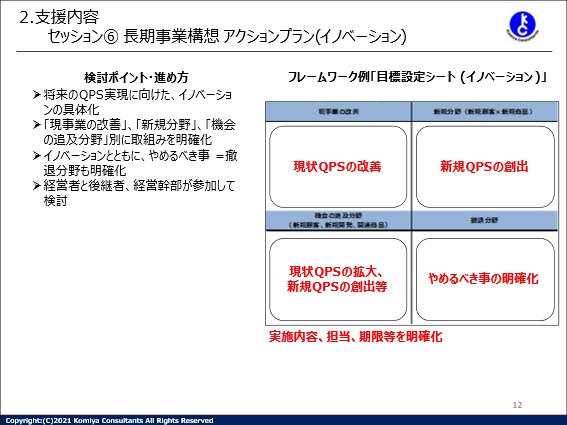

「目標設定シート(イノベーション)」では、現状の成り行きでは生まれないような取組みを特に記載していきます。「現事業の改善」、「新規分野(新規顧客×新規商品)」、「機会の追及分野(新規顧客、新規商品、関連商品)」別に考えられる実施内容、担当、期限等を明確化していきます。

ここでも新しい事を取り組みつつ現行の取組みも継続すると会社の資源はいくらあっても足りない為、撤退分野も期限を区切って明確化していきます。

弊社の小宮も実践セミナーや著書でもお伝えしているように、企業経営の中心はマーケティングとイノベーションです。このアクションプランでは10年後の目指すべき姿、QPSに向けたマーケティングとイノベーションを明確化できればと考えています。

(前期の振返り、今期の重点課題と目標、実行体制)

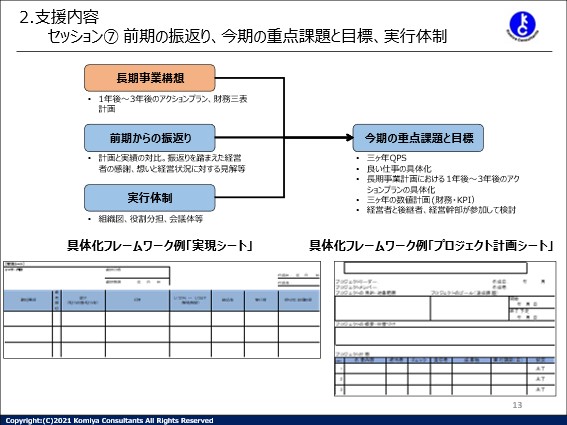

ここまでが長期事業構想となり、10年後を見据えた目指すべき姿(ビジョン)に向け、外部・内部環境分析を踏まえて将来のQPSとアクションプランを検討してきました。

ここでは、これから1年後~3年後の短期計画について検討いたします。

当然の事ですが、短期計画は長期事業構想とリンクしていきます。長期事業構想で1~3年後で明確にしたQPSやアクションプラン等は盛り込んでいく必要があります。

一方で短期計画については足元の振返りが必要だと思います。元々の短期計画に対して、実績はどうだったのか。取り組もうとしていた実行計画は実行できていたのか?実行できなかったとするなら、それはなぜできなかったのか?また数値計画は実現できたのか?実現できなかったとするなら、それはなぜ実現できなかったのか?

こうした足元の実績に対する丁寧な振返りは、今後のアクションプラン、数値計画実現に向けて大事な示唆を与える事が多々あります。私のコンサルティングにおいても、短期計画策定のご支援では、まず足元の丁寧な振返りから始めるようにしております。

その上で短期計画として「今期の重点課題と目標」を作成していきますが、以下のような項目を検討していきます。

- 三ヶ年QPS

- 良い仕事の具体化

- 長期事業構想における1年後~3年後のアクションプランの具体化

- 三ヶ年の数値計画(財務・KPI)

「三ヶ年QPS」は、長期事業構想を元に1年後~3年後のQPSを年度別に設定頂ければと思います。

「良い仕事の具体化」は、弊社がお伝えしている「良い仕事」=「お客様が喜んでくださること」、「周りの仲間も喜んでくれること」、「工夫」について、企業様別に更に具体化頂きたいと思います。

お客様第一に基づいた良い仕事が行われることなしに、良い会社になることはできません。ここでは必ず「良い仕事」の具体化を経営者様が深く検討頂ければと思います。

「長期事業構想における1年後~3年後のアクションプランの具体化」は、長期事業構想で設定したアクションプランについて、更に具体的内容に落し込み、担当者・体制・期限等を明確にしていくものです。

また、この段階で、短期計画だけではなく長期事業構想も含めて、計画を実行し、また検証・見直ししていく為の実行体制を明確にしていきます。具体的には実行体制の組織図、役割分担、会議体等になります。

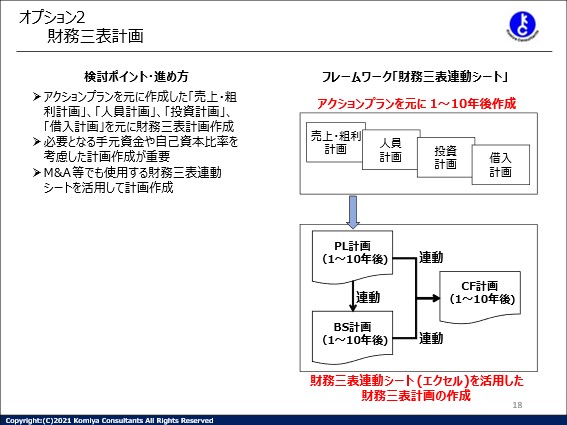

(財務三表計画)

長期事業構想、短期計画の実践により実現する財務三表、つまりPL、BS、CF(キャッシュフロー)の計画を策定していきます。

まず、長期事業構想、短期計画を元に明確にしたアクションプランを元に、財務三表計画を策定する為の前提となる計画を策定します。具体的には売上・粗利計画(単価・数量・原価等)、人員計画、投資計画、借入計画等です。

アクションプランにおける商品、価格、サービス、コストの情報が売上・粗利計画に、人材の情報が人員計画に、設備・情報システム等の情報が投資計画、借入計画に反映されていきます。

売上・粗利計画や人員計画等を元にPL計画を策定します。

次にPL計画と投資計画、借入計画を元にBS計画を策定します。BS計画まで作成できるのでしょうか?と聞かれる事がありますが、営業債権・債務はPL計画とある程度連動できますし、固定資産は投資計画、負債は借入計画を元に計画できます。一定の条件を置けばBS計画の策定も可能となります。

PL計画とBS計画ができあがれば、CF計画を策定する事もできます。

こうして策定した財務三表計画は銀行等の関係機関に提示する資料としても活用できますし、前提条件等も整理されていれば、計画と実績に差異が生じた場合の原因分析にも活用できます。

(実践)

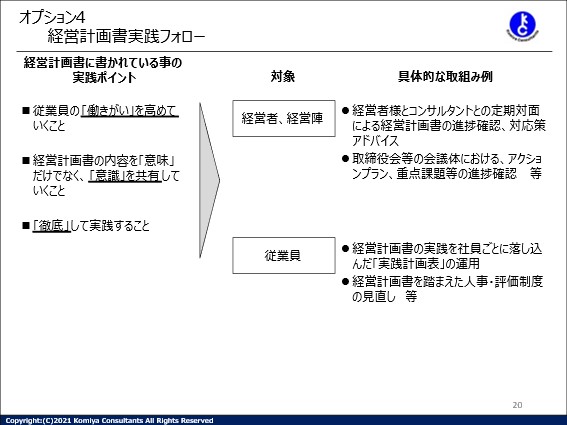

計画がいくら立派なものとなったとしても、実践できなければ単なる紙切れとなってしまいます。

ここでは計画を実践する為のポイントと、実践する為の具体例について記載したいと思います。

まず、実践する為のポイントになります。弊社は経営計画書の実践ポイントとして以下の3点を考えています。

- 従業員の「働きがい」を高めていくこと

- 経営計画書の内容を「意味」だけではなく、「意識」を共有していくこと

- 「徹底」して実践すること

「従業員の「働きがい」を高めていくこと」は、従業員の皆様が仕事を通じてお客様に喜びを提供できている、貢献できていると感じて頂けることから生まれると感じます。

「経営計画書の内容を「意味」だけではなく、「意識」を共有していただくこと」とは、経営計画書上の文章を意味として理解できるだけではなく、経営者の志や信念から始まる思いの部分を共有することになります。

「「徹底」して実践すること」。よく経営計画書を策定してから一年後とかに進捗状況を確認すると、進捗通りできていない場合があります。その時に色々理由をあげられ、中には合理的な理由もありますが、大体「何が何でも実現しよう」という気持ちが欠如しているように思えることも多々あります。計画の実践は意思により大きく変わってくると思います。

実践に向けた具体的な取組み例は以下のようになります。

(経営者、経営陣)

- 経営者様とコンサルタントとの定期対面による経営計画書の進捗確認、対応策アドバイス

- 取締役会等の会議体における、アクションプラン、重点課題等の進捗確認 等

(従業員)

- 経営計画書の実践を社員ごとに落し込んだ「実践計画表」の運用

- 経営計画書を踏まえた人事・評価制度の見直し 等

(最後に)

私が社会人になったのは1998年ですが、当時は金融危機等に直面しており、バブル崩壊の後遺症が非常に厳しい時代でした。しかしながら、まだ長期計画も5年、10年単位で策定していたように記憶しています。環境の変化が今ほど激しくなかったこともありますが、まだ当時は高度成長時代の記憶がある経営者や経営幹部も多く、長期的視野に立った経営が行われていた事もあるのではないかと思います(仮説ではありますが)。

その後、日本は失われた20年とも、30年とも言われる時代に入っていきますが、その間に短期的成果が求められる、また外部環境の変化が激しい等の理由から、徐々に中期計画も短期化し、短期計画をローリングするような経営が横行しているようにも思います。

その間にアメリカでは長期的なイノベーションを見据えたビジネスが展開され、今はGoogle、Amazon、Facebook、AppleといったGAFAは世界の市場を席捲しています。また一党独裁であるが故に長期的視座に立てやすい中国は、EVや5G等の分野で世界をリードし、米中衝突の一因となっています。

このような流れに日本は後追いしているようにしか思えず、リードできていません。

また、企業に働く人も、短期的な計画の実現、成果に追われて、疲弊感も非常に高くなっているように思います。

環境変化が激しいから長期計画を立てない、というのは正直大変リスクが高いと思います。なぜなら環境変化が激しいのに自社が変わらず、成り行きで事業運営するとするなら、環境変化が激しい中で企業の衰退リスクが高くなるからです。

環境変化の激しい今こそ、5年後、10年後のビジョンを明確にし、そこに向けた計画を明確にするが、良い会社(=「お客様に喜ばれる商品・サービスを提供して社会に貢献する会社」、「働く人が幸せな会社」、「高収益の会社」)を創っていく為には大事なことだと思います。

ぜひ、長期事業構想も含めた経営計画書の策定をご検討頂ければと思います。

増田 賢作