(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2022」掲載記事)

■はじめに

私は、2020年11月に当社に入社した為、昨年(2021年)のKC文集が初めての掲載でした。その中では、入社後すぐにまとめた経営計画書作成のフレームワークについてご紹介させて頂きました。

私は当社入社まで約15年間コンサル業界に身を置きつつも、大企業向けのコンサルを中心に従事していた為、当社に入社してからどのように中堅・中小企業の皆様にコンサルティングを提供すべきか、正直模索していた所もありました。

そうした中で、入社直後に中堅・中小企業様の戦略策定支援として作成させて頂いたのが経営計画書作成のフレームワークでした。このフレームワークは小宮の指導も受けて作成しており、弊社の経営実践セミナー等で小宮がお伝えさせて頂いてきた原理原則を踏まえています。

大変有難いことに、この1年間で弊社全体でも多くのお客様にて本フレームワークを活用した経営計画書作成のご支援をさせて頂きました。私自身、1年間で4社のお客様にて経営計画書作成支援の位置づけとして本フレームワークを展開いたしました。(また、その他にも新規事業の事業計画策定等でも本フレームワークを活用しております。)

今回のKC文集では、経営計画書作成ご支援の中で企業様に問いかけさせて頂く「7つの問い」を設定し、コンサル現場で感じたポイントや実際の事例についてご紹介させて頂ければと思います。そこから、皆様の経営計画書作成等のヒント、気づきとして頂ければ幸いです。

■経営計画書とは

まず、経営計画書の目的について考えてみたいと思います。

前回のKC文集では、経営計画書作成の目的として以下の3点を挙げさせて頂きました。

- 経営計画書の策定を通して、「良い会社」となる為の道のりが明確になる

▷「良い会社」とは、

①お客様が喜ばれる商品・サービスを提供して社会に貢献する会社

②働く人が幸せな会社

③高収益の会社(対付加価値営業利益率20%) - 経営計画書の共有を通して、経営の方向性が「意味」だけではなく「意識」として従業員と共有される

- 経営計画書の実践を通して、「良い会社」となるとともに、経営者人材が育成される

1年間経過して、3点とも経営計画書の目的ではあるのですが、一番大事な目的が何かと言われたら1点目の「「良い会社」となる為の道のりが明確になる」だと思います。

「良い会社」となる為の取組みは1~3年で大きな成果ができるようなものではなく(取組みを開始することはできますが)、5年、10年かけて大きな成果を実現していくものです。

もちろん2点目、3点目も経営計画書の目的としては有効ですし、企業様の状況によっては大きな目的になると思います。しかし、その場合でも1点目がやはり一番大きな目的となります。

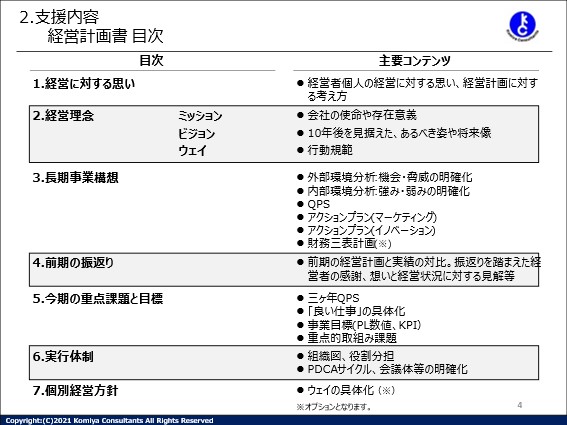

次に弊社が考える経営計画書の目次案、構成を紹介させて頂きます。

構成については、これも昨年のKC文集で以下のようにポイントを紹介させて頂きました。

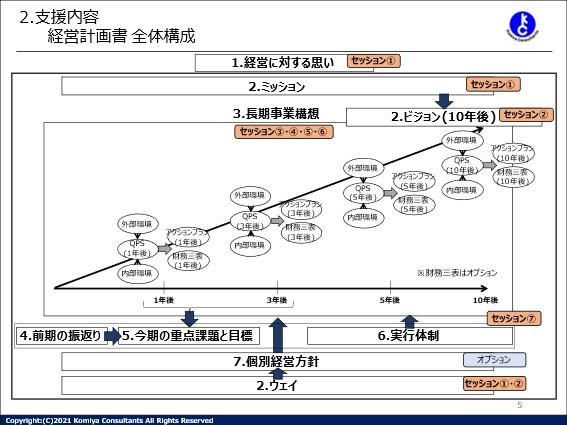

- ミッションからビジョンに落し込み、ビジョンは10年後を見据えて設定する

- 長期事業構想は、10年後の目指すべき姿(ビジョン)を目指して10年後、5年後、3年後、1年後等のQPS、アクションプランを策定していく(「目指すべき姿からのトップダウン」)

- 短期計画(「今期の重点課題と目標」)は長期事業構想と前期の振返りの両面から設定していく

こちらも1年経過しても変わりませんが、コンサルの現場から感じたことは、

「ミッション、ビジョンは思いをもって、長期事業構想は大胆に、短期計画は緻密に」

が大事であることです。

ミッション、ビジョンは経営者様の原体験等を踏まえた問題意識、理想に根付いているものかなと思います。

また、長期事業構想は、その理想を実現する為の道のりを描くものであり、飛躍に向けた大胆な構想が必要です。

一方で、短期計画は、実際に執行に落して行くものになります。それだけに執行の方々も動けるような緻密さが必要だと思います。長期事業構想ができると、何となく出来上がった感じになるのですが、構想を落し込む短期計画がないと、画竜点睛を欠いてしまいます。

このような目次、構成も踏まえ、経営計画書を作成していくわけですが、経営計画書のご支援の中では突き詰めると以下のような7つの問いを問いかけさせて頂きながら進めていると思います。そこで、今回は以下の7つの問いに沿いながら、これまでに感じたポイントや事例についてご紹介していきたいと思います。

1つ目の問いかけ:会社、事業の存在意義は何なのか。

2つ目の問いかけ:5年後、10年後、どのような会社、事業としていきたいのか。

3つ目の問いかけ:現在から将来に向けて、社会全体や取り巻く環境が変わる中で、会社、事業にとってどのようなチャンスがあり、リスクは何なのか。

4つ目の問いかけ:現在の会社、事業の強み、弱みは何で、また将来持ちたい強みは何なのか。

5つ目の問いかけ:内外の環境を踏まえ、現在から将来に向けて提供すべき商品、サービスは何なのか。

6つ目の問いかけ:提供すべき商品、サービスの提供に向け、取り組むべきことは何なのか。

7つ目の問いかけ:将来に向けた計画を実現する為に、この3年間で重点的に実行すべきことは何なのか。

なお、事例については、低価格に強みがある小売業業様と特殊機械の取扱いに強みがある専門商社様を取り上げてみたいと思います。もちろん、特定されないように多少脚色しておりますので、その点はご了承頂ければと思います。

■1つ目の問いかけ:会社、事業の存在意義は何なのか。

会社、事業の存在意義を考える時、前提としないといけないのは、会社も事業も外部のお客様や社会に何かしら商品・サービスを提供し、そこから対価を受ける事により存続していることです。

逆に言えば、仮に会社や事業がその外部に対して商品・サービスを提供し続けるものでなければ、存続することができないのです。

その上で、会社、事業が外部に対して商品・サービスを提供することの意義とは何なのでしょう。

それは、商品・サービスを提供する「相手」が、「このようになって欲しい」という思いがあって提供されるのではないでしょうか。

事例として、小売業、専門商社の企業様で掲げられた存在意義について紹介してみたいと思います。

(小売業の企業様)

価格に強みがある小売業様では、以下のような存在意義を掲げられました。

「より多くの人が豊かな生活をおくるために、価値ある商品をより安価に買えるお手伝いをする。」

これは、税金や社会保険等の負担増加により手取りが減少している、また非正規化、ひとり親の増加等により、使える生活費が限られている消費者の方々が増えていることを踏まえ、そうした方々にもより豊かな生活を送って欲しい、という思いが込められています。その実現に向けて、価値ある商品を安価に提供することが、会社の存在意義と考えています。

SDGsの「貧困をなくそう」や「人や国の不平等をなくそう」等の通じる存在意義でもあります。

(専門商社の企業様)

次に、特殊機械を取り扱われている専門商社様では、以下のような存在意義を掲げられました。

「私達の仕事は、世の中を止めてはならないこと。」

実はこの専門商社様が取り扱われる機械は、非常に世の中の基盤となるようなインフラと直結したものとなります。もしこの機械が止まってしまうような事になれば、大げさではなく世の中が止まってしまうような事になりかねません。

だからこそ、世の中が止まらないように商品を届け、その商品が活きるようにする、という思いを持たれてこの存在意義を掲げられたのです。

このような存在意義の設定は、専門商社様の将来的な事業展開の構想にも繋がっていきます。

■2つ目の問いかけ:5年後、10年後、どのような会社、事業としていきたいのか。

存在意義では、商品・サービスを提供する「相手」が、「このようになって欲しい」ということを考えました。

その上で、それを実現する為、5年後、10年後にどのような事業を展開していきたいのか考えていきます。

ここでは、経営者様の思いとして、5年後、10年後にどんな事業内容を展開し、またその結果としてどの程度の規模としていきたいかを考えます。

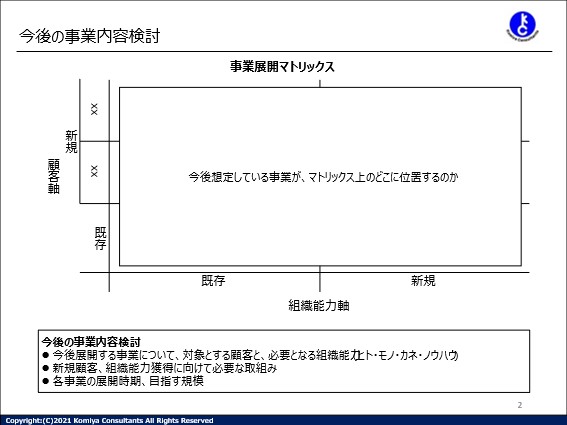

今後の事業内容はどのように考えればよいでしょうか。

ここでは、発想を広げて頂く為のフレームワークをご紹介したいと思います。

組織能力と顧客の2つの軸から今後の事業内容を考え、大きく4つのパターンに分かれます。ここでの組織能力とは、ハード面(生産設備、人材、拠点等)とソフト面(スキル・ノウハウ等)の両面あります。

①組織能力 【既存】×顧客軸 【既存】

②組織能力 【既存】×顧客軸 【新規】

③組織能力 【新規】×顧客軸 【既存】

④組織能力 【新規】×顧客軸 【新規】

一般的には新しい組織能力を獲得することの方が難しいと考えるならば、①から④になるにつれて難易度は上がると考えて頂いてよいかと思います。

それぞれのパターンの中で、存在意義を実現する為に、どのような事業内容の展開を考えてみます。

その上で、各事業内容毎に実現したい事業規模を考えていきます。

事業規模は事業を展開した結果です。その為、単に「自分の私利の為に規模を大きくしたい」ということではなく、より多くのお客様に商品・サービスを届け、お客様を幸せにすることで、結果的に規模を大きくすることと考えて頂ければと思います。事業規模は、あくまで多くのお客様を幸せにした、その目安です。

それでは、小売業と専門商社の企業様で考えられた事業展開についてご紹介したいと思います。ここでは目指すべき規模については省略いたします。

(小売業の企業様)

この小売業様が、「より多くの人が豊かな生活をおくるために、価値ある商品をより安価に買えるお手伝いをする。」という存在意義を掲げられたのは前述の通りです。

より多くの人が豊かな生活をおくるにあたり、現在の店舗展開だけでは非常に限定的な人達にしか商品を届ける事はできません。

この小売業様がより多くの店舗展開を行うことにより、より多くの人達が価値ある商品を安価に買え、豊かさを実感してもらうことができるのです。その為に更に多店舗展開を図っていくこととしました。

加えて、より豊かさを実感してもらう為にも、現在の品揃えを広げて行く為の新規事業展開を図っていく事としました。

(専門商社の企業様)

この専門商社様は現状、特定メーカーの機械卸を中心に展開されています。設置やメンテナンスのサービスも実施されていますが、非常に限定的であり、いわゆる「モノ売り」が中心でした。

しかしながら、人手不足等もありサービスのニーズも非常に高まっており、お客様からは当該機械に関わる新しいニーズが生まれたりもしていました。

社会的インフラにも繋がる機械を取り扱われているこの専門商社様では、「機械を止める事で世の中を止めてはいけない」という存在意義を掲げられているのは前述した通りです

その存在意義を実現する為、この専門商社様はサービスや新しいニーズに対応する事業展開を行う方向性を決めました。

■3つ目の問いかけ: 現在から将来に向けて、社会全体や取り巻く環境が変わる中で、会社、事業にとってどのようなチャンスがあり、リスクは何なのか。

ここでは外部環境分析を通してどのようなチャンス、リスクがあるのか考えていきます。マクロ経済に関わる環境と、自社事業に関わる環境の2つの軸でみていきます。

外部環境分析の最大のポイントは、いかにいつもアンテナ高く社会全体や取り巻く環境を注意深く観察し、考えているかです。

例えば、毎日日経新聞を読まれている方とそうでない方であれば、読まれている方の外部環境の分析の質が格段に高いです。また、常にお客様や現場の社員とコミュニケーションされている経営者様の方が、今後の外部環境の動向に対して洞察が深いように思います。

よく弊社の小宮もお伝えさせて頂いているように日経新聞を毎日読んで頂くとともに、お客様や現場社員とのコミュニケーションも心掛けて頂くことがとても大切です。

ここでも小売業と専門商社の企業様で検討された外部環境について記載したいと思います。ここではマクロ経済に関わる環境は省略し、自社事業に関わる環境に絞ってみたいと思います。

(小売業の企業様)

チャンス要因

- 所得の2極化が進み、かつ物価上昇もあり、より安価なものが求められる

- エシカル消費等、環境に配慮した商品を選ぶ消費者が増加

- より人間味を感じるコミュニケーションや接客は顧客価値として高まる

リスク要因

- ネットスーパー等、EC事業者の拡大

- インフレ懸念

この小売業様は店舗というリアルな空間を持っていますので、その中で人間味を感じるコミュニケーションでお客様から支持されるチャンスはあると言えます。まさにそうした接客力や提案力こそ、ネットスーパーやEC等の競合に対して優位性を持つ差別化ポイントとしていかなければなりません。

(専門商社の企業様)

チャンス要因

- 温暖化等に伴う取扱い機械の需要増加

- 大型施設の再開発による需要増加

- エンジニアリングサービスができる会社の減少

リスク要因

- 標準品・汎用品の割合いが高まり、特注品の需要が減少

- 価格重視の商社の攻勢

エンジニアリングサービスができる会社が減少している、という事は、今後サービスを展開しようとしているこの企業様にとっては非常に大きなチャンスとなってきます。また単なる価格重視の商社と比較しても重要な差別化要因となってくるでしょう。

また温暖化等に伴い取扱い機械の需要が増加していることも、新しい事業展開を目指している企業様については大きなチャンスとなります。

■4つ目の問いかけ: 現在の会社、事業の強み、弱みは何で、また将来持ちたい強みは何なのか。

ここでは内部環境分析を通じて、現状の自社の強み、弱みを把握するとともに、将来目指したい強みについて考えていきます。

「お客様から見えるもの」としての商品、価格、サービス、及び「お客様から見えにくいもの」としての内部資源(ヒト、モノ、カネ、情報)の切り口で現状の強み、弱みの確認と、将来目指したい強みを検討します。

「お客様から見えるもの」から「お客様から見えにくいもの」の順番で確認、検討することが大事です。その理由は、「お客様から見えるもの」の強み、弱みから「お客様から見えにくいもの」の強み、弱みに繋げる必要があるからです。

例えば、サービスの強みとして「コンサルティングサービスが充実している」があがっているとするなら、その強みの理由として、人材面で「コンサルティング教育に力を入れている」や情報面で「コンサルティングを行う為のノウハウ、方法論が確立している」等があがる必要があります。

企業は外部に対して貢献することにより存在する以上、「お客様から見えるもの」に関係しない内部の強み、弱みは全く意味がありません。その為、「お客様から見えにくいもの」の強み、弱みは「お客様から見えるもの」の強み、弱みに繋げて頂ければと思います。

ここでも小売業、専門商社の企業様であがっていた内部分析についてご紹介してみたいと思います。

(小売業の企業様)

「お客様から見えるもの」

高品質・低価格で評価が高いフランチャイズに加入していることもあり、商品・価格に強みがあります。加えて、サービス面では陳列等も含む店舗作りも高く評価されています。

一方で、フランチャイズの制約の中での事業展開となっており、お客様に豊かさを感じて頂く為の品揃えに限界があります。また、接客も十分に対応できていないと考えています。

将来的には、新規事業による品揃えの拡充や、接客の充実を実現したいと考えています。

「お客様から見えないもの」

店舗作りの強みは、経営者のこれまでの小売経験に基づくノウハウです。これは単なるテクニックだけではなく、お客様視点に立って考えた店舗作りが求められます。

一方で、接客が十分に対応できていないことは、受発注やレジ等のオペレーションに時間が取られる事等が挙げられます。加えて、接客の向上に向けた教育体制にもまだまだ課題があります。

(専門商社の企業様)

「お客様から見えるもの」

現状の強みとしては、商品面での特殊機械の取扱いに加え、サービス面では商品知識に裏付けされた提案力や、販売後の丁寧なフォローを行うことにあります。

一方で、設置工事やメンテナンス等のサービスは外注等で対応しています。また、お客様の個別ニーズに対して、自社が持つ品揃え以上の対応はできていません。

「お客様から見えないもの」

これまで特殊機械を扱ってきた実績により、販売後の丁寧なフォローが実現し、お客様からの信頼に繋がっていると言えます。

一方で、設置工事やメンテナンス等のサービスに対応できる要員は乏しく、対応できる範囲も限られていました。また、営業担当者はお客様の個別ニーズを聞き出すヒアリング力や、個別ニーズを実現する企画力、技術力に課題がありました。

■5つ目の問いかけ: 内外の環境を踏まえ、現在から将来に向けて提供すべき商品、サービスは何なのか。

外部環境を踏まえてターゲットとなるお客様、及びそのお客様が求めるQPSを設定した上で、内部環境を踏まえて自社が提供するQPSを設定します。また、外部環境から競合が提供するQPSも確認します。

この際に確認するのは、自社が提供するQPSがお客様が求めるQPSに対応できているのか、また競合が提供するQPSと比較した場合に競争力があるのか、ということです。この2つがクリアしなければ、お客様に貢献できるQPSとはなりません。

QPSのうちどれに重点を置くべきか、どこで勝つべきか、という議論はあると思います。しかしながら、個別業界、個別企業の置かれた状況により異なると思いますので、正解はないと思います。商品で差別化できればよいですが、商品で差別化できないようであればサービスで差別化する場合もあると思います。大事なのは、環境や特性を踏まえてQPSの戦略を組み立てることではないかと思います。

それでは、小売業、専門商社の企業様であがっていたQPSについてご紹介してみたいと思います。

(小売業の企業様)

現在の商品揃えを継続しつつも、外食等、他事業への拡充も10年後には見据えています。

また、サービス面として空間演出を更に高めつつ、お客様の個別ニーズに対応できる接客の強化を目指すこととしました。

これは、ECに対してリアルな空間、接客により差別化を図るとともに、お客様から見てもEC化が進めば進むほど、リアルな空間、接客の付加価値が高まると考えているからです。

(専門商社の企業様)

これまでの特殊機械の卸販売に加え、設置・メンテナンス等のサービス提供を強化することとしました。また、メーカーから供給される商品では対応できない個別ニーズにも対応する為、メーカー機能を持ち、自社商品を供給することとしました。

これは、人手不足等の中でサービスに対応できる会社、人材も減少し、お客様ニーズも非常に高いと考えたからです。またメーカー機能や自社商品の供給は業界の中でも画期的なことであり、お客様ニーズの対応に加え、非常に高い競争力が期待できます。

■6つ目の問いかけ: 提供すべき商品、サービスの提供に向け、取り組むべきことは何なのか。

ここまでで将来の商品、サービスを決めたならば、商品・サービスの展開に向けて必要となるヒト・モノ・カネ・情報等を揃えていく為のアクションプランを検討していきます。

ここでも、「お客様から見えるもの」である商品・サービスと、「お客様に見えにくいもの」である内部資源、ヒト・モノ・カネ・情報とを連携していきます。例えば、サービスで提案力強化が上げられるならば、人材面で提案力がある人材の採用や、教育面で提案力強化に向けたトレーニング充実等が挙げられなければなりません。

これまでのご支援の中で感じることは、やはり中堅・中小企業では人材の量的・質的不足が大きいことがあり、人材面でのアクションプランの重要度が高いことです。

時には、将来の事業展開を実現する為の5年後、10年後の体制図をつくり、体制図の中で必要となる人材を具体的に考えていく作業等もしています。

それでは、小売業、専門商社の企業様であがっていたアクションプランについてご紹介してみたいと思います。

(小売業の企業様)

特に人材面と設備面からのアクションプランを検討しました。

人材面では、店舗作りや接客を強化する為の教育制度を充実していくこととしました。加えて、今後の新規事業展開等も踏まえ、経営人材の採用や育成等を行っていきます。

この企業様でも将来に向けた体制図を描いています。

設備面では、更に多くのお客様に商品・サービスをご提供していく為、新規店舗を出店していきます。また、新規事業も段階的に出店していくこととしました。

(専門商社の企業様)

サービス提供の強化に向けては、とにかくサービス人材の採用と育成を強化することとしました。特に昨今、人材不足等の要因もあり、いわゆる現場系の業務には採用難となっています。採用媒体等を通じた募集活動はもちろんのこと、自社社員に対して有望な人材を推薦してもらう取組みも始めることとしました。

また採用後も、サービス品質の維持・向上に向けた資格取得の推奨、育成制度の充実も取り組むこととなりました。

メーカー機能による自社商品の供給に向けては、まずは顧客ニーズを拾いあげる営業活動を強化することとしました。具体的には、拾い上げた顧客ニーズを寄せ集め、自社の技術等で対応できるか検討するプロジェクトを立ち上げることとしたのです。

■7つ目の問いかけ: 将来に向けた計画を実現する為に、この3年間で重点的に実行すべきことは何なのか。

ここまでは10年間の計画、つまり長期事業構想作成となりますが、この長期事業構想を踏まえて3年間の計画を作成していきます。

長期事業構想と短期の計画が連動していないと、長期事業構想は実現しません。長期事業構想からブレイクダウンする形で3年間の計画に落し込んで頂ければと思います。

特にこの3年間の計画の中では、長期事業構想で検討したアクションプランを更に具体化する事が必要です。具体化というのは、以下のような要素を決めていくことです。

- 誰が担っていくのか(担当部署、担当者)。

- 具体的なタスクは何なのか。

- 実施時期。

- 確認者は誰なのか、確認ポイントは何なのか。 等

あとは、これを現場の担当者の方々に実施して頂く段階に入っていきます。

その時には、きちんと長期事業構想を伝え、現場の担当者の方々が理解した上で取り組んで頂くことが大事です。

長期事業構想を伝える場として、経営方針発表会を開催することも非常に有効となります。

これまでご紹介してきた小売業、専門商社の企業様においても、各アクションプランを更に具体化した上で、経営方針発表会にて長期事業構想を伝えるとともに、現場の方々にお願いしたい具体的なアクションプランを伝えられていました。

■最後に~良い会社となる為の経営計画書とする為には~

ここまでで経営計画書作成にあたり必要となる7つの問いかけと、それに対するポイント、及び小売業、専門商社の企業様における事例をご紹介してきました。

最後に、良い会社となる為の経営計画書とする為に、私なりに大事だと考えるポイントについて2点挙げさせて頂きたいと思います。

- 「ミッション、ビジョンなき長期事業構想の作成は、単なる穴埋め作業となってしまう。」

ミッションの所であげたような「誰に、どのようになって欲しいのか」という思いや、そのミッションを実現する為に「どのような事業を展開していきたい」という思いが全ての出発点だと思います。

そのような思いが不在のままで、外部・内部環境分析、QPS、アクションプラン等の長期事業構想を作ったとしても、結局現在の事業の延長線上であり、また成り行きまかせな長期事業構想となってしまうと思います。それはフレームワークの中での穴埋め作業に過ぎません。

思いがあるミッション、ビジョンを踏まえて長期事業構想を作成頂ければと思います。

- 「10年間位の時間軸で考える事で、思い切った飛躍を想像できる。」

長期事業構想について言われることの一つに、「10年後のことは分からないので、10年間の計画を作成しても意味がないのではないか」ということです。

確かに、10年後について分からないことが沢山あるのはその通りだと思います。またこれだけ環境変化が激しい中では、確実なことがより言えなくなっているのも事実だと思います。

一方で、多様な情報を取得することができるようになったことで、より未来が想像しやすくなっているのも事実ではないでしょうか。また、自社が展開したい事業や、その中での強みは自社によりコントロールできることも多々あると思います。

大事なことは、イノベーションも含むような事業展開は、3年位で事業をスタートすることができたとしても、それが大きな成果に結びつくにはそれ以上の時間がかかってしまう事が多いのです。その中で短期の計画しかないと既存事業優先の保守的なものとなり、チャレンジングな計画は作りにくいと思います。10年間位の時間軸で考え、計画を立てることにより、大きな成果に向けて取り組むことが可能となるのです。

ぜひ、皆様の企業様においても、長期事業構想も含む経営計画書の作成、及び経営計画書に基づく企業経営をご検討頂ければと思います。

増田 賢作