(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2022」掲載記事)

この度はKC文集に目を通していただきありがとうございます。

今回は僭越ながら、経営において起きる人間関係論について考えること、及び実体験を記したいと思います。

皆さまは経営者や経営陣として、またはリーダーとして経営やビジネスに携わるお仕事をされている方が多いと思います。そして、経営や組織運営の中で様々な人間関係に悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。どんな素晴らしい経営者の人でも人間関係の悩みを持たない人はほとんど存在しないと言っても過言ではないでしょう。

私は、そこには明確な理由があると考えています。「志・目指す所が高いが故に発生する心の距離」です。

おとなしく現状に満足していれば、和気藹々、組織も発展しないですが人間関係も大きく崩れることはないでしょう。

私は経営コンサルタントの仕事をさせていただいておりますが、その中で様々な人間関係の課題を目の当たりにし、また、いままでのキャリアの中で、そして現在も自らの組織においても人間関係の問題と苦闘しています。

皆さまに何か偉そうなことを言える立場ではありませんが、逆にもともと得意でない分野についての考察をまとめることも、皆さまにとって何かのお役に立つのではないかと思い始めました。自分自身が苦闘する中で参考にしたことや思い至ったこと、実践していること、が少しでも皆さまのご参考になることを願っています。

■本文章の目的

この文章の目的は、KC会員様である皆様や私の直接のお客様である経営者の方が日々人間関係の課題に取り組まれていらっしゃることを目の当たりにし、私自身がその経験と学習の中から考えてきたこと、および状況の改善に貢献できた事をご参考までにお伝えすることにあります。

あくまで、私自身もリーダーとして人間関係に苦闘中の身であります。そのため、経験も実績も豊かな読者の皆様に対して偉そうなことを言える立場ではありません。しかしながら、そのことの中で見えてきた事を、今の私の状況で、等身大で記載をさせていただく事はご笑覧をいただく皆様にとっても1つの参考になるのではないかと思いここに執筆をさせていただくことにしました。

私は経営コンサルタントとして経営者の方に寄り添う立場として、自分自身がリーダーであることを決して諦めるつもりはありません。リーダーであることの苦しさや、やりがい、そしてその苦闘の中から見出したことを、このように経営者やリーダーの皆様にお伝えすることも私の重要な仕事だと考えています。まだまだ洞察や経験が足りない部分もございますが、皆様の何かの参考になれば幸いです。

■よく見られる光景、問題点課題点(サッカーのフォーメーション理論)

私が特に経営における人間関係について記載をしようと考えた大きな理由は、コンサルティングの現場や私自身の組織での活動において、よく見られる光景がありそこに問題意識を持ったからです。

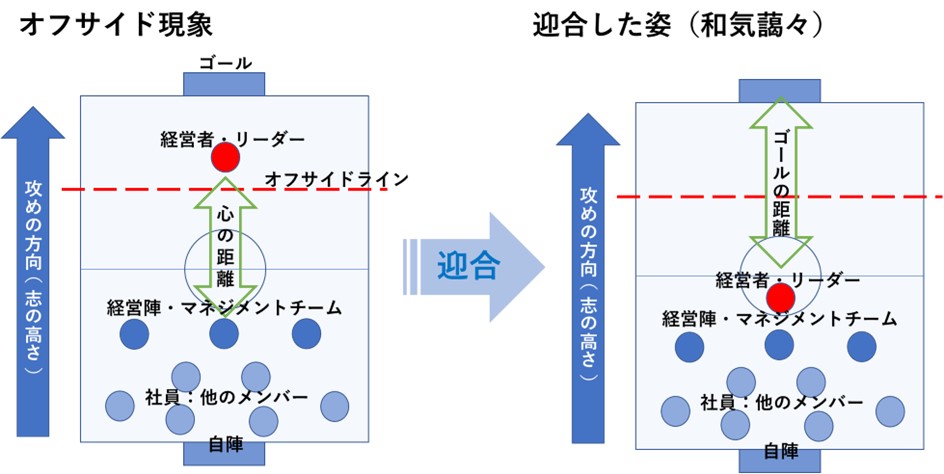

それは、私自身「オフサイド現象(サッカーのフォーメーション理論)」と名付けていますが、経営者やリーダーの方が会社の中で浮いていて、周りがついてこない、またはついていけない状況と言うことです。

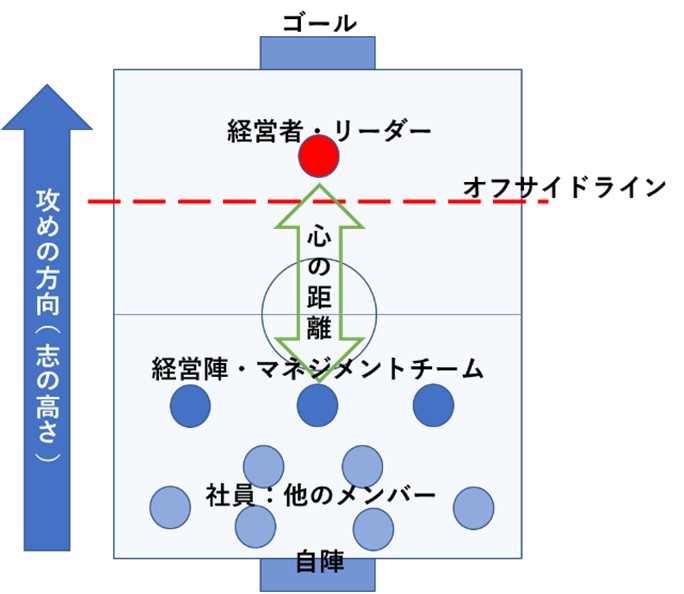

「心のポジション」をサッカーのフォーメーションで表現しますと、経営者がその名の通りトップ(フォワード)として最前線に立っているわけですが、その他のメンバーが自陣の低いところでとどまっており、1人だけ前線に立ってオフサイドポジションになってしまっていると言うことです。絵にするとこんな感じです。

サッカーをあまりご存じない方には少し理解しづらいかもしれませんが、サッカーにはオフサイドというルールがあります。相手のディフェンスよりも前のポジションでパスを受け取るとオフサイドとなりファールになります。要は、ポジションが前に出すぎていると言うことです。

オフサイドポジションについてのウィキペディアから抜粋をしますと、

“「オフサイドポジションとは以下の条件を全て満たした位置のことを指す。

・相手陣内(攻撃)にいる。

・ボールの先端(中心ではない)より前(攻撃方向)にいる。

・守備側が守るゴールラインから攻撃側選手の間に守備側の選手が1人しかいない。

つまり、攻撃側選手が守備側のゴールラインから2人目の守備側選手よりゴールラインに近い位置にいる。」“

サッカーのオフサイドの詳細な定義はそれほど重要ではないのですが、心のポジションの問題点としては、経営者(トップやリーダー)が他のメンバーとの心の距離がありすぎる事です。

また、経営者とその他のメンバーの距離が離れすぎていることです。これでは、パス回しもスムーズにいかず相手にとっては脅威でも何でもありません。

心のポジションに置き換えたパス回しとは、メンバーとの効果的なコミュニケーションともいえるでしょう。心のポジションが遠いパス回しは、本音の心の交流も少なく、またゴールを実現するためにも効果的とは言えない(チャレンジがない)ものになるでしょう。

サッカーのルールでは、攻めて相手のゴールにゴールを入れれば得点になります。経営で言えば、経営の目的を達成すると言うことがサッカーで言うところのゴールに置き換えられると言うことです。

経営におけるゴールは、サッカーにおけるゴールほどわかりやすいものではありません。また、経営者の皆様やリーダーの皆様が、例えば経営実践セミナーなどにご参加いただき、小宮の熱い話に影響受けてさらにゴールを高い位置にもっていくようなことも多々あります。つまりは志が高くなり、もっとなれる最高の会社、なれる最高の自分を目指すと言う状況です。

「グッドはグレートの敵」、「自分自身及び会社のグレートの状態はこんなものではなく、もっと崇高なグレートに向かって進んでいく必要がある」と志を新たにするのです。

経営実践セミナー等の関わりを通して経営者及び経営陣の皆さまの志を上げて、グッドやノーマルの状態からグレート(なれる最高の自分・会社)へ成功の道を進んでいただくことは、小宮自身そして小宮コンサルタンツのゴールです。

経営者の志が高くなる事は、日本にとってもその会社にとっても長い目で見ればその会社の社員さんにとっても非常に良いことです。しかしながら、志が上がれば上がるほどにオフサイド状態になっているのは何故でしょうか。

それは、経営者の志が高くなることが経営者にだけ閉じていて、社員及び経営陣に伝わっていないからです。

もちろん、経営者が1人でドリブルで突っ込んでいってゴールを決めることもあるかもしれません。創業経営者の方が会社の黎明期に成し遂げてこられたことは、このように一人でドリブル突破でゴール!という場面が多かったかもしれません。

しかしながら経営者が1人で決められるゴールは、グレートと呼べるレベルなのでしょうか。あくまで、働く人を生かし幸せにした結果のゴールであるべきであり、そうである以上は経営者だけがオフサイドポジションにいるような状況では経営の目的は達成できないと言えるでしょう。

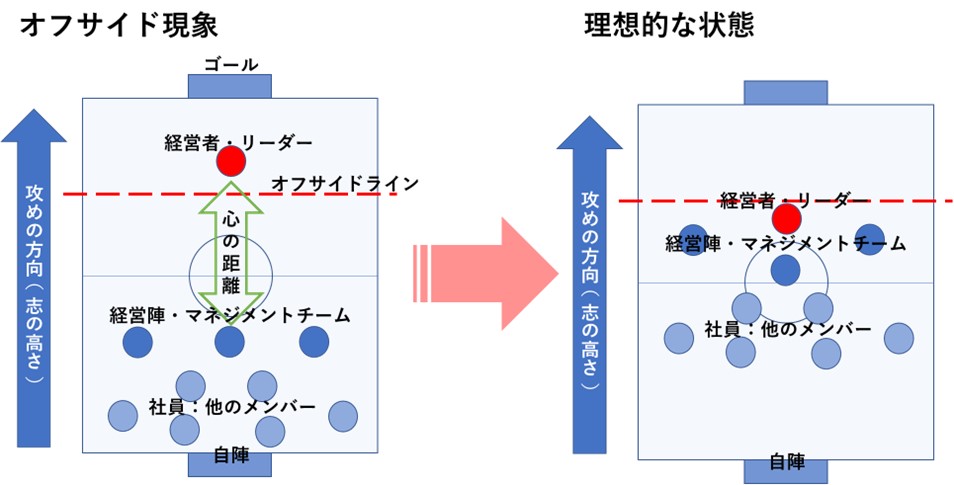

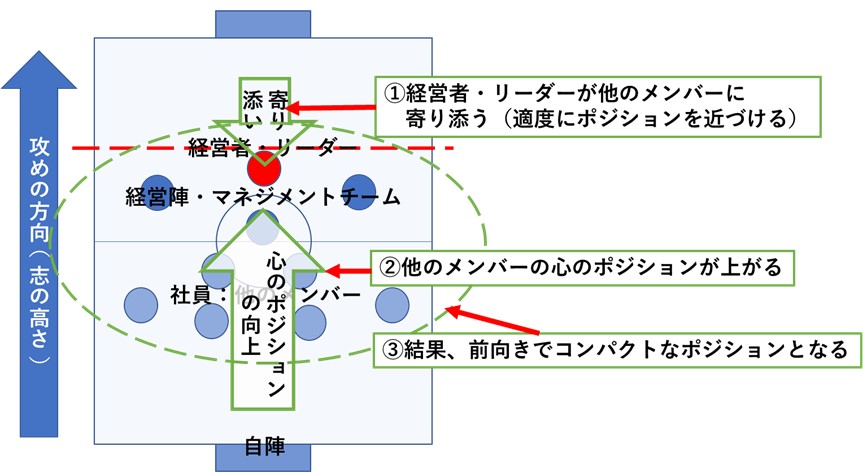

実現したい人間関係と経営の体制は以下のようなコンパクトなポジションになることです。このためには、経営者がもっと経営陣や社員さんに寄り添うことと、経営陣や社員さんが会社のゴールを意識して、もっと志を高めることが必要になります。

一見あまり変わらないではないかと思われると思いますが、大きな変化があります。

まず経営者がオフサイドポジションから脱却していること。ポジションが高くなりすぎていないこと。また、他のメンバーが経営者により近いポジションに上がっているということです。

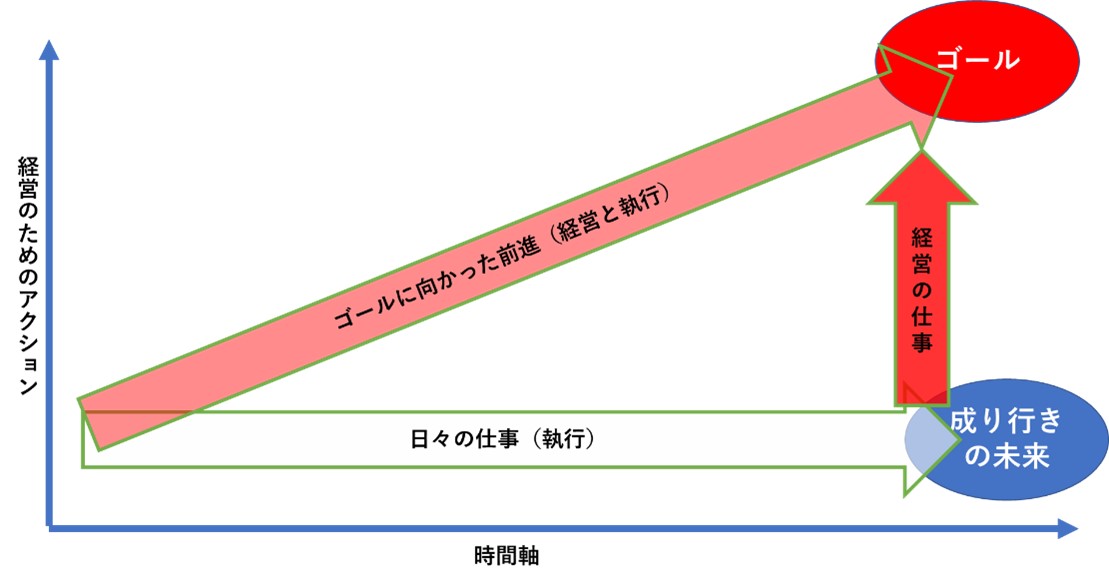

このように、しっかりと攻撃ができる体制を整えていよいよ経営のゴールに向かって一丸となって進んでいくことができます。日々の仕事が回っていることと、経営のゴールに向かって前進できていることとは違います。心の距離が離れていても、日々の仕事を回していくことはそれなりにできます。しかし、日々の仕事を回していることが経営のゴールに向かって進んでいるかというと、それは別物なのです。まさに「執行と経営の違い」です。

皆様の会社にとってのゴールは何でしょうか。そして、それはメンバーに伝わっていますか。また皆様の会社では攻撃(経営のゴールに向かって前に進める)する上でのフォーメーションはどのようになっていますか。自分がオフサイドポジション(自分だけが志が高い状態)に立っていないでしょうか。メンバーは近い距離にいますか。

是非ご自身の会社の状況をイメージしてみてください。そして、可能であればサッカー(でなくてもいいですが)のポジションに、「個人の名前も出しながら」落とし込んでみるといろいろと気づきがあると思います。

■経営者(トップ)がポジションを落として迎合するだけではダメ(志とオフサイドのパラドクス)

上記のように、組織がコンパクトにまとまって経営者がオフサイドポジションではなくなる事は非常に良いことなのですが、ここで問題があります。

単に経営者が心のポジションを落とすだけでは、相手のゴールから遠ざかってしまい、ゴールを決められるような状況ではありません。いってみれば、ただ経営者が自分自身の志を落として経営陣や社員さんに迎合しているだけと言うことになります。

皆様がなぜ会社を経営しているのか、人間関係や様々なことに苦闘しながら会社を経営する目的は何なのか。それは会社がそれぞれ持つゴールに到達することであると考えます。つまりは経営理念、ミッションやビジョンの実現と言うことになるでしょう。しかしながら、周りのメンバーを生かすことを考えすぎるあまり、そのゴールから遠ざかってしまうようではゴールの達成はおぼつかないという焦りもあることと思います。

志は高ければ高いほど、オフサイドポジションのような状況になってしまいがちだと言うパラドックス(逆説)があるのです。

私はそのような状況に直面している経営者・リーダーの方に、「だからといって志を決してあきらめないでいただきたい」と言いたいのです。

志が高ければ高いほど、周りに理解されない、そして周りとの心の距離・軋轢が生まれる、これは世の中の必然とも言えることです。松下さんや稲盛さんの著書などでもそのような場面が見受けられるのです。あれほど立派な経営者の方であったとしても。ではどうすれば良いのでしょうか。

ここから先は、私自身もまさに苦闘の真っ最中であり、皆様に何かを成し遂げた立場として偉そうなことが言えたものではありません。

しかしながら、経営コンサルタントとして同じ問題にぶち当たり、具体的にそして時に抽象的にその問題に向き合いながら様々な書籍から学び実践をしてきたこと、そしてそこから見えてきたことをこれから皆様の参考に少しでもなれば、少しでも貢献できればと思い記載することとします。

■人間関係は脳細胞のシナプスのようなもの

唐突な表題となっていますが、最近改めて思うこととしては「人間関係は脳細胞のシナプスのようなもの」だと思っています。

志が高まった経営者・リーダーと、他のメンバーとのシナプスを構築することが、オフサイド現象を解消する鍵になるということです。

脳細胞とシナプスの関係については、簡単に説明をさせていただきます。

(完全な脳科学の説明とは違うかもしれませんが、人間関係に脳細胞とシナプスの関係を生かすための説明と言うことで細かい点はご容赦ください。)

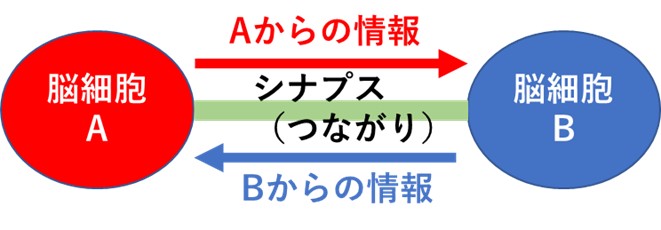

脳細胞は、最初はそれぞれに独立した存在として脳の中に存在します。しかしながら、学習や様々な経験をもとに脳細胞同士がシナプスと言われる情報伝達物質でつながってきます。脳細胞にそれぞれの情報が埋め込まれており、それぞれの脳細胞に対してシナプスが複数や太く重なり会うことによって、脳が活性化されていくと言うことです。

人生経験や、学習を通して、脳細胞に情報を蓄積し、そして脳細胞が相互にシナプスでつながることによって、脳細胞同士の情報伝達が行われます。シナプスが強固につながっていれば、即座に脳のデータベースとしてアウトプットができるようになるのです。

逆に細胞同士のシナプスが脆弱であれば、どれだけその時に脳細胞に情報が蓄積されていようがその情報にアクセスすることができなくなります。

では、人間関係における何が脳細胞で、何かシナプスかと言う事ですが、それぞれの人が脳細胞、そしてそれぞれの人と人との関係がシナプスと言うことになります。

人間関係をしっかりと育てて、人と人との間に情報が伝達できるシナプスがしっかりと形成されているかどうか、そのシナプスが弱ければ情報(意味も意識も)が伝わらないと言うことです。

今回は経営について記載していますが、経営者と経営陣、社員さんの関係でも言えますし、これは家族の関係でも言えることです。人間関係はほとんどすべての細胞とシナプスの関係で説明できるのではないかと思っています。

■シナプスと伝達する情報について(脆弱なシナプスにスタンガンはNG)

お恥ずかしい話ですが、私自身がリーダーとして様々な仕事をして参りましたが、その中で脆弱なシナプスに強烈な情報を流して、そのシナプスを破壊してしまったことが多々あります。直接的に言えば、人間関係も充分にして構築できてない中で激しいことを言って人間関係が破壊してしまったと言うことです。

人間の脳にはシナプスに微弱な電流が流れることによって情報が伝達するといいます。

それに例えて言えば、さしずめあるかないかわからない位の脆弱なシナプスにスタンガンでの強烈な電流を流したような状況です。

当たり前ですが、そのようなことをすれば人間関係が崩壊するとともに、所属する組織にとっても嫌な思いをしてしまう人を生み出してしまい組織にとっても、当然リーダーにとっても何のプラスもありません。

私はこれまでの人生の中で、自分自身が明確に認識するしないにかかわらず、様々な敵を作ってきたと思います。今更それをなかったことにはできないですが、これからなるべく良好な関係を築き強いシナプスで結ばれた組織を生み出していきたいと思うとともに、なるべく敵を作らないような生き方をしなければいつか足元をすくわれることになります。

目的意識が高い、志が高いリーダーであればあるほど、強烈なものにつき動かされて周りに対してスタンガンのような強烈な電流を流さなければならないような状況もあるでしょう。しかしながら、それは本当に今流す必要があるのか、そしてスタンガンのような情報を流すときに相手とのシナプスはそれに耐えうるレベルでつながっているのかと言うことを考える必要があります。

■人間関係シナプスを築くために必要な要素とは何か

今まで記載させていただいたことでお分かりのように、経営陣や社員の方と強固なシナプスを構築する必要があります。

では、そのシナプスはどのようにすれば構築できるのでしょうか。私は、

①経営者・リーダーの人格

②自身及びメンバーの素直さ謙虚さ

③時間

が必要と考えています。それぞれについて述べていきたいと思います。

①経営者・リーダーの人格

ITやテクノロジーが発展した現在の社会においても、脳細胞とシナプスの構成要素である人と人間関係は、数千年も昔からほとんど変わらない状態で存在すると言っても過言ではないでしょう。

つまり、数千年も昔から人間は、社会的な動物である人間である以上は必然的に他の人とシナプスを形成して生きてきたと言えるでしょう。そして、その中で様々に悩み智慧を磨き上げてきたのです。その智慧の結晶が古典です。

相手とのシナプスを形成するために必要なことや、シナプスにどのような情報を流しそして情報を受け取り、その効果の中でシナプスを強固にしていけるのだろうか、このようなことがほとんど全てと言っていい位古典には書かれているように思います。

これらは即ち人格と人間関係構築のスキルともいえるものでしょう。人間関係のシナプスを結ぶために、人格や人間力を高める必要があるのです。

だからこそ、経営者は経営理論などを学ぶことも大切ですが、人間学としての古典を学ぶ必要があるのです。当たり前ですが、その結果として人格を磨く必要があると言うことです。

私自身、コンサルタントとして経営の現場に寄り添う仕事をしています。そこで起こる人間関係の問題は、ほとんど古典に書かれていることで解決できることです。

古典を学び人格を学び、そして周りの方達と健全なシナプスを構築することによって、スタンガンのようなメッセージを伝えざるを得ない時でも相互に理解が進み、組織が維持向上できるということです。

古典の例で言いますと、例えば儒教・道教・仏教の3つの教えの上に立って人生の知恵、処世の道を説いている「菜根譚」からのほんの抜粋程度ですが例えば

「地の穢れたるは多くの物を生じ、水の清きは常に魚なし。故に君子は、まさに垢を含み汚を納るるの量を存すべし。潔を好み独り行うの操を持すべからず。」

⇒汚い土には作物が育つが、澄みきった水には魚も住まない。汚いものもあえて受け入れる度量を持ってこそ君子といえる。独りよがりの潔癖は避けるべきだ(守屋洋著:世界最高の処世術 菜根譚 より)

「人の悪を攻むるには、太だ厳なることなかれ。その受くるに堪えんことを思うを要す。人に教うるに善を以ってするは、高きに過ぐることなかれ。まさにそれをして従うべからしむべし」

⇒人を叱責するときは、あまり厳しい態度で臨んではならない。相手に受け入れられる限度を心得ておくべきだ。人を教え導くときには、あまり多くを期待してはならない。相手が実行できる範囲で満足すべきだ(守屋洋著:世界最高の処世術 菜根譚 より)

「我、人に功あらば念うべからず。而して過ちは則ち念わざるべからず。人、我に恩あらば忘るべからず。而して怨は則ち忘れざるべからず」

⇒人に施した恩は忘れてしまった方が良い。だが、人にかけた迷惑は忘れてはならない。人から受けた恩は忘れてはならない。だが人から受けた怨みは忘れてしまった方が良い(守屋洋著:世界最高の処世術 菜根譚 より)

「人の小過を責めず。人の陰私を発かず。人の旧悪を念わず。三者は以って徳を養うべく、また以って害に遠ざかるべし」

⇒小さな過失は咎めない。隠し事はあばかない。古傷は忘れてやる。他人に対してこれらのことを心がければ、自分の人格を高めるばかりでなく、人の怨みを買うこともない(守屋洋著:世界最高の処世術 菜根譚 より)

など、金言が山ほどあります。表面的に理解するだけではなく日々の経営、コンサル、人間関係の実践の中で知識を智慧に昇華させることで人と人とのシナプス形成において絶大な力を発揮することになります。

②自分とメンバーの素直さ謙虚さ

シナプスを形成しやすい人の特徴は何かと言うと、やはり「素直で謙虚」であることでしょう。

「求める心、謙虚な心さえあれば、心の鏡は随所にある。自分の周囲にある物、いる人、これすべて、わが心の反映である。」と松下幸之助さんの「道をひらく」に記載があります。

相手を受け入れる素直さと謙虚さがお互いにある組織は、相互の理解が早く進みシナプスの形成が促進される傾向があることを実感します。この文化はセッションを行うことや環境設定などによって改善していくこともできます。

一方で、ある種頑固な人、可塑性(自ら変わる力)がない人は、自分自身の考えの鋳型(フレーム)をなかなか曲げないため、その鋳型の範疇でしか分かり合えないことが多いと感じます。その鋳型が、組織のゴールにつながっていない場合には、残念ながらその人の活躍の幅は執行の範囲に限られてしまうことになるでしょう。

これも人格とつながる話ですが、まずは自分自身が素直さ謙虚さを身につける努力をすることであると考えます。素直で謙虚な組織の文化を醸成するために一番重要なことは、トップ自らが素直で謙虚を実践することだからです。むしろ、相手にそれを求めるよりも自分自身の素直さ謙虚さを高めることを意識するということでしょう。まわりの人が頑固な人ばかり、ということは、それも自分自身の今までの心のあらわれと捉えることもできるのでしょう。

とは言え、道半ばの私はこの分野についてはこの程度にしておきます。

③時間

非常に当たり前の話かもしれませんが、出会ってすぐに強固なシナプスを形成する事は非常に稀です。むしろほぼないと言っても過言ではないでしょう。そして、人間関係のシナプスはこちらができていると思っていても相手がそれを認識していなければつながっているとは言えません。

やはり、丁寧に時間をかけてお互いに構築していく必要があるものです。人間関係のシナプスとは相手との相互関係なので、自分がどれだけ求めたとしても相手の心のスタンスによってその形成具合は異なります。

人間関係のシナプスは、常に客観視していく必要もあるでしょう。実態と自分が認識している相手との関係というものは異なる可能性があります。そういったことも、自分だけではなく時に客観的な意見を聞きながら軌道修正をしていくことも大切なのだと思います。

焦らないことが大切なのだと私も自分自身に言い聞かせています。しかしながら、経営においても時間は限られていると言うことも事実です。そのような中で、相互関係のシナプスであったとしても効果的にスピーディーに構築をしていくためには、相応の人格、人間力が求められると言う事でもあります。

逆に言えば、人格・人間力がなく、相手を理解する努力もせずに時間だけを積み重ねてもシナプスは一切形成されないということでもあります。

・サッカーのフォーメーション理論で言えば「タメ」を作る動きが必要

これまたサッカーの話で大変恐縮なのですが、自分の味方が攻撃に上がってくるまでの時間を作る、「タメを作る」動きと言うものがあります。フォワードの選手がボールを持ちながら時間を稼ぐのです。その間に、味方が上がってきて重層的な攻撃ができるようになります。

経営者やリーダーが少しポジションを落としてボールをもらって、タメを作って人間関係の構築と、自分自身や周りの人の志の向上のための時間を稼ぐと言うことです。これが、人間関係のシナプスを構築する上で必要な時間的な要素なのではないかと私は感覚の中で思っています。

■相手を理解するために必要な「聴く」スタンス(書籍:「Listen」ケイト・マーフィ:著 からの学び)

人間関係で悩み反省した自分に、非常にタイムリーなタイミングで私の尊敬する経営者の方からこの書籍を紹介されました。

改めて紙の本でも読み、そしてオーディオブックなどで繰り返し聞いている中で非常に思うところがありました。

人間関係のシナプスは、経営者やリーダーが情報を一方的に伝えるためにだけあるわけではありません。むしろ、相手を理解するためにあるのです。そのスタンスがとても重要です。もちろん経営において時にスタンガンのような強烈なゴールの意識を伝えなければいけない状況もあるでしょう。しかしながら人間関係のシナプスを強固なものにするためには、相手からの情報を受け取るつまり心から相手を理解する、聴くと言うスタンスがシナプスの強化につながってきます。

非常に当たり前の話かもしれませんが、リーダーはメンバーと強いシナプスを形成するためには相手のことを深く知らなければいけません。そのためには、手っ取り早い方法など存在しないと言う事をあらためて認識することができます。

私達はライフラインチャートという今までの人生の歩みを示すチャート(詳しくは2021年のKC文集の馬場のパートをご参照ください)などを活用して、その人の人生を可視化してもらって説明をしてもらうと言うようなセッションを我々は経営合宿などでよくやっています。お客様にもそのようなライフラインチャートの導入をお勧めしたりしています。

だからといって、その人の人生を知ることと、今のその人が考えていることや望んでいること、その他相手の置かれている状況を理解することとは別物です。もちろん、人生の道筋を理解できていたほうが相手への理解は深まるのですが、いずれにしてもその人からの直接のまたは表情やその他の仕草から生み出されるシグナルに耳と目と脳と全力を注ぎ込んで相手を心から聴くスタンスが相手との信頼関係やコミュニケーションの土台を築くシナプスを形成することになるのです。

よく何か作業をしながら相手の話を聞くようなことを私もやってしまうのですが、何か意味を伝えるだけのコミュニケーションであればそれでも成り立つ部分もあります。しかし、本当に相手が伝えようとしていることを理解するためにはそれでは絶対に無理です。

先にも述べましたが、人間の脳のスピードは、相手の話よりも圧倒的に早いです。だからこそ何か作業をしていたり、別のことを考えたりしていても相手の話を聞いたような気になってしまいます。しかし、その脳の余ったキャパシティーを相手に全て向けて相手の表情や声色その他相手のことを中心にしながら脳をフル回転させることによって、相手への理解は驚くほど深まるといいます。私は、そのことを実践し始めたばかりでまだ道半ばですが、これからしっかりとそのようなスタンスで人と向き合っていきたいと思います。

■誰と強固なシナプスを結ぶか(時間の有限性について)

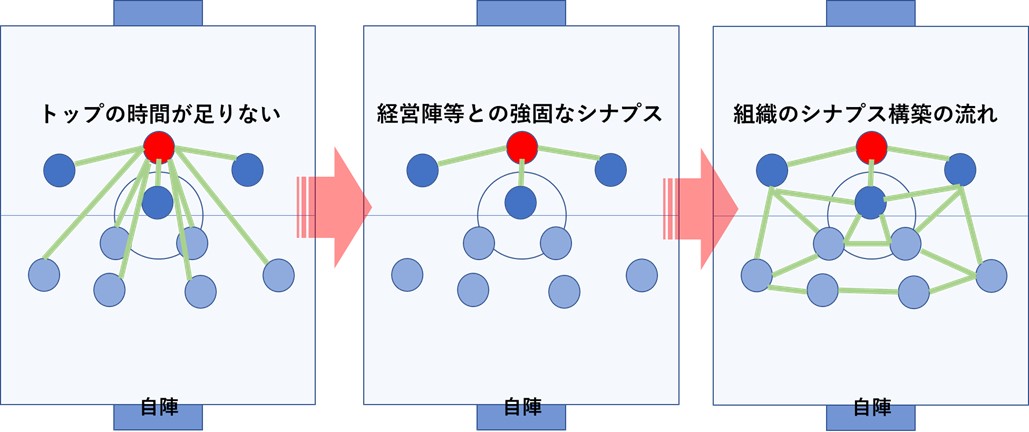

誰とでもしっかりと時間をかけて相手に向き合って強固なシナプスを構築したいと思われるでしょうが、それは現実的に不可能です。

・時間の制約があること

特に経営者の方であれば、自分の時間が有限であることを強く認識していることと思います。人間関係を構築することだけが経営者の仕事ではありません。しっかりとしたシナプスを形成する必要がある人を選択しその人と強固なシナプスを構築する必要があります。また、だからといって他の人とシナプスがつながっていない状態では何のメッセージも相互に行き交わないことになります。

社員の皆さん全員を幸せにすることが経営の目的でもあるわけですから、誠実にその仕事に向き合いメッセージを発信し話を聞きその中で自然と生み出されたシナプスを信頼するしかないでしょう。

・価値観の不一致

これは小宮の言う所の採用の誤りにも該当するところでしょうが、シナプスを形成したいと思って相手のことを理解しようと務めたところで相手にその意思がなければシナプスを形成は難しいと言うことも言わざるを得ないでしょう。だからこそ、誰をバスに乗せるか、誰を採用するかと言う事は非常に重要なポイントになります。だからといって、この価値観の不一致を理由にシナプスを構築できないと言い訳をする事は、自分自身の人格形成から逃げていることにもなりかねません。私は、このような言い訳をしがちな人間ではありますが、これからは言い訳をしないで自分自身の人格に向き合っていきたいと考えています。皆様にとってみれば、価値観の不一致によるものであったと楽観視する位で心のバランスがちょうど良いのかもしれません。

だからこそ、誰と強固なシナプスをすれば良いのかと言うことを決めなければいけません。

当然ながらこの基準は、好き嫌いではありません。経営という目的について言えば、組織の心のポジションを俯瞰した上で、自分自身のオフサイドポジションを改善するために強固なシナプスを結ぶべき人は誰なのかと言うことを真剣に考える必要があります。

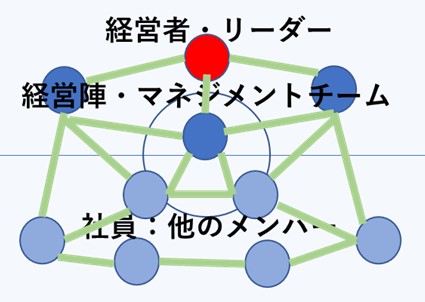

サッカーで言えば、トップ下に位置する人がマネジメントチーム、経営陣であると考えます。だからこそ、経営陣の方々と強固な人間関係を構築することが非常に重要であると私は考えています。ピータードラッカーの著作においては、マネジメントチームとは友人である必要はないと、良好な人間関係を築く必要はないと言う記述もあります。

しかしながら、中堅中小企業の経営においては、マネジメントチームは経営と執行の結節点でもあると考えています。だからこそ、マネジメントチーム、経営陣の方々と強固な人間関係を築き、経営陣の方々考えを聴き、しっかりとメッセージを伝え共有し、経営陣の方々がまた社員の皆さんにメッセージを伝えていく、また考えを聞いてきシナプスを構築していくと言う「組織内における人間関係のシナプス形成の流れを作っていく」ことが大切なのだと考えます。

先に述べました通り、経営と言う目的を達成するためにはトップ下である経営陣の方々と深いコミュニケーションをとり太いシナプスを形成する必要があると言うことです。また、経営陣の方たちが部下の方と、社員の方と、強いシナプスを作り上げられるだけの人格を備えていることも大切なことです。

だからこそ、経営者や経営陣の方はやはり人格を磨き続ける必要があると言うことです。

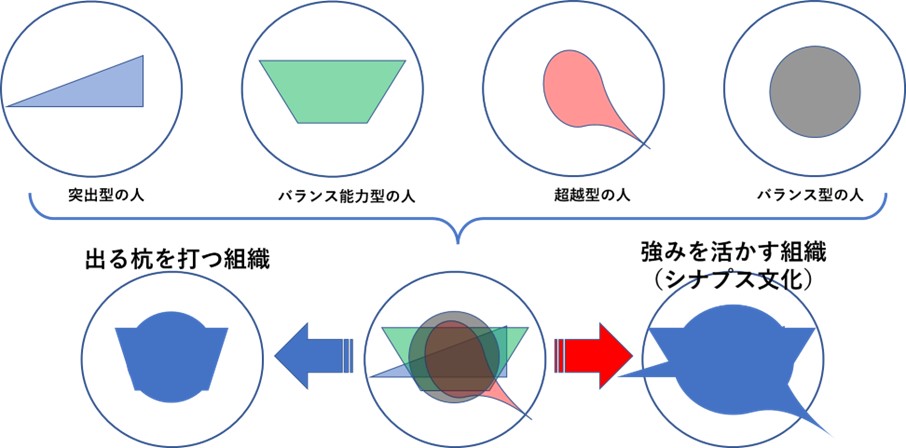

■強みを活かす組織はシナプス文化がある組織

人の強みを活かす組織とは、それぞれの人が強いシナプスでつながっていることによって、それぞれの特徴が出せる組織であると考えます。

図にするとこんな感じです。

野球やサッカーなどで、よくチームのレーダーチャートが載っていると思います。長打力があるチームや、投手力があるチーム、はたまた監督の采配の力が強いチームなどそれぞれ特色があります。これは人間も同じことで、それぞれ何かに強みを持った人が集まっています。

それらの「強み」をと組織のパフォーマンスに結実させるためには、相互に信頼関係が生まれていなければいけません。この土台も、相互にシナプスがつながっているかどうかと言うことに他ならないと私は考えています。強みが相互に伝達され、強みを活かして弱みを補完する関係が構築できればそれぞれの個人の強み以上の組織パフォーマンスが発揮できます。上記の図で言うところの「強みを活かす組織」です。

相互のコミュニケーション、信頼関係がなければ(人間関係のシナプスの構築ができていなければ)相手の強みを生かすことができません。私は、今も昔もマネジメントで失敗をして人の強みを生かせないばかりに窮地に追い込まれることが多々あります。上記の図で言えば、「出る杭を打つ組織」ということになるでしょう。

それはとりもなおさず自分がもたらしたことであり、結果としてその人の強みを生かせないためにお客様に迷惑をかけることになります。結局は、自分自身のマネジメント能力が不足していると言う事はお客様に対する貢献の度合いを下げてしまうことになってしまうのです。これは経営者においても同じことが言えて、マネジメント能力が低く、それぞれの人の強みを生かせないとするとそれはお客様に対して世の中に対して人的資源や会社の資源を生かせないと言うことになるのです。そのため、会社や組織の生産性は経営者やリーダーがもたらす影響が多大であると言えるのです。

・心理的安全性の高い組織文化はシナプス文化と言える

心理的安全性とは、それぞれが言うべきことをしっかり主張しその上で人間関係が崩れない組織を言います。

どれだけ優秀な組織であったとしても、最初からそのようなパフォーマンスは難しいと思いますが、短期的なプロジェクトであったとしても、シナプスの形成を重んじるような行動を促進することが心理的安全性の構築につながります。そのような場面が求められるケースもあるでしょう。

私は、自ら組織運営を行ってきた経験と経営コンサルタントとしてお客様の仕事を見てきた経験から、心理的安全性の高い組織は、相互のコミュニケーションがしっかりしているそして信頼関係が成立している組織に多く見られます。つまりそれぞれの人のシナプスがしっかりとつながっていることが心理的安全性の高い組織であると言えると考えています。

シナプスがしっかりと形成される前の段階でどのように心理的安全性の高い組織を文化として作るかと言う論点はGoogleなどでも研究されていると思いますが、それは応用の話であって、中堅中小企業の経営において最優先するべきはまずはしっかりと人間関係のシナプスを構築することであると考えます。

■経営と執行における具体と抽象(伝え方:経営は抽象的な部分が多い)

経営者やリーダーのオフサイド現象解消のためには、相互にシナプスをつなぐ人間関係だけが全てを解決するわけではありません。今回は紙面の関係で多くの説明を割くことはできませんが、具体レベルと抽象レベルを踏まえた情報の伝え方も大切です。

人間関係のシナプスが構築されて、パス回しがスムーズにいくようになったとしても、経営のゴールというものはなかなかメンバーに腹落ちされるものではありません。パス回しをすることで、何をゴールとして進んでいくのか、ということを伝えてともに進んでいくために必要なこともあります。

また、ここで改めて私自身が最近認識したことをお伝えしたいと思います。それは、非常に当たり前ではあるのですが、相手のわかりやすさを常に配慮すると言うことです。

特に、経営と言う仕事はとても抽象的な概念を考え実践する仕事です。一方で、日々目の前の仕事に取り組んでいただいている社員さんや、それぞれの部門に責任を持つ経営陣の方々は、より具体的な今日明日、1カ月半年1年と言った目線に立っています。

つまり、どれだけシナプスが強かろうがそのシナプスで伝えたい抽象的な概念を具体的な日々の仕事に取り組んでいる人たちにわかりやすく伝える努力が必要なのです。

これは細谷功さんと言うコンサルタント方の、「具体抽象トレーニング」と言う本で学んだことですが、相手がどのような具体レベルで考察をしているのか仕事に取り組んでいるのか、自分自身の話を聞こうとしているのかと言うことを理解することが大切です。

目の前の事や具体的なことに関心のある方に対して、いきなり志を高くなれる最高の自分を目指しましょうと言うような、抽象的な話をしてもなかなか伝わるものではありません。

この時に大切なことが、最終的に伝えたい事は非常に抽象的な経営のメッセージではあるものの、そこに至るまでの道筋を伝える相手が興味を持っているレベルの具体化からスタートする事です。

社員さんや経営陣の方や、誰にとっても切実に具体化されたものは、例えばご自身の給与です。ご自身の給与の話から始めると、「お金を追うな、仕事を追え」に反するという話になってしまうのですが、少なくとも世のため人のため、という壮大な抽象化された表現よりも、自分や家族を幸せにするために自分の給与を上げる、ということの方が誰にとってもより具体的でピンと来ることでしょう。

この時に、

・個人の給与という具体化されたものから、

・みんなの給与総額と、それを生み出すために必要な付加価値(≒粗利額)、

そして、

・付加価値を上げるためには商品・サービスを磨く必要があり、それがマーケティングとイノベーションであるということ、

そして

・それを中長期にわたり継続し組織を維持・向上させることは、なれる最高の自分・なれる最高の会社の姿である、

というように、具体化されたもの(個人の給与)から、抽象化された経営の目的(なれる最高の会社)まで、具体から抽象の階段をかみ砕いて伝える努力も必要です。

このように、情報が伝達できる状況に人間関係的になったとしても、伝わる情報を伝えなければなりません。そのためにはわかりやすさ、メッセージ性をしっかりと考えて相手の具体レベルに応じた伝達をすることが求められると言うことです。そして、数字やKPIという指標は、具体化して伝えるためには必須の考え方でもあります。ただ、その数字や指標が目的ではない、ということをしっかりと伝えることが大切です。

■経営コンサルタントとして

私は小宮コンサルタンツ 会社に入社してもうすぐ4年になります。その中で、今までM&Aのマッチング事業や事業再生のコンサルティングを立ち上げて運営してきた経験を活かし、グッドやノーマルな会社をグレートにするためにどのようなコンサルティングスタイルが自分自身に適したものなのか、お客様に対してより貢献できるものなのかということを模索してきました。

その中で、私が思い至ったのは、経営者の伴走者であり、経営者の方が様々な取り組みをされていることを統合して経営者の方の脳の一部となって一緒に考えて経営の実践を推進していくと言うスタンスです。

そのためには、私自身も経営者の方と強固なシナプスで結ばれる必要があります。とても運が良いのですが私のお客様である会社の経営者の方は、素直で謙虚な人格者の方が多く、私自身の至らないところをカバーしていただきつつ強固なシナプスを結ばせていただいていると実感します。

そのような経営者の方々も、現実にはオフサイド現象に直面しています。

和気藹々ではなく、切磋琢磨の関係を築くためには、時に険悪になるようなスタンガンのような情報の応酬がなされることもあるでしょう。しかしながら、人格形成を行うことによって乗り切りながら(私の場合は主に経営者の方に許していただきながらですが、、、)会社を成功に導くパートナーとしてやってきたいと考えています。

本当に必要なことは、摩擦を恐れずに提言する必要もあります。ただ、それは強いシナプスで結ばれた人間関係の中でしか通用しません。そして、この関係はお客様や皆さまの会社においても共通すると考えています。

私自身は、まずお客様である経営者の皆様と強固なシナプスを構築させていただき、心からのコミュニケーションを通じて皆様の経営をより成功に導くために鋭意努力して参りたいと考えています。

最後まで目を通していただき、誠にありがとうございます。

新宅 剛