(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2022」掲載記事)

■はじめに ~年間200名の次世代リーダーとの取り組み~

リーダーとはどのような存在か、或いはマネジメントとは何をすることか、こうした問いをこれまで様々なお客さま先で数百回は投げかけてきました。すると9割がた「リーダーとは選ばれた天性の持ち主がなるもの」「マネジメントとは管理すること」といった答えが返ってきます。この理解は大きな誤解です。組織の成果が持続的に上がらないのは、リーダーによって正しいマネジメントが実践されていないことがその原因であると感じています。当たり前のことを言っているように感じられるかもしれませんが、マネジメントの原理原則から逸脱した組織は遅かれ早かれ衰退、ないしは破綻します。

私は本文集に執筆するにあたり、この機会をこの数年お客さまから頂いた「次世代リーダー育成」「企業文化創造」という仕事において培わせて頂いた、ややとっ散らかった知見や手法を体系化する機会にしようと思い定めました(『次世代リーダー育成塾』というタイトルでウェブサービスのnoteにも都度実践での知見を寄稿していますので興味のある方は是非ご参照ください。“次世代リーダー育成塾 熊田”で検索、或いは弊社ホームページのコンサルタント紹介でもリンクが貼られております)。弊社の目指す”良い会社”のあるべき姿に共感し、或いは私のコンサルタントとしての志やご提案に共感して頂いたお客さまの胸を借りて、直近5年間だけでも延べ800名ほどのリーダー、或いはリーダー候補の方々と切磋琢磨してきました。数々のセッション、研修のみならず、個別の対話、現場の方々とのヒアリング、そして課題図書や特定の提出課題に対する個別のやり取りを行ってきました。課題のやり取りでは主にメールやお客さまの使用しているマネジメントツール上で行う機会が多いのですが、字数にすると年間20万字を超えるやり取りをさせて頂いています。一人ひとりが学習と実践の狭間で提出頂いたアウトプット(1000文字~1万字程度)を実践に生きたものにするためには、一人ひとりの出したアウトプットに対する誠実なフィードバックと実践への動機づけが必要だと考えるが故に行っている取り組みです。そうしたやり取りのアウトプットから中堅・中小企業の次世代リーダーが組織で成果を上げるべく用いるマネジメントの原理原則について紙幅の許す限り述べていきたいと思います。因みに私の言うリーダーとは役職のことではありません。昨年も本文集で明記させて頂いていますが、下記に再掲します。

▼次世代リーダーの要件(こういう人は皆リーダー)

【1】次世代(中長期的な未来)の社会、会社、組織に明るく豊かな時代を引き継ぐことを人生の目的としていること(ワークアズライフであること)

【2】次の世代のリーダーを育てることに強い関心と愛情(仁)のある人

【3】面従腹背ではなく、ついてきてくれるメンバーがいること(ドラッカーの理論)

【4】組織全ての成果に自身が最高の責任を負う覚悟があること(評論家にならない)

“次世代リーダー”とは上記のような定義ですが、現実的な対象としては主に課長・部長層、或いは社長以外の役員・幹部の方々が対象となることが殆どです。その中でも特にミドル層と言われる中間管理職(部長・課長層)が多くなります。つまり、現在の経営トップの次の世代、或いは10年後には経営幹部、経営層として重要な役割を担うであろう人財です。また“次世代”という言葉には、次の世代に責任を持つ、という意味も込めています。つまり、自分たちの世代さえよければそれで良い、ではなく、先人たちが我々に豊かな環境を残してくれたように、自分たち現役世代もまた次の世代により良い社会や会社を引き継ぐ責務があるとの思いが込められています。一言で言えば「報恩感謝」の思いです。部課長など社員の人生に多大な影響を及ぼす立場にある方であっても、そこはやはり人間です。当然意欲には差があります。

モチベーションが上がらない、仕事に情熱を持てずに疲れ切っている人が多いのも実はこの部課長をはじめとするミドル層です。私は未来への使命を抱くリーダーが育つには、正しい歴史認識を学び、いま在ることへの感謝という強い思いを持ってくれることを大切にしています。恩を返すべき先人の多くはもう身近には居ません。例えば、創業の精神を改めて学ぶことで、自社の歴史を知り、いま在ることの存在意義の解釈を深めるアプローチもよく行います。しかし恩を返すべき創始者はもうこの世にはいない、或いは現役を退かれた後であったりします。そうしたとき、その報恩の念は自ずと未来を生きる後進に返すことに向けられます。そうした心を育むことが大切だと実践を通じて強く感じています。

我が国の管理職層は8割以上がプレイングマネジャーです。自分が責任を負っている数字だけでも大変、マネジメントどころではない、そんな声が絶えることもありません。しかし、この状況があまりにも長く続き過ぎました。マネジメントとは自らが使命感によって修養すべき教養であり、成り行きでは得られない人格形成も伴った専門的な能力を必要とします。目の前の仕事を通じて得られる職業人としての専門能力とは違った能力が求められます。マネジメントは、組織に独自の使命を与え、常にその目的から外れることなく組織とその構成する人財を活かして成果を上げていきます。成果とは世の中やお客さまにより良い変化を生み出すことです。またそうした成果に結びつけるべく、組織内においても良い変化をもたらすこともマネジメントの成果です。その担い手であるマネジャーを我が国では“管理職”と呼びます。

しかしこの呼称が宜しくありません。管理とは英訳すればコントロールです。外部から人財に力を加えて動かす、或いは操作する外圧のことです。いまだにアメとムチで人をコントロールしようとする経営者やマネジャーがいますが、これはマネジメントに於いて正しい考え方や手段とは言えません。科学的にも間違っています。人間は外部からの圧力では決して持続的な成果を上げられません。コントロールすべきは人ではなく仕事が付加価値を生み、生産的になるべく必要とされるそのプロセスです。

ではリーダーは“マネジメント”という道具を用いて組織にどうやって成果をもたらすのか。その内容について、本稿ではその一部を共有したいと思います。

■そもそも“マネジメント”とは何か

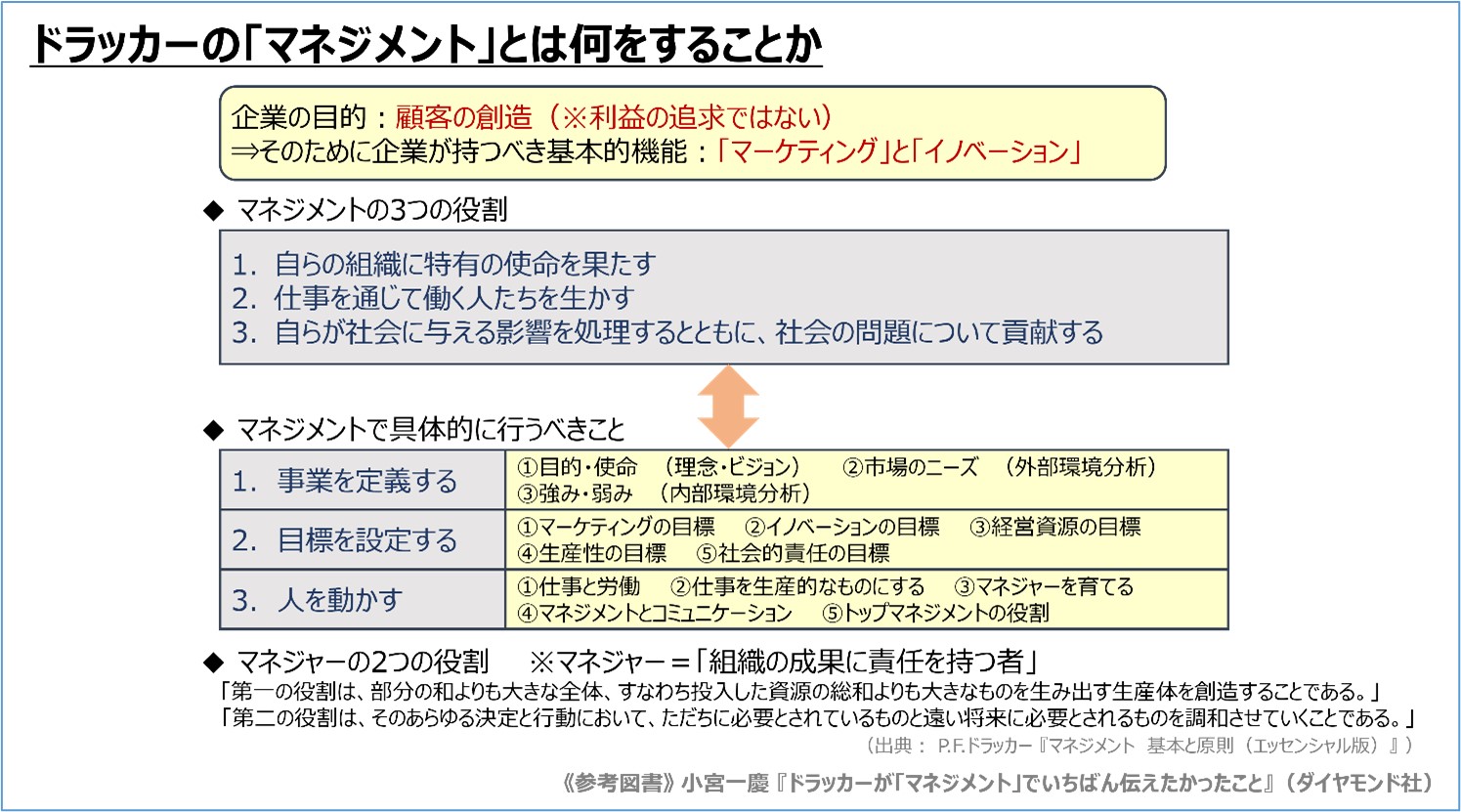

私の考えるマネジメントの原理原則や基本的な考え方はその多くがマネジメントの父、P.F.ドラッカーと人類が長い間をかけて引き継がれてきた古典からの学びとその実践を踏まえて以下のように定義しています。

「マネジメントとは、その組織独自の使命に基づき、人を活かし、人間としての成長と職業人としての成長を促し、マーケティングとイノベーションを通じて、組織の外に対して最大限の成果を上げさせることである。」

ドラッカーのマネジメントに関する知見はその膨大な著書から探りますが、主には『現代の経営』『経営者の条件』そして『マネジメント(上・中・下巻)』或いは『マネジメント(エッセンシャル版)』を基にしています。端的にまとめると次のようになります。

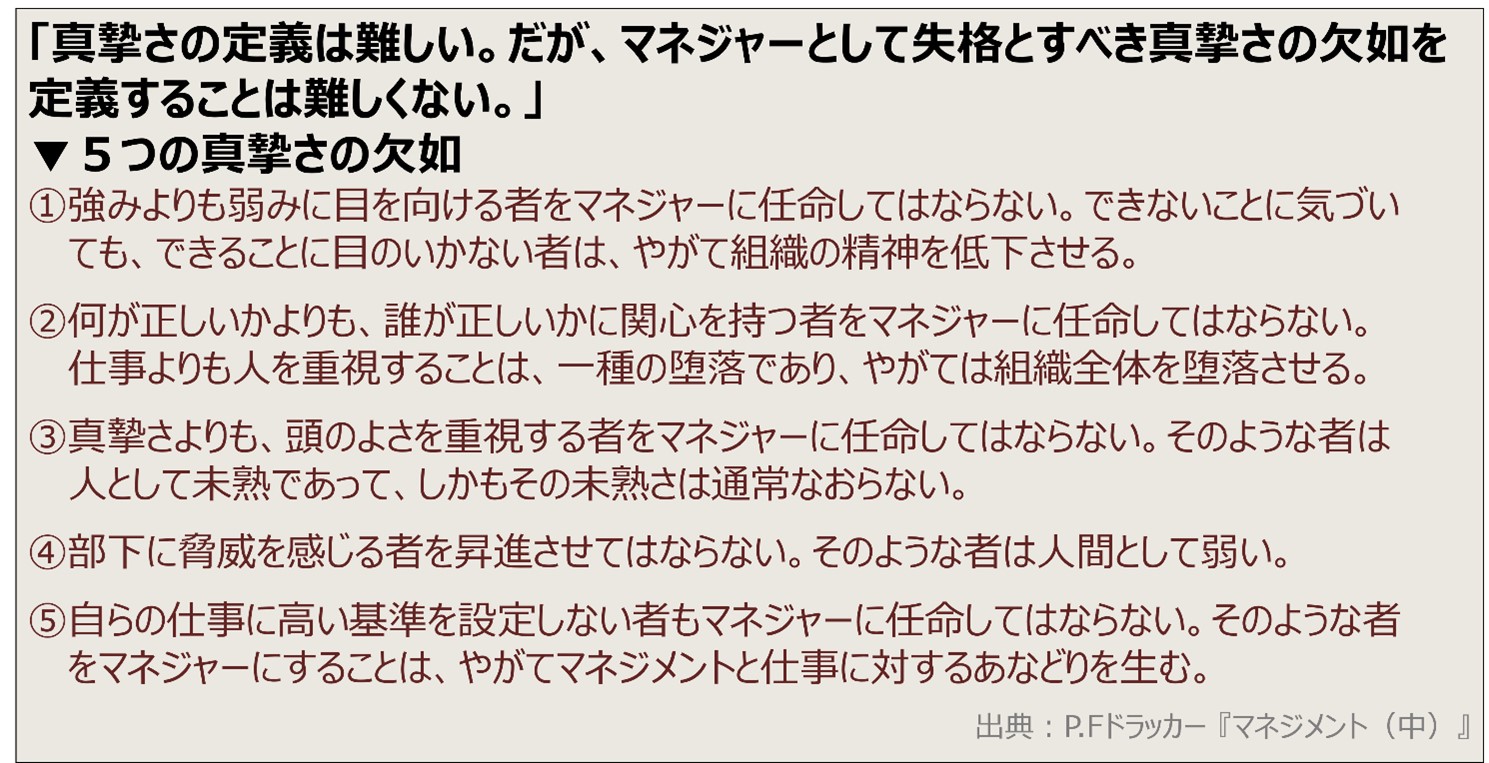

さらにドラッカーの『マネジメント』に書かれてあることでリーダーになる人に知っておいてほしい重要なこととして、「真摯さ」があります。

■次世代リーダーのマネジメントに不可欠な「真摯さ」 ~真摯さなくして組織なし~

ドラッカーが語った「真摯さ」とは何か。少し長い引用になりますが、私の考えるマネジメントの根幹を支える内容でもあるのでそのまま引用します。

「真摯さを絶対視して、初めてまともな組織といえる。それはまず、人事に関わる決定において象徴的に表れる。真摯さは、とってつけるわけにはいかない。すでに身についていなければならない。ごまかしがきかない。ともに働くもの、特に部下に対しては、真摯であるかどうかは二、三週間でわかる。無知や無能、態度の悪さや頼りなさには、寛大たりうる。だが、真摯さの欠如は許さない。決して許さない。彼らはそのような者をマネジャーに選ぶことを許さない。」

「知識もさしてなく、仕事ぶりもお粗末であって判断力や行動力が欠如していても、マネジャーとして無害なことがある。しかし、いかに知識があり、聡明であって上手に仕事をこなしても、真摯さに欠けていては組織を破壊する。組織にとってもっとも重要な資源である人を破壊する。組織の精神を損なう。成果を損なう。」

(出典:P.F.ドラッカー『マネジメント(中)』132頁、下線筆者)

ドラッカーは温厚な人物でしたが、数ある著作の中でもこの“真摯さ”についての記述には大変な厳しさが感じ取れます。ドラッカーの観てきたものがそうさせているのではないかと推測もされますが、この真摯さについては私自身も大切にしてきたことです。無論、私もドキッとさせられるほど重要且つ簡単なことではありません。この真摯さについて、ドラッカーは定義が難しいとしたうえで、その欠如については定義し得るとしました。その部分を下記のように整理しました。

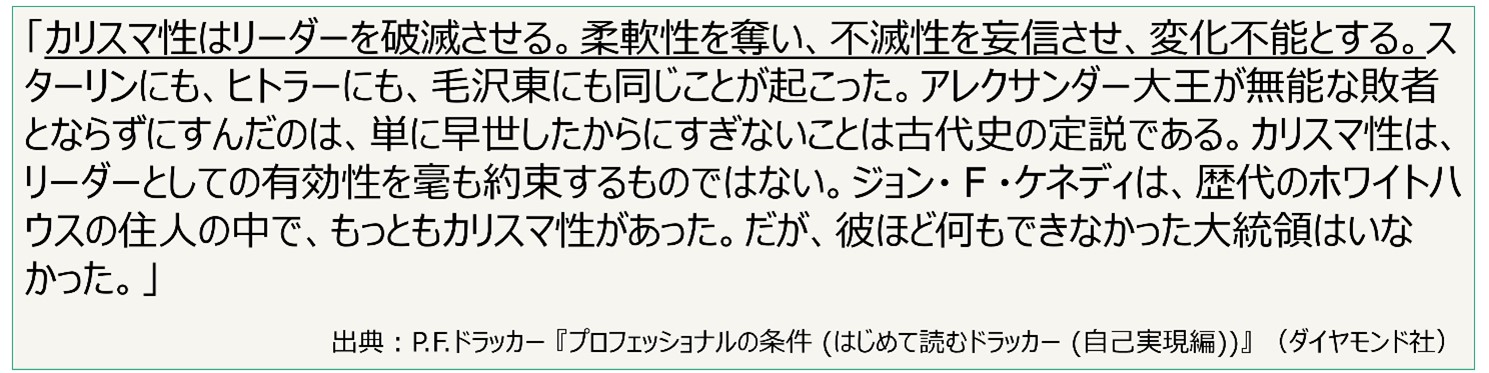

上記のようにドラッカーはリーダー及びマネジメントをする者に不可欠の要素として真摯さを説いています。さらにリーダーになる人、マネジメントをする人にとっての警句はもう一つあります。

真摯さの欠如に加えて組織を破綻に追い込むリーダー像としてカリスマ性について言及しています。ドラッカーの真摯さの欠如への厳しい眼差しは上記の歴史観も関連していると私は考えています。実際のマネジメントの現場でも、大企業では役職者を必要以上に崇め、また中小企業であればオーナー社長やカリスマ性があるとされるリーダーを必要以上に恐れおののくような風土も目の当たりにすることも珍しくありません。私の知る限り、冒頭でも述べたように、リーダーとはカリスマ性を伴った者だけがなれる地位だと勘違いしている人が実に多いことか、実に驚かされます。ドラッカーは「マネジメントとは人に関わること」「マネジメントとは教養である」とも言っています。学ばなければこうした大きな誤解が組織に横たわり、このことが組織が成果を上げる機会を大きく損なっていると感じています。

またこの真摯さは松下幸之助さんの言うところの「素直さ」にも関連しているのではと個人的には感じています。真摯さの欠如はコンサルティングの現場や次世代リーダー育成の場面で多く散見されるのが現状です。生産性向上云々の前に、リーダーの人間としての成長が損なわれている組織に於いては、リーダーの人格を高めることが組織にとって最重要な要素だと感じるようになりました。松下幸之助さんは40年以上前にその著書『実践経営哲学』で次のように語っています。

「社会人のしつけとか教育は、本来、家庭なり学校にまつべきものではあろうが、しかし現実の問題としては、企業が果たす役割はきわめて大きく、さらにその役割はますます増大していくと考えられる。したがって、人を育てる場合には、職業人としても社会人としても立派な人間を育てることを強く心しなくてはならないと思うのである。」

(出典:松下幸之助『実践経営哲学』 PHP研究所)

私はこの事から次世代リーダーの育成に関しては、マネジメントに於ける真摯さに加えて、職業人としてだけではなく、人間としての成長、その土台として道徳の教えも大切にしています。マネジメントの原理原則と正しい考え方(道徳)、この2つこそが次世代をつくるリーダーには不可欠の土台として今後も重要視していきたいと考えています。さらには「マネジメントは人に関わることである」ことから、人間というものへの理解も不可欠です。あらゆる組織においてマネジメントが最も優先すべきことは、自社組織の独自の使命に基づいて働く仲間の強みやエネルギーをマーケティングとその先にあるイノベーションに集中させることです。

また事業の長期構想や戦略を策定するのも人間、商品・サービスを直接顧客にその接点で提供するのも人間です。但し、それ故に、まるで原石を磨き続ければ必ず光り輝く宝石になる、という様な単純明快な正解も手法も無いのが人間に関わることです。しかし、我々は先人の探究や碩学による体系化された知識によって、”マネジメント”という道具を手にすることは可能です。マネジメントはその実践の先に必ずしもその企業が欲する成果、つまり顧客にとっての価値を保証するものではありません。これこそが正解である、という単純な手法ですらありません。

但し、我々が何者であるか、社会において果たすべき独自の使命は何か、人間に関わることで犯してはいけない過ちは何かの手掛かりは相当数提示してくれています。特にマネジメントにおいては、人間観を深めることはマーケティングにも人財育成にも共通する重要さがあります。この事について、私は心理学の知見も応用しています。

■中堅・中小企業の次世代リーダーが果たすべき役割

次世代リーダーの多くは前述の通り部課長層といったミドルの方が大半です。私が考えるミドルの役割は以下の4つです。

①経営から与えられた目標成果を達成する(マーケティングと成果)

②会社の目的、目標、それに対する短期、中長期的双方の課題を把握する

③自社の独自の使命に共感し、成果を上げる人を育てる

④新しい取り組み(チャレンジ、イノベーション)に着手する

上記の4つですが、①と②は行っているけれども、③と④が後回しになっている、またその認識がないという現実は多く目の当たりにするところです。特に中堅・中小企業は大企業に比べれば経営体力がなく、赤字を垂れ流す余裕がない場合が多いものです。但し、同時にそうした状況から脱し、更なる成長を急がねばなりません。Goodはgreatの敵という様に、greatにならなければ環境に左右されて明るい未来を創造出来ません。

従って、③と④こそがgreatの道を開くと私は信じています。前職では新規事業の立ち上げや新たな利益をもたらす既存事業の変革などに携わりましたが、決して目の前の仕事が暇だったわけではありません。リーダーは①を通じて仲間の信用を得ます。過去の実績の積み重ねである信用という土台が無ければ信頼が得られないのが人間社会、組織の現実です。『論語』に「信ぜられて後、労す」(リーダーは信頼されて初めて人は動いてくれる)とあるように、マネジメントを成果に結びつけるためには「信」が大切です。結果が大事です。そして前述したように優れた人格も求められます。

しかし中小企業がさらに強くなるためには、③人財の育成と④新しい取り組みのチャレンジが決定的に必要です。リーダーは有能であるがゆえに自らその立場にある筈です。故に、そのリーダーが後進を育成しなければ、リーダーは次のステップに進めません。結果として会社は新しい挑戦が出来ません。このことが多くの中小企業が一定の場所に留まっている、あるいは停滞している原因です。そこで本稿の最後に特に私が次世代リーダーのマネジメントにおいて大切にしている人財育成について知見を述べ、稿を閉じたいと思います。

■人財育成の実践と心理学からの着想

私の人財育成の実践は、営業主任になった25歳の時から始まりました(当時は部下といっても年上の兵(つわもの)ばかりで大変勉強になりました…)。人財育成に関しては約20年間の実践期間になります。人間の本質や原理原則はこの間も変わることはないと思いますが、しかし対象となる方々はあくまで

”一人の人間”です。時代背景、地域性そして家庭環境など、つまり育ってきた環境と道筋によってアプローチ(育つ環境づくりや育て方の手段)は変えなければいけないのがこの人間と向き合う分野の特徴です。そういう意味では”必ずこれで人が育つ”といった確固たる正解はありません。しかし、「答え」はないけれど「正しい考え方」はあります。目の前の次世代を担う仲間の成長を願いつつ、第三者が出来ることは、いかにその「正しい考え方」の実践に導くかどうかです。それで行動変容(≒何かしらの組織、社会への貢献につながる成果を上げる前段階である行動が変わること)をしてくれたら大変有難いことです。

なぜ有難いと思うのか、それは人が成長するのはアメとムチの交換による外発的要因(力によって相手を変えさせようとする上から目線の教育)ではなく内発的な動機がその方の中に育って初めて自ら成長するからです。そういう意味で、私は行動の前に意識が変わるという段階があることを信じています。これには諸説、異論もあることは承知しています。

■「意識」が先か「行動」が先か

意識が先か、行動が先か?という議論があります。強制的に何かしらの習慣や慣行をさせれば短期的且つ意識的には行動は変わります。しかし持続的且つ無意識に良い行動をとれるようになるのは、必ず意識の変容を必要とします。私自身の経験ではこれは学歴や貴賤の問題ではなく、あらゆる人が強制的な行動を強いなくても意識から変わることでより良い仕事をするようになります。人が定着しない会社の面接試験は凡そ「学歴、貴賤」という過去に原因を求める原因論で人を見ていますので注意が必要です。

この問いには様々な先人・偉人がヒントを与えてくれています。最も有名なのはマザーテレサの下記の言葉ではないでしょうか。

思考に気をつけなさい、

それはいつか言葉になるから。

言葉に気をつけなさい、

それはいつか行動になるから。

行動に気をつけなさい、

それはいつか習慣になるから。

習慣に気をつけなさい、

それはいつか性格になるから。

性格に気をつけなさい、

それはいつか運命になるから。

また、昨年2月に惜しまれつつ鬼籍に入られた野村克也氏は次のように語っています。

「心が変われば態度が変わる。

態度が変われば行動が変わる。

行動が変われば習慣が変わる。

習慣が変われば人格が変わる。

人格が変われば運命が変わる。

運命が変われば人生が変わる。」

『野村ノート』より

この言葉は生ける野球界のレジェンドであり人格者でもある松井秀喜氏も座右の銘とされているそうです。原典の詳細は浅学のため分かりませんが、ヒンズー教の教えだとも言われています。

二例だけですが、何れも「思考」「心」から始まる過程を述べておられます。私はこれを「意識」或いは「考え方」としています。様々な体験を通じて得られる人間としての成長と学問の追究を通じて思想・哲学や価値観のようなものに昇華させそれを内在化していくプロセスは自己実現の過程で行われます。自己実現とは何か。この問いは一生かけて追究するテーマですが、私が人間の成長を支援する立場を認識したとき、いつも心の中にあるのがマズローの欲求階層説や人間性心理学です。他の動物と人間が決定的に違う成長プロセスがこの「意識」段階があることだと私は考えています。

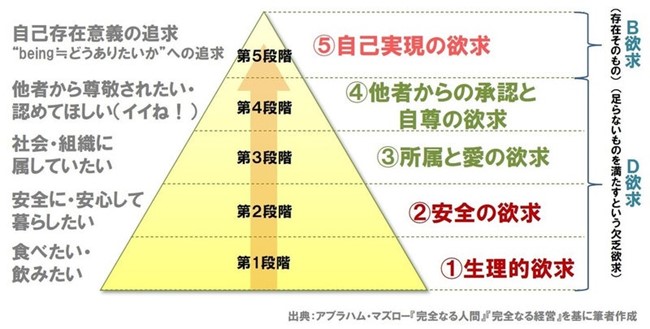

以下、所謂マズローの欲求5段階説(正式名称は”欲求階層”と言います)と最近の発達心理学の知見からヒントを得て、私なりの仮説をお示しします。日本人的な精神特性も加味しています。まず有名な欲求階層説ですが、テキスト的に次図のように三角形の階層で示されます(実はマズロー自体が描いた図ではないようですが…)。

現代では特に先進国に属する人とまで限定すれば、殆どの人間は第3段階以上の環境が既に用意されて生まれてきます。明日食べるご飯がない、常に身の安全が脅かされている、という人は皆無ではないが極めて少ないでしょう。日本の場合、例えば小学生や中学生で多く見られる「SNS依存症」などは第4段階ともいえるし、親の愛情に欠乏感を感じて第3段階にいるまま成人になる人もいるでしょう。いいね!を世界中の誰かから得られるのも承認欲求を満たす成熟社会のサービスといえるでしょう。また10代であっても自己実現に似た意識を持つ人もいるし、またはそのような行動をしている人もいます。大学でも社会に出ることを社会とは自己実現の場だと教えているところもあると聞きます。平和で安心して暮らせ、経済的に困ったことがないような人は、すでに若年にして自己実現を意識する人も少なくないと思います。実際に自己実現という言葉を私たちは沢山目にするようになっています。

■自己実現とは何か?

実はマズローは自己実現(self-actualization)には二つの段階があることを提示しています。

「自己実現的人間(self-actualizing people)とは、自分自身を実現させ、自分のなしうる最善を尽くしているように見え、ニーチェの「汝自身たれ!」という訓戒を思い起こさせる。彼らは自分たちに可能な最も完全な成長を遂げてしまっている人々、または遂げつつある人々である。」

(『人間性の心理学』より抜粋)

つまり、自己実現とは「自分自身を実現させ、自分のなしうる最善を尽くしている」ことです。私が注目しているのは、完全な成長を「遂げてしまっている人」と「遂げつつある人」に分けていることです。私にはこの間に大きな差があるように思えます。さらに自分なりの人材育成の実践から感じた知見からいえば、「単にこうなりたいと思っている人」と「それに向けて試行錯誤しながら実践している人」という段階があり、「本当に為し得る最善を為し得ている人」が存在するということです。最終段階の人は実際には100人に1人いるかどうかという段階です。滅多にお目にかかれるものではありません。

何れにしても「実現されるべき自己が存在している」ことが大前提です。ただ単に「なりたい」だけでは人間の成長としては終着点ではないのです。さらにマズローのみならず心理学の叡智ではこの自己実現を為し得た人に多く共通するものとして「至高経験」を挙げています。仕事でも芸術でもいいのですが、何かに没頭したり、悲劇や感動を味わうような衝撃的な体験を通じて得られた「至高経験」を通じて自己実現に至るということが言われています。確かに私自身、未だ「なりたい!レベル」の道半ばですが、仕事の中でも特に自分一人では成果を上げることのできないマネジメントの世界に足を踏み入れ没頭した後に仕事への考え方や景色が大きく変わったのを記憶しています。

さらに仕事に関して、自己実現している人には一つの共通した認識があります。マズローの死後に編集された『人間性の最高価値』には次のようにあります。

「自己実現しているひとびとについて直接に調べてみると、(中略)彼らが 献身的な人びとであって、「自己の外部」の何らかの仕事、職業、業務、あるいは愛すべき職務に身を捧げていることに気がつく。」さらに、「最終的に愛されるのは仕事そのものよりもむしろ、それらの価値なのである。」

(アブラハム・マズロー『人間性の最高価値』より抜粋)

と。マズローは自己実現者が追求する本質的な課題を「Being(存在)価値」略して「B価値」と呼びました。B価値には次のようなものがあります。「真・善・美・独自性・正義・豊かさ」などです。全部で14種類ありますが興味のある方は原著に当たってみることをお奨めします。上記に挙げたものは私が共感する価値(=目的)です。つまり仕事とは自分が信じる価値を追求する手段であって、バリバリ働くこと自体は手段に過ぎないのです。

私自身、6社目にして経営コンサルタントという職業についていますが、コンサルティングもリサーチするのも、お客さまのお悩みを傾聴するのも、全て価値(目的)に対する手段です。人生のある段階で数字に追われることに疲れた…とも言えますが。大切なことは「正しい価値とは何か?」「この仕事の目的は何か?」或いは「何が美しいのか、善い事なのか、真実は何か?」という問いを自身に問い続ける事ではないでしょうか。欲求階層はそのまま上に行けば行くほどその人の精神的健康状態を表します。是非この問いを忘れずに生きていたいものです。マズローがこの自己実現に至るための手段を述べた言葉があります。それによると「働き抜くこと」だそうです。それこそが

「われわれの最高の力を認める最善の道であり、また、いかほど、偉大さ、善なるもの、英知、才能の要因を隠したり、回避したりしてきたとしても、これを受け容れる最高の道である。」(『人間性の最高価値』)

と。自己実現は目指す私たちが一所懸命にやるべきことは仕事を通じて働き抜くこと、本当の目的や価値が何なのかを自己に内在させるまで、目の前の現実を一歩でも良きものにしようと働きぬくこと、と私は解釈しました。私は新たに社会人になった、または成りたての若い世代の方々に「社会人とは何をする人か?」と問い、グループディスカッションをしてもらうことがあります。その答えを自分なりに一言で「自分を成長させて社会に貢献する人、その人のことを社会人と言います」と申し上げています。偉そうなことを言ってしまっていますが、私もまたこの”社会人”であるのです。より成長して働きぬかねば…と思います。いつまでも不完全ですが。

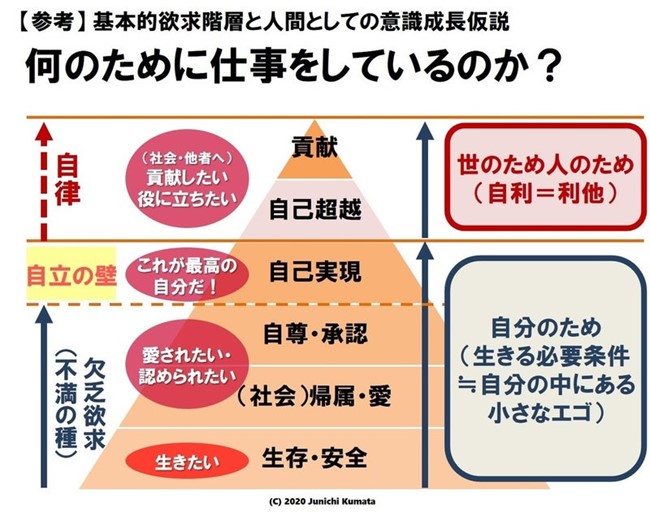

ここまでマズローの見解に触れてきたように各欲求階層は、そのまま生きる目的に近いものと考えられます。実はマズローは晩年、自己実現にはさらに上の階層、つまり第6の階層があることを追究していました。超越的な自己実現者と表現されますが、これを「自己超越の段階」と呼ぶことにします。科学的に解明が難しい段階ですが、精神文化としては歴史的にその段階があることが分かります。特に日本人である私たちには「利他の精神」があります。

最近ではその精神は薄れてきているようにも言われますが、私はもし薄れているとすれば「至高経験」に触れる機会が減った、或いは「感謝の念」の根底にある歴史教育の空洞化を課題に挙げています。このことはまた別の機会に。上記の図はその自己超越と日本人の特性として未来に引き継ぐべき精神としての「貢献欲求」があるのでは、という仮説に基づき再構築した欲求段階図です。貢献欲求とは最高の状態は「利他の精神」なのですが、真顔でこれを述べると「出家でもしないと無理だ」とか言われそうです。このことを私なりには「世の為人の為」が仕事≒人生の目的になっているかどうかを問います。

何故なら、持続的に成長する企業や、数多の危機を乗り越えて存在している長寿企業(=100年以上続いている会社)は共通してこのことを理念(企業の存在意義、共通の価値観、使命)としているからです。理念なんて絵空事、という方もおられますが、それは大きな間違いです。大いなる目的の為に団結できたからこそ生き残ってきたのが現存する組織であり、共通の精神文化をもった国家だからです。日本はそういう意味で極めて世界の中では特殊な存在です。有史以来、神話を抜いたとしても2000年以上独立を保ち持続している国家は日本だけです。ダントツです。同じ島国のイギリスでもここまでではありません、3番目です。2番目に長い国はデンマークです。バイキングを10世紀前半に統合してできた国家です。更に国レベルもさることながら、企業でも同じことが言えます。世界で200年以上続く企業の半分近くは日本企業なのです。圧倒的に世界で見ても日本は国も企業も歴史が長いのです。このことから独自の精神性があることを私は大切にすべきだと考えています。その最上位を「貢献欲求」としています。心理学×歴史という切り口での段階説です。学術的に認められているわけでも何でもありませんので、そこは私論としてご容赦下さい。

■いくつになっても成人の成長は止まらない

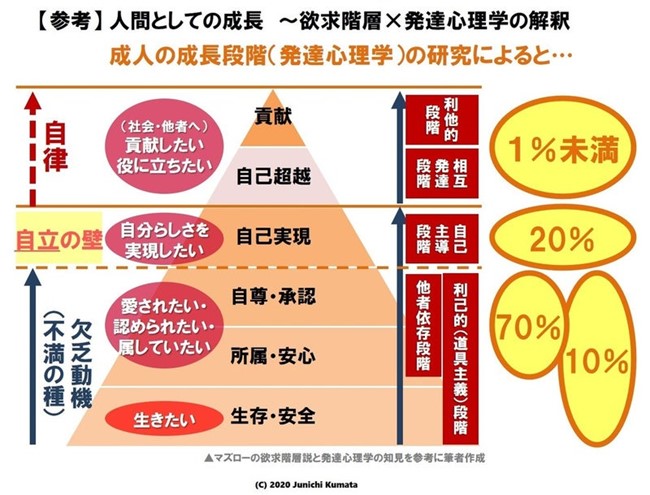

さらに最近の成人の発達心理学を加味して、自身の人材育成に関わる体験から導いた概念図が下記になります。

発達心理学では成人以降の成長段階を4つの意識発達段階があるとして分類しています。発達の段階の対象が「意識」であることに私は注目しています。

端的にこの理論の特徴をいえば、意識構造には「意味を付与する機能(meaning)」が備わっているというものです。30年以上前は常識として成人(20代)になると知性は発達しないとされていました。(ロバート・キーガン、リサ・ラスコウ・レイヒー著『なぜ人と組織は変われないのか』他参照)大人になると成長が難しい、と言われてきた所以の一つです。

しかし現在、脳科学の知見も含めてですが人間の知性の発達は20歳代で終わるものではなく、踊り場と成長を繰り返し老齢(死ぬまで)まで発達することが解明されています。私は成長には2種類あるとしています。職業人としての成長(スキル等の専門能力)と人間としての成長の2つです。この発達心理学の叡智を後者に応用して考えています。

前の図で右側に発達段階を付記し、前述の階層段階に私なりに勝手に当てはめてみました。パーセンテージはその段階に属する人が世の中にどのくらいの割合で存在しているかを発達心理学の調査から示したものです。どの階層に充当するか、ここは完全に私の人材育成の経験による感覚が働いています。利己的段階(道具主義)とは自己の欲求の為なら他者を道具とみなして自分を利するという段階のことです。自己と他者の世界、価値観を真っ二つに分けてしまっている段階とも言えます。

次の他者依存段階とは分かりやすく言えば「上司がこうしろって言ったのでやりました」など他者に行動や思考を依存している段階を言います。

「最近の若いもんは言われたことしかやらない」と嘆いている上司の方が多いですが、それはこの段階にいる部下に仕事の意味や目的を上司自らが伝えられていない場合が多いです。そしてこの段階の人が世の中では最も多いのです。

自己主導段階はそのまま自己実現に付しました。この真意は前章の通りですが、自己実現の中でも「なりたい自分」を目指している段階の方をここでは充てています。自己主導段階では自分自身の考えを持ち、自分なりのありたい姿に向かっている段階と言えます。

また仕事に没頭して何かしら自己理論を構築できるレベルまでに達している人もいます。職業人としてはある専門分野においてプロフェッショナルと呼ばれる領域です。

専門家と言っても良いでしょう。

しかしそれが仕事の本質や目的、善い行いに繋がっていればよいのですが、人間としての成長が未熟な場合、自己主張が過ぎてモンスター的になってしまうことも…あえて孤立の道を選ぶ人もいます。(誤解を恐れず実例を挙げれば、文科省のトップ官僚にまでなった人物が法に触れるような天下り斡旋をしたり、税金による予算を私利私欲の為に使ったりする、どんなプロ仕事を極めたかは分かりませんが…企業の不祥事も然り)

職業人として成長した結果、正しい考え方が備わっていないばかりに組織への責任や社会への貢献よりも権力に執着したりする人が「プロ」と呼ばれる領域にも存在します。

また自己主導段階ではある意味自己実現の道を自律的に歩んでいるように見えますが、大いなる課題に直面するとどうしても他者の協力が必要になります。そのことを乗り越えることが求められる段階でもあります。自己実現を自己のエゴのためなのか、利他の精神によるものなのかの分かれ目です。

ここに私は「自立の壁」があると表現しています。本当の自立とは前回書きましたが「いかに自分が他者に依存して立っているかを知ること」です。

日本人的な言葉で表現すれば「お陰様」の精神です。一人前に自分が仕事をこなしている、自分がすべき仕事を自分はしている、と思いがちですが自分がそうして立っている(自立≒ひとり立ちしている)のは常に誰かの支えがあってのことです。

そのことを自分の中に常に無意識的に内在できているかどうかがその壁の意味です。

その壁を超えると、相互発達段階です。シンプルに言えば相手の成長こそが自分の成長、相手の喜びが自分の喜びという意識がある段階です。こういう人が上司にいないと部下はきついですね。実際に部下の手柄を自分のものとする人も間々いますが、こういう人は自立の壁を越えないままに管理職や経営層になってしまった残念な例と言えます。とはいえ、人間はいくつになっても成長できますのでご安心を。素直に学べばだれでも自立の壁を越えられると私は信じています。

だから人を採用する際には「素直さ」が何よりも大切な評価軸なのです。最後の段階が利他的段階です。これは私の独自の設定ですが、相互発達を超えたものです。無私の境地です。私には程遠い境地のように思えますが、その時の状況により行きつく時があるのも事実です。

私財をなげうつ、死を覚悟してでも他者を助ける、ということは事実あるものです。

完全なるボランティアと言い換えてもいいかもしれません。例えば東日本大震災の際には吝嗇な私でさえ数万円ですが物資支援や募金に私財を投じました。生まれ故郷が被災地ということもありますが、現地の光景を目の当たりにして、自分のことなどどうでもいいとさえ考えたことがあります。

しかし未だ一時的です。人生をかけてその境地に至るにはあらゆる成長発達過程を超えた神聖なる境地があるのではないでしょうか。

あるのなら、信じてその道を歩んでみたい、とは思います。資本主義経済の先にまた原点回帰してボランタリー経済(贈与経済)の社会が訪れたのなら、最高の社会進化なのかもしれませんが、今は想像しがたい。少なくとも、仕事という手段と向き合って働き続ける先に、明るい未来を創造することに繋がっていることだけはビジョンとして持っていたいものです。

■最後に ~社会に貢献しようとする次世代リーダーへ~

働いて“お金をいただく”ということは大変なことです。

我々、次世代を担うリーダーに期待されているのは、価値ある成果を上げ、先ずは自らが選んだ組織、会社に貢献することです。会社とは社会に価値を提供することでその存在が許されてきました。これからもそうです。この価値ある仕事を通じてのみ、社会に貢献できるのです。

価値を提供して、対価を払って頂ける、その結果が成果です。

お金とは信用を目に見える形にしたものです。信用とは成果の蓄積のことです。従って成果とは人が喜ぶ仕事を完遂することです。仕事でより良い変化を生み出すことです。数字はその結果です。地域社会、お客さま、働く仲間、協力会社の皆さん、関わる全ての人に喜んで頂ける仕事をするからこそ、その対価としてお金をいただけるのです。

成果を上げるためには、自ら成長する他ありません。成長するためには働き続けると同時に学び続けなければなりません。いつか会社に属さなくなった時が来たとしてもです。誰でも私たちは次世代に対してより良い社会を引き継いで行く責任と使命があるのです。皆がそのことに貢献できる可能性を秘めた社会人なのです。

厳しい現実もあるでしょう。知らなかった世界も見るでしょう。

自分と合わない人とも共に協力しなければならないこともあるでしょう。

しかし、人間は平穏無事な状況からは成長することはありません。

それまでやったことがないことなど、困難にぶつかったとき、

それを他者批判を捨てて主体的に乗り越えたときに成長が得られます。

先ずは本当の自立を意識して、今あることに感謝し、自立の壁を越えられる準備を進めていきましょう。

時には上司、先輩、同期の仲間たちに知恵を借り、また自ら学び、

職業人として、そして人間として成長している皆さんの姿を

次回また逢う日まで、楽しみにしています。

成果は約束されていません、しかし成長は自分次第で誰でも積み重ねることができるのです。

熊田 潤一