(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2022」掲載記事)

■はじめに

未曽有のコロナ禍によって、私たちを取り巻く事業環境は大きく変わりました。コロナウイルス感染はワクチンや治療薬の普及、集団免疫の獲得等とともに、いつかの時点で必ず収束するはずです。しかし、コロナ禍においての社会・個人の様々な対応によって、社会システムは完全にパラダイムシフト(ある時代・集団を支配する考え方が、非連続的・劇的に変化すること)しました。オンライン化をはじめ、従来よりも合理性・効率性が高いと認識された業態については、感染収束しても元の業態には戻りません。改めて、今回の環境変化は永続的なものであり、コロナ禍がパラダイムシフトした新時代に私たちを導いたという前提に立って、事業活動に係るあらゆるシステムを見直していく必要があります。

昨年、株式会社ぎょうせい様からご依頼があり、月刊「税理」令和3年10月臨時増刊号に寄稿する機会がありました。同増刊号は「ニューノーマルで変わるビジネスと税務」というテーマでした。「新常態」の環境下でも企業の存在意義を発揮し付加価値を生み出し続けるための経営の視点や、創意工夫の事例について取り上げたものでした。本コラムは主に、同増刊号の終章に総論として私が寄稿した文章をもとにしています。

コロナ禍の発生以降、経営の安全性維持のための十分な現預金の確保が最優先課題とされてきました。同時に、安全性を維持したうえで、ピンチをチャンスと捉えての積極的な投資、事業活動を行うことの重要性も叫ばれています。本コラムでは、これからの経営に求められる視点を6つ挙げてみました。「新常態」の環境下における今後の経営の実践で役立てていただけると幸いです。

■顧客が求めている「コア」の明確化

自社の取り組む事業、すなわち提供する商品・サービスに対して、顧客が本当に求めていることは何なのかをより深く認識するべきです。これはコロナ禍前から必要な視点でしたが、ウィズコロナの時代でより一層求められると考えます。顧客が求めている本質を知るということです。私たちは、意外とその本質を知らないまま自社事業に取り組んでしまっているものです。

このことを考えるうえで、コロナ禍を契機に業態転換を図ろうとしているA社の事例を取り上げてみたいと思います。A社は英語教育等の事業を展開している会社です。全国規模で英会話教室の拠点があり、数万人の利用者がいます。サービス内容と質の高さが支持されて、設立以来教室数、利用者数ともに増加を続けてきましたが、コロナ禍が発生した2020年に状況が一変しました。2020年4月の初の緊急事態宣言下では、教室をすべて閉鎖せざるを得ませんでした。教室授業というサービスの提供自体が成立しなくなり、対面教室という業態の弱みが一気に明るみになったと、A社幹部は振り返ります。また、A社英会話教室の中心的な利用者である就学児童の新規利用申し込みは、例年4~6月の新学年開始時期で年間の5割程度です。その需要がほぼ蒸発したわけですので、顧客数減・売上減の状況が手に取るようにイメージできます。

そのような状況下ではあったものの、A社にとって幸いだったのが、数年前から取り組み始めていたオンラインレッスンです。もちろん、教室授業のノウハウをそのまま単純にオンライン化できるというものでもありません。コロナ禍発生前は試行錯誤段階で、オンラインレッスン事業はまったく収益ラインには乗らず大赤字の事業だったそうですが、イノベーションを目指した活動として試験運用的に取り組み続けていたそうです。教室を閉鎖していた期間中のレッスンについては、レッスン料を教室再開後に利用できる権利として振り替えをお願いするのが基本対応でした。一方で、オンラインレッスンへの振り替えの対応を選んだ利用者もいたそうです。

A社の話では、レッスンのオンライン化がうまくいくかどうかは、形態、内容、対象者によると言います。特に、対象者の要素が大きく、小学生以下の児童の利用者は不向きだそうです。児童本人が英語を学びたいから教室に来ているのではなく、楽しい雰囲気であったり友達と会えることだったりが、教室に通う目的だからです。本人発の学習動機ではなく、親が行かせたいから教室に通い、行ってみたら楽しいからまた行ってもいい、というのが常連化の流れです。オンラインレッスンでは、児童にとっての楽しさをオフライン同様に打ち出せるほどのノウハウは、まだ存在しません。A社もオンラインでグループレッスンなどを試してはみたものの、ある程度のコミュニケーション能力もない段階の子供では、グループレッスンも機能しないそうです。

教師には、教室の空気感をつくる、生徒が直接言葉で訴えてこないことを察知して対応する、といった力が求められます。特に生徒が子供の場合、学習を楽しんでもらうことが大切な要素となります。実地・対面のオフラインなら可能となる、じゃんけんやボールを投げる遊びなどの工夫が、オンラインでは効果が限られます。

加えて、「顧客の顧客」にとってもオンラインレッスンは不評だそうです。教室に通う親(顧客の顧客)にとっては、教師に預けている間の時間は、一人で好きなことを楽しめる貴重な時間なわけです。英会話教室はショッピングセンターに開設されていることが多いものです。子供を教室に預けている間に、買い物やネイルなどを楽しめます。ところが、オンラインレッスンとなると家で親が待機する必要があり、こうした楽しみを味わえません。教師の指示に従ってPCやアプリの操作をし、トラブルシューティングに対応することなどを児童だけで完結させるのは、無理があるからです。結局、A社が児童向けに行っている教室授業のうち、オンラインレッスン化できたのは、最も教室運営が厳しい環境下にあった2020年4-6月でも10%程度で、今現在では5%にも満たないとそうです。

一方で、A社事業の別の側面として、教育機関(学校や幼稚園等)向け事業の伸びが挙げられます。小・中・高等学校では、ALTと呼ばれる外国語指導助手(Assistant Language Teacher)の活用を積極的に進めています。読者の中にも、かつて受けた学校教育時代に、英語の授業で外国人のアシスタント教師がやってきた日があったことを覚えている人も多いと思います。ALTの効果的な活用ができている学校もありますが、そうでない学校が多数派だと聞きます。オンラインレッスンは、この従来型のALTの補完(あるいは代替)手段として相性が良いのだそうです。

授業でALTと話した経験のある読者は当時の風景を思い出してみてください。ALTとうまく話せたでしょうか。私自身もそうでしたが、たいていうまく話せません。日本人にありがちな気質なのかもしれませんが、いきなり外国人の前に立たされても、生徒は恥ずかしくてうまく話せないのです。また、身に着けた文法や単語などが極めて限定的な状態でいきなり対外国人の実践ということに、物理的にも無理があります。持ちうる武器もほとんどなしに、敵に立ち向かっていくようなものです。そばにいるコーチたる日本人教師も、的確な指示を出すノウハウがなく、ALTをなかなか活用しきれない現状があります。

これが、オンラインレッスンになることで、恥ずかしさを緩和してくれる効果があるのだそうです。企業活動でのコミュニケーションにおいては、「臨場感が対面に勝るものではない」という、オンラインの弱点が強調されます。しかし、このことがむしろ、慣れないALTとの対話においては、恥ずかしさを軽減してくれるという逆作用をもたらすのです。生徒からも、「かえって画面越しの方が、テレビを見ている感覚で緊張せずにストレスなくできる」という反応もあるそうです。

また、周りにいる生徒も、ALTと話す学友を隣で「がんばれ」と応援したり、3人1組で協力し合いながら話すようALTから指示されたりすることで、会話が弾むと言います。そこに日本人教師も後ろから応援に加わることで、「奇妙な連帯」が生まれることもあるそうです。A社の営業担当者も、「私はオフライン推進派だったが、ずいぶん印象が変わった。生徒が対面以上に英語で話そうとしているぐらいだ。日本人教師が、オンラインでALTと生徒が向き合う状況を、対面授業の環境以上に一歩引いて観察することができ、生徒の実際の会話力がどれぐらいあるのかをより客観的に把握しやすい効果もある。」と言います。オンラインレッスンに対する学校側のニーズはとても多く、特にALTを確保すること自体が難しい地方圏の学校からは積極的な申し出があると言います。

幼稚園に対する事業展開でも手ごたえを感じているそうです。幼稚園は安全管理の観点から学校以上に閉鎖的で、外国人を園内になかなか入れられませんが、オンラインレッスンであれば画面上に外国人を招待でき、そのような制約も問題にならないためです。「目の前の外国人が自分たちに向かって話してくれている」ことが実現できれば、画面上であっても一定の価値が出せるのでしょう。この1~2年で幼稚園向けのオンラインレッスン導入例が各地で出ていると言います。

レッスンのオンライン化は、コスト面でもメリットが大きいものです。日本国内在住のALTの場合、継続的な出講を依頼すれば年間で数百万円かかります。しかし、海外在住の英語講師にオンラインレッスンで出講してもらえれば、大きくコストを下げられる可能性もあります。例えば、フィリピン人はアジア圏の中でも英語力が高く、高学歴の人も多くいます。一方でフィリピンは以前から失業率が高く、名門フィリピン大学の卒業生でも職が見つからず失業中の人が珍しくないと聞きます。現地の人材活用ニーズもあり、最近ではオンラインレッスンの事業所がにぎわっているエリアもあるそうです。こうしたエリアで拠点をつくって日本とつなぎ、オンラインレッスンで出講できる仕組みをつくれれば、運営する企業、利用者、供給者(海外の人材)の3者にとってメリットがあります。A社も、このスキームに発展の可能性を感じているそうです。

この例で言うと、学習プログラムや学習コンテンツの秀逸さは、教室事業の顧客である子供が求めている本質ではなさそうだと仮説立てることができます。それらももちろん、英会話教室というサービスの重要な構成要素の一部です。しかし、核(コア)ではないということです。コアになっているのは、「楽しさ」のほうだと考えられます。教室で「学友と一緒に英語に触れる空間を楽しいと感じられること」がコアであり、その再現を求めて顧客である子供は教室に通うわけです。加えて、顧客の顧客である親も、楽しそうな子供を見ること、そして教室に預けている間にショッピングなどを楽しめることをコアとして求めていると想定できます。この教室事業を、優れた学習コンテンツの子供向けオンライン英語レッスンというサービスで置き換えようとしても、このコアを外してしまっているため代替が効かないわけです。一方で、学校や幼稚園向けの事業では、顧客が求めているコアが異なるため、そのコアを外さない形でオンライン化がうまくいっていると考えられます。

コアを明確にするためにやるべきことは、「お客さま第一」の視点に徹することです。企業組織が成長・発展し、内部の人材が増えてくると、どうしても内部志向になっていきます。知人に聞いた話ですが、世界的有力企業と言われるIT関連企業のカスタマーセンターとコミュニケーションをとったところ、お客さま志向のかけらもなく、自社都合の効率的な処理を一方的に押し付けるのみで、散々な対応だったそうです。しかも、それがたまたま電話に出た人のみではなく、たらいまわしにされた電話をとったすべての人からそう感じたと言います。今は盤石な同社のビジネスモデルにいつか陰りが見えた時、一気に顧客が離反するのではないかと話していました。この話は、内部志向にいきがちな組織の力学を外部志向にもっていくことの難しさを説明しています。

また、筆者が普段コンサルティング活動をしていて感じるのは、競合他社の動きを知っている企業が少ないということです。より具体的な行動レベルの視点としては、他社商品・サービスを使ってみた経験がないという人が意外と多いものです。これは、社員が自社商品・サービスを利用することを福利厚生として優遇する仕組みの行き届いた大企業のほうが、中小企業よりむしろ顕著に見られる現象でもあります。経営戦略の立案には、外部環境分析・内部環境分析が欠かせません。外部環境分析には、競合他社分析も含まれます。競合他社が公開している財務諸表や一般公開されているニュース等の文字情報だけではなく、実際の現場で競合他社の商品・サービスに直に触れ、お客さまが他社と自社をどう見ているかを想像することも大切な活動です。

お客さまの求めていることを外部志向で知ろうとし、その結果を商品・サービスに落とし込む。この活動を愚直に続けていくことでしか、顧客が求めている「コア」は見えてこないでしょう。その結果、お客さまが自社に求めていることの「意味」を再定義し、「意味のイノベーション」を図ることも必要になります。

■オフラインとオンラインの統合

オフラインはオフラインならではの良さがあります。「今、ここ、関わる皆の意識の統一」など、オフラインでなければ成立が難しい要素もあります。一方で、オンラインには、場所を選ばない、時間の制約を軽減できるなどの良さがあります。A社の例のイメージで、自社の事業、商品・サービスの特徴を改めて認識し、オフライン・オンラインそれぞれの長所をかけ合わせて、自社商品・サービスのコアをどのように提供できるのが理想の状態かを見出していくことが、今後さらに求められるでしょう。

また、このことは顧客に対する商品・サービスの提供内容・提供方法以外にも、社内のマネジメントにも通じる視点です。上司・部下・同僚との打ち合わせや面談をオフライン、オンラインのどちらで行うか、広くはオフィス出社かテレワークか、両者をどのように組み合わせていくかについて、多くの会社で試行錯誤中です。この状況は当面続くと思われますが、自社なりの最適解を見出し、マネジメントのあり方として確立していく必要があります。

■未来投資の重要性

業績が順調で経営資源に余裕がある時にこそ、外部環境の変化を予見し、未来投資を行うべきです。A社では優れた経営判断によって、コロナ禍前から未来投資を行い続けていました。そして、コロナ禍ではその未来投資の成果を発揮して、あらゆる商品・サービスのオンライン化を直ちに展開し、コアを外したと想定される商品・サービスはオフラインに戻し、コアを外していないと想定される商品・サービスはオンライン化を加速させていったわけです。私たちが参考にしたい経営の実践例だと言えるのではないでしょうか。

A社の幹部も次のように話します。「オンラインレッスン事業がコロナ禍発生前に大赤字を出していた時には、『利益を生まないこの事業に経営資源を投入するのは会社としていかがなものか?』と思っていた。しかし、今となっては事業展開の重要な選択肢となっている。調子のいい時に新事業の仕込みはやっておくべきだというのを認識した。」

コロナ禍をきっかけに、各種商品・サービスのオンライン化や自動化が各方面で叫ばれていますが、それらはコロナ禍の発生によって急に生まれてきたニーズや市場ではありません。テクノロジーの発展によって、コロナ禍前からそのニーズは存在していました。コロナ禍は「来るべき変化を早めた」きっかけに過ぎないわけです。平時のうちに外部環境の変化を想定し、自社が何に取り組んでおくべきかを仮説立てして先取りし、利益の一部を積極的に未来投資に回して来るべき変化に備えるべきです。

経済成長は突き詰めると、投資の大きさで決まります。投資の要素をさらに分けて考えると、研究開発・設備投資・人材投資となり、これらを基礎投資とみなすことができます。研究開発の結果新しい技術を実用化させ、設備投資によってその技術を商品化し、営業活動により商品を市場に届ける。この一連のプロセスを担うのが人材であり、人材投資も欠かせないからです。2021年8月20日の日経新聞記事「基礎投資の少なさが危機を招く」(小西美術工芸社社長 デービッド・アトキンソン氏)によると、これら3大基礎投資において日本は他国に見劣りします。

同記事によると、1人当たり研究開発費ランキングでは、トップが韓国、次いで米国、シンガポール、台湾と続き、日本は12位です。1人当たり設備投資額ランキングでは、日本は主要7カ国(G7)中5位で、割合としては、米国の74.3%、韓国の72.2%しかありません。英国やイタリアよりは多いものの、両国とも日本同様に生産性の低さが指摘されている国でもあります。人材投資では、G7各国の国内総生産(GDP)に対する比率(平均)に比べて日本は10分の1、トップの米国に対しては20分の1程度しかないといいます。日本製の半導体のほとんどが低付加価値であったり、新型コロナウイルスのワクチンも開発できていなかったりすることについても、基礎投資の少なさにあると同記事は指摘しています。

同記事の内容も参考にすると、一人あたりの研究開発・設備投資・人材投資のいずれも日本が他国に比べて低い傾向にあるのは間違いなさそうです。約30年間日本はほとんど経済成長していないわけですが、インプット=投資がなければアウトプット=成長はないという、極めてシンプルな原理原則が、改めて確認できるはずです。「かつて日本のお家芸だった○○が中韓台にとってかわられた」などとよく聞きますが、その大きな要因のひとつが、シンプルに投資していないから、と言えそうです。企業関係者と話をすると、「日本企業は人材育成に熱心だ」という認識を今でも聞くことがありますが、過去の亡霊による事実誤認と言わざるを得ません。

私たちの一般的な感覚として、「政府支出は削減(節約)したほうがよい」というものがあります。もちろん、不要な支出は削減すべきですが、同記事の指摘も手がかりにすると、必要な分野には国を挙げて財源を動かして投資する、それが経済成長やイノベーションを誘発するということは、現在の中国や米国を見ても明らかなはずです。

そして、このことを1企業という単位に、主題を置き換えてまとめると次のようになります。

・企業成長は、研究開発・設備投資・人材投資=3大基礎投資の結果である。

・3大基礎投資のいずれも、日本企業は他国企業に見劣りしている。

・経営が包括的な政策(経営計画)を策定し、3大基礎投資に対する的確な予算配分を行うべきである。

私たちは企業活動において、投資を単なるコストと捉えていないでしょうか。研究開発・設備投資に加え、人材投資に関しても同様です。「教育に予算を使っても、いずれ従業員が退職してしまったら意味がない」という声を経営者から聞くことがありますが、それは投資の発想ではなく、単なるコストの発想です。投資は常に成功するとは限りません。予算を投じた研究開発が日の目を見ない場合もあれば、鳴り物入りで導入した設備が有効に機能しない場合もあるでしょう。失敗はつきものです。

また、投資した不動産物件や株式銘柄はその役目を終えれば売却されますが、売却までに投資を回収できていればその投資は成功と言えます。このことをヒントにし、従業員の退職までに一定の回収ができればよいと考えれば、もっと積極的な人材投資が可能になるのではないでしょうか。従業員の賃金を上げ、教育に予算を配分することは、中長期的に生産性に跳ね返ってくる投資だと認識し、取り組むべきだと考えます。

コロナ禍では、危機的な局面に対応できるだけの十分な手元資金を確保する必要性を、経営に投げかけてきました。この教訓と実践は、今後も継続されるべきです。とりわけ、コロナ禍が一定の収束を見るまでは、手元資金確保には慎重にならざるを得ません。そのうえで、必要以上に資金の内部留保の積み上げに腐心したり、利益を必要以上に自社株買いに回したりして未来投資を怠ることもリスクとなることを、私たちは改めて認識すべきでしょう。

■事業の複線化の重要性

今回のコロナ禍を通した構造変化では、「不況→景気回復」=「全企業が総じて不調→総じて回復」というこれまでのサイクルとは、性質の違いが指摘されています。すなわち、「K字回復」や「K字経済」と言われているように、好不調の業種・会社が明確に分かれているということです。三密・移動・不急といった要素が強い商品・サービスは、依然として苦しい局面が続いています。一方で、そうした要素が少ない商品・サービスの需要は伸びています。従来は、「多角化経営は経営資源の投入先が分散するため、収益性の観点から非効率だ」と指摘されることもありましたが、今となっては特定の事業のみに収益源を頼ることはリスクが高いと認識されるべき環境になったと言えるのではないでしょうか。複数の事業で収益源を確保することの意義と安全性を、私たちは再評価すべきだと考えます。

事業の多角化までは取り組めない会社でも、自社事業の市場をセグメント化してとらえ、複数のセグメント(区分・区切り)で収益源を確保する「複線化」は可能です。前掲のA社の例では、英会話教育という事業の本質は同じながら、教室事業と教育機関向け事業とで複数のセグメントで価値を提供しようという試みだと言えます。

■完ぺきを求めすぎない

計画に完ぺきを求めすぎず、ある程度のシナリオが描けたらまずはやってみるという視点も大切だと考えます。やってみて外したら、外した時に「なぜ外したのか」「次はどうすれば外さないか」「そのために何ができるか」を建設的に振り返って次に生かせばよいわけです。

私自身が普段いろいろな企業を見聞きする中で当てはまる事象でもあり、この年末年始の新聞記事等でも掲載されていた内容の中に、例えば以下のようなことが挙げられます。

・テレワークではメンバーが本当に仕事をしているのかどうかわからない。なので、全面的な導入はしにくい。

・日本市場では安全が完全に確保されたと言える状態にならない限り、新しい商品・サービスは本格投入できない。他国が多少不完全な状態でも新商品・サービスを投入しながら市場を大きくして標準インフラとなっていく中で、どうしても二番煎じになる。

・一度出世レースから脱落すると、元に戻ることがない。転職市場でも、失敗というプロフィールがついた人材は評価されにくい。

しかし、人も商品・サービスも「絶対」というものは、もともとないはずです。一度の機会やひとつの事象だけをもってして「○○はOK」「△△はNG」など一律に決めつけるのは、物事の可能性を大きく狭めてしまいます。

テレワークで仕事が進んでいなかったり長時間チャットに興じていたりするのを1度目撃したことをもって、「あの人のテレワークはけしからん」などと結論付けるのは、本質的ではないでしょう。そもそもそういうことはオフィス勤務でも起きますし、テレワークが原因とは限りません。他愛のないチャットから新しいアイデアが出てくることもあります。一度の失敗や損失をもってして、「あの人は信頼できない」「政治は信頼できない」「会社は信頼できない」と必要以上に信頼感を下げてしまっていることで、非効率となって生産性や幸福度を下げてしまっているかもしれません。新しい取り組みには一長一短ある中で、トータルとしてその取り組みを良しとするべきか、どういう役回りだとその人がより活躍できそうかなどを、考えるべきだと思います。

私はよく、経営やマネジメントにおいてのスピードの重要性について、物理の法則(物体の運動エネルギーの算出方法)に沿ってイメージします。それは下記です。

仕事がもたらす価値や成果の大きさ=質量×速さの二乗

質量とは取り組むことの中身(分析や計画の秀逸さ、確度の高さ)で、速さは検討・着手・実行のスピードです。速さは二乗です。軽くて小さなボールであってもものすごい勢いで飛んでいけば、重くて大きなボールがゆっくり飛んでいくのより威力を持ちます。

もちろん、中身がゼロであれば何をかけてもゼロですが、ある程度の中身があるのなら、さらに中身を煮詰めて高めるより、スピードを速めるほうがパワーが高まるわけです。

経営やマネジメントでは、最終的にはやってみないとわからないことだらけで、「100%必ずうまくいく方法」というのはありません。そうであれば、小さい組織はスピード感とフットワークを勝負軸にするべきですし、それが小さい組織としての存在価値だと思います。

中小企業の方とお会いすると、大企業並みかあるいはそれ以上に意思決定に時間をかけている様子を時々聞くことがあります。しかし、それでは、大きな組織が時間をかけて経営資源の総合力で生み出す質量に、小さい組織の質量では勝てません。組織内にない資源は外からも調達しながら、他を圧倒していくようなスピード感とフットワークで物事を進められると理想的だと思います。

質量を生み出す要素をさらに分解すると、「判断のもととなる良質な情報」と、「良質な情報に基づいた論理的な思考判断」と捉えることもできます。これをもとに、前出の式を少し変形させてみると、次の通りです。

仕事がもたらす価値や成果の大きさ=判断のもととなる良質な情報×良質な情報に基づいた論理的な思考判断×速さの二乗

質量100点満点=100%必ず成功するプランなどは望めないながらも、情報と思考次第で可能な限り確度を上げる質の高い判断を、より短い時間で行うことはできます。そのことを可能にするためにも、普段から信頼性の高い社内外の良質な情報を取り入れて、思考しておくことが求められるのだと思います。外部環境の良質な情報を取り入れるという意味では、やはり新聞はその代表格だと言えます。

■PDCAの短サイクル化

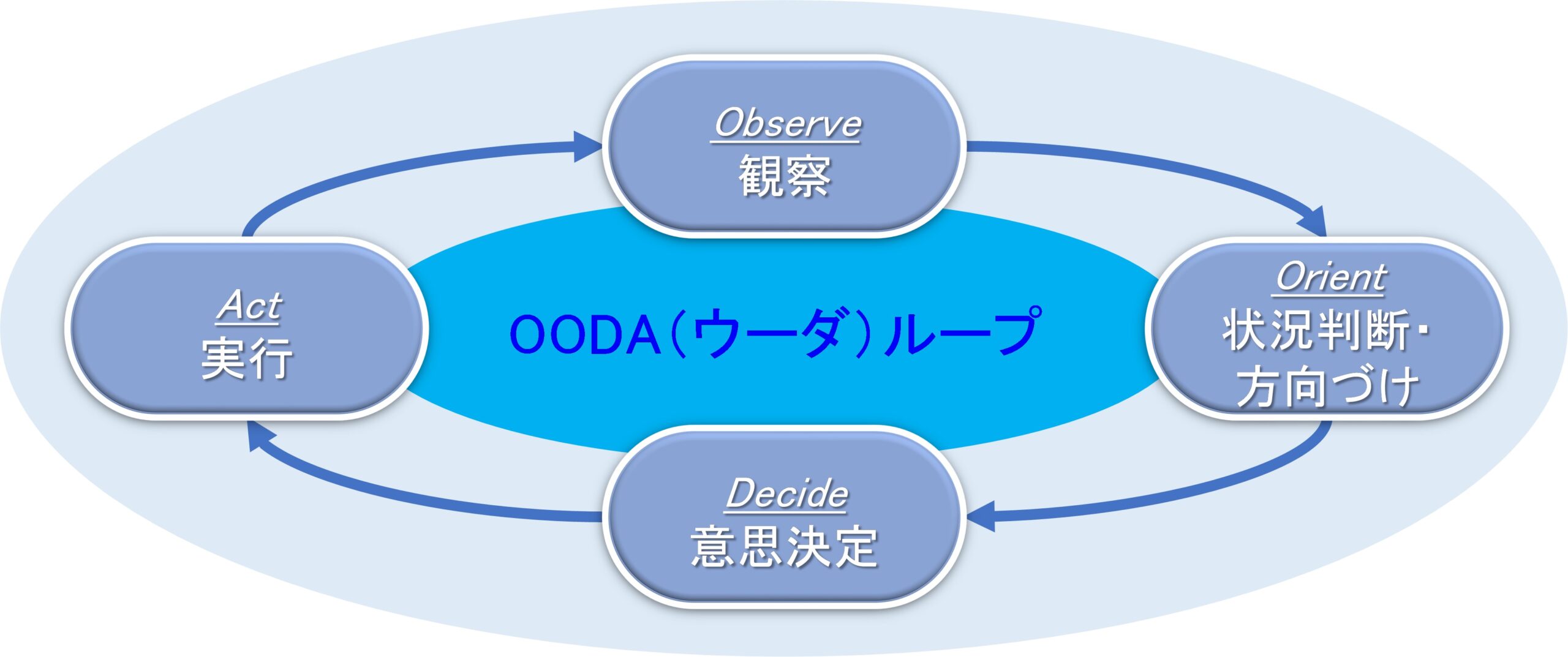

「Plan(計画)」、「Do(実行)」、「Check(評価)」、「Action(改善)」の頭文字をとったPDCAサイクルは、業務プロセスの基本とされています。一方で、最近「OODA(ウーダ)ループ」という言葉を聞くことも増えました。OODAとは、「観察」(Observe)、「状況判断・方向づけ」(Orient)、「意思決定」(Decide)、「実行」(Act)の略で、これら4つのステップを実行した結果について「振り返る」(Loop)を含めてOODAループと言い、アメリカの軍事戦略家ジョン・ボイド氏が提唱した意思決定プロセスだとされています。PDCAもOODAも、業務プロセスとしての本質、実行と改善を繰り返すことを示唆している点で、意味するところは通じています。異なるのは、「準備段階にかける時間と労力の大きさ」と言えるでしょう。現状を観察し、状況判断した上で、何をすべきか決定して実行する。上記「完ぺきを求めすぎない」にも通じることですが、OODAが主張しているのは、一連のサイクルの短縮化のように見えます。

刻々と状況が変わる環境下で、膨大なリサーチや検討に時間を費やしていては、意思決定の結論が出た時にはすでに状況が変わってしまっていて、その結論は無効になってしまっているかもしれません。

近年、新型コロナウイルスの発生前から、「これからはVUCAの時代だ」と言われ始めていました。「VUCA」とは、「Volatility」(変動)、「Uncertainty」(不確実)、「Complexity」(複雑)、「Ambiguity」(曖昧)の頭文字をとったもので、今後の社会経済環境が極めて予測困難な状況に直面しているという、時代認識の言葉です。人口動態の変化やAI等テクノロジーの急速な進化、自然災害の発生可能性等が背景として挙げられますが、ここに新型コロナウイルスという感染症の影響が加わったわけです。ますます先行きが不透明で、将来の予測が困難な環境になったと言えます。

そして、変化は往々にして早く訪れます。気候変動の影響は、5年前の見通しよりも切迫しています。新型コロナウイルスの感染拡大は、予想を上回って進行しました。私たちは、望ましい出来事は、早期の到来を期待して準備をしようとする一方、望ましくない出来事や難しいことは、まだ先の話だとして、考えること・対応することを先延ばしにしがちです。ここに落とし穴があります。現状をよりリアルに把握し、組織や個人でできることを考え実行していく視点は大切です。

組織活動においてPDCAサイクルを地に足着けて力強く回していくことは重要です。そのうえで、今後の変化の激しいVUCAの時代には、OODAループのイメージを参考に、PDCAサイクルを従来以上に高速で回していき、トライアンドエラーの結果を次のチャレンジに活かしていく取り組みが求められると考えます。

■まとめ

本コラムでは、ウィズコロナの環境で取り入れたい経営の視点について、6つのキーワードをもとに考えました。本コラムの要点を、改めて以下の通りまとめてみます。

・顧客が自社の商品・サービスに求める「コア」は何かを定義し、その「コア」を発展的に届ける。

・オフラインとオンラインの、自社なりの統合のあり方を見出す。

・自社の財務規律を守りながらも、未来投資を積極的に行う。

・企業価値の向上と収益源の安定化を図るために、事業の複線化に取り組む。

・スピード重視、PDCAサイクルを高速で回し、変化への適応力が高い組織をつくる。

本コラムの内容が、読者の皆さんの会社において、今後の考えるうえでのヒントになったなら、大変うれしく思います。

藤本 正雄