(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2022」掲載記事)

■はじめに

理念の浸透や行動指針の浸透に苦労をしている企業は多いのではないでしょうか。小宮が言っている通り、理念浸透のポイントは従業員の「やりがい・働きがい」を高めることです。その会社で仕事をすることに対して、やりがい・働きがいを感じていなければ、理念浸透は進みません。一方で、やりがい・働きがいを感じてもらうこと、感じさせることは簡単なことではありません。ここにおいて苦労をされている企業も多いのではないでしょうか。

今回は、ある企業の理念浸透の取り組みについて、事例として共有をさせて頂きたいと思います。しかしながらこの企業は、まだ取り組みの過程であり、大きな成果につながっているというわけではありませんが、そうした企業が4年間、どういった背景で、実際にどのようなことに取り組んできたのかを共有させて頂くことで、皆さんの会社の理念・行動指針の浸透について考えるきっかけやヒントにして頂きたいということが今回の趣旨になります。

■理念が必要になった背景

今回事例としてご紹介する企業は、富士高フーヅ工業株式会社という企業です。KC会員様でもいらっしゃいまして、2018年から私がメインで担当をさせて頂いている企業です。今回皆さんにお伝えするにあたって、富士高フーヅ工業の高橋社長にご了承頂くことができ、お話をさせて頂きます。

まずは、この会社の概要をお伝えします。グミ、ゼリー、製菓材料ゼリーなどの受託製造(OEM)を行っている会社です。皆さんは、あまりグミを食べないかもしれませんが、コンビニなどに並んでいる大手菓子メーカーの多くの商品を実はこの会社がOEMで製造をしています。設立は、1958年で、約60年の歴史を持つ会社です。社員数100名。埼玉県の羽生市という場所に製造工場があります。ケーキなどのイミテーションゼリーといった菓子材料を中心に製造販売していましたが、30年前くらいから需要が減少。ちょうどその時期に明治製菓がグミの製造に力を入れていくという話を耳にし、グミのOEM製造をスタートさせました。10年ほど前に現在の高橋社長へ事業を承継。その当時、グミ市場が拡大傾向にあり、そこに合わせて設備投資を行うことで業績を拡大させてきました。

業績は順調に拡大をしていきましたが、それに伴って社内では、新たな課題が膨らんでいました。どのような課題かというと「部署間の対立」です。以前は従業員数も少なく、コミュニケーションがうまく取れていたのですが、組織が拡大することによって、人が増え、部署ができ、部署間での意思の伝達がうまくいかなくなりました。お互いの主張をぶつけたり、納得できなかったりする場面が増えていきました。特に営業と製造の間における衝突が目立ちました。OEMという特性上、顧客からの急な変更や依頼なども多く、製造が対応を余儀なくされることが多くありました。また、営業は仕事を取ってこなければならないという気持ちから仕事を多く取り過ぎてしまい、製造にしわ寄せがいくということも続いており、営業と製造の間でうまくいっていませんでした。それは部署間といういわゆる「ヨコのつながり」の中で摩擦が生じていました。

この状況の打開策を検討する中で、高橋社長の弟である高橋専務が「経営理念をつくる」ということが必要ではないかという案を考えました。その当時、方針のようなものはありましたが、明確に定めた経営理念はありませんでした。高橋専務は「理念をつくることで会社としての考え方の基準をつくることができる。そうすることで、社長が変わっても良い会社を継続できる。」という話を社長に話し、検討の末、自社の理念を定めることを決めたのでした。

■理念づくりを進めていくにあたっての助言

しかしながら社長自身、理念づくりと言われてもどう進めて良いか、何がポイントになるのかわからない状態だったこともあり、我々小宮コンサルタンツへ相談に来られました。私が担当をさせて頂くことになったのですが、一連の話を聞かせて頂き、私からお話をしたことは、「理念はつくることよりも浸透させることのほうが難しい」ということと、「経営陣が先頭に立って実践していく覚悟が必要」ということでした。「社長は言う人、社員はやる人」という理念をつくったら、小宮の言う「お前こそがんばれよ」という状態になってしまいます。「社長自身が体現していくことを背中で見せる、そういった覚悟をお持ちでないならば、やめたほうが良い」という話をしました。それを聞いた社長と専務は、むしろそれは当然のことだということをおっしゃって頂き、そこから会社の考え方の基準をつくり、会社の一体感を高め、会社を強くするための理念づくりと理念の浸透活動が始まりました。

理念づくりを進めていくにあたり、改めて私から提案したことが2つありました。ひとつは、最終的には社長・専務で決めること。経営者としての覚悟を示すものとして決定してほしいということ。もうひとつは、幹部・管理職を巻き込んで進めていくということ。これは、浸透を見据えての提案で、理念づくりのプロセスに幹部・管理職を巻き込むことで、「自分たちがつくった理念」という意識を醸成して、理念の宣教師となってもらいたいという意図がありました。現場従業員との直接のかかわりあいを持つ管理職の方々が理念を自分のものとして実感し、いかに現場へ落とし込んでいけるのかがポイントだと考えていました。社長・専務とも、2つの提案に納得頂き、理念づくりがスタートしました。

■管理職へ理念の必要性の理解を促す

理念づくりを始めていくにあたって、まずそこに関わる幹部・管理職の方々が「経営とは何か」、「なぜ理念が必要か」ということを理解してもらう必要がありました。幹部の方々は、小宮コンサルタンツの経営実践セミナーへ参加し、経営の勉強をしていたのですが、管理職の方々はその勉強を全くしていなかったので、研修という形を通して勉強する機会をつくりました。

この研修では、各部署の管理職を集めて、経営とはという基本を学ぶとともに、自社の現状や課題について議論をする機会を多く取りました。その意図は、課題となっていた「部署間の対立」という構図を少しでも崩して、ヨコの連携を図りたかったからです。研修を実施した結果、違う部署の管理職同士が話をし合う場を持つことで、「大変なのは自分の部署だけではない」、「みんなもがんばっているんだ」、「他のみんなも会社を良くしていきたいと思っているんだ」ということが共有できました。研修の回数を重ねていくうちに、ヨコのつながりを深めていくことができました。

研修を進めていくうちに、少しずつ経営に対する理解も深まり、管理職からも「うちの会社は、会社としての方針がない」、「理念がない」、「考え方の基準がない」ということが課題として挙げられ、理念を作っていく必要性について管理職の方々とも合意形成をすることができました。

■思わぬ新たな課題

課題について議論をする中で、思わぬ新たな課題が見えてきました。それは「幹部と管理職の間に溝がある」ということでした。いわゆるタテの連携の課題でした。具体的には「提案しても変えられない、変わらないと感じている」という意見が多く出てきました。

私は管理職の方々との関わりを通して、管理職の方々は会社を良くしていきたいという想いを持っていることを感じていましたので、その想いや雰囲気を壊さず、活かしていきたいと考えていました。そこで、社長・専務にこの話を共有して、管理職と幹部が自社の課題について議論をする機会・場をつくることを提案しました。理念をつくっていくことも重要でしたが、社長・専務は、現状の業務を進めていく上で、この課題に対して早期に解決をしていかなければならないと考え、手を打つことを決めました。

社長・専務と検討をし、2019年の後半から「合同ミーティング」という名で、月に1回、社長、専務、幹部と管理職の方々が集まり、「自社の課題に対して意見交換をする」ということをスタートさせました。これまでは「会社に対して意見を言い合う場」はありませんでした。また、課題があった時、管理職の意見が取り入れられるということは、これまでほとんどなかったこともあり、合同ミーティングをはじめた当初は、管理職側からなかなか意見が出てきませんでした。そこを私がファシリテーター役となり、「●●さんはどう考えていますか?」など意見を促すように働きかけることで、徐々に意見が出るようになっていきました。また、他部署と関わることで困っていることがあれば合同ミーティングの場で相談をしたり、アドバイスを求めたりするということが自然と起こるようになっていきました。この合同ミーティングは、形を変えながら現在も継続しています。

高橋社長がお話していたことで印象に残っているのが「今まで物理的な距離は近かったのに、心の距離が遠かった」ということでした。みんなで顔を合わせて意見を交換する場が増えたことで、社内に安心感が生まれて、社内全体が言いたいことを言って良いという雰囲気になってきたということでした。私から見ても、『全社視点で考える力』、『何が課題なのかを考える力』が、確実に上がってきていると感じています。これは本当に継続的な取り組みの成果だと感じています。

■企業理念の完成

経営に対する理解、理念の必要性への理解、そしてヨコの連携・タテの連携の改善が図れてきたことで「理念をつくる」というステップに取り掛かりました。どのように進めたかというと・・・

①幹部・管理職の皆さんにまず他社の理念について調べてもらい、理念のイメージを持ってもらいました。

②その上で、自社の理念として、どのようなものを取り入れたいかをそれぞれに考えてきてもらい、そのすり合わせを行いました。そして、そこから具体的なキーワードを抽出していき、理念のパーツを揃えていきました。

③さらに加えて、自社の商品を通じて喜んでもらったエピソードを社員の方々から集めて、そこからもキーワードを抽出していきました。

④それらのキーワードをもとに、社長と専務が理念のたたき台を作成して、それを私と一緒にさらに掘り下げていくということを繰り返し、理念づくりを進めていきました。

最終的には、このような理念が出来あがりました。

富士高フーヅ工業 企業理念

「自然とこぼれる笑顔をつくる」

私たちがつくっているのは、ゼリーやグミ。

もう半世紀以上もつくり続けている。

でもなぜ、こんなにも長く会社が存続し、ここまで発展することができたのだろうか?

私たちがつくっているのは、確かにゼリーやグミだけど、

本当につくっているものは、

その先にあるたくさんの人たちの『日常にあるたくさんの笑顔』なんだと思う。

私たちが力を入れている『グミ』。

グミは、誰もがいつでも手に取ることができる身近なものであり、

香りや見た目、食感や味といった人間の五感を刺激して、

楽しませたり、安心させたり、喜ばせたりすることができる。

食べた人たちを笑顔にすることができる。

そういったたくさんの笑顔に支えられて、今日の富士高フーヅがあるのだと思う。

グミは身近なものだけに、私たちがつくっている笑顔は、

とても小さく、些細なものかもしれない。

でも、身近にある小さな笑顔こそ、

たくさんの人たちの日常を温かくするとても大切なものだと思う。

だから、当たり前の日常の中で「つい微笑んでしまう」

そんな日常をこれからもつくっていきたい。

笑顔が増えれば、前向きな感情が増えて、社会的な絆が深まって、

もっと良い世の中になると思う。もっと良い方向に進んでいくと思う。

私たちはそう信じている。

ここまでまとめるのは本当に大変でしたが、会社の想いがとてもよくまとめられていると思います。

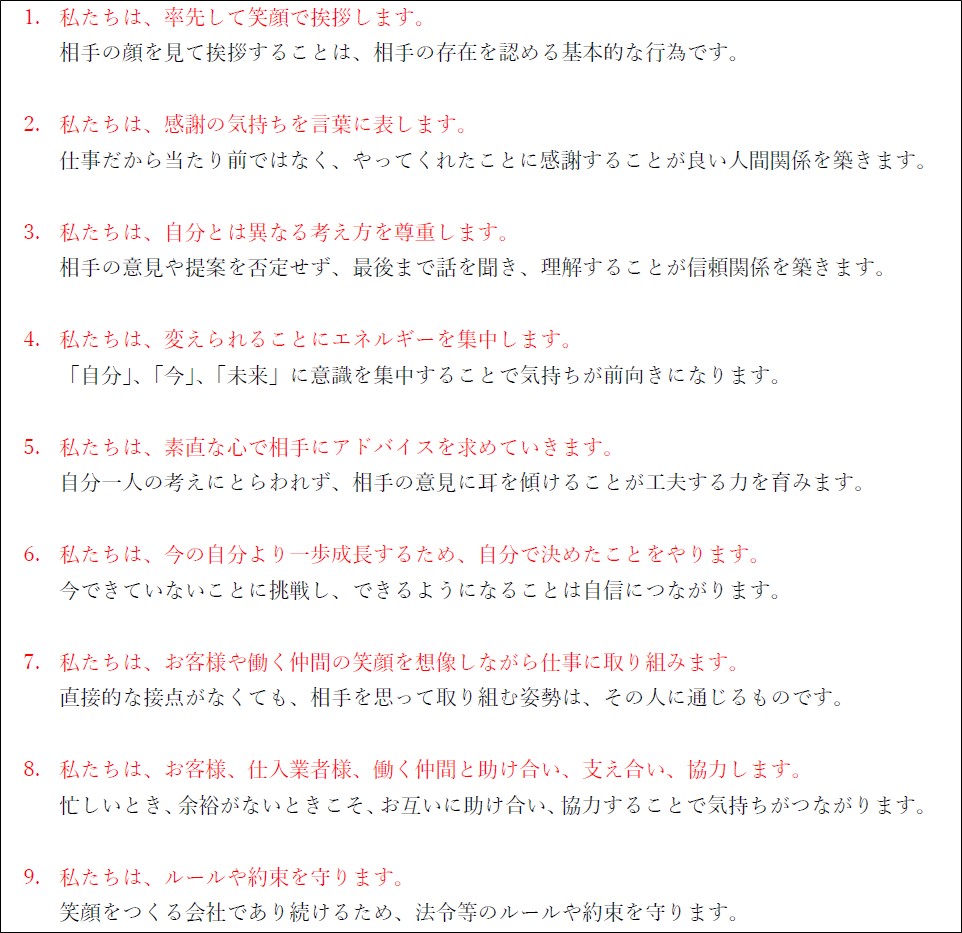

■行動指針に込めた想い

行動指針も理念づくりと同様の流れでまとめていきました。まとめていく上で、行動指針の大きな狙い・目的を、工場で働く従業員の方々にいかにやりがい・働きがいを感じてもらえるかというところに置くことにしました。小宮が言っている「理念浸透のためには、仕事のやりがい・働きがいを感じてもらうことが必要だ」ということを、行動指針を通して実行しようと考えたのです。その背景として、この会社の従業員は100人ほどなのですが、そのうち8割ほどが役職につかない一般の従業員です。そして、さらにその内の9割ほどが製造現場で働く従業員となります。現場では、黙々と作業を行うことがほとんどで、人とのかかわりがとても少ない環境のため、やりがい・働きがいを感じづらい環境にあります。そうした従業員の皆さんが、自分の仕事が「自然とこぼれる笑顔をつくる」ことにつながっているということを感じてもらいたい、仕事に少しでもやりがい・働きがいを持ってもらいたいという想いを入れ込むことを意識して整理をしていきました。

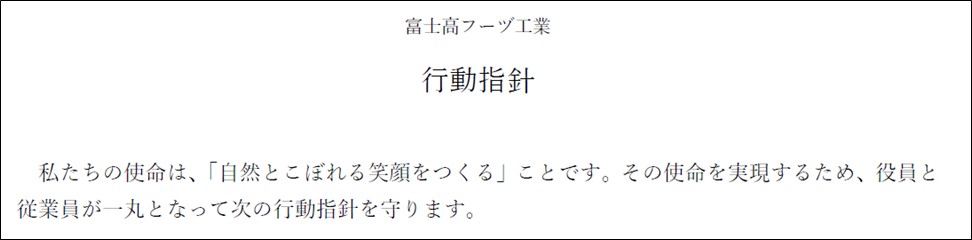

そこで、出来あがった行動指針がこちらになります。

行動指針を検討していく中で「9つというのは多いのではないか」、「覚えられないのではないか」、「少ない方がいいのではないか」という意見もありましたが、次のような意図で整理を進めていきました。

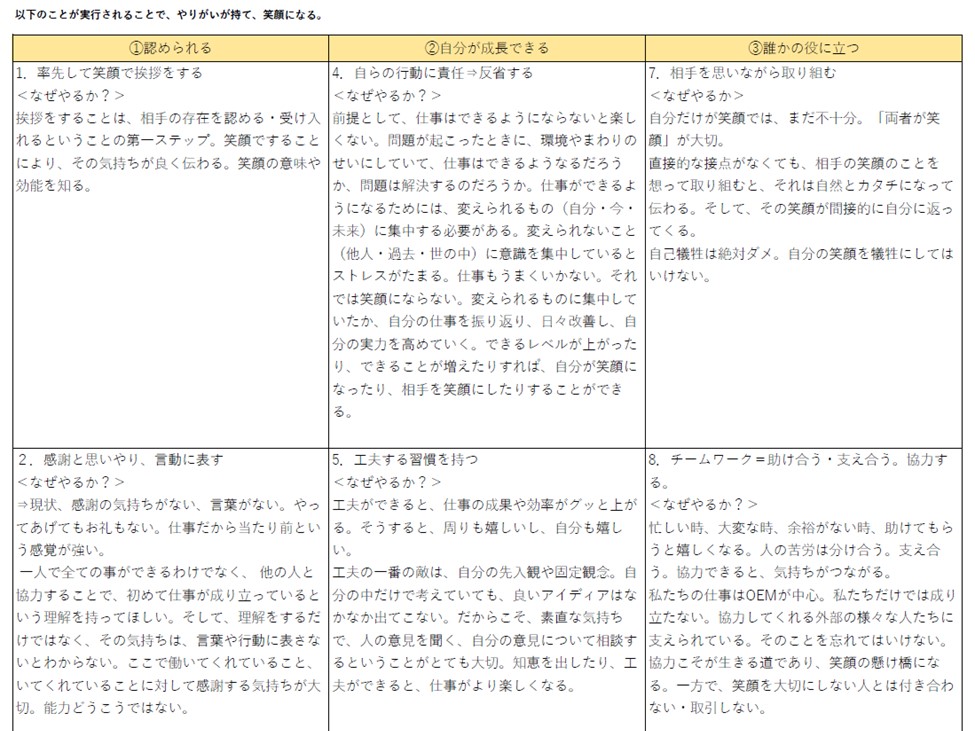

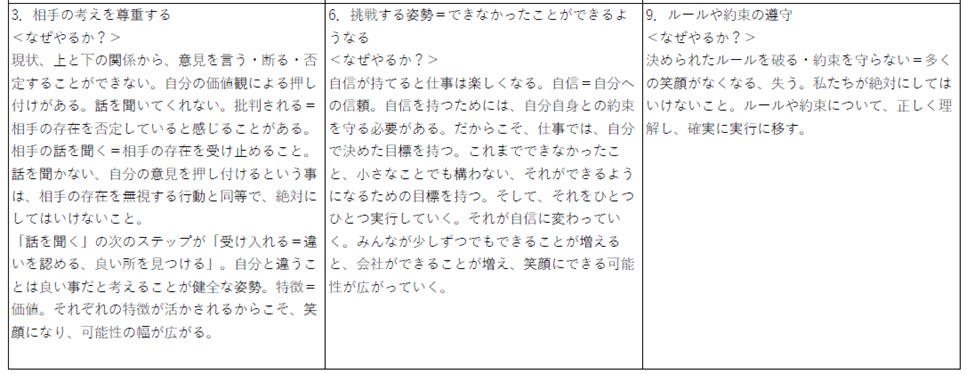

この9つの行動指針は繰り返しになりますが、製造の現場の従業員の方々がどうすれば「自然とこぼれる笑顔をつくる」ことにつながっていることを感じられ、仕事にやりがい・働きがいを感じてもらえるかという視点で考えました。その中で、そのためには「3つのステップがある」ということがわかってきました。それが、①認められる ②自分が成長する ③誰かの役に立つ というステップです。製造の現場では、①の部分ができていないところがあり、重要なステップだと改めて認識することができました。

この3つのステップを実現するために、どんな行動を取ってもらいたいか、それがどう理念である「自然とこぼれる笑顔をつくる」につながるかということを考えた結果、この9つになりました。従業員の方々に理解がしやすいように「なぜこの行動を取る必要があるのか」という部分も言語化しました。

整理したものがこちらになります。

こうして富士高フーヅ工業様の企業理念と行動指針が出来あがりました。完成した企業理念と行動指針は、まず一緒に作成を進めてきた幹部・管理職の方々へ共有をしました。社長や専務からその理由や想いについて説明する場をつくりました。その場では、幹部・管理職から否定的な意見はなく、感触はまずますで、肯定的に受け止めてもらうことができたと感じました。そういった意味で、これまで一緒にその過程を見てきた、一緒に考えてきた、ということが大きかったと感じました。そしてその後、全従業員に共有をしていきました。

■2つの理念浸透活動

企業理念と行動指針が出来あがり、いよいよここから浸透活動です。浸透活動についても、幹部・管理職の方々から意見を募り、それをもとにして社長・専務と検討をしました。その結果、2つのことを実施することを決めました。

ひとつは、「理念ミーティング」というものを実施することにしました。これは、管理職が主体となり、行動指針について1週間に一度、課ごとに集まって話をする場をつくるというものです。実施する内容を始めはある程度フォーマット化して進めながら、その状況を月1回、管理職に集まってもらい共有し、さらに良いミーティングにするために意見交換を実施。理念ミーティングの進め方や内容について少しずつ修正を重ねていきながら良い形をそれぞれの課で探って、見つけていくという流れで進めることにしました。

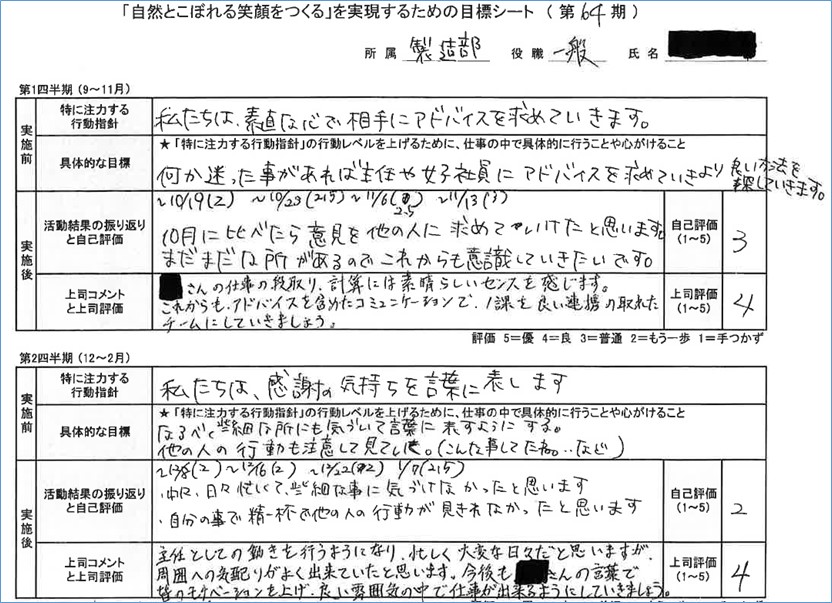

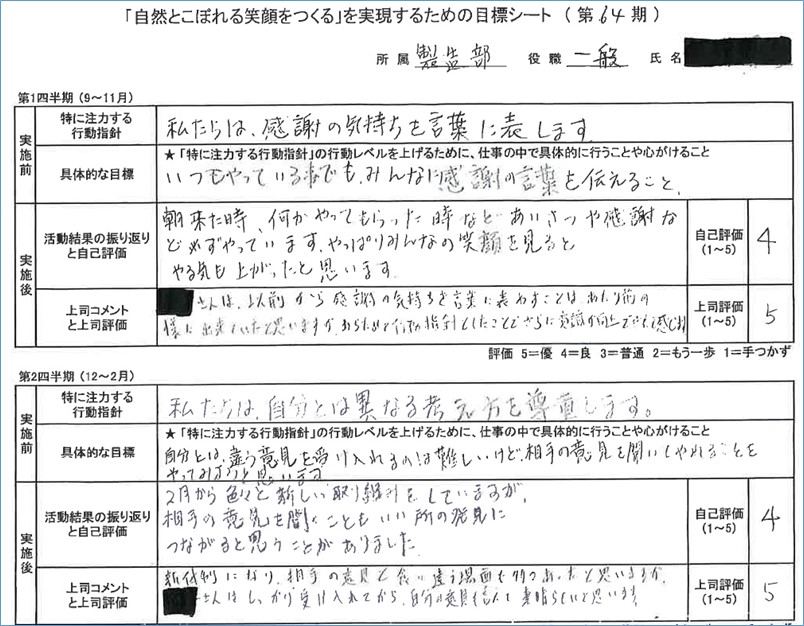

もうひとつは、「従業員それぞれが、四半期ごとに9つの行動指針から1つを選んで、それに向けた行動目標を立て、実践して振り返りをする」ということを行うことにしました。行動指針に対して、自ら主体的な目標を設定して、受け身ではなく、少しでも前向きに行動指針を捉えてもらいたいという狙いでした。

工場で働く従業員の皆さんが、この目標シートに対してどのような気持ちで取り組むのかについては、上記のような狙いはあったものの簡単なことではないと考えていたので、良い意味で大きな期待はしていませんでした。少しずつでも変わっていけば良いという感覚でした。しかしながら、ふたを開けてみると、良い目標設定や振り返りをしている従業員の方もいて、逆に期待が高まりました。

実際の行動目標シートの一部がこちらになります。

KC会員の皆さんの企業で神奈川ナブコ様のお客様実践計画表の取り組みを実施なさっている企業も多いかと思います。今回の富士高フーヅ工業様のこの取り組みは、実はそこへ一石を投じたいという想いもありました。これは、私の持論なのですが、神奈川ナブコ様の取り組みは、お客様と接することの多いビジネスモデルの会社には効果が高いと考えていますが、富士高フーヅ工業様のようなメーカーには、なかなか馴染みにくいものだと考えています。メーカーなど製造現場で働く方が多い場合、なかなか接することが少ないお客様のことを想像することは容易なことではありません。そうした際に、富士高フーヅ工業様の行動指針のように「自社の現状に合った働きがいや自社のビジネスモデルにあった働きがいを考え、それを行動指針に落とし込み、目標にして実践して振り返ってもらう」という取り組みが必要なのではないかと考えています。要は、自社に合った取り組みを検討することが重要だということです。そういった意味でも、富士高フーヅ工業様の取り組みは、理念浸透に対して示唆があると考えています。

■理念浸透を見える化する施策

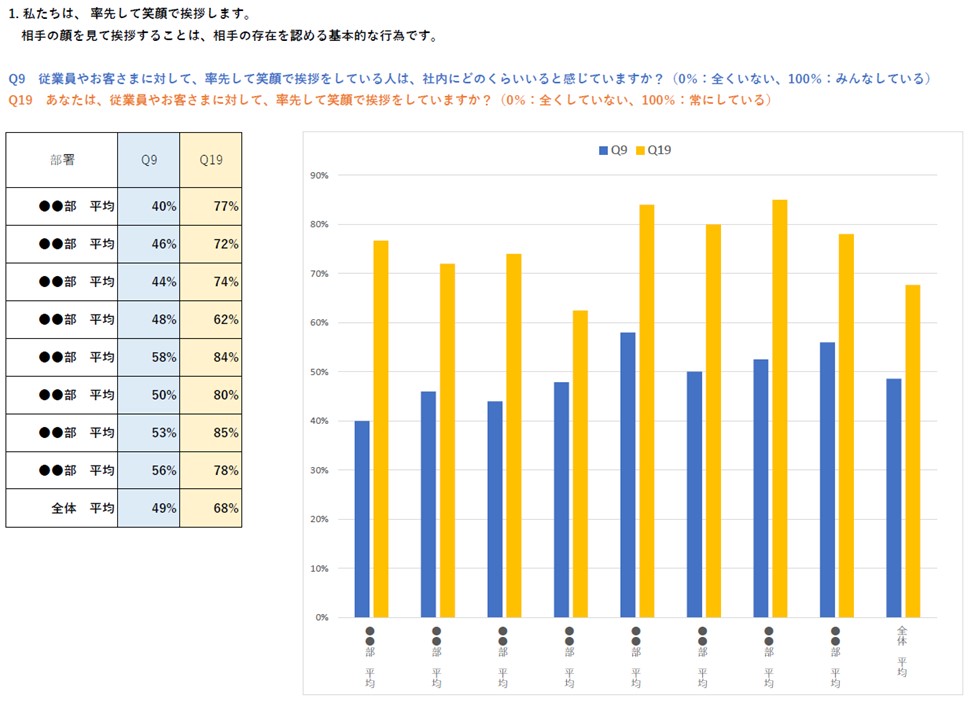

理念浸透における多くの企業の課題として感じていることは、どの程度、浸透しているのかがわからないという点です。そこで、富士高フーヅ工業様では、「理念浸透診断」というものを実施しています。

それがこちらになります。

これは、従業員の方々に、Webにて匿名性で行動指針がどれだけ実施できているかということを答えてもらい、数値化したものになります。「まわりはできているか(左:Q9)」という視点と「自分はできているか(右:Q19)」という視点でチェックをしてもらっています。それを部署ごとにまとめて、1年ごとにその推移を見ていこうという試みです。

この数値化には、2つのメリットがあると考えています。ひとつは「理念浸透、行動指針の浸透という見えないものを見える化することができた」ということです。目には見えづらい活動を数値化することで、実際に浸透しているのかどうかを図ることができるようになりました。

もうひとつは「目標設定ができる」ということです。「現状はこの数値だが、では今後、どこの数値をどこまで上げていこうか」という議論ができるようになりました。実際、社長と専務に、この数値を見て頂き、この9つの中で優先する項目を決めてもらい、その項目をこの1年で●%まで持っていくという目標設定をしてもらっています。また、目標を設定することで、よりその項目への意識が高まるとともに、どうやって高めていこうかという発想にもつながりやすくなります。この診断は、毎年取っていくことを考えており、その目標が達成されたかどうかを図っていきたいと考えています。社長も実際、目標を設定することで意識することができ、自分自身の行動に影響を与えていると感じているという話をされていたのが印象的でした。現在は、幹部・管理職の方々に共有をして、課ごとに目標を設定してもらい、そのことを意識して、理念ミーティングや行動指針の目標を設定してもらうということを始めています。

■経営計画書をもとにした経営へ

こうして企業理念・行動指針が出来あがり、浸透活動がスタートしたのですが、今年度からこれに併せて、経営計画書をつくり、従業員へ示し、経営を行っていくという取り組みもスタートさせています。企業理念と行動指針が出来あがったことで、考え方の基準は明確になったのですが、今後の未来を見据えた会社の方針は不明確な状態でした。事業や仕事を進めていく中で、どこに注力をしていくべきかということがわからず、従業員が右往左往するという場面もあり、そこには、いわゆる会社のビジョン(中長期の事業構想)が検討されていなかったことが背景としてありました。そこで、10年後の会社のありたい姿を描くために、外部環境・内部環境を分析。その姿を実現するために会社としてどこに注力をしていくべきなのかということを議論し、そのためのアクションプランを経営計画に落とし込みました。企業理念と行動指針が、経営計画を検討する上でのベースとなりました。そして、その内容を従業員の方々へ共有して、その計画を今、進めているところです。この「経営計画書をつくり実行する」ということも理念と行動指針の浸透のための仕掛けだと考えています。

■最後に

冒頭に申し上げた通り、富士高フーヅ工業様の取り組みはまだ道半ばです。継続させていくことはそんなに簡単なことではないと考えており、管理職の方々の意識ややる気に頼るのではなく、会社として活動がしっかりと継続していけるような仕組みや仕掛けを今後考えていきたいと社長・専務と話を進めています。例えば、1年に一度、部署をごちゃまぜにして何グループかに分けて、理念浸透のためのグループセッションのようなことをやりたいと考えています。個人ごとに行っている行動指針の目標シートをより活性化させていくことが目的です。

富士高フーヅ工業様の取り組み、いかがでしたでしょうか。機会がありましたら、またこの後の取り組みや成果について共有をさせて頂ければと思っています。皆さんの会社の理念浸透を考える際のヒントや気づきにつながりましたら嬉しく思います。

金入 常郎