(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2022」掲載記事)

■今年もちょっと気になったことを深掘りして考える

2021年は思い起こせば秋口までは、ほぼ緊急事態だった一年でした。調べてみると、1月1日から9月末までの間、東京で緊急事態宣言でも蔓延防止でもない普通の日は273日間のうち、たった28日間しかありませんでした。昨年と比べればニューノーマルに慣れた感はありますが、やはり日常が非日常だった一年だったと思います。なおこの原稿を書いている2021年の年末は東京オリンピックから5カ月しか経っていないのに、もっと昔のイベントだったような気がしています。非日常な日々が続いていることで時間の感覚がちょっとズレているのかもしれません。

仕事をする上で“気づきの力”が大切だとよく言われますが、今年の文集も日々の生活の中で気になったことを深掘りしてみたいと思います。そしてそこから得られるちょっとした経営のヒントについて考察してみます。

■プレーンヨーグルトが小さくなった

私は普段から朝食はヨーグルトしか食べません。それは出張先でも変わらず、宿泊するホテルでは基本朝食は付けずにコンビニでヨーグルトを購入して食べます。ヨーグルトしか食べない代わりにそれなりに量は食べます。多くの方がイメージする150g程度の個パックではなく家族で分けて食べるような大きなパックのプレーンヨーグルトを食べます(自宅では妻がヨーグルトメーカーで作ったヨーグルトを丼で食べています。)。

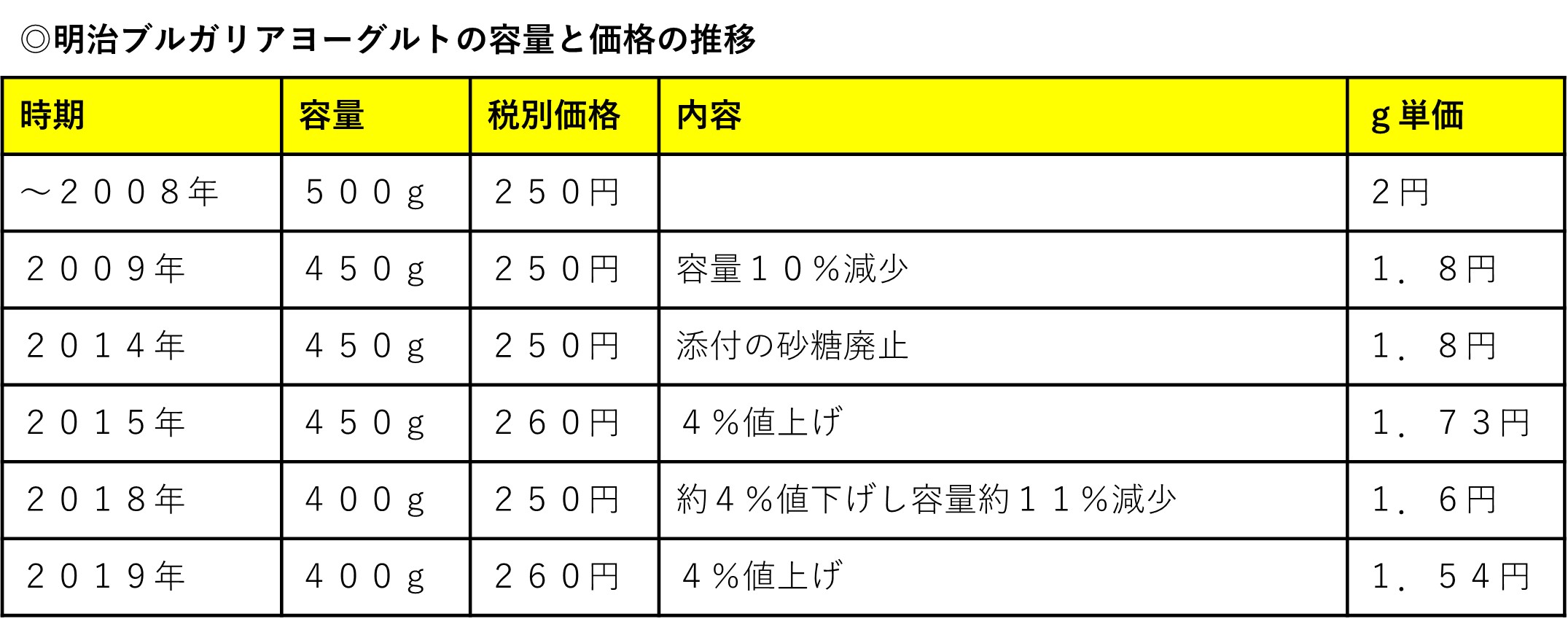

このプレーンヨーグルト、見てみると容量が400g。確か昔はもっと多かった気がします。それと個人的にはほとんど使うことはありませんでしたが砂糖が添付されていました。気になったのでトップブランドである明治ブルガリアヨーグルトの容量と価格の推移について調べてみました。

価格はあまり変わっていませんが、徐々に容量が減っておりg単価でみると2008年と比較して23%上昇しています。消費者に値上げと気付かれないように、こそっと値上げをするいわゆる“ステルス値上げ”が行われていることが分かりますね。

ステルス値上げは経済学では「シュリンクフレーション」と呼ばれる現象で、ヨーグルト以外でも様々な商品で見られます。有名なところではポテトチップスの容量が減っていることや、チョコレートの一箱の個数が減っていること、コンビニ弁当が上げ底になってきていることなどがあります。ポテトチップスはかつて税別100円で90g入っていたものが、現在では60gと3分の2になっています。しかし袋のサイズが同じなので空気で膨らませると外見では違いが分かりません。一見すると姑息な印象を受けますが、長年デフレ経済に慣れた日本人に値上げを受け入れてもらうのはそれ程大変なことだということですね。

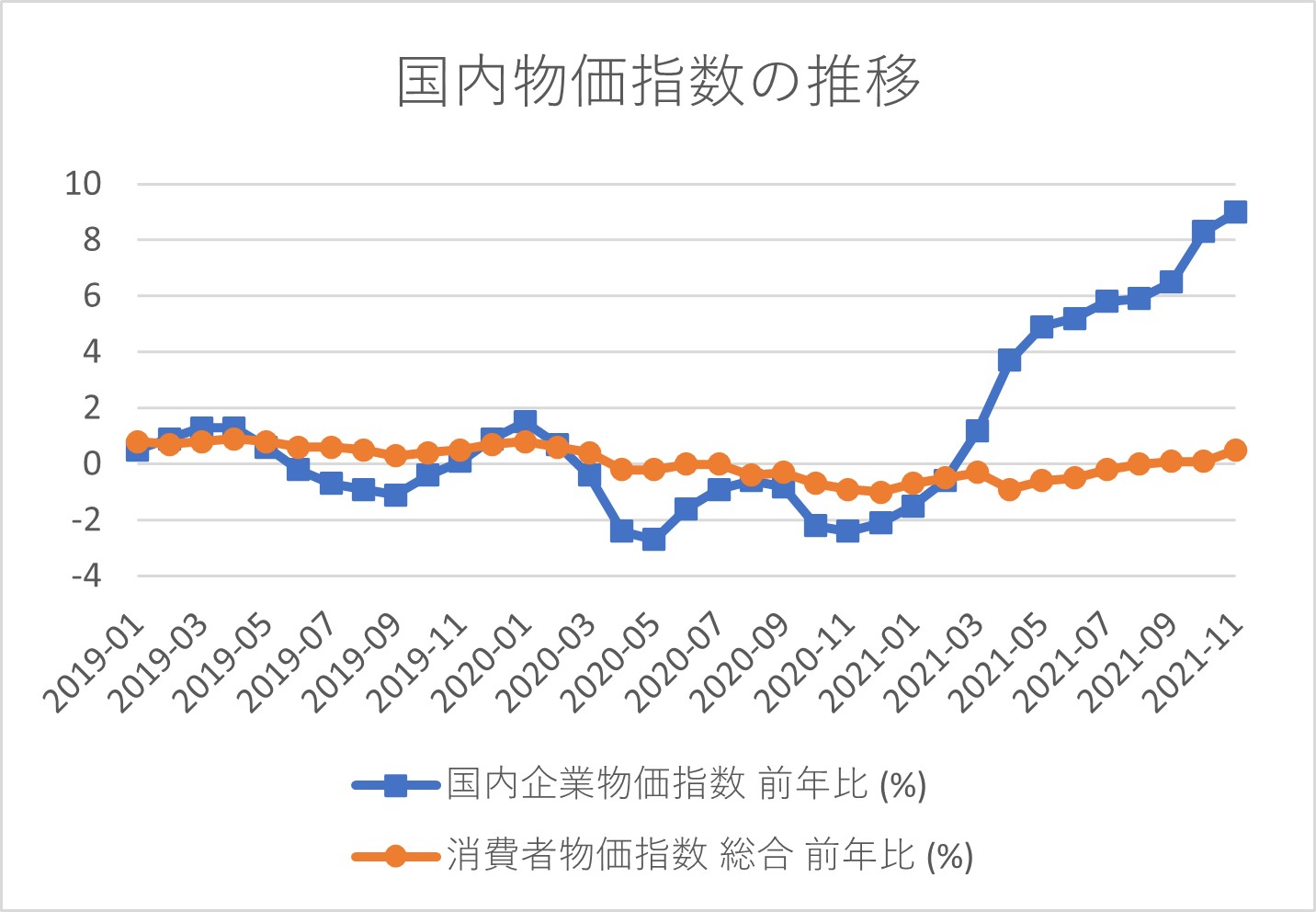

直近では原油価格の高騰や経済回復に伴う需要の増加から素材や原料の価格が上がっています。輸入物価は高騰し、2021年11月の企業間取引の物価を表す国内企業物価指数は、前年比9%増と過去最大の上昇幅を記録しています(2021年12月末時点)。一方で小売り段階での物価を表す消費者物価指数はここ最近やっと上がってきたものの前年比0.5%増と微増に留まっています。企業としては仕入が上がっているので苦しいところですが、エンドユーザーに対する値上げがそれだけ難しいということを物語っていますね。

諸外国では素材や原料の価格の高騰に合わせて消費者物価が上がっていますが、日本の消費者物価が上がらない根本的な要因は賃金が上がっていないことにあります。

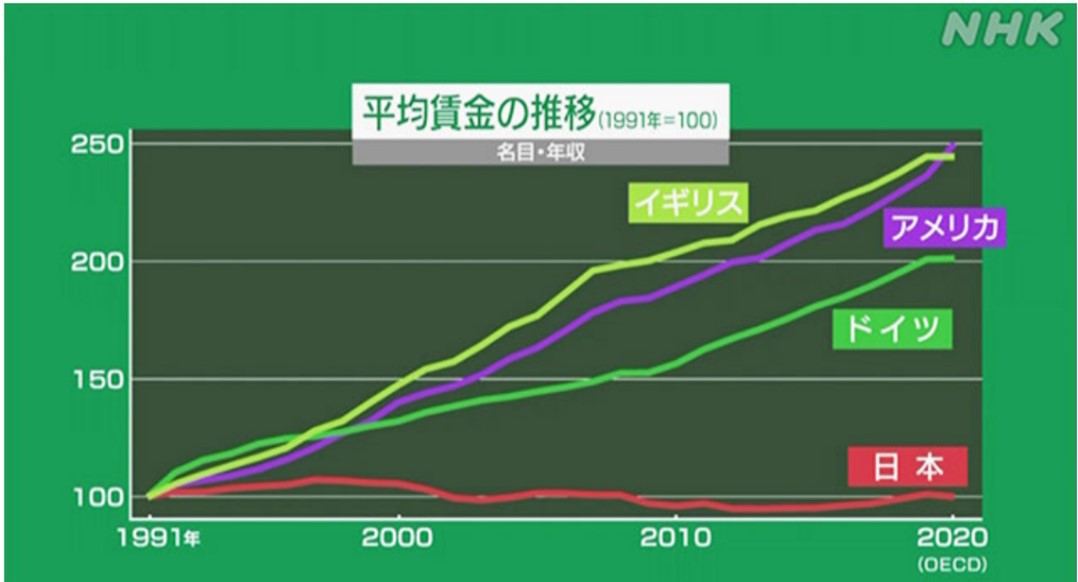

NHKがOECDのデータをまとめた資料を見ると欧米諸国は30年間で平均賃金が2倍~2.5倍に伸びているのに対して日本はほぼ変わっていません。実際は社会保障関連の保険料増加や各種控除の縮小で手取り額は減少していますし、消費税も上がりました。その中で生活防衛のために安いものを求める心理は致し方ないことかもしれませんね。

<経営に活かせる視点>

経営者の皆さんであれば従業員の経済的な幸せを考え、ある程度の給与を支払いたいと考えられるでしょう。しかし他社より良い給与を出すためには当たり前ですが、その原資を作るために付加価値を高めなくてはいけません。付加価値の高い事業をするためにも、どこの会社にもできる既存の延長線上のビジネスだけでなく、他社にはできない差別化されたビジネスを作り出す必要があります。差別化されたビジネスを作り出すのはそんなに簡単なことではありませんが、まずはそういうビジネスを考えようとすることが大切です。

■実家周辺で子供を見る機会が減った

私の出身は大崎市という宮城県の県北に位置する町です。その中でも私の実家は最寄り駅まで車で20分、駅までのバスは一日4~5本という郊外に位置しています。田園地帯なので冬場は地吹雪が酷く、積雪量もそれなりなので年末年始は雪かきで毎年筋肉痛になります。

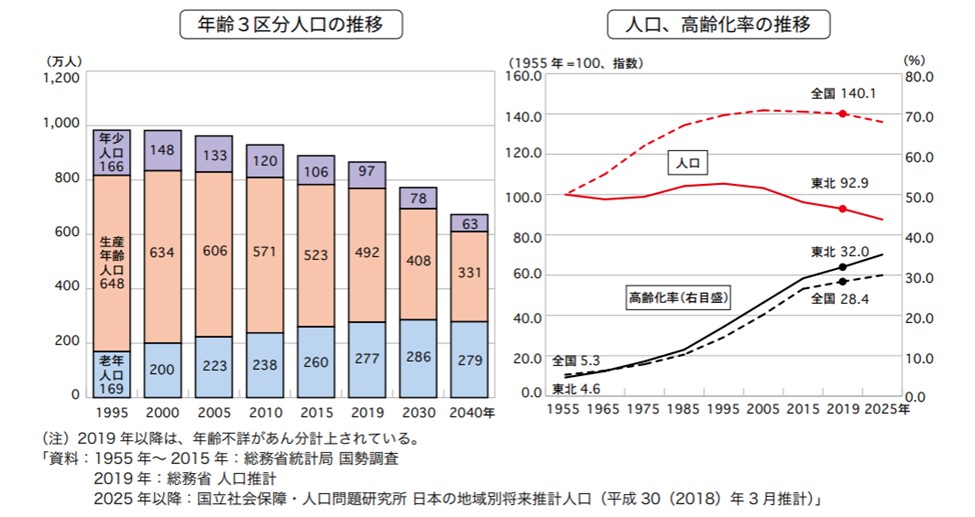

今年度、私が通学していた小学校が統合されました。よく考えると、同級生は結婚すると市内の便利な場所に引っ越すケースがほとんどですし、ここ数年実家の近くで子供を見る機会が減りました。

私が小学校に通っていた当時は一学年48名の児童がいました。それ程多い訳ではありませんでしたが、学校のイベントも盛り上がる人数でしたし、多様性のある集団だったと思います。

現在は4つの小学校が統合されても一学年の人数が40名程度で、統合前は一学年が10名にも満たない時期もあったようです。少子化が叫ばれて久しいですが、特に地方の過疎地域での子供の減少は想像以上のスピードで進んでいます。

◎東北地方の人口推移

出典:東北経済産業局「東北経済のポイント」

隣町の中学校も統合が進み、校舎跡地を民間企業の工場として利用しています。全国の小中学校の数は少子化の影響で減少しているのでしょうか?気になって調べてみました。

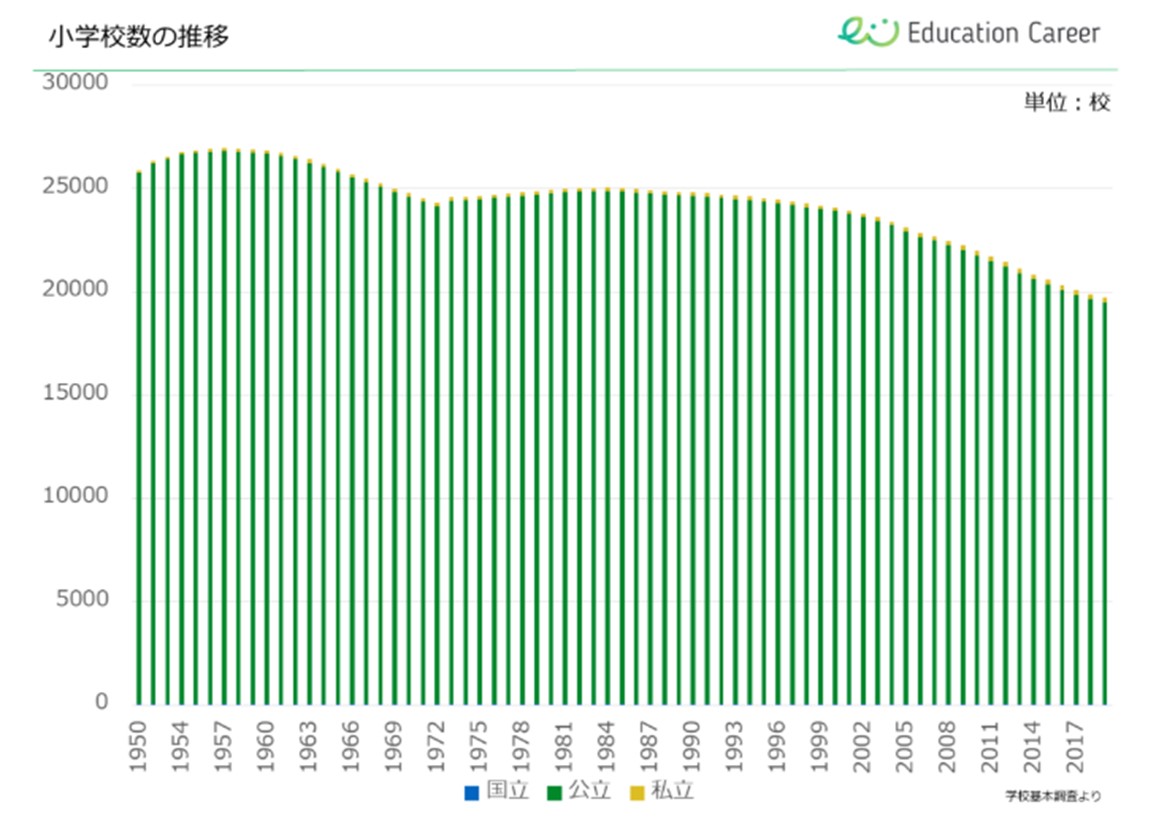

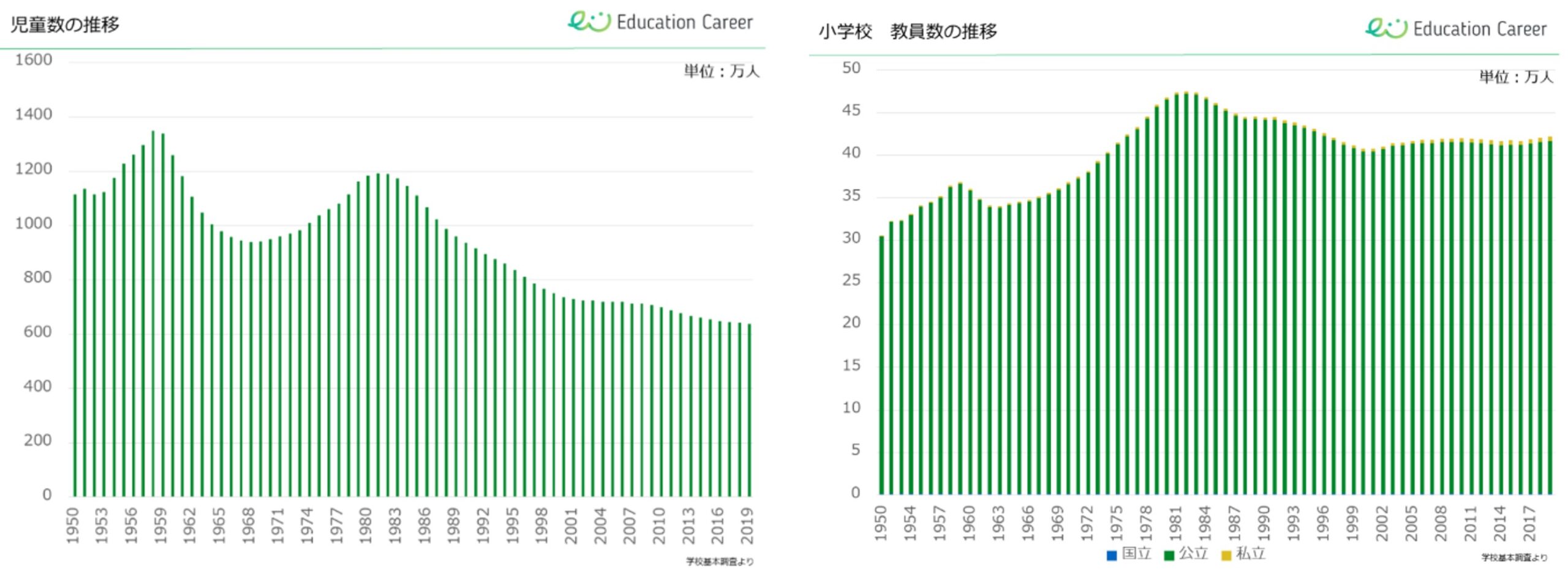

小学校の数は1957年の約2万7000校が最多で、直近では1万9000校程度と減少傾向が続いています。前述した私の母校は4つの小学校が1つに集約されましたが、それと比べると全国の減少傾向は緩やかな感じがします。やはり小学校の統廃合は田舎の過疎地に集中しているのでしょうね。

また小学校の児童数(上記左図)を見てみると、山と谷は大きいですが小学校数と同じような傾向で推移しています。一方で教員数(上記右図)は90年代から横ばいの傾向が続いています。これは一クラスの上限人数が少なくなったこと(例:小学校1年生の1クラス上限50人⇒45人⇒40人⇒35人)や、特別支援学級が増えるなど、きめ細かい指導ができるように基準が変わったことが影響しているようです。

全国的に少子化は進んでいますが、今回の母校統合により過疎地の少子化が予想以上に激しいことを改めて認識しました。コロナ禍におけるテレワークの普及で東京一極集中の流れに変化が出てきていますが、若者世代に地方の魅力を発信し少しでも過疎地の少子化に歯止めを掛けたいものです。

<経営に活かせる視点>

年末年始に雪かきをして改めて重労働であることを実感しました。後期高齢者しかいない世帯では日常の雪かきすらままならないようで、雪が放置されたままになっている家もあります。雪かきに限らず買いものや病院通いなど地方の高齢者世帯では生活する上で困っているということが非常に多いです。そのような社会課題を解決する商品・サービスを生み出すことが、ビジネスにおける大義の一つになるのではないでしょうか。

■コオロギの話題をよく見かける

近所の無印良品に買い物に行くと「コオロギせんべい」なるものが売っていました。ホームページで商品案内を見ると「エビに近い香ばしい風味を楽しめる」とのこと。そういえば最近新聞でも食糧としてコオロギを養殖するという記事を見かけることが増えてきました。

私は若い頃、海外を放浪していた経験があり昆虫を含め現地人が食べているものは好き嫌いなく食べてきました。また大学では昆虫の研究をしていたこともあり、この手の話題には興味があります。そこで、なぜ食糧としてのコオロギが注目されているのかを深掘りしてみました。

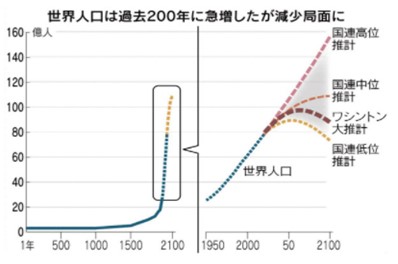

まず食糧問題について考える際、前提として知っておかなければいけないことは、将来の食糧需要量です。食糧需要量のベースになるは世界の人口です。最近のワシントン大学の研究では2064年に97億人までは増加すると予測されています。国連の高位・中位の予測では更に大幅に増加する見込みあり、少なくても当面の間世界の人口は増加すると見られています。

<出典:日本経済新聞(2021.8.23)>

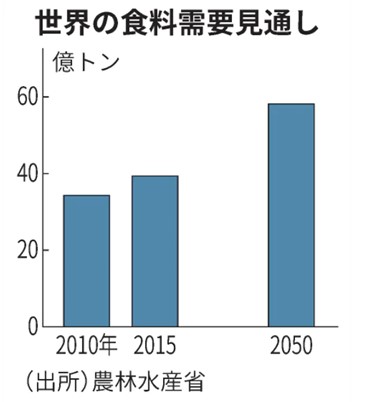

人口増加に伴い、世界の食糧需要量は増加。2050年の世界の食料需要は約58.17億トンと、2010年の約1.7倍に増加する見込みです。(下図)

<出典:日本経済新聞(2021.8.11)>

2013年5月に国連食糧農業機関(FAO)は将来的に爆発的に増える人口を、大量の飼料と水、そして広大な土地が必要な既存の家畜の飼育システムでは賄えず、危機的状況に陥ると警告しています。そのような背景の中、次世代の食糧として期待されているのは食糧としてのコオロギです。

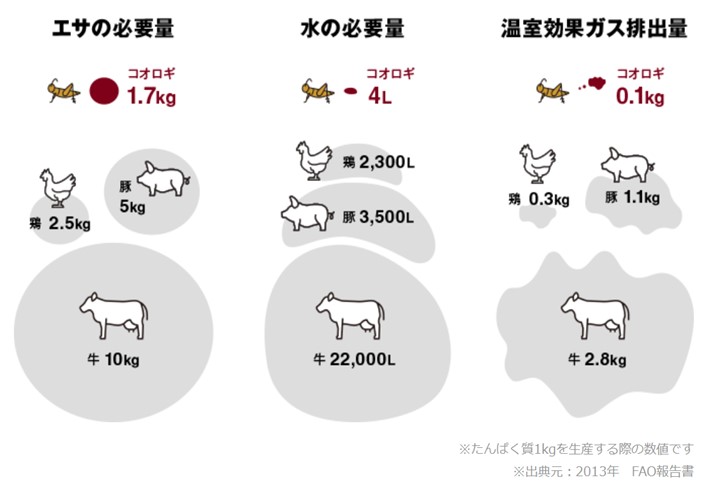

それでは改めてなぜコオロギなのか?まず一つ大きいのは環境負荷が少ないことです。たんぱく質1Kgを生産する際に必要なエサ、水、温室効果ガスの排出量が一般的な家畜と比較して少ないようです。

<出典:MUJIホームページ>

エサの必要量だけで見ると、コオロギ1.7Kgに対して鶏2.5Kgと差が少ないので、それなら鶏を・・と思いがちですが、水の必要量が圧倒的に少なくて済みます。日本は水が豊富なので水資源のことを気にする機会が少ないですが、世界では水資源が不足している地域も多いです。アフリカでは多くの国で慢性的に水資源が不足していますし、アジアもアフリカ程ではありませんが、インドなど水不足が深刻化している国もあります。今後の人口増加を考えても水不足が加速することは間違いなく、そういう意味で水の必要量が少ないということは大きなメリットですね。

家畜の温室効果ガスについては牛のげっぷに含まれるメタンが有名です。世界には15億頭の牛がいて、そこから出されるげっぷは世界で排出される温室効果ガスの4%を占めるそうです。温室効果ガスの面から見てもコオロギの環境負荷の少なさがよく分かりますね。

環境負荷が少ない以外にもメリットがあります。まずは必要な水やえさの量が圧倒的に少ないので簡易なキットを使用し、省スペースで飼育が可能であること。そして約35日で成虫になり他の昆虫と比べて成長が早いので、効率よく生産できること。雑食なのでエサの選択肢が広く残った食品を食べる等、食糧廃棄の問題にも貢献する可能性があることなどが挙げられます。

<出典:MUJIホームページ>

このように環境負荷が少なく、カーボンニュートラルや水不足対策などSDGsの観点からも需要は増える可能性は高いのではないでしょうか。ただし、昆虫食に対する心理的な抵抗が高いのも間違いありません。そのためコオロギせんべいのようにパウダーにして原料に混ぜ込むような使用方法が中心になるのではないかと思います。また現在イワシなどが使われている飼料への代替であれば心理的な抵抗がなく利用できそうですね。

現在は昆虫に限らず、植物由来のたんぱく質を利用した代替肉の研究も加速しています。いずれにしても当面続く人口増加に対応する上で、既存の家畜システム以外の方法で生産されたたんぱく質を摂取する機会は増えていきそうです。

<経営に活かせる視点>

カーボンニュートラルや人口増加への対応は10年前と比較しても企業に与える影響が格段に大きくなりました。世の中が変化する際にはそこに何かしらのギャップが生まれ、それがビジネスチャンスになります。外部環境の変化を読み、世の中のニーズに対して自社で何ができるのかを考えることがイノベーションを起こすきっかけになります。

■お酒を飲まない人が増えた

緊急事態宣言が解除された秋口から、これまでの反動のように会食が増えました。そこで久しぶりに会食した方でお酒を飲むのは1年半ぶりという方がいらっしゃいました。コロナになってから会食を自粛し、自宅でも飲む習慣が無いのでしばらく飲んでいなかったそうです。コロナ禍でも自宅で妻と飲んだりオンライン飲み会を実施したり、むしろ酒量が増えたかもしれない私にとってみると結構衝撃的な話でした。ただ最近、社内外問わずお酒を飲まないという人が増えた気がします。かつては飲まない人は体質的にアルコールを受け付けない“飲みたくても飲めない”人がほとんどだったと思います。しかし最近では体質的に“飲めるけど敢えて飲まない”という人が増えてきた気がします。

米国を中心に広がっているソーバーキュリアス(Sober Curious)という言葉があります。「しらふの」、「酔っていない」、「賢明な」という意味のあるソーバー(Sober)と「・・したがる」「好奇心旺盛な」の意味を持つキュリアス(Curious)の二つを合わせた言葉です。お酒を飲めるけど敢えて飲まないライフスタイルのことを指すそうです。

確かに飲酒には楽しくなったり、コミュニケーションを円滑にするメリットはありますが、度が過ぎると心身ともに健康を損ねたり人間関係上でのトラブルに繋がるというデメリットもあります。私も20代の若い頃は飲み過ぎて、営業所の所長に寮まで起こしに来てもらうことや、二日酔いが酷くて就業時間中トイレにほぼ籠っていた経験もあります。その度に、もう二度と飲むまいと思っていましたが、喉元過ぎれば何とやらではありませんが現在も飲酒のメリットを享受しております(笑)。

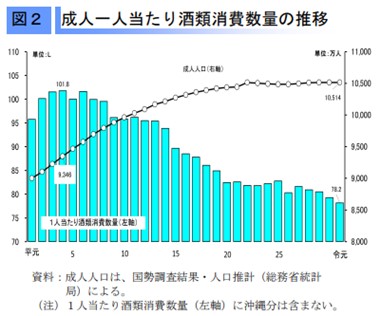

実際、世の中全体の飲酒量はどう変化しているのか。一人当たりの飲酒量と飲酒習慣について調べてみました。成人一人当たり酒類消費数量は平成4年(1992年)をピークに2割以上減少しており、近年も微減の傾向が続いています。こうして見てみると、お酒の消費数量の推移は、バブル崩壊に伴う日本経済の衰退や消費税導入などの影響も少なからずありそうですね。

<出典:酒のしおり>

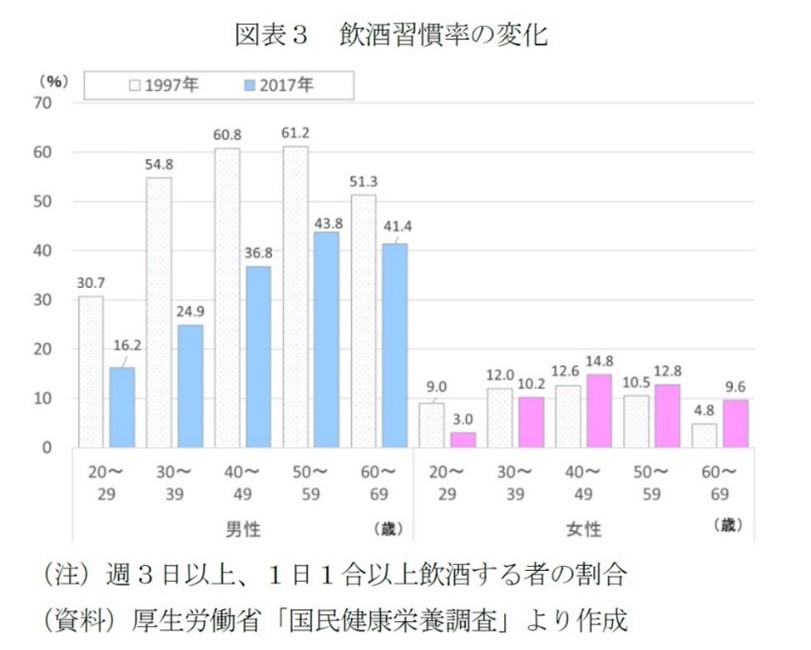

飲酒の習慣という点で見ると(図表3)、1997年から2007年にかけて男性は大幅減少、女性は微減というところです。男性は健康意識の高まりにより飲酒習慣が減少していているのだと思われます。女性は元々飲酒習慣がある人が少なかったようですが、社会進出や地位向上に伴い男性に割合が近づいていると考えられます。また年代別で見ると男女とも一番飲酒の習慣が少ないのは20代であることが分かります。若者のアルコール離れについてよく話を聞きますが、思っていた以上に比率が低いですね。現在の若者が歳を重ねることで現在の40代~60代と同じレベルでの飲酒習慣を持つことは考えにくく、アルコール業界の未来はかなり厳しいものになりそうです。緊急事態宣言中は飲食店でアルコールが提供できずノンアルコール飲料のニーズが高まりましたが、コロナ前から飲料メーカーがノンアルコール飲料や微アルコール飲料の開発に熱心でした。それは、飲酒の習慣のない人を取り込まないといけないという危機感の表れなのでしょうね。

<出典:ニッセイ基礎研究所>

お酒というもの飲み方次第で薬にも毒にもなります。これからもお酒のメリットだけを享受できるように、適量を超えない飲み方をしていきたいと思います。

<経営に活かせる視点>

若者のお酒離れという現実は業界を大きく揺るがす脅威だと思います。現在は購買力のある中高年に支えられており業績的にそれほど大きなインパクトはないと思いますが、このままの流れだと10年後20年後には市場は大きく縮小していることは間違いありません。お酒業界に限った話ではありませんが、将来の市場動向を予測し現状維持だと自社はどうなってしまうのかということを想像する必要があります。そしてどう未来を変えるのかという戦略を立てなければいけません。

■不良少年を見かけなくなった

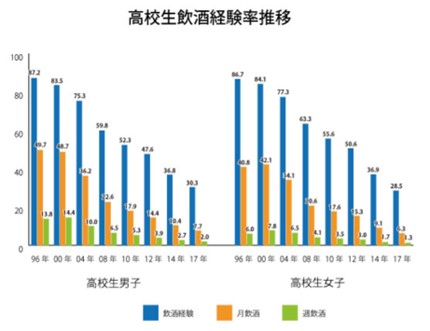

前述の飲酒の資料を見ていたら高校生の飲酒についての調査結果が出ていました。

<出典:厚生労働省>

1996年には高校生の9割近くで飲酒経験あったのに対して、2017年には3割程度まで減少しています。今の高校生は昔と比べてだいぶ健全になったのでしょうか。

考えてみるとかつて駅前やゲームセンターで見かけた不良少年の姿を見かけることがほとんど無くなりました。私が中学生の時分は隣の中学で生徒がバイクで廊下を走ったとか、他の中学に殴り込みに行ったとか、大幅に誇張されている部分あるにせよ荒れた学校が多く沢山の不良がいました。北関東に行くとたまに暴走族のような集団を見ることもありますが、どちらかというと自分世代に近い中年がバイクに跨っていることが多い気がします。またかつて少年誌で必ず掲載されていたいわゆる“不良マンガ”もあまり見かけない気がしますね。少年犯罪についてニュースや報道で取り上げられることは現在もありますが、不良少年自体は減っているのでしょうか?気になったので調べてみました。

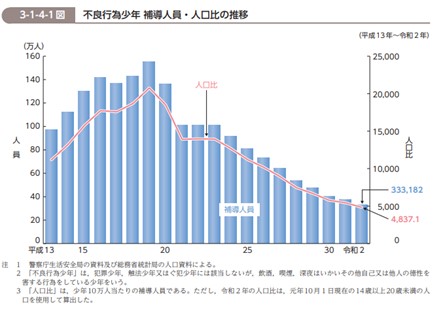

<出典:犯罪白書>

平成19年には160万人近くいた不良少年の補導人員は33万人余りと約5分の1まで減少、人口比で見ても約4分の1まで減っています。なお図示はしていませんが、暴走族も令和2年には構成員4505名、グループ数113グループと、ピークであった平成13年と比較し構成員は5分の1、グループは10分の1まで減少しています。不良が減った原因はなんなのでしょうか?不良が減った原因は4つあると思います。

まず一つ目は子供に対するきめ細かなフォローが増え、以前よりも落ちこぼれる子供が減ったことです。現在は少子化の影響で子供一人に対して見守る大人が増えましたし、前述したように相対的に教員数が増えてかつてよりきめ細かなフォロー体制ができています。不良になるきっかけの一つに勉強ができず落ちこぼれるということがありますが、昔より落ちこぼれることが減ったのではないかと思います。

二つ目としては暴力団が衰退したことがあるのではないでしょうか。暴力団、いわゆるヤクザは不良の就職先(?)の一つでもあり、憧れの対象であったと思います。その暴力団が暴力団対策法の施行により衰退し、ピークの1991年に9万人だった構成員も2020年末には2万5900人と3分の1以下に減っています。

三つ目は、インターネットの普及です。かつてはやることがなく、時間を持て余していた若者が街でたむろし、良からぬ行為に及んでいました。しかし現在はインターネットで気軽に映画を見たりゲームしたり、SNSでコミュニケーションを取ったりと自宅に居ても十分楽しめる環境が整っています。意味もなく集まるよりもインターネットを通じた娯楽に興じる方が遥かに楽しいという若者が増えたと思います。

四つ目は、不良のイメージが悪化したことです。最近では暴走族のことをネット上で珍走団と揶揄することがあります。福岡県警も“エッ!暴走族?いいえ、珍走団です。”というポスターを作り、暴走族に対するネガティブキャンペーンをしていた時期がありました。どちらにしても奇抜な恰好をして人に迷惑をかけるという不良がダサイものとして認識され、女子にもモテなくなったことで不良になろうという若者が減ったと考えられます。

いずれにしても不良も暴力団も減り、街が平和になることは良いことです。

<経営に活かせる視点>

人口動態、法整備、技術革新など様々な環境変化で不良は減少しています。企業も自社を取り巻く環境変化によって大きな影響を受けます。外部環境の変化は短期間で急速に自社に影響を与えるものから長期間に渡ってジワジワ影響を与えるものもあります。目を背けたくなるような現実もありますが、そういうところこそしっかり目を向けて自社を変化させていかなければいけませんね。

■電車に乗るとみんなスマホを見ている

10年ほど前から、電車から見えるビルの屋上看板が無くなり、広告募集の案内や、土台の鉄骨がそのまま残っている状態を目にすることが多くなりました。昔は電車に乗ると外の景色を何となく眺めていることが多かったと思いますが、最近の電車の車内を見渡すと乗客の9割はスマホの画面を眺めています。コロナの感染拡大により通勤通学を中心とした外出が減ったことでこの傾向はより加速しました。

またコロナ禍になって減ったと感じるのは電車の中吊り広告です。以前は週刊誌の見出しが派手に並び、『噂の!東京マガジン』でも“今週の中吊り大賞”というコーナーがありました。しかし最近電車に乗るとどうでしょう?東京メトロの中吊り広告を見ているとメトポなどの自社広告が目につきます。それだけ中吊り広告を出す企業が減ったということですね。

調べみると、週刊ポスト(小学館)は2015年、週刊現代(講談社)は2017年に中吊り広告を廃止。2021年8月には週刊文春(文芸春秋社)、9月には週刊新潮(新潮社)も廃止し、四大週刊誌全てで中吊り広告を廃止したようです。廃止の理由としては電車内でスマートフォンを見る人が増え、中吊り広告を眺める人が減ったということの他に、購読層が高齢化し、退職して通勤に電車を使わなくなった購読者が増えているということもあるようです。

元々広告媒体の花形はテレビでしたが、かつてのようなお金を掛けた番組が少なくそれだけでもテレビの広告収入が落ちていることが分かります。

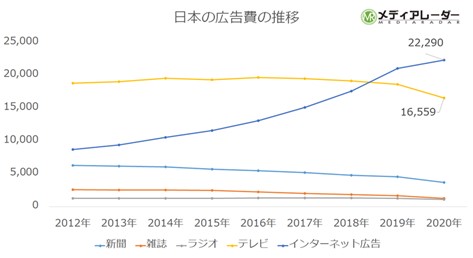

最近の媒体ごとの広告費は一体どうなっているのでしょうか?日本の広告費(電通調べ)のデータをまとめたグラフがありました。

<出典:メディアレーダー>

インターネット広告は5年間で倍増し、10年前と比べる3倍になりました。2019年にはテレビを超え、2020年には新聞、雑誌、ラジオ、テレビの「マスコミ四媒体広告費」(2兆2536億円)に匹敵する規模になっています。2020年では日本全体の広告費が前年と比べて大幅に減りましたが、その中でもインターネット広告だけは伸びています。社会のデジタル化が加速したことがインターネット広告の追い風になったようですね。きっとこの流れは止まることなく既存の広告媒体はより一層厳しくなり、インターネット広告はより生活に与えるインパクトが大きくなると思われます。

<経営に活かせる視点>

コロナ禍で大きく変わったことの一つとしてデジタル化の加速が挙げられます。民間企業のサービスだけでなく行政の手続きさえもスマホを使えることが前提となりつつあり、ITが苦手な人にとってはとても生きにくい世の中になりそうですね。しかし世の中のデジタル化が進むほど、一方でITが苦手な人向けのサービスという需要も生まれてくると思います。中小企業としては必ずしもマス市場だけではなくニッチ市場をターゲットにするという視点も必要だと思います。

■世の中の変化から改めて気づくこと

今年も普段の生活でちょっと気になったことについて資料やデータを探して深掘りしてみました。

長い間、様々な業種・業態の企業のお話を聞き、新聞で情報収集をしていますが人口動態の変化が経済に目に見える影響を与えるようになってきた気がします。またコロナ禍におけるDX化の加速は仕事の仕方やライフスタイルに大きな変化をもたらしています。またカーボンニュートラルを中心にSDGs的な取り組みに対するプレッシャーは急速に増しています。

このような変化が激しい時期、一つ確実に言えるのは、これまでと同じことをしている会社は淘汰されるということです。チャールズ・ダーウィンの有名な言葉に『最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一、生き残るのは変化できる者である。』というものがあります。

会社は自然に変化するものではありません。経営者が強い意志をもって取り組まないと変化しません。2022年も色んなことが起きそうですが、意思を持って変化していきましょう。

平野 薫