(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2023」掲載記事)

「人は潜在的に互いを賢くしあう能力を持っている」

毎年、この文集を書くときに立ち返る言葉です。私が認知科学を大学院で学んでいた時の恩師である三宅なほみ先生の言葉です。とても大切にしている言葉で、時々人に話したりもします。

以前の職場の上司に話したときにはこんな答えが返ってきました。

「なるほどな。一方で互いを愚かにしあうのも人間だけどな」

確かにその通りかもしれません。

ただ、この人のことを好きになれないだろうと思いました。

私は、人の可能性をこの言葉に込めています。果たして好きこのんで愚かになろうとする人はいるでしょうか。むしろ、誰しもがより良くなりたいという向上心を持っていると思います。

一方で、弱いところが人間にはあります。本能的に自分を守ろうとして誰かを攻撃したり、自分を正当化したりしてしまいます。そういう側面もまた、誰しもが持っています。私もそうです。

賢さと愚かさ。これは表裏一体なのだろうと思います。

そして、その分岐点にあるのは「素直さ」です。

松下幸之助さんは、生成発展が自然の理法であると説いています。

生成発展とは、日に新たにということであります。古きものが滅び、新しきものが生まれるということであります。

これは自然の理法であって、生あるものが死にいたるのも、生成発展の姿であります。

これは万物流転の原則であり、進化の道程であります。

お互いに日に新たでなければなりません。絶えざる創意と工夫とによって、これを生成発展の道に生かしていくとき、そこに限りない繁栄、平和、幸福が生まれてまいります。

あるとき「人は潜在的に互いを賢くしあう能力を持っている」という言葉と生成発展が私の中で、結びつきました。私たちが、お互いに日に新たにあろうとすることで限りない繁栄、平和、幸福が生まれています。

そして、お互いはそれぞれ違う人生を生きています。一人ひとりの顔が違うのと同じように、感じ方、考え方は一人ひとり異なります。だから、時に考え方の違いから葛藤も生まれます。しかし、これは起こって当然のことです。互いが互いの考えの違いに素直になって、葛藤を受け入れ活かしていくことで私たちは進歩してゆくのです。

そこには互いを理解するための対話があります。このとき素直な気持ちで互いに問いを立てれば、それぞれのやり方で賢くなれます。ところが、自分の考えに固執してしまえば、その時点で分断や対立が生まれます。結果、一時的に勝者と敗者が生まれるでしょう。これを宇宙から眺めてみるとこんなに愚かなことはないのだろうと思います。

■こんなにも分かりあえないものなのか

しかし、現実には愚かになってしまうケースに多々遭遇します。

部長向けの研修でのできごとです。経営視点で会社を捉えるのが研修の目的でした。研修中のディスカッションで、自社の経営計画について議論していただくことにしました。

設定した問いは以下の通りです。

・自社の経営計画について、良いところ、優れているところは何か

・自社の経営計画について、いまひとつ疑問なことは何か

・自社の経営計画実現に向けての課題は何か

・自分自身は実現に向けて何を貢献するか

ディスカッションが始まると、みなさんとても戸惑っています。

「うーん、うちの会社の経営計画の良いところか…。ちょっとはっきりしないなあ」

「疑問…だらけ。というより、そもそも何をめざしてるのかよく分からないし」

「課題なあ。これもたくさんあるっちゃあるんだけど」

「貢献…。ここで言っている貢献て何を期待しての貢献なんだろうね。」

ディスカッションしながらみなさんが見ているのは、1枚の紙でした。そこには、今期の重点施策とその方針が書かれています。

(ああ、そういうことか…。)

戸惑いの原因が見えてきました。

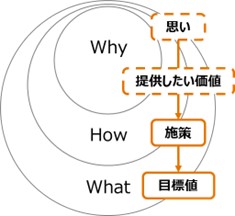

みなさんが見ている資料には「Why」がないのです。「What」だけが書かれていて、あとは「How」をみんなで考えてください、という資料が社内で配布されているようです。

ここで言っている「Why」とは、わが社がなぜ存在するのか、ということです。より具体的には、どのような価値を社会やお客さまに提供したいのかという思いです。本来であれば、その前提のもと理念の実現に向けて何をするのか(How)、その成果としてどのような目標値を設定するのか(What)を定めていきます。

図 1 Whyのない経営方針

「なんで『Why』が入ってないんだろう。あるのに。」

…というのが資料を見た私の率直な感想です。

私は、社長から会社の目指すところやその思い、これからの戦略について聞いていました。「自社の製品で世の中を変えていくのだ」そんな思いに満ちています。そして、社員にも考えは何度も伝えているといいます。

一方で、事前の社員ヒアリングを通じての私たちの印象は「週一の全社朝礼で社長の考えを直接聴く機会はあるが、どうも腑に落ちていない」というものでした。

ゆえに、「事前に自社の経営計画について考察して来てください」と研修の参加者に伝えました。腑に落とすためにも色々話し合おう、と。ただ、みなさんが土台にしている資料には、「そもそもの思い」がありません。研修中もところどころで「なんか、うちってビジョンがはっきりしないんだよな」「明文化されたものがないんだよ」という声が出ていました。

これ以上やっても意味がないと考え、ディスカッションを途中で止めました。

「なんか、このすれ違い、もったいないですね。なぜ、社長あるいは役員に自社のビジョンや方針のそもそもの目的を聞かないんですか? 皆さんには質問する責任があります」

すると…

「質問する責任ということですが、トップからの情報は、いつもこちらから聞けってことですか」という反応が返ってきました。

この反応からは、トップへの不信感が見え隠れします。

「トップはトップで説明責任があります。というより、上とか下の前に人同士ですよね。キャッチボールしないと分からないんじゃないですか」と伝えました。

もちろん、局面局面では色々あるでしょう。上の人に言いづらいこともあるだろうし、自分の立場から見ると理不尽に思うこともあるでしょう。ただ、結果として、よく分からないまま仕事を進めたり、部下に説明したりするわけです。健全だとは思えません。

「おかしいな」と思いつつも日々の仕事が動いていってしまう。ときに納期に追われるようなことも起こります。結果、その場の都合で判断をしてしまう。経営サイドから見れば、自分の考えている優先度とは異なることが行われることもあります。

この会社の例でいうと、「品質優先」と社長は言っています。ところが、「納期優先」の行動が散見されます。不適合まではいかないものの、特にクレームもないから大丈夫だろう、何よりお客さんが急いでいる…といった理由での判断です。

結果、トップはトップで伝わっていないと考える。

なんとも不健全なすれ違いです。

そこで大切なことは何でしょうか…?

大切なのは目的に立ち返ることです。むしろ、目的を起点に自分たちがなすべきことを深く考えてもらうチャンスなのです。

ところが、伝わっていないから「とにかくこれを守れ、やり方を考えるのがあなたたちの仕事だ」ということになってしまいます。結果、「Why」つまり、なぜ「私たちがこれをやりたいのか、どんな意味を持つのか」が抜けてしまうのです。

悪循環です。なんとももったいない。研修の場で何度も「もったいない」という言葉を発しました。

■経営理念やビジョンが必要な真の理由

経営理念やビジョンは間違いなく必要です。ただし、掲げれば終わりではありません。さまざまな制約条件を乗り越えようとするときに立ち返る場でこそ活きてきます。

2022年版の中小企業白書に以下のデータがあります。

経営理念・ビジョンを明文化している 87.1%

経営理念・ビジョンはなく、明文化していない 12.9%

これは、東京商工リサーチの「中小企業の経営理念・経営戦略に関するアンケート」をもとにしたものです。多くの企業で経営理念・ビジョンが明文化されています。実際に私が訪問するすべてのお客さまの会社で、入り口や会議室に経営理念が掲げられています。毎朝、朝礼で唱和もされています。

しかし、ありがちなのは、絵に描いた餅になっていることです。明文化はされていても、浸透していないことが多くの会社で課題になっています。

中小企業白書の調査では、経営理念・ビジョンに対する社員の受け止め方について、

(1)認知

(2)理解

(3)共感・共鳴

(4)行動への結びつき

という4段階に分けて集計しています。

結果は以下の通りです。

47.0% 共感・共鳴しており、行動に結びついている

25.4% 共感・共鳴しているが、行動に結びついていない

12.9% 理解はしているが、共感・共鳴はしていない

9.0% 認知はしているが、理解はしていない

5.7% 認知していない

7割以上の回答者が、理念に「共感・共鳴」が得られていると感じているようです。

どのような理念が掲げられているかも調査されています。代表的なのは「顧客満足、顧客獲得」「社員の幸福」「社会への貢献、社会的な使命」です。これはドラッカーのいう企業の目的とも通ずるところがあります。この内容自体に反対する人はいないでしょう。

この調査の興味深いところは「共感・共鳴している」が7割である、で終わっていないところです。「行動」まで踏み込んで浸透しているかどうかを考察しています。真に肚落ちしているかどうかは行動に表れるからです。

集計によると、行動に結びついている企業は、理念を掲げている企業の半分です。そうした企業では、理念浸透の効果として「社員の自律的な働き方の実現、就業観の共有」が一番多く挙げられています。「自律的である」ということは、掲げられた理念に共感・共鳴しつつ、社員自身が貢献すべきことを見出しているということです。つまり、ただ従っているのではないということです。

さて、そんなことが理念を会議室に掲げたり、毎朝唱えたりするだけで可能でしょうか。

ここで考えなくてはならないのは、何のために理念を掲げるかということです。社員を理念に従わせるために掲げるのではありません。社員と共に事業を振返り、自社の事業や働くことの意味を深め合うために掲げるのです。それが、浸透を促進します。

理念が「浸透」し、社員が「自律」するのは、常にそこに立ち返りながら、振返り、対話を通じて学んできたからです。

理念の「浸透」と聞いたときに多くの人が想像するのは、一歩通行に染み渡らせるイメージではないでしょうか。ここには、「上から説明し、従う」という隠れた前提があります。組織である以上、指揮命令系統は必要です。しかし、上か下かの前に一人ひとりの人間同士です。考え方や感じ取り方、大切にしている価値観は少しずつ違います。

一人ひとりの顔が違うことは自明であるのに、本当の意味で個性や強みの違いには目が向けられていないのです。

■「スイミー」が教えてくれる多様な強みの活かし方

そうした強みを活かした組織の物語があります。

「スイミー」という絵本をご存知ですか? 小学校の教科書に出てきました。

こんなあらすじです。

広い海のあるところで、小さな魚達が暮らしていました。赤い魚達に混じって、一匹だけがカラス貝のように真っ黒。その魚の名前はスイミーです。

ある日、小さな魚達の群れに、お腹を空かせた恐ろしいマグロが迫っていました。そして、ミサイルのように突っ込むと、赤い魚達を一匹残らず一飲みにしました。

逃げ出せたのは、誰よりも速く泳げたスイミーだけ——

そうして独りぼっちになったスイミーは、暗い海の底を彷徨いました。それは、怖くて、寂しくて、悲しいものでした。

それでも、海の世界は悲観的なことばかりではありません。スイミーの目の前には、まだまだ知らない素晴らしい世界が広がっていました。

虹色のゼリーのようなクラゲ、ブルドーザーのような伊勢海老、ヤシの木のようなイソギンチャク……そのような面白いものを見るたびに、スイミーは段々と元気を取り戻しました。

そんなある日のこと、スイミーは赤い魚の群れを岩陰で見つけました。体の色は違いますが、自分そっくりの魚達です。

「でて こいよ,みんなで あそぼう。おもしろい ものが いっぱいだよ!」

そう言ってスイミーは誘いましたが、「だめだよ。」と拒まれてしまうのでした。赤い魚達は、大きな魚を恐れて岩陰から出られなかったのです。

スイミーは、この現状を何とかしようと考えに考えました。そして閃いたのが、大きな魚のフリをすること。みんなで協力して泳げば、きっと出来ると考えたのです。さっそく、スイミーに教わりながら、赤い魚達は一生懸命に練習しました。

そうして、とうとう大きな魚のフリをして泳げるようになると、スイミーは「ぼくが,めに なろう。」と言いました。朝の冷たい水の中を、昼の輝く光の中を、スイミー達は堂々と泳げるようになったのです。

図 2 一人だけ黒いスイミーが「目」の役割をしている

実は、小学生の時に読んだ、私の中の記憶とちょっと違っていました。

一人だけ黒いスイミーが、みんなでつくった大きな魚の目になります。そのことについて、「へー、考えたなあ」といった感想をいだいた記憶があります。つまり、自分の特徴を活かして、解決策を見出した物語だという認識が強かったのです。

改めて読んでみると、そういうことではないな、と思いました。

最後に「ぼくが, めになろう。」と言うのですが、みんなが大きな魚のように泳げるようになった姿を見てはじめてそう思えたのだろうと感じました。つまり、誰かがいるから自分の強みを見出せたわけです。仲間との対話を通じて、自分のあり方に素直になり、明らかにみんなとは正反対の色である自分が組織の中で活きる方法を見出したのです。

スイミーたちに起こっているのは「創発」です。創発とは、個の集まりの単なる総和以上の価値が生まれる状況のことをいいます。小さな魚が、ただ集まっているだけでは食べられてしまう。そこで、魚の形になることで大きな魚を追い払うことができたわけです。

ただ、現実の組織では、そんなにすんなりいかないものです。しぶしぶやる人もいるでしょう。中にはついていけない人もいるかもしれません。それでも、大きな魚になるというビジョンに向かって、共同作業を通じて、互いが互いの特徴を理解し、行動を変えていくことで大きな魚として動ける組織能力が育っていきます。

■葛藤と共創的対話が学習する組織をつくる

組織は、あたかも一人の人間が学び成長するのと同じように、成長します。

そこで起こっているのは、葛藤と対話です。

私たち一人ひとりが学ぶときも、葛藤と自己内対話があります。自問自答を繰り返す中で、気づきを得ます。同様に、誰かとの対話を通じて気づきを得ることもあります。むしろ、自分一人で考えているよりも多様な視点からの対話となり、気づきも深いでしょう。ただ、異なる視点がある分、葛藤も大きくなります。

このとき、どちらが正しいか、誰が正しいかという二項対立的な問いを立てることがあります。結果、分断が起こります。あるいは、正面衝突は嫌なので、壁を作ります。結局いつもと変わらないし、不毛な争いも起きます。これが愚かな状態です。

ここで押さえておきたいのは、「チーム学習(Team Learning)」という概念です。

「チーム学習」は、米国の経営学者ピーター・センゲがその著書「学習する組織」において提唱しています。チームメンバーが、チーム内外の人たちとのダイアログ(対話)を通じて、自分たちの認識や目に見えていない問題を探求し、お互いの意識合わせを行うプロセスです。

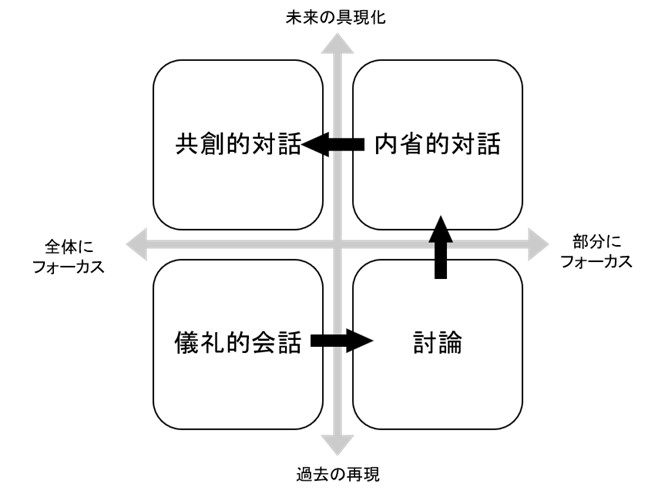

チーム学習では、「共創的に対話する力」が求められます。共創的な対話は、全体を捉えながら未来へ向けて何を実現したいかを話し合う創造的なモードです。

図3にあるように、コミュニケーションは、左下の「儀礼的会話」、つまり当たり障りのないところから始まります。次第に相手のことが分かってくると意見の相違も出てきます。その結果、「討論」になりますが、ときに分かり合えない葛藤のままで終わってしまいます。その状態から、相手に共感的に話したり、聴いたりすることで考え方の転換がはかられます。これが「内省的対話」です。そうした共感的な対話を続けるうちに、自分と相手との違いに少しずつ意味づけを行うことで、お互いが今までにない考えに到達することがあります。これが「共創的対話」です。

図 3 話すと聴くの4象限

「共創的対話」と「討論」は対角にあります。討論のままだと、二項対立的で前進がありません。そのような時、私は交わされる言葉に注意を向けるようにしています。

「いやいや、そうではなくて、この順番でやった方が、どう考えたって速いでしょう」

「いやいや、でも、それだとこういう問題が残るじゃないですか」

「いやいや、だから、さっきも言ったように…」

この例では、「いやいや」という風にはじまる言葉づかいに注目(耳)します。お互いの言っていることは、それ単体では筋が通っているのに、相手のことを否定しあうことが起きています。ロジカルに議論しているようだけど、互いが前提にしていることが見えていません。見えていないどころか、同じだと思っています。これは、互いの違いやそのことによる葛藤に素直になれていない状態です。

さて、そうはいうものの「素直になれ」といってなれるわけではありません。

こういうときに必要なのは、一度、論点を整理することです。ただし、話のつじつまの整理ではなく、「そもそもの目的ってなんでしたっけ」という問いかけをします。つまり、ここでも “Why”が抜けてしまうことが起きているわけです。Howのレベルで対話を続けるだけだと自分の視点から抜け出ることができません。そもそも私たちが目指していることは何なのかに立ち返る必要があります。

これは、議論が進まないことへの対処方法ではありません。互いが持っている違った考えを活かすためにも“Why”に立ち返るのです。この立ち返る対話によって、自分たちがどうありたいのかという目的そのものに対する解釈が深まります。葛藤は起きて当然で、活かすべきものなのです。

また、ここで問題になっているのは話の中身よりも言葉の交換で生じる関係性の葛藤です。お互い主張したいだけなのに、「いやいや」ということで、互いを否定してしまっています。そうした「いやいや」のような具体的な問題を見出すと素直さを取り戻すためのアプローチができます。例えば「今日は、“いやいや”から話し始めるのはやめよう。少なくともまずは相手を“yes”で受け取ろう」と伝えるのです。会議の冒頭でグランドルールとして伝えるとなお効果的です。

そして、大切なことは対話の時間の最後に振返りを行うことです。「“Yes”で受け取って進めた結果、何が起こりましたか?」と問います。このことによって、「共創的に会話する」ことをチームとして学んでいくのです。

■互いの意図を感じ取るコミュニケーション

通常、コミュニケーションというと互いに向き合って意図を伝え合うイメージを持つかと思います。しかし、実際にはそれだけではありません。刻々と状況が変化する中で、大きな魚の姿を形成しつづけるには、互いの意図を「感じ取る」ことも必要になります。

サッカーでは、チーム全体の大きな戦略があります。例えば、前半は引き気味で守って、カウンターを狙おうといったものです。そうした戦略とは別に「個人戦術」というものがあります。局面を打開するにあたって、一人でドリブルしていくこともあるでしょう。一方で、仲間とパス交換をしてボールを運んでいくこともあります。

このとき言葉を発して相手を動かすこともあります。ただ、状況は刻々と変わるし、相手チームもディフェンスをしてきます。そうなると、アイコンタクトをして意図を感じあったり、味方の動きを見てその意図を察知し、3手先、4手先のイメージを互いに共有することが求められます。

そうしたコミュニケーションは、自然と身に着く側面もありますが、普段のトレーニングを通じて理解を深め合います。

■言語化で生まれる約束事以上に大切なこと

この時大切なのが「言語化」です。

実際のプレー中は、必ずしも言葉を発しませんが、プレーを振返りながら言葉を交わし、互いの意図を確認しあうことが強いチームではよく見られます。

換言すれば、こうしたコミュニケーションの積み重ねが、チームを強くしているのです。ここには二つの意味があります。

一つは、意思疎通によってある種の約束ごとができるということです。

Aさんが、ペナルティエリア付近でボールを持ったら、Bさんはニアサイドに走りこむ、といった類の約束事です。これにはいくつかバリエーションがあるでしょう。

もう一つは、約束を良い意味で裏切れるということです。

Aさんがニアに走りこむBさんにパスを出すとして、敵もその意図を察知します。だから、ディフェンスに来るわけですね。その動きを見て、いつもなら強めにパスを出すところをちょっと弱めに出したりするわけです。

Bさんに強いパスが出るのは、例えば、足が速いことを活かすためだとしましょう。だから、敵もそれをケアします。その敵の動きを見て弱めに出すわけですね。ここには出し手であるAさんの意図があります。つまり、「敵が来ているからいったんボールを預けるけど、自分に戻してほしい。そうしたら、別のサイドに展開できる」という意図です。

とはいえ、この意図は、プレー中に相手に説明できないですよね。時間がないし、敵にもばれる。だからパスでその意図を伝えるわけです。

ところが、出し手であるAさんの意図とは違うことも起きます。ボールを受けたBさんが「あ、逆サイドが空いている」と思って、Aさんに戻さずにパスを展開するということもあります。あるいは、「弱めに出したな。じゃあ、ここからドリブルで抜けってことか」と捉えることもあるでしょう。

そうやって、それぞれの意図や解釈が重なり合って、ボールが動いていきます。大きな意味での戦略的な約束事も大事ですが、一方で、その場その場で即興的に局面を展開していくことも大事です。

これを実現するには、「言語化」の積み重ねが必要となります。つまり、言葉にしようとすることが大切です。そのことによって、言葉が発せられないプレー中でも、互いの意図を見出して、創造的に局面を打開することができるようになるのです。

■パス交換は普段の会議でも起きている

ここまでの話をある方と交わしていたら、「ファシリテーション中に発する問いもパスと同じようなところがある」という話に発展しました。ファシリテーターも、場に対して「問いかけ」というパスを出します。これは、ある種の「意図」を含んでいます。その問いを受けて誰かが発言し、場が動いていきます。

意図を持って問いを発することで、創発が生まれます。

サッカーの場合は、そこでボールが動くので、この創発の営みが可視化されています。

ミーティングでは、ボールはありません。でも、見えることもあります。

そうしたパス交換ができるようになることがチーム学習の目指すところです。

その時、大切なのは、やはりサッカー同様、言語化なのだと思います。だから時に立ち止まって、チームで振返りをすることが大切なのです。

一丸となっているチームには、見えないボールが見えているはずです。

■最後に 〜葛藤を活かす支援が私の独自の使命〜

日々、お客さまに接しているとさまざまな悩みごとをお聴きします。

このとき大切にしていることが2つあります。

1つは、解決をするのはお客さま自身であるということです。

誰かが何かを悩んでいるとき、私たちはそれを解決してあげたいと思います。これは、コンサルタントに限った話ではありません。

そこで、あれこれ解決策を提案するわけです。

これ自体は良いことです。ただ、ときにそれを受け入れてもらえないことがあります。そこで、さらに解決策を提示したり、その解決策がなぜ必要なのかを説いたりします。それでも受け入れてもらえないことがあります。

こういうとき必要なのは、相手を知ろうとすることです。

私たちは「相手が提案を受け入れないのは、こちらの言っていることを理解していない」という前提に立ちがちです。それが真ならば良いですが、そうとは限りません。

その前提に無自覚になっていないでしょうか。

大切にしていることのもう1つは、悩みと向きあう機会を奪ってはならない、ということです。

ただし、ここでいう「悩み」は「葛藤」であって、後悔や自己憐憫ではありません。

「あの時、ああしていれば…」

「自分はなんてダメなんだ」

「ついてないな…」

こうしたクヨクヨ系の悩みは健全ではありません。この場合は、悩んでいないで前に進もう、と促します。

奪ってはならないのは、葛藤、「モヤモヤ」です。

悩むべきことが明確で、検討すべき論点はさまざまある。解決の方向性としてもどっちつかず。「だから悩んでいる」状況です。

もちろん、リスクを洗い出して成功確率の高い方に進むということも必要です。問題の全体像を把握して、インパクトの高い解決策を見出すことも求められます。ただ、どれもフィフティ・フィフティだとしたらどうでしょうか。時間も限られます。リソースだって限られるでしょう。

いずれは前に進まないとならない。そこに痛みも伴うかもしれない。

そうであるならば、その人や組織の価値観によって判断するべきです。

この時大切なのは、「そもそも」に立ち返ることです。つまり、目的や理念、自分たちのビジョンに立ち返るのです。あるいは、それを描くチャンスが来たと捉えることが大切です。

すると、自分たちの存在意義や独自の使命が見えてくることもあります。その機会を奪ってはならないと思うのです。

その過程を通じて得られた解決の方向性は、きっと「ワクワク」するものになるでしょう。というより、最後は「ワクワク」するかどうかを基準とするべきです。なぜなら、難しい状況であるのは変わらないわけです。だから葛藤しているわけです。でも、その葛藤を乗り越えることで得られる組織能力もあります。その機会もまた奪ってはならないのです。

私自身も、機会を奪わないように待ってあげられるかどうか。ここに葛藤があります。でも「モヤモヤ」にも「ワクワク」にもとことんつきあうのが私独自の使命だろうと思っています。

馬場 秀樹