(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2023」掲載記事)

■はじめに

今回のKC文集では「学習する組織」を経営に活かす取り組みをご紹介します。エッセンスだけでも取り入れることで会社に前向きな変化を起こすことができ、そしてその取り組みを積み重ねることで「なれる最高の自分」の連鎖が組織に起きて、変化に強い活気のある組織に近づくことができるようになります。是非、参考にしていただければ幸いです。

学習する組織とは、「目的に向けて効果的に行動するために、集団としての意識と能力を継続的に高め、伸ばし続ける組織」と定義されます。

■なぜ変化に強い組織になる必要があるか

なぜ、「変化に強い組織」になる必要があるのでしょうか。それは学習する組織やティール組織、両利きの経営にも通ずる組織の課題を解決するためと言えます。

その課題とは、「組織の寿命」です。組織の寿命は人間よりもだいぶ短いのです。(日本と欧米の企業の平均寿命は12.5年だといわれる)

過去の様々な検討の結果、組織の寿命が短いことの原因に「限定合理性」があり、それによって変化に適応できないことが組織が短命である大きな要因であると結論づけられました。

限定合理性とは、自分が理解している範囲だけでの情報で判断をすることで合理性の範囲が限定されるということです。「人間はみな自分の見たいものしか見ようとしない」とは、ローマ時代のカエサルの言葉です。

特にトップダウン型で、経営者の自分の考える合理性の範囲だけで判断をすることは、とくに今後の時代の変化に対応できないリスクを孕みます。

故に、経営者だけではなくマネジメントチームによって経営を取り組むことの重要性、衆知を集めることの重要性がドラッカーや松下幸之助さんといった偉大な先人も語られているのです。

衆知を集めた全体経営、そして最終的な決断は経営者が行う。これは、今も昔も、これからも経営の基本であるといえるでしょう。

しかし、その決断の範囲・粒度については、もう少し幅を広げる必要が出てくると言えるかもしれません。つまり、大きな方向性を経営者が決断する。そして、その決断を踏まえて社員の方が主体的・能動的に変化に対応していくことが求められるということです。

なぜか、それは世の中がVUCA(Volatility(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)・Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った造語)でかつ変化が早い時代に突入したからです。

このVUCAで変化が早いという流れは構造的な問題であり、今後も継続すると考えられます。

米中対立をはじめ世の中が多極化しており変数が多く、また、情報量と伝達スピードが速くなりWEB3など分散型であらゆる情報が行き交うことで変化に影響を与える因子が増えています。中央集権ではなく、分散的な情報伝達によって思わぬところから変化が一気に進むような事態が起きています。

学習する組織を取り入れることによって、経営者や特定のマネジメントチームに限られた情報や合理性判断ではなく、組織としての情報や意思決定によって限定合理性の壁を突破することで変化に強い組織になろうということです。

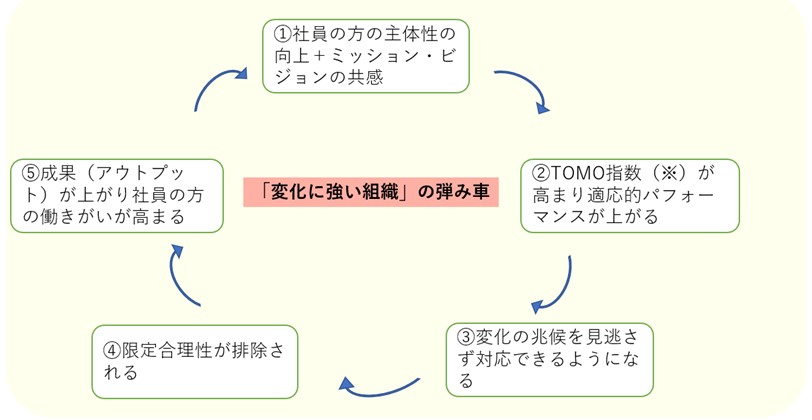

■変化に強い組織になるメカニズム(弾み車)

「変化に強い組織」になる理由は、大まかに以下の流れによります。

①社員の方の主体性の向上+ミッション・ビジョンの共感と信頼 ⇒

②人生と重なることで直接的動機(楽しさ・目的意識)が高まりTOMO指数(※)が高まり適応的パフォーマンス(臨機応変対応力)が上がる ⇒

③現場で起きる変化の兆候を社員の方が見逃さず対応できるようになる ⇒

④変化の兆候の重要なことは臨機応変に情報が上がってくるようになる(限定合理性が排除される) ⇒

⑤変化への対応、限定合理性の排除により成果(アウトプット)が上がり社員の方の働きがいが高まる ⇒上記①へ

これが弾み車のように回ることになります。弾み車とは、それぞれの要素が次の要素を高めて漸進的に加速していく強みのサイクルです。

※TOMO指数については、参考として最後に記載します。

■生命体のような組織に必要な3つの要素

変化に強い能動性のある組織とは、生命体のような組織と言うことができます。「学習する組織」だけでなく、本文集では深く触れませんが「ティール組織」にも共通します。生命体はその歴史の中で様々な環境変化に対応することで生き残ってきました。生命体のような組織になることによって生命体のような環境変化への対応力をつけるということです。

その生命体のような組織には、3つの共通点があります。

進化の目的・・・生命体には、「種の保存」と言う明確な目的がある。学習する組織もティール組織も、その明確な目的に変わるパーパスやビジョンを持っている

全体性・・・目的が共有されているので、個々人が勝手に動いてるように見えても全体で1つの生命体のような動きを実現している

個別性・・・その組織を構成する個々人が主体的であり、目的に基づいて主体的に活動する

学習する組織となり、共通の目的に対して全体性と個別性をもって活動するイメージは童話の「スイミー」がわかりやすいでしょう。

小学校の教科書にも出てくるため、ご存知の方もいらっしゃるでしょうが、簡単に概要を説明します。

真っ黒な小さな魚のスイミーが、赤い小さい魚の集団に出会います。その魚の集団は大きな魚を恐れて岩陰でしか生活できず美しい海を堂々と泳ぐことができませんでした。そこで、スイミーが自分自身が目の役割をになって大きな魚に擬態することで、赤い魚の集団が大きな魚に隠れないでも堂々と美しい海を泳ぐことができるようになりました。(簡略化しすぎの感はありますが)という話です。

生命体の細胞としての各個人が、お互いを尊重しながら相互補完し、あたかも1つの生命体のように目的に向かって進んでいくような感じです。

■・学習する組織において重要な力

学習する組織において中核的になる学習能力については以下のとおりです。

・志を育成する力(自己マスタリー、共有ビジョン)

・複雑性を理解する力(システム思考)

・共創的に対話する力(メンタル・モデル、チーム学習)

これらが高いレベルで整うと、学習する組織が効果的に機能します。

これら3つの力はテーブルの脚と言えるように同じく重要であると、ピーター・センゲは言います。

一方で、主に中小中堅企業の経営においては比較的シンプルな場面において重要と感じる部分は「志を育成する力」「共創的に対話する力」です。システム思考と、メンタル・モデルは構造や人間関係における複雑性の理解に役に立つのですが今回はもう少しシンプルな場面に絞り込みます。

自己マスタリーと共有ビジョン(志を作る力)と、チーム学習(共創的に対話する力)について、主に取り上げたいと思います。

そして、これらは経営実践セミナーなどで弊社が伝えている経営の原理原則と非常な共通点を持っていると感じています。

「学習する組織」と言われても、いきなりいろいろな概念を押し付けられてもよくわからない、と思われる方もいらっしゃると思います。

しかし、経営実践セミナーなどに参加されている人であれば特に(そうでない方もある程度は)わかりやすい内容になっています。次に簡単に説明をしていきます。

■学習する組織のキーワードと経営の原理原則と共通点

・「自己マスタリー」とは何か。

「なれる最高の自分になる」ということ。皆さんは経営者や経営陣として、なれる最高の自分に向かって歩んでいらっしゃることと思います。そのなれる最高の自分への道を歩み始めることが自己マスタリーと言えます。

会社だけではなく、自分自身の人生においてどのような価値観で自分自身を高めながら歩んでいくのか。自分自身の人生の目的とビジョンを持ち自発的に歩んでいる人(なれる最高の自分に向かって歩んでいる人)は自己マスタリーの段階にあると言えるでしょう。

・「共有ビジョン」とは何か。

会社の方向付けとして、経営者・経営陣として向き合っている経営理念、ミッション・ビジョンということができるでしょう。学習する組織において重要なことは、その共有ビジョンについて、自己マスタリーの道を歩んでいる人が自分自身の人生の目的とビジョンを重ねられるような共感があること、です。

そのため、この後に述べるチーム学習のプロセスにおいて、自己の人生の目的やビジョンの共有とともに、会社のミッション・ビジョンを土台としながら、自分自身の人生をそこにどのように重ねていけるか、または仮に会社のミッション・ビジョンをよりよくするのであれば、どのようなものにするのか、ということを話合うような場面があると、会社の経営理念、ミッション・ビジョンが共有ビジョンとして、腹落ちされるのではないでしょうか。

・「チーム学習」とは何か。

チームで一緒に、探求、考察、内省などを行うことで、自分たちの意識や能力をチームで高めるプロセスを言います。チームについては、様々な単位が考えられます。もちろん会社全体を捉えることもできるでしょうし、一緒に仕事をするチーム、部門、など様々です。例えば、一部の方が参加されている弊社主催の横浜経営者合宿や、グアム経営計策定合宿、経営塾、経営塾アルファや後継者ゼミナール、経営コンサルタント養成講座、基礎徹底セミナーなどにおいても、全部または一部にこのチーム学習のアプローチがとられています。

経営者や経営陣からなるマネジメントチームにおいても、このチーム学習が効果的にできることによって大きな成果が得られるでしょう。また、先に述べたように、自己マスタリーの段階にあるメンバーが集まり、共有ビジョンを検討するセッションなどは、効果的なチーム学習の場になり得ます。このチーム学習においても、いくつかのチームのコミュニケーションの段階があり、お互いの心理的な成熟と関係性の成熟が、チーム学習の成果の大きなカギを握ります。

■学習する組織のステップ

学習する組織になるために必要なステップは以下のとおりです。

①皆さんに、自己マスタリーの提案をする。すなわち、会社のミッション・ビジョンをいったん置いておいて自分自身の人生や自分自身の職業人生としての目的とビジョンを自由に考えてもらう。

②それらの個人ビジョンを共有しながら、お互いに耳を傾ける

③これらをつないで共有ビジョンを創る(参考として、会社のミッション、ビジョンも材料として提供する べつにこれに従わなくてもよい)

④経営者もその共有ビジョンのセッションに参加して素直に謙虚に意見を聴く ⇒共有ビジョンの決定

⑤ともに作り上げた共有ビジョンを採用するかどうか、個人の自由を与える

⑥共有ビジョンの普及を図る

簡単にポイントを見ていきましょう。

・①自己マスタリーの提案について

自分自身の人生の目的と個人ビジョン(自分自身のなれる最高の自分の姿)をつくり、そこに歩んでいくことを提案します。この部分が実は一番重要で勇気のいるステップであると思います。社員の方の自由に考えてもらうことで自分自身の人生や会社での取り組みを自分事に捉えていただくための重要なステップです。特にオーナー経営者の方は自分自身の人生が会社とかなりリンクしているとおもいますが、社員の方にとってみれば、まずは自分と家族の人生があります。その上でその人生を主体的にどれだけ本気で仕事に重ねられるかということです。ひょっとしたら重ならないかもしれません。それも含めて受け入れる勇気も必要になります。

この際に注意しなければいけないことは、この自己マスタリーの提案を強制しないことです。無理やり表面的に作らされた自分の人生の目的はなれる最高の自分に向けたエネルギーの源泉にはなり得ません。だからこそ、後に述べるようにこの学習する組織の取り組みをするにあたっては取り組みの単位を絞り込むことが大切なのです。全体に強制することなく、向き合ってくれる人達からスタートすることです。

・②個人ビジョンの共有と相互理解

このステップからはチーム学習のステップに入ります。自己マスタリーの提案を受け入れてなれる最高の自分に向かっていくことを決めた人達でオープンな空気でその個人ビジョン(なれる最高の自分像)を共有します。

・③つないで共有ビジョンを創る

皆の個人ビジョンをつなぎながら、共有ビジョンを創ります。そこに会社の現状のビジョンも提示しながら、そこにそのチーム、プロジェクトメンバー、組織などがどのように自分たちのなれる最高の自分を重ね合わせることができるか、オープンな空気で議論して作り上げていきます。

・④経営者やマネジメントチームが参加して素直に謙虚に意見を聴く 共有ビジョンの決定

上記③で作り上げた共有ビジョンを、経営者やマネジメントチームも参加して聞いて相互理解を行います。

その上で、共有ビジョンを決めます。もちろん、③の共有ビジョンが現状の組織のビジョンと大きく異なることもあるかもしれません。

だからこそ、経営者やマネジメントチームは、真剣に対話をする必要があります。経営という仕事の中での会社の方向付けの未来の姿としての会社のビジョンは、内部環境や外部環境を踏まえた戦略的要素が織り込まれています。

しかし、③における共有ビジョンは、個人のなれる最高の自分を会社に重ね合わせたものの集積です。

具体性や実行責任ということについては、当然甘い部分もあるでしょう。しかし、そこには彼らの人生が乗っかっています。経営者・マネジメントチームも真剣に向き合い議論することによって彼らが心から納得した形で、心が乗っかる会社のビジョンが出来上がることで、仕事への向き合い方も変わってくることでしょう。

それが、仮にもともとの会社のビジョンと変化がなかったとしても、その対話の中で相互理解が高まることになります。

そして、この共有ビジョンを最終的に決定する決断は経営者が行うべきであると考えます。それこそが、「独裁すれども独断せず」の姿であろうと思います。

・⑤共に作り上げた共有ビジョンを採用するかどうか、個人の自由を与える

組織には様々なスタンスで働いている人がいます。例えば以下に述べる両利きの経営における既存事業の深化を担っている人は、決められたことを長年決められたように実直に行って会社に貢献してきた方です。そのような方にいきなりなれる最高の自分を目指そう、といっても難しい部分もあるでしょうし、共有ビジョンを受け入れて変化していこう、といっても現実的でない部分もあるでしょう。

そのような場合には、自分自身の生き方としてその共有ビジョンを受け入れるか否かを自分自身で決められるようにすることが大切です。押し付けるのではなく、受け入れはしないものの邪魔もしない、というようなスタンスで既存の業務に集中していただくことも一つの解決方法です。

また、上記④のステップで決定された共有ビジョンは、①の自己ビジョンや③の皆で話合った共有ビジョンとは異なるものである場合もあります。それを踏まえて、④で決定した共有ビジョンをこのプロセスに参加した人の中にも受け入れられない人もいるかもしれません。

その自由を与えて、真摯に対話することです。

・⑥共有ビジョンの普及を図る

上記⑤とも連動しますが、決めた共有ビジョンの普及を組織的に図っていきます。これも以下に述べるように、普及の範囲を徐々に広げていくようなステップが現実的であると考えます。

または、経営方針発表会のような場面で、全員に発表するというやり方もあるでしょう。

■学習する組織の導入単位と文化への展開(両利きの経営の応用)

学習する組織のステップは、いきなり全社で取り組むこともできるかもしれませんがなかなか現実的ではありません。特に中堅中小企業においては、今までの仕事のやり方になれてともすれば凝り固まってしまっている人も多いため一律で無理に進めようと思っても難しいかもしれません。

・両利きの経営の応用

その際に役に立つと思われるのが「両利きの経営」の適用です。本文集においては詳しくは取り上げませんが、端的に言えば経営において組織を既存の事業を推進する「深化」の役割と、新たな事業や価値を創造する「探索」の役割に分けて既存事業の資源を活かしながら、新たな事業や価値の創造を両利きのように進めていく経営手法を言います。

学習する組織の問題意識と同様に、既存の事業の「深化」だけでは、世の中の変化への対応や変わりゆくお客様のニーズに対応できずに企業の寿命が短くなってしまうということです。自分、自社の「認知(目に見えていること、認識していること)」を広げる探索活動を行うことによって、「限定合理性」の罠から脱しようという取り組みでもあります。

具体的には、皆さんの会社も既存事業の執行が中心の組織になっているはずです。これはどの会社でも基本は変わりません。一方で、意識して新しい価値を生み出す探索の組織を作り推進していくことが、両利きの経営のスタートとなります。

その両利きの経営における「探索の組織」において、この学習する組織のアプローチを導入するなど、小さな組織単位、チーム単位、またはプロジェクト単位で取り組んでみることで組織がどのように変わっていくかを試してみることをお勧めします。

共有ビジョンとしては、それぞれの組織単位において、その組織が自分の人生をその組織や取り組みに反映させた姿となります。それが時に会社全体のビジョンに影響を与えることもあるでしょう。

ただ、最初は「マネジメントチーム」「次世代リーダー」「探索組織」「〇〇プロジェクト」など小さな単位で実践をしていく中で、徐々に自己マスタリーの道(なれる最高の自分の道)を歩んでいる人の割合を増やしていくことです。

(ティッピングポイントという考え方)

上記のように、最初は小さいグループからでも学習する組織の取り組みを始めることで、なれる最高の自分に向かう連鎖を起こすことができれば、組織のエネルギーは変わっていきます。

ティッピングポイントとは「閾値(いきち)」とも言われ、全体の17%の人々が変化を受け入れたときに大きく変化が起きると言われています。

組織にある2:6:2の原則、に近い考え方です。最初の2割は自燃人、真ん中の6割は日和見(燃焼にも傍観にもどちらも取りうる)、残りの2割は不燃人、というように、組織の取り組みにも様々なスタンスの人がいます。

段階的になれる最高の自分に向かった流れを作っていくことが有効であると言えるでしょう。

■共有ビジョンに対する姿勢の7段階

上記の学習する組織のステップを進めるにあたり、それぞれの社員の方の共有ビジョンに対する姿勢を提唱者であるピーター・センゲが以下のように定義しています。参考にしていただければと思います。

①無関心・・・賛成も反対もない。エネルギーがまったくない。

②反抗・・・ビジョンのメリットを理解せず、期待されていることも行わない。開き直っている。

③嫌々ながらの追従・・・職を維持するため義務として期待されていることは一通りするが乗り気ではいことも周囲に示す。

④形だけの追従・・・概してビジョンのメリットを理解し、期待されることは行うがそれ以上のことは行わない。「そこそこよき兵士」

⑤心からの追従・・・ビジョンのメリットを理解し、期待以上の行動をとる。「法の文言」に従う。「よき兵士」

⑥参画・・・ビジョンの実現を心から望む。法の精神の内で新しい構造を生み出す。

⑦コミットメント・・・ビジョンの実現を心から望む。法の枠組みすら超えて新しい構造を生み出すことを厭わない。

学習する組織のステップを進めることによって、まず①~③の人は共有ビジョンを受け入れないことでしょう。④の形だけの追従のメンバーも含めて、ティッピングポイントを超えて組織が変わっていく段階に入らなければ本質的な変化は難しいかもしれません。

自己マスタリーから共有ビジョンにつなげる流れを丁寧に進めていくことによって、⑤~⑦の段階のメンバーの割合が増えていく効果があります。

現状の把握のためにも、それぞれのメンバーがどのような段階にいるのかを評価してみてもよいでしょう。

それぞれのメンバーが自己マスタリーの道(なれる最高の自分の道)を歩み、共有ビジョンに対する姿勢が自然と上がっていくことが、変化に強い活気のある組織である学習する組織への道になります。

■学習する組織のために使えるすでにある材料

学習する組織になるために上記をすべてゼロから行う必要はありません。

既に皆さんの会社にあるものを活かしていけばよいのです。もちろん、あることはあるが実質的に形骸化されたものである場合やない場合など、または見直しが必要と思われるものなどはこれを機に見直しをしても良いのではないかと思います。

・経営理念・ミッション・・・すでに会社にある経営理念。これは上記のステップにおける共有ビジョンの方向性を示す上で柱になるものです。共有ビジョンは、経営理念・ミッションに向かって進んでいった先の具体的な姿となります。経営理念・ミッションは方向性(北極星のようなイメージ)であり、ビジョンについてはある時点における到達点といった感じです。

・経営ビジョン・・・5年後10年後、20年後など、自社の将来のビジョン。すでに策定されている将来ビジョンがある場合には、共有ビジョンの土台になります。共有ビジョンにおいて活用できるのは、具体的な詳細なビジョンというよりは、ミッションに向かって進んだ結果をイメージできる解像度のイメージというような感じでしょう。

もちろん、今回の学習する組織のステップを踏んだ結果、共有ビジョンのイメージに変更があった場合には、当該変更を踏まえた詳細ビジョンの検討を行い、アクションプランなど具体的な方向性についても見直す必要があるでしょう。

・なれる最高の自分を目指す意思と環境・・・経営実践セミナーに参加されている皆さまであれば、すでに経営者・経営陣としての「自己マスタリー」の道を歩んでいるとおもいます。学習する組織におけるすべての土台は、組織のメンバーの自己マスタリーの姿勢です。新入社員研修や、例えば神奈川ナブコさんのような全社員研修を行っているような会社さんには社員の方に自己マスタリーの空気(なれる最高の自分への意識)があるものと思います。それは学習する組織を進める上でとても重要な土台となります。

・メンバーの人間関係・・・チーム学習を進める上で、すでに心理的安全性の高い良好な人間関係ができているチームがあれば、とても有利に働きます。それぞれのメンバーが自己マスタリーの道を歩み、そして、それをチーム学習によって共有しながら、自社の共有ビジョンと照らし合わせて自分自身の働く意味に落とし込む取り組みをチームでの対話を通して有効に進めることができるでしょう。

■最後に

最後に、本文集に関連する変化に強い組織になるための書籍を執筆中で、予定通りに行けば4月末頃に書店に並ぶ予定です。私はその経営戦略の章を担当しており、上記のエッセンスとともにドラッカーの経営の根本目的と合わせて解説しています。本文集と関連する内容になっていますので、ご興味のある方は、是非ご一読いただけますと幸いです。

※参考 TOMO指数について

能動的な社員の方が力を発揮しやすいメカニズムを説明するために、「TOMO指数」を紹介します。詳しく知りたい場合には、マッキンゼー流最高の社風の作り方:日経BP、を参照してください。

TOMO指数とは組織で働いている人が、どのような動機で仕事をしているか、ということの集積が組織のパフォーマンスを決めるということを示した指数です。組織のパフォーマンスということよりも、まずは働く人個人の動機付けに着目すべきで、そういう意味では人材マネジメント、リーダーシップのための指標でもあります。

以下の3つは直接的動機である。直接的動機とは、その仕事から直接的に感じられる動機です。

①楽しさ・・・純粋にその従事する仕事から生まれる楽しさです。例えば休憩時間にビリヤードができるから楽しいといったようなことではなく、その仕事をしていること自体が楽しいと言う意味での楽しさです。

②目的・・・例えば、この仕事をすることによって社会貢献につながると言った貢献意識や、経営理念の実現に対しての目的意識など、仕事を通じた目的達成への喜びが該当します。単に経営理念があったところでその経営理念に興味がない社員の方にとってはこの目的による動機が低くなります。

③可能性・・・この仕事をすることによって、自分自身の将来のキャリアにつながるといったことや、その会社の将来への発展につながると言った可能性が感じられるかどうかといったこと。もちろん目的と同様に、その可能性について自らが動機付けになるほどの興味がわかなければこの動機にカウントされません。

以下、間接的動機です。間接的動機とは、その仕事からではなく、外部からの圧力などにより仕事をする状況のことです。

④感情的圧力・・・自分がその仕事をしなければ、上司が悲しむ、上司に怒られる、その他親が悲しむでも親に怒られるなど、仕事に直接関係ない感情的な圧力によって日々仕事をするということが感情的圧力による動機付けのことです。

⑤経済的圧力・・・その仕事をしなければ、食べていけないと言ったような圧力。食べていく、家族を養っていくために、それが動機となって仕事をするような状況は経済的圧力による仕事ということです。

⑥惰性・・・惰性による仕事とは、特に何の感情もなく今までその仕事をやってきたから今日も会社に行く、といったような状況です。

TOMO指数の算出の仕方は、直接的動機付けがプラス、間接的動機付けがマイナスの合計で計算します。

先程の動機の説明順で上から下に行くほど、指数に示すインパクトは悪くなります。

では、TOMO指数が高いとどのようなパフォーマンスが高くなるのでしょうか。

結論から言えば、戦略的パフォーマンスは変わらず、適応的パフォーマンスにおいてTOMO指数が高い会社のパフォーマンスが高いということです。

この本ではパフォーマンスを以下の二つに定義しています。

①戦略的パフォーマンス・・・言われたことを実行するパフォーマンス

②適応的パフォーマンス・・・相手や周りの状況を踏まえた臨機応変なパフォーマンス

例えば、営業マンに指示を出して、「一日20件お客様を回ってきてください」と指示したとします。

この場合、20件お客様を訪問するということは、①の戦略的パフォーマンスとして実行可能です。この言われたことを実行する戦略的パフォーマンスについては、惰性であろうが、感情的圧力によって強制させることによっても発揮させることはできます。

しかしながら、その訪問時においてお客様の状況やその場の状況に合わせて臨機応変に対応をするようなパフォーマンス(=適応的パフォーマンス)については、TOMO指数が高くなければ高まりません。

以上が、TOMO指数の説明です。変化の起点になるのは、現場の一人一人の適応的パフォーマンスです。これが共有ビジョンに向かって発揮されることにより組織全体の変化への対応力を上げるのです。「良い仕事」によって働きがいが高まり「良い会社」になる、ということの根本にもつながっていると感じます。

新宅 剛