(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2023」掲載記事)

■はじめに

人事や人材育成界隈(に限りませんが)では、流行り言葉が好まれる傾向にあります。例えば、リスキリング、ジョブ型雇用、ティール組織、働き方改革、ワークライフバランス、モチベーション、成果主義・・・などです。それらの言葉が意味する本質を押さえた上で、自社としての意味や方法を考えて何らかの取り組みを導入するのは、歓迎されるところです。

一方で、「成果主義の失敗」などに代表されるように、流行り言葉に飛びつくと失敗する結果になりかねません。流行語と流行語が展開される現場とは、ギャップがあるものです。一般論や流行りの方法論にとらわれることなく、「自社としてどうしたいか」の的確な定義が必要です。

「エンゲージメント」も、最近聞くことが多くなった流行語のひとつです。本コラムでは、「エンゲージメント」を取り上げて、この流行語に対してどのように向き合っていくとよいか、いくつかの切り口から考える機会にしてみたいと思います。

■ギャラップ社調べによる「エンゲージメント指数」

米ギャラップ社による、熱意をもって仕事に取り組むさまを示すエンゲージメントについて調べた国際比較の結果が、経営者の間で話題になりました。国策にも影響を与えるものとなっています。

例えば、2022年6月30日付プレジデントオンライン記事「日本人の「勤め先に期待しない割合」は世界最悪…経産省が「これはヤバい」と顔面蒼白になった衝撃データ」で、経済産業省 経済産業政策局長 平井裕秀氏は、「未来人材ビジョン」の内容を引用しながら次のように語っています。

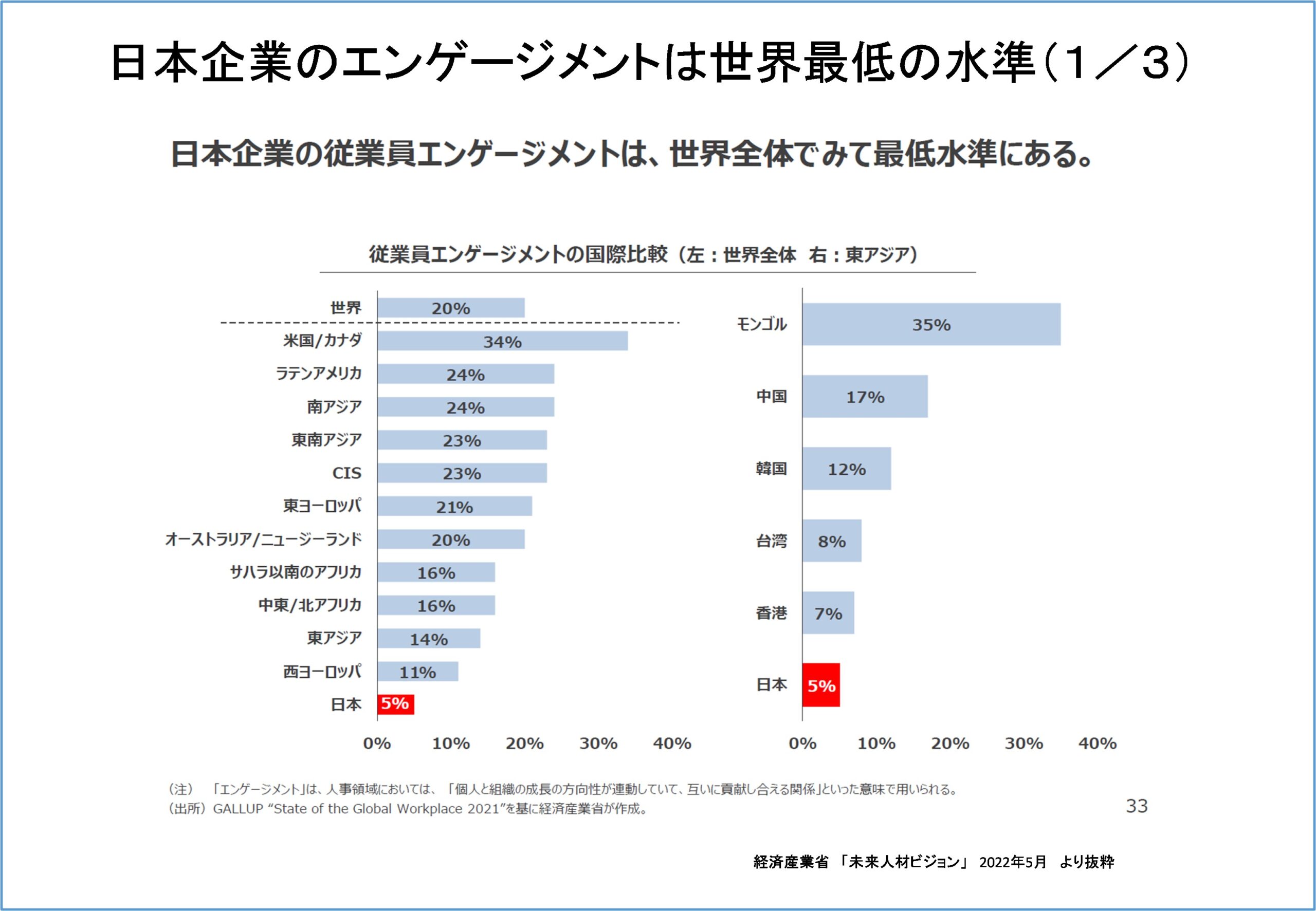

「一番ショックだったのは日本企業の従業員エンゲージメントは世界でも最低の水準だというデータです。ギャラップ社の2021年の調査によると、従業員エンゲージメント(個人と組織の成長の方向性が連動していて、互いに貢献し合える関係がある従業員数の割合)の世界平均は20%ですが、日本はわずか5%でした。米国/カナダが34%、中国が17%、韓国が12%で、日本の低さは突出しています。」

「未来人材ビジョン」は、経済産業省が今後の人材政策などを検討するために設置した「未来人材会議」が2022年5月末に公表したものです。未来を支える人材を育成・確保するための大きな方向性と、今後取り組むべき具体策を示すビジョンと位置付けられています。同ビジョンの中で、日本企業においてのエンゲージメントをめぐる問題が大きく取り上げられていることからも、私たちにとって今後の大きな課題テーマだと言えます。

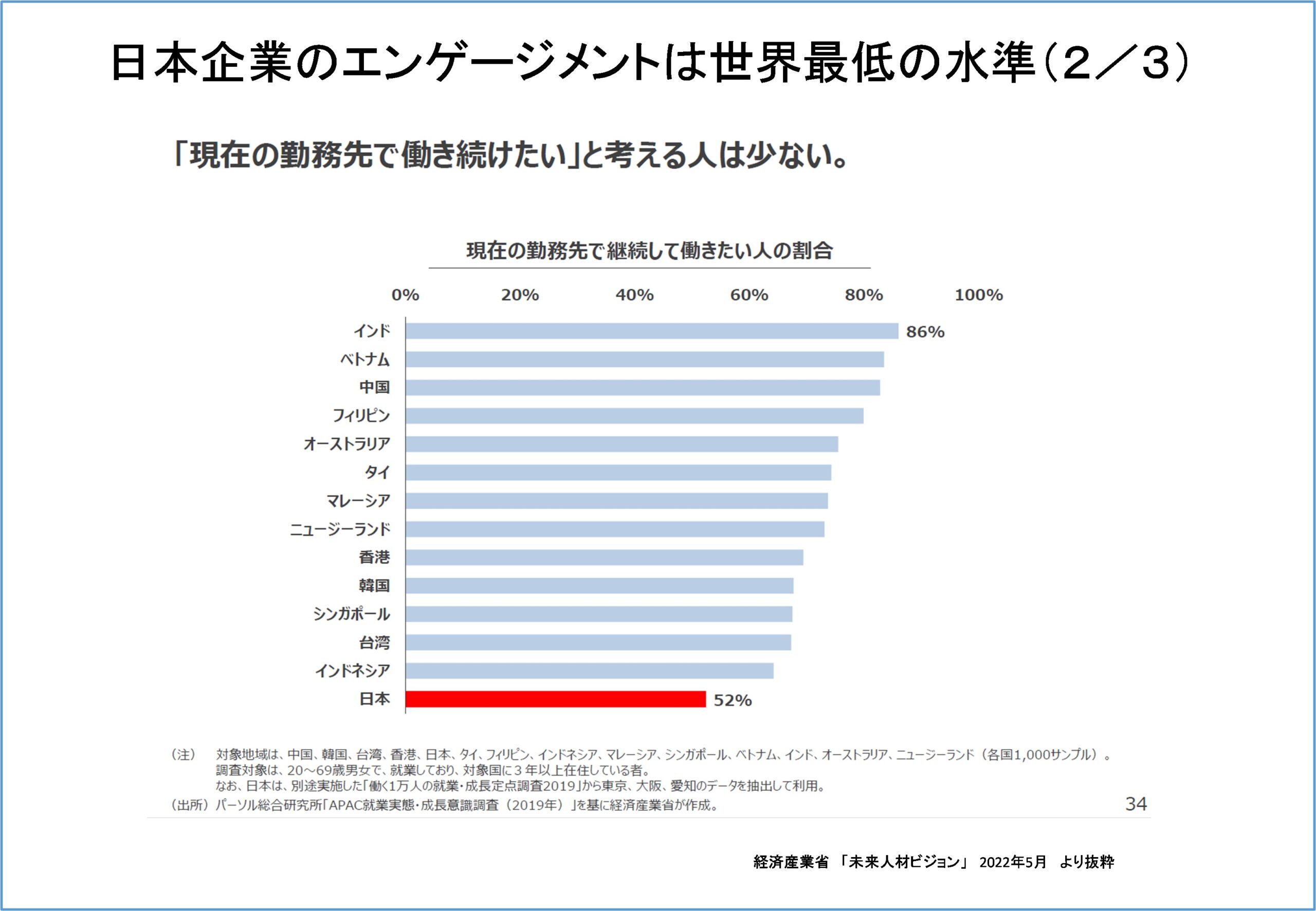

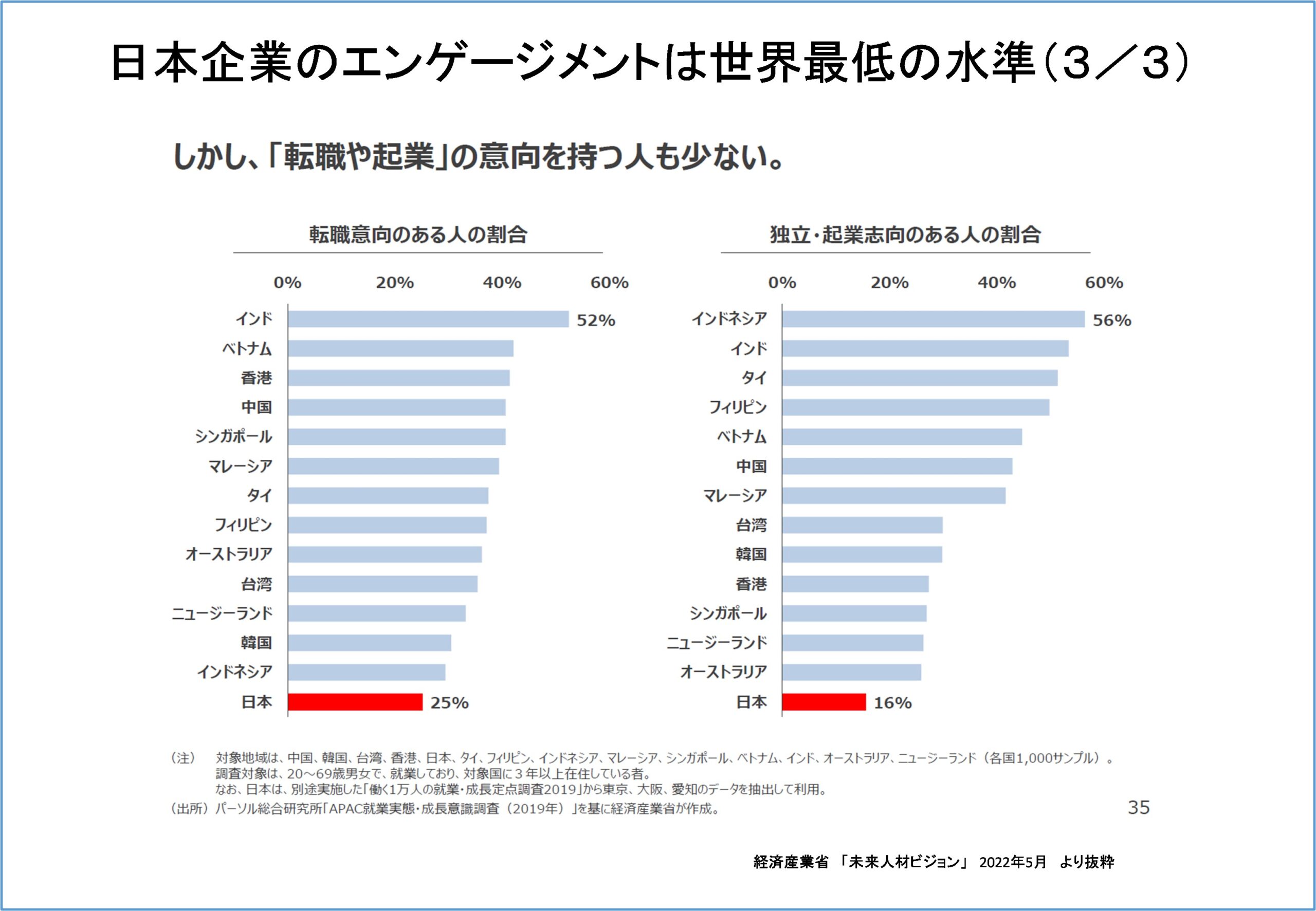

同ビジョンでは、アジア太平洋14カ国・地域を対象にしたパーソル総合研究所の調査結果についても取り上げられています。「現在の職場で継続して働きたい人」も「転職意向のある人」も日本が最低という結果になっています。つまり、「自分の勤め先に不満があり、ずっと働き続けたいとは考えていないが、転職するつもりも、起業するつもりもない」という傾向が伺えます。言ってみれば、人材が生産性の低い状態で組織内に滞留している、という、最もよくない状態になりかねません。

一方で、積極的なキャリアアップや人材の引き抜きなどにより離転職が盛んと言われるインドや中国において、意外にも「現職で働き続けたい」と考えている人が多いことが伺えます。もしかしたら、それら地域では「他の企業が欲しがるような能力や仕事への熱意がありながらも、あえて今の勤務先で働いている」という、最もよい状態の人材活用ができている企業が多いのかもしれません。だとすると、この差がそのまま国際競争力の差になっていると言われても、うなずけるものがあります。国としても、一大課題テーマとして取り上げようとする所以だと言えます。

■エンゲージメントとは

その「エンゲージメント」に対して、私たちはどのように向き合っていくべきでしょうか。

先日ある企業様で、「自社でもエンゲージメントをテーマにした取り組みを行うべきだということが、担当役員から提議されている」というお話がありました。同社様の検討資料を見たところ、冒頭で「エンゲージメントの導入を検討したい」のように書かれていました。これはたいへんな違和感があると、申し上げた次第です。「エンゲージメント」は、仕組みやシステムではないからです。「導入する」「導入しない」などは、当てはまらない概念のはずです。

「エンゲージメント」とは、結果的に湧き出てくるものであって、人工的にあるいは意図的につくりだせるものではないと思います。

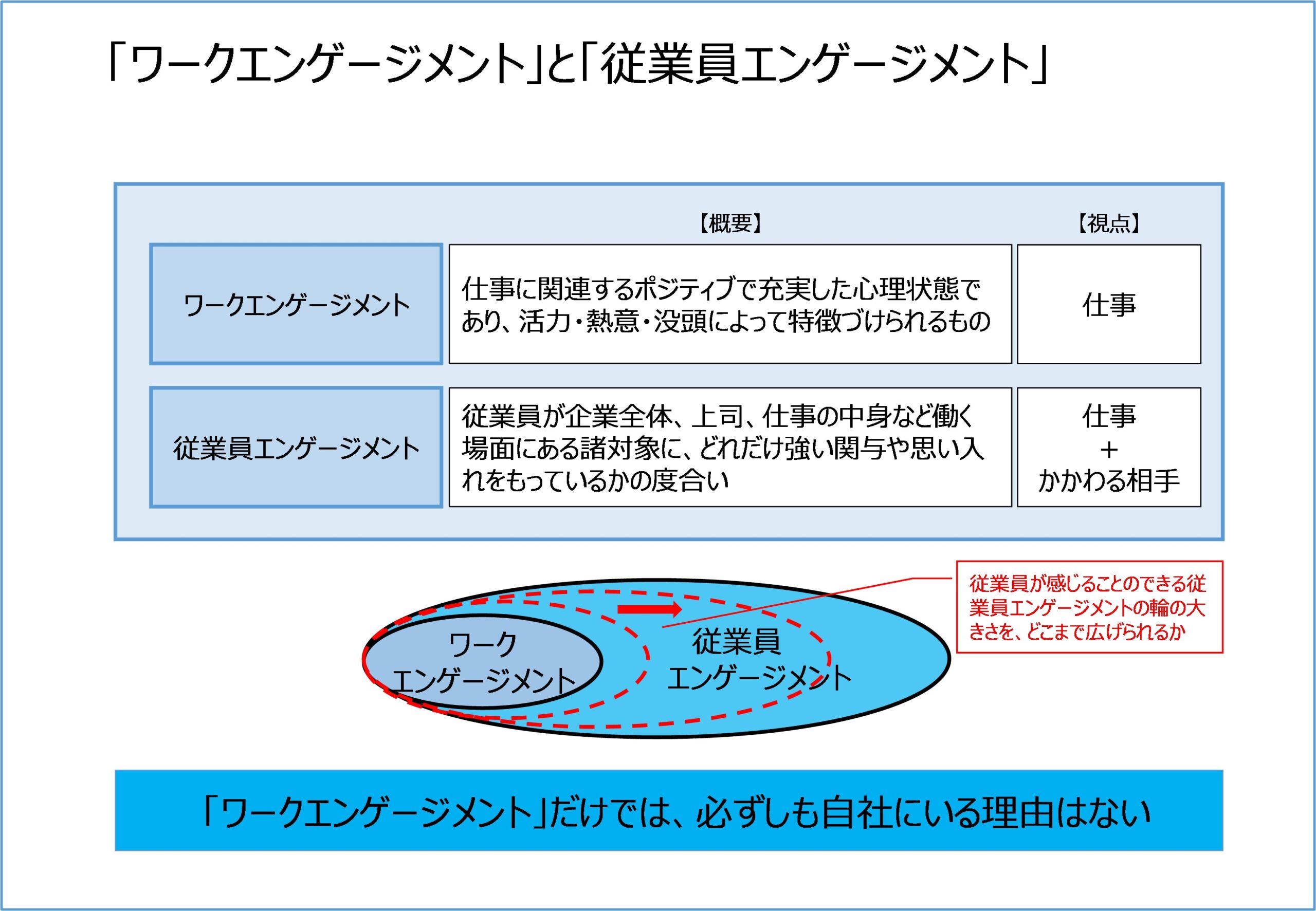

以前から「ワークエンゲージメント」という言葉が存在していました。そのうえで、最近盛んに言われるようになった「エンゲージメントの重要性」で想定されているのは、「従業員エンゲージメント」の視点ではないでしょうか。それぞれの言葉について、一般的な使われ方として各種サイトで説明されている内容も参考に、ここでは以下のようにまとめてみます。

・ワークエンゲージメント:仕事に関連するポジティブで充実した心理状態であり、活力・熱意・没頭によって特徴づけられるもの ⇒視点は「仕事」

・従業員エンゲージメント:従業員が会社全体、上司、仕事の中身など、働く場面でかかわる諸対象に、どれだけ強い関与や思い入れをもっているかの度合い ⇒視点は「仕事+かかわる相手」

これからの経営においては、「ワークエンゲージメント」の認識だけでは不十分と言えます。その理由は、労働者が今後ますます様々な働き方を選べるようになるからです。仕事への活力・熱意・没頭が満たされている状態が得られる環境は、必ずしも自社でなくてもよいかもしれません。労働者に「自社ならでは」の働く理由を見出してもらおうとすると、「従業員エンゲージメント」の概念になるのではないかと考えられます。

時々、「社員の能力開発に投資すると、他社でも通用しやすい有能な人材となることで、他社に流れやすくなる。よって、過度に人材投資するのもいかがなものかと思っているのだが」という質問を受けることがあります。この問いについての私の答えは、明確にノーです。理由は大きく3つあります。ひとつは、その姿勢が従業員エンゲージメントを高めることを放棄している表れだからです。

「取り組んでいる仕事への技能や興味が高まるが、自社でやっていることへの興味や使命感が高まっていかない」ということは、従業員エンゲージメントが野ざらしになっていてワークエンゲージメントのみが高まっている状態だと言えます。個人の能力開発を促しながら、同時に自社の従業員エンゲージメントを高める取り組みをすればよいわけです。そうすれば、「育成された人材があえて自社で勤続したい」という最も良い状態を目指すことができます。

2つ目は、仮に人材投資しないことで社員の定着率が高まったとして、それは望ましい状態ではないからです。先ほど見てきた、「人材が生産性の低い状態で組織内に滞留している」状態を生み出しているにすぎません。短期的な業務のオペレーションはスムーズに進むかもしれませんが、中長期の競争力の観点でこの状態はマイナスのはずです。

3つ目は、仮に投資した人材が他社に流れたとしても、人材投資する企業には外から新たな人材が流入しやすくなるからです。労働市場を行き来する人も敏感です。ましてや、最近は口コミサイトをはじめ様々な情報源があります。人材投資に意欲的な企業であれば、自社にとって有望な人材が去ったとしても、自社の良い印象を労働市場に伝播してくれるはずです。リファーラル採用(身内の人材による紹介採用)や、出戻り社員(一度退職した後にまたその会社で働きたいと思って戻ってくる)も一般的になってきています。そうしたことは、人材投資に意欲的な企業のほうが、そうでない企業より起こりやすいのは明白です。

※ある企業様では、自社が「人材が生産性の低い状態で組織内に滞留している状況ではないか」という危機感から、当方にご相談がありました。従業員の皆さんにヒアリングを行いその結果も考察したところ、その通りではないかという仮説に至りました。状況を変えるために新たな取り組みを行うことになったのですが、従業員の皆さんからは「会社としてそうしたことを考えてアクションをとろうとしていること自体に、希望が持てる思いだ」という反応も得られています。会社の考えを示してアクションに移すことが、従業員エンゲージメントを高めることにつながるという例だと言えます。

■自己決定の重要性

エンゲージメントを考える上で、「自己決定」はキーワードのひとつになります。例えば、2022年4月17日の日経新聞の記事「日本企業の「偽りの優しさ」 自己決定重視に転換を」では、次のように説明されています。(一部引用)

「職場を活性化するキーワードが「自己決定」だ。働く人一人ひとりが自らの選択に覚悟と責任を持ち、自律的にキャリア形成するのが本来の姿である。人事部の言いなりではなく、自ら選んだ仕事なら熱心に取り組むのは当然だ。「やらされ感」から解放され、生き生きと仕事をする人が増えれば、職場と会社は活気を取り戻す。

カゴメは働く人にあえて「拒否権」を付与した。育児や配偶者との同居を理由に、最大2回まで転勤についての希望をかなえるのだ。勤務地の選択を社員に委ねることで、人生設計の自由度を高め、働く意欲を引き出す狙いだ。

サイバーエージェント(CA)や双日が実施するのは、極めて実践的なビジネスコンテストだ。CAの「あした会議」という経営会議では各執行役員がヘッドになり、現場の社員を4人募り、新たなビジネスプランを競い合う。この会議から生まれた子会社はすでに32社に達し、同社の主軸の一つであるゲーム事業もここから誕生した。」

いずれの例も各社を取り巻く前提があってのことです。自社で同じことを導入すれば直ちにうまくいくというものではありません。そのうえで、考え方としては参考になる点も見出せると思います。

人は当然ながら、自分の行動することを他人の命令ではなく「自分の意思で決めた」と思えている状態のほうが、その行動に対してやる気と責任が持てます。このことを理論的に説明しようとするものとしては、自己決定理論というものがあります。アメリカの心理学者であるエドワード・デシとリチャード・ライアンが提唱したものです。

同理論の中では、以下のことが説明されています。

・基本的に「外発的動機づけ」(報酬、評価、罰則、強制など、外部からの働きかけが行動の起点となるもの)よりも「内発的動機づけ」(興味、関心、好奇心など、自分の内面の感情が起点となるもの)に基づく行動のほうが、最終的に高いパフォーマンスや学習効果を得られる。

・私たちは、「有能さ」「関係性」「自律性」の3つの基本欲求をもっている。その中でも、「自律性」の欲求を満たすことが重要である。この3つを高めていくことで、当初は外発的動機づけが起点となって始めた行動であっても、次第に内発的動機づけ(自身がやりたいと思う)を土台とする行動に変えていくことができる。

有能さ:自分はできる、能力があると感じられる状態

関係性:周囲の人から自分に関心を持たれていると実感できる状態

自律性:行動開始から終了まで、自らの意思で決定できる状態

「自己決定」できていると感じられる状態をつくり出すことは、この自己決定理論に当てはめると「自律性」を高めるための仕組み・取り組みであると言うことができそうです。

世界15カ国で翻訳されたベストセラーの「幸せがずっと続く12の行動習慣」(ソニア・リュボミアスキー氏著)においても、自分で選んだ目標に取り組むことが幸福感につながることについて、「自分が本気で目指した目標は誰かによって決められた目標に取り組むより幸せになれる」と説明しています。

上記で転勤に拒否権を与えるカゴメの事例が紹介されています。以前の社会環境では、社員は転勤辞令に応じて無制限に動くのが一般的でした。そこには、自律性がなかったのではなく、ある種の自律性が満たされていたと言えるのではないかと考えます。それは、「転勤拒否して会社を辞めるという選択もできる。1人で一家の収入を支えているので、辞めるなら同等の就職先を確保しなければならないが、それはほとんど可能性がない。そんなことをわざわざするより、辞令に乗って相応の昇進をしていくほうを選びたい」といったものです。自分でその道を選んでいると思えている状態なわけです。

しかし、社会環境は変わってきました。この画一的な自律性が依然として当てはまる人もいる一方、当てはまらない人の割合が増えてきているのは、周知のところです。カゴメの事例は、環境変化も踏まえて現状に合った自律性を持たせるための工夫と言えると思います。

経営学者のピーター・ドラッカー氏は、MBO(Management By Objectives and Self-Control)を提唱しました。MBOは日本では「目標管理」と訳されましたが、管理という言葉は「and Self-Control」(自己統制)をそのニュアンスから落としてしまいがちです。本来の意味合いは、個々のメンバーに自ら目標を自分事として認識してもらい、その実行や進捗管理を各人が自ら主体的に行う考え方です。他者に管理されるのではなく本人の自律性を軸とすることで、結果として大きな成果が得られるという人間観に基づいていると言えます。上記の自己決定の考え方に通じるところです。

普段いろいろな企業でお話を聞く機会がありますが、社員が「自分たちは自律性に満ちている」と感じながら仕事ができている環境・文化の職場は、そう多くありません。また、すべての社員を取り巻く環境で、上記のような考え方が簡単に適用できない現実もあります。例えば、企業戦略に基づいて、ある社員にこれまでとはまったく異なる仕事を任せる時や、新入社員を受け入れる時です。新入社員に対していきなり自分のやるべきことを自ら見出して自己統制してもらおうとしても、まだ何の知見・経験もない新人には無理があります。

しかし、独力でできることが増えていったり(有能さ)、自分のやっていることが周りから感謝されたり(関係性)、業務の中で自分の裁量で企画できることが増えていったり(自律性)することで、もともと組織から命じられた仕事であっても次第に内発的動機づけに基づくものに変えていける可能性があります。組織活動で重要だと言われている、部下へのフィードバックや対話を通して、このようなことにつながるやり取りも意識して行うとよいと言えます。

マネジメントとしては、メンバーに(及び自分自身についても)自己決定を促す制度などの仕組みと、現場での取り組みがなされているか、それを後押しする風土があるか、振り返ってみるとよいと思います。

※ある企業様では、(参加要件は設定しないながらも)若手社員で意欲ある人を主な対象と想定する経営幹部育成研修を新たに企画し、参加を手あげ制にしました。新入社員向け、管理職向け、営業部門向けなど、実務を進める上で必要不可欠な階層別・部門別の研修は、以前から対象者参加必須のものとして行われていました。そのうえで、同研修については「経営に関する知識を身につけたいと自分で決めた人だけ参加してもらいたい」という思いからです。その結果、参加したメンバーは意欲的に学ぼうとし、普段の仕事ぶりや言動において明らかにプラスの影響を感じているそうです。ちょっとした工夫ですが、これも自己決定を通して従業員エンゲージメントを高める取り組みのひとつだと言えます。

■高い賃金はエンゲージメントを高めるか

エンゲージメントのテーマを賃金とどう関連付けてとらえるべきかについても、考えてみたいと思います。

2022年2月17日の日経新聞の記事「賃上げへの課題(中) 要請、生産性波及には限界も」で紹介された賃金に関する説明です。(一部抜粋)

「企業がどのような理論により賃金を決定しているのかについて、米経済学者トルーマン・ビューリー氏の99年の研究に基づき検討してみよう。同氏は92~93年の不況直後の米国で、企業内の様々なポジションの人にインタビューした。

労働者の生産性やモラルは賃金水準が上昇しても上がらない一方、賃金削減や不当と思えるような微小な昇給の場合、労働者の生産性はネガティブな影響を受けることを明らかにした。賃金上昇でさえ労働者の生産性やモラルを上げない理由は、労働者が昇給にすぐに慣れ、高い賃金を受け取る権利があると感じ出す傾向の存在を指摘している。企業への返礼として追加的な努力をすることなどは実際には起きにくいという。」

私は仕事の関係で、時々「モチベーションを高める賃金制度を設計したい」というご相談を受けることがあります。そのような場合には、「賃金制度の設計でモチベーションを直接高めることは基本的にできないだろう」とお答えしています。賃金が内発的動機づけではなく外発的動機づけを促すものという性質であるためです。賃金制度にできることは、上記の研究結果に見られるように、基本的に「不満と不安の解消」であって仕事のやりがいを直接高めるものではないということです。不満の解消とは、「外部公平性と内部公平性の確保」と言い換えることもできます。外部公平性の確保とは、外部の雇用市場と比べたときに「納得できる賃金をもらえている」と実感できることです。

例えば、同業他社の社員が自分と同様と思われる仕事内容で、平均どころ33万円の月給をもらっていたとします(金額例は適当)。そして、自分の月給は28万円だとすると、「自分は不当に扱われている」と思ってしまい、やる気をそがれてしまいます。そうならないように、外部相場と比べた時に納得感を確保する必要があるわけです。これが外部公平性です。

経営コンサルタントとして活躍された一倉定氏は「従業員には同じ地域の同業他社よりも1割高い給料を払え」という言葉を残しています。これは、外部公平性が満たされたうえで、かつ自社の従業員であることにプライドが保てる十分なレベルを目指すということを意味していると思われます。

しかし、「1割」と言うのは逆に言うと、これを2割・3割・・・と上げていっても、それだけではさほど投資効果は期待できないということでしょう。なぜなら、賃金はしょせん外発的動機づけの要素であって、「あればあるほど仕事に前向きになるわけではない」からです。

賃金を極端に上げることが危険な理由は他にもあります。それは、従業員が自身の市場価値を勘違いしてしまうことです。自分の市場価値より不当に高い賃金を得ることで、社会の営みを誤解するきっかけにもなりかねません。よって、必要以上に賃金を釣り上げることになっていないかを考えることは必要です。

前出の記事からも、賃金を上げることによる、従業員の直接的な生産性向上や会社に対する返礼はあまり期待できないと想定されます。ただし、不満を持たれないよう十分な水準は確保されるべきです。例えば、インフレ等の環境下で各社が賃上げをしている中で自社だけその流れに乗っていない、などだと、不満を生み出すことになるかもしれません。その観点から、賃金水準の変化や各社の動きに敏感になっておくべきだということは言えると思います。

内部公平性とは、自分が所属する組織内部において、自分も含めた人材に対する処遇で納得感が保たれていることです。内部公平性を保てるよう、信賞必罰、ノーワークノーペイの観点で、パフォーマンス見合いの的確な賃金還元をする観点は重要です。

例えば、「課員である自分が、どう見ても課長より難易度も負荷も高い仕事をしているのに課長より給料が低い」「同じ仕事をしているAさんとBさんとで、Aさんのほうが優遇されているのはおかしい」など、組織内部の公平性が崩れてしまうとそれを見て不満につながるということです。こういった不満はやる気をそぐことにつながりますので、それが起こらないような賃金制度と評価の運用が必要です。

「不満と不安の解消」の「不安」とは、「この会社で勤続することで十分な報酬を得ることが、この先もできるだろうか?」と疑問を感じてしまう状態です。従業員の視点としては、未来を保証してくれとまで言うわけではないものの、「このままここで働き続けてもいいんだ」と思えていることが必要です。「来年会社がどうなっているかわからない」「賃金のアップダウンが激しくて数年後の賃金が想像もつかない」などの状態では、勤続することが難しくなります。個人差はありますが。

賃金制度の透明性を高めることや、「入社から年数がたつにつれて典型的にはこういう賃金グラフになる」という賃金モデルを作って従業員に提示することは、不安の軽減につながります。

ちなみに、「過剰正当化仮説」という理論があります。これは、もともと行為そのものが面白くて内発的に動機づけられていたのに、報酬に目がいくようになることで、報酬のために行為をするようになる、つまり外発的な動機づけに切り替わってしまうことです。金銭的なインセンティブをイメージすることで、クリエイティビティーが低下してしまったとする実験結果もあるようです。安易に評価や報酬を与えてクリエイティビティーを高めようとするのは危険な考え方かもしれません。

以上から、賃金制度(金銭的報酬)でできることを改めてまとめてみると、次の通りです。

・従業員に対して、職場内で金銭のことに納得できる環境をつくる

・その結果、良い仕事をすることに思考とエネルギーを集中してもらう

・集中したことで、仕事の成果が認められて、仕事に面白さを見出す

・その結果としてモチベーションやエンゲージメントが高まる

小手先の設計・運用でモチベーションを直接高めようとするのではなく、モチベーションが高まる要因となる「仕事に面白さを見出だす環境づくり」の一助とするという視点で、賃金制度は設計・運用を行うべきだと考えます。

■従業員エンゲージメントを高めるには

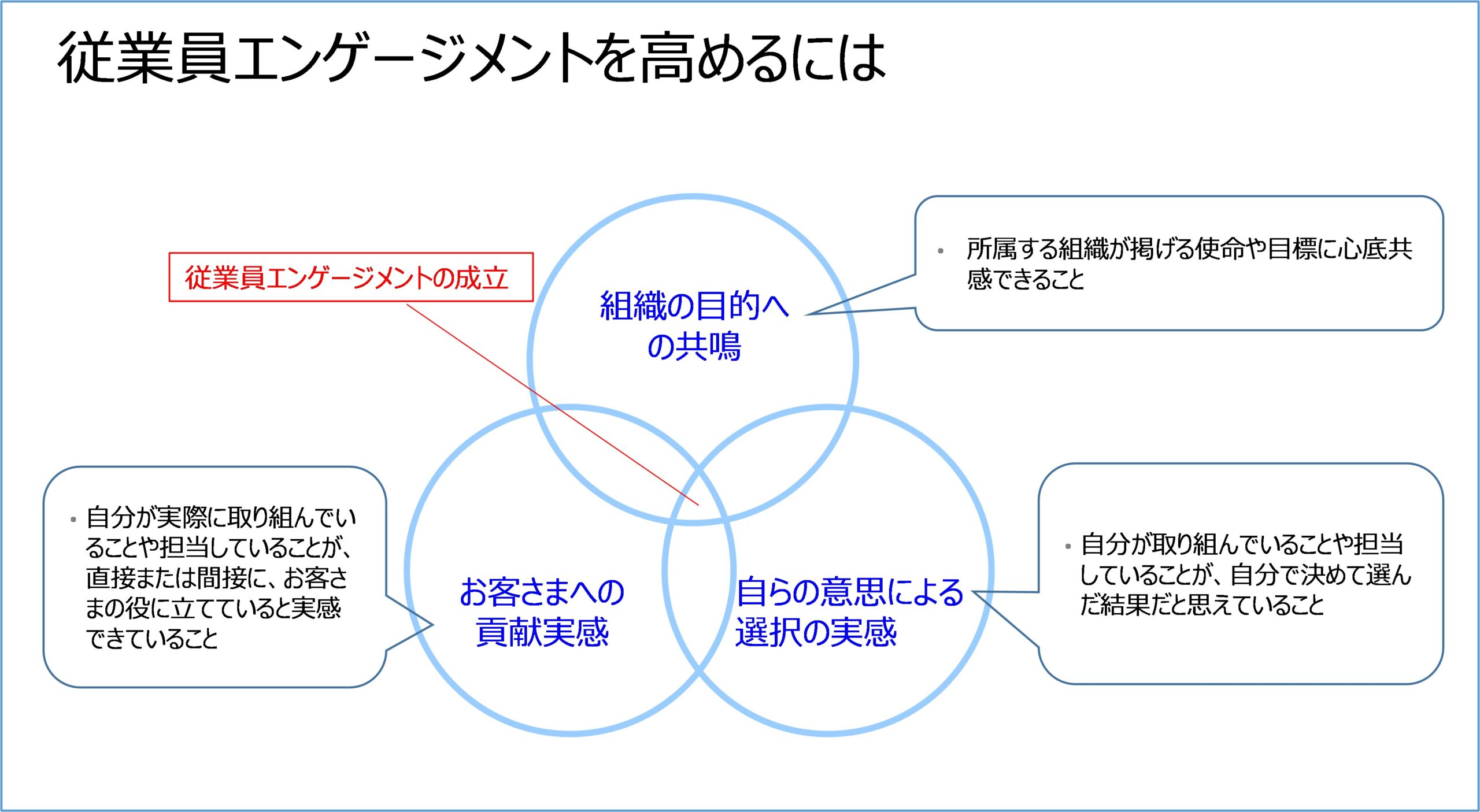

これまでの内容も踏まえて、改めて従業員エンゲージメントを高めるには何が必要かを考えてみます。従業員エンゲージメントを高めるには、仕事そのものの面白さに加えて、「組織の目的への共鳴」「お客さまへの貢献実感」「自らの意思による選択の実感」の3つの要素がポイントになるのではないかと考えます。この3つが揃って成立している時に、ワークエンゲージメントから、その組織に所属することならではの従業員エンゲージメントにまで高まるのではないかというわけです。

<組織の目的への共鳴>

・所属する組織が掲げる使命や目標に心底共感できること

⇒社会性や社会貢献の概念に敏感な若手世代にとって、これまで以上に重要

<お客さまへの貢献実感>

・自分が実際に取り組んでいることや担当していることが、直接または間接に、お客さまの役に立てていると実感できていること

⇒そのような実感が得にくい、最終顧客に遠い工程や間接部門を担う人にとって、特に重要

<自らの意思による選択の実感>

・自分が取り組んでいることや担当していることが、自分で決めて選んだ結果だと思えていること

⇒ジョブ型雇用(=担当する仕事が自らの意思に適っていることが前提になっている)以外の雇用の人、人事異動や担当業務を変更する人にとって特に重要

すなわち、エンゲージメントとはこれらが満たされたときに必然的についてくる結果であって、エンゲージメント向上自体は、直接何かの施策の目的にすべきものでもないのでは、ということです。

突き詰めると、組織として追求すべきは、所属するメンバーが本質的で良い仕事ができる環境を整えること、そして仕事の結果に対して適切な還元(報酬その他)をすること、に行き着くのではないでしょうか。

※ある企業様では、エンゲージメントサーベイ(従業員満足度サーベイ、組織診断など、様々な呼ばれ方もする。同サービスを提供している各社があり、弊社も企業様のご依頼で実施することもある)を定期的に実施することに取り組んでいます。その全体結果・推移を(個人の回答結果が直接分からない形で)全社員に開示し、フィードバックしています。そのうえで、社員の質問や意見も参考にしながら何をどうしていくべきなのか組織課題を経営方針として定義し、解決のための実行計画に落とし込んでいます。実行計画と関連する部門については、目標管理の取り組みの中で実行し進捗を把握することをしています。社長としても、この取り組みによって従業員エンゲージメントが高まっている手ごたえを感じているそうです。

同社様事例のポイントは、結果を社員にフィードバックすること、結果を踏まえた改善の方針を掲げて具体的なアクションに取り組むこと、が挙げられます。そのことにより、よりよい組織にしていくにはどうしたらいいかということを、社員も自発的に考えるようになります。同様のサーベイを実施しながら、結果を社員にフィードバックしていない会社を見ることもありますが、基本的にはフィードバックすべきです。「サーベイをやるだけやって、その後結局どうなったのかわからない」という印象を与えると、逆に従業員エンゲージメントが下がることにすらなりえます。

■最後に

ところで、前出のエンゲージメント指数について、個人的には1つ疑問を感じています(疑問が正であることの証明はできませんが)。それは、「各質問項目に対して、日本人は全体的に控えめに回答している可能性があるのではないか?その影響で指数が低く出てしまうのではないか?」という仮説です。

パーソル総合研究所の「グローバル就業実態・成長意識調査(2022年)」を見てみると、この疑問に通じるかもしれない発見があります。図表は、各質問項目に対する、「全くその通りだ」「かなりその通りだ」「ややその通りだ」と回答したスコアの合算値を紹介したものです。

各文化圏によって当てはまることが違うのだなと改めて認識できるわけですが、注目すべきはスコアの高さの違いです。日本は10位が66.4%の一方、例えば中国は95.6%です。トップ10までに出てきた要素について「当てはまる」と言い切っている度合いが、日本人は際立って低いのです。

もちろん、これらのスコアが実態を正確に表している(=当てはまっていると思える度合いが、本当に日本は他国ほど高くない)可能性もあります。一方で実態を正確には表していない(=本当は当てはまっていても、「当てはまっている」と自信をもって言い切れないと感じて、控えめに回答をしている)可能性もあります。私は勝手に後者のほうではないかと想像するのですが、気のせいでしょうか。

仮にそうだとすると、このことが日本のエンゲージメントスコアを表面的に押し下げている可能性もあります。例えば、「仕事において日々自分の全力を出し切れる機会を与えられているか?」のような設問に対して、実態が同じでも、回答者がどれだけはっきり「イエス」と答えようとするかで、結果が変わってくるということです。

指標を参考にして課題形成につなげる視点も大切ですが、背景を良く考察してみる視点も大切だと思います。いろいろな指標に振り回されて、「日本はダメだ」などと後ろ向きな思考のループが回るのは非生産的です。日本の長所や強みにできる点に注目することも必要だと思います。

そのうえで、「チームとしてひとつにまとまっている」が上位10位までに出現しない国は、日本だけでした。他の国はすべて10位までに入っています。調査対象は18の国・地域です(日本、中国、韓国、台湾、香港、タイ、フィリピン、インドネシア、マレーシア、シンガポール、ベトナム、インド、オーストラリア、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデン)。「チームプレイ」や「職場の一体感」が日本企業の強みだとしてきた状況はすでに過去の話であり、従業員の自覚ベースでのチームのまとまりは、個人主義的傾向が強いとされる欧米企業に劣るのが現状だという結果です。従業員エンゲージメントを高めていくことを目指すべき私たちにとって、大いに反省すべき事象ではないでしょうか。

■まとめ

結局のところ、企業を経営・マネジメントする側としては、

・働きがいのある良い仕事ができる環境をつくって、良い会社づくりにつなげていく

・良い仕事に集中できるための、働きやすい環境をつくる

・それを組織が一体のチームとして進める

に尽きるのではないでしょうか。

流行語は参考にしながらも、それに過度に惑わされることなく、経営・マネジメントの原理原則の観点から自社としてやるべきことを追求していけばよいのだと考えます。「エンゲージメントは、良い仕事が組織内で連鎖することの結果である」というのが今回の結論です。

本コラムの内容が、読者の皆さんの会社において、今後を考えるうえでのヒントになったなら、たいへん嬉しく思います。

藤本 正雄