(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2023」掲載記事)

■はじめに

突然ですが、御社にはビジョンはありますか?

ビジョンという言葉が聞きなれない方もいるかと思います。また、すでにビジョンをつくっている・持っているという会社もあるかと思います。今回は「ビジョンとは何か」を説きつつ、その価値や効果について具体的な事例を交えてお伝えできればと考えています。

現状ビジョンがないという企業は、今回のお話を読み、ぜひうちも取り組んでみようと思って頂けますと嬉しく思います。また、すでにビジョンをつくっている・持っている企業は、見直しの機会として活用頂けますと幸いです。

■ビジョンとは?

ビジョンとは「中長期の会社のあるべき姿・ありたい姿」のことです。もう少し言えば、少し長い先の時間軸の中で、どんな会社になっていたいのかを言語化したものです。自社の存在目的を実現するための中間到達点を示したものとも言えます。

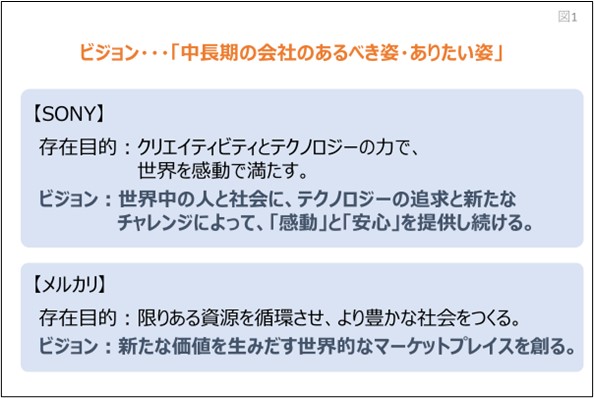

例えば、ソニーは『存在目的:クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。ビジョン:世界中の人と社会に、テクノロジーの追求と新たなチャレンジによって、「感動」と「安心」を提供し続ける。』とあります。また、中古品のECプラットフォームを提供しているメルカリは『存在目的:限りある資源を循環させ、より豊かな社会をつくる。ビジョン:新たな価値を生みだす世界的なマーケットプレイスを創る。』と定義しています(図1を参照)。

ビジョンのポイントを挙げると「中間到達点」であり、「少し先の時間軸で設定」がされているという点があります。時間軸の設定は、その会社それぞれとお考えください。10年先の設定もあれば、30年先の設定ということもあります。まずここでは、中間到達点としてのビジョンを「掲げている」というところに注目をして頂ければと思います。

■ビジョンと理念の関係

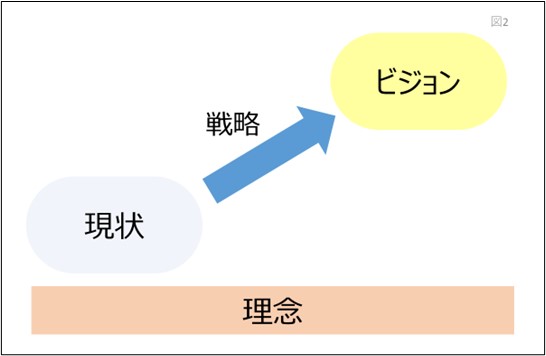

もう少しビジョンのポイントについてお話をしていきます。「掲げる」という点で言うと、企業理念・経営理念を掲げている会社は多いと思います。では、ビジョンと理念はどう違うのでしょうか?ビジョンは先ほどお伝えしたように「中長期の会社のあるべき姿・ありたい姿」。理念は「会社が大切にする考え方・会社の土台となる考え方」。(図2参照)。

ビジョンの特徴として、この時点までにこうなりたいという姿を言語化しているため、イメージしやすい・想像しやすいという点があり、それゆえに従業員に対してワクワクする気持ちを与え、この会社で働く動機づけがしやすくなるという点が挙げられます。ベンチャー企業をイメ―ジして頂けると少し想像がしやすいかと思います。一方、理念の特徴として、お客さま第一など意味が奥深く、地味で想像がしにくいもののため、ワクワクしたり、動機づけされたりすることがあまりありません。継続と実践が前提ではありますが、じわじわと効いてくるもので、その会社の社風をつくる重要なものになります。業歴の長い中堅・中小企業に多く見られる特徴です。

私の経験則ではありますが、ベンチャー企業は、ビジョンはあるが理念が薄い。そのため長続きしない。一方、中堅・中小企業は、理念はあるがビジョンが薄い。そのため成長が乏しい。そう感じています。

■ビジョンが明確でない中堅・中小企業 ~なりゆきの経営~

ビジョンがない・乏しい中堅・中小企業が多いという話をしましたが、中堅・中小企業には、ビジョンはなくても良いのでしょうか?

そこで小宮の次の言葉を思い出して頂きたい、「散歩のついでに富士山に登った人はない」という言葉です。これは「決めないとなれない」、「決めるとその確率をグッと上げることができる」ということを言っているわけですが、このことを経営に置き換えてみると「経営として、どこへ行きたいのか、どこまでいきたいのかを決めないとそこへは到達できない」ということになります。

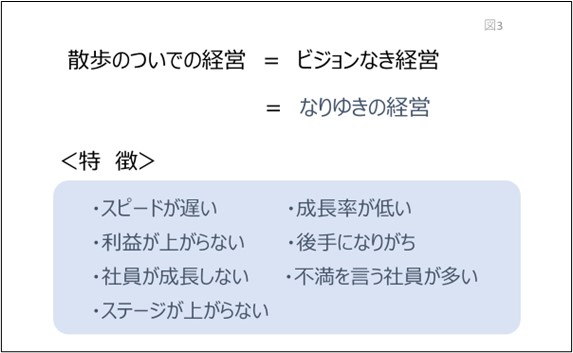

一方で、これまでの筆者の経験から「どこへ行きたいか、どこまでいきたいか」ということを決めていない会社も多いと感じています。言い換えれば、何となく経営しているという状態です。そのような会社のことがタイトルにある『散歩のついでの経営』であり、それは『ビジョンなき経営』と言えます。この経営を私は『なりゆきの経営』と呼んでいます。

これまでの私の経験から『なりゆきの経営』の特徴を挙げると、成長スピードが遅い、成長率が低い、利益が上がらない、後手になりがち、社員が成長しない、不満を言う社員が多いなどがあり、結果、会社のステージが上がっていないという状況になっていることが多いと実感しています(図3参照)。

■総務部長が作る経営計画 ~経営と執行の違い~

この「なりゆきの経営」に関連して、小宮がこういったことを言っています。それは「総務部長が考える経営計画になっていないか」というお話です。『前年度よりも5%をアップさせた経営目標』、『これまでがこうだったから、来年はこうしようという経営計画』、そういった前年比の経営は、本来の経営者の仕事ではないと小宮は言っています。

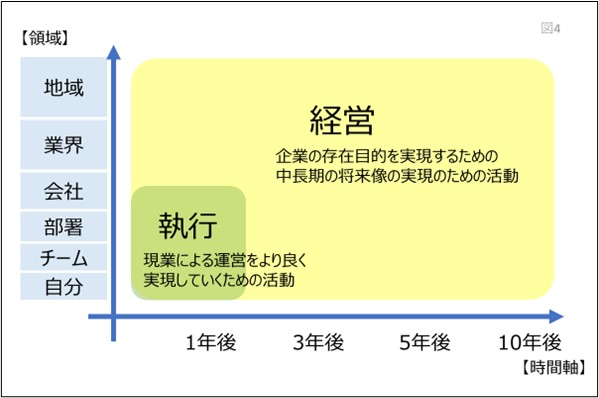

総務部長の経営計画の下りの中で、小宮は次のキーワードについて話をしていたかと思います。それは『経営と執行』というお話です。この2つ、何が違うかというと、時間軸と領域。

・経営:中長期、範囲が広い

・執行:短期的、範囲が狭い

言葉にして定義すると、「経営」は、企業の存在目的を実現するための中長期的な将来像の実現のた

めの活動。「執行」は、現業による運営をより良く実現していくための活動と言えます(図4参照)。

「経営」は中長期が大前提となります。中長期で考えると、今の事業のままで今後も存続していけるかというと絶対とは言えません。それは、「外部環境が変化するから。お客様が求めるものが変わるかもしれない。競合が新たな打ち手で巻き返してくるかもしれない。」そうしたことを予想しながら、既存事業の更なる深掘りをしたり、新規事業領域の検討をしたりしていくことが「経営」の本来のアクションになります。

一方で「執行」は、短期で範囲が狭い。目の前のことをより良くしていくことが求められる。そのため、目の前のことに意識が偏りがちになる。そうすると変化を感じづらくなり、変化への対応が遅くなったり、そもそも対応できなかったりという体質になりやすくなる傾向があります。

中堅・中小企業の場合、社長や幹部がプレイングマネージャーになっているケースが多いため、執行の風圧がどうしても強くなります。この執行の風圧に耐えて、中長期の視点に立ち、経営の仕事をしていけるかが勝負所になるわけですが、言うのは簡単、やるのが難しい。

■執行メインの会社がなぜビジョンをつくったのか?つくることでどう変わったのか?

ここで1つの事例を紹介させて頂きます。「執行メインだった会社がビジョンをつくった」というお話になります。執行がメインの会社がなぜビジョンをつくったのか?つくることでどう変わったのか?もう少しイメージを掴んで頂ければと思います。

□「お客さま第一の考え方を浸透させたい」というA社からの依頼

ある地方で会社を経営するA社の社長からの依頼は、自社をお客さま第一の会社にするために、社員にその考えを浸透させてほしいということでした。その要望に応えるため、小宮コンサルタンツが主体となり、浸透を図る取り組みを数年かけて行いました。具体的には、小宮の講演、部長・管理職向けの研修などを行うとともに、全社員でお客さま第一の実践に向けて目標を掲げ取り組むということを実施しました。

その後、A社の社長から、これまでの取り組みの成果と社員が会社に何を期待しているのか、どういった会社にしていきたいのかということについて、ヒアリングを行ってもらいたいと依頼を受け、全社員に対してヒアリングを行いました。

その結果は、残念ながら良いものではありませんでした。表面上のお客様対応は実施できているのですが、言われていることやっているというレベルで、自分から率先してというレベルには至っていませんでした。また、会社に期待していることについて聞いたところ、評価や給与、働く時間や休みなどの観点が多い状態。どういった会社にしていきたいのかという点では、外(お客さまや地域)に向けた前向きな意見や提案はほぼありませんでした。社員から出た話は、今あるマイナスをどうにかしてほしい(不満を無くす・取り除く)という「マイナスをゼロにするもの」がほとんどで、お客さまに対してこんなことがしたいなどといった「プラスにするための意見や提案」は、ほぼありませんでした。

□浸透が進まない原因を分析

そうしたヒアリング結果からお客さま第一の取り組みがなかなか進まない原因を分析し、その結論として考えたのが『内部志向』の社風でした。さらに内部志向になっている要因が次の2つではないかと考えたのです。

1.仕事が作業になっている。仕事=作業であると認識している(無意識に)。

社員の方々は素直な方が多く、言われたことはしっかりやるのですが、それ以上はやらない。基本、受け身。仕事が作業になっていました。作業とは、決められたことを決められた納期で行うこと。一方で成果をあげるということは、外(お客さま・社会)からの期待に応えるということで、そのためには新しい価値を生み出すための創造力が必要になりますが、その点が欠けていました。

2.ビジョン(あるべき姿)が示されていない。

お客様を良くしたいというプラスの意見・提案がない・出ないという現状をどう認識するか。考えてみれば当然のことなのですが、どこを目指すのかがはっきりしていなければ、前向きな意見を出しようがないとも言えます。どこを目指すのかがはっきりしているからこそ、そこへ向けて「こんなことをやったらどうか」、「もっとこうしていきたい」という前向きな意見が出てくるのですが、どこを目指すのかが欠けていました。いわゆる執行中心の経営、なりゆきの経営になっていました。

この現状と我々の分析結果を社長へ報告し、そしてそこで社長にビジョンをつくることを提案しました。検討の末、ビジョンをつくり、示していくことを決断されました。

□ビジョンの検討

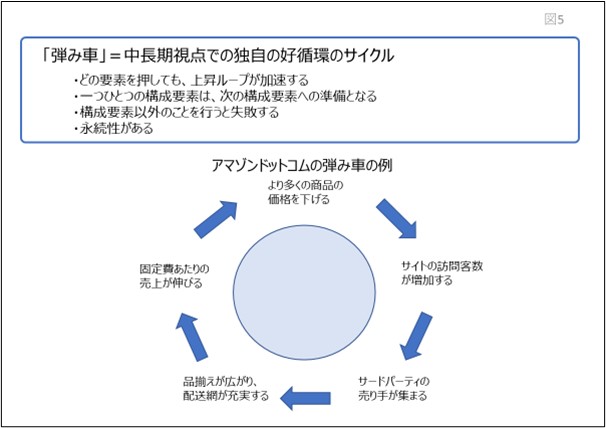

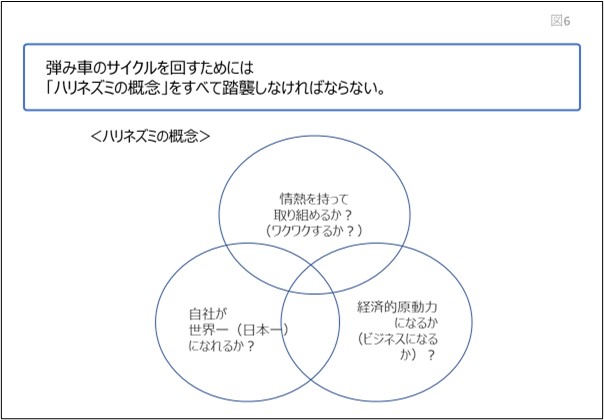

この会社のケースでは、書籍ビジョナリーカンパニーで紹介されている「弾み車」という手法を使い、ビジョンの検討を行っていきました(図5・6参照)。

社長・幹部と10年後を担う次世代リーダーをメンバーとして検討を進めました。まず行ったのが、既存事業の弾み車の検討です。既存事業の弾み車は、人口が増加すればするほど、その勢いを増すというモデルでしたが、逆に人口が減少に向かうと、弾み車の勢いが鈍くなっていくモデルになっていることがわかりました。そこで、この地域の人口の推移やそれに伴う需要量の変化などを試算したところ、10年先ではあまり変わらないのですが、20年先、30年先という単位でみると、大きく需要量が減っていくことが見えてきました。すぐにどうにかなるわけではありませんが、このままのなりゆきの経営で行くと、自社の存続が危ぶまれる状態になることが明白になったのです。

そこで、弾み車を回していくためには、新たな事業の柱を立てていくことが必要になり、その検討を進めました。どんな柱を立てるべきなのかについて、アイディアは出てくるものの、どのアイディアが良いものなのか、なかなか判断がつかないもやもやした状態が続きました。その状態を打開したのが「創業の背景」の話でした。

A社が創業したのは、戦後間もない頃。都市部は少しずつ発展を遂げていましたが、地方はまだ厳しい生活が続いていました。その中でA社の創業者は、この地方にも都市部のような豊かな生活を提供したい、そのためには現在A社が提供している商品やサービスが必要だと考え、事業を始めたということだったのです。

その話から「この街に住む人に豊かな生活をおくってもらいたい」という想いがA社の原点だということに気づきました。そしてその原点は、今も変わらないのではないかという話になったのです。そこで出てきたキーワードが『共存共栄』。この街が発展すれば、私たちの会社も発展する。この街に住み続けたい・住みたいという人が増えれば、A社も発展する。そこから「この街で住むことに価値を感じ、この街に住み続けたい・住みたいという人を増やす」というビジョンが見えてきました。そして、このビジョンがはっきりしたことで、プロジェクトメンバーの中に判断軸ができ、新たな事業の柱についての検討が進んだのでした。

□社員へのビジョンの共有

その後、全社員に対して、検討した弾み車で整理したビジョンを社長から発表。その後、社員の方々に対して、その話を聞いてどう感じたかということをヒアリングしたところ、もちろん不安の声もありましたが、「自分たちが今後、どのようなことに力を入れていけば良いかということがイメージしやすくなった」、「自社の強みを活かせば、もっとこんなこともできるのではないかということが考えやすくなった」といった以前にほぼなかったお客様や地域といった外部に向けた前向きな意見が出てきたことがとても印象的でした。

この事例を通して実感したことは、今までなかなか変わらなかった内部志向の考え方が、ビジョンを示すことによって変わる可能性を示したことでした。

まとめると、執行メインで進んでいくと・・・

・組織が硬直化していく傾向になる(仕事が作業に・内部志向化)。

・すぐにはつぶれることはないが10年後・20年後の存続が危うい状態に。

一方で経営の視点=中長期の視点に立ち、ビジョンをつくることで・・・

・経営の判断軸ができた(新たな事業の柱への道が見えてきた)。

・社員に判断軸ができた。

・内部志向から外部志向への転換点を手に入れた。

・社員の気持ちや意識が前向きに転換するきっかけになった。

というような変化を起こすことができたのです。

■ビジョンをつくることの最大の価値 ~志を拡げる~

ここまで「執行のまま進むことの危うさ」、「ビジョンをつくること・示すことの価値・重要性」についてお話をしてきましたが、後半は『ビジョンをつくることの最大の価値』についてお伝えしていきたいと思います。ズバリそれは『志が拡がる』ということです。

この点について、少しずつ紐解いていきたいと思います。まずキーワードを挙げると『中長期』という点です。現在、我々がビジョンをつくるサービスとして展開しているのが、経営計画書の作成支援です。小宮コンサルタンツが提供する経営計画の作成支援でこだわっているのが『10年というスパンで検討する』ことです。なぜ10年なのか?よくあるご意見が「変化の激しいこの世の中で、10年先なんてわからない、だから考えても意味がない」というものです。たしかに10年後どうなるかは誰にもわかりません。そこで、思い出して頂きたいのが小宮のあの言葉です。「散歩のついでに富士山に登った人はいない」。そう、決めるとなれる確率が上がるのです。逆を言うと、決めないとなれる確率はグッと下がってしまう。だから、先のことがわからなくても決めることが大事なのです。

ただ決めれば良いかというと、そうではない。ここで重要なのは、その決め方です。一般的に、経営計画をつくる際のスパンというのは3年。長くても5年というのが標準的であると思います。経営計画を作る中で、さきほどのA社のように「現事業だけでは難しい、新たな事業の柱をつくる必要がある」、もしくは「既存事業をもっと堀り下げないといけない」という場面に遭遇することが多々あります。しかし、この3年から5年の時間軸だと現事業の延長線上で考えてしまい、現実的になりすぎて成長への一手を描くことなかなか難しい。一方で、10年という時間軸は良い意味で「まだ時間がある」と感じられ、楽観的な観点で次の一手を考えることができます。発想が拡がりやすくなるのです。

我々はこの状態のことを「志が拡がる」と表現しています。先ほどのA社の場合、自社や自分のことしか考えられていなかった弾み車のプロジェクトメンバーが、ビジョンを検討する中で「地域を良くしていきたい」という想いに拡がっていきました。自社から地域、自社から業界というように自社の影響範囲を拡げて考えられるようになることを「志が拡がる」と言っており、これがビジョンづくりの最大の価値であると考えています。小宮も「良い欲を高める」という表現で皆さんにお話することがありますが、このことと同義です。自社が良い事業・良い商品・良いサービスを提供しているのであれば、このままでいいかと現状維持に留まるのではなく、さらに多くの人に提供して喜んでもらうことを目指すべきであるということを言っています。

しかし、この志を拡げることはとても難しく、簡単ではありません。会社がGoodな状態であればあるほど「こんなもので良いか」とその状態に留まってしまうものです。だからこそ、ビジョンづくりを「志を拡げるきっかけ」とするという考え方・判断はとても有効ではないかと考えています。

■志を拡げるとは? ~B社の事例~

ここで、この「志を拡げる」という点について、事例を通してお伝えできればと思います。この事例は、専門商社のB社が経営計画書をつくるというものなのですが、『経営計画書づくり=ビジョンづくり』と捉えて頂ければと思います。その中で、どのようなタイミングで、どのように志が拡がっていったのかに注目して頂ければと思います。

□先代が構築した強固なビジネスモデル

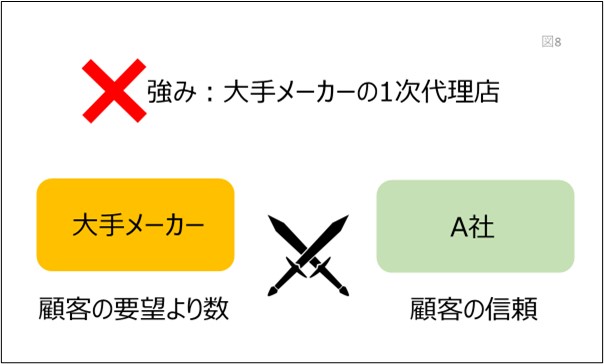

B社は、創業40年の専門商社です。中小企業でありながら、大手メーカーの一次代理店として、強固な顧客基盤をつくり、不景気にも動じない安定的な経営を行ってきました。ニッチな市場ではありますが、国内屈指の大手企業に入り込み、ほぼ独占的に市場を席巻してきました。これは先代の社長の戦略と実行力によって構築されたもので、その基盤をこれまで守り続けてきました。

□現状のままではジリ貧に

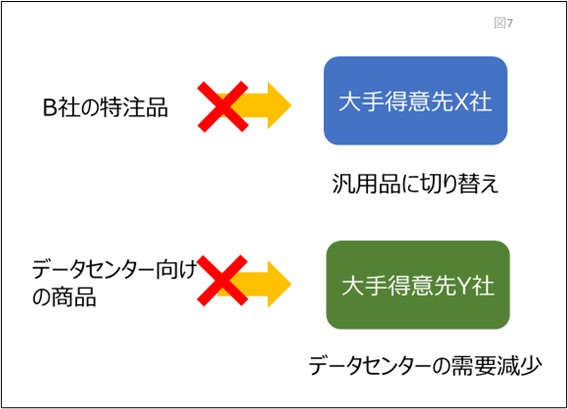

そうした中、近年B社の現社長は、以下のようなことから「すぐにということではないが、現状のままでは、いつかジリ貧になってしまう」という想いを持っていました。ひとつは、大手得意先企業X社が、これまでB社の扱う特注の商品を全面的に使用していたのですが、今後は汎用品をメインで使っていくという方針になったのです。また、もう1社の大手得意先企業Y社は、データセンターの構築の際にB社へ商品の発注を行っており、そのデータセンターの需要が現在は好調なのですが、5年後・10年後を見据えると、これまでのような需要が見込めない可能性があると感じていました(図7参照)。

B社は、特注品ではない一般的な商品も扱っているのですが、その市場は競合との価格競争が激しさを増している状況で、年々粗利率は減少傾向にありました。

□経営計画書をつくったほうがいいが・・・

そういった中で、社長の頭の中には、ぼんやりとした構想が浮かんでいたのですが、それがなかなか形にできないという状態が続いていました。先輩経営者の方から「経営計画書をつくると良い」というアドバイスを受け、経営計画書をつくることが自分の考えている課題を解決するものになるということを頭では理解している状態でしたが、なかなかその決断ができない。

その理由は「経営計画書をつくるとなると膨大な時間を要することになる。果たしてその時間を確保できるのだろうか。幹部を巻き込んでできるだろうか。自分たちだけで計画をまとめるあげることができるのだろうか。方針発表会をうまく開くことはできるのだろうか。」という不安から一歩が踏み出せずにいました。

そんな不安の中にあったのですが、小宮コンサルタンツが主催する経営者合宿において他の経営者の話から前向きな刺激を受けたことで「今やるしかない」と覚悟を決めるとともに「はじめから精緻なものをつくる必要はない、徐々に良いものにしていけばいい」という気持ちを持て、経営計画書をつくることを決められました。

□経営計画書を通して実現したいこと

決断してからはさすが行動が早い。すぐに小宮コンサルタンツに協力をしてもらいたいというお声がけを頂き、後日、お話を聞きに行きました。そこでB社の社長は、経営計画書をつくるにあたって「①幹部を巻き込むこと」、「②経営方針発表会を開くこと」、「③経営計画書を社員に配布すること」を実現したいと考えていました。その意図は、自分が考えているだけでは、経営計画は進められない。会社一丸となって進めていかなければ実現することはできない。だから、幹部を巻き込み、社員にも理解してもらうことが必要で、そのためにもこの3つのことを実現したいと考えていました。

そこで、KCの経営計画書支援は「良い会社を目指すため」、「経営幹部の育成のため」、「社員への浸透を図るため」ということが目的であることを伝え、意向が合致し、スタートを切る事になりました。

□大枠での流れ(進め方)

経営計画をつくり、経営計画書へ落し込み、経営方針発表会の開催まで、B社と取り組んだことは、大枠で以下の流れで進めていきました。期間としては約半年間。月に1回~2回のペースでミーティングの機会を持ち、進めて行きました。

1.ミッション・ウェイのヒアリング・ディスカッション

2.ビジョンのヒアリング・ディスカッション

3.外部環境・内部環境の分析・ディスカッション・アクションの検討

4.現状のQPSと10年後のQPS分析

5.顧客別・商材・サービス別の1年後・5年後・10年後のアクションの整理

6.数値計画の検討

7.ビジョンマトリクスによる1年後・5年後・10年後のアクションの整理

8.ウェイのヒアリング・ディスカッション

9.実行計画の検討・整理

10.経営計画書への落とし込み

11.経営方針発表会の開催

□外部環境分析から見えてきたこと

B社のミッションやビジョンについてヒアリングと意見交換を行った上で、長期事業構想を検討していきました。長期事業構想の検討で、まず行ったのが、外部環境の分析でした。そこから見えてきたことがありました。これまで、大手メーカーの1次代理店という点を最大の強みとして考えていましたが、今後はそれが大きな弱みになる可能性があることがわかってきたのです。それはどういうことかというと、大手メーカーの営業方針は、顧客の要望よりも商品の数が多く売れることを優先する考えで、B社と真逆の方針だったのです。B社は、商社でありながら、商品の設置や修理・メンテナンスにも対応しており、何かあった時に頼りになる存在として顧客との信頼をつくるということを大切にしています。そしてその信頼関係が、次の仕事につながっていくという考えがあり、自分たちの都合で販売することを悪と考える方針を持っていました。近年、大手メーカーとの方針の違いを特に強く感じるようになっていました。また、大手メーカーは、数がさばけなければ、不採算商品とみなし、製造を終了させることも考えられ、大手メーカーからの仕入一本では、今後大きなリスクになることが見えてきました(図8参照)。

大手得意先企業の方針転換や、需要の今後の縮小が見えている状況で、すぐすぐには大きな影響はないのですが、長期的には今のビジネスモデルを変えていかなければならないという社長の不安が、外部環境の分析を行うことでより明確になったのです。

□社長が出した方向性

外部環境から出た課題をベースに社長・幹部・小宮コンサルタンツで議論をしていく中で、ひとつの案が出てきました。それは、直近1年間、取り組んでいた「設置施行・修理・メンテナンス」の内製化について強化をしていこうということでした。これまでこの部分は、外部の協力会社に依頼して、対応をしていましたが、まずはこれを内製化していくことで、粗利の改善を行い、利益率を上げていくことで収益性の改善を図ることを考えました。そして、この部隊を増員・強化して、ゆくゆくは外販していける体制をつくり、新たな柱として成長させるという方向性が見えてきました。

さらに、今後の方向性の検討をしている中で社長が次のような話をしました。「東京エレクトロンの元社長の東哲郎さんが日経の「私の履歴書」に出ていて、そこから思ったのは、東京エレクトロンはもともと商社だったのだが、それがメーカーにチャレンジして成功した。顧客の要望に応えようと真剣に考えると、やっぱりそういう道になるんだよなって思ったんだよね」と。社長が話しながらピンときたという表情で「うちもメーカーを目指そう」と言ったのです。顧客の要望に合わせて、例えばメイン商品と周辺商品をセットにしてコーディネートすることでパッケージ商品として企画し、それをファブレスで製造していく。実際に過去に社内でそうした事例が少ないながらもあり、その方向性の可能性があることが見えてきました。

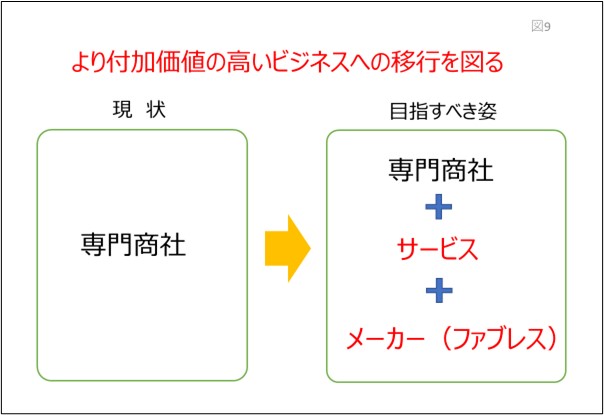

まとめると、『商社⇒+サービス+メーカー』へビジネスモデルを変えていくことであり、それにより『より付加価値の高いビジネスへの移行を図る』という方向性を描いたのです(図9参照)。

□方向性を実現する上での課題

一方で、社内に目を向けると、この方向性の実現は、容易な状況ではありませんでした。

まず、施行・修理・メンテナンスのサービス強化(内製化)について、この1年で数名を採用し、チームをつくってはいるものの、技術力や対応範囲が充分なレベルになく、目指している方向性を実現するためには、現在のこのチームのレベルを上げるだけではなく、人数規模も拡大する必要がありました。

自社メーカー化の強化に向けては次のような課題がありました。自社メーカーとしての商材づくりの起点は、顧客の悩みや要望にあります。こちらからプロダクトアウトでつくっていくわけではありません。これまでの営業活動は、顧客の「これが欲しい」に対応していたため、顧客の潜在的なニーズや雑談の中でポロっと出た商品化のヒントになる話を発掘してくるといったことはほとんど行ってきていませんでした。自社メーカー化を強化していくためには、この点から教育をしていく必要がある状態でした。

□うちがやらなければだれがやる

そうした現状もあり、この方向性を実現していくことは簡単なものではないということを社長・幹部は改めて実感していました。

一方で業界の現状に目を向けると、設置施行や修理・メンテナンスを行う業者の技術力が年々下がってきており、難易度の高い案件を行える業者が少なくなってきている傾向にありました。そうなるとトラブルなどで顧客が、対応に苦慮する場面が増えることが想定されます。

社長や幹部としては、今後そういった状況が放置されてしまうことに強い憤りを感じていました。そして、自分たちであれば、自分たちの強みを活かせば、その状況を好転させていくことができるという強い想いも同時に持っていました。「サービスの強化や自社メーカー化の強化という方向性の実現は難しいことだとわかってはいるが、顧客のためにもそこへチャレンジをしていかなければならない」、「うちがやらなければ誰がやるんだ」ということ熱い想いで、その方向に舵を切ることを決めたのでした。

その後、その方向性を実現するためのアクションや実行体制を検討し、経営計画書に落とし込みました。

□経営方針発表会

そして、経営方針発表会当日、我々も同席させて頂きました。全社員をホールに集め、休憩を挟み約2時間、社長・幹部・小宮コンサルタンツで、これまで半年かけて検討してきた経営計画を社長自身の言葉で熱く語りました。経営理念、長期の事業構想、数値計画、実行体制と話をしました。後日、社員の方々に話を聞く機会があり、どこまで伝わっているのか、理解をしてもらっているのかという不安もあったのですが、「社長の熱い想いを感じた」、「このままではいけないということとそのために何を行っていかなければいけないかが明確になった」という言葉を聞くことができました。そこには、社長の言葉をしっかりと受け止めて、前向きに捉える社員が多くいました。

経営計画というビジョンづくりを通して、B社の志が拡がっていく様子を感じて頂くことはできましたでしょうか?

■まとめ

最後に全体をまとめさせて頂くと・・・

「なりゆきの経営=執行メイン」で進んでいくと・・・

・組織が硬直化していく傾向がある(仕事が作業になり、内部志向化が進む)。

・すぐにどうなるということはないが、10年後・20年後の存続が危うい状態になる可能性が高まる。

「経営の視点=中長期の視点」に立ち、ビジョンをつくることで・・・

・経営の判断軸ができる(新たな事業の柱への道が見えてくる)

・社員に判断軸ができる

・外部思考への転換点を手に入る

・社員の気持ちや意識が前向きに転換するきっかけになる

・志を拡げることができる

という変化を起こすことができます。

文中にも紹介させて頂きましたが、このビジョンの効能を得る手段としてお勧めは、経営計画書をつくることです。ぜひご検討頂き、小宮の定義する「良い会社」となるきっかけを掴んで頂きたいと強く思っています。

金入 常郎