(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2024」掲載記事)

私がコンサルティングの現場で、お客さまに対して、判断や行動が自社の経営理念に沿っていないことを指摘すると「そうだった、見失っていた」という反応になることが多いです。そこで思うのは、経営理念があるというだけでは「お飾り」になるということです。経営理念は、経営者を含めた組織成員が、行動のよりどころとして、日々を振返りながら意味づけを深めていくものです。特に経営者は、経営の実践を振り返り、「確かにこの考え方が大事だ」と思いを深めていくことで企業を方向づけていきます。そして、計画したことの実行と振り返りを繰り返すことで、内省的な対話が促進され、社員に理念が浸透していきます。そのような自問自答の習慣がある企業や経営者には、結果もついてくるというのが実務での実感です。

経営理念はその会社の存在意義です。理念について考える時に、私が時々投げかける問いは「何によって憶えられたいか」というものです。この問いは、ドラッカーが13歳の時に宗教の先生に問われたものです。

今日でも私は、この問い、何によって憶えられたいかを自らに問いかけている。これは、自己刷新を促す問いである。自分自身を若干違う人間として、しかしなりうる人間として見るよう、仕向けてくれる問いである(「非営利組織の経営」P.F.ドラッカー)

この問いには、視点が2つあります。一つは自分の視点です。「自分がどうありたいか」という視点。もう一つは、他者からの視点です。「(だれかに)そのような自分として憶えられたい」という視点です。

恐らく「他者からの視点」は忘れられがちです。また「他者」を「お客さま」に置き換えて捉えることができていないケースも多いです。意識されがちな他者は、「競合」です。しかし、競合と比べた差異性を追いかけていても表層的な施策で終わってしまいます。大切なのは、お客さまから学び、自らのあり方を更新していくことです。

また、経営者が社員に問うときに大切なのは主語です。すなわち「“私たち”は何によって覚えられたいか」と問うことができるかどうかです。「私は」という問いを発していたのでは、衆知を集めることができません。「私たちは」と問うことで、組織成員のそれぞれが、少しずつ違った視点で自分の考えを語ることができます。

このとき、組織にも自分にも葛藤が生じます。仲間と考え方が違うことで生じる葛藤や今まで当たり前だったことを変えることの葛藤です。私が、コンサルタントとして意識しているのは、この葛藤に向きあうことです。私たちは、葛藤に向きあうことを避けがちです。なぜなら、今まで通りやることが一番楽だからです。そこで楽をせずに、葛藤に向きあうからこそ、他の会社がやらない独自性を見出すことができます。

■しなやかに学習する組織

理想にしているのは、変化にしなやかに対応して進化していく組織です。変化に対応できない組織は衰退してしまいます。ここでポイントになるのは「しなやか」ということです。ひとつの答えにこだわりません。チームメンバーの多様性や強みを活かして、互いに学び合い、変わっていくことを大切にします。

仕事だけでなく日常生活全般を振返ってみると、必ず何かの変化があるはずです。髪型を変えたり、部屋の模様替えをしたり、家族が増えたり、新しい趣味が加わったり…。いつもと同じにはならないし、気がつけば変わっています。また、誰一人として同じ人はいません。一人ひとりの顔が違うように、一人ひとりの考え方は異なります。それを個性と呼んでいます。

ところが、組織においては、しなやかさが発揮されないことがあります。昨日やっていたことと同じようにできることが求められます。固定的です。再現性や標準化という言葉が重視され、現状を維持するために、何の個性もない機械であることが求められる側面があります。もちろん、機械であることを望んでいる人はいないでしょう。にもかかわらず、本来の「しなやかさ」や「多様性」が発揮されないことがあります。

■どの様な人間観に立っているか

個性や社員それぞれの強みを活かすことは、ながく課題として語られています。また、最近では「人的資本経営」という言葉が使われます。働く人々を人材(人的資源)と捉えるのか、人財(人的資本)と捉えるのかという議論です。

「資源」は、使うと目減りするものです。一方、「資本」は、活用次第で増減するものです。

近視眼的な経営者は、目標達成のための手段として人という資源を消費します。当然ながら、それではうまくいきません。目の前の目標に追われ、社会やお客さまの役に立つという企業の目的を忘れてしまっています。

社員は、社会からお預かりした大切な資本です。誰かの役に立つという大きな目的のもと、創意工夫や努力を重ねる機会と向き合うことで、前向きな変化が生まれます。そのことによって社員は働きがいを得ることができます。

人はみな、お金のためだけに働くのではなく、誰かの役に立ちたいという欲求を持っています。経営者に問われるのは、そうした人間観に立てているかどうかです。

■「権威」対「責任」

ドラッカーがこんな言葉を遺しています。

If the organization is information-based, diversification in which financial control is the only language is bound to collapse into the confusion of the Tower of Babel.

(The Daily Drucker. June 6.)

「価値観が多様化する中、経済的なメリットだけでは、組織は崩れてしまう」のように解釈しました。また、以下のようにも言っています。

Traditional organizations rest on command authority. Information-based organizations rest on responsibility.

「伝統的な組織は権威で成りたつが、情報社会においては、組織成員の責任が求められる」といったところでしょうか。

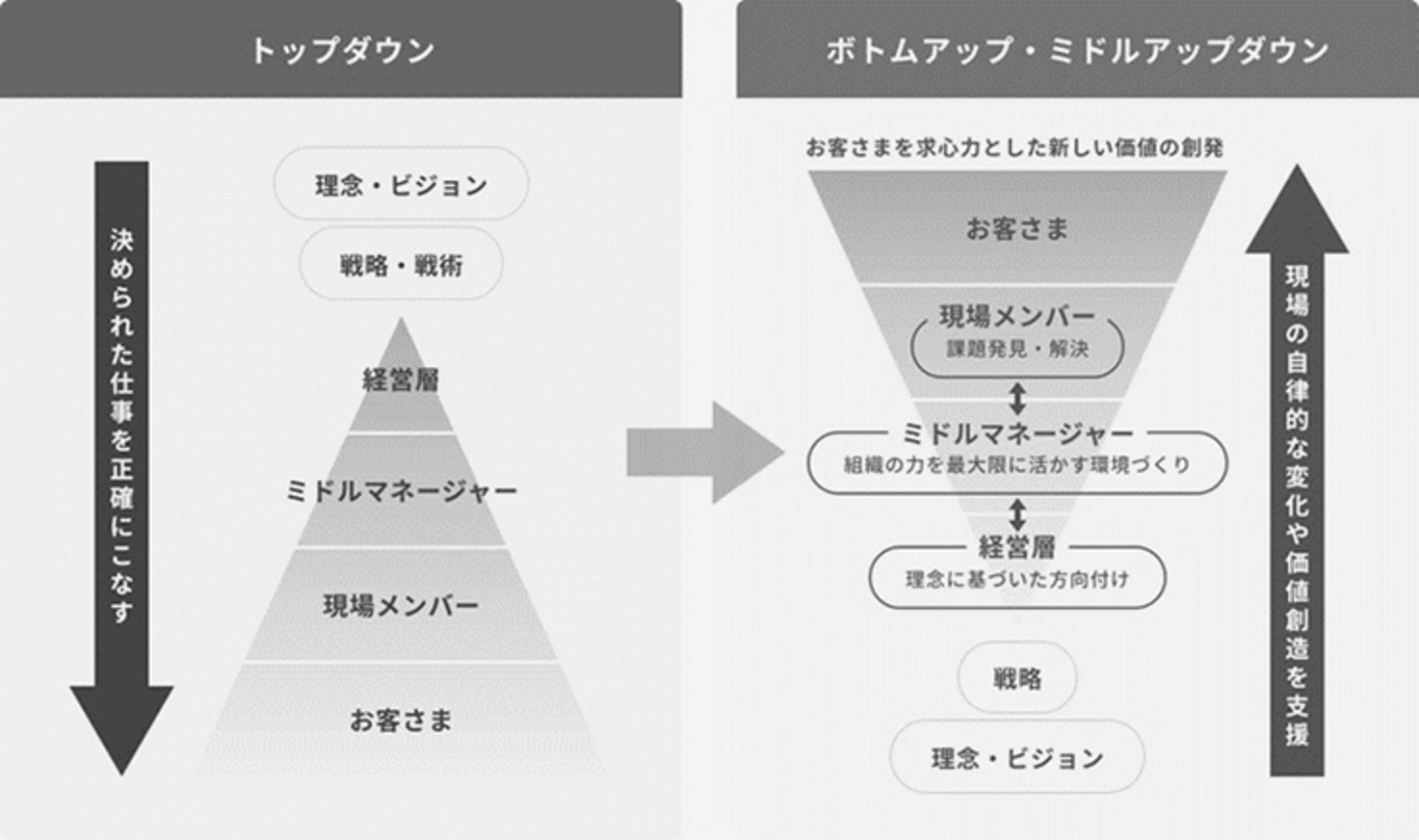

図にすると、こんな感じです。これは当社のホームページにも掲載しています。

図 1「権威」対「責任」の組織観

左側が伝統的な組織観で、右側が今後求められる組織観です。

今後、求められるのは、ドラッカーがいうように「Hierarchy(権威)」ではなく「Responsibility(責任)」です。あえて Responsibility と英語にしているのは、そのニュアンスが大切だからです。

Responsibilityは、レスポンス(応答)のアビリティー(能力)です。自ら自律的に答えたい、変わりたい、できるようにしたい、そんな前向きなニュアンスです。

図1のどちらにも「理念・ビジョン」「戦略」とあるのが分かるでしょうか。組織には、方向づけが必要です。これは、どちらの場合でもトップから与えられています。つまり経営者の考えは、社員側からすれば受け取るものになります。誤解を恐れずにいえば、その内容がなんであれ、構造的に受け身になります。本質的に「やらされ」なのだという理解が必要なわけです。

その前提に立ちつつも、理念や戦略を語ることで、「やりたい」「できる」と思ってもらうようにすることが経営者の腕の見せ所です。ワクワクしながら、できる方法を一緒に考える仲間がいて、ときに「権威」あるリーダーから、サポートがあることが大切です。

しかし…

「いつも大いに方向づけを語っている」

「だけど、社員はその気にならない」

そんな思いを持つ経営者も多いです。

■志を共に育てる

やらされ仕事は、つまらないです。みなさんは、自らの意思で、誰かの役に立っている実感があるでしょうか。経営者がやらされでは、困ってしまいますが、社員のみなさんはどうでしょうか。みんなが「働きがい」を得られる会社になっているでしょうか。

「働きがい」について考えるとき、いつもこの3人のレンガ職人の話を思い出します。

旅人が、ある町外れを歩いていると、一人の男が難しい顔をしてレンガを積んでいた。

旅人はその男のそばに立ち止まって尋ねた。

「ここでいったい何をしているのですか?」

「何って、レンガ積みに決まっているだろ。」

男は自らのひび割れた汚れた両手を差し出して見せた。

もう少し歩くと、一生懸命レンガを積んでいる別の男に出会った。

さきほどの男のようにつらそうには見えなかった。

「ここでいったい何をしているのですか?」

「俺はね、ここで大きな壁を作っているんだよ。」

「大変ですね」

「なんてことはないよ。この仕事のおかげで俺は家族を養っていけるんだ。」

また、もう少し歩くと、別の男が活き活きと楽しそうにレンガを積んでいた。

「ここでいったい何をしているのですか?」

「俺たちは、歴史に残る偉大な大聖堂を造っているんだ!」

「大変ですね」

「とんでもない。ここで多くの人が祝福を受け、悲しみをはらうんだぜ!」

旅人は、その男にお礼の言葉を残して、また元気いっぱいに歩き続けた。

やはり、志を高く持って仕事に打ち込むと自分も周囲も活き活きとします。

この話の捉え方は、人によってさまざまです。ただ多くの場合、世の中には3種類の人間がいる、という捉え方だと思います。「やっぱり、2・6・2だよね」と分かったようなことを言ったりします。私は、すこし違う捉え方をしています。この話は、志が育っていくプロセスを表しているのだと思うのです。つまり、3人目の男になるためのヒントが隠されています。

私たちは、最初から3人目の男のようにはなれません。最初は目の前の作業をやるだけです。そして、できることが増え、誰かの役に立てるようになります。そこで、少しステージが上がるのです。仕事の持つ意味が変わってきます。自分だけではなく、誰かのための仕事に変わっていくのです。

そして、仕事以外のライフイベントも起こります。例えば、家族ができます。すると、2人目の男のように、「家族を養うため」という目的が見出されます。だからますます頑張ります。

きっと、ある時子供に聞かれます。「お父さんは何のために仕事をしているの?」…と。でも「お前たちを養うためだよ」だと、ちょっとカッコつかない。そこで考えるわけです。一体、俺は何のために働いているんだろう、と。そんな中、仕事を通じて多くの人からねぎらいや感謝の言葉をかけられます。それに応えるように仕事をすることで「そうだ、俺はみんなが喜ぶ大聖堂を作っているんだ」と思い至るのではないかと思います。

経営者は、3人目の男のような使命感が必要です。そして、それを社員に示さなくてはなりません。この時「示しているのに社員が分かってくれない」と嘆いてもはじまりません。繰り返し語るしかないのです。また、社員の能力を高めるサポートも必要です。仕事ができないうちは、仕事の喜びは得られません。その状況で、目的を語っても響かないのです。

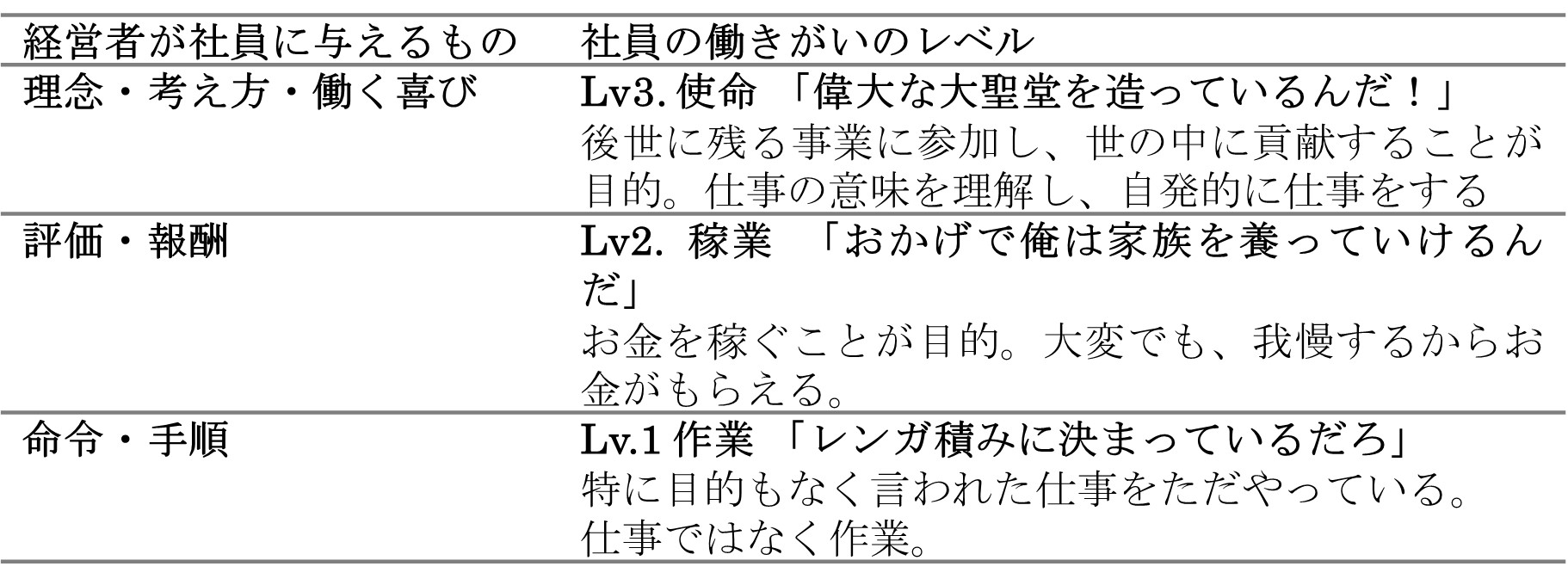

何よりも、経営者自らが志を高く持ち、世の役に立とうと努力し続け、お客様が喜ぶことを徹底して行う姿を示していくことが大切です。経営者・リーダーが何を社員に与えようとするかによって、社員の働きがいのレベルが変わってきます。

表 1 経営者が社員に与えるものと働きがいのレベルの関係

■変わりたいのに変われない私たち

このレンガ職人の寓話を聞いて、3種類の人間の話ではなく、3段階の学習レベルの話と捉えられる人は多くないように思います。人を資源と捉えていて、活かされ方によって変わることのできる資本とは捉えていないためです。

とはいうものの、人が変わるのは簡単ではありません。

学習は、英語でLearnとなりますが、語源をたどると「轍(わだち)」です。

轍があるとそれに沿って進むことができます。いったん、学べば半自動的に行動できるようになるというわけです。人は習慣の生き物だと言われる由縁です。

しかし一方で、習慣は変えるのが難しい。深い轍にはまっていると、方向を変えるのが容易ではありません。これは知らず知らずにはまっているから厄介です。例えば、プレーヤーとしての行動が抜けきらない管理職がいます。自分がやった方が早いので、部下に任せられず、結果として人が育たないという悪循環を引き起こしてしまいます。

また、組織には規範や社風もあります。これは、集団で持っている習慣のようなものです。これに沿って行動するとうまく行くという(暗黙の)了解があります。それによって、意見の衝突が少なく、物事がスムーズに進みます。ゆえに、一見すると大変効率的です。ただ、世の中は絶えず変化します。お客さまの求めるものも変わってゆきます。会社の中が平穏でも、お客さまの役に立っていなければ何の意味もありません。

多くの会社を見ていて思うのは、お客さまから学んだことを互いに振返り、学び合う対話の場が少ないということです。例えば、会議は、事実の共有と進捗確認をする場にとどまります。いつもの当たり前に沿って結論らしきものが導かれて、終わります。結局、何も変わっていないのです。

■お客さまから学び変わるためのメカニズム

では、どのようにすればお客さまから学び、変わることができるのでしょうか。ここで、変わるためのメカニズムを見ておきましょう。

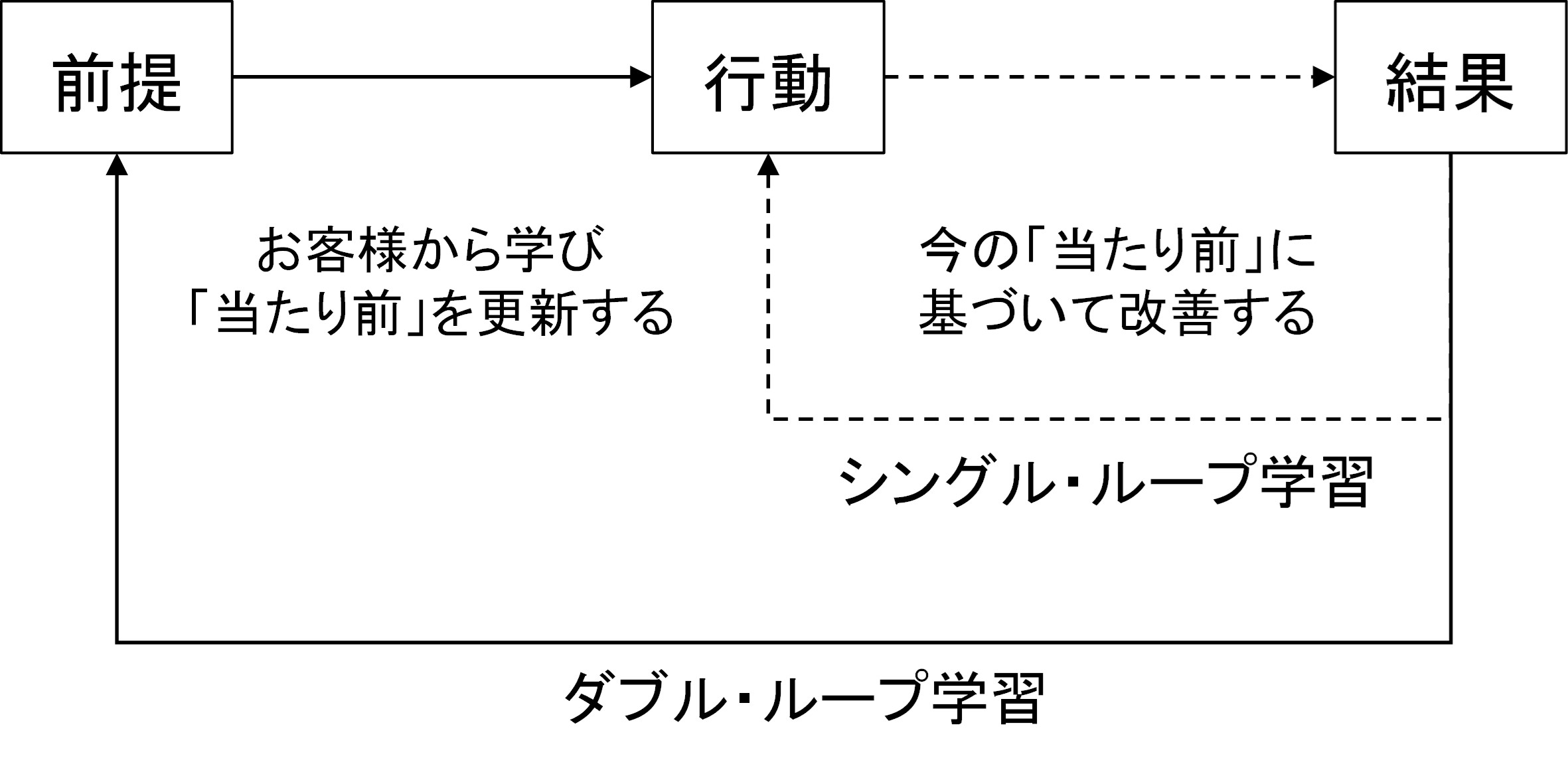

図 2 お客さまから学び、変わるプロセス

私たちは、当たり前、つまり「前提」に基づいて「行動」します。そして、その「結果」を見て行動を変えます。行動は改善されていくのですが、いつしかマンネリに陥ります。

例えば、日々、お客さまを喜ばせようと品質を高める努力をしているとしましょう。ここまでは良いのです。ところが、いつしか売上が上がらない、お客さまが離れていくということが起こります。それは、お客さまから学ぶことを怠り、独りよがりになるからです。このよう場合、「シングル・ループ学習」にとどまっていると言います。

そこで、良い意味で「前提」を疑います。お客さまのニーズを捉えなおし、「前提」そのものを再構築して、「行動」に移すのです。このような学習を「ダブル・ループ学習」といいます。このメカニズムを意識して会社の中を見てみてください。「お客さまのために」と言いながら、気がつけば、「今まで通りやればよい」「その方が効率的だ」と自分たちの都合だけで業務を行っている様々な場面が見つかると思います。

怖いのは、そうとは知らずに独りよがりになっていることです。

そうならないためにはどうしたら良いでしょうか。

■お客さまから学ぶ行動を促す対話の場づくり

私たちは、意識・無意識を問わず誰かと話すことで体験を振返り、教訓を見出しています。誰かと話すには、考えをまとめる必要があります。さらには、話してみたら、自分でも気づいていなかったことが見つかるということが起こります。つまり、対話を通じて、シングル・ループから抜け出す視点を得られるのです。

さらに重要なのは、話しあう内容です。一つの基準になるのは、お客さまのクレームが議題にあがっているかどうかです。私のお客さまで、ある業界のトップシェアをとっている会社があります。この会社では「お断り率」をKPIにしています。

急ぎの依頼を受けたときに「人がいないので」とか「材料がないので」とか、そういった理由で断らざるを得ないことがあります。本当に物理的に無理ということもあるでしょう。ただ「肝心な時に無理を聞いてもらえない」というお客さまの声もあります。この声は隠れた声もあります。よくよく調べたら、ライバルのところへ注文が流れてしまっていたのです。そうしたお客さまの声に耳を澄まし、「どうやったらお断り率を減らすことができるか」という話し合いが常に行われています。

このような営みは、会社の外からは見えにくいものです。簡単に他社が真似できるものではありません。つまり、この会社が持つ技術以上に大切な強みの源泉です。

■お客さまから学ぶ組織で働く喜び

どの会社も、商品・サービスを生み出しているわけですが、お客さまにその良さを見出していただかないと儲かりません。どんなに優れた技術があっても、それだけでは、お客さまの役に立たないからです。お客さまが何を求めているのか、素直に学び、商品・サービスとして提供しなければなりません。そして、何より重要なことは、提供する立場の自分たちでは持ちえない視点をお客さまは持っているということです。その視点を取り入れることで、自分たちの「当たり前」を変えていくことが可能となります。

そうやって、お客さまから学び、自分たちが変わってゆける実感が、働く喜びをもたらします。一方で、多様な価値観による混乱を恐れ、トップダウンの誘惑を手放せない経営者に限って「うちの社員は主体性がない」と言います。自らのマネジメントが、多様な主体性を阻害してしまっていることに気づいていないのです。

お客さまを求心力にして、チーム一丸となり、それぞれの多様な強みを活かすことに集中すれば、成果も得られ、メンバーは主体性を発揮し、働く喜びを得ることができます。

私たちは、決して変わるのが嫌なのではありません。「変えられる」のが嫌なのです。

■目標×関係性で成長する強い組織を目指す

多様性を阻害せずに、建設的な対話によって切磋琢磨する、そんな学習する組織になるためには、目標と関係性という2軸からマネジメントを見直すことが有効です。

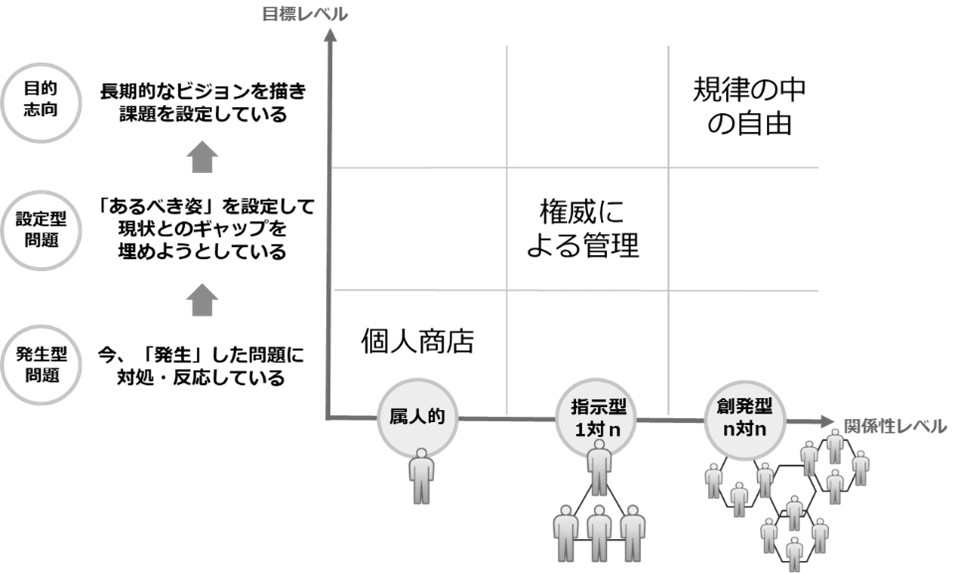

図 3 目標×関係性のマトリクス

対話を深めるなら、どのような目標を設定して対話をするかで深さが変わります。図3の縦軸の「目標レベル」は、そのことを表しています。

自社の会議を思い出してください。どのような議論がなされているでしょうか。

・〔発生型問題〕目の前に「発生」した問題の対処に追われていませんか?

・〔設定型問題〕そもそもの「あるべき姿」を軸として問題を捉えていますか?

・〔目的志向型〕自分たちが憶えられたい姿である長期的なビジョンに立ち返ることを忘れていませんか?

また、解決に向けて、誰がリーダーシップを発揮しているでしょうか。横軸の「関係性」はそのレベルを表しています。

・〔属人的〕特定の人だけが一人でやっている

・〔1対n〕一人の権威的リーダーの指示のもと動いている

・〔n 対n〕一人ひとりが自らの責任のもとリーダーシップを発揮している

時々、研修やセミナーなどで、図3を示して、「御社はどこにあたりますか」とお聞きすることがあります。多くは「いやあ、個人商店ですね」ということが多いです。「権威による管理」をして秩序を持ってやっていくことが課題になりがちです。

ただ、そこで終わってしまっているようにも思います。なぜなら「すべての組織が右上を目指すものでしょうか」という質問も受けるからです。「うちのような仕事の場合、何も考えずに作業をすることも必要だ」と決めつけているように感じます。

私は、最終的には右上の「規律の中の自由」をすべての組織が目指すべきだと思います。

属人的に目の前の問題に対処していたのでは大きな成果は得られません。だから、組織的に取り組むわけですが、人はそれぞれ違う個性を持っています。その個性を集約したくなり「権威による管理」を選ぶことがあります。ただ、それではどこかで限界を迎えます。

一人ひとりが自由に個性を発揮しつつも一体感がある。また、互いが良い刺激を与えあって変化を受け入れている。そうした活き活きとした組織で働きたいし、その状況をつくることをリーダーの喜びとしたいのです。

■スイミーの物語から得られるリーダーシップのあり方

図 4 「スイミー」のラストシーン

図4は、絵本「スイミー」のラストシーンです。ときどきこの場面が好きだとか、組織の理想のあり方だ、と書いたり話したりしています。きっかけは思い出せないのですが、ある日、スイミーのことを思い出したのです。あれこれ組織の課題を解決しようと考える中で、記憶と結びついたのでしょう。

どんな話だったかさらに思い出そうとして検索すると、スイミーの読み聞かせ動画が出てきました。

見てみると、思わぬ発見がありました。記憶していた物語と違っていたのです。

■本当のスイミーの物語は?

スイミーは、黒い魚です。そのことを活かして、自分が目の役をすることを申し出て、みんなと大きな魚の姿を作ったのだと思っていました。

ところが、そうではありませんでした。

スイミーは「泳ぎが得意な魚」です。スイミーは、他のみんなが大きなマグロに食べられないように、泳ぎ方を教えて、大きな魚に見えるような群れを形成できるようにしたのです。そうすれば、みんなも岩の影から出て、海の素晴らしさを楽しめるだろうと考えました。

スイミーが目になるのは、最後の最後です。みんなが、大きな魚のふりをして泳げるようになったのを見てはじめて「ぼくが めに なろう」といって、目の位置に収まっていきます。泳ぎが得意だという強みをみんなのために活かして、その結果として、自分の新たな居場所を見出したのです。

■リーダーが陥りがちなエラーとすれ違い

もし、最初から「ぼくが めに なろう」といって、みんなを指導していたらどうでしょうか?

きっと、うまくいかないですね。「スイミーが黒いからといって、なぜ、それに自分が合わせないとならないのか」と反発する魚がいるからです。

その反発はごく自然なことだと思います。でも、私たちは自分を中心に考えてしまいます。相手の立場に立つというのは、言葉でいうほど簡単ではありません。経営者の多くが、時にこのエラーを犯します。無意識に「自分が社長だから」周囲がそれに従うものと思ってしまいます。それは、責任感の表れでもあるのですが、一歩間違えると、独りよがりです。ところが、普段は表面化しません。なぜなら周囲が忖度するからです。

一方、忖度するのは、さまざまな課題に対する意思決定を社員も委ねてしまうからです。その方が楽です。ただ、それでいながら、時に社員からの反発があり、独りよがりが表面化します。そして、それを今度は、社員が勝手なことを言っていると経営者が思ってしまう…。

不幸なすれ違いです。

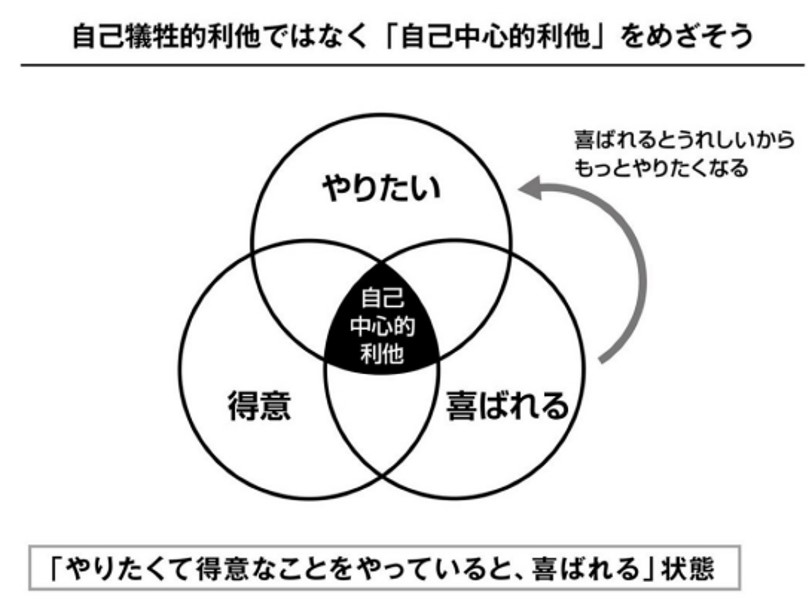

■スイミーが実践した「自己中心的利他」

スイミーがみんなに泳ぎを教えようと思ったのは、みんなに岩陰から出てきて、海の素晴らしさを楽しんでほしいからでした。かつて自分がマグロに襲われて、仲間と離れ離れになり、それでも、一人で旅をする中で、海の美しさを再発見したからです。

みんなにも、海の素晴らしさや勇気をもって外に出ることの大切さを分かってもらいたい。その気持ちからの行動です。みんなのための行動ですが、それ自体がスイミーにとっての喜びでもあるわけです。このような行動を「自己中心的利他」といいます。誰かのために役に立つことが、自分の喜びになっている状態です。

図 5 「自己中心的利他」(『アオアシに学ぶ「考える葦」の育ち方』仲山進也 著)

喜ばれることをやっているだけだと「自己犠牲」。やりたいことだけだと「自己満足」。やりたくて得意なことをやっていると、喜ばれるのが「自己中心的利他」です。

さらに願わくは、個人個人の仕事の目的が、組織の目的とつながっていることが理想です。

一人ひとり、考えていることは違うけど、どこかで目的がつながっていて、働きがいを感じている状態です。この状態になることは、簡単ではないでしょう。仮にできたとしても、継続することもまた難しい。状況は常に変わっていくからです。そこには、矛盾や葛藤、混乱があるでしょう。

■変化と葛藤から学ぶ組織の進化

そうした葛藤を糧にできるかどうかが、学習して進化し続ける組織になれるかどうかの分かれ道だと思います。

コンサルタントとして、私が何をしているかといえば「変わること」のご支援です。私の場合、「技術的に何かができるようになる」ことは他の方にお任せして、「自分自身と向き合って、自分のあり方、価値観に前向きな変化を起こす」ことを自分の果たすべき使命だと考えています。

大げさに聞こえますが、扱っているのは、アイデンティティです。

結局のところ、戦略があっても実行しなければ結果は出ません。実行に必要な原動力はどこにあるのでしょうか。原動力は、やはり「何のため、誰のため」という使命感であり、自分がその存在であると感じるアイデンティティだと思います。

つまり「何によって憶えられたいか」ということです。ますます、これからの時代に必要な問いです。戦略はきっとAIがはじき出す。でも、何を選択するかの判断基準は私たちの価値観によるものです。そして、前に進むための原動力は、私たちの中にあります。

■人は潜在的に互いを賢くしあう能力を持っている

コンサルタントになったきっかけは、大学院で認知科学を学び、そこで恩師の三宅なほみ先生から「人は潜在的に互いを賢くしあう能力を持っている」ということを教えてもらったことです。そのような学習する組織を探求していきたいという思いがずっと根底にあってこの仕事を続けています。

その言葉に時に立ち返りながら今年度も歩んできました。

「互いに賢くしあう」というと「支えあう」のように捉える方もいると思います。ただ、それだと「自己犠牲」のニュアンスも漂います。それでは、つづきません。一方「自己満足」でも良くない。理想は、「自分がやりたくて、得意なことで、誰かの役に立っている」状態です。それが、「自己中心的利他」です。

この3つからなるサイクルは、原動力になります。気持ちが充実するし、生きていること、活かされていることを感じることができます。

時に「自己中心的」だから、混乱や葛藤もあるでしょう。とはいえ、「みんな違う」という前提に立てば、それはあたり前のことです。だからそこに対話が生まれる。そして、その対話から私たちは学ぶ。ここでいう学びは相手からインプットを受けるということではありません。対話によって、弁証法的に新しい何かを生みだし、同時に自分自身の変容を感じることです。それを成長と呼ぶのだと思います。

そうした互いのアイデンティティが変容するような学習の機会を生む場として、会社を捉えていきたい。私は、お客さまからそれを学び続けています。そのような存在として憶えられたいです。

馬場 秀樹