(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2024」掲載記事)

皆さま日々経営の実践に取り組まれていることと思います。

今回は、「経営に必要な4つの視点」ということで、皆さまが経営に取り組まれるにあたっての視点のバランスをとる参考にしていただければと思います。

■経営に必要な4つの視点

さっそく、私が考える経営に必要な4つの視点についてお伝えしたいと思います。

①経営者の軸 の視点

②会社の方向付け の視点

③人材育成と採用 の視点

④組織連動と仕組み の視点

です。

それぞれは当たり前のことかもしれませんが、実は様々な会社に関わらせていただく中でそれぞれの視点に偏っている会社が多いように感じています。例えば、経営者の軸がとても強い会社、人材育成だけに集中している会社、仕組みだけ整っても心や人が乗っかっていない会社などです。

これらを、タイミングによってどこに重点的に取り組むかを決めて、集中していくことが成果を出す経営のポイントであると考えています。

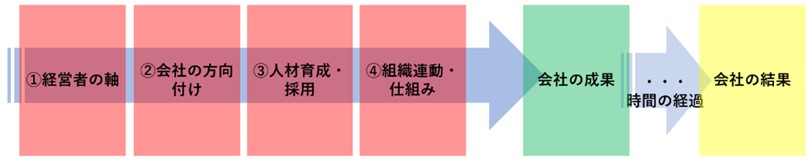

・4つの要素がボトルネックのように作用する

具体的な内容に入る前ですが、これらの4つの要素については製造業における生産工程のようにそれぞれボトルネックのように作用します。

例えば、以下のような感じです。4つの要素の連動が会社の成果につながり、そしてその成果の水準が一定の時間を経て結果につながります。つまり、業績が改善するということです。

これらの4つの要素をなぜバランス良く見ていかなければいけないかというと、先ほども述べたようにこれらがボトルネックのように作用するからです。

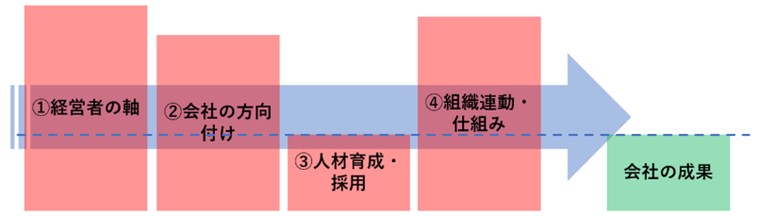

・ 人材がボトルネックの会社

例えば、人材が足りず意識も能力も低い状態の組織であれば、どれだけほかの要素が高くとも会社の成果は限られます。

このような場合には、まずは人材の育成や採用を重点課題として取り組む必要があります。このような段階で経営者の軸を磨いたところで、会社の成果にはつながりません。

もちろん、経営者としての学びや考察を深めることに意味がないわけではないのですが、そのように高めた軸やビジョンをいくら伝えようとしても、経営者と人材のレベルの差が大きくなり心も考え方も能力も差が開いてしまうことになりかねません。

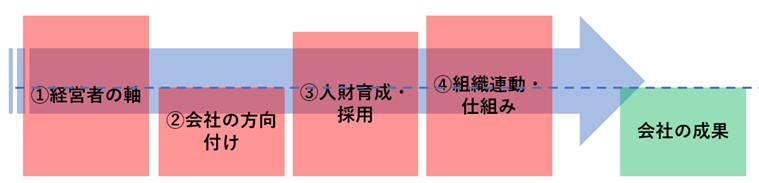

・会社の方向付けがボトルネックの会社

また、別の例としては以下のような例があります。経営者の軸も固まっていて、人の意欲も高く組織の仕組みや連動も取れているのですが、会社の方向付けのピントが合っていない場合です。

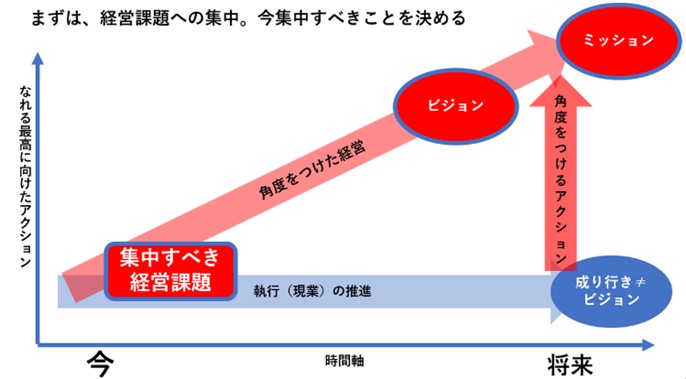

後にも述べますが、会社の方向付けとは戦略的な将来ビジョンを決めることもありますが、今、何に集中するかを決めることでもあります。

将来ビジョンは会社の進むべき方向性を決めますが、もう一つの役割としては、ビジョンがあることによって今の動き方に良い影響を与えることです。この将来ビジョンに到達するために、避けては通れない今突破する必要がある経営課題を特定し、そこに集中すること。これを決めることも、②会社の方向付けの視点 に含まれます。

他の要素がどれだけ高くとも、この絞り込みができていなければ成果は限られます。経営計画書という体裁や戦略的ビジョンができていれば②会社の方向付けの視点 は大丈夫、と思われがちなところがありますが、今のヒトモノカネを何に集中させるか、という経営課題の特定がなければ、それがボトルネックとなり会社の成果が限られることになります。

特に、中小中堅企業は、人・モノ・金が限られています。その限られた資源の使い方、人で言えば時間の使い方が重要になっていきます。

このように、四つの視点とそれぞれの順序と連動によって会社の成果に大きな差が生まれます。

では、さっそくそれぞれの中身について見ていきましょう。

■4つの視点の内容について

・①経営者の軸 の視点

会社の根幹であるミッションとビジョンの土台になるものであり、とても重要なスタートラインです。この軸が定まっていなければ、その他の要素は何をどのようにしても、会社は目的には到達できないでしょう。なぜなら会社の目的(ミッション)はこの経営者の軸から発せられるものだからです。ゴールが定義されなければ、ゴールのしようがありません。

経営者の軸とは、2段階あると考えており、「経営者である以前の自分自身の軸・価値観」、および、「経営者としての軸」の2段階です。

経営者である以前の自分自身の軸・価値観

まずは、「経営者である以前の自分自身の軸・価値観」についてです。

この観点については、あまり経営において触れられることがないかもしれません。しかし、私は、経営者が経営者である以前の自分自身の軸や価値観を自覚し、それを磨いていくことも、経営者としての自分を磨くことと同様に大切なことであると考えています。

それは、経営者である以前の自身の軸を知っておくことによって、それを踏まえた自身の行動や発言に「心が乗っかる」からです。

特に後継者の方に多いのですが、経営を引き継ぐとなって経営者としての軸を磨いているのですが、それ以前の素の自分自身の価値観、考え方を自覚していない方が多くいらっしゃいます。そのような場合には、経営者としての義務が全てのスタートラインになってしまうことが多いです。そうなると、自分自身の言葉ではなく義務から発せられた言葉が中心となり、自分らしさではなく、経営者という殻を磨いていくことになってしまうのです。中身の自分自身は変わっていないのに、経営者としての殻だけが磨かれていくと、そのうちその差に耐えられなくなることがあります。

できれば、早いうちに自分自身の価値観を見つめて、経営者としての軸の土台にすることが必要であると考えます。そうすることによって、経営者としての殻の成長と、自分自身の人としての成長がつながってくるのです。

また、どのような経営者の方でも、死ぬまで経営者ではないことが通常です。

どのような経営者でありたいのか、とともに、それ以前の人としてどのような価値観を持っているのか、ということを問いかけることが大切であると思います。

経営者でなくなるタイミングとは、事業承継のタイミングもそうですし、更に今の時代であればM&Aによって会社を他者に引き継いでもらうことも可能性としてはあるでしょう。

皆さん自身が経営者で居続けることは、基本的には会社にとって不可欠なことであると思います。

一方で、そこに固執するあまり経営判断がぶれる可能性もあることもあるのです。

そういったことも含めて、会社から離れた自分自身の価値観、生き方を自覚することによって、経営者を離れるという判断を取ることについても臨機応変な意思決定ができるようになるという効果もあります。

この経営から離れる覚悟を持つということは、実力や責任感がある経営者であればあるほど難しい、ということは世の中を見渡すことで枚挙にいとまがないことはお判りいただけると思います。

経営者としての軸とともに、それ以前の個人としての軸も持ちながら、経営に臨まれることの価値はこのような部分にも見て取れます。もちろん、創業者の方は、個人としての軸と経営者としての軸がかなり近い、ほぼ同一化するからこそ、更に経営から離れることが難しいということもできるでしょう。

経営者としての軸

「経営者としての軸」についてですが、小宮が経営実践セミナーで伝えていることではありますが、経営者としてどのようにありたいのか、そしてそこから発せられた自らの主観としての経営理念・ビジョンを持つことです。

この経営者としての軸については、本来は個人としての軸を土台として、「欲のレベル」を高めることによって範囲を自分⇒家族⇒会社⇒社会と串団子のように広げていくことによって形作られていくものです。

創業者の方や先代の方の考えや思いに触れ、会社の歴史を知り先人に感謝をすることによって、自分自身の枠を超えて高まっていくものであるのでしょう。しかし、小宮も申す通り「人生は串団子」自分、家族、会社、社会に串を通すように何も犠牲にしない生き方をするためには、経営者としての軸で、会社、社会に串を通すとともに、個人としての軸も持って自分と家族にもしっかりと串を通す生き方ができてこそ、今の時代においては社員の模範にもなれるというものでしょう。

この経営者としての軸を持つためには、考え方を学ぶことがとても重要です。

例えば、ピーター・ドラッカーの言うマネジメントの役割

①自らの組織に特有の使命を果たす(会社であれば商品サービスで独自の貢献をする)

②仕事を通じて働く人たちを生かす

③自らが社会に与える影響を処理するとともに、社会の問題について貢献する

といったことは、経営者としての軸を考える上で欠かせない指針となることでしょう。

よく「差別化が大切」と言われるのは、この①の特有の使命を果たすために必要なことであり、会社が社会に貢献するために必要なことです。そして、②働く人たちを生かしてそれを実現すること、また、SDG’Sでも言われているような③社会の問題に貢献すること、が人としての価値観から、経営者としての軸に昇華する際に持つべき視点であると言えるでしょう。

・②会社の方向付け の視点

会社の方向付けは、上記①の経営者の軸から発せられたミッション・ビジョンをどのように実現させていくか、という道筋に該当する部分です。戦略的なビジョンを定めることも会社の方向付けに含まれるといってよいでしょう。

外部環境分析や内部環境分析などは、この会社の方向付けを行う上でとても大切なことですが、ここでは一般論の記載は控えます。控えますが重要なことなので、外部環境や内部環境を知ることなく、会社の方向付けをしようとしても障壁にあたることになるでしょう。

ここで強調してお伝えしたいことは、3点です。

・会社の方向付けは、経営者・リーダーの軸、主観が起点になるということ

・上記の起点がなく、外部環境分析、内部環境分析をしてもピントがずれる

つまり、会社の方向付けは、一つ目の視点である経営者の軸と連動しています。また、

・戦略的なビジョンと同様に、まず取り組むべき経営課題を見出し集中することが大切

ということです。

経営者・リーダーの軸、主観が意志として働いて、それを外部環境や内部環境と照らして、その実現のために必要な道筋をつけることと、その意志をより戦略的なものにすることが会社の方向付けと言えるでしょう。

外部環境分析も内部環境分析も、意志と仮説をもって行わなければ単なる一般論の羅列になってしまいます。

私自身もよく外部環境分析や内部環境分析の現場に参加すると、意志のない単なる評論合戦になっている場面が多いと感じられます。それはやはり、これらの分析に先立つ強い意志と仮説がないからです。

強い意志と仮説があれば、どのように外部環境・内部環境を捉えることで、そのミッション・ビジョンが実現できるのかという目的にピントがあった分析ができるのです。

また、先にも述べましたが会社の方向付けにおいては、中長期の戦略的なビジョン(経営者・リーダーの主観だけではなく、そこに環境分析等を踏まえた戦略的考察が付加されたもの)を策定するだけではなく、「今、集中するべき経営課題は何か」、を見出すことに目的あがります。

当たり前の話ではありますが、未来の話ばかりしていても、現実は変わりません。

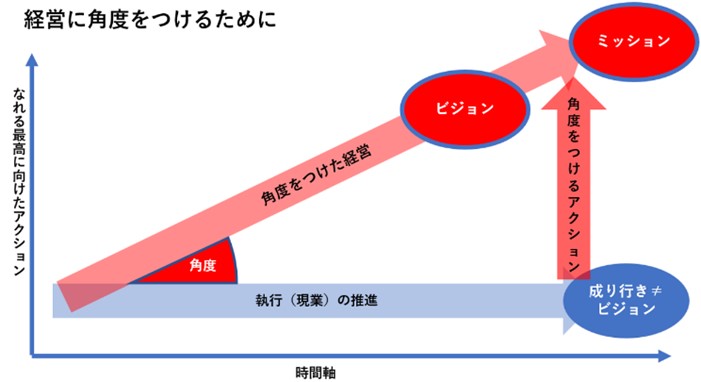

結局ビジョンは何のためにあるかというと、今・今日に角度をつけるためにあります。角度をつけた今の積み重ねが将来のビジョンになるのです。

そして、今向き合うべき取り組みこそ、「集中するべき経営課題」ということになります。

皆さまは、自社が向かう「将来ビジョン」、およびそのために「今」、向き合う「集中するべき経営課題」を認識していますか。

将来ビジョンがなければ、今集中するべき経営課題は見いだせないでしょう。しかし、今集中するべき経営課題が、どう転んでも突破できないものであるならば、将来ビジョンそのものを軌道修正する必要があるでしょう。

また、4つの要素のボトルネックでも例に出したような、人材が不足している会社であれば、今集中すべき経営課題は、人材の育成・採用、なのです。

このような観点に立つと、②会社の方向付け は、この4つの視点を包括した要素と考えることもできるでしょう。

このように、会社の方向付けとは、経営者の軸で定めた意志を、「戦略的将来ビジョン」に転化し、「今集中するべき経営課題」の特定と集中を行うために必要なことなのです。

・利益や財務状況は会社の方向付けの必須要件 「利益は条件」

会社の方向付けで、将来ビジョンなどいろいろと言ったところで足元において実績が出ていなければどうにもなりません。

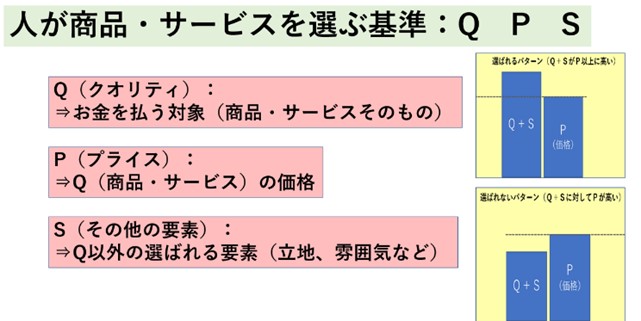

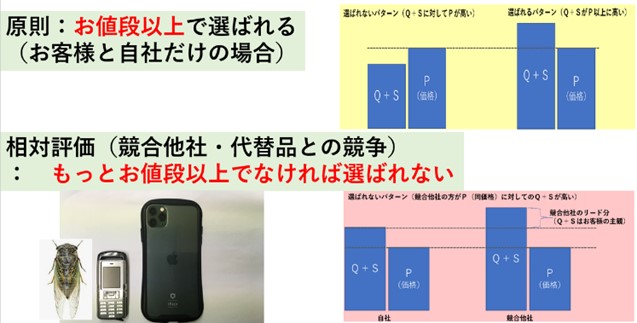

会社の方向付けの目的は、企業存続の観点からは、商品サービスのQPSを高めてしっかりと利益が出る水準まで引き上げること、そして、それを継続的に続けていくことにあります。

以下は、QPSについての説明図です。QとSを上げて、P(価格)を上げても売れるようにすることで付加価値を実際に創出します。将来ビジョンにおいても、将来にわたってどのように具体的な商品サービスのQPSを生み出すか、そして、足元の経営課題においては今、および短期的に想定される課題を踏まえて、どのようにQPSを生み出して付加価値を生むのか、ということにつながらなければ意味がありません。

最低限の基準としては、ニトリ的に言えば「お値段以上」

そして、競合他社・代替品との競争を意識すると、「(競合他社・代替品よりも)もっとお値段以上」であることが選ばれる条件となります。

ビジネスは競争でもあるため、「(競合・代替品よりも)もっとお値段以上」の価値をお客様に提供する必要があることは言うまでもありません。

ただ、もっとお値段以上を値段を下げることによって行ってしまうと、企業の継続に必要な利益が出なくなってしまいます。

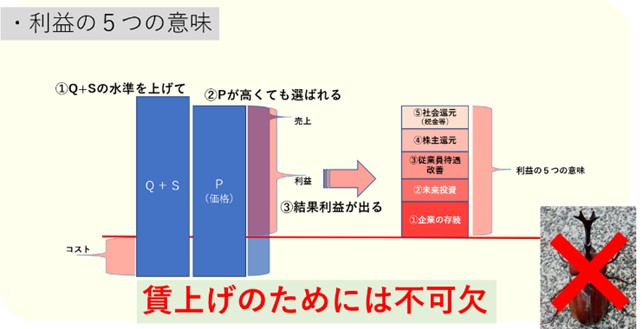

以下は、「利益の5つの意味」として記載していますが、Q+Sを高めて、Pをその商品サービスを生み出すコストよりも高くすることによって利益が生まれます。

そして、それらを以下の5つの原資として活かすのです。

①企業の存続、②未来投資、③従業員待遇改善、④株主還元、⑤社会還元

逆に言えば、これら5つの実現は利益がなければできないのです。

企業の存続も未来投資も、従業員の待遇改善も、利益がなければ実現できません。その意味でもピーター・ドラッカーは、利益は目的ではなく、条件である、と言っているのです。

このように利益は目的ではなく条件ですが、会社の方向付けにはこの条件に関する短期的・中長期的な算段も必要なのです。今回は触れませんが、この中長期的な算段を行うためには、BS(貸借対照表)における安全性や財務規律に関する考察と試算が欠かせません。とるべきリスクととってはいけないリスクの程度の判断は、利益の蓄積である資金・財産のバランスを見なければならないからです。

・③人材育成と採用 の視点

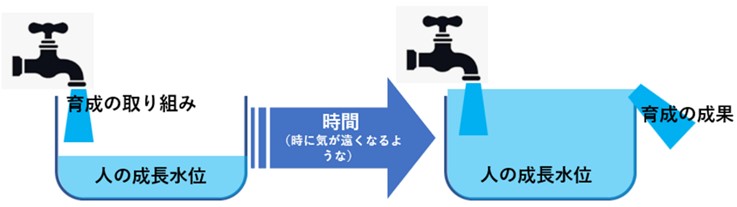

人が育つということはとても多くの論点があります。そして、人材が成果を出すまでには、何も変わっていないように見える時期があります。それはイメージとしては、バスタブに水が溜まっていっている状況に似ています。

一定以上水が溜まって、溢れたときに一気に成果が出るようなイメージです。特に変わっていないように見えていた人がいきなり変わって成果を出し始めるケースがあると思います。それは、少しづつその人の中で変化は起きていて、しかしそれが成果という形で表れていなかっただけなのです。

また、バスタブは透明ではないので、以下の図のように人材育成の取り組みの中で人が育っていないように見える(バスタブに水が溜まっているかわからない)ことがほとんどでしょう。それでも忍耐で待つことによっていずれ成果がでることを期待している経営者の方はとても多いのではないでしょうか。

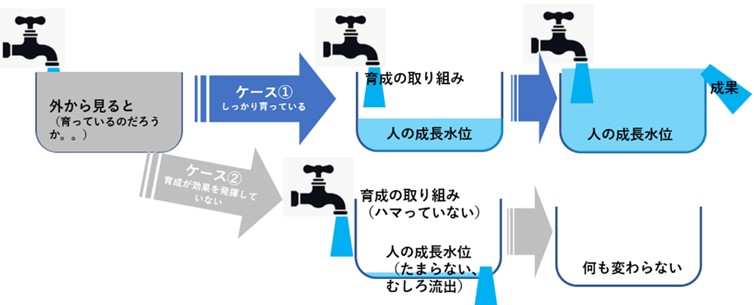

ケース①のように、しっかりと取り組みの効果があり、いずれ成果につながるケースと、ケース②のように取り組みの効果がなく、また、育成される人に意欲や覚悟がなければ水が流出してしまうケースもあります。そうすると結果何も変わらずに時間だけが過ぎるケースもあることでしょう。

このケース①とケース②の分かれ目には3つポイントがあります。

– A:育成の取り組みが目的に対して適切かどうか

– B:育成対象の人材に意欲と覚悟があるか(スキルや知識の習得であれば覚悟までは求められないですが、後継者や次世代のリーダーなど覚悟が求められる育成環境が経営課題になる論点かと思います)

– C:育成対象の人材の器と可塑性(変化できる力と意欲)

A:育成の取り組みが目的に対して適切か

人材育成の取り組みには、様々なものがあります。その取り組みが目的に対して効果的に機能しているのかどうか、を見る必要があります。先にも述べたように、バスタブの中身が見えない分それが効果的に機能しているのか、取り組みが目的に対して妥当なのか、ここにしっかりと向き合う必要があります。

B:育成対象の人材に意欲と覚悟があるか

また、対象者のマインドセットも重要です。目的を実現する意欲や覚悟があるのか(経営実践セミナーのように、この意欲や覚悟を目的とする育成もあります)によって、育成の効果も変わってきます。言葉では意欲と覚悟があるといいながらも、日々の言動がそれを伴っているかどうか、見極めが必要です。上記のケース②のように意欲や覚悟がなければバスタブの下に穴が開いていて水が漏れてしまいます。

もちろん、人材難の時代ですから見極めた結果があまり芳しくなかったとしても、あの手この手でなんとかしなければならないところに中小企業経営の難しさがあるのですが。

C:育成対象の人材の器と可塑性(変化できる力と意欲)

上記Bとも大きく関係するのですが、それまでの環境次第な部分はあるのですが、残念ながら一定以上の年齢に達した人は今のやり方・マインドセットからの変化がとても難しくなることも確かです。

この③の視点に、人材育成と採用、と「採用」を入れたのは、どうしても必要な役割を担う人材をこのCやBの制約条件によって内部では育てられないケースが現実には多く存在しているからです。

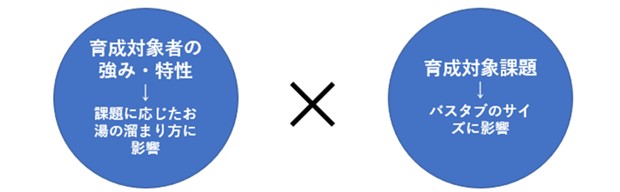

また、人材育成にはそれぞれの育成対象者の強み・特性や育成対象課題に応じてバスタブのサイズや水の溜まり方に違いがあります。

わかりやすい例で言えば、パソコン操作のスキルと経営者になるための見識・胆識を育てるのではバスタブの大きさに大きな差があることがわかると思います。特に、人間学やリーダーとしての姿勢などについては、学びと一生にわたる実践が伴う大きなバスタブのイメージで水が溜まるまでにはとても多くの時間を要します。一方で、パソコンのスキルや会計の知識などについては、比較的小さなバスタブであり、すぐに仕事上の成果につながりやすくもあります。このようなスキルや知識については、客観的にも図りやすいのですが、人格的な部分などは計測もしづらいですし、なかなか厄介な問題です。

また、育成対象者の強み・特性によって、課題に応じた水の溜まり方に差が出ます。

よく聞く話としては、スタートダッシュでの成長はやはくて器用なのですが、その先のリーダーとしての伸びがないといったケースや、スタート不器用でもたついたものの、そこから傍流を歩いた結果、気が付いたらすごいリーダーになっていた、といった人の様々な歩みです。

ここに簡単な答えはないでしょう。ただ、必要な対話を重ねることと、経営者・リーダーとして、自らが学び成長する姿を示すことが必要なのだと考えます。

つまり、①の経営者の軸がしっかりとしていなければ、この人が育つまでのバスタブの時間に耐えられないということでもあります。経営者の軸をしっかりと立てて、そこに会社のビジョンをつなげることができれば最初は明確にではないかもしれませんが、少なくとも期待と思いを一貫して伝えることができるのではないでしょうか。

・中堅中小企業、地方の会社は社員の年齢構成が高い傾向にある

皆さまご認識の通り、日本の人口構造と同じように企業内の人員も高齢化が進んでいます。

特に新卒採用活動を継続して行っているといった取り組みがない会社は人員の年齢構成が偏っているケースが多いです。生産年齢人口(15歳以上65歳未満の人口)の減少とともに、大企業に若い人材が集中している状況があるため特にその傾向が顕著でしょう。

このような状況の中で今の業績を上げることに注力してしまっており、将来の人員体制の意識がおろそかになっている会社もあります。新卒や未経験の若い人材を採用することはどうしても育成のコスト・時間や、一人前になるまでの時間がかかるため、短期的な成果を求める必要がある会社にとっては敬遠しがちになってしまう傾向があります。大企業よりも中小企業の社員の平均年齢が高いのもそもそもの採用競争力もさることながら、このような切実な事情もあるのだと想定されます。

今認識をしているよりも、更に人材採用・特に若い人材の採用を加速させなければ組織自体の継続性が危ぶまれる状況ではないでしょうか。しかし、将来の社員の年齢構成をバランスさせることだけを目的に採用を進めたところで、会社の方向付けのバランスがとれるか定かではありません。

かつてのように、社員の年齢構成をバランスよくして若手を多くした健全な状態な会社にすることが本当に戦略的に必要なことなのかを改めて考える必要もあるでしょう。

人生100年時代に、シニア・ミドル人材を効果的に活かしながら成長を実現する会社もあります。なによりも、シニア・ミドル人材には経験と特定業界における知識もあります。このような方達を活かしながら、若手人材の育成環境と足元の成果をバランスさせていくような方向付けもこれからの時代には必要になることでしょう。

一方で、シニア・ミドル人材は、ある程度人生の価値観が確立された人が多いので、採用の段階において経営者の軸や会社の方向付けの確固たる方向性に共感をいただくことがその後の活躍において重要になっていきます。

どのような組織像がこれからの組織のあるべき姿なのか、ありたい姿なのか、経営課題として若手を多くした組織を作り生産性高く貢献し続けていけるのかどうか、中堅中小企業にとっての根本的な経営課題となります。かならずしも突破しなければいけない経営課題かということも考えてみる必要があるでしょう。

・育った人が卒業してしまう組織

また、上記のような課題を乗り越えて人が育ったとしても、育った結果としてとても晴れやかな顔でその先の道へステップアップしてしまうケースもよく見られます。

というのは、そのような成長した人材は、自分自身が人生のハンドルを主体的に握っていることを自覚しており、そのさきの人生を描くときに、会社がその先の人生のステージに合わなくなってしまうと感じてしまうからです。

上記のように人材を育成・採用することがほとんどゴールになってしまっているような会社は、本当にそのゴールから先は衰退が待っていると言えるのではないでしょうか。

ではどうすればよいでしょうか。

①経営者としての軸と②会社の方向付けに向き合うことです。

そして、この順序で向き合うことです。経営者としての軸がなければ、会社の方向付けにも意志がなく心が乗っからないものになってしまいます。

この2つに向き合った先に、人材育成と採用があると心得た方がよいでしょう。

もちろん、突然の退職などで事業運営そのものが脅かされるような状況においては、一旦人材確保を優先した方がいい場面もあるでしょうし、継続的に行っている人材育成の取り組みをストップする必要もないでしょう。ただ、惰性での人材育成は、スキルや知識のちょっとした向上以外はなかなか効果につながりません。

スキルや知識以外で本質的に人が育つということは、その人が自分自身での主体的な判断をともないます。

そのような人材が自分の人生として会社に心を乗っけて歩んでいくためには、会社に将来に向けた意志と戦略性をもったビジョンが必要です。

そのようなコミュニケーションをしていく中で、人材の成長よりも、会社の成長が早い、置いていかれないように頑張るくらいの会社になれば、人材が会社を離れていくことはない、または、人材が喜んで入社するような会社になるのではないでしょうか。

意志と戦略ビジョン、そして集中すべき課題に向き合ってそれを何回か乗り越えた先にはステージが上がった会社があるはずです。そのような段階になれば、人材の育成と採用によって、育った人が卒業してしまうような事態は避けられるでしょう。

むしろ、それぞれの個人が自分自身の将来像を会社のビジョンに重ねて、それぞれの立場からの会社のビジョンの解像度を上げていくことができるようになればビジョン実現のために主体的に活躍する貴重な人材になることでしょう。

・④組織連動と仕組み の視点

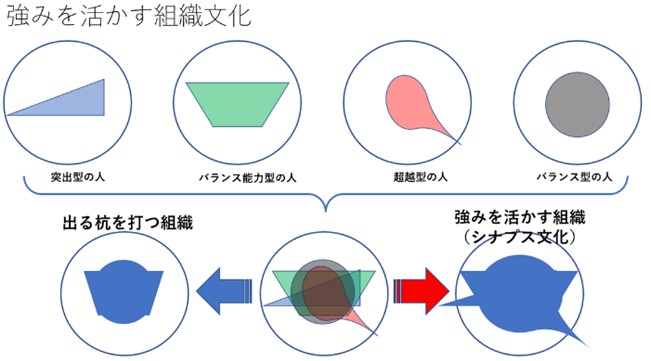

会社は、「人の強みを活かして弱みをないものとする機関である」 とピーター・ドラッカーは言っています。

理想を言えば、以下のようなイメージです。

人の強みや特性は、以下の図の上にあるように人それぞれです。この第四の視点で申している「組織連動」とは、それをお互いに理解して活かしあいながら、組織の活動で言えば商品サービスに結実させることを示しています。

その実現のためには表面的ではなく、お互いを受け入れて目的に対してどのようにそれぞれの特性を活かせるか、そのために協力や我慢する必要があることは何か、どのような仕組みが必要か。こういったことがその実現には必要になっていきます。

そして、特にこの第四の視点としての組織連動については、今までの第一から第三の視点の積み上がりがその効果を左右します。

組織の目的が明確であり、その目的を実現するための具体的な方向付けと今向き合うべき課題が共有されていて、個人は主体的であり、お互いを尊重する姿勢・人間性が高まっている状態を第一から第三までの視点で積み上げることができていれば、あとは意識と仕組みを整えることでこの組織連動の実現は可能となります。

もちろん、この第一から第三の視点を整えることは長い道のりを要するのですが、ここではそれを前提としたコミュニケーションの意識と仕組みの話をしたいと思います。

・コミュニケーションの仕組みとしての「会議」(形式と実態)

まずは仕組みの話です。人の強みを活かすためには、組織としてのコミュニケーションが必要です。組織としてのコミュニケーションにおける仕組みはどのようなものがあるでしょうか。

その最たるものは「会議」です。会議は、組織を機能させるために組織内のコミュニケーションを実現させるための仕組みと言えるでしょう。

組織が人の集合体である以上、最低限の会議は必要になります。

ただ、会議が多すぎてもまともな経営はできません。お客様に向き合うことなく会議ばかりしていては本末転倒です。

この会議については、「会議の目的」と「会議の生産性」がポイントになります。

まずは「会議の目的」について見ていきたいと思います。

先ほど申したように、会議とは組織を機能させるための組織内のコミュニケーションの仕組みです。

組織における会議とは、組織を機能させることが目的になりますが、「組織を機能させる」とはなんでしょうか。

それは、「組織がその目的のためにビジョンを実現することに向かって機能する」と言えるのではないでしょうか。

つまり、①の経営者の軸、そして②会社の方向付けがなされていなければ、会議の目的自体も定まらないことになります。

また、会議の目的については、経営と執行のバランスも大切です。経営に角度をつけるからといって足元の事業運営をおろそかにしていいわけではありません。

A:足元の事業でしっかりと結果を出し、そしてB:経営に角度をつけるために必要なことを集中して推進すること、また、そのアクションの軌道修正が必要になる場合には迅速に軌道修正が図れるようになること(経営は仮説なので、やってみなければわからないことが多く存在します)が大切です。

つまり、Aの足元の事業、B角度をつけるために必要なこと、それぞれについて会議の目的に定義をして、会議ごとにその目的に合致した成果が実現できることが、「会議の生産性」となるのです。

生産性=アウトプット(生産量)/インプット(投入量)

ですから、アウトプット(生産量)としての会議の目的の実現、に対してインプット(投入量)としては、どれだけの人がどれだけの時間を会議に投入するか、ということになります。

なるべくインプットを少なくしながらアウトプットを最大化できるか、ということが「会議の生産性」ということになります。

では、「会議の生産性」を上げるために必要なことはなんでしょうか。

二つの側面から考えます。

まずは、アウトプット(生産量)を高めることです。

どれだけ会議の数・時間を減らし、人数を減らしてインプット量を下げたとしても、会議のアウトプット(目的の実現)への貢献がなされなければ意味がありません。これは、先ほどの会議の目的とともに、その目的の実現に必要な議題と必要な人材と時間、効果的に議論をするために必要な資料を整理します。

次に、インプット(投入量)を下げることを考えます。

インプットを下げるためには、以下のポイントがあります。

・目的を達成するために会議を開く必要があるかどうかの検討

⇒例えば情報の共有であれば、メールなどで十分かもしれません。もちろん目的が情報の共有だけではないと思いますので、目的を達成する上で情報共有の部分は事前共有によって会議の時間を減らすことができるでしょう。

・会議の参加者と所要時間を減らす

⇒参加しないより参加した方がいい人、議論しないよりした方がいいこと、は様々あると思います。ただし、それは会議のアウトプットにどれだけ貢献するか、貢献度合いが低い割にインプットを要することであれば、それはインプットを下げてしまうという判断も必要です。

・会議の資料を目的を達するための生産性の工夫をする

⇒Amazonの会議は、ワンページャーといって会議の前にA41ページにまとめた文章を配布してそれを参加者が読む時間があると言います。会議においての資料の作成時間を短くすること、または会議における意思決定を効果的にするために、資料の量と質を工夫することが効果的です。

・コミュニケーションの質について

そして、もう一つは、その会議におけるコミュニケーションの質を高めるためにも、それぞれのメンバーのコミュニケーションの質をどのように考えるかが大切です。

皆さんがよくお聞きになる心理的安全性という言葉があります。この言葉は端的に言えば率直な意見交換をした後でも、人間関係が健全なまま維持できると言うことを示しています。

この心理的安全性があるからこそ、踏み込んだコミュニケーションをする勇気がお互いに生まれるということです。人の強みを生かすことは、踏み込んだコミュニケーションをしなければ実現できるものではありません。

ここで参考になるコミニケーションレベルについての話をします。

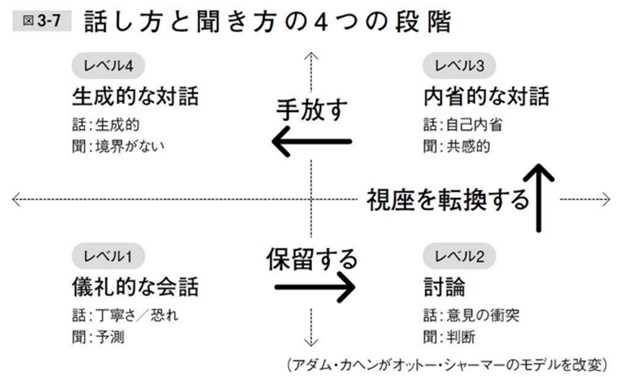

コミニケーションレベルには「レベル1:儀礼的な会話」と「レベル2:討論」、「レベル3:内省的な対話」と「レベル4:生成的な対話」と言う4段階があると言われています。(以下の図は、マンガでやさしくわかる学習する組織 より抜粋)

ここで、「レベル1:儀礼的な会話」とはダウンローディングとも表現され、一般的に知られている情報や共有されている意見を交換するレベルの対話を指します。この種の対話では、新しい視点や深い理解はあまり生まれません。表面的な情報交換にとどまり、真の意思疎通や深い洞察を得る機会が失われることが挙げられます。

「レベル2:討論」は、お互いの意見の衝突を恐れずに意見交換をするコミュニケーションレベルです。ただ、お互いに自分自身の考えを省みる段階に深く至るには、「レベル3:内省的な対話」に進む必要があります。この内省的な対話とは、お互いに自分自身の内面に影響をさせる姿勢で対話を行うことができています。

そして、「レベル4:生成的な対話」とは、意見の衝突や内省を意識せずとも、お互いに即興的に深い対話ができている状態を言います。

会議の目的が明確でなかったり、心理的安全性のない環境下での会議やコミュニケーションは、この儀礼的な会話に終始することが多いです。

このような対話が行われている限りお互いの強みを真に理解することは難しいでしょう。そのコミュニケーションや会議にはあまり意味はないかもしれません。おそらくメールで済む話しかできていないと思われます。

この儀礼的な会話を超えるためには、討論・ディベートの段階に入ることを恐れない姿勢が必要です。私もコンサルタントとして様々な会議に出席をしていますが、儀礼的な会話に終始するような場をあえて切り崩すことを役割として参加するような場面もあります。しかし、お互いの関係や人間性の土台ができていない状態で討論・ディベートに突入すると収拾がつかなくなる事態も想定されます。

そのため、それぞれの視点を高めながら、ある程度の段階まで来てようやくコミュニケーションレベルの改善に取り掛かれる場合が多いのです。

また、このような衝突にあたっては、それを恐れない軸や覚悟が必要になります。当たり前ですが、人間穏便に済ませたいものです。それなのに、なんのために衝突をするのか。

衝突なく、穏やかに過ごせればいいではないか、という欲求を超える目的がそこにあるのかが問われるのです。

適したコミニケーションレベルは、会議の目的に応じて変わっていきます。

普段合わないメンバーが集まって距離を縮める目的であれば、儀礼的な会話が時に有効な時はあります。しかし、目的に応じてお互いの強みを活かすコミュニケーションであれば、儀礼的な会話の先が求められます。

例えば、討論・ディベートで言えば、会社の方向付けを決めるような意見交換の中では、率直にそれぞれの意見の相違を尊重して議論を戦わせる必要もあるでしょう。

内省的な対話:ダイアログのコミュニケーションについては、お互いの関係を深めるために踏み込んだ意見交換をするときに、自分自身に振り返りながら、お互いの立場を尊重するときに求められます。会社の目的やビジョンを共有する際などは、討論だけでなく、内省的な対話によってお互いが自身を省みて落とし込んでいくことが有効です。

そして、長年ともに戦ってきた経営者とマネジメントチームの関係において、時に生成的な対話・プレゼンシングな関係が構築されている会社もあります。

以上述べてきたように、組織が機能するためのコミュニケーションの仕組みと質については、それぞれの関係性の質を高めてコミュニケーションのレベルを上げながら、会議の目的と生産性を高めていくことが求められます。

そして、それらは会議やコミュニケーションだけではなく、その土台を積み上げていくことが必要なのです。

■順序について

以上で4つの視点について説明をしてきました。

では、これらをどのような順序で取り組めば良いのかということですが、一言で言えばそれを会社の状況によります。

ただ、経営がとんでもなく悪化していて、生きるか死ぬかの瀬戸際にあるような状況にない場合には、まずは①の経営者としての軸に向き合うことをお勧めします。

(生きるか死ぬかの時は、軸とかなんとか言っている前に資金繰りの算段とコスト低減によるスリム化を優先せざるを得ないからです。キャッシュとキャッシュの流出源となる流血を止めなければなりません。)

先程述べましたが、経営者の軸がなければ、会社の存在目的がないのと同じことだからです。

サッカーなどのスポーツと同じですが、サッカーで言えば相手側陣地にあるゴールがゴールです。そこにボールを入れれば特典になりますが、経営の場合にはそのようなゴールは存在しません。売り上げや利益については、それ自体がゴールではなくて、ミッションやビジョンに到達するために必要な条件であると言うことです。利益が出なければお金も生まれずにお金が生まれなければ人に対する投資もできないので、会社が継続できません。

ただ、そのうち売り上げ利益がゴールになってしまうようなことになってしまうと、昨年ニュースとなった街路樹を枯らしてしまう会社のような状況が生まれてしまいます。もともとは崇高な目的があったのだと思うのですが、そのうち売り上げ取引が自己目的化して、本来の価値提供を見失ってしまった姿なのではないでしょうか。

では、経営者としての軸を向き合った後には何が必要でしょうか。一般的に考えれば、②の会社の方向付けになることが多いのですが、特に中小企業の場合は必ずしもそうでないことが多いです。

会社の方向付けをしっかりと戦略的に行う事はとても大切なことなのですが、そこについていけない社員が多く存在する場合には、一旦一定レベル以上に社員を育成することが優先順位が高くなることが多いからです。

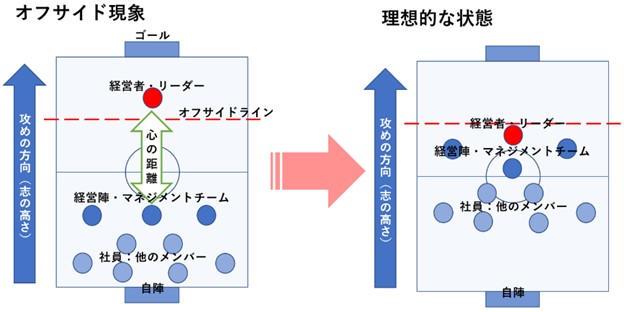

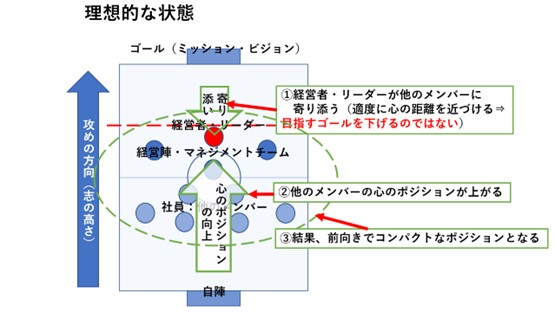

社員や経営幹部がついていけない状況の中で、会社の方向付けや戦略的な要素を高めるだけ高めたとしても、経営者とそれ以外の人たちの距離が開いてしまって、サッカーで言うところのオフサイド現象になってしまいかねません。経営者・リーダーの思いが強く、周りのメンバーとの心の距離が開いてしまうのです。

もちろん、経営者として戦略的な検討をすることを止めるわけでは無いのですが、会社の方向付けで検討したことを、そのまま人材の成熟や育成がないまま伝えていたとしても、距離が開くだけで逆効果である可能性が高いということです。

このような場合には、検討を進めつつも、一旦人材の育成を丁寧に行い、時に人材の見極めや採用を行って、メンバーを充実させた上で、戦略的な検討をそれらのメンバーと一緒に行うことが求められることが多いです。

戦略的な検討をマネジメントチームと行うことによって、マネジメントチームそのもののレベルが上がることが期待できます。しかし、いきなり戦略的な検討に同席させるのではなく、土台としての考え方や理念といったものについての共感など、人材育成や、チームアップとしての土台があった上で行った方が効果的であると言えるでしょう。

または、黎明期や創業期であって、リーダーのリーダーシップや信頼関係が構築されている場合には、人の育成が充分でなくても、②の会社の方向付けの検討を進めて、トップダウンで引っ張っていくような場面も必要でしょう。

トップダウンでも引っ張っていかなければ会社が持たないような場合には、そのようにしていくことも必要です。ただ、そのような状況で、会社が成長しきってしまうと、経営者とマネジメントチームの間に圧倒的な実力者が生まれてしまうことが想定されます。

黎明期の時期にトップダウンで引っ張っていく時期と、ある程度組織が成長した段階で全体が成熟していく時期と、成長のさせ方を分けていく必要があるともいえるでしょう。

このように、4つの視点を生かして経営をしていくことによって経営の質を上げることができますが、その発展・成長については、会社の状況によって異なります。

現状を踏まえながら、自社の状況に合わせて取り組んでいただければと思います。

拙く、かつ長い文章となってしまいましたが最後まで目を通していただきありがとうございます。皆さまの会社の発展のために少しでも参考になれば幸いです。

新宅 剛