(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2024」掲載記事)

昨年1年間で執筆したコラムの中で、反響の大きかったテーマのひとつが「自律型人材」でした。実際に、各社において「自律型人材を育成したい」という話題になる機会がよくあります。今回は、「自律型人材」のテーマで深掘りして考えてみます。

■自律型人材とは

「自律型人材」と聞くと、少なくとも「他律型人材」よりは望ましいイメージがわきます。それでは、この「自律型人材」とはどういう意味合いなのでしょうか。そして、人材を自律型にするにはどのようなことに取り組むとよいのでしょうか。

「自律」と似た言葉に「自立」があります。「デジタル大辞泉(小学館)」を参照すると、「自立」と「自律」について次のように説明されています。このことも踏まえると、「自律型」とは、他者による介入なしに自ら行動できているという「自立」の状態に加えて、何をしたいのか・すべきなのかを自らが考えて行動できる状態に至った人のことを指すと言えそうです。

<自立>

1 他への従属から離れて独り立ちすること。他からの支配や助力を受けずに、存在すること。

2 支えるものがなく、そのものだけで立っていること。

<自律>

1 他からの支配・制約などを受けずに、自分自身で立てた規範に従って行動すること。

2 カントの道徳哲学で、感性の自然的欲望などに拘束されず、自らの意志によって普遍的道徳法則を立て、これに従うこと。

ある経営者様から、「自主的」と「主体的」を区別してメンバーを指導することをマネジャーに促している、と聞いたことがあります。もともとの言葉の本質も参考にし、同経営者様による定義は次のような意味合いです。

・「主体的」は「自主的」の上位概念。

・「自主的」は、自分がやるべきとされていることを能動的にやること

・「主体的」は、自分がやるべきことが何かを自ら能動的に考えてやること

自主的な人は、求められる役割や行動など、あらかじめ決められたことを自ら能動的に実行します。例えば「このように挨拶して顧客対応する」「このマニュアル・手順に沿って確実にものを作り込む」といった決め事やルールがあったとして、受動的な人は上司や同僚など他者から言われてはじめて取り組みます。これに対して、自主的な人は、他者から言われずとも進んで取り組みます。既に決められたことを自分事として徹底できるかどうかです。

さらに主体的な人は、なぜそれをやるべきなのか、それをやることの目的が何かまで考えて取り組みます。「なぜこのような挨拶が必要なのか」「なぜこのマニュアル・手順に沿う必要があるのか」まで考えます。考えた結果、今ある決め事やルールを完遂することに加え、よりよい挨拶やマニュアルに変えていったり、「挨拶/マニュアル以外にも、目的達成のためにこんなこともするべきではないか」と、やるとよい他のことを提案したりできるイメージです。

同経営者様は、「社員が担当する業務の領域でいきなり主体的になれるわけではない。物事には段階がある。まずは十分な自主性を発揮できると言える状態に至るのを目指す。主体性を発揮するのはその次でよい。十分な自主性が出来上がっていない間は、言われたことを素直に受け入れていくのが大切だと思う」と言います。

「自律型人材」が何かについての公的な定義は特にありませんが、「自律型」は「自立」の先にあるもの、そして、「自主的」の先にある「主体的」に近い概念だと捉えるとよさそうです。

改めて、次の通りに整理してみます。

自律にまで至っていない「自立」は、次の1.は当てはまるものの2.以降は当てはまらない、「自律」はすべて当てはまるということです。「自立」もしておらず「自主的」とも言えない状態なら、1.にも至っておらず、上司や他者からの指示がなければ動かない・動けないという状態です。

<自立:1. 自律:1.~4.>

1.やるべきことを理解し、上司や他者からの指示がなくても自ら行動できる

2.やるべきことの目的や意味を自ら考え、やるべきことに対して改善ができたり、必要に応じてやるべきこと自体を見直したりできる

3.やるべきこと・やりたいことが何かを自ら考え、行動できる

4.やるべきこと・やりたいことが何かを自ら考えたり、やるべきことを見直したりするための判断基準となる行動規範を、自分の中に持てている

次に、自律型人材が今後ますます必要となる背景について、現場の人材、お客さま、の2つの視点から、改めて考えてみたいと思います。

■自律型人材が求められる背景

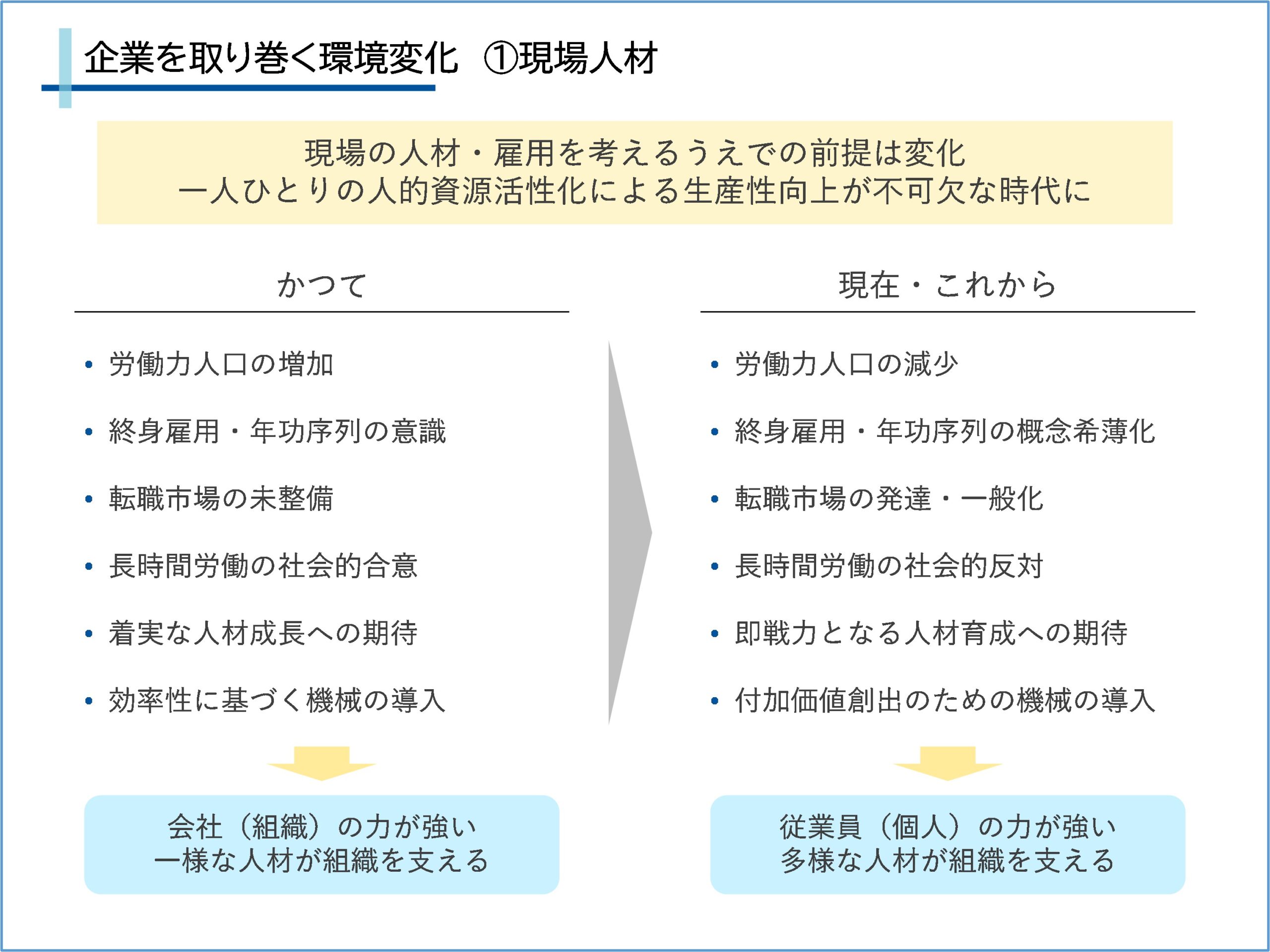

現場の人材について、雇用や活動の前提となる環境の変化が挙げられます。主な要素を整理してみました。

かつては、会社(組織)の力が強い環境でした。従業員が希望する限り定年までの雇用を保障し、かわりに労働時間・勤務地・職務内容を無限定に指示命令でき、経営戦略を実行できたわけです。同質性の高い人材の大量供給を想定し、特定の人材モデルに沿って長期間かけて安定的に育成するという人材マネジメントがうまくいった環境も多かったと想像されます。

今・これからは、従業員(個人)の力が強い環境です。定年までの雇用を期待する従業員は、以前ほどには多くいません。転職等も一般的となったため、従業員主導でキャリアチェンジが可能になりました。そもそも、企業の平均寿命と人間の平均寿命が逆転したため、従業員の側が望んでも同じ企業から生涯雇用されるとも限りません。従業員は以前に比べ、自身が有益な人材として活躍し続けられるための能力を早く身につけていきたいと考えています。

また、企業側も人材難で採用コストもかさむため、入社した人材には早く戦力となって投資分を還元してほしいという状況にあります。こうした、現場人材を取り巻く個人の側、企業の側双方の事情から、一人ひとりが自律型人材となることによる人的資源活性化を通して、生産性を高めていくことが不可欠だと言えるでしょう。

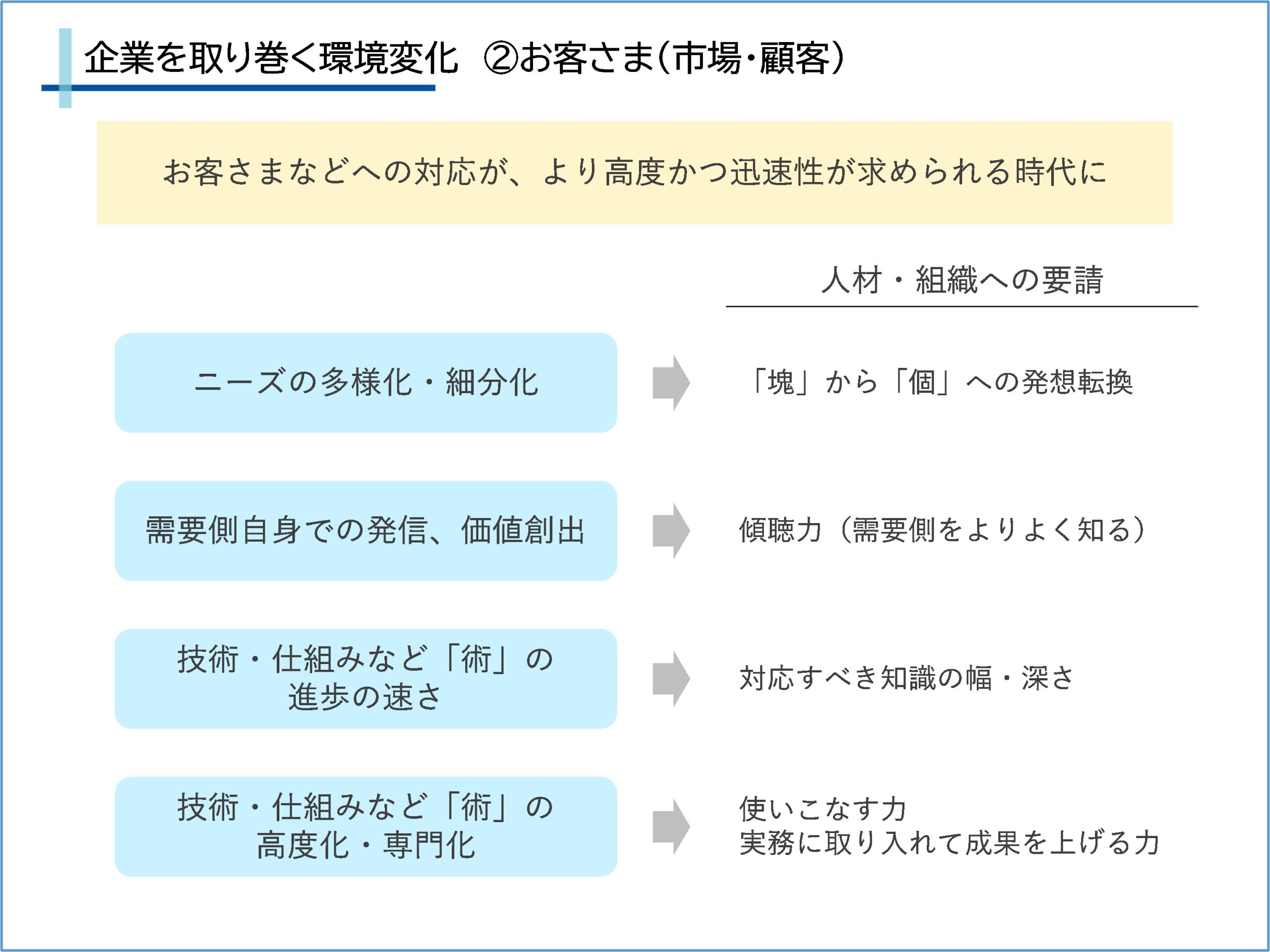

次に、お客さまを取り巻く環境です。かつては、大量生産大量消費、一物一価で成り立っていた市場が、そうではなくなってきています。お客さまのニーズは多様化・細分化されてきました。売り手はそれに対応することが求められます。ダイナミックプライシングにも見られるように、同じ商品・サービスであっても時期や機会に応じて価格が可変的であるということにも、消費者の耐性ができてきました。

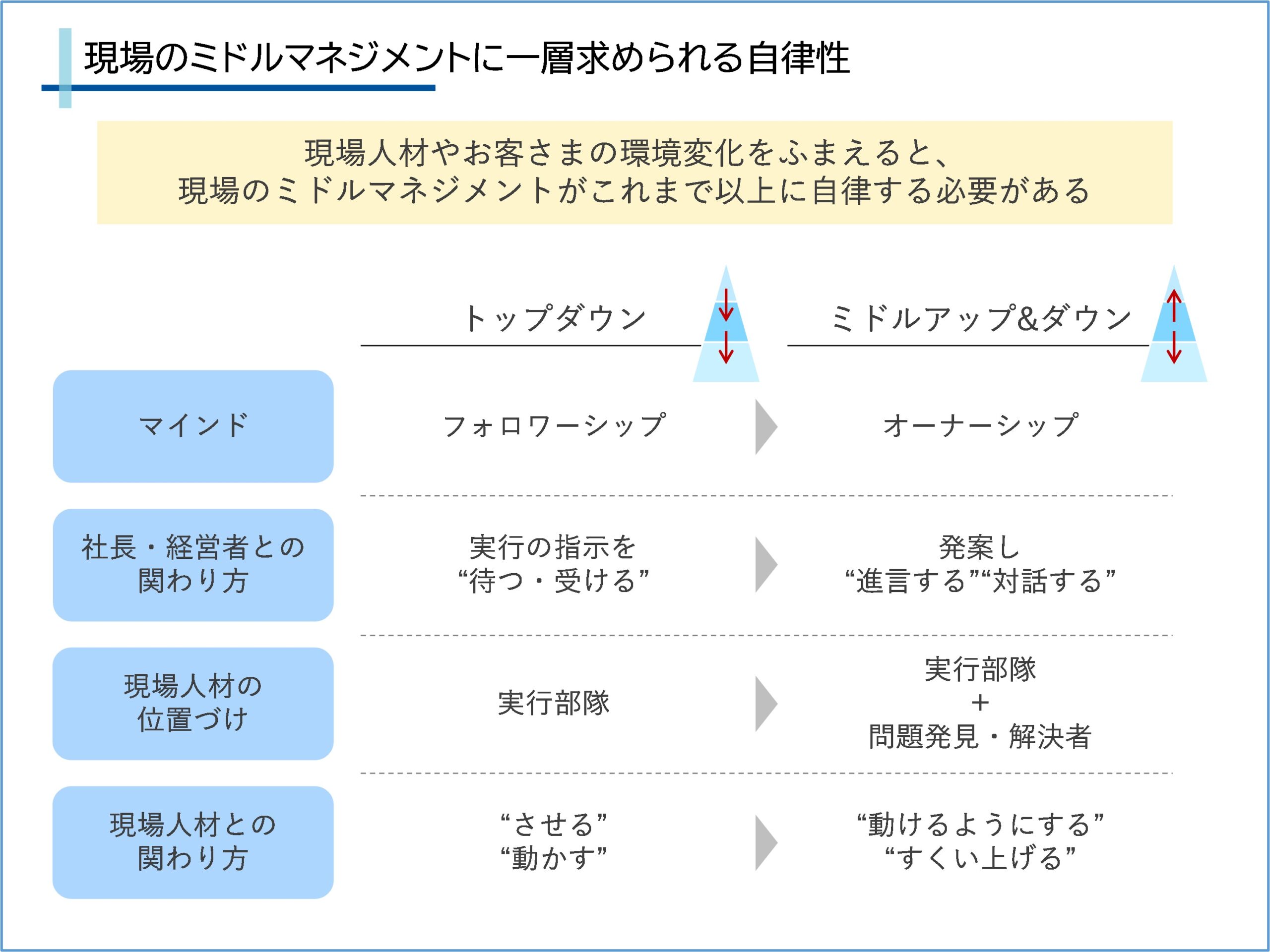

また、売り手側=情報の発信者、買い手側=情報の受信者という従来のシンプルな関係性も変化しています。買い手側がSNS等を使って当該商品・サービスに関する情報を発信するようになりました。売り手側が、買い手側を傾聴する必要が出てきたということです。これは、現場でのお客さま対応が、従来のトップダウン型の商品・サービス戦略の意思決定・伝達を待つだけでは、間に合わないという環境にあることを意味します。組織の上位者がすべての情報に気づいて指示はできないし、できたとしても時間がかかりすぎてお客さまの変化に対応できないからです。

お客さまの多様なニーズをくみ取り、市場やお客さまの変化を敏感に察知し、影響範囲の小さな問題・課題であれば現場で即断即決すること、影響範囲の大きな問題・課題であれば、単に上位者に報連相するだけでなく具体的な提案と意思決定を求める上申をすることが求められると言えます。

各従業員が仕事に対するオーナーシップをもった問題発見・解決者であることが、求められるというわけです。これは、自律型人材が求められることに他なりません。

■自律型人材の育成

それでは、どのような考え方やアプローチが、自律型人材の育成につながるのでしょうか。大前提として、「自立を経由して自律に至る」があると言えます。

このことをゴルフで例えてみます。私たちは、打ちっぱなし練習場に行って我流で練習しコースをひたすら回ることで、そのうちうまくなるだろうと考えがちです。しかし、一部のセンスのよい例外的な人材を除き、ほとんどの人はうまくいきません。(私も我流で何度か回ってどうにもならなかったため、現在凍結中の状態です)

スイングを我流で体得しようとするより、最初のうちはレッスンプロに師事しプロに指示してもらってその通りにひたすら振ったほうが、結局上達が早いわけです。言われた通りに素振りするだけのこの段階では、練習を心底面白いと感じる人は少ないでしょう。

やがて、言われた型通りのスイングが少しずつできるようになり、ボールがまっすぐ飛ぶようになって練習の成果を実感するようになります。自ら積極的に型を忠実に再現しようと行動することができるようになり、レッスンを卒業します。自立できたと言えるステージです。

さらには、型を自分流にアレンジしてより遠くに飛ぶようなスイングにしたり、キャディの助言を傾聴しながらも別の意志決定をしたり、キャディに逆質問をしながら意志決定して結果に責任を持つようになる。このステージに至ると、自律と言えるのかもしれません。当初からいきなり自律はできないわけです。

このことは、領域や時間軸の長さを問わず、あらゆることに共通しているのではないでしょうか。多くのスポーツでは、通り一遍の型をまず身につけることから始まります。教育は、まず義務教育があって、高等教育があります。義務教育では、学習者の意志に関係なく、大人や社会が生きていく上で大切だと決めたカリキュラム・学科内容を型通りに学ぶという要素が、その多くを占めます。自分が本当に学びたいと思うことを学べるのは、高等教育以降になるのが、ある意味自然なのかもしれません。

近年、知識の詰め込み教育だけではなく、思考力を高めるための教育が大切だという考え方が広がっていて、私もその考え方には賛成です。そのうえで、基本的な情報・知識を取り入れるという一定のインプットなしに、思考するというスループット、行動し何かを生み出すというアウトプットには至らないはずです。

そして、自立のために型を覚えるための取り組みは、えてして面白くないものです。国語や算数の義務教育で、「以前は解けなかった問題が解けた」というような、小さな達成感や面白さを感じる場面もあるかもしれませんが、それらの勉強プロセスの大半は面白くないでしょう。この「面白くもない時期に型を覚える取り組みをやりきる」ことが、結局は自立型人材への近道になるのです。

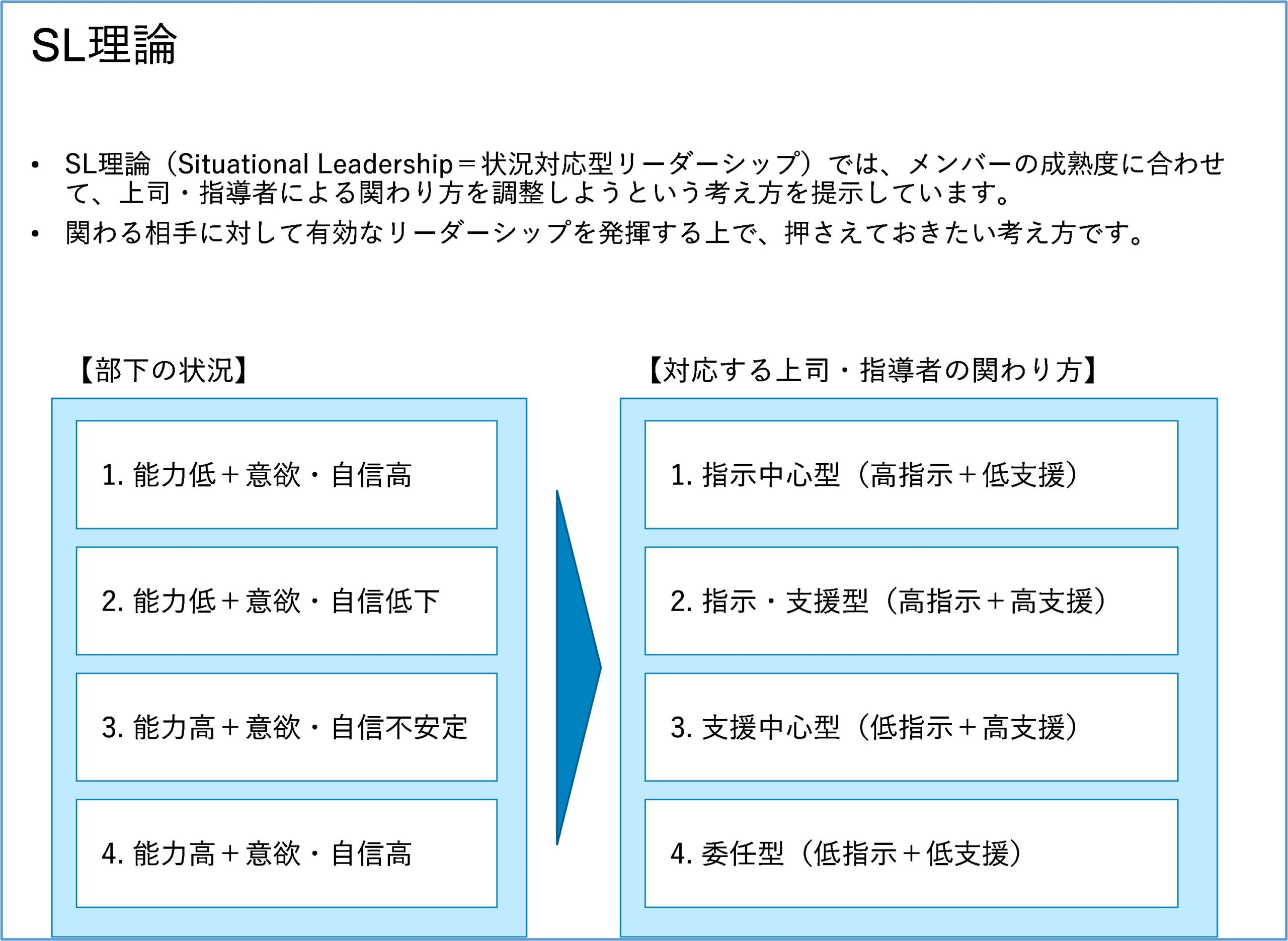

リーダーシップ理論の中に、SL理論(Situational Leadership=状況対応型リーダーシップ)という考え方があります。担当している業務に関する部下の成熟度に合わせて、指導者の関与の仕方を調整しようという考え方です。SL理論によると、部下の成熟度に対する指導者の有効な関与の仕方は、次の図のようになります。

<部下の状況>

ステージ1:業務に対する知識や技能の学習、習熟のために必要な経験がほとんどなく、担当能力がない状態。未知の業務に対して不安はあるものの、新たな可能性ややりがいへの期待感があり、業務への意欲は高い状態。

ステージ2:業務を担当していくうちに、自分に自信がなくなってきて意欲も低下している状態。まだ学習や経験が限られていて、担当能力が依然として未成熟な中で、顧客や上司から注意や指導なども受けることで、自分の業務遂行能力に対して疑問が生じている状態。

ステージ3:ステージ2を乗り越えて業務を続けていくうちに、担当能力が高まってきた状態。そのうえで、当該業務に対してまだ自信を持ち切れず、自身が担当し続けられるか疑問も払しょくしきれていないために、意欲も不安定な状態。

ステージ4:当該業務への十分な担当能力を身につけて発揮できている状態。自信もゆるぎないものとなり、不安を感じることなく意欲高く業務に臨めている状態。

1のように、意欲はあるが担当業務についての知識や技能も持ち合わせていない初心者の部下に対しては、指導者は指示命令中心で教えることに集中し、部下にはできることを増やすことに集中してもらったほうがよいというわけです。1の状態でその業務をいきなり委任されても、部下はどうしていいか分からず困ってしまい、しなくてもよい失敗を繰り返し成果にもつながらないということになってしまいます。

他方で、3や4のようにできることが増えてきた状況では、あれこれ指示して管理せずとも、部下は相応に動いて成果を上げてきます。部下の裁量に任せて創意工夫を促したり自由に考えてもらったりして指導者はそれを支える、あるいは別の新しいステージ1の業務を与えて新しい業務についてやり方を教える、というように、あるべき指導者の関わり方も変わっていきます。

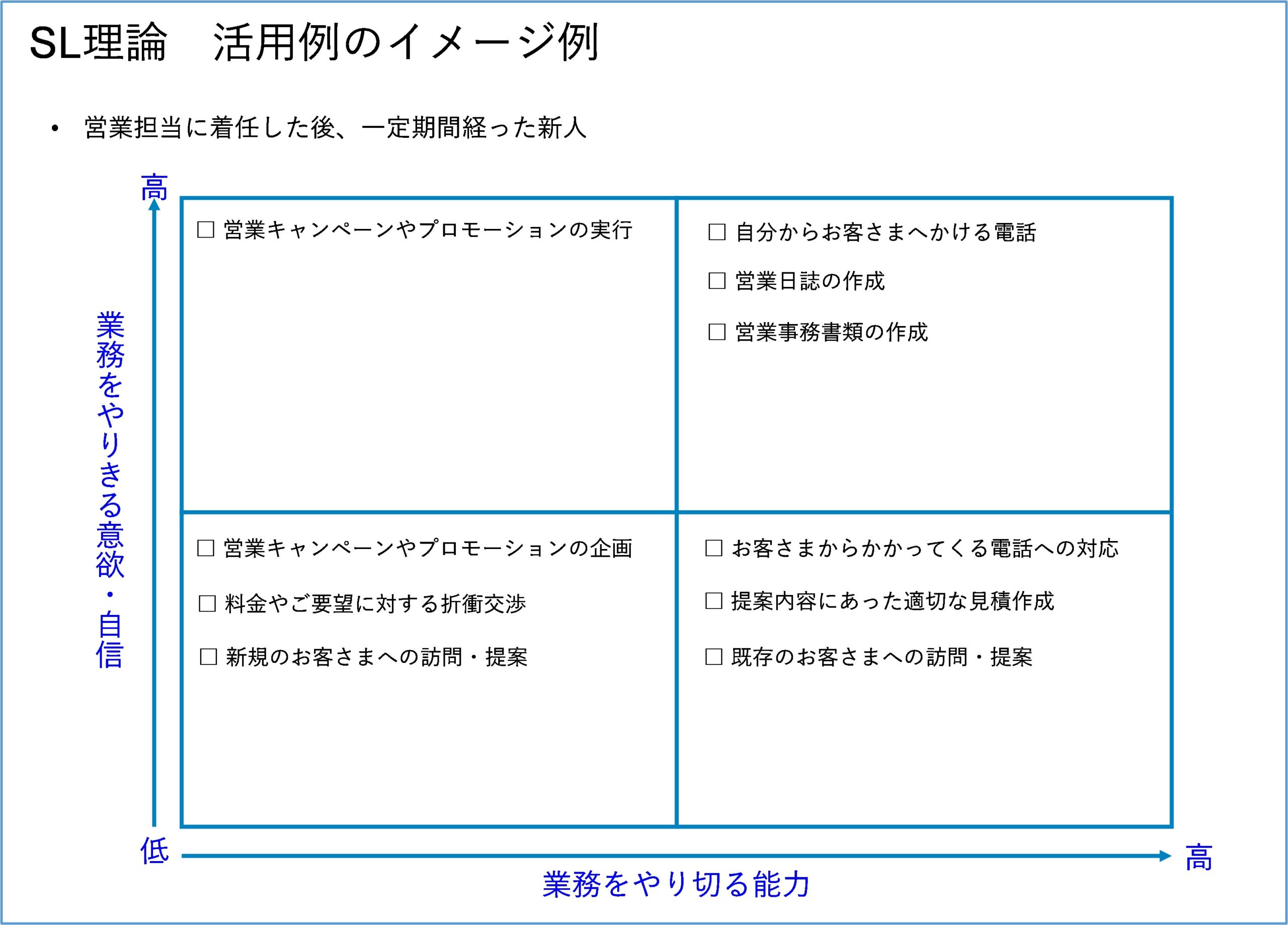

ポイントは、「鈴木太郎さんはまだステージ1」「佐藤花子さんはステージ3まで来た」といった具合で、ひとりの人材をひとくくりにして上記に当てはめるのではない、ということです。そうではなく、「鈴木太郎さんの担当している●●の業務は十分にステージ4と言える、新しく担当してもらう▲▲の業務はステージまだ1、だから●●の業務は任せておいて、▲▲についてこまめにPDCAのミーティングを行おう」というように、ひとりの人材の担当している主な業務ごとに分別して捉えるということです。例えば、次の図のイメージです。このように整理することで、各人材に対するより適した対応のしかたを考える手がかりとなります。

上司として部下がどういう状態なのかを見極めたうえで、適した関与の仕方をすれば、結果として両者の満足度・生産性ともに上がるということを、SL理論は示唆しています。

「自立」「自律」を照らし合わせて考えると、1・2は自立にも至っていない状態、4が自立の状態、自律は4に到達した先にあるもの、と例えることができるのかもしれません。

各社で時々聞くのは、従業員が新たに任された業務に対して1や2の非自立の状態であるにもかかわらず、いきなり自律型人材のような動きを期待され、期待と実態が一致せず成果が上がっていないということです。

例えば、プレイヤーとして与えられた仕事をやり切り成果を上げてきた人材を、期待の人材として経営幹部候補に抜擢したり新規のプロジェクトに加えたりして、「自発的に企画してみて」などと、本人にとって未知の企画業務をいきなり任せてしまうとします。中にはその状態からでもうまく企画を立ち上げられる適性の持ち主もいますが、大半の人は、そのような企画を過去にやったことがなければ戸惑って右往左往することになります。これまでの仕事で成果を上げ自立してきた人材であったとしても、未知の種類の仕事で自立、ましてや自律できるとは限りません。

プレイヤーがマネジャーになるのも同様です。自分の守備範囲の中で特定の業務に集中しているプレイヤーと、他者の仕事も含めて所属組織全体を取りまとめるマネジャー業務は、種類の違うものです。種類が違う以上、やり方についての知識をインプットすることが必要となります。

「マネジャー業務をやっているうちに、誰からもどこからもやり方を教わらなくても、なんとなく勘所をつかんでマネジャーとして自立してできるようになる」のは、一部の人材であって、すべての人材ではないわけです。しかしながら、十分なインプット機会のないままマネジャー業務を任せているという事象は、多くの企業ではよく見られることです。

前述したように、私たちはこれまで以上に早い育成・成長を求める環境に置かれています。企業が、個人が自立するまでの知識や技能のインプット、そして自律するまでの支援に時間と資金をどこまで投資するべきかというのは、なかなか難しいテーマです。そのうえで他方では、いろいろな分野で効率よく生産的に学べるアプリなどのインプットツールも発達してきています。

使える手段は有効に活用し、インプットの質と量を高めていく。インプットさえすれば自律に至るというわけではありませんが、十分なインプットなしには自律の手前の自立にも至らないというのは、確かだと言えます。指導者が直接教えるか、教材を指定するなどして独力で学んでもらうか、方法はいろいろありますが、少なくともインプットの方法を定義して提示することは指導者側のアクションとして望まれるところだと考えます。

今いろいろなところで言われている「リスキリング」という取り組みも、「より活躍できる領域で自立できるように、新たなインプットをしましょう」というのがその本質ではないでしょうか。

しかしながら、すべての人が、「自立」段階の後そのまま「自律」に至るとは限りません。「自立」段階でとどまったままになる場合もあります。

それでは、私たちが自律型人材のステージまで進んでいこうとするには、どうすればよいのでしょうか。その大きな手がかりとなるのは、「承認欲求」を発動できるかどうかだと考えられます。つまりは、誰に、どのようなことで自分が認められたいかを、はっきりと認識するということです。

私たちは、現状維持を望むという本能を持っています。水は低きに流れ、人は易きに流れます。わたしたちは基本的に変化を嫌う生き物です。「自立」まで到達すれば、その業務で一人前と言われ、それなりに立場もできてきます。そこで安定できるような状態になれば、「できればこのまま安定的な状態を維持したい」と思うようになります。

そこで、同じように本能として備えている承認欲求を発動させるわけです。

私たちは、基本的に誰かに認められたいという欲求を持っています。SNSで文字や写真、動画を熱心に投稿する人の中には、ビジネスや収益目的で行っている人もいますが、多くの人は収益と直接的には無関係でしょう。原動力になっている大きな要因のひとつは、たくさんの反応をもらって自分のことを認められたいという承認欲求です。ニュースサイトでのコメントはその典型です。

経営学者のドラッカー氏の遺した言葉の中に、「何によって憶えられたいか」という問いがあります。この言葉は、組織にも個人にも当てはまります。「どのような人に、どのようなことで認められたいかを明確にすること」と言い換えることができると考えます。「誰」と「何」が入るかは、人それぞれです。つまりは、どのような形で自身の承認欲求を満たしたいかをはっきりと認識するということです。

「自立」で現状維持にとどまりたくなる本能に待ったをかけ、「自律」ステージにまで進んでいきたいと思い自身を行動に導くためには、別の本能である承認欲求を現状維持欲求以上に大きくする必要があるということです。

やりたい目標・業務を設定し、「●●の人たちに、▲▲によって認められたい」という承認欲求を発動させて、わざわざ取り組んでいく。そうならなければ、「やらなければならない目標・業務をこなす」でとどまってしまうわけです。これでは自律には進みません。現状維持欲求は強力です。であれば、それを超えて、あえて安定を崩してでも認められるために、更なるチャレンジに進むには、強力な承認欲求を自覚する必要があると思います。

誰に、どのようなことで認められたいかを明確にするには、企業をテーマによく言われる「ミッション・ビジョン・ウェイの明確化」を個人版として自身にも応用する視点が有効です。すなわち、自身の職業人生で何を使命とし、中長期的にどのような状態になっているのを目指し、そうなるための行動規範を明確にすることです。

このことによって、前述した自律型人材の状態を表す「4.やるべきこと・やりたいことが何かを自ら考えたり、やるべきことを見直したりするための判断基準となる行動規範を、自分の中に持てている」を実現することができます。

■育成の注意点

そのうえで、自律型人材の育成には注意点も挙げられます。それは、従業員個人の自発的な判断・行動が、組織の目指すビジョンや戦略と合致していない場合、組織戦略が達成されなくなる可能性です。

本人がやりたいこと、自発的に設定する目標や業務が、組織の戦略に合っていれば何も問題になりませんが、合っているとは限らないわけです。両者のコラボが必要です。

また、各人が自身の判断や裁量で動く自律型組織では、個人や各チームで意思決定が行われていくがゆえに、全体での情報の一元化が難しくなる一面もあります。

こうした逆効果を最小限に抑えて、自律型人材の行動発揮が最大限に活用できるように、例えば次のような取り組みも考えられるとよいでしょう。

・人事評価制度を整備し、個人が掲げる目標や取り組みについて、組織の戦略や目標とかみ合う設定となるよう促していく。

・上司・メンバー間の1on1ミーティングなどを活用し、各人のミッション・ビジョン・ウェイを可視化していく。それらの内容と、組織のミッション・ビジョン・ウェイとの接点を見出すこともする。

・情報共有のためのシステムを整備し、各人材や業務に関する必要な情報が埋もれないようにする。

・Off-JTや合宿など、相互理解を深められる機会をつくる。

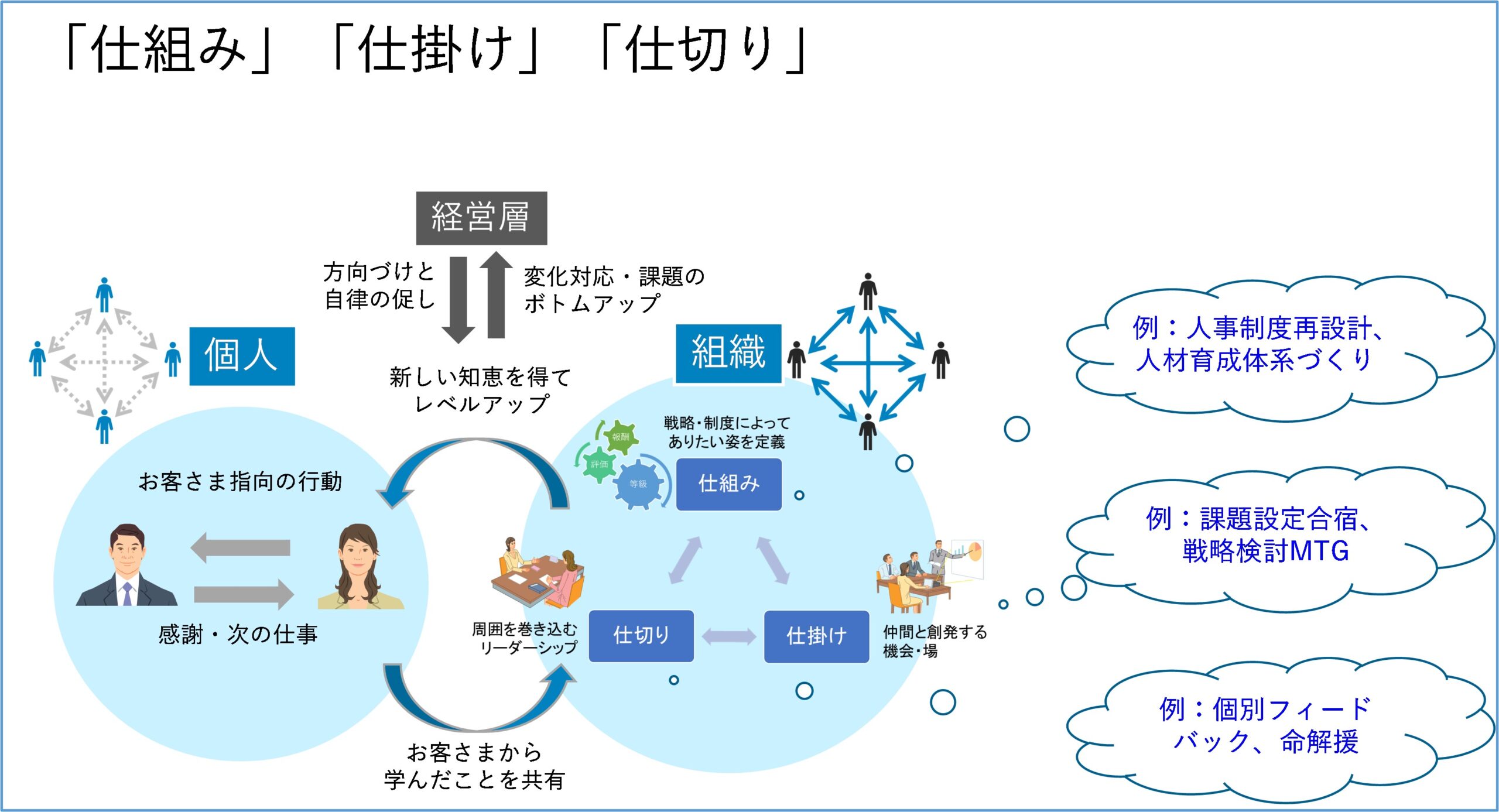

弊社では、人材マネジメントを高めるための施策や活動について、「仕組み」「仕掛け」「仕切り」という切り口で説明することがあります。「仕組み」とは、ルールやシステムなどのインフラのことです。自社に適した人事制度や研修制度等のインフラを構築し、それらを一定の基準に沿って各人に対して運用できる状態にすることです。

「仕掛け」とは、場づくりのことです。例えば、「仕組み」で「上司から部下へ評価結果をフィードバックするための面談を定期的に行う」と規定していても、実際に行われなければ仕組みは絵に描いた餅に終わります。また、仕組みでは規定されていなくても、例えば幹部合宿を企画して行うことでチームビルディングの機会となったり、組織戦略が研ぎ澄まされることにつながる意見交換の機会となったりするなら、活きた場となります。こうした場づくりが、人材マネジメントを高めるうえでは欠かせません。

「仕切り」とは、リーダーがメンバーに対して働きかけるリーダーシップです。上司・部下面談という場がつくられていても、その場でリーダーが部下に対して適切な働きかけができなければ、有効な場となりません。場合によっては、その場がリーダーの言動が適切でないことによって、メンバーの不信感を余計に高めるという結果に終わってしまう可能性すらあります。人対人という視点に立って、相手に対して何を発し、何を受け取ってもらって、何を促すのかが大切になってきます。

これらのことは、自律型人材の育成のテーマにおいても当てはまります。何かひとつの方法や取り組みだけで自律型人材を育てようとするのではなく、「仕組み」「仕掛け」「仕切り」によって、複合的で、網羅的な人材マネジメントの観点から、自律型人材育成を実現させていく考え方で臨むべきです。

以上、自律型人材をテーマに考えてきました。

本コラムの内容が、読者の皆さんの会社において、今後を考えるうえでのヒントになったなら、たいへん嬉しく思います。

藤本 正雄