(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2024」掲載記事)

■はじめに

多くの企業を訪問する中で、「人事評価がうまく機能していない」という話を聞くことがあります。そこで突然ですが、皆さんに質問です。

皆さんの会社の人事評価の目的はどのようなものですか?

何のために評価をするのでしょうか?

それは賞与を決めるため・給与を決めるためのものなのでしょうか?

たしかに「賞与・給与を決めるため」という目的も人事評価のひとつの考え方であると思います。一方で、人事評価制度にはそれだけではなく、「会社が求める行動・期待する行動」を強化するということを目的にすることができます。今回は、そういった考えがあるということをある会社の事例を通してお伝えできればと思っています。そして、そこには「ビジョン」が深くかかわってきます。経営におけるビジョンの価値や効能について深めて頂く機会となれば嬉しく思います。

■ビジョンとは?

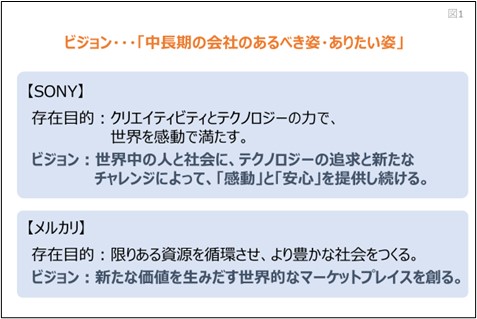

まず、ビジョンについてのお話から入っていきたいと思います。ビジョンとは「中長期の会社のあるべき姿・ありたい姿」のことです。もう少し言えば、少し長い先の時間軸の中で、どんな会社になっていたいのかを言語化したものです。自社の存在目的を実現するための中間到達点を示したものとも言えます。

例えば、ソニーは『存在目的:クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。ビジョン:世界中の人と社会に、テクノロジーの追求と新たなチャレンジによって、「感動」と「安心」を提供し続ける。』とあります。また、中古品のECプラットフォームを提供しているメルカリは『存在目的:限りある資源を循環させ、より豊かな社会をつくる。ビジョン:新たな価値を生みだす世界的なマーケットプレイスを創る。』と定義しています(図1を参照)。

ビジョンのポイントを挙げると「中間到達点」であり、「少し先の時間軸で設定」がされているという点があります。時間軸の設定は、その会社それぞれとお考えください。10年先の設定もあれば、30年先の設定ということもあります。まずここでは、中間到達点としてのビジョンを「掲げている」というところに注目をして頂ければと思います。

■ビジョンと理念の関係

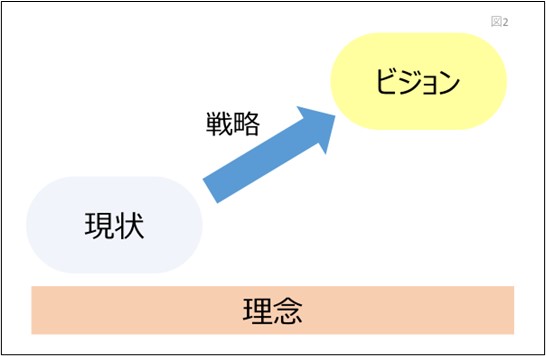

もう少しビジョンのポイントについてお話をしていきます。「掲げる」という点で言うと、企業理念・経営理念を掲げている会社は多いと思います。では、ビジョンと理念はどう違うのでしょうか?

ビジョンは先ほどお伝えしたように「中長期の会社のあるべき姿・ありたい姿」。それに対して理念は「会社が大切にする考え方・会社の土台となる考え方」(図2参照)と定義します。

ビジョンは、この時点までにこうなりたいという姿を言語化しているため、特徴としてはイメージしやすい・想像しやすいという点があります。それゆえに従業員に対してワクワクする気持ちを与え、この会社で働く動機づけがしやすくなるという点が挙げられます。ベンチャー企業をイメ―ジして頂けると少し想像がしやすいかと思います。それに対して、理念の特徴は、お客さま第一や凡事徹底など意味が奥深く、地味で想像がしにくい。当たり前なこととして受け止められがちで、なぜ大事なのかということが理解されづらく、ワクワクしたり、動機づけされたりするということがあまりありません。しかし、継続して実践することで、じわじわと効いてくるもので、理念が組織に定着すると土台となり、会社としてとても安定する。その会社の良い社風がつくられ、永く続く会社になる可能性が高まる。業歴の長い中堅・中小企業に多く見られる特徴です。

私の経験則ではありますが、ベンチャー企業は、ビジョンはあるが理念が薄い。そのため長続きしない。一方、中堅・中小企業は、理念はあるがビジョンが薄い。そのため成長が乏しい。そう感じています。

■ビジョンが明確でない中堅・中小企業 ~なりゆきの経営~

では、中堅・中小企業には、ビジョンはなくても良いのでしょうか?

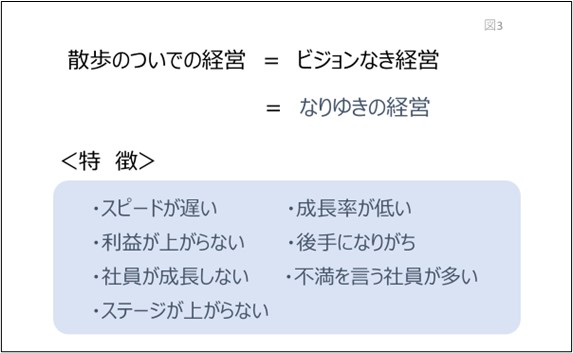

そこで小宮の次の言葉を思い出して頂きたい。「散歩のついでに富士山に登った人はない」という言葉です。これは「決めないとなれない」、「決めるとその確率をグッと上げることができる」ということを言っているわけですが、このことを経営に置き換えてみると「会社として、どこへ行きたいのか、どこまでいきたいのかを決めないとそこへは到達できない」ということになります。

一方で、これまでの私の経験から「どこへ行きたいか、どこまでいきたいか」ということを決めていない会社も多いと感じています。言い換えれば、何となく経営しているという状態です。そのような会社は「散歩のついでの経営」をしている状態であり、それは「ビジョンなき経営」を行っていると言えます。この経営を私は「なりゆきの経営」と呼んでいます。

「なりゆきの経営」の特徴を挙げると、「成長スピードが遅い」、「成長率が低い」、「利益が上がらない」、「後手になりがち」、「社員が成長しない」、「不満を言う社員が多い」などがあり、結果として会社のステージが上がっていないという状況になっていることが多いと実感しています(図3参照)。

■総務部長が作る経営計画 ~経営と執行の違い~

この「なりゆきの経営」に関連して、小宮がこういったことを言っています。それは「総務部長が考える経営計画になっていないか」というお話です。「前年度よりも5%をアップさせた経営目標」、「これまでがこうだったから、来年はこうしようという経営計画」、そういった前年比の経営は、本来の経営者の仕事ではないと小宮は言っています。

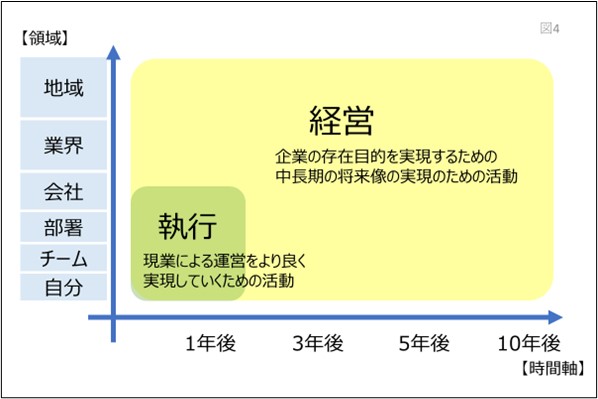

小宮は、総務部長の経営計画の話の下りの中で、次のキーワードについての話をしています。それは「経営と執行の違い」というお話です。この2つ、何が違うかというと、「時間軸」と「領域」が違います。

・経営:中長期、範囲が広い

・執行:短期的、範囲が狭い

言葉にして定義すると、「経営」は、企業の存在目的を果たすための中長期の将来像を実現するための活動。「執行」は、現業による運営をより良く実現していくための活動と言えます(図4参照)。

「経営」は中長期が大前提となります。中長期で考えると、今の事業のままで今後も存続していけるかというと絶対とは言えません。それは、外部環境が変化するから。お客様が求めるものが変わるかもしれない。競合が新たな打ち手で巻き返してくるかもしれない。そうしたことを予測しながら、既存事業の更なる深掘りをしたり、新規事業の検討をしたりしていくことが「経営」の本来のアクションになります。

一方で「執行」は、短期で範囲が狭い。目の前のことをより良くしていくことが求められる。中長期のことよりも目の前のことのほうが、引力が強いため、目の前のことに意識が偏りがちになる。そうすると変化を感じづらくなり、変化への対応が遅くなったり、そもそも対応できなかったりという体質になる傾向があります。

中堅・中小企業の場合、社長や幹部がプレイングマネージャーになっているケースが多いため、執行の風圧がどうしても強くなります。この執行の風圧に耐えて、中長期の視点に立ち、経営の仕事をしていけるかが勝負所になるわけですが、言うのは簡単、やるのが難しい。

またここで皆さんへ質問です。執行だけを続けていくと会社はどうなってしまうのでしょうか?

その回答について、事例を通してお伝えできればと思います。次の事例の会社は「執行中心=なりゆきの経営」になっていました。事例を通して、ビジョンの価値や効能やビジョンと人事評価の関連性についての理解を深めて頂ければと思います。

■A社の事例 ~3年ほどのお客さま第一の取り組み~

A社はある地方にある都市ガスを経営する会社です。従業員数は約100名。設立からは約60年が経ています。A社の社長から次のような依頼がありました。「自社をお客さま第一の会社にしたい。そのために、社員にその考えを浸透させたい」と。A社は理念の中にお客さま第一を掲げており、A社の社長としては掲げるだけではなく、しっかりと実践できる組織にしたいという想いがありました。

その依頼を受けて、お客さま第一というテーマで、小宮の講演を皮切りに、部長研修、管理職研修、一般社員研修を行なうとともに、日常の中でお客さま第一の目標を決めて実践的な取り組みをすることなども行いました。

取り組みのスタートから3年ほど経ったときに、A社の社長から「これまでの取り組みの成果について検証をしたい。それとともに、社員が会社に何を期待しているのか、どういった会社にしていきたいと考えているかについても併せて知りたい。」という依頼を受け、全従業員へのヒアリングを実施しました。

■A社の事例 ~全従業員ヒアリングの結果とその分析~

そこから見えてきたことは、真のお客さま第一の実践とは遠い現実でした。表面上のお客様対応は実施していて悪くはないのですが、言われていることをやっているというレベルで、自分から率先してというレベルには至ってはいませんでした。

また、社長から依頼されたもうひとつの点の「会社に期待していること」・「どんな会社にしていきたいか」についてはどんなコメントだったかというと、「会社に期待していること」については、「給与をあげてほしい」、「休みを取りやすくしてほしい」、「がんばっている人がちゃんと評価されるようにしてほしい」、「離職に対して手を打ってほしい」というものが多く出ました。「どういった会社にしていきたいのか」という点では、ほぼ意見は出てきませんでした。

社員から出た意見や提案は、今あるマイナスをどうにかしてほしいという「マイナスをゼロにするもの」。言い換えれば、不満を無くす・取り除くというものばかりでした。一方で、お客様に対してこんなことがしたい・やりたいといった「ゼロからプラスにする意見や提案」は、ほぼ出ませんでした。これらのことを踏まえて「なぜ、このような状態になっているのか?」、「何がその要因なのか?」を整理・分析することにしました。

整理・分析を終えた後、この現状を社長へ報告。我々の取り組みが成果につながっていなかったことを謝罪するとともに、社長へその要因について次のようなお話をさせて頂きました。

お客さま第一の取り組みがなかなか進まない原因は、社員が「内部志向」になっているためではないかと考えました。そして、「内部志向」になっている大きな要因が次の2つではないかということをお伝えしました。

①仕事が作業になっている。「仕事=作業」であると認識している。

社員の方々は素直な方が多く、言われたことはしっかりやるのですが、それ以上はやらない。基本、受け身。仕事が作業になっていました。作業とは、決められたことを決められた納期で行うこと。一方で仕事は、成果をあげること。成果をあげるということは、外(お客さま・社会)からの期待に応えるということで、そのためには新しい価値を生み出すための創造力が必要になりますが、その点が欠けていました。

②ビジョン(あるべき姿・ありたい姿)が示されていない。

お客様を良くしたいというプラスの意見・提案がない、もしくは出ないという現状をどう認識するか。考えてみれば当然のことなのですが、どこを目指すのかがはっきりしていなければ、前向きな意見は出しようがないとも言えます。どこを目指すのかはっきりしているからこそ、そこへ向けて「こんなことをやったらどうか」、「もっとこうしていきたい」という前向きな意見が出てくるのですが、どこを目指すのかが欠けていました。理念はあるが、ビジョンはないという状態でした。

さらに言えば、執行中心の経営になっていたことが「内部志向」の要因ではないか考えました。そこを変えていくために、社長にビジョンをつくることを提案したのです。ビジョンを作り、指し示すことで、受け身の状態から前向きな状態に社員を変え、真にお客さま第一の行動が取れるようになるという話をしました。社長は我々の話に真剣に耳を傾け、熟考の結果、ビジョンをつくり、示す決断をされ、プロジェクトがスタートしました。

■A社の事例 ~ビジョンづくり「弾み車」~

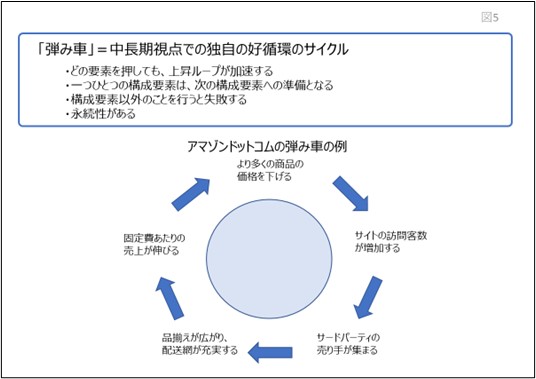

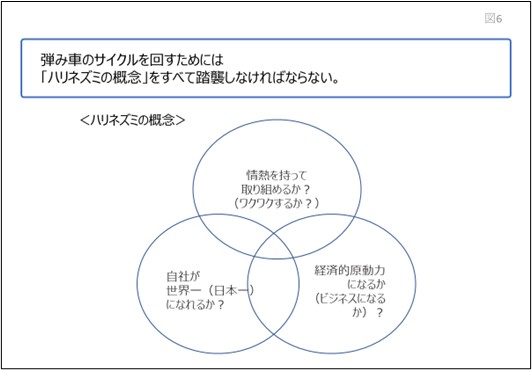

この会社のケースでは、書籍「ビジョナリーカンパニー」で紹介されている「弾み車」という手法を使い、ビジョンの検討を行っていきました(図5・6参照)。

10年後のビジョンを考えるにあたり、まずはプロジェクトメンバーの選定という点で、このビジョンを実現していく中心になるのは今の中堅社員や若手社員となることを考え、それらのメンバーと幹部でプロジェクトを始動させました。

まず検討したのは、「なりゆきの10年」です。このまま、何も手を打たずに経営をしていったら、会社はどうなるのかということを外部環境の情報や自社の組織のことをもとにしながら検討していきました。そこから見えてきたことは、地域の人口の減少とともにガスを使用する世帯が減るということ。また、省エネや脱炭素の影響でガスの使用量がじわじわと減っていくという未来でした。5年後ではさほどインパクトはないのですが、10年後・15年後となると売上や利益に大きな影響が出てくることが見えてきました。すぐにどうにかなるわけではありませんが、このまま、なりゆきで進めていくと、自社の存続が危ぶまれる状態になることが明白になったのです。

その現実を目の当たりにし、特に中堅・若手社員はショックを受けていました。一方で、これは狙い通りでした。これまで社員の中には、「自社はガスの事業を続けていけば大丈夫・安泰だ」という想いを持っている人が多く、未来のことを考える必要性をあまり感じていませんでした。そのため、「なりゆきの10年」の検討がきっかけとなり、プロジェクトメンバーの中でその考えは変わり、ビジョンづくりにエンジンがかかりました。

次に、「既存事業の弾み車」を検討しました。既存事業(ガス事業)の弾み車は人口が増加すればするほど、その勢いを増すというモデルです。逆に人口が減少に向かうと、弾み車の勢いが鈍くなっていくモデルになっているということがわかりました。現時点で、徐々にそこに差し掛かってきているという現状。この現状を打開するためには、あらたな弾み車をつくっていく必要があることがわかりました。

そこで、新たな弾み車の検討を始めていきました。そのためのアイディアは出てくるものの、どのアイディアが良いものなのか、なかなか判断がつかない状態が続きました。その状態を打開したのが、A社の創業の背景の話でした。A社が創業したのは、戦後間もない頃。都市部は少しずつ発展を遂げていましたが、地方はまだ厳しい生活が続いていました。その中で、A社の創業者は、この地方にも都市部のような豊かな生活を提供したい、そのためには都市ガスが必要だと考え、事業を始めたということだったのです。

その話を聞き、プロジェクトメンバーは「この街に住む人に豊かな生活を送ってもらいたい」という想いがA社の原点だということに気づきました。そして、その原点は今も変わらないのではないかという話になったのです。

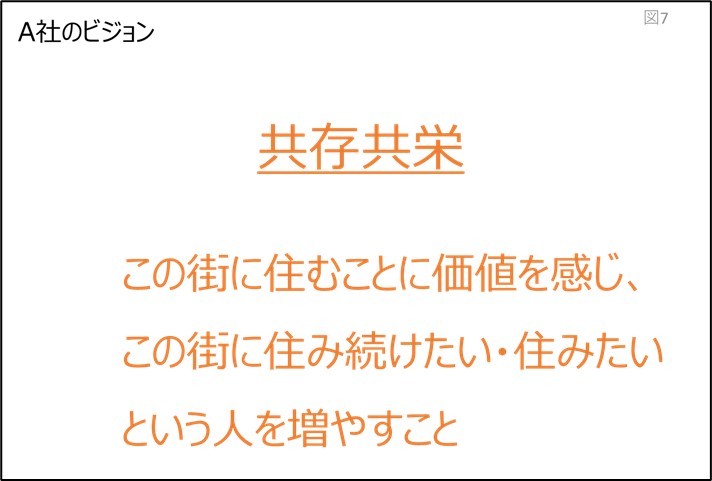

その話からあるキーワードが浮かび上がりました。それが「共存共栄」という言葉です。この街が発展すれば、私たちの会社も発展する。この街に住み続けたい・住みたいという人が増えれば、A社も発展する。そこから、「この街で住むことに価値を感じ、この街に住み続けたい・住みたいという人を増やすこと」というビジョンが見えてきたのでした(図7参照)。

このビジョンは、A社のこれまでの常識を大きく変えるものでした。これまでは、ガスを提供することが中心でしたが、この街に住みたい・積み続けたいということにつながっていれば、ガスにこだわる必要はなくなりました。また、これまではガスを供給している人や会社がお客様という考えでしたが、この街に住みたい・住み続けたいという人を増やすということがA社のビジョンなので、この街・地域にいる人や興味を持っている人がお客様という考え方へ変える必要がありました。

①ガスの枠を超える

②需要家(ガスの供給者)の枠を超える

この2つのことは、A社にとって画期的なことでした。

10年後・20年後の弾み車で検討し、整理したことを全社員に対して社長から発表をしました。その後、社員に対して社長から発表があった弾み車についてどう感じたかということをヒアリングしたところ、もちろん不安の声もありましたが、「自分たちが今後、どのようなことに力をいれていけば良いかということがイメージしやすくなった」、「自社の強みを活かせば、もっとこんなこともできるのではないか」といった以前になかった「お客さまや地域といった外部に向けた前向きな意見」が出てきたことがとても印象的でした。

■A社の事例 ~人事評価制度の刷新を決める~

弾み車で掲げた方向性に向かっていくために、弾み車をただのお題目にしないために、弾み車で描いたことが社員の行動につながるような仕掛けや仕組みが必要だと考えました。そこで目を付けたのが、人事評価制度でした。それまでの人事評価制度は、給与・賞与を決めるためのものでそれ以上でもそれ以下でもありませんでした。そこで人事評価制度を使って会社が求める行動を取ってもらえるようにできないかと考えたのです。その検討の末、人事評価制度の目的を「給与・賞与を決めるもの」から「業務を促進すること」、「人材を育成すること」、「適正な処遇をすること」へ変えることを決めました。

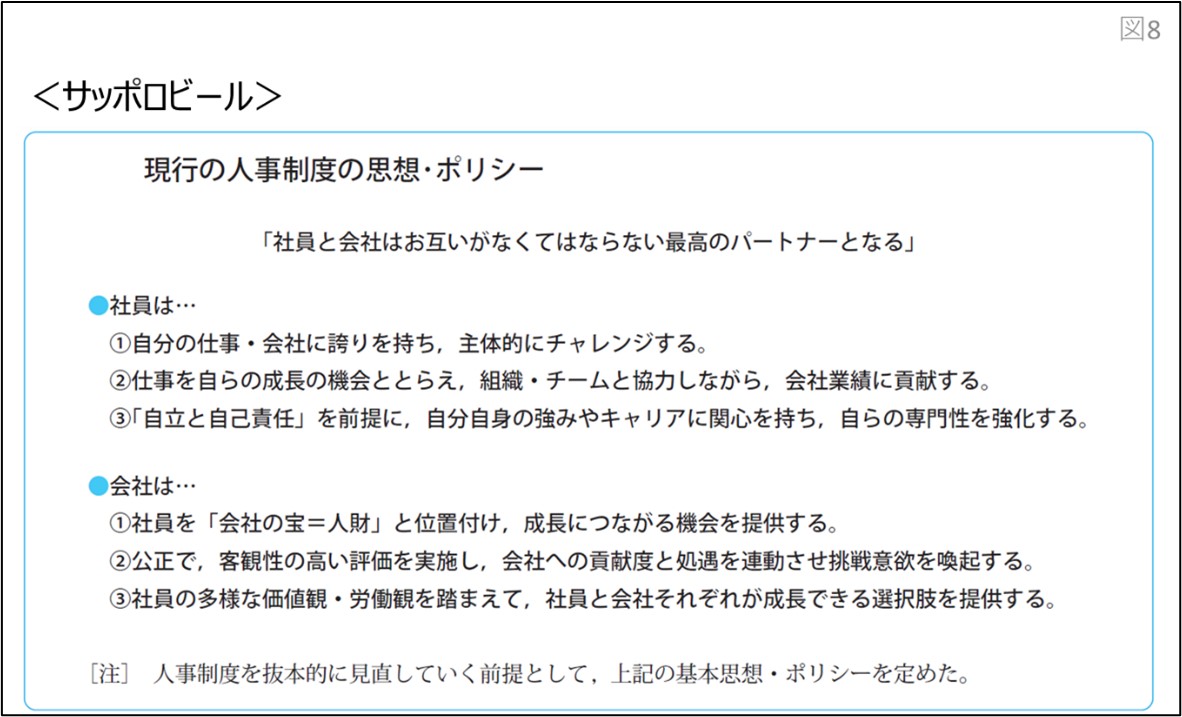

まず検討を行ったのが「人材マネジメント方針」というものです。これは、組織や社員に対する会社の考え方を整理したものになり、人事評価制度を考える上でのベースとなるものになります。例えばですが、サッポロビールでは以下のように定義をしています(図8参照)。

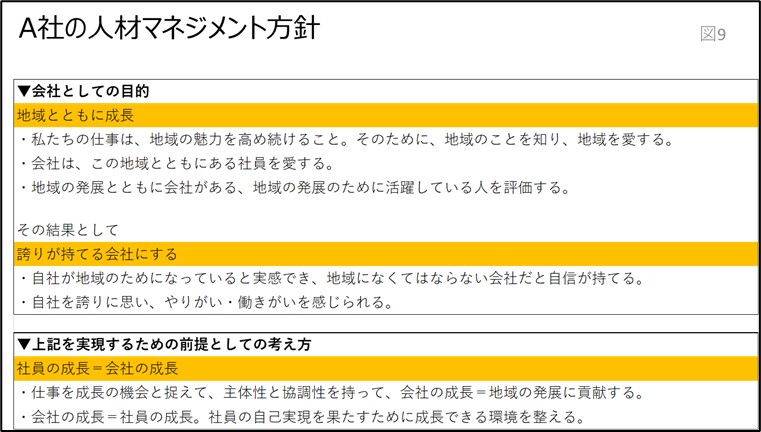

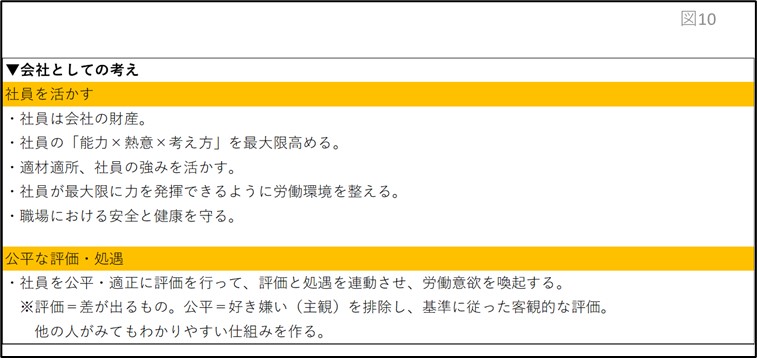

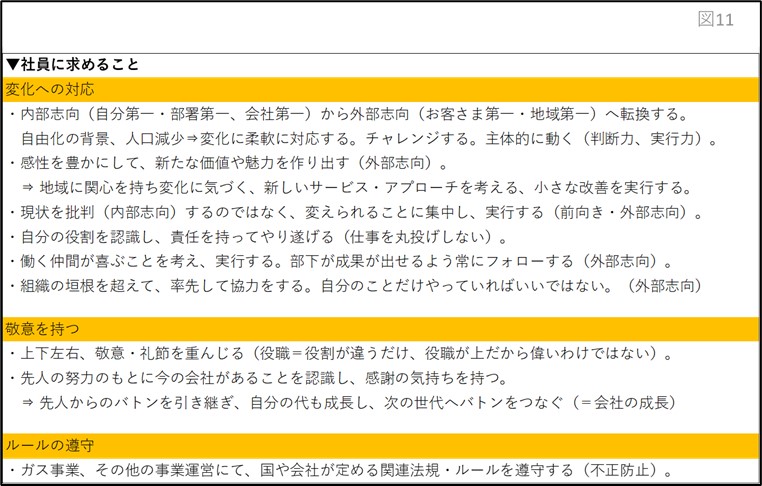

A社では、弾み車(ビジョン)をベースにして以下のように定義しました(図9・10・11参照)。

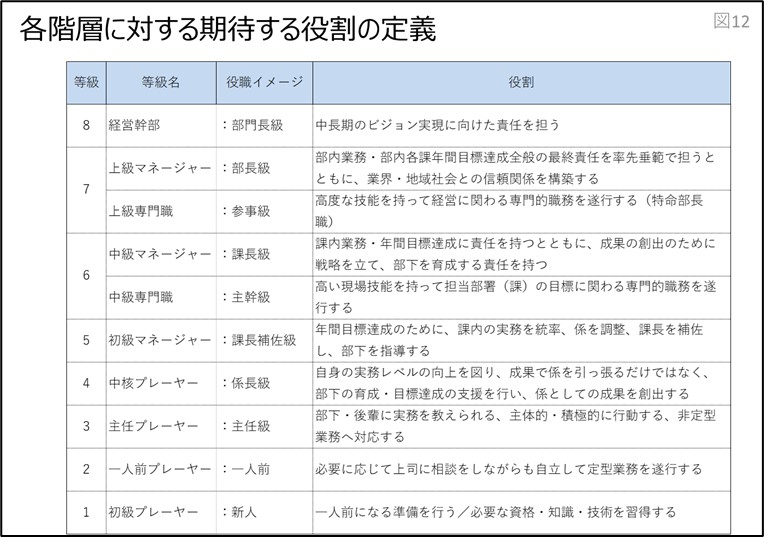

その上で行ったのが、「各階層に対して期待する役割の定義」です。それまでは、A社では、役職はあるのですが、その役職ごとにどのような役割が求められているということが定義されておらず、あいまいなものになっていました。そこで、弾み車や理念、そして人材マネジメント方針をもとに、

新人から幹部までの各階層に対して期待する役割を検討し、決めていきました(図12参照)。

大切なことは、「役割を検討する基準をビジョン・理念・人材マネジメント方針にしているかどうか?」という点です。特にビジョン。ビジョンがない、もしくは明確でないために、ビジョンを考慮におかずに役割の検討をしているケースが多いと感じます。ここを抜かしてしまうと、一般的なもの(どこの会社でも変わらないもの)になってしまいます。また、ビジョンは長期の事業構想なので、それがないと事業の成長にひもづいていない役割になってしまいます。それゆえ形骸化していくのだと考えます。人事評価制度を検討するにあたって、一番注意が必要な部分になります。

A社の場合、どうひもづいているかというと、例えば、

・一般社員の階層:地域の魅力について自分なりに発見をする。

・部長の階層:業界・地域団体について、立場・関係・役割を見極めた上で連携し、信頼関係を築き、業界・地域社会の一員として貢献する。

という形です。

■A社の事例 ~人事評価制度の運用面における工夫~

会社が各階層に対しての期待する役割を定義して伝えても、評価されるからといって、期待する役割を理解して実行するかというと実際はそうではありません。期待する役割をつくったのは良いけど、それが機能していないという話を聞くことも多くあります。そのため、それぞれの階層に対して期待する役割を理解してもらう機会を会社側がつくっていく必要があると考えました。

そこでA社では、「ステップアップ計画」と銘打って、それぞれの階層における期待する役割をもとに、社員に自分自身がこの1年でどうなりたいかを考えもらい、宣言し、それを四半期で振り返るということを実施することにしました。そして、それを管理職が支援をすることで、実効性を高めようと考えました。

せっかく弾み車という会社のビジョン・方向性ができたのに、それに向かって動いていかないというのはもったいなすぎる。「ステップアップ計画」を通して、「弾み車」や「期待する役割」が形骸化しないようにしたのです。

現在、人事評価制度の運用が始まり、初年度を迎えているのですが、感触は良いと感じています。以下は、社員の方々から挙がってきた声になります。

・階層別にどのようなことを目指したら良いのか、どのように行動したらよいのかが解りやすくなった。

・今までは営業課にいたこともあり、数字の目標しかなかったが、自社が求める社員像がわかりやすくなった。数字だけではどのような社員が必要なのかが不明瞭だったと思う。

・係長としての役割、やらなくてはならないことが明確になっているからわかりやすい。

・期待する役割の行動を評価していく上で、部下の日々の業務の観察とメモが重要だと認識した。

これらの声から、社員にとっても良いものになっていることがわかります。弾み車(ビジョン)をベースにして期待する役割を設定することによって、この役割を果たしてもらうことで、社員もハッピー、会社もハッピーになる体制をつくることができたと強く感じました。

■まとめ

今回、「事例から学ぶ 人事評価を機能させるには『ビジョン』が肝」というテーマでお話をさせて頂きましたが、どうでしょうか、ビジョンの重要性や価値、そして人事評価とのつながりについて、感じて頂くことができましたでしょうか?

今回のお話をまとめると・・・

執行がメイン(なりゆきの経営)で進んでいくと・・・

・組織が硬直化(内部志向化)していく傾向がある

・人事評価制度が機能しづらくなる

つまりは、ビジョンがないと、執行に偏っていく傾向があり、それが内部志向化を招く。

経営の視点(中長期の視点)に立ち、ビジョンをつくることで・・・

・外部志向への転換点が手に入る

・社員の気持ちや意識が前向きに転換するきっかけになる

・会社の仕組みを考えるためのベースや基準ができる

前者になるか、後者になるかで雲泥の差が生まれることが、容易に想像できるかと思います。

今回のケースでは、「弾み車」というものを使ってビションを検討していきましたが、「経営計画書」を使うこともとても有効な手段です。少し宣伝になりますが、小宮コンサルタンツが提供する「経営計画書策定支援サービス」では、10年というスパンを前提に経営計画を検討していきます。その理由のひとつは、3~5年では外部環境にそこまで変化はないのですが、10年というスパンで考えると、その変化率が大きくなり、その影響を考えやすくなるというメリットがあります。もうひとつは、3年や5年では、思考が現実的になりすぎて、会社を成長させるワクワクするようなアイディアやプランがなかなか出てきません。10年というスパンで検討することで、「現実」より「理想」に思考を近づけることができます。ビジョンは、社員を動機づけることができたり、その基準をわかりやすく示したりすることができる点に大きな価値があるので、理想についてアイディアをたくさん出すことは欠かかせないポイントになります。

今回のお話を参考にして頂き、ぜひ小宮が定義する「良い会社」となるきっかけを掴んで頂きたいと強く思っています。また機会がありましたら、この後、A社がどうなったかについてお話ができればと思っています。最後までお読み頂き、本当に有難うございます。

金入 常郎