(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2025」掲載記事)

村上春樹さんの「走ることについて語るときに僕の語ること」。走ることと小説家としてのありようや創作との関りを語っています。村上春樹さんには、遠く及ばないですが、私もマラソンが趣味です。走ることと経営、コンサルタントとしてのありようについて語ってみたくなりました。

■長距離走の中で得られる心の変化

レースを1か月後に控えたある週末に27キロ走りました。中途半端な数字ですが、25キロ予定で走りはじめて、2キロプラスになったのでした。大体、3時間くらいかかります。日中は、色々と家事やら子どもの相手やらもしたいので時間が取れません。…というわけで、朝3時半に起きて、4時にスタートしました。ランニング用の電灯を胸につけて走ります。そうやって足元を照らせば大丈夫。田舎なので、車も人もいません。コンビニを給水所にしながら走りました。

真冬の朝、気温は氷点下。最初の10キロは、本当に暗くて静か。地元の氏神様が祀られている神社をゴールに走りました。神社で手を合わせると充実感と感謝の気持ちが湧いてきます。

そこから5キロほど走って、コンビニで給水。時刻は5:30。日の出は約1時間後ですが、空も少しずつ明るくなってきて、気持ちが前向きになっていきます。再び走りだすと、電灯がなくても足元が見えるようになってきました。少しずつ車も増えて、犬の散歩の人、ランナー、これからスノボに行こうと駐車場に集まる若者たち…。町がちょっとずつ動き始めるのを感じます。普段は、気に留めないような光景ですが「みんなここで生活しているんだよな」とぼんやりと思ったりしました。

最後の10キロ、日の出の直前が一番冷え込む。「理科の授業で習ったけど、ほんとなんだなあ」と実感。今日は天気も良い。朝日に照らされた霞ヶ浦が目に入る。「有難うございます」という感謝の言葉が浮かんできました。自然と笑顔もこぼれて、体が軽くなる。ラストスパートして、家に到着。家族はまだ寝ている。私だけ、内緒で冒険していたような感覚です。

ランニングを振返ると、空が少しずつ変化していったことを感じていた自分がいました。空の変化で、身体に感じることも変わっていきます。空気の音を感じながら走ると、外界と一体になっている自分に気づきます。

「音楽なんて聴きながら走るもんじゃないよ」…と誰かに言われたことを思い出しました。やっぱり、自然をそのまま感じることが有難い。それと、早朝…というより、深夜に起きて走るという冒険をすることで、発見がありました。

「ああ、これがマインドフルってことなんだなあ」と実感しました。

マインドフルとは、「いま、ここ」の自分が感じていることをそのまま受け取っている状態です。いつも情報に支配されている私たちですが、だからといって何かを失っているとは思っていません。でも、こうやって身体が感じることに気持ちを集中する状況をつくると、失っている何かに気づきます。走っている中で、自然と笑顔になったり、感謝の気持ちが沸き上がったりしてきたのも不思議でした。これを失ってしまっているのだとするともったいないです。

■自らの心の変化に着目することでファシリテーション力を高める

私は、組織や人の問題を扱うコンサルタントとして、対話の場のあり方を探求しています。そのなかで大切だと思っているのは、自分の気持ちに素直になることです。心の変化に向きあう習慣があることで、ミーティング等の場でも、場の空気を感じ取ることができます。そこから、前向きな空気に変えていったり、みんなの考えをより本質的なところへ深めていくための問いを投げかけたりします。

このとき、問いの内容、つまり顕在化された情報にばかり目が行きがちですが、目に見えない、触れることのできない何かをみんなで触れられるようにしていくこと、そこにファシリテーションの神髄があります。走って体力がつくだけでなく、身体から感じる力を高めて行く。AIにはまだ持ち得ないであろうこのような身体的な知性は、組織や人の問題を扱う上で、ますます大切なものになっていくでしょう。

■見えないところの変化を待つことができるか

マラソンのトレーニングをしていると、走りが変わったことに気づく瞬間が訪れます。「ああ、こういう動き方をすれば良いんだ」と実感するわけです。それまでは、「こういう風に動かそう」と体の特定の部分を意識しながら走るわけですが、すぐには思うようになりません。頭では分かっていても、身体は今までのままだからです。それでも、意識して繰り返しているうちに、無意識の領域で身体が変わっていき、いつしかできるようになります。

経営も似たようなところがあります。たとえば、管理職がいつまでもプレーヤー目線でいる、というような問題があるとしましょう。そこで、研修で組織マネジメントを教えたり、人事評価の項目に部下育成を加えたりと手を打ちます。そのように意識して問題を解決しようと取組むわけですが、すぐには結果がでません。施策を繰り返したり、何度も伝えたりしているうちに、少しずつ何名かの行動が変わって、組織全体に良い影響を及ぼしてゆきます。

大切なのは、意識して手を打ちつつも、無意識の作用にまかせて、変化が起きるのを待つことができるかどうかです。機械ではなく、人が事業を営んでいるわけです。OSをアップデートしたり、アプリを入れ替えたりすることとは違います。相手の変化を信じて待つことができるかどうか。本人たちも無意識の部分で学び、変化をしていきます。焦らずに、ある意味で結果は手放しつつも、手を差し伸べたり、フィードバックをしたりしていくことが大事です。

■変わったという結果ではなく、変わるための力が身に着くかどうか

再びマラソンに戻ります。

今までできなかった足の運び方ができるようになると、もっと欲が出てきます。それに現状維持のままでは、再び限界が見えてきます。できるようになったその先に、次のできないが現れます。その積み重ねによって、私たちは自分でも思いもしなかった境地に立つことがあります。

これまた経営も同じです。

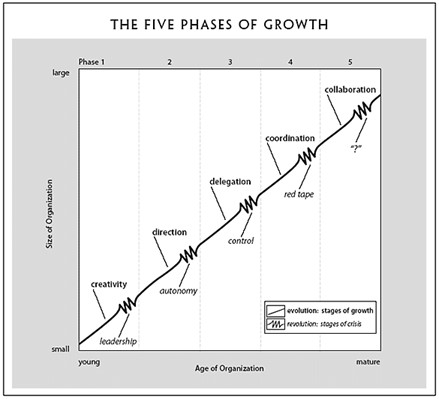

たとえば、グレイナー教授が提唱した「企業の成長モデル」というものがあります。

図 1 企業の成長モデル[1]

Larry E. Greiner(1998), Evolution and Revolution as Organizations Grow ,Harvard Business Review

詳細な解説は検索すると日本語のものが出てくるので、そちらを参照いただければと思います。

内容をざっくりいうと…

・企業の成長は5段階ある

・節目ごとに危機があって、それを乗り越える変革(Revolution)によって次の段階に行く

・その繰り返しによって組織は進化(Evolution)していく

という内容です。ステージごとに何によって組織が成長し、どんな危機が訪れるのか、論文のなかで詳細に定義されています。

読み返していて、目に飛び込んできたのは、”Realize that solutions breed new problems.”という言葉でした。「解決策が新たな問題を生むことを悟る」ということです。これは、解決策の副作用のことではありません。節目を越えて、次のステージに行けば、次の課題が見えてきます。成長そのものではなく、次のステージに行くために現状に満足せず、変わりつづける組織能力こそを獲得しなさい、ということです。

私たちは、良くも悪くも変わっていくし、時に矛盾し、葛藤します。それでも進むから、節目が生まれます。これは、人も組織も同じです。無意識での変容を意識的に受け入れ、節目をつくることで、その組織のありようが作られていきます。人の顔も、苦労を重ねた人の方が味わいがありますよね。そういう人には、葛藤を力に変えるレジリエンスがあるものです。自分の組織が、いまどのような段階にいるのか。いまの課題を乗り越えた先にどんなチャレンジがあるのか。葛藤しながらも変わろうとすることを受け入れるレジリエンスが自分たちにあるかどうか。時に立ち止まって考えてみたいところです。

■変わっていくための能力を高めるには?

先日、朝ランをしていて、ふと、自分のフォームがどうなっているか確認したくなりました。つまりは、立ち止まっての確認です。

私の自宅があるのは、茨城の片田舎。まるで車は通りません。反対側の歩道の縁石にスマホをおいてビデオをまわしました。ここのところ足の運び方を改善してきたので、比較的楽に長距離を走れるようになっていると自分では思っていたのです。その足の動きを確認したかったのですが、再生してショックを受けました。足の運びではなく、上半身が自分の思っている形と違ったのです。想像よりも後傾していて、腰が落ちています。理想とするのは、背筋を伸ばして腰を高く保ち、軽く前傾している状態です。そのつもりで走っていたのですが、実際の姿を見ると理想からは程遠い…。

「やはり現実を直視しないとだめだな」と思いました。

私たちは、想像力が豊かなので、実際に見なくても現実がどうなっているか理解することができます。これは、私たちの強みでもあるのですが、ときに落とし穴になります。「現場・現物・現実」の3現主義は、このことを戒めた言葉です。

■頭で分かっているだけでなく、心と体に刻まれているか

一方、直視しても見えないことがあります。「思ったより後傾している」と分かるのは、理想としている姿が分かっているからです。ランニングの場合、私は書籍やYouTubeの動画を見て、理想的な姿をインプットしています。イメージとしてだけでなく、股関節や体幹など、ランニングのメカニズムも学びながら理想の姿を捉えています。こうしたインプットがなければ、実際の姿を見ても「なんか、格好悪いな」くらいで済んでしまったかもしれません。日常的に情報を頭にインプットしつつ、身体を動かしながら、理解を深めていく。この繰り返しが現実を見る解像度を高めます。

仕事でも、あるべき姿を意識しつつ、実行に移し、振返りながら自分のありようを見つめてきたリーダーは、やはり優れた目を持っています。

先日、お客さま先でマネージャークラスの方々と業務の振返りをしていたときのことです。外食産業なのですが、なかなかパートやアルバイトの接客のクオリティがあがっていかないという話がでてきました。マニュアルはあるものの、徹底できていない。徹底できていないのは店長や自分たちマネジャーもどこか甘くなってしまっているから。何より、クオリティをあげてお客さまに喜んでいただこうとする熱意が足りないという反省の言葉が出てきました。

それを聞いていたある役員が少し違った見方をフィードバックしました。

「みんなの話を聞いていると、熱意はあると思いますよ。ただ、うちには『80:20の法則』って言葉があるじゃない。80の方は、マニュアルでやることだからそれは100%出来てなきゃならない。加えて、20の部分でもっと違うことにチャレンジしたり、自分なりの工夫でお客さまを喜ばせたりすることが大事。その20の議論ができてないんじゃないかな」

その場に居合わせたみんなが、はっとした様子でした。

この『80:20の法則』は、社内で長い間使われている標語の一つです。この言葉をみんな知っています。でも、彼が指摘するまで誰も言及していませんでした。言葉を知っていることと、それが自分たちの行動に表れていないことに気づくのには大きな差があります。

会社の成長を支えてきたこの役員は多くのチャレンジをしてきたことで社内でも一目置かれています。チャレンジするだけでなく、そのチャレンジが持つ意味やチャレンジすることで何を得られたか、次は何をしていくか、いつも考え、周囲に熱く語っています。恐らく、何度も「ああ、やはり『80:20』って大事なんだ」という体験をしてきたのでしょう。そして、周囲に語り、その意味するところを探求しつづけてきたのだと思います。

■変革を生み出す「言葉の力」と「行動の力」そして「内省する習慣」

言葉を知っているだけでは、身に着いていることにはなりません。もちろん、言葉によって知識や考え方を知ることもできます。とはいえ、本当に「分かる」には体験がともないます。その体験もまた、体験しただけでは知恵になりません。内省して、その意味することを言葉として紡ぐことで自分なりの理解も深まっていきます。そして、我々にとって大事な原則だと思える『80:20』のような合言葉が生まれます。

熱意がない、徹底できていないのはその通りなのでしょう。そういう反省は良いのですが、それだけでは次につながらない。反省したのだからそれで良し…と妙な免罪符になってしまうかもしれません。

反省は確かに大切ですが、それを次の行動につなげるには、具体的な問いと行動の方向性が必要です。例えば、「何を変えるべきか」「どのように工夫を加えるべきか」といった問いを持つことで、ただの反省が具体的な成長のステップに変わります。ここで重要なのは、言葉を単なる知識としてではなく、自らの体験や行動に結びつけて実践することです。

今回の役員の指摘が皆を「はっ」とさせたのは、『80:20』という言葉が単なる標語ではなく、自らの経験に基づいた生きた知恵として共有されたからです。言葉が意味を持つのは、それを使い、振り返り、価値を見出すプロセスがあってこそ。それが個々の行動や組織の文化として浸透していくことで、初めて実効性を持つのです。

マラソンフォームの改善と同じように、仕事における反省やフィードバックも、理想を思い描きつつ、現実を直視し、試行錯誤を繰り返す中で少しずつ形を変えていきます。重要なのは、現場を見つめながら、理想と現実のギャップに向き合い、そこから学びつづける姿勢です。

こうしたプロセスを支えるのは、一人ひとりが持つ「言葉の力」と「行動する力」と「内省する習慣」です。現場で働く人々が自分の言葉で反省し、考え、挑戦する。そのプロセスが繰り返されることで、組織全体が成長していきます。

■言葉と身体の対話:ハードル走における言葉の力

僕たちはハードルを跳ぶ時に、「タタ・タタターンじゃない、タタタタ・ズッ・ターンなんだ」という表現をすることがあります。「ズッ」と音を入れた瞬間に、選手は1回、沈み込みが入る。「タタ・タタターン」は、ずっと高いところで跳んでいる感じですが、「ズッ」という低音かつ濁音が入ることで、動きが変化します。[2]

こちらは、ハードル走でオリンッピクに出場した為末大さんが、言語学・認知科学を研究している今井むつみ先生との対談で語っていたことです。

私たちは、身体を動かすときに、力の加減やリズム、地面から跳ね返ってくる感じなど、言葉にならない身体感覚を得ています。これを伝えようと思うと、やはり、「タタ・タタターンじゃない、タタタタ・ズッ・ターンなんだ」になるのだろうと思います。とはいえ、ハードルを飛ぶときの身体の使い方など、原理や仕組みは、「タタタタ・ズッ・ターン」では伝わりません。具体的な言葉で順序だてて伝える必要があります。言葉が持つ力に感心しつつ、一方で限界も感じます。

言葉は、現実を写しとっていますが、そもそもの「現実」の捉え方は人によって違います。例えば、虹の色は国によって数が違います。アメリカでは8色、日本では7色です。月の模様をうさぎと捉える国もあれば、蟹と捉える国もあります。もしかすると個人個人に聞いたら、同じ国、文化圏でも違うかもしれません。つまり、同じ言葉を聞いて想起されるイメージや身体感覚は、一人ひとり違うのです。

■為末大さんの教え方:たとえと擬態語を用いた説明の巧みさ

為末さんのYoutubeでの動画を見ているとある特徴があります。それは、身体の使い方について説明するときの「たとえ」や「擬態語」の巧みさです。

説明全体としては、以下のような流れが多いです。

- なぜこの体の使い方が大事か

- その使い方ができたり、できなかったりする理由=人体の構造・制約の解説

- 人体の構造・制約を前提として、できるようになるためのポイント

- 実際のトレーニング方法

走る哲学者と呼ばれる彼は、ゆったりと、ややほんわかと、理屈を説明します。その際、実際に身体を動かしながら話をします。そして、時々「ここで膝や足首を固めます。固めるといっても、硬いゴムのようなイメージです。それで、ポーンとバウンドさせる。鉄のようなカチカチの固さではないです。なぜなら…」といった表現が入ります。実に巧みに、身体的イメージを「硬いゴム」のようなたとえや「ポーン」という擬態語を使って補足しています。だから、聴いている側も分かりやすい。

私も競技はマラソンですが、為末さんの動画を参考にします。いつも身体を実際に動かしながら、視聴しています。

「たしかによく膝や足首を固めろといわれるからやってたけど、そういう理屈ね。あーなるほど、硬いゴムのようなイメージで動かすと…(実際に動かす)ああ、この感覚かあ」

聞いてみて、実際に動かして「ああ、この感覚かあ」が得られることが「分かる」ということだと思います。言葉で聴いて理解したつもりでも、それは、頭で知っているだけ。身体で分かるには、言葉を超えたところの感覚を得る必要があります。

■理解の再構築:アンラーンによる深い学び

これは、運動のことだから当然かもしれません。しかし、運動に限らず、分かるとは、身体感覚がセットです。納得することを「腹落ちする」と「腹」を使って表現しますが、腹から分かるという身体感覚に根ざしているのでしょう。

以上の話をいまいちど整理すると…

- 聞いたり読んだりして「いったんの理解」を作り(インプット)

- その「いったんの理解」を自分で再現してみて(アウトプット)

- 「ああ、こういうことか」と身体感覚を得て理解を更新する(アンラーン)

となります。

3番目のアンラーンとは、自分の持っている理解に、違う角度から光があたることで、理解が再構築されることを言います。本質的な「分かる」はこのアンラーンです。アンラーンは「自分の持っている理解」が前提になっています。その理解は、それぞれの経験に基づくものなので、詳細に解像度をあげたら、まったく別々のものです。

ゆえに、2のアウトプットが必要になる。これは、表現された結果ではなく、表現しようとする過程でどんな身体感覚を得ているかに着目することが大切です。そこへ「硬いゴムのような」やときに「ワーッ(と言いながら体で表現)」という外からの補足が加わると、「あ、こういうことか」につながるのだと思います。

為末さんのようなエキスパートになると、自分の身体との対話を繰り返してきています。加えて、誰かに教えようとすることを通じて、捉え方の解像度や相手にあわせた補助線の引き方がうまくなっていきます。結果、自分の理解も更新される、そんなことが起こっているのだと思います。

インプットのスピードや量のことに目が行きがちです。最近は、タイパと称して、動画の倍速再生による視聴が行われます。そのタイパ意識は否定しません。ある程度の量のインプットによって熟達に至るからです。ただ、それは「いったんの理解」です。その先に「自分なりの理解」があります。これを探求することが学びの楽しさで、この繰り返しが自分だけの強みをつくるプロセスです。

そして、ここでは言葉が使われています。自己内の対話は、チームで高め合う対話につながっていきます。次には、チームで走る駅伝チームの言葉を考えてみましょう。

■青学の勝利に見る規律と感謝

箱根駅伝、今年も青学強かったですね。過去11年で8度目の優勝です。原監督はインタビューで「最近は私がガミガミ言わなくても、学生たちが自らトレーニングや寮生活をしっかり取り組んでくれている。『ありがとう』と言いたい」とおっしゃっていたのが印象的でした。

よく知られた話ですが、原監督は、就任して3年経っても結果が出なくて、とにかく競技成績のよい高校生をスカウトしたことがありました。ところが、この選手がトレーニングや寮生活の規律を守らない。結果としてチームの成績は前年よりも落ち、崩壊の危機にあったといいます。その教訓から「表現力豊かで、勉強もしっかり取り組める心根のいい選手」をスカウトするようになったそうです。

この話から連想するのは「成功の循環モデル」です。簡単にいうと、結果を出すことをスタート地点にしてもロクなことがない。「関係の質」を高めることから始めなさいというものです。関係の質が高まれば、思考の質、行動の質が高まり、良い結果が得られる。そして、さらに関係の質も深まっていくのです。

では、原監督は関係の質をどのように高めたのでしょうか。インタビューの言葉を裏返すと「ガミガミ」言っていたことになります。関係の質というと「ほめる」「傾聴する」といった行動をイメージしますが、そればかりではないようです。過去のインタビュー記事や著書でも「ウチは監督が絶対というチームではない」とも言っているのですが「ガミガミ」も言っていたことになります。何に対してガミガミ言っていたかといえば「規律」ということになるでしょう。そして、ここには原監督の「人間性を育てるのが指導者の役割」という信念があります。

「お子さんをお預かりする以上は、責任を持って陸上の成績が伸びるように全力を尽くします。しかし、あくまでも生身の体で勝負するのが陸上競技です。箱根駅伝に出場して活躍できるかどうかは正直、100%の約束はできません。ただ、社会に出ても恥ずかしくない人として成長させることは約束します」[3]

これは、原監督がスカウトする選手の親御さんに必ずする話だそうです。どんなに心根のよい選手であっても、人間は弱いところがあります。自分を律しつづけるのは簡単ではありません。だから、指導者の役割として「ガミガミ」と言う。その目的は、陸上の成績ではない。社会に出て活躍できる人間性を育てること。それが、親御さんに約束した幸せな人生のための4年間である、というわけです。

この大切さを実感しながら実践をつづけている原監督もまた幸せなのだと思います。そのことは、選手たちに「ありがとう」と言っていることからも分かります。さらに印象的なのは、選手同士の間でも「ありがとう」と伝えあっていることがテレビ中継の中で何度も見られたことです。規律を軸にコミュニケーションをとることで、関係の質が高まり、互いの貢献や存在そのものに「ありがとう」という思いが湧いてくるのでしょう。こうした「ありがとう」の頻度をチームがうまく行っているかどうかのKPIにしたいと思いました。

このようにして見てくると、「心技体」ってよくできた言い回しだと思います。前向きな心で、フォーム(技)を探求し、そのフォームが身体に身につく。これも、仕事や経営と同じです。

■ランニングと経営に共通する動機づけ

私の場合、誰かのために走っているわけではありません。自分が変わることの内発的な動機づけによって続いています。仕事や経営は、そこにお客さまがいます。そのお客さまに役に立つ自分の存在意義によって動機づけられます。加えて、経営はひとりでやるものではありません。自分“たち”の存在意義によってそれぞれが力を発揮するベクトルが定まります。これが経営における心でしょう。

では、経営における「技」は何でしょうか。戦略やマーケティング、イノベーション、生産性の向上、コストパフォーマンスの最大化…など方法論はたくさんありますが、最終的には商品・サービスに集約されるように思います。

マラソンも同じです。フォームの知識だけでなく、エネルギーの代謝など、体の仕組みを知ることも必要です。レースになれば戦略も求められます。これらの技によって、マラソンの場合は、タイムや順位があがります。経営は、売上や利益です。とはいえ、これは結果。成果としてお客さまを喜ばせる商品・サービスができているかどうかを探求すべきでしょう。

■実行力と組織の成長プロセス

さて「体」です。目指すビジョンや目標、実行したい戦略があるとして、それを実現できる力が経営における「体」です。

まずは、実行するための知識をインプットする必要があります。そして、それらが身に着いている必要もあります。これがスキルです。スキル(Skill)とは、そもそもスキン(Skin)が語源だとされています。身に着いてなんぼ、というわけです。意識せずともできる、つまり習慣になっているということですね。

この習慣には、一段抽象度の高い次元のものもあります。例えば、毎日振返りをしているなど、成長を積み重ねるための習慣です。成長の節目では、自問自答を伴います。経営は、これを組織で行います。自問自答ではなく多問多答になります。この時注意したいのが、すぐには結果が出ないということです。一人でやるマラソンでもすぐには、結果が出ません。そのためフォームをあれこれ変えることになるのですが、時に逆効果になります。それは、フォームを表現できる身体になっていないからです。ある程度我慢してつづけることが大切です。

まして組織でやる場合、そう簡単に結果は出ないし、どこがボトルネックなのかも見えづらい。ボトルネックを見出すための何でも言い合える対話の場が必要になります。そして「なんでも言い合える」風土もまた、組織としての習慣です。無意識にできるようになるためには、リーダーが意識して作り上げていくことが必要です。

■成長と成果を結ぶ日々の積み重ね

心を省みて、技を磨き、身体を鍛える。身体ができてくれば、技も磨かれ、心も磨かれる。その循環を小さな一歩の積み重ねによって回すことで、遠くへ行くことができます。

遠くの目標としての長期ビジョンを描きつつ、毎日を地道に歩んでいく。矛盾するようですが、どちらも必要な要素です。にもかかわらず、どちらかがおろそかになってしまう。

成果を得るには成長しなくてはならない。でも、時間をかければ必ず成長できる。いつからでもどこからでも私たちは変わることができる。その事実を体感的に知っているかどうかが成功を左右するのではないでしょうか。

だから、私は、これからも走りつづけます。

馬場 秀樹

[1] Larry E. Greiner(1998), Evolution and Revolution as Organizations Grow ,Harvard Business Review

[2] 『ことば、身体、学び「できるようになる」とはどういうことか』為末大・今井むつみ(著)扶桑社新書

[3] 『フツーの会社員だった僕が、青山学院大学を箱根駅伝優勝に導いた47の言葉』原 晋(著) アスコム