(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2025」掲載記事)

■リーダー育成の現場とドラッカー先生の歴史観・経営(マネジメント)観

私は年間200日ほどリーダー育成、社員育成の場に立たせて頂いています。特にリーダー育成の場は次の経営者候補でもある経営幹部、部長・課長層が主な対象となりますが、私がご支援させて頂いている企業の半数以上では社長自らがその教育研修や塾の場に参加しています。要すれば“社長の分身”、或いは社会・お客さまにとっての“会社の代表”をその場を通じて育むことで、その会社をより強く、より良い会社(偉大な会社)にすることを目的としています。事業規模を拡大させようとしているお客さまであればなおさら“社長の分身”が必要になります。しかし一般社員であっても、お客さまの前では常に“会社の代表”ですから、分身である必要があります。

この十数年、様々な会社でお仕事をさせて頂いて感じるのは、現場に優秀なプレイヤーはいても、真のリーダーが少ないということです。私もそんな偉そうなことをいえるほど立派な人間ではありませんが、世のため人のために、Ⅰミリでも世の中を良きものにしていきたい、先人がしてくれたように後世により良き世を残したいという心で、一人では為しえない大いなることを為して人々に貢献するのが会社の共通の存在意義であり仕事の本来の貢献と責任だとするのが私の基本的な考え方です。ゆえにわざわざ自分で選んだ会社組織に集いながら仕事をしているはずです。この本義が失われた会社や現場では何が起きているかというと、唯物論(精神性や心など目に見えない価値の実在を否定し、あらゆる価値を目に見えるモノやお金におくこと)の横行と目先の売上利益主義、または仕事ではなく目的目標を失った惰性による作業です。

社会生態学者にして経営コンサルタント、そしてマネジメントの父であるピーター・ドラッカー先生は次のように語ります。

「成果をあげるエグゼクティブの自己開発とは真の人格の形成でもある。それは機械的な手法から姿勢、価値、人格へ、そして作業から使命へと進むべきものである。」

出典:P.F.ドラッカー『経営者の条件』(ダイヤモンド社)」

或いは、仕事の目的の根本にあるはずの企業の目的については、次のような有名な至言があります。

「企業とは何かを理解するには、企業の目的から考えなければならない。企業の目的は、それぞれの企業の外にある。事実、企業は社会の機関であり、その目的は社会にある。企業の目的として有効な定義は一つしかない。すなわち、顧客の創造である。

市場は、神や自然や経済によって創造されるのではなく、企業によって創造される。」(下線、筆者)

出典:P.F.ドラッカー『ドラッカー名著集2 現代の経営[上]』(ダイヤモンド社)

また、同著では次のように「唯物論」について語っています。

「マネジメントとは、現代社会の信念の具現である。それは、資源を組織化することによって人類の生活を向上させることができるとの信念、経済の発展が福祉と正義を実現するための強力な原動力になりうるとの信念の具現である。(中略)

物的な豊かさが人間精神の向上をもたらすという思想は、昔ながらの唯物論とは異なる。むしろ唯物論とは対立する思想である。」(下線、筆者)

引用した本書『現代の経営』は1954年(日本では敗戦から10年も経たない昭和29年)の出版、ドラッカー先生の歴史観を伴った言葉ですので、長期的な視点で解釈しないと解かりにくいかもしれません。人類史上最悪の地獄をみた第二次世界大戦の悪の根源ともいえる全体主義、独裁国家を二度と生み出さないために生まれたのが「マネジメント」と言っても過言ではありません。多くの人が誤解している「管理の道具」ではありません。要すれば、世のため人のための精神や信念を具現化するために「マネジメント」(=経営)があり、人間及び人間社会は、“貧すれば鈍する”(物質的、経済的に貧しくなると、知性や精神の働きが鈍くなる)ではなく、鈍するがゆえに貧しくなる。ゆえに人間精神の向上を伴ったマネジメントこそが、組織を通じて真の豊かさを社会に人々に生活の向上をもたらすことが出来るのだと根本的な原則を教えてくれていると私自身は解釈しています。

因みに引用した『現代の経営』は、マネジメント誕生の書であり、出版元のダイヤモンド社では「世界最初の「経営の教科書」には、普遍の原理原則が示されている」とし、「経営には、時代の流れとともに変わるものと、変わらないものがある。本書は、その普遍の真理を明らかにした。経営に携わる者は必ず読むべきとされてきた経営学の最高の古典であり、経営の原点、経営の常識である。」と紹介されている名著中の名著です。実に読めば読むほど味わい深い書です。この『現代の経営』(1954年)、『創造する経営者』(1964年、世界初の事業戦略書とされる)、そして『経営者の条件』(1966年)の三冊を「経営三部作」と言います。さらにこの三部作以降の知見をまとめたのがかの名著『マネジメント』(1973年)です。何れも経営者、リーダーを志す方には経営の原理原則を研究する上で読んで頂きたい必読書です。特にすでに経営者である方、リーダーとして組織マネジメント、事業創造などを為した経験のある方であればその自らの経験からの知見を体系化してくれるものと信じます。

■古今東西、リーダーの最初の仕事

世界最古の戦略書(兵法書)は孫武が著したとされる『孫子』です。現代でも米国海兵隊やソフトバンクの孫正義氏など経営実践に活かしていているリーダーは枚挙にいとまがありません。数ある戦略書の中で『孫子』の白眉は、勝敗は「人為」=「政略」によるものとした初の兵法書であることです。戦わずして勝つ(無用な血は流さない)、を基本精神とします。これまで多くのリーダーが学んできた『孫子』は、『三国志』で有名な魏の王、曹操による註釈を加えたものが長く流通し読み継がれています。これを『魏武注孫子』といいます。その構成は次の13篇から成ります。

1,始計篇 勝敗の客観的予測と詭道

2,作戦篇 戦争の疲弊と拙速の強調

3,謀攻篇 謀による攻略

4,軍形篇 不敗態勢と守備

5,勢篇 希正と勢い

6,虚実篇 勝利の原則

7,軍争篇 軍の運用

8,九変篇 指揮官の資質

9,行軍篇 敵情を見抜く こちらは進むべきかどうすべきか

10,地形篇 地形の軍事的特質 これに基づく兵糧・将軍の判断

11,九地篇 九種類の地形と兵士の心理

12,火攻篇 火攻めと水攻め、そして費留

13,用間篇 スパイ活用法

1972年に『孫子』の竹簡が中国で発掘されましたが、この『魏武注孫子』が『孫子』の基本であることは今後も変わらないのではないでしょうか。その優れているところはやはりその構成にあります(孫子研究について具体的に知りたい方は、海上知明先生の著書『戦略大全 孫子』(PHP研究所)をお奨めします。)上記13篇を国家や企業の戦略の優先順位として表すと次のように解釈できます。哲学と基本原則(理念)⇒大戦略⇒軍事戦略(事業戦略)⇒作戦戦略(現場戦略)⇒戦術(現場のやる方法、工夫)。このように現代でも経営で「経営ピラミッド」とされる戦略策定の流れそのものなのです。

孫子の兵法の基本原則は「五事七計」といわれる項目で表されます。「始計篇」、つまり戦略や経営計画の最初にやるべきこととして孫子は何と言っているのかを実際に見てみましょう。

少し長い引用ですが、現代人の曇った目で古典に接するとその本質本義を見誤る危険性がありますので、原著に沿って何が最初に肝心かを読み解きたいと思います。

「孫子曰く、兵は国の大事なり。死生の地、存亡の道、察せざる可からざるなり。故に、これを経するに五事を以てし、之を校するに七計を以てし、而してその情を索む。一に曰く道、二に曰く天、三に曰く地、四に曰く将、五に曰く法。道とは、民をして上と意を同じうせしむるなり。故に、以て之と死すべく、以て之と生く可く、而して危うきを畏れざるなり。天とは、陰陽・寒暑・時制なり。地とは、遠近・険易・広狭・死生なり。将とは、智・信・仁・勇・厳なり。法とは、曲制・官道・主用なり。

凡そ、この五者は、将は聞かざるはなし。之を知る者は勝ち、知らざる者は勝たず。故に、之を校するに(七)計を以てし、其の情けを索む。」

数種類の『孫子』註釈本を参考にしつつ、経営場面を意識して現代語訳をすると、次のようになります。

「孫子はいう。戦争(=お客さまに選ばれる戦い)は、国家(企業)の一大事である。(民=従業員が)死ぬか生きるかが決まる戦いであり、(国=企業が)存続するか滅亡するかの岐路でもある。だから、頭がちぎれるほどよく考え抜かなければならない。そのために戦争について、5つの基本事項で己の力量を測り、7つの要素で、彼我(自社と競合他社)の優劣を比較・検討する必要がある。5つの基本事項とは、第一に「道」、第二に「天」、第三に「地」、第四に「将」、そして第五に「法」である。「道」とは、民(=従業員)の心が、君主(経営者)と一体化し、民が生きるも死ぬも君主と共にすることに何ら恐れを持たないようにすることである。「天」とは、陰陽、気温の寒暖、春夏秋冬四季の推移の定め(外部環境、世の流れ、市場ニーズを直接知り分析する)のことである。「地」とは、距離の遠近、地形の険しいかなだらかか、広いか狭いか、死地か生地かである(事業領域、ポジショニング、自社の強み・卓越性の活かしどころはどこか)。「将」とは、将軍(社長以下の幹部、現場リーダー)が、勤勉、誠実さ、思いやり、勇気、厳格さといった条件をそろえているかである。「法」とは(法令が正しく、そして上から下まで法令が遵守されているかで)、軍隊の組織編成である曲制、官吏や将校職務規律である官と糧道である道、軍の費用・必要物資の供給能力である主用である。

およそこれら5つの事項は、将軍である以上聞いたことがない者はいない。しかしこれをよく知っている者は勝ち、知らない者は敗北する。そこで、(彼我の優劣を)比較する(7つの)基準を用いて測り、実情を知るのである。」

「始計篇」、つまり戦略や経営計画の最初にやるべきこととして孫子は「五事」のうち、「一に曰く道」(第一に「道」)と言っています。ここでいう「道」とは、会社で言えば「社是」「経営理念」「ビジョン」等の経営の価値体系、つまり経営者と全従業員が一体となって共有すべき目的と価値観、経営哲学を指します。会社の理念や目的がそのまま経営者やリーダーの志・使命感となり、その首尾一貫性による信頼関係が全ての始まりであることはドラッカー流経営で成果をあげ続けるファーストリテイリングの柳井正さんも大切にしていることです(『経営者になるためのノート』第3章)。

その前提があって、現場レベルでも全従業員が心を一つに“凡人をして非凡な成果をあげさせる”組織文化・組織能力が育まれることになります。これが最強の戦略の一つであることは先人が生死をかけ実証済みなのです。深い歴史観を以って私たちに経営とは何であるかを教えてくれるピーター・ドラッカー先生はそれ故に

「明確かつ焦点の定まった共通の使命だけが、組織を一体とし、成果をあげさせる。焦点の定まった明確な使命がなければ、組織は直ちに組織としての信頼性を失う」

(出典:P・F・ドラッカー『ポスト資本主義社会』ダイヤモンド社)と現代にも教えてくれています。

マネジメントの父がドラッカー先生であるなら、中小企業の社長学の始祖とされるのが伝説のコンサルタントと呼ばれる一倉定先生です。一倉先生のある研修の動画を観ると、実際に次のようなことを仰っています。

とある建設会社の二代目社長が就任したての経営計画発表会の場面のことです。その二代目社長はその壇上で経営方針の理解納得を経営幹部から得られず、壇上で立ち尽くしたそうです。一倉先生はその場をフォローし、なんとか幹部社員の不満は収めたようですが、その発表会の場は何とも言えない空虚な雰囲気で終わったそうです。一倉先生はその社長に向かってこう言いました。

「社長、今日の醜態はなんだ!社長は自分の考えていることを幹部社員に説明できなくてどうやって幹部社員の協力を得られるんだ!社長は一人じゃ仕事できないんだよ。幹部社員の協力は絶対に必要なんだ。銀行筋の援助がなければ事業の経営はできないんだ、お得意様にかわいがってもらわなきゃダメなんだ。社長は全部自分一人でやらなくて、お客さまの支援、そして銀行の援助、社員の協力、それによってはじめて会社は生き残れる。それをもって初めて社長の職務が全うできるんじゃないか!その人たちが社長の事業経営に対して協力してもらうためには、自分の考え方を相手に伝えることから始めなければならない。」と。

続けて受講する大勢の経営者に向かって「ここなんですよ!社員に協力してもらいたければ、管理職に協力してもらいたかったならば、自分の考え方をまずはっきりと相手に理解させるところから始めなければならない。それがなくて社員の協力を求めるのはおかしいんだよ。社員は社長が何考えているかわからないですからね。これを社長が何を考えているかわかると思ってるととんでもないことですよ。私自身、人に使われた経験の中で、社長の考えていることがさっぱりわからない。私はそれでどのくらい苦しんだかわからない。私の会社の中の最大の悩みは常に社長の会社の方針がはっきりしなかったところにある。で、社長はなんだってね。社長は「言わなくてもわかってるだろ、常に言っている」って。

何言ってんだって。社長の指令なんか支離滅裂に聞こえますから。社長はちゃんと一貫したことを言ってるようでも、聞く方では文字通り、社長の方針というのは支離滅裂に聞こえますよ。こういうもんなん(群馬弁)。」

続けて、「だから社長は名悪な方針を出す必要がある」と。そのために社長・リーダーがやらなければならないことは「自分の考えていることを先ず相手に伝えなければならない」と。そして「そのために必要なことは何か」として、「自分の考え方を相手に伝えるという“表現力”でしょ。“表現力”がなくてはならない。」一倉先生はここで黒板に大きく「表現力」と書きます。そして強烈な次の言葉を聴衆に発します。「世の中の社長族の表現の乏しさってのは、これはもう話にも何にもなりません!沢山の会社に行くけどとにかく表現力が乏しいですな!」「では表現力を持つにはどうしたらいいんだ。(間をおいて)その方法は経営計画書を作ることなん。経営計画書を作れば表現力は自然についてきます。」と語ったのです。

(以上、動画元:《公式》【一倉定の社長学】目標の設定|経営方針の示し方|経営計画書4【日本経営合理化協会】 https://youtu.be/FqDtYFFcfDY?si=MUl5_CWf7vPxQpWo via @YouTube)

では、「経営計画書」に何を書くのか。それは一倉先生のもとで働いてきた著者が次のように説明しています。

- 社長自身が持っている経営理念に基づいた「我社の未来像」と実現のための行動指針「方針書」である。~これが「経営計画の魂」

- この「方針書」にそって経営目標となる「目標貸借対照表」「売上利益計画」「資金運用表」の3表を作ることである。~そして、これが「経営計画の仏」となる。

出典:作間信司 『一倉定の社長学――伝説の経営コンサルタント』(株式会社プレジデント社)

■リーダーの表現力の本質

書くことで表現力が増す、その真意は「書くことは思考することであり、足を運んで自分で見ていないものは書けないことにも改めて気づき、毎年、毎年方針書が具体的に進化してくるのである。」ことにあるようです(出典同上)。これは確かに私もこれまでの知覚によっても深く共感します。このことを私はリーダー育成の場では「伝える力」として次の安岡正篤先生の教えから導いています。「三識」と言われる陽明学の知行合一による成長プロセスです。

▼三識(知行合一)

- 知識(know):知っている(理性・情報を体系化しない限り物知りに終る)

- 見識(judge):判断できる/知識が信念となったもの(稲盛和夫さんの解釈)

- 胆識(do、decision、grit):行動(体現)、決断、やり抜く力⇒伝える力

「知行合一」とは学んだことを実践して成果をあげることに対する強烈な実践主義をさす基本原則です。明治のご一新、日本の近代化を為した明治の指導者が江戸時代に学んだ陽明学の基本教義です。その一人、吉田松陰先生は次のように説明してくれています。

「我々はとかく知識か実践かの一方に偏りやすい。しかし、これは間違いであって、行動に現わさない知識は真の知識ではないし、知識をないがしろにした行動は真の行動とは言えない。知識と実践は二つにして一つである、先後助け合って真の知識、真の行動となるのである。」

(出典:吉田松陰『孔孟余話』)

まず知ることとは何か。それは経営の原理原則、そして何千年も人類が大切にしてきた正しい考え方です。吉田松陰先生が明治のご一新、或いはその後の明治政府や民間で活躍したリーダーを生み出す場となったのが松下村塾です。その柱には「万巻の書を読まねば、その苦労を何とも思わぬようでは世の中を変えられない」との趣旨の言葉が刻まれています。では何を読めばよいのかについて、次のドイツの哲学者の名言がまさに的を射ています。

「何か一つのことを知り、一つの真理をものにするといっても、それを他のさまざまの知識や真理と結合し比較する必要があり、この手続きを経て初めて、自分自身の知識が完全な意味で獲得され、その知識を自由に駆使することができるからである。我々が徹底的に考えることができるのは自分で知っていることだけである。知るためには学ぶべきである。だが知るといっても真の意味で知られるのは、ただすでに考えぬかれたことだけである。」(下線、筆者)

出典:ショウペンハウエル『読書について 他二篇』(岩波文庫)

情報が溢れる現代の世で、何を頼りにすべきか。それはつまり「ただすでに考えぬかれたこと」です。古典(例えば『論語』『孟子』『大学・中庸』『老子』『孫子』『貞観政要』『言志四録』『ブッダの言葉』『歎異抄』『旧約聖書』…など)や生き方を教えてくれる名著、或いは会社経営で言えば、実際に経営という実践で高い成果をあげ続けた経営者の書いた本(二宮尊徳、渋沢栄一、松下幸之助、稲盛和夫、出光佐三、中條高徳、三枝匡など…敬称略)ではないでしょうか。本当に“すでに考え抜かれたこと”を学ばせてもらえます。

次に「見識」とは知ったことを実践していく中で、判断のよりどころとなるブレない「軸」を得る段階です。稲盛和夫さんはこの「見識」を「知識が信念になったもの」と表現されました(『経営12カ条 経営者として貫くべきこと』日経BP)。

最後に「胆識」です。リーダーの成長過程はこれまで数多の研究が蓄積されています。その全容は紙幅の関係上またの機会に譲りますが、おおよそ次の通りのステップでリーダーは成長していくことが好ましいとされています。「現場のエース(与えられた場で成果をあげ続ける)」⇒「人材育成型リーダー」⇒「変革リーダー」⇒「奉仕型リーダー」「オーセンティックリーダー(生き方そのもので体現する姿、物我一体、悲智円満)」。例えば変革は成り行きではない別次元の新たな成長曲線を事業、組織にもたらすことです。これは一人では為せません。ゆえに多くの仲間の協力が必要です。従って変革リーダーはすでに「人材の育成」の実践経験を有していることが求められます。「人」をある程度知っていることが変革には不可欠です。この変革体験はリーダーをさらに高みに導きます。観る景色が変わるということです。しかし変革は失敗が付きまといます。最初の内は相当孤独です(時に人がついてこなければ孤立して終わります)。ただ一つの政界もありません。変革を取り巻く状況は常に「やったことない」「みたことない」「聞いたことない」の3つの無いの状況です。しかしやり抜くことで「胆識」を得ます。やり抜くことでしか得られない力です。プロ野球の世界で名プレイヤーにして名監督であった野村克也さんは次のように説明しています。

「物事を解決しようというときには、知識に加えてその人物の経験や人格をもとにする判断が必要で、その判断を見識と呼ぶ。そして胆識は、反対や妨害に屈せずに決断、実行する力を伴うもの。

知識を得て、見識を深め、胆識で挑む。わたしはこのように理解した。そして、いつかもう一度ユニホームを着る日のために、もう一度、誰よりも深く野球を学び直そう、野球博士になろうと決意したのである。」

出典:野村克也『知となる、世界の最強名言105 野村克也を支えた賢者の教え』(徳間書店)

そしてこのやり切った経験財産があることが本当の「伝える力」(一倉先生の言うところの「表現力」)に繋がると感じています。

もう一つ、リーダーが企業理念や価値観(会社や組織、事業をどうしていきたいのか)を伝える表現力にとって大切なことがあります。多くの企業様の理念や社是、ビジョン、そして行動指針の根底は、「生き方」にあるということです。もう少し具体的に言えば理念の土台はすべて「人間としての規範」にあります。このことは「人間学」を通じて学ぶことが出来ます。戦前の日本人であれば小学校で「修身」或いは「国史」という科目で学んでいました。さらにその淵源は江戸時代からの人間教育に遡ります。14歳までに身に付けるべき「五常の徳」、そしてそのために行われていた幼年教育である「四端教育」です。これがすっぽり抜けてしまったのが戦後教育です。然るに松下幸之助さんはこう仰っています。

「社会人のしつけとか教育は、本来、家庭なり学校にまつべきものではあろうが、しかし現実の問題としては、企業が果たす役割はきわめて大きく、さらにその役割はますます増大していくと考えられる。したがって、人を育てる場合には、職業人としても社会人としても立派な人間を育てることを強く心しなくてはならないと思うのである。」

【出典】松下幸之助『実践経営哲学』 (PHP研究所)

理念やビジョン、目に見えない精神的な価値は「生き方」そのものです。昨今の考え方であるワークライフバランスで若い人の心をつかもうとすることは真の生き方を失った考え方だと私は危惧しています。人生と働くことは同じ人間が成すことです。生きるとはどういうことなのか、それを仲間とともに問わなければならないのが理念であり、ビジョンであるはずです。

■さいごに

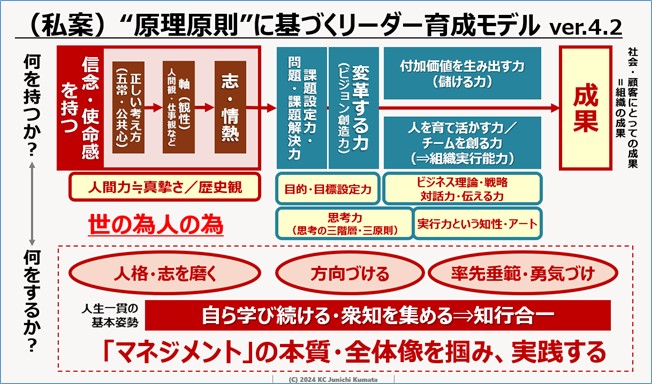

この10年、延べ1500人以上のリーダーの成長支援に関わらせて頂きました。そのご縁に心から感謝しています。次世代に1社でも良い会社を残す。その使命を全うするために、死ぬまで年間200人ほどのリーダーと向き合う機会を頂いています。マネジメントを正しく学び、正しく経営と仕事の原理原則に臨み、正しい考え方を以って孫の世代にまで思い致すリーダーをもっとたくさん生み出さない限り、我が国の未来に希望が見えないと危機感を募らせています。できることをやり切る。できないことでも何とかやる。終わりのない知行合一で仕事に臨むとき、何が必要なことなのか。リーダー育成の場と多くの先人の実践的な教え、理論から次のような全体像をバージョンアップさせ続けています。こちらを紹介して稿を閉じたいと思います。拙稿をお読みいただき、誠に有り難うございました。

熊田 潤一