(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2025」掲載記事)

普段更新しているnoteをご覧になったGalaxyBooks株式会社様からお声がけいただき、書籍「入社3年で会社を辞める前に読む本」を出版することになりました。2025年3月頃の発売開始を予定しております。同社様から「これまでに発信したコラムを集めて編集したい。主に若手人材にとって、著者と対話しながら、仕事への向き合い方についてヒントを得られるような本にできないか」というご依頼をいただいた次第です。

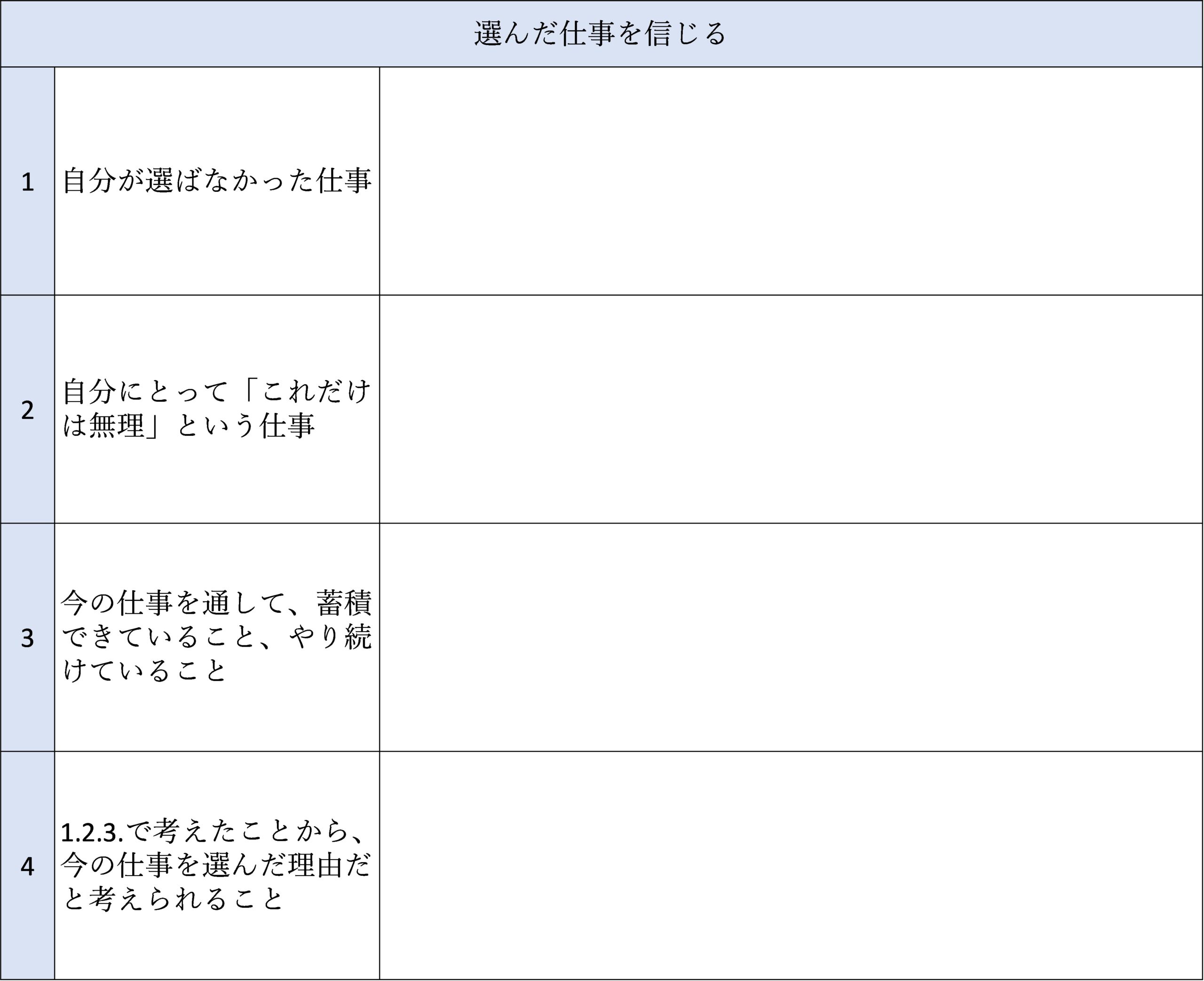

ここでは、同書の第1章「選んだ仕事を信じる」の内容をご紹介いたします。

自分に適した仕事を選ぶことは、人生にとって大きな課題テーマのひとつです。読者の皆さんの会社内にも、仕事やキャリアについて悩んでいる社員の方がいらっしゃるかもしれません。そのような方と向き合う上でヒントになるようでしたら、ご参照くだされば幸いです。また、もし下記の内容に続く第2章以降にご興味をもってくださいましたら、同書にてまたお会いできるのを楽しみにしております。

■選んだ仕事を信じる

◆どんな仕事も、自分が選んだ理由が必ずある

「あなたは、毎日の仕事にやりがいを感じていますか?」「今の仕事に集中できていますか?」

こうした問いかけに対して、自信を持って迷わず「はい、感じています」「できています」と即答できるでしょうか?

なかなか難しいかもしれませんね。実は、多くの人がイエスとは答えられないようです。

ギャラップ社の調査によると、日本人で熱意を持って働いている人は全体の五パーセントしかいないそうです。(出典:GALLUP「State of the Global Workplace:2023 Report」)

熱意を持って働けないことの表れなのか、新卒学生の三分の一が三年以内に離職すると言われています。

せっかく縁があって入社した会社ではあるものの、多くの人がその仕事を続けていく自信を持てずに辞めてしまうか、あるいはそのまま残っても自分の仕事に疑問を感じながら日々働いているというのが、世の中の働き方の大きな傾向というわけです。この傾向について、私はとてももったいないと感じています。「今、ここ」で自分がやっていることに集中する、その結果、得られることがたくさんあるからです。

自分が進む道を自分で選び、その選んだことに自信を持てているという状態にあることは、人生を豊かにするうえでとても大切です。長らく日本経済、日本企業、日本人が低迷していると言われてきました。私は、その低迷を生み出してしまう大きな要因が、この「選んだことへの自信の持てなさ」、それによって力が発揮しきれてないことにあるのではないかと思っています。

先日、次のような方にお会いしました。

「自分はこれまで、自分の進む道を自分で望んだように選べたと思えることが見当たらない。大学進学で、どんな学部に行きたいかよくわからなかったので、文系の複数の学部を受けた。受かったのは第二志望の大学のよくわからない学部。就職も、どんな業界・職種がいいのかわからなかったので、幅広く受けた。受かったのはあまりイメージのなかった会社。そこで営業担当として働き始めて何年か経って、別の支店の営業に配置転換。可もなく不可もなくやっているが、これをキャリアと言うのかどうか。このままこの仕事を続けるのかどうか、迷っている……」

この方もまた、大多数の「熱意を持って働けていない人」に当てはまるのでしょう。

その方に対して、私は、「間違いなくキャリアだと言える」とお伝えしました。

本人いわく「営業を可もなく不可もなくやっている」というお話ですが、「やっている」のではなく「できている」のです。他の人が同じ環境に置かれたとして、同じようにできるとは限りません。その会社で営業職が務まっていること自体が、他の人には持ち得ない、その人ならではの強みの表れかもしれないのです。

私たちは、「なぜそうするのか?」「なぜそれに決めたのか?」と聞かれると、明確に答えられなくて困ることがあります。しかしながら、「なぜそれを選ばなかったのか?」と聞かれると、案外答えられたりします。

その人が言うように、自分で望んだ道を意思決定できているという自覚はないのかもしれません。では、この方が営業職ではなく、工場で機械を操作する仕事をするのかというと、それは選んでいないわけです。特にポリシーがなく、複数の学部を受験しているかもしれませんが、いわゆる理系の学部は受けていません。「機械いじりは自分にはちょっと無理だから」「数学漬けは耐えられなくて」と、自分にとってNGなことの理由ならすんなり出てきます。

これらは、裏を返せば、例えば「製造機械に向き合うのは向いていないかもしれないけど、積極的に人に関わって何かを提案するのは、自分に向いている」ということであったりするわけです。自分では選んでいるつもりがなくても、その仕事に決めた背景には、必ずなんらかの理由があります。会社が掲げる理念が、無意識のうちに、自分の価値観に合っていると感じたのかもしれません。

読者の皆さんにまずお伝えしたいのは、

・自分が選んだ仕事には、必ず選んだ意味がある

・大多数の人が選んだ結果に不安を抱えながら仕事をしている。仕事を続けることに不安を抱えているのは自分だけではない

これらに気づいてほしいということです。

もちろん、キャリアにひとつの正解があるわけではありません。ひとつの仕事を続けるほうがいいのか、環境を変え続けるほうがいいのかは、どちらもありで、どちらが自分に合っているかにもよります。場合によっては、今の環境にぱっと見切りをつけて、何もかもが新しい環境を求めて次に進むことも有効かもしれません。しかし、離職や転職、独立などのキャリアチェンジに進む前に、今一度自分に問いかけてみてください。

・自分の中の何が、自分を今の仕事へ導いたのだろうか。

・今の仕事を続けることが、自分にとって明らかにマイナスになるだろうか。

・日々の仕事の中で不満もいろいろあるが、トータルでは折り合いがついていると言えるのではないか。

・知人や転職エージェント、「キャリア戦略を明確に描け」といった広告に、煽られてはいないか。

これらの問いに対して、自分なりの答えを明確に持てない限り、キャリアチェンジ後も同じ状態を引きずるかもしれません。キャリアチェンジの選択肢を多く持つのはいいことです。しかし、それらに振り回されてしまって、自分を見失っていないでしょうか。

◆不確実な時代だからこそ、何が生きるかわからない

仕事を通したキャリア形成について、スタンフォード大学のクランボルツ教授らによって二十世紀末に提唱された「計画された偶発性理論(プランドハップンスタンスセオリー)」という考え方があります。

その考え方では、「個人のキャリアの八割は予期しない偶発的な出来事によって決まる」とされています。クランボルツ教授らが米国・社会人に行った調査によると、十八歳の時点でなりたいと思っていた職業についた人の割合は、わずか二パーセントだったそうです。(出典:『その幸運は偶然ではないんです!』J・D・クランボルツ、A・S・レヴィン(著)、花田光世、大木紀子、宮地夕紀子(訳)/ ダイヤモンド社(2005.11.18))

これは、「自分自身で計画し実行するという従来のキャリア論の限界を示すものだ」と、クランボルツ教授は語っています。そして、クランボルツ教授自身が心理学を専攻するに至った経緯も、偶然の出会いからだったそうです。大学時代のテニスのコーチが、たまたま心理学の教授で、コーチから心理学を勧められたことがきっかけだったわけです。つまりは、予期できない出来事をきっかけに心理学の教授になったのです。クランボルツ教授らは、研究の結果、キャリアに良い影響を及ぼす偶然が多くあることを導き出したそうです。

読者の中には、このような偶然を頼りに生きるべきではないと考える人もいるかもしれません。しかし、個人主義的な傾向が強いと言われ、キャリアに関して個人が自立して取り組んでいるイメージの強い米国でもこのような実態があるのです。日本においてはさらに当てはまることではないかと思うのは、私だけでしょうか。

加えて、時代が進むごとに、私たちを取り巻く環境の変化は速く、そして複雑になっています。十年後に世の中がどのように変わっているのか、大きな流れを読むことは大切ですが、トレンドとなる商品・サービスや需要の高い職業などを個別具体的に予測するのは年々難しくなっています。「これさえやっておけば、一生涯食うに困らない、手につける職」をひとつだけ探しあてて、それのみで仕事人生をまっとうするのは、今後ますます難しくなるのではないでしょうか。だからこそ、副業や複業が叫ばれているのだと思います。

ここで、私たちが仕事で活躍していくために認識しておくべきことがあります。それは、「仕事を通して提供できるものは、自分が経験したことの中からしか出てこない」ということです。

副業が成立するのは、本業を通して経験した知識や技能を、本業以外の場面で買いたいという人がいるからです。中には、なんの経験がなくても作業可能な初心者歓迎のアルバイトを見つけて、それを収入目的で副業として始める人もいるかもしれません。ただし、そのような仕事は最低賃金ぎりぎりの時給でしかないでしょう。もちろん、そこからその仕事を続けて熟練していけば、しだいに時給が上がったり、より高度な作業を任されたりしてステップアップすることができます。しかし、本業ほど時間がとれない副業では、単純作業からのステップアップも望めないでしょう。だとすると、本業を持っている人がそのような副業に取り組むことに意味はあるのでしょうか。

経験が大切だというのは、転職にも当てはまります。今より条件の良い仕事への転職は、今持っている経験を高く買いたいという会社があるから成立します。高い値段で買い手のつく経験がなければ、自分の売り値を下げて買ってくれる相手を探すしかなくなります。

知人で、ある業界の現場で長年勤めあげ、今では部下指導のプロとして活躍されている人がいます。その業界の技術に興味があって始めた仕事だと思われますが、部下指導という少し違う分野が同知人のキャリアの本丸となったわけです。この経験は、大変価値が高いです。なぜなら、その業界の現場で働いている人にどのような指導をすればいいかを、体系的に説明して実践できる人材が少ないからです。

部下指導のやり方を説明した理論やコーチングといった方法などは、オフィスワークのホワイトカラー相手を前提に語られているのではないかと感じることがあります。上司・部下面談はこのような手順で進めるといい、部下の日報はこういう風に書かせる、部下から意見の核心を引き出す質問の方法、といった具合です。これらは本質的な示唆ではあるのですが、「上司とのコミュニケーションは大切であり、定期的な面談の場を設定する必要性を、上司も部下も理解している」という前提に成り立っているように語られることがあります。しかし、同知人の業界の現場にいる人は、そもそもそうした理解がない場合も多いのです。まとまった時間、上司・部下面談などをする必要がどこにあるのか、座っておしゃべりするより額に汗して体を動かしたい、書類も面倒だから書きたくない、ちょっと何か言われるとすぐにふてくされる、そんな気質の持ち主も多いためです。こうした状況では、通り一遍の部下指導法などを実践しても受け入れられず、それだけではうまくいかないものです。そのような相手に対して、長年試行錯誤して向き合って成果をあげたノウハウは、生きた経験に基づくやり方として他社の似た現場からも重宝されます。なぜなら、そのようなことを体得している人が少ないからです。その現場の技術でスペシャリストになるのとは違った方向で仕事の可能性を広げた同知人は、まさに予期しない偶発的な出来事を自分の資産に変えていったキャリアの歩み方だと言えるのではないでしょうか。自分の強みにつなげていくことのできる出来事のチャンスは、日常のいろいろな場面に転がっています。そうしたチャンスを、もっと大切にしてほしいと思うのです。

◆「これだけは無理」以外なら、三年は頑張ってみる

ある企業の研修生として来日してきた外国人の話です。具体的にどのような仕事に関わることになるのかは、来日前にあまり伝えられていませんでした。研修先では、仏像の制作や販売の工程に関わることになったのですが、仏教とは別の宗教の信者である本人にとって、このことは耐えられない仕事だったそうです。「もちろん仏教を尊重するし、否定するものではない。しかし、自分が信じているものとは別のものを作る工程に自分が関与し続けるのは、精神的に無理がある」という気持ちだったそうです。これは、どんなにその仕事に対する向き合い方を変えても、続けるのは物理的に無理があることです。ここまで極端な例でなくても、私たちは人それぞれ、絶対に譲れない価値観やどう見ても不向きな仕事があります。どんなに頑張っても自分の価値観と相容れない仕事や、自分には到底不向きな仕事を続けることはできません。その仕事を通して得られるものがあるとしても、犠牲にすることのリスクが高すぎます。こうした「自分にとってこれだけは無理」な仕事からは、撤退するべきです。

ただ、何が「自分にとってこれだけは無理」なのかは、個人差が大きいです。別の人の価値観にはぴったり合っているある仕事が、自分の価値観では受け入れられない、などもあるものです。自分との具体的な向き合い方については第五章で取り上げますが、ここではどんな人であっても当てはまることについて考えてみます。つまり、「こんな会社だったら、今すぐ離れて別の環境を探したほうがいいだろう」という、離職を考えるべき会社の基準=自分以外の環境の要因、です。次の三点のいずれかに当てはまりそうだったら、その環境から離れることを考えるべきでしょう。

・お客さまへの貢献より、自社の私利私欲を優先させている

会社の存在目的は、自社の商品・サービスを必要としてくれるお客さまへの貢献を通して、社会に貢献することです。企業活動で重視されることに「売り上げ」と「利益」があります。売り上げの大きさは、社会に貢献できていることの大きさと捉えることができます。売上高は、自社の商品・サービスを必要としてくれたお客さまが、実際に購入してくれた総量を表すからです。社会からの評価の結果と言い換えてもいいでしょう。ですので、売上高を増やしていく経営目標を立てるのは、ごく自然なことです。それは、社会に対する貢献度合いをより高めていくことを目標に掲げることだからです。「ずっとこのまま売上高横ばい、あるいは微減でもやっていければいい。利益が出ていれば生き残れるから」という企業を見かけることがときどきありますが、これは会社の本来の姿ではないと私は思います。会社として社会的に発展する、つまり売上高拡大を目指すのが、会社の基本的なあるべき姿だと思うからです。

一方で、利益の大きさは、自社の経営・マネジメントの工夫の大きさだと捉えることができます。同業で同じ売上高の二つの会社があるとして、一社は利益が出ている。もう一社は利益が出ていない。この二社は、社会から必要とされる量は同じですが、社内の工夫の度合いが違うということになります。自社が長期的に存続していくためにも、工夫して利益を出す必要があります。

しかし、売り上げの追求も利益の追求も、その前提は「長期的にお客さまに貢献し続けるため」にあります。不正をして売り上げを稼いだり、利益を確保したりする、お客さまが必要としないであろうものまで気づかれないように売りつけることなどは、本末転倒です。私もいろいろな会社を見てきましたが、そのような会社は短期的には存続できても、長期的にはもたないと断言できます。お客さまへの貢献よりも自社の私利私欲を優先させるマネジメントや文化が根付いてしまっている会社であれば、長居する意味はないでしょう。

・働く仲間を搾取の対象とみている

会社組織は、組織に参加するメンバー全員で作り上げていくものです。メンバーには立場の違いがあります。経営者は会社の方向付けを役割とし、方向付けの結論を経営方針として各部門に落とし込みます。管理職は、決定された方針に沿って各部門のメンバーを動かして、戦略を実現させていきます。各メンバーは実行部隊となって動きます。それぞれの立場で期待されていることの役割を発揮しながら、お客さまに貢献する活動を共にし、喜びも苦しみも共有して共に進んでいく仲間です。

しかしながら、一部の会社では、メンバーを仲間というより、自分や組織に都合よく動いてもらうだけのコマとしか見ていない場合があります。法定の労働時間を大きく超える労働を部下にさせる一方で、上司は何もしない。社内評価に絡んだ足の引っ張り合いが横行している。お客さまが求めていないものを無理やり売らせる。こうした会社も、所属し続けるに値しない会社だと思います。

・社会に明らかな害悪をもたらすことを事業活動の中で行っている

いくらお客さまに求められている商品・サービスを届けていたとしても、それが違法なものであってはなりません。また、買い手であるお客さまや働く仲間に対しては適切な活動をしている会社であっても、一方では公害問題を引き起こすような重大な害悪の原因を作っていて、それを放置しているようでは、会社組織として健全ではありません。いくら自分のキャリアにとってプラスになることに取り組める環境であったとしても、やはり居続けるべきではありません。

以上の三点は、どんな業界のどんな会社でも当てはまることです。普遍の原理原則と言ってもいいでしょう。その原理原則をクリアできていない会社で、どんなに頑張り続けても、社会のためにならないわけです。そして、自分のためにもなりません。

もちろん、会社組織は生き物です。突発的なトラブルや不祥事が発生したり、問題を抱えたりすることもあります。常に百点満点とはいきません。さきほど挙げた三点も、一時的に踏み外すことがあるかもしれません。そのときに、問題に気づいて改善させようとする組織能力・文化があるかどうかが大切です。そうした能力・文化がある組織であれば、頑張る価値は十分にあると思います。一方で、原理原則を踏み外すことが日常的で常態化していて、トップも管理職も気づいていながら変えるつもりがない。あるいは意図的に推奨している。問題提起することも許されず、改善の余地がまったく見込めない。そして、自分には直接その問題に対してメスを入れることができる権限がない。このような状況であれば、自分にできることには限界があります。

あなたの所属する会社は、「自社の私利私欲を優先させる」「働く仲間から搾取する」「社会に害悪をもたらしている」のいずれかに当てはまっているでしょうか? そして、その問題を改善していける望みはあるでしょうか? もしなさそうなら、その会社に見切りをつけるしかないと思います。

二十世紀最大の知恵者と言われた経営学者のドラッカーは、どの会社の経営・マネジメントにも三つの役割があると定義しています。「特有の使命を果たす」とは、自社ならではの商品・サービスでお客さまを通して社会に貢献することを意味します。

・自らの組織に特有の使命を果たす

・仕事を通じて働く人たちを生かす

・社会の問題について貢献する

さきほど挙げた三点は、この三つの役割を逆にしたものでした。世界で共通する経営・マネジメントの根本的な原理原則を踏み外している会社に身を置き続けても、展望は開けないでしょう。人生百年時代と言われるようになりました。職業人生も長期戦ではありますが、それでも私たちの日々の時間は貴重で限られています。原理原則を踏み外した環境に居続けるほど、私たちに余裕はないのです。次の環境を探すべきです。

この三つの役割に近いことは、古くから日本でも言われています。近江商人の「三方よし」の考え方です。三方とは、売り手・買い手・社会全体のことです。売り手の都合だけで商売をするのではなく、買い手が心の底から満足し、さらに商売を通じて社会の発展や福利の増進に貢献するべきだというのが、「三方よし」の考え方です。原理原則は、どこの国でも同じだということです。

そして、この三つの役割を満たして会社が存続し続けるのは、そう簡単ではありません。正しいかどうかはいろいろな意見がありますが、会社の平均寿命が三十年程度だとする「会社の寿命三十年説」が言われてきました。二十一世紀に入って、この寿命はさらに短くなっていると言われます。そうした環境の中で、それなりの社歴があり、三つの役割を最終的には踏み外しておらず、採用活動をして新しいメンバーを募集している会社は、存続を許されるなんらかの見どころ・理由があるはずなのです。そのような会社であれば、日々の仕事の中で必ず学びや自分の糧にできることがあるはずです。何かに急き立てられるように会社や仕事を変えようとする前に、自分自身に問いかけてみてください。今の仕事を続ける意味は本当にないのでしょうか?

◆信じるとは、「人」が「言う」こと。

自分が口にしたことを実行し続ければ、周りは助けてくれる

漢字はよくできています。信じるとは、「人」が「言う」ことだと書きます。言った通りのことを実行することで、周りの人から見て信じてもらえる存在になる。そのような意味合いなのでしょう。

「言ってしまったからやる」という経験、心当たりはありませんか? はじめはやろうと思っていた何かが、後になってみたら興味が醒めてやりたくなくなった。他のことで忙しいし、面倒だし、できればこのままやりたくない。しかし、「そうする」と言ってしまった以上、約束を破るのは気を引けるから、しぶしぶ頑張って取り組む。私などは、この「言ってしまったから仕方なくやる」の塊のようなものです。私はあまりいろいろな物事に興味が持てず、飽きっぽい性格の自覚があるのですが、なるべく約束を破りたくないという性格のおかげで、仕事でなんとかやりきれていることの連続です。ですので、私はこの「まずは言ってみる」ことでやらざるを得ない状況にすることを意識して実行します。私たちはなかなか行動できない生き物です。だから、まずは言う、宣言することを行動のきっかけにするわけです。そして、言ったことをその通りに実行する人は、人に信じてもらうことができます。その積み重ねが信用であり、信頼です。

宮本武蔵が「五輪書」の「水の巻」でこのように記しています。

「千日の稽古を鍛とし、萬日の稽古を錬とす」

物事に打ち込んで練習するときに、「鍛錬」という言葉が使われます。金属を打ってきたえるように、厳しい訓練や修養を積んで、技芸や心身を強くきたえることを指します。「石の上にも三年」は、よく聞くことわざです。「千日の稽古」は、日数にして約三年、そこに通じるものを感じます。しかし、千日という三年間の稽古を重ねて、やっと鍛練の半分に至ることができるというわけです。私は仕事を通していろいろな経営者やビジネスパーソンとお会いする機会がありますが、自分で取り組もうと決めたことを三年以上欠かさず続けることができる人は、ごく一部です。

ある人材開発コンサルタントの知人から聞いたお話があります。その知人が勤めていた会社では、社員の営業は個人の裁量に任されていて成果も報酬連動でした。その会社で知人は、ある行動習慣を取り入れることで営業成績が飛躍的に伸びていき、ダントツのトップセールスになりました。周りの社員は、知人がなぜそんなに営業実績が出せるようになったのか不思議に思って、どんな工夫をしているのか聞いてみたわけです。知人の答えは、「日々、名刺交換する相手のメールアドレスを登録し、自分の考えを毎日発信し続ける」というものでした。今では一般的になったメルマガのようなものです。今でもメルマガにそこまで効力があるのかはわかりませんが、当時知人がいた会社のビジネスモデルであれば、潜在顧客に対して自分の人柄を日々少しずつ知ってもらい、かつ相手の役に立つ考えを知ることのできるメール配信は、「この人に仕事をお願いしたい」と思わせる効果が抜群だったようです。知人が言うには、このこと以外で周りの社員と違う取り組みは特にやっていなかったそうです。

この話を聞いた周囲の社員は、これで自分も営業実績が上がると思い、「自分もやる」と言って、そろって同じメール配信に取り組み始めました。しかし、誰ひとりとして継続できる人はいなかったそうです。「毎日は無理」と挫折したわけです。その知人はその後、行動変容などのテーマで人や組織をコンサルティングする専門家として活躍しています。この知人も、偶発的な出来事を活かしたキャリアステップの例と言えそうです。

物事を三年間欠かさず続けられる人は少ないです。言ったことを必ず実行できる人も少ないです。そして、同知人のように、「言ったことを長期間継続して実行できる」人、つまり「鍛錬」の「鍛」が習慣化できている人となると、かなり少なくなります。言ったことをずっと継続してくれる人と、童話の「オオカミ少年」のように言ってもその通りやってくれるかどうかわからない人と、どちらに仕事や頼みごとを任せたいと思いますか? 答えは明白ですね。

◆自分への素直さ、正直さの積み重ねが、ぶれのない自分軸をつくる

自分の選んだ仕事を三年間は継続してみるということは、「言ったことを長期間継続して実行できる」が成立するための、もっとも短い期間なのではないかと思います。科学的根拠はわかりませんが、古くから「三年」と言われているわけですので。もちろん熱意なく、言われた通りに、漫然と作業を流すだけのやり方で三年間仕事を続けるのとは違います。宮本武蔵のようなイメージで、鍛錬しながら続ける三年間だから意味があるのです。

「そんなことを言われても、入社してみたら思ったような仕事ではなかった、それでも続ける必要があるのか」と疑問を持つ人もいると思います。しかし、最終的に入社を決めたのなら、その会社や仕事に自分が許容できると思える何かや、自分に合っていると思える何かがあったはずではないでしょうか?

キャリアにひとつの正解があるわけではないのです。

ひとつの仕事を続けるほうがいいのか、環境を変え続けるほうがいいのかは、どちらもありで、どちらが自分に合っているかにもよると思います。場合によっては、今の環境にぱっと見切りをつけて、次に進むことも有効かもしれません。また、自分が効率よく成果を出せそうにないことからは、撤退して関わらないという、取り組み対象の絞り込みも必要です。

そのうえで、これからどんなキャリアチェンジをしていっても自分の栄養になるであろう取り組みは、鍛錬を重ね続けていくことも必要なのではないかと思います。キャリアチェンジと、日々取り組むといいことの鍛錬とを、分けて考えるといいと思います。

何かを得るためにかかるコスト(費用)とパフォーマンス(効果)を対比させて、物事の価値をはかろうとする「コスパ」(コストパフォーマンス)という言葉があります。この「コスト」要素の中でも、時間に焦点を当てた「タイパ」という言葉が出てきました。「その時間をかけるに値する価値があるか」というわけです。タイパ発想では、動画を倍速で見る、得るものが少ないと感じた物事は中断して別のことに切り替えるなど、取り組むことの取捨選択を即決する視点が有効な場面も確かにあります。一方で、三年間は鍛錬するからこそ得られることがある。タイパ発想とは一線を画してとにかく取り組んでみることが有効なこともあると思います。

自分の選んだ仕事を一定期間続けたほうがいい理由は、他にもあります。

それは、自分に対する信頼を高めることになるからです。ある仕事を始める、ある会社に入社するということは、自分なりに考えた結果、今の自分となんらかの接点を見つけて、それをすることを選んだということです。「入社して頑張ります」と言ったということです。入社したもののすぐに辞めてしまうと、「自分で言ったことを守らなかった」ということになります。それも、日常の些細な出来事をうっかり仕損じたというレベルではなく、仕事全体というとても大きなレベルです。とても大きなものに対して「言ったことをやらなかった」という結果を作ると、他者に対してはもちろんですが、それ以上に自分自身に対する信頼を下げることになります。まさに、「自信をなくす」ということです。三年間程度鍛錬してから初めて、「言ったことをそれなりにやりきった」という状態になるのでしょう。そうは思いませんか?

その仕事や会社を選んだ自分がいるということを素直に認めて、愚直に目の前のことに取り組むことで鍛錬を重ねる。仮にそこから仕事で武器となるスキルがすぐには得られなかったとしても、いいのではありませんか?「ぶれのない自分軸の一部」という資産は手に入るはずですし、それは仕事で使える個別スキルよりも貴重だと思います。

【第1章 振り返りワーク】

藤本 正雄