(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2025」掲載記事)

■はじめに

ここ数年、中堅・中小企業の取引先数社において、中長期の経営計画の策定と実行を支援させて頂く機会がありました。その取引先の経営者の方々は、次のようなことを話していました。それは、「経営計画の策定と実行を通して、経営者として何をすべきか頭の整理ができた」、「幹部や従業員からの相談に対して、どう応えていくが明確になった」というお話でした。

「なぜ、中長期の経営計画の策定と実行を通して、経営者の方々は上記のようなことを感じることができたのか?」

これが私の中に生まれた疑問でした。そこで今回は、この疑問を紐解きつつ、中堅・中小企業の経営者や経営幹部は、どのようなことに注力していくことが望ましいのかということについて考えたことをお伝えできればと思います。

■経営と執行

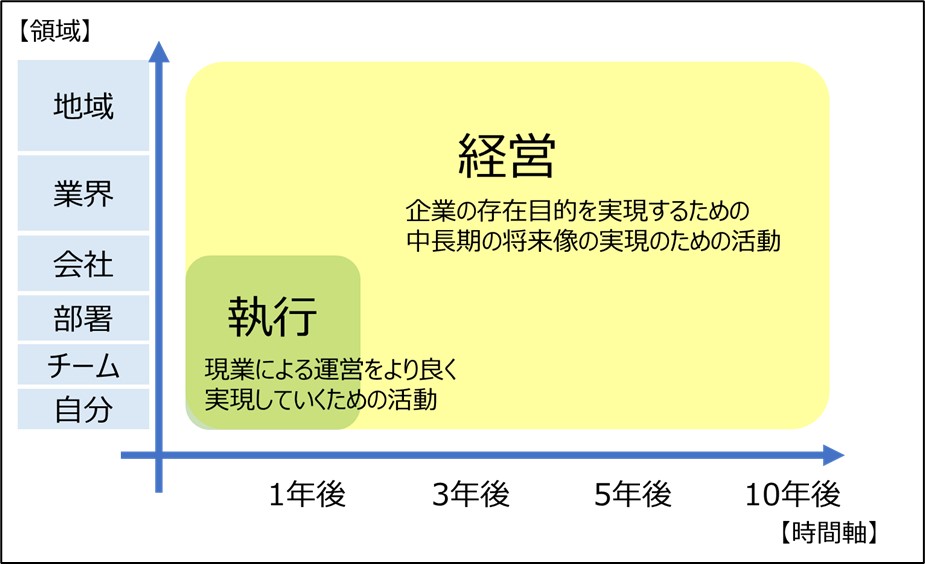

経営計画に取り組んだある経営者の方(Aさん)がこんなことを言っていました。「自分はこれまでちゃんと経営ができていなかったということがよくわかった」と。そこで私は、「経営ができていなかった」という『経営』をどのような意味合いで使っているのか聞いてみたところ、小宮が経営実践セミナーなどで話をする『経営と執行の違い』という観点でした。次の図をご覧ください。

小宮の言っている『経営と執行の違い』はこうです。『経営』は、企業の存在目的を実現するための中長期的な将来像の実現のための活動。『執行』は、現業による運営をより良く実現していくための活動。

もう少し具体的に言うと、『執行』は、時間軸が短期で、考える範囲が狭い。『執行』は、目の前のことをより良くしていくことが求められます。一方で、目の前のことは引力が強いので、そこに意識が偏りがちになります。その状態になると、先々のことを考えていない状態が続くことになり、変化への対応が遅くなったり、変化を感じづらくなり、対応できなかったり、という体質になっていきます。

『経営』は、中長期が大前提。中長期を考えると、今の事業が存続していけるかは、絶対とは言えません。安泰とも言えない。なぜかと言えば、外部環境や内部環境が変化するから。お客様が求めるものが変わるかもしれない。競合が新たな打ち手で巻き返してくるかもしれない。また、社内の組織の年齢構成も高齢化が進みます。そうしたことを予測しながら、既存事業の更なる深掘りをしたり、新規事業領域の検討をしたりしていくことが『経営』ということになります。

小宮が言っている『経営と執行の違い』という観点から経営者Aさんが言っていたことを具体化すると、「10年後、5年後の会社の将来像について考えていなかった。またその将来像を実現していく上での課題の整理ができていなかった。その課題に対しての打ち手も明確ではなかった。」ということがわかります。

■中堅・中小企業の経営者が抱えるジレンマ

ではなぜ、経営者Aさんは、経営と執行の観点で言う『経営』ができていなかったのでしょうか?

その経営者の方は、真面目で勉強熱心で、お客さまや社員のことを想う誠実な方でした。決して、怠けていたとか、不真面目だったというわけではありません。そうした方でも、『経営』に注力ができていなかったという事実から、次の疑問が生まれました。

「中堅・中小企業の経営者は、なぜ『経営』に注力できないのか?」

そこで考えてみたのが、中堅・中小企業の経営者が置かれている環境についてです。これまで、大企業も含めて2000社以上の企業を観てきました。その中で、次の3つのことが、中堅・中小企業の経営者が『経営』に注力できない原因なのではないかと考えます。

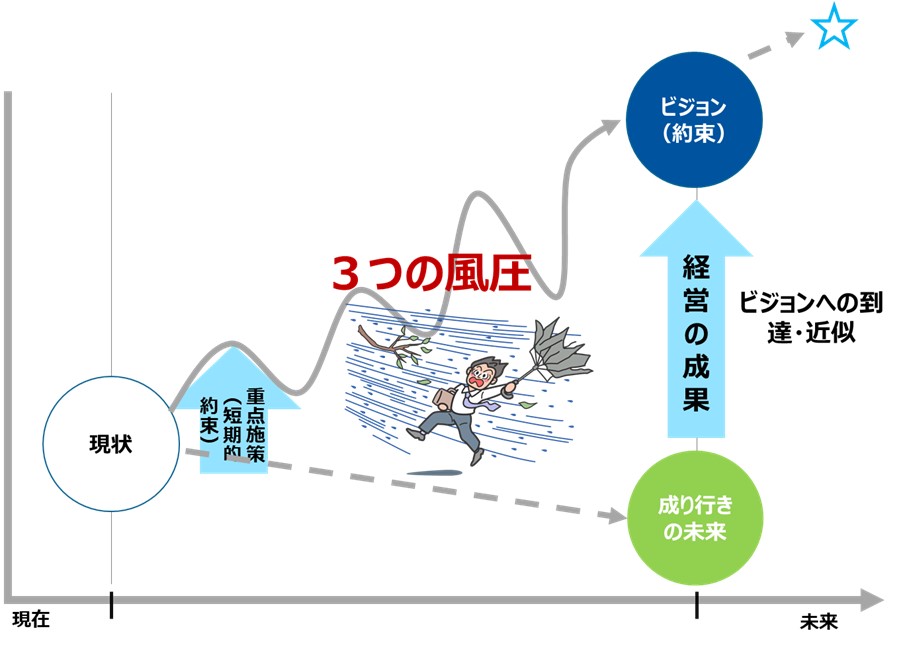

①執行の風圧

中堅・中小企業は、大企業のように『経営と執行の分離』ができているケースは少なく、経営者と言えども執行に関与せざるを得ないケースが多くあります。現場のフォローをしなければならないこともあれば、出席しなければならない会議やミーティングも多い。日々起こる問題や課題への対応もある。中堅・中小企業の経営者の目の前では、いろんなことが起こる。そうなると、目の前のことに意識が偏りがちになります。

②なりゆきの風圧

これは「GoodはGreatの敵」な状態を言っています。業績が良くないときは必死でがんばるのですが、逆にうまくいっているときにこの状態に陥ることがあります。経営者を含めて組織全体が「うまくいっているんだから、このままでいいんじゃないか、そこまでがんばらなくてもいいんじゃないか」という気持ちになる傾向があります。そして、チャレンジすることに臆病な状態になります。

③公私混同の風圧

中堅・中小企業は、大手企業に比べると、経営者に対する制約が少ない。大手企業の場合、株主からの目線、金融商品取引法からの目線、社外取締役からの目線など外部からのプレッシャーにさらされていて、公私混同できない状態、いわゆる制約が多い状態と言えます。一方で、中堅・中小企業にはそれらの外部からのプレッシャーはありません。プレッシャーをかける存在がいない。怒られることもありません。だから、言い訳しやすいし、公私混同しやすい状態になっている。会社のお金で私的にゴルフに行くなどをしていたとしたら、上場会社なら解任される可能性もあります。

中堅・中小企業の経営者が置かれている環境として、この3つの風圧があり、その風圧に勝たない限り、『経営』をすることが難しいということがわかります。言い換えれば、『経営』をしたくても、なかなかさせてもらえない環境に置かれていると言えます。これが「中堅・中小企業の経営者が抱えるジレンマ」であると考えます。

■3つの風圧に打ち勝つためには何が必要か?

では、この3つの風圧に打ち勝っていくためには、中堅・中小企業の経営者はどうすれば良いのでしょうか?

そこで考えたいのが、『経営という仕事』についてです。小宮は、「経営の仕事は、①企業の方向づけ ②資源の最適配分 ③人を動かす」と言っています。この3つの仕事に欠かせないのが「意思決定」です。経営の仕事は、意思決定することとも言い換えられると思います。さらに端的に言えば、『経営は意思』。『経営』は、経営者が会社をどうしたいのかという意思や想いにかかっているとも言えます。別な観点から見れば、少し極端な言い方にはなりますが、経理や営業などの仕事は、意思や想いが乏しかったとしてもある程度、何とかなります。しかし『経営』の仕事は、意思や想いが乏しいと何ともなりません。それは、なぜか?3つの風圧に負けてしまうからです。3つの風圧に押しつぶされそうになった時に「こうしたい、こうなりたい、こんなことを実現させたい」という意思や想いがあれば、3つの風圧にあらがっていくことができると考えます。ゆえに経営者としての意思や想いを持ち、それを磨き続けることが、3つの風圧に打ち勝つ方法であると考えます。

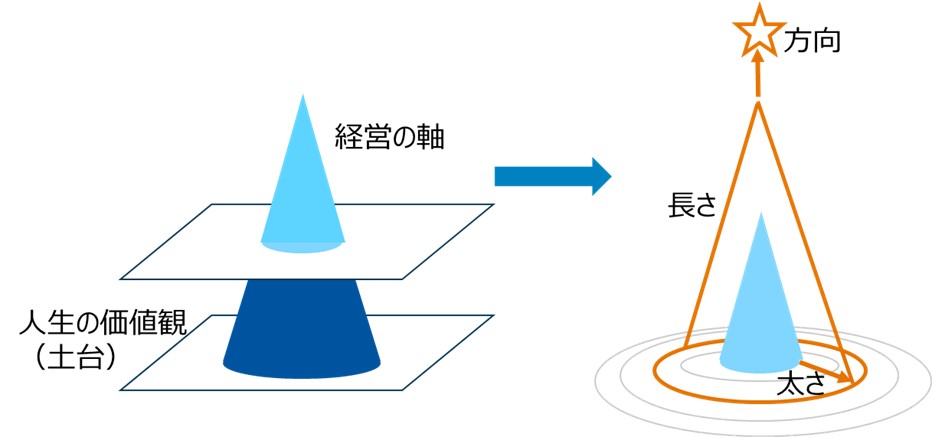

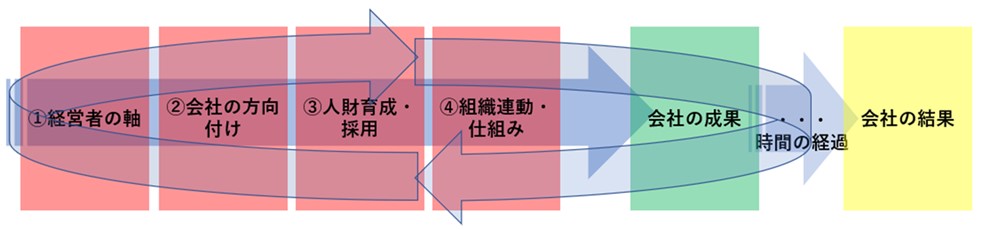

我々は、この経営者の意思や想いのことを『経営者の軸』と言っています。次の図をご覧ください。

『経営者の軸』とは、経営者自身の人生の価値観がまず土台にあり、その土台の上に、経営に対する意思や想いが乗っているものです。人生の価値観をもう少し具体的に言えば、家族観やお金観、仕事観、社会観などのいわゆる考え方・捉え方のこと。

その土台の上に乗る経営に対する意思や想いの構成要素は、「方向」・「太さ」・「長さ」。「方向」は、経営の原理原則に沿っているかどうかということ。沿っていなければ、下方向(マイナス)に進んでしまう。「太さ」は、貢献や影響力の領域・範囲のこと。自分、家族、部署、会社、業界、地域、日本、世界など。貢献や影響力の幅が広ければ広いほど、結果として売上・利益が大きくなる可能性がある。「長さ」は、過去・未来も含めた時間軸の長さのこと。過去を振り返り、自分のルーツを知る、会社の歴史を知ることで、経営者としての使命やアイデンティティが見えてくる。また、未来に対して考えることにより、今、何をすべきかが見えてくる。自分自身の世代を超えて考えるかどうかは、大きな分岐点となる。

『経営者の軸』の土台となる経営者の価値観として、持っておかなければならないのが、松下幸之助さんが言っている「会社は社会の公器」という価値観。そして、ドラッカーが言っている会社の共通目的である①独自の貢献 ②人を活かすという価値観です。この価値観がなければ、上に乗る経営者の意思や想いは、間違った方向に向かい、会社を中長期で存続させることが難しくなります。

■経営幹部も同じことが言える

この『経営者の軸』ですが、これは社長である経営者だけのことを言っているわけではありません。『経営』にかかわっていく人が持つべきものとして考えています。ですので、経営幹部もこの『経営者の軸』を持つ必要があると考えます。

『経営』という範囲の中での社長と経営幹部の役割の違いは何か。社長は最終決定者。中長期の方向性は社長と経営幹部で検討する。そう考えたとき、経営幹部には会社について社長と同じ土俵で考えることができ、その上で違った視点から意見を出すことや場合によっては社長にブレーキをかける役割が求められると考えます。

しかしながら、中堅・中小企業の経営幹部には以下のようないずれかの課題があると感じます。

・YESマン:社長から言われたことしか動かない。

・変化を好まない:社長が何か新しいことを始めようとすると否定的な意見を言う。問題があっても言わない。自分がやらないといけなくなるからめんどう。

・自部署優先:自部署のことを守る。他部署に対して非協力的(自分の立場を守りたい)。

・万年プレーヤー:プレーヤー意識が強すぎる(経営にかかわることを煩わしいと感じている)。

これらの課題がなぜ起こっているのかを考えると、それは先述の3つの風圧に押し負けてしまっているから。言い換えれば、『経営者の軸』が育っていない、もしくはないからと考えます。

ここで少し補足ですが、『経営者の軸』がなければ、環境分析も効果を発揮しません。経営計画や戦略を考える際に外部環境分析や内部環境分析を行うかと思いますが、「こんな会社にしたい」、「ここまで持っていきたい」というような意思や想いがなければ、単なる予測にしかならず、評論家的な視点が強くなります。特に会社の状態が良いとき、「外部環境は今後そこまで変わらない、この状況が続く」と考えがちで、環境分析の精度が下がる傾向にあります。「こんな会社にしたい」、「ここまで持っていきたい」という『経営者の軸』があれば、踏み込んで考えることができ、環境分析の価値を発揮することにつながります。

■『経営者の軸』を磨く方法

では、どうやって『経営者の軸』を磨いていけば良いのでしょうか?

この点について、うまくいっている中堅・中小企業(B社)が何をやっているのかを思い返すと、以下のことをおこなっていました。

それは、「経営計画書をつくり、実行し続ける」ということでした。

経営計画書とは、以下のようなことが整理されたものになります。

・使命・存在意義(理念)

・ビジョン(中長期の事業構想)

・今期の重点施策と目標

・実行計画と実行体制

これらのことを整理していくことには時間がかかります。ですので、B社では1カ月1~2回、3時間ほど時間を確保し、それを半年くらいかけて少しずつ進めていました。また、経営計画書をつくっただけで実行されなければ意味がないため、実行体制も決めていました。具体的には、会議体をつくり、アジェンダを決め、成果物を決め、参加メンバーを決め、開催頻度・開催日を決めていました。

さらには、経営計画書は初年度につくって終わりではなく、毎年作り直しています。正確に言えば、前年の経営計画書を見直し、バージョンアップさせていました。その際、前年踏襲の考え方で見直すのではなく、使命・存在意義に沿っているか、そこに近づいているかどうかという観点で見直しをしていました。

この事例から「経営計画書をつくり、実行し続ける」ことは、『経営者の軸』を磨くための最良の方法の1つではないかと考えます。その理由は、次の5つになります。

理由①:経営を考える時間を強制的につくることができる

『経営者の軸』を磨くためには、『経営』について考えることが必要になります。そして、そのための時間を確保する必要があります。B社は、経営計画をつくる・実行するということを通して、強制的に『経営』について考える時間を確保し、『執行の風圧』にあらがっていたと言えます。

理由②:なりたい姿(なれる最高の自分・なれる最高の会社)を考えることができる

『経営者の軸』を磨くためには、経営者自身の意思や想いの整理が必要になります。もう少し具体的に言えば、「お客様のため、働く仲間のため」を土台にしながら、「何のために経営をしているのか?」を明確にすることが必要。B社は、経営計画をつくるということを通して、強制的に10年後にどんな状態になっていたいのか、そのためには何が必要なのかを考える時間を確保し、『なりゆきの風圧』にあらがっていたと言えます。

理由③:頭の中が整理される=どこを磨けば良いかが整理される

『経営者の軸』を磨くためには、具体的な行動を起こしていく必要があります。もう少し具体的に言えば、『経営』の現場での『意思決定』という行動です。そこには、「会社の方向性を決める」という大きなものから「日々の挨拶などの立ち振る舞いや会議での言動、会社のお金の使い方」という細かいところまで、経営者のすべての行動が含まれています。B社は経営計画をつくることによって、どういった考えや基準に基づいて行動すべきかを整理し、『公私混同の風圧』にあらがっていたと言えます。

理由④:実践の中でさらに磨かれる(まだまだだと反省できる、高い目標へのチャレンジするきっかけにする)

『経営者の軸』を磨くためには、振り返ることが必要になります。何について振り返るかというと、自社の『経営』や経営者自身の行動についてです。B社は、経営計画書で決めた理念やビジョンに沿って進めることができているかを見返し、できていなければ、どうすればできるようになるかを考え、できていたら、さらに高い目標へ挑戦をする材料・きっかけにするということをすることで、『なりゆきの風圧』にあらがっていたと言えます。

理由⑤:マネジメントチームをつくるためのきっかけになる(『経営』に注力する体制づくり)

『経営者の軸』を磨くためには、『経営』に注力できる体制をつくることが必要になります。経営者や経営幹部が、10年後、5年後の方向性を検討し、部長以下で執行の体制を回すことができれば、『経営』に集中できる環境が整います。そのためには、『経営』について検討をするチーム=マネジメントチームが必要になります。B社は、経営計画をつくる・実行することを通して、この体制を整備し、『3つの風圧』にあらがっていたと言えます。

■『経営者の軸』が磨かれることの効果

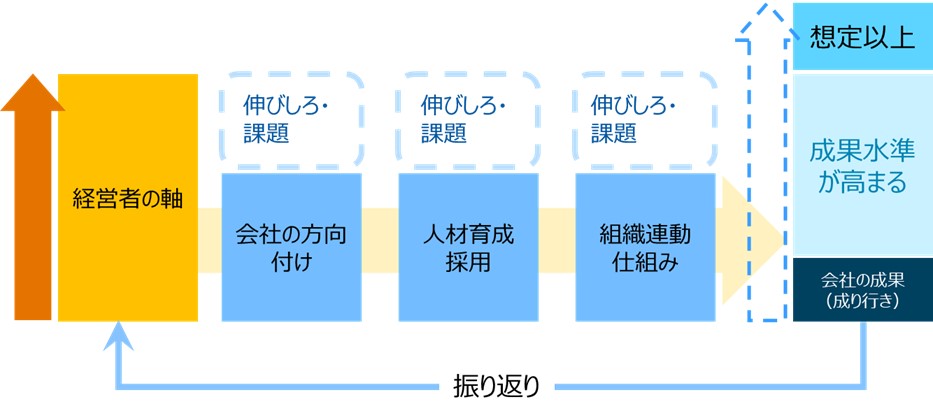

では、『経営者の軸』が磨かれると、会社に対してどのような効果や影響を及ぼすのでしょうか。私は、次のことに対して大きな効果があると考えます。それは、「成長の伸びしろが増える」ということです。

先述の「経営計画が経営者の軸を磨く最良の方法」の理由④で挙げたように、『経営者の軸』を磨くためには『振り返り』が必要になります、そこで「まだまだできる、まだまだ可能性がある、さらに良くなれる」という想いに気づくことで、『経営者の軸」の長さや太さが大きくなります。そこが大きくなると、経営としての課題は増えますが、これは良いことであると考えます。

ここで「課題」について少しお話をしたいと思います。「うちはうまくいっていて経営の課題がない」という状態は、良い状態ではないと考えます。トラブルや問題など日々発生する課題。これは後手の課題と言えます。良い課題は、先手の課題であり、自分たちが意図してつくりあげた課題。先々のことが考えられていなければ、なりゆきとなり、後手になります。一方で、先々のことを考えていれば、自ら課題に気づき、先手となります。さらに言えば、高い目標を掲げることで、今までは課題ではなかったことが新たな課題になり、その課題は言い換えれば、成長の伸びしろ。そうした課題が見つかり、先手を打つことができるようになることが、経営者の軸が磨かれる効果と考えます。

経営者自身が、これまで以上に広い領域に関心を持ち、長い時間軸を見て、自社の可能性をどこまで伸ばすことができるか。将来の強みをつくっていく動きができるか。その中で自社がやるべきこと、やっていきたいことをどう描いていけるか。「会社の成長は、経営者にかかっている」と言われるゆえんがここにあり、もし会社の成長がとどまっているとするならば、それは経営者自身が原因かもしれません。

■『経営者の軸』を成果に結びつける

一方で、『経営者の軸』が高まったからといって、すべての課題が解決するわけではありません。会社の成長・成果を考えた際に出てくる課題は、独立したものではなく、連動しています。

『経営者の軸』が磨かれ、高まったとしても、仮にマネジメントチームができていなかったり、人材育成が進んでいなかったり、組織の仕組みができていなかったりという状態であれば、成長・成果を生み出すことはできません。『経営者の軸』を磨き、高めるとともに、それを連動させていくことが必要になります。

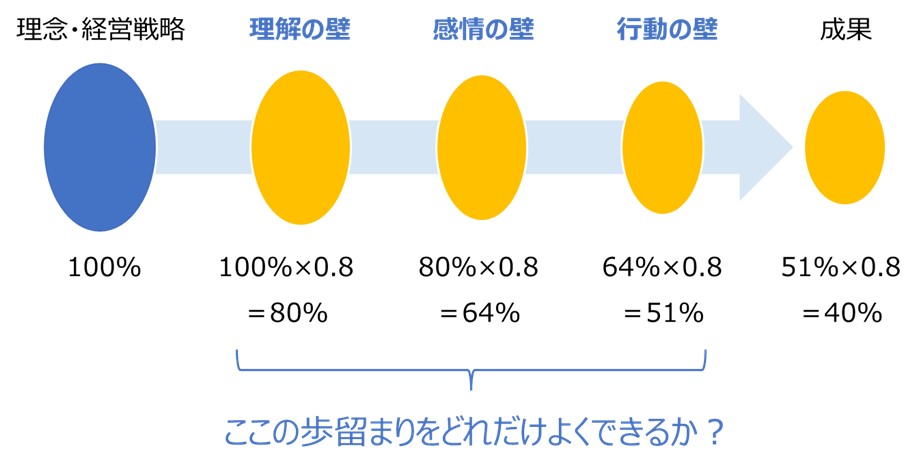

そのためには、『成果の歩留まり』という考え方を認識する必要があります。『成果の歩留まり』とは、次の図のようなイメージです。

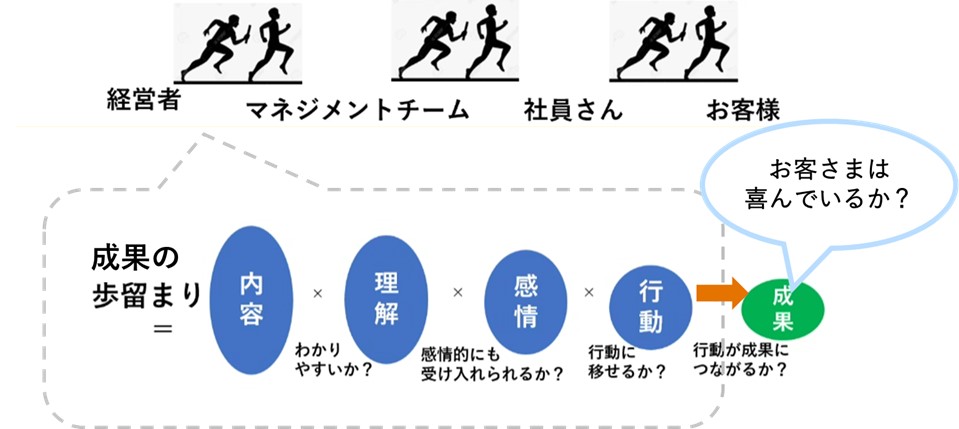

例えば、とても素敵な良い理念や経営戦略ができたとします。それを幹部や社員へ伝えます。しかし、その伝えたことが、次の3つの壁をスムーズに通っていかないことには、成果はなかなか生まれません。一つ目は『理解の壁』。「戦略の内容が難しすぎてわからない」、「発信量が多すぎてキャパオーバー」など、どれくらい理解してもらえるかという壁です。次の壁は『感情の壁』。「理解はできたのだけど、経営陣が信用できない」、「言ってることはわかるけどワクワクしない」というように、やりたい、やってみたいと思わせられるかという壁です。最後が『行動の壁』。「理解できた、やってみたい、でも業務が忙しくてそれどころではない」というようなことを超えて、どれだけ行動に結びつけられるかの壁です。この3つの壁を通過しても、行動したことがそのまま成果につながるわけではないので、ここでも成果が目減りします。この3つ壁の歩留まりをいかによくできるかで『経営』の成果が変わっていきます。言い換えれば、組織の中で『成果のバトンタッチリレー』がうまくできるかにかかっていると言えます。

この「成果のバトンタッチリレー」をスムーズに進めるためには「一貫性」を示すことが重要だと考えます。それは、一貫性を示すことは、経営者の本気度を示すことにつながると考えるからです。ここについては、具体的な事例をみて頂き、理解を深めて頂きたいと思います。

□C社の事例

C社は、見事なまでに良い会社でした。そのためにいろんな施策を打っていました。しかし、C社の経営者のお話を聞く限り、やっていることは他の会社と大きくは変わりません。私は、なぜここまで良い会社になっているのかが腑に落ちませんでした。

その後、社員の方に個別に話を聞かせて頂く機会があり、そこで私は「どの打ち手が一番効果を発揮していると感じていますか?」と質問をしてみました。そうしたところ、その社員の方は「社長が一番がんばっているんですよね。新しいことをやるときは、一番勉強していますし、挨拶や掃除でも一番、一生懸命やっているんです。それを見ていると自分ももっとがんばらないと、と思うんです」と。いじわるな私は、「でも、そこまでできないよと思う社員の方もいるんじゃないかですか?」と質問してみました。すると、「そうですね、そういう社員もいると思いますが、たぶん少ないと思います。社長への感謝の気持ちも強いですからね」と。

この話を聞き、妙に腑に落ち、次のように考えました。経営者や経営幹部のひとつひとつ小さな行動や発言に対する意思決定が『会社としての行動の基準』となり、それが会社に対して重要な影響を与えているのではないかということです。

例えば、こうです。「経営者がこのくらいの行動のレベルであれば、こんなものでいいか」、「幹部がこの程度のあいさつなら、私たちもこのくらいでいいか」と社員はその一挙手一投足をよく見ています。一方で、自身の普段の何気ない行動の決断が、会社を変えるほどの影響を持っているということを意識している経営者や経営幹部の方は多くないと感じています。一方で、この意識が高い経営者や経営幹部の会社は、優れた会社になっている傾向があります。

経営者や経営幹部が「何を思い、決断するのか?」、「何を基準に決断するのか?」、「何を心のよりどころに決断するのか?」、「何を目指し、決断するのか?」、その決断のひとつひとつが経営者や経営幹部自身の行動の変化につながり、それが社員に伝わり、結果が変わっていく。良い会社になるか、ならないかは、経営者や経営幹部の決断と行動が大きな影響を与えると言えます。

「上の人がやってるんだった、私もやろう」、「上の人ががんばっているから、私もがんばろう」という『上位者の影響力』。人は良くも悪くも上の人を見て動きます。

良い会社をつくる上で、この法則は、あなどれないと感じています。

□D社の事例

その経営者(Dさん)は、とても穏やかで、物腰が柔らかく、良い意味で社長という風格はさほど見られない、そんな雰囲気の方でした。そこで、社長就任時のお話を聞いたところ、その印象とは裏腹に、大きな負債を抱えた子会社の経営再建を託され、社長に就くことになったということでした。

大きな負債を抱えていたことも大きな問題でしたが、その子会社はもうひとつの問題を抱えていました。それまでの子会社の社長は、親会社から派遣され、数年おきに交代。そのため、子会社のプロパー社員からは、「がんばっても社長や役員になれない、がんばっても無駄」という雰囲気が充満していました。再建をしていく上で切っても切れない問題です。

そして、その経営者Dさんも親会社から派遣された方でした。しかし、この方は、これまで派遣されてきた社長とは違い、保守的な親会社の中で、異質な存在で、保守的な雰囲気を良い意味で無視して会社にもの申すことができる方でした。そうしたキャラクターが買われ、経営再建を託されました。そんなキャラクターであることは、もちろん子会社の社員は知る由もないため、子会社の社員からすると、「また親会社から派遣されてきた人が来た」という印象を持っていました。

子会社の社長に抜擢されたDさんは、就任当初から今も変わらず、次のような想いを持っていました。「会社は、あくまで働くための箱に過ぎない。言い換えれば、舞台があるだけ。舞台のためにがんばろうって思う俳優さんや芸人さんはいない。舞台に立ちたい、舞台に立って観客に喜んでもらいたい、というのが健全な姿。会社も同じ。社員が会社という舞台で主役になって活躍し、喜びが感じられるようにしていきたい。」

その想いを実現させるために重視したのが、「経営者としてリーダーの本気度を見せること」でした。「がんばっても社長や役員になれない」という状況を変えることを子会社の全社員へ宣言。そして、親会社から派遣されてきた形だけの役員を切ることを決断し、実行しました。親会社から反発を食らい、更迭される可能性もあるこの決断は、なかなかできるものではありません。

それ以降は、できる限り組織をフラットにしようと考え、社長と社員がコミュニケーションを取る機会を作ったり、部署間の関係性を深めるために社員が主役の社内交流誌を毎月発行したりと、社員が自分の意見を発信できる環境づくりに邁進。その結果、社員主導でのプロジェクトや委員会活動が立ち上がるとともに、活発に動くようになり、地域の中でも「おもしろいことをやっている会社」という認知が拡がっていきました。

就任から約5年で負債は完済。そして、ついに約10年をかけ、プロパー社長が誕生しました。

経営者Dさんの「社長と社員の信頼感がすべて」、「どんなに偉そうなことを言っても、社員は社長が本気なのかどうかをしっかりと見ている」という言葉がとても印象に残っています。言うだけではなく、言ったことを実現させるためにリーダー自身が行動をしているか。社員は、言葉と一緒にその行動を見ている。言い換えると、一貫性がない行動を取っていると、社員に本気度は伝わらない。

弊社代表の小宮は、社員との信頼関係をつくるには、「小さい約束こそ守る」ことが大切だと説きます。「例えば、部下に「今度、飲みに行こう」と誘ったとします。しかし、ずっと飲みに行くことが実行されないと、部下は「この人は約束を守らない人だ」と捉え、日常的な上司の指示を話半分で聞くようになる。こうした小さい約束ほど守り続けないと部下は信頼して動いてくれなくなるもの」と言っています。まさに日々の言葉と行動の一貫性の重要さを語っています。想いや信念に沿った一貫性を持った行動が、リーダーの本気度として伝わり、組織が動くということをこの経営者のお話から学ぶことができます。

『経営者の軸』を組織に連動させていくことができるかどうか。そして、さらに言えば、一貫性を持って連動させることができるか。成長し続ける会社になれるかどうかの分岐点と考えます。

■最後に

長々といろいろ書かせて頂きましたが、ここまでお読み頂き、有難うございます。『経営』をする時間を確保することの重要性と『経営者の軸』を磨き続ける重要性が少しでも伝わっていましたら、うれしく思います。釈迦に説法かもしれませんが、「経営は実践」です。実践でしか磨かれず、実践でしか成長・成果につながりません。皆さまのその一歩につながれば、さらにうれしく思います。

金入 常郎