組織学習とは、個人が学習したことを組織において共有・結合することで、組織の行動が持続的に変わっていくことを指します。

リーダーシップのあり方やチームの学習能力の獲得、お客さまからの学びを取り入れる方法など、組織が成長するために不可欠な学びや変化へのアプローチを知り、自社を「「学習する組織」に発展させていくためのポイントをお伝えします。

INDEX:

1. 「学習する組織」とは

「学習する組織」は、変化にしなやかに対応して進化していく組織です。変化に対応できない組織は衰退してしまいます。ここでポイントになるのは「しなやか」ということです。ひとつの答えにこだわらず、チームメンバーの多様性や強みを活かして、互いに学び合い、変わっていくことを大切にします。

トップダウンとボトムアップで考えてみると、「学習する組織」はボトムアップの考え方です。もちろん、トップダウンにも良いところはありますが、変化に対応するには、トップだけが学び続けなくてはなりません。

「衆知を集める」という言葉があるように、メンバー全員が常に学び、互いに刺激し合い、切磋琢磨するのが「学習する組織」です。(決して、和気あいあいではないことに注意が必要です。)ゆえに「学習する組織」は、マネジメントしていくことが難しいことも確かであり、だからこそ、つい安易にトップダウンでのマネジメントに頼ってしまいがちになるのです。

2. 「学習する組織」をつくるための3つの力

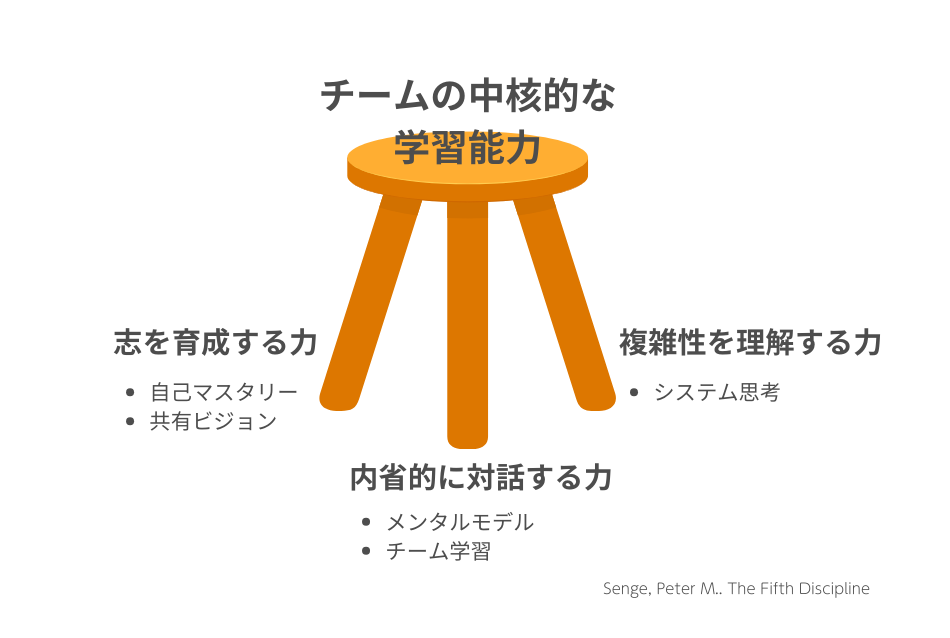

「学習する組織」を提唱したのは、MITの教授であるピーター・センゲです。彼は、チームの中核的な学習能力として次の3つをあげています。

志を育成する力(fostering aspiration)

志を育成する力(fostering aspiration)

内省的に対話する力(developing reflective conversation)

複雑性を理解する力(understanding complexity)

-Senge, Peter M.. The Fifth Discipline

一見、難解なこの定義ですが、「メンバーの多様性を活かそうとすると、空中分解する危険がある」という前提に立つと、センゲのいう3つの力への理解が深まります。

・志を育成する力

チームが一丸となるには、同じ「志」が必要です。多様な個性を持ちながらも、目指すところは同じであるということです。しかし、ややもすると表面的な志の共有になりがちです。経営理念をただ唱和するだけでは、志は育ちません。本当の意味で互いの価値観を理解しあう必要があります。

・内省的に対話する力

そこで、「内省的な対話」が求められます。これによって互いの価値観への理解が深まります。しかし一方で、メンバーの多様性を前提とする以上、当然のように、意見の相違や矛盾も顕在化します。この意見の衝突や不協和音を丸く収めたいがために、ものごとを単純化して整理しがちです。つまり、トップダウンの誘惑です。これはリーダーだけの問題ではなく、メンバーも自ら考えることをやめ、リーダーに委ねてしまうことが起こります。

・複雑性を理解する力

ゆえに多様で複雑な価値観を素直に受けとめることが求められます。ここでセンゲがシステム思考という言葉を使うためか、「複雑性を理解する力」は、複雑さを分かりやすく整理していくことのように思われがちです。それでは、結局のところ、自分のメガネで物事を見ることになります。自分が気づいていないことに目を向けることが大切であり、自らのパラダイムを変えていく学習、いわゆるアンラーン(unlearn)が求められます。

3. 習慣が学びと変化を阻害する

ただ、人や組織が変わることは簡単ではありません。なぜなら、人間は、習慣の生き物だからです。習慣とは、考えないでできる行動です。つまりコストがかかりません。一方、いつもと違うことをするとコストがかかります。結果として、私たちはいつもの当たり前から抜け出せないことがよくあります。

また、組織には規範や社風もあります。これは、集団で持っている習慣のようなもので、これに沿って行動するとうまく行くという(暗黙の)了解があります。意見の衝突が少なく、物事がスムーズに進むことは、一見すると大変効率的です。ただし、世の中は絶えず変化し、お客さまの求めるものも変わっていくものです。会社の中が平穏でも、お客さまの役に立っていなければ何の意味もありません。

多くの企業において課題と感じるのは、お客さまから学んだことを互いに振返り、学び合う対話の場が少ないということです。例えば、会議は、事実の共有と進捗確認をする場にとどまっていないでしょうか。いつもの当たり前に沿って結論らしきものが導かれて終わることでは、結局、お客さまの役に立つように変わっていくことはできないのです。

4. シングル・ループ学習とダブル・ループ学習

では、どのようにすればお客さまから学び、変わることができるのでしょうか。ここで、変わるためのメカニズムを見ておきましょう。

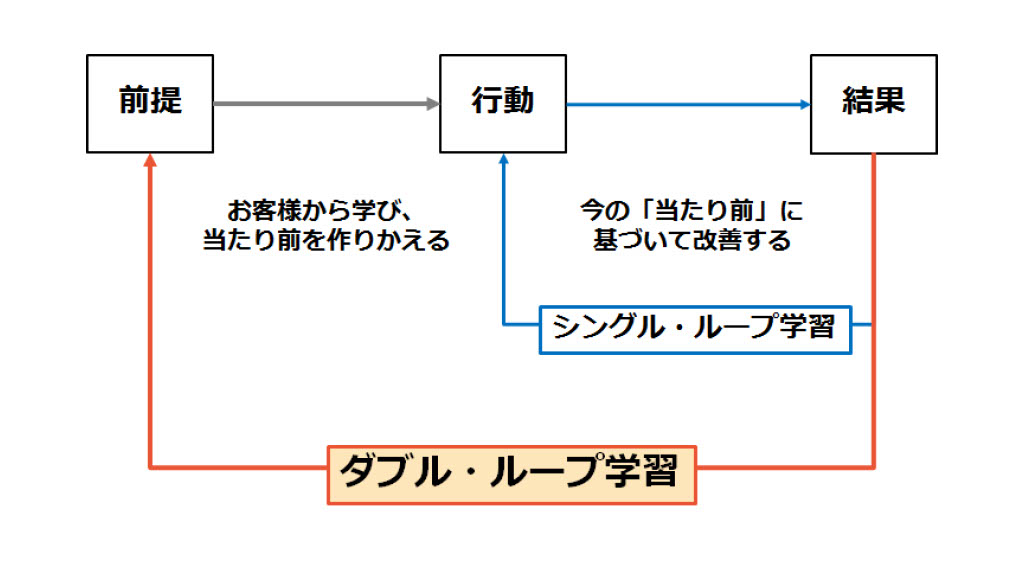

私たちは、当たり前、つまり「前提」に基づいて「行動」します。そして、その「結果」を見て行動を変えます。結果、行動が改善されていくのですが、これを「シングル・ループ学習」といいます。

私たちは、当たり前、つまり「前提」に基づいて「行動」します。そして、その「結果」を見て行動を変えます。結果、行動が改善されていくのですが、これを「シングル・ループ学習」といいます。

例えば、日々、お客さまを喜ばせようと品質を高める努力をしているとしましょう。ここまでは良いのです。ところが、いつしか売上が上がらない、お客さまが離れていくということが起こります。それは、お客さまから学ぶことを怠り、今の当たり前に基づいてのみ考える状態、つまり独りよがりになっているのです。これがシングル・ループ学習にとどまっている状態です。

そこで、良い意味で「前提」を疑います。お客さまのニーズを捉えなおし、「前提」そのものを再構築して、「行動」に移すのです。このような学習を「ダブル・ループ学習」といいます。この「ダブル・ループ」学習が行われているかどうかが、本当にお客さまから学び、変化していくために必要なポイントとなります。

このメカニズムを意識して自社の中を見てみると、「お客さまのために」と言いながら、気がつけば、「今まで通りやればよい」「その方効率的だ」と自分たちの都合だけで業務を行っている様々な場面が見つかるのではないでしょうか。

5. お客さまから学ぶための仕掛け

私たちは、意識・無意識を問わず誰かと話すことで体験を振返り、教訓を見出しています。誰かと話すには、考えをまとめる必要があります。さらには、話してみたら、自分でも気づいていなかったことが見つかるということが起こります。つまり、対話を通じて、シングル・ループから抜け出す視点を得られるのです。

さらに重要なのは、話しあう内容です。一つの基準になるのは、お客さまのクレームが議題にあがっているかどうかです。

例えば、ある業界のトップシェアをとっている会社では、「お断り率」をKPIにしています。

急ぎの依頼を受けたときに「人がいないので」や「材料がないので」などの理由で断らざるを得ないことがあります。本当に物理的に無理ということもあるでしょうが、「肝心な時に無理を聞いてもらえない」というお客さまの声は直接届かないまま、よくよく調べたら、知らないうちにライバルのところへ注文が流れてしまっていたという結果を招いていることもあります。そうしたお客さまの声に耳を澄まし、「どうやったらお断り率を減らすことができるか」という話し合いが常に行われています。

このような営みは、会社の外からは見えにくいものですが、簡単に他社が真似できるものではなく、企業が持つ技術以上に大切な強みの源泉であるといえます。

対話を生む場づくりと、どのようなことを話すかという正しい選択が、お客さまから「学習する組織」をつくるのです。

6. お客さまから学ぶ組織で働く喜び

どの会社も、商品・サービスを生み出しているわけですが、どんなに優れた技術があっても、お客さまの役に立ち、お客さまにその良さを見出していただかないと収益には繋がりません。そのためには、お客さまが何を求めているのかを素直に学び、商品・サービスとして提供しなければなりません。何より重要なことは、提供する立場の自分たちでは持ちえない視点をお客さまは持っているということです。お客さまの視点を取り入れ、自分たちの「当たり前」を変えていくことで得られる、お客さまから学び自分たちが変わっていける実感が、働く喜びをもたらすのです。

逆に「うちの社員は主体性がない」と嘆いている経営者の方は、空中分解を恐れ、トップダウンの誘惑を手放せないまま、自らのマネジメントによって多様な主体性を阻害しているかもしれないと考えてみるとよいでしょう。

一人ひとりの社員の皆さんは、変わるのが嫌なのではなく、「変えられる」のが嫌なのです。

お客さまを求心力にして、チーム一丸となり、それぞれの多様な強みを活かすことに集中すれば、成果も得られ、メンバーは主体性を発揮し、働く喜びを得ることができるのです。