(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2020」掲載記事)

Ⅰ.はじめに

1.人が採れない中堅・中小企業

経営コンサルタントとして、これまで2000社以上の企業に訪問してきましたが、ここ数年は「人手が足りない」・「人が採れない」といった悩みを経営者から聞く事が多くなってきました。特に中堅・中小企業では状況は深刻で、飲食店を展開されているある会社では、店舗拡大を図りたいが、新店舗での採用に不安があり、拡大にブレーキをかけている状態という事でした。人手不足による採用難が事業の発展・成長に制約をかけていると言えます。

今回は、こうした状況がなぜ起こっているのかについて整理をするとともに、この状況を打開するために中堅・中小企業は何を行わなければならないかについて提言したいと思います。また、その提言を実行していくために必要となる投資・費用の面にも少し触れていきたいと思います。

Ⅱ. 人が採れない現状は、なぜ起こっているのか

まずは、人が採れない現状がなぜ起こっているのかについて整理していきたいと思います。その答えを探るには、外部環境的要素と内部環境的要素の2つの側面について観ていく必要があります。

1.外部環境的要素

外部環境的要素というのは、いわゆる自分たちではどうしようもない(変えられない)要素の事です。これらを具体的な事実や数字をベースに整理をしていきたいと思います。

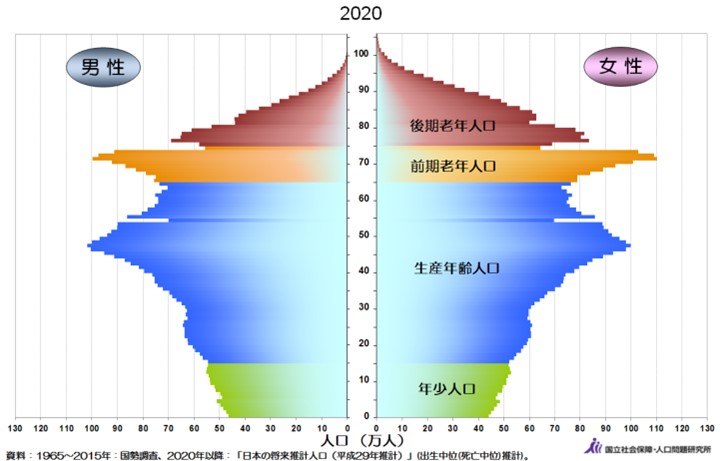

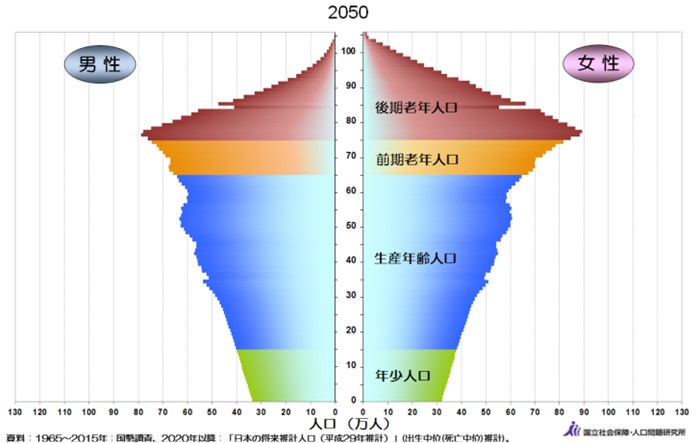

・生産年齢人口の減少

生産年齢人口とは、生産活動に従事しうる年齢の人口の事です。日本では、総務省統計局による労働力調査の対象となる15歳以上65歳未満の人口がそれにあたります。2017年4月10日に国立社会保障・人口問題研究所が発表した「日本の将来推計人口」によると、1995年の8726万人がピークで、そこから2015年までの20年間で約1000万人が減少しています。

では今後はどうなのでしょうか。同研究所によると、出生率・死亡率などに大きな変化(戦争など)がなければ、2036年の生産年齢人口は6200万人、2050年ごろには5000万人を割り込むと推計しており、ピーク時の3/5に減少してしまいます。ピーター・F・ドラッカーはこのような人口動態の事を「すでに起こっている未来」と考え、「人口の変化は逆転しない」と言っています。労働人口の減少の流れには、どの企業も贖う事はできないのです。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年推計)」より

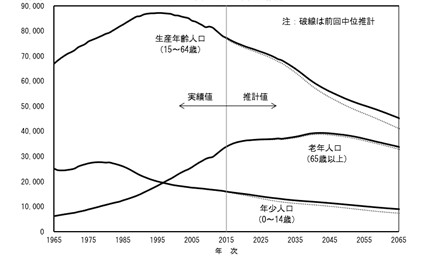

・有効求人倍率の上昇

次の観点は、有効求人倍率です。2019年12月での有効求人倍率は、1.63。有効求人倍率というのは、求職者1人あたりに何件の求人があるかを示すもので、現在であれば求職者1人に対して、1.63件の求人があるという状態の事を言っています。有効求人倍率が1倍を超えると、企業も応募者も選り好みしなければ、全員仕事に就ける状態で、現状の数字は1974年以来の高水準となっています。

有効求人倍率は、ハローワーク(公共職業安定所)に届けられている求人数と求職者数を元に算出されています。一方で、ハローワーク以外の方法で採用活動を行っている企業も多くあり、その現状を考えると実質の求人倍率はさらに高い状態にある事が想像できます。

厚生労働省 職業安定局雇用政策課「一般職業紹介状況」より

有効求人倍率が高まっている背景を考えていくと、ひとつは先述の「労働生産人口の減少」が挙げられます。そして、もうひとつは、「企業業績の拡大」が挙げられます。日本経済新聞の集計によると、東証一部の上場企業の最終利益は、2014~2016年度は約20兆円、その後の2017年度(約23兆円)・2018年度(約28兆円)は過去最高を更新。2019年度(2020年3月期)は24兆6709億円と業績減速が予測されていますが、ここ15年の中では比較的良い状態が続いています。今後、コロナウィルスによる経済への影響が懸念されますが、優秀な人材を採用したいという企業のニーズは続いていくと予想します。

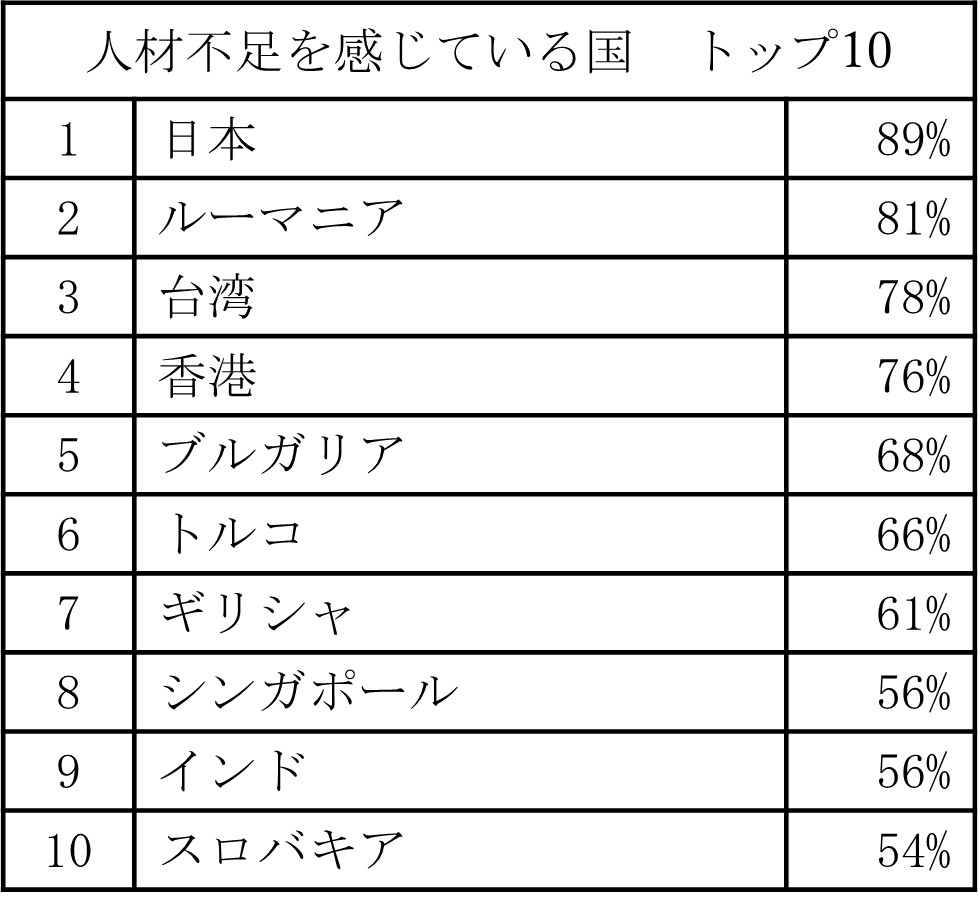

世界80カ国・地域に3,000のオフィスを持ち、事業展開を行う総合人材サービス企業のマンパワーグループの調査(世界43カ国・地域における6業種の雇用主39,195人を対象に実施)によると、日本は「世界で一番人材不足の国」とされています(次ページ図参照)。世界的に見ても日本の人材不足は、深刻な状況にあります。

マンパワーグループ「2018人材不足による調査」より

・人材の流動化

外部環境の変化で、もうひとつ見ていきたい観点があります。それが「人材の流動化」です。人材の流動化とは、いわゆる転職市場の動き(企業間の人材の行き来)の事です。今後、この動きが日本において活発になっていく可能性があると私は予想しています。

その動きを示唆する数値があります。厚生労働省の「2013年若年者雇用実態調査結果の概況」という調査によると、「15~34歳の全体の47.3%が転職の経験がある(大卒では36.6%)」という数値が出ています。皆さんは、どうお感じでしょうか?私の感想としては、約7年前の調査という事を考えると、「思ったよりも多い」というのが実感です。

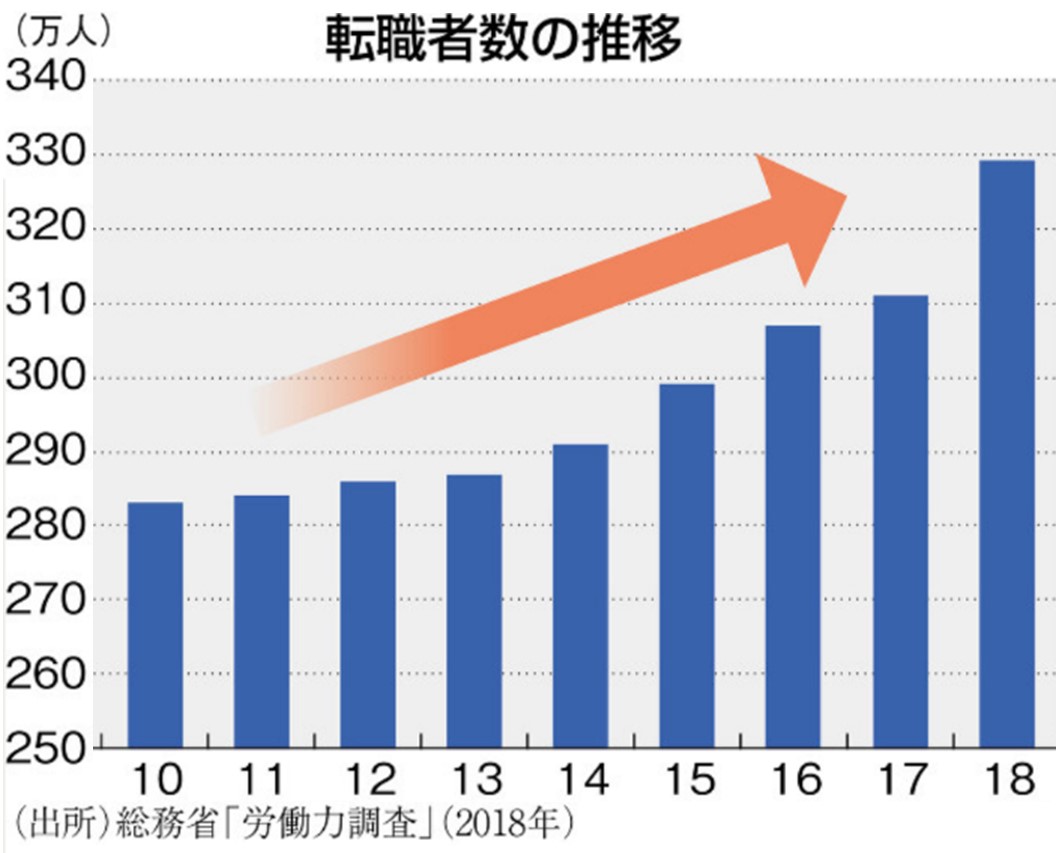

では、「転職者数」という観点でも見てみましょう。その数は、増えているのでしょうか?下記の「転職者の推移」の図をご覧ください。2013年以降、転職をする人の数は、右肩上がりで伸びています。転職者が増えている理由について考察すると、「労働環境のギャップ(思った職場と違った)」という側面と「転職をしやすい環境になった」という側面が考えられます。以前に比べ、ネットなどで情報が収集しやすくなっている環境を考えると、後者の理由の側面が大きいと推察し、話を進めていきたいと思います。

・終身雇用の解体

そのひとつに大手企業を中心とした「終身雇用の解体」が挙げられます。日立製作所は、2014年9月26日に国内の課長以上の管理職を対象に10月から賃金体系を改めると発表。それは「給与全体の70%を年齢や勤続年数に応じて支給してきた制度を、給与の全額を仕事の内容に応じて支給する仕組みに見直す」という内容でした。このニュースは、他の企業へも大きな影響を与え、その後、日産自動車やパナソニック、ソニーなども終身雇用ではなく、成果に重きを置いた制度へ移行していきました。

なぜ、終身雇用を解体しなければならなかったのでしょうか?そこには企業をめぐる2つの背景がありました。ひとつは「1998年から始まった金融の規制緩和の影響により、短期業績を厳しく見られる経営環境に変化した」ことが挙げられます。海外のお金を日本に呼び込むために、海外の投資家が日本企業に対して、より投資しやすい環境を整える流れから、四半期決算などの導入が始まるとともに、ROEなどの投資指標が注目されるようになっていきました。もうひとつは「グローバル化の推進」が挙げられます。先述の「短期業績重視」の傾向から生産コストの削減のために海外へ出る、もしくは、先述の「日本の人口減少」の観点から新たなマーケット開拓のために海外に出るという動きが加速していきました。それに併せて、海外人材の積極的な採用・活用が促進されるようになっていきました。

この2つの背景から、企業が組織を動かしていくために、さらに言えば、組織の動きをスピードアップさせていくために、より成果に重きを置いた人材評価が注目されるようになったのです。その結果として終身雇用が解体の方向へ進んでいきました。そして、この結果によって何が起こったかというと「リストラ」です。ある年齢以上の人材は、早期退職支援制度が用意され、高い退職金と引き換えに辞職を促され、転職をせざるを得えない状況になります。そういった動きが大手企業を中心に盛んに行われるようになりました。そして、そうした状況を見ていた若手社員や中堅社員たちは、今度は自分がその番になるかもしれないという恐れ、もしくは会社への不信感が募り、他の企業への転職を考える。そうした流れからも転職市場に人材が動いていったという事が想像できます。このような事から「終身雇用の解体が人材の流動化を促した」と言えるのではないかと考えます。

・人材獲得競争の始まり

人材の流動化の観点でもうひとつお伝えしたい事があります。先述の「労働生産人口の減少」・「有効求人倍率の上昇」から想定される事です。それは何かというと「人材の採り合いが活発になる可能性が高い」という事です。言い換えれば、「人材獲得競争が始まる」という事なのです。実際、IT業界や物流業界・外食業界・建設業界などは、既に人材不足が顕著にあらわれており、より良い条件の企業に転職するという事が起きています。さらに言えば、優秀な人材になればなるほど、採り合いが過熱する事は想像に難しくありません。人材の獲得競争が、日本でも既に始まりつつあります。

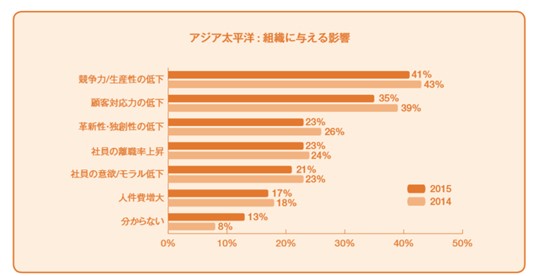

これらの外部環境的要素から、明らかに今後は、人を採る事が難しくなる事が考えられます。そして、もうひとつ付け加えたい事があります。マンパワーグループの「人材不足が企業組織に与える影響」という調査の結果、1位「競争力・生産性の低下」、2位「顧客対応力の低下」が挙がっています(次ページの図参照)。

マンパワーグループ「2015年人材不足に関する年次調査」より

これは裏を返せば、人材不足が原因で「事業戦略が進まない」・「他社との差別化ができない」といった事が起こり得るという事です。人材採用が今後の大きな経営課題となる事を示唆していると言え、人材採用戦略の重要性が高まっている事を意味しています。

2.内部環境的要素

しかしながら、これらの状況は、あくまで人材が採りづらくなるという話で、採れないわけではありません。ここを勘違いしないで頂きたい。採用がうまくいっていない中堅・中小企業の多くは、ここで思考が止まっているように感じます。外部環境を言い訳にして人が採れないのであれば、経営者はいりません。この環境下においても、いかにして人を採るかを考え、実行できるかが経営者の腕の見せ所と言えます。

ちなみにここから説明していく内部環境的要素というのは、自社で変えられる要素の事を言い、ここでは採用に対する考え方や方法のことを意味しています。

人が採れない理由は、ズバリ「採用に対する考え方や方法(内部環境的要素)」をこの外部環境下において変化させられていないという事を挙げたいと思います。では、今回は特別に人が採れていない企業の考え方というものはどのようなものなのかを紹介していきたいと思います。

①「人がいない(足りない)」事象の発生⇒すぐに採用活動をスタートする

②これまでの採用方法(ハローワークや求人広告・人材紹介など)を踏襲する

③転職をしたい人に求人を出す

④選考(面接)は見極め重視

一見するとこれのどこが悪いのかと言われそうですが、このままの考え方では、今後は採用する事は難しい、いや、できないと考えたほうがいいでしょう。

Ⅲ. 今後の採用に対しての新しい考え方

なぜ、先述の考え方では、採用する事ができないのか。その理由と共に、今後の採用に対しての新しい考え方をご紹介したいと思います。

1.ターゲット(採用したい人材像)を明確にする

①の考え方の落とし穴は「どのような人物を採用するかが検討されずに採用活動が始まってしまっている」という事です。例えば「営業職が足りないから営業職を募集しよう」という状況になったとします。その際に、すぐに「じゃあ今回は、方法はどうしようか」という流れになってしまっていないかという事です。この流れ、どこがまずいのかというと、「ターゲット(採用したい人材像)を明確にしていない」という事なのです。

・10年後、どんなお客様に役立つ会社にしたいですか?

・10年後、どの事業に力を入れますか?

・10年後、利益をどのくらい生む会社にしたいですか?

・10年後、何人の組織にしたいですか?

・10年後、社員の方々に対して、どういった事ができるようになる事を期待しますか?

もし、これらの事の検討がなされていないとするならば、採用できない、もしくは採用をしてもその人材が戦力化しないという事が起きます。どういう事かというと、上記の検討次第で、採用すべき人が変わるからです。

例えば、こんな会社がありました。保険の代理店を10名で行っている。個人のお客様がメイン。売上の7割は社長があげている。社長の年齢は60歳。社長は、保険をお預かりしているお客様のためにも、自分が引退しても存続・発展できる会社にしたいと考えていました。この会社の課題は、社長以外の営業社員が成果をあげられるようになる事。そうした中、我々と話をする中でこの社長はこう考えました。「自身の営業力と人脈を活かして、セミナーと称して見込み客を集める。そのセミナーで自身が講師となり、見込み客に動機付けを行い、興味を持った見込み客に対して自社の営業社員が販売活動を行う。」という事でした。言わば、戦略を変える事にしたのです。そうした結果、自社の営業社員に対して、今まではアポを取る事から販売する事まで、すべてできる事を期待していましたが、なかなか成長しないという状況が続いていました。しかし、上記のように戦略を変えた事で、販売に関わる部分だけを強化すれば良いと考えられるようになりました。その結果、売上はほぼ変わらずに社長の売上比率は2割まで減らす事ができました。さらに、社長はこう考えました。この仕組みを活かせば、採用する際、販売に関わる部分に強い人をターゲットにすれば良いのではないかという事でした。今までは、アポを取る事から販売する事まで全てできる営業社員を採用しなければと思い探していましたが、なかなか採用する事ができていませんでした。戦略と仕組みと考え方を変えた結果、採用もうまくいくようになったのです。

この社長が行った事は、採用する際に「方法から考える」のではなく、「どんな会社にしたいのか?」から考える事でした。言い換えれば、「ビジョン・戦略から考える」という事です。そこから考えると採用ターゲットは明確になっていきます。

ターゲットを明確にするにあたって細かい話ですが、次のような事も考えます。中途採用であれば、「どんな理由で転職を考えている人をターゲットにするか」という事です。我々の会社では、即戦力の人材としてコンサルタントの経験者をターゲットにしていますが、そのターゲットの転職理由を次のように設定しています。「取引先企業と長いお付き合いができない」・「書類をつくるばかりで取引先企業の課題解決ができない」・「経営者・経営幹部と直接話ができない」・「働き方に自由度がない」などです。実は、これは大手コンサルティング会社で働いていると感じるジレンマを挙げていて、裏を返すと我々の会社であれば実現可能なポイント(候補者に対する売り)を挙げているのです。つまり、転職を考えている人の状況や要望を分析して、それらの状況を踏まえた際に自社のどの要素が売りになるかを考えるという事を行うのです。勘の良い方は気づかれたかもしれませんが、「採用=マーケティング」なのです。自社の商品・サービスについて、どうすればお客様に購入して頂けるかを考える事と考え方は変わりません。ターゲットが明確になっていない場合の弊害として、どこの企業でも欲しい人材を追いかける事になり、結果として採用に至らないというケースも多く見受けられます。

2.攻めの採用手段を確保する

ハローワーク、求人広告、人材紹介といったこれまでの採用手法は、いわば「待ち」の採用手段です。「待ち」の採用手段が適するのは、人材が市場に溢れている買い手市場の時です。今、そしてこれからは先述の外部環境が続いていくため、売り手市場となります。そのため、「待ち」の採用手段では、待てども待てども人が来ない状況になっています。ではどうするか?「攻め」の採用手段を確保する必要があります。「攻め」の採用手段とは、自社自ら人を採用しに行く手法の事で、「ダイレクトリクルーティング」という名前で呼ばれる事もあります。代表的な方法は2つあります。

①既存社員に動いてもらう方法(リファラル採用)

これは、いわゆる既存社員からの紹介や推薦による採用活動の事です。社員の個人的な繋がりを活用して、自社の魅力や社風を効果的に伝える事ができ、企業文化とマッチした人材を集める事ができます。また、採用した人材の離職率が下がるという点もメリットとして挙げられます。

②人材データベースによる方法

人材データベースを持っている企業と契約し、そのデータベースの中から自社に合う人材を探し、良い人材がいた場合は、その人材に直接メールなどを通してアプローチできる方法です。自社の特徴や将来に懸ける想いなどを直接候補者に働きかける事ができます。まだ転職をそこまで考えていない層のデータベースを保持している企業もあり、その場合、意向がかみ合えば一本釣りをする事も可能となります。サービスを提供している代表的な企業は「ビズリーチ」。この企業は、これまでなかった「攻め」の採用の流れをつくった会社とも言えます。

3.常に採用する。転職市場を考えていない人もターゲットにする。

少し考えてみて頂きたい事があります。この外部環境下で「よし採用しよう」と始めたところで、良い人材がすぐに採用できるでしょうか?ここまで読み進めてきた方なら難しいという事が理解できるはずです。人が足りない時にタイミング良く、良い人材を見つける事は今後さらに難しくなるでしょう。ではどうしたらいいのでしょうか?そこで、もうひとつ考えてみて頂きたい事があります。優秀な人材の割合は、転職市場にいる(転職を考えている)層と、転職市場にいない(転職を考えていない)層のどちらに多いのでしょうか?それは、後者になると考えます。そもそも優秀な人材は、よほどの事がない限り辞めません。辞める理由も少ない。そう考えると積極的に転職を考えていない層のほうが、優秀な人材を発掘できる可能性が高いと言えます。だからこそ、今後はそういった層に対してもアプローチする事を考え、実行していく必要があります。具体的な例を言えば、自社に営業に来る人材の中には、優秀な方はいませんか?また、異業種セミナーや懇談会などの集まりの中には、優秀な方はいないでしょうか?今後は、「人が足りないからスポット的に動いて採用する」という事ではなく、採用に対して常にアンテナを広げて動き続ける必要があるのです。

4.選考は、惹きつけ重視

企業が候補者を選ぶと同時に、候補者も企業を選んでいる事を忘れてはいけません。今後は、売り手市場の傾向が続き、人材の引っ張り合いとなります。候補者は高い確率で、同時に複数社の選考を受けている事が想定され、必ず企業を天秤にかけています。つまり、天秤にかけられている事を想定した選考フロー・対応にしなければならないという事です。もう少し言えば、自社の魅力や特徴をターゲットとなる人材に対して、こちらから売り込んでいくという事が必要になります。

会社として、この「候補者を惹きつける」という事ができなければ、残念ながら他社に人材を奪われてしまうという事が今後は必ず起こります。「惹きつける」という技術が高くなければ、振るいにかける(見極める)事さえもできないのです。そういった意味で、経営者や採用に関わる社員はもちろんの事、それ以外の社員についても、この「惹きつける技術」を鍛え、育てていく事が急務になっていると考えます。今後は、候補者のタイプに合わせたり、選考のタイミングに合わせたりして、候補者によって担当する人間を変えて対応する必要があります。「候補者のタイプ」というのは、候補者の職種や年齢、性別、性格などに対応できる社員を準備するという意味になります。「選考のタイミング」というのは、初めて候補者に接触するときには「この会社、いいかも」と動機付けする事がうまい人が必要ですし、また最終的に自社に決めてもらうタイミングには、クロージングする事がうまい人も必要になります。すべての事を一人で行う事は難しいため、そういった人材を育てていく必要があります。

いかがでしょうか?「これまでの考え方」と「これからの新しい考え方」の違いが見えてきたのではないでしょうか。

Ⅵ.自社に居る理由、残る理由を提示する

1.採用手法と費用の目安

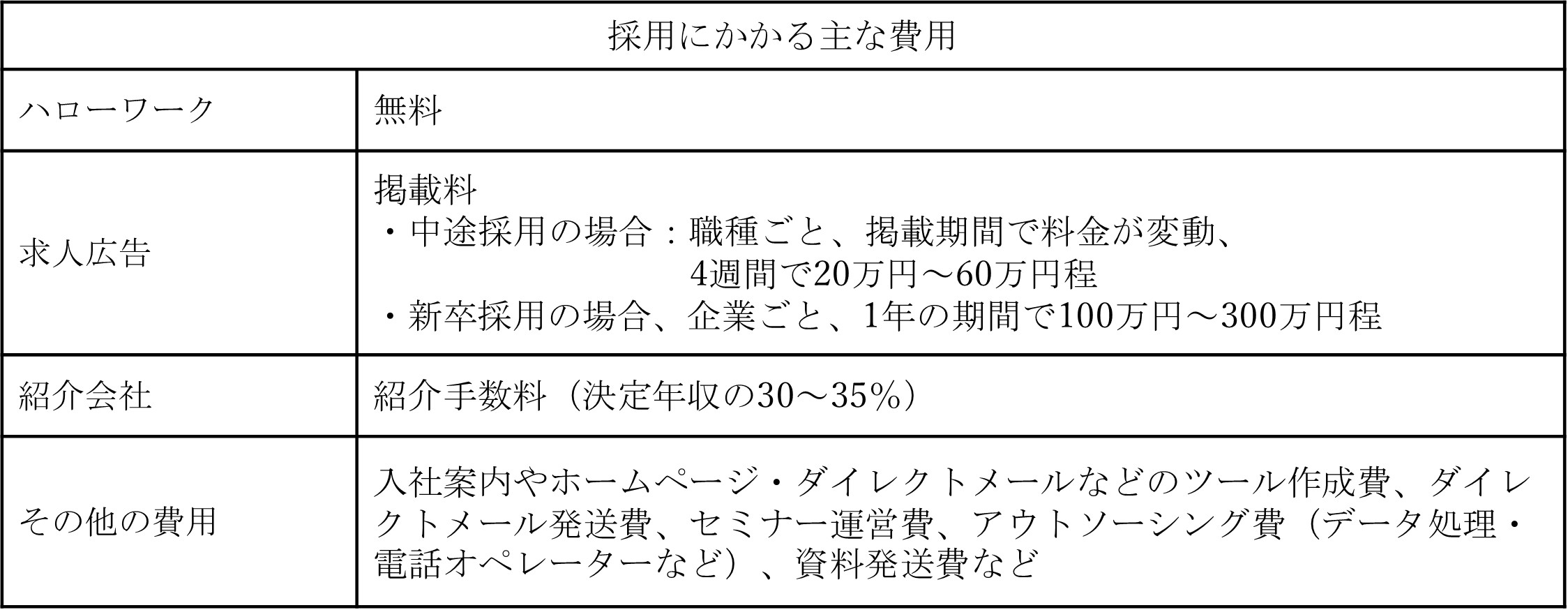

ここで参考として、採用手法における企業の採用費用について紹介したいと思います。採用手法と費用の目安は、以下の表と通りです。

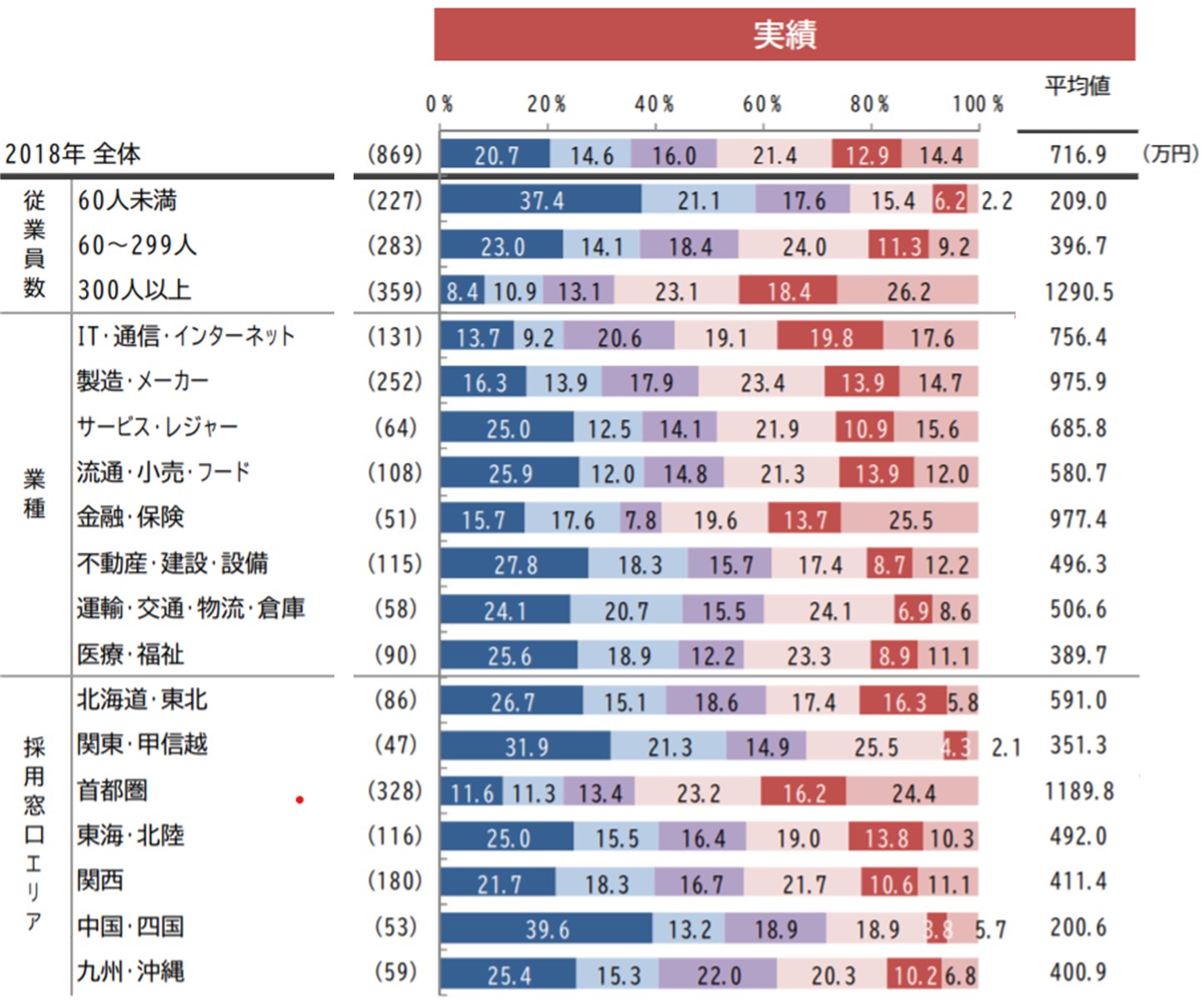

では、実際企業はどのくらいの費用をかけているかというと、中途採用においては、平均で716万円となっています。1年間で「求人広告」にかけた費用の平均は284万円。「人材紹介」にかけた費用の経費は489万円。4年前に比べると、求人広告にかける費用は下がり、人材紹介にかける費用が上がっています。

【中途採用における直近1年間(2018年)の実績】

マイナビ中途採用サポネット「中途採用状況調査2018年」より

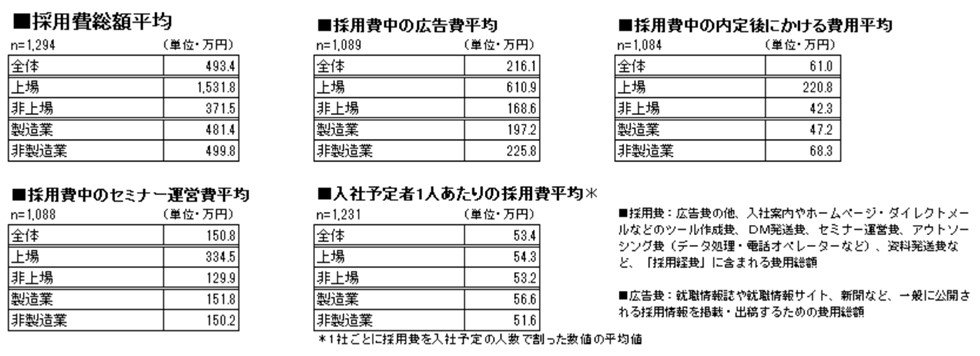

新卒採用においては、総額の平均が493万円となっています。また、一人当たりの平均採用費用については、約53万円となっており、3年前に比べて上がっています。

【新卒採用費平均の実績】

マイナビ採用サポネット「2019年卒企業新卒内定状況調査」より

2.採用活動を効率化するためには?

企業の採用費用は上昇傾向にあり、多くの企業が採用に力を入れている事がわかります。一方で、効率的に効果的な費用のかけ方を検討していく事が必要であり、方法や工夫次第でその費用は抑える事もできます。

例えば、先述した「リファラル採用(社員紹介)」の例を挙げると、マザーズに上場している株式会社カヤックでは「ぜんいん人事部化計画」という制度をつくりました。その制度は、正社員・契約社員全員を採用担当(名刺には人事部兼任と記載)とし、社員の紹介であれば書類選考は免除という「ファストパス」と、これはという人がいた場合は最終面接を受けられる「ラストパス」というカードと権利を与えたのです。その結果、人材紹介会社や求人媒体からの採用人数は全体の4割以下となり、6割以上の人材を自前で採用ができるようになり、採用費用を25%下げる事ができました(株式会社カヤック ホームページより)。また、もうひとつ紹介した人材データベースを使う手法については、我々の企業で実際試したところ、人材紹介会社の約半分の費用で採用を行う事ができました。

リファラル採用を行うにあたって想定される費用は、候補者との会食や候補者を集めたイベント(食事会)などが挙げられます。またこれは企業によりますが、採用が決定した場合に紹介者に報奨を与えるというケースもあります。人材データベースを使う手法の採用を行うにあたって想定される費用は、システム使用料(半年:約45万円~85万円)+決定手数料(決定年収の15~20%)というのが相場です。やり方によっては求人広告費や紹介手数料に比べて費用を抑え、効率化を図る事が可能となります。

効率化のための工夫という観点では、先述の「ターゲットを明確にする」という事が挙げられます。こちらが採用したい人物像を明確にする事によって、アピールするポイントが明確になり、実際会ってみたけど全然違っていたというムダ打ちが少なくなり、決定率を高める事ができます。

このように方法を変えたり、工夫したり事によって、採用活動を効率化する事ができます。

3.今後は辞められない会社にする努力と費用が必要になる

何度もお話している通り、今後は人材の引っ張り合いになります。そして、転職市場に出ていない人材もターゲットとなっていきます。それは裏を返せば、自社の優秀な人材が他社に引っ張られてしまう可能性がある事を意味しています。そのため、今後は「人を採る」だけではなく、「優秀な人材に辞められない」ようにするための努力と費用が必要になるという事です。そういった意味で「就業規則がない」・「ホームページがない」・「会社案内がない」・「手当がない」・「福利厚生がない」・「残業代が出ない」・「休みが取れない」などといった企業は、人がどんどん辞めていくようになり、「人材」という観点で存続が難しくなると考えています。他社が通常備えているものを整備していく事は必須で、そういった費用も見込んで経営を行っていく必要があります。

4.この会社に居る理由、残る理由を提示する

優秀な社員に辞められないようにするためには、給与を上げたり、福利厚生を充実させたりしなければなりません。これは確かに重要な事で、小宮もよく言うように、「同業他社より1割高い給与」・「幹部には年収1000万円」という事をひとつの基準と考えてください。一方で、優秀な社員が会社に留まる理由は、給与の部分が最も重要というわけではないと考えます。優秀な人材がその会社に留まる理由について考える時、大事なのは「自社にしか提供できないものは何なのか?」という視点です。それと、その会社で働く事に「意義」を感じ、自身の成長に対する「可能性」を感じ、「楽しく、自分らしく」働けるかどうかという働く側の視点です。後者についての重要性は、いくつかの人材サービス会社の調査結果からもその事実が強調されています。

自社にしか提供できないものとは何なのでしょうか?仕事も同じような仕事があります。給与・福利厚生の差別化にも限度があります。私は、3つあると考えています。それは、「存在価値・意義」・「お客様」・「働く仲間(従業員)」です。

皆さんの会社の存在価値・意義は何ですか?松下幸之助さんは、社員の方々に次のような話を良くしていたと言います。「うちの会社は本当になくてはならない会社なのか?そうでなければつぶれてしまったほうがいい。」自社の「存在価値・意義」が明確になっていなければ、社員が「意義」を感じる事は難しくなります。他の会社でも変わらないものであれば、存在価値・意義はないに等しいと言えます。特にこれからは、そういった存在価値・意義のない会社に働く人が集まらなくなっていきます。そういった会社は今後、どんどん淘汰されていくでしょう。

次の「お客様」については「このお客様がいるから私はこの会社で働いている」と従業員に思ってもらえているかという視点であり、「働く仲間(従業員)」については「この仲間と一緒に働きたいから私はこの会社で働いている」と従業員に思ってもらえているかという視点です。この2つは、間違いなく自社でなければ提供できないものです。優秀な方々にお会いして話をする機会がありますが、それらの方々が「ああ、この会社で働いていて本当に良かった」と思える瞬間の中には、必ず「お客さま」や「働く仲間」の存在があります。そういった意味においては、経営者が「どんなお客様とお付き合いしていきたいのか?」・「どういった従業員と仕事をしていきたいのか?」といった中長期のビジョンを明確にし、実践していく事が重要になると考えます。

どうでしょうか、これからの採用についての方向性が見えてきましたでしょうか。ぜひ、これらの事を活かして、良い人材を採用し、お客さまに喜んで頂き、社会に貢献する、意義のある会社をつくって頂く事を心より期待しています。

金入 常郎