(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2021」掲載記事)

■マネジメントチームについての思い

・経営コンサルタントの立場から

なぜマネジメントチームについて皆さまへお伝えしたいかと、というと私自身がコンサルタントとしてお客様にとってのマネジメントチームの必要性を強く感じるからです。

私は経営コンサルタントとして、様々な会社の経営の実践を支援する仕事に携わらせていただいております。そこで実感することとしては、「経営という仕事」の価値と責任の大きさと、マネジメントチームの必要性です。

当たり前の話ですが、会社は経営がうまくいくことでお客様や社会への貢献を大きく発展させていくことができます。そして、そのためには経営の質を上げていくことが非常に重要であり、そのためには経営者自身の成長とマネジメントチームの成長が求められるのです。

私自身がコンサルタントとして関わる会社・お客様の課題は、会社の方向付けとその実践の中において、マネジメントチームとしての有効性をいかに発揮するかに尽きると言っても過言ではありません。

特に、なれる最高の会社、グレートな姿を本気で目指す会社にとってマネジメントチームは欠かすことができない機能になります。経営者一人が悶々と経営について考えていても一人ですべてが見渡せる中小企業の域をなかなか脱することができません。

素直で謙虚なスタンスでマネジメントチームを組成しながら経営の質を高めていくということが、なれる最高の会社に向けてステージを上げていく上で、特に昨今の変化が激しい世の中において経営を進めていく上で必須なのではないかと考えています。

私は、経営コンサルタントとしてお客様の経営を客観的にアドバイスをさせていただく立場、また、お客様のマネジメントチームの一員として経営の推進に携わる立場として、マネジメントチームの必要性と、その有効性を強く感じるのです。

・自社のマネジメントチームとしての立場から

私自身もまだ道半ばではありますが、マネジメントチームとして小宮コンサルタンツ の経営に携わっている身として、マネジメントチームを有効に生かし、組織をグレートな道筋に進めていくためにマネジメントチームの一員としての立場からも必要と考えることを整理してみたいと思います。

コンサルタントとしての客観的な立場だけでなく、自社の経営に主体的に関わる立場としてもマネジメントチームについて考えてみたいと思います。

■マネジメントチームの効果について

マネジメントチームが有効に機能することによって生まれる効果について、以下の4つを挙げたいと思います。

・「経営という仕事」の質を向上させる効果

・経営の範囲と時間軸を広げる効果

・経営人材の育成効果

・経営者自身の向上効果

それぞれについて見ていきましょう。

1.「経営という仕事」の質を向上させる効果

マネジメントチームがなぜ必要かというと、一番大切なことは、「経営という仕事」の質を向上させるためです。「経営という仕事」は、皆さまもご存知のとおり小宮の定義では「会社の方向付け」「資源の最適配分」「人を動かす」です。

「経営という仕事」の質を向上させるためには、この3つを向上させていく必要があるのです。

人には得手不得手があります。いかに優れた経営者といえども、この3つの「経営という仕事」をそれぞれ非常に高いクオリティで遂行するだけの資質も持った方はほとんど存在しないといってもよいでしょう。

会社の方向付けに非常にたけている人もいれば、財務感覚や分析に長け資源の最適配分に貢献する人もいます。また求心力がありコミュニケーション能力に優れているため人を動かすと言うことにたけた人材もいることでしょう。

会社の方向付けについて言えば、衆知を集めるという意味においても複数のメンバーで同じ価値観、方向性をもって検討をしたほうが質の高いものになりますし、メンバーで相互に検討した資源の最適配分であればけん制機能も働くため公私混同に陥るリスクも軽減されます。

このように、お互いの強み・資質を活かす、また、合議による意思決定の質を高めることにより「経営という仕事」の3つの要素の質を上げていくということです。

もちろん、意識や能力の低いメンバーで構成されるマネジメントチームで検討をしても質が上がることはありません。マネジメントチームができればすぐに経営の質が上がるという単純な話ではありません。

後ほど記載するように、経営者もマネジメントチームも「経営という仕事」の質を上げるために成長していく必要があるのです。

2.経営の範囲と時間軸を広げる効果

マネジメントチームを組成し機能させることで、なれる最高の会社の実現に向けて経営の範囲と時間軸を広げられることになります。具体的に見ていきましょう。

・経営の範囲が拡大する場合(会社のステージが上がる場合)

中小企業においては、創業時や会社の規模がある程度小さい場合には、経営者一人で会社全体を熟知して経営を推進することができる場合もありますが、会社が発展することにより規模が大きくなる、M&A等によって会社の数が増えるといった場合には、一人で把握することができる範囲を超えてくることでしょう。これは、なれる最高の会社、グレートな会社を目指して経営を実践する中では必然的に起こる事態です。

このような会社のステージが上がる場合には、もはや一人で経営ができる企業規模を超えており、必然的にマネジメントチームによって経営せざるを得ない状況に至ります。

一人で経営している会社が大きくなり、結果、経営人材が必要になる、というような「後追い型」のマネジメントチームの組成ではステージが上がるタイミングで経営の質の低下とともに会社全体が不安定になるリスクが生じます。大切なことは、ステージが上がることを想定しながら、会社が一人でも経営できる規模の時から「先読み型」でマネジメントチームを意識して組成し育成をすることで、ステージが上がっていく段階での経営の質の低下を防ぐことです。

・経営者の一生を会社の存続期間が超える場合

健全な会社の一生は、健全な一人の人間の一生よりも長いものです。つまり、必然的に世代を超えて引き継いでいくことが必要になっていきます。

人間の一生、特に経営者として高いパフォーマンスが発揮できる期間はおそらく長くても30年程度でしょう。世の中の会社ではもっと短く、上場会社では経営者の平均在任期間は7年程度となっています。

当たり前の話ではありますが、会社を30年以上にわたって継続させていくためには、「経営という仕事」についても引継ぎが必要になります。事業承継というものです。

「経営という仕事」をバランスよく進めていくための体制づくりをすることによって、経営チームを引き継ぐことによってよりその持続性の精度を上げていくことができます。1人の経営者が1人の後継者に引き継がれるだけであれば一人の人間の経験と資質の差によって経営の質の変化が歴然と現れる可能性があります。それをマネジメントチームからマネジメントチームへの引き継ぎと転換することによって経営の時間軸に安定性を持たせることができます。

このように範囲や時間の幅を超えるためには、「経営人材が経営者1人だけ」という経営人材の枠を超えていかなければならないのです。そのために会社が発展をしていく、世代を超えて続いていくためにマネジメントチームの組成は必然であるといえます。

3.経営人材の育成効果

経営人材を育成するためには、マネジメントチームの組成は絶対に必要なことです。理由は明確で、「経営人材は経営をすることでしか育てられない」からです。

先ほど述べた「先読み型」のマネジメントチームの組成を行うことで、本来は経営者1人の経営経験にしかならないものをマネジメントチームのメンバーに経験させることができます。

「後追い型」で必要になってから、いきなり経営経験のない人員が経営の実践を行うことで、組織全体を不安定にすることはできれば避けたいところです。M&Aの支援をさせていただく際にも、M&Aで取得をする会社の経営をすることができる人材がいないために断念する会社も多く存在します。このようなことで、なれる最高の会社に向けて前進するチャンスを逃してしまうことはとても残念なことです。

もちろん、マネジメントチームを組成したからといって、すぐに経営者と同じモードで経営に向き合えるわけでもないでしょうし、同じレベルの経営経験が積めるというわけではありませんが、経営を担う人材として矢面に立つ前に経営に対する経験を積み重ねるサイクルを作ることがまずは大切なのだと私は考えています。

4.経営者自身の質の向上効果

これは、後で記載する「マネジメントチームを活かし、育てるために必要なこと」の「①経営者自身の心のあり方を意識し磨き続ける」と対になる内容なのですが、マネジメントチームを有効に活かすために必要な姿勢を経営者自身がとることによって、経営者自身が磨かれるという効果です。

具体的には、マネジメントチームへの模範となり、本音で経営を語らう関わりの中で自身の志を磨き、維持向上させるという効果です。

・志は放置していると弱まり腐敗する

経営を行っていく上で、経営理念(ミッション・ビジョン・ウェイ)はとても重要であり経営の根幹です。そして、なれる最高の会社に向かって経営理念の実現に向けて指揮官先頭で走る経営者の志は、これも経営の根幹となる大切な要素です。

この志は、経営者の方と話をしていると伝わってくるものがあります。表面的に勢いがあるということと、本当に志がある、という人は違います。

ただ、いかに素晴らしい経営者であろうとも、自分一人だけの力で志を高く維持し続けることは容易ではありません。私には、ほとんど不可能であろうと感じます。弊社が行っている経営実践セミナーについても、経営者の皆さまがご自身の志を磨き、維持向上させるためにいらっしゃっている部分が大きいと感じています。

例外なく、とは言いませんが、経営者をはじめとしてリーダーの志は、何もしていないと劣化していきます。

これは、ある意味重力がかかった状態で浮いているようなもので稲盛和夫さんも「誰にも負けない努力」その他の書籍の中でもおっしゃられていますが、ヘリコプターが宙に浮いているようなもので、努力しプロペラを回し続けなければ下がっていってしまうことが通常なのだと思います。

経営者やリーダー自身が自らの志を意識し高く保ち改善をし続けるために、マネジメントチームとの関わりや他の経営者の方との関わり、経営実践セミナーのような志を高めるような場への参加など自分自身の志をメンテナンスしていくことが必要なのです。

老子の言葉で「志は気の帥」というものがあります。自らの志を高めて磨き続ける努力と、その環境設定としてマネジメントチームとしてのチームアップを図っていくことで自分自身をより高く保つことができるようになると私自身も、弊社のマネジメントチームでの関わりの中で実感しています。私の場合には、経営者ではなくチームの一員ではありますが、お互いが高いレベルで意識することができれば相互に志を高めあうことができます。

私自身も、マネジメントチームとして関わる経営者の方の志を高く磨き続けていただくために必要不可欠な体制の一部となって貢献したいと考えています。

このように、経営者としての志は理念経営に通ずる部分として非常に重要な要素をしめます。この経営者自身の志を前向きに維持し、それを堕落させずに腐敗させずに、磨き続けていくためにもマネジメントチームは非常に大切な存在となります。

■マネジメントチームを活かし、育てるために必要なこと

これまではマネジメントチームの必要性について述べてきました。ここからは、マネジメントチームを活かし、そして育てるために必要なことについて考えていきたいと思います。

私は、自分自身のコンサルタントとしての経験の中で考察すると、以下のようなことがマネジメントチームを有効に機能させ、成長している会社の共通点であるように思います。

・経営者自身の心のあり方を意識し磨き続ける

・マネジメントチームとの信頼関係築き、スペースを与える

・マネジメントチームの体制を整える(強みを見抜き、活かす、時に待つ)

・マネジメントチームと自らが学び続ける姿勢と仕組みを作る

・ゴールを共有し、ともに歩む

1.経営者自身の心のあり方を意識し磨き続ける

これは、マネジメントチームの必要性の「④経営者自身が向上する」と対になる部分ですが、経営者自身が自らの心のあり方を意識し、磨き続ける姿勢を率先して見せていかなければマネジメントチームが機能することはないと考えます。大前提として経営者自身が志をしっかりと持ち自分自身を律していかなければなりません。

自分自身に厳しく向き合っていない中でマネジメントチームだけ頑張れというのは虫がよすぎます。

私も様々な会社のコンサルティングをしてきましたが、経営者自身が怠慢である会社は結局うまくいきません。当たり前の精神論で申し訳ありませんが、やはり指揮官先頭が絶対なのです。

小宮がよく実践セミナーで言う「お前こそ頑張れ」の状態になっていないかどうか、ご自身で見つめ直していただく必要があるのではないかと思います。

手前味噌ではありますが、我々KCのコンサルタントの中で小宮に「お前こそ頑張れ」と言える人間はいませんし、私自身、今までもそのように思う瞬間もなかったです。それほどに、小宮は指揮官先頭を実践しており良い勉強になります。ちょっと小宮に気を使いすぎかもしれませんが。(笑)

小宮自身が我々マネジメントチームがいることにより自分自身の志を磨き続けよう考えているかはわかりません。まだ、そう思ってもらえるほどに存在感のあるマネジメントチームにはなれていないというのが偽らざる実態と言えるでしょう。しかし、小宮という一人の人間の寿命を超えて組織を発展させることを意識する中で、志の内容が変わったことは書籍や本人との会話の中で認識することができます。

マネジメントチームのメンバーが、それぞれに経営理念の実現、自分自身の志を持ち、最大限の力を発揮しようという心のスタンスになっていなければ、これから述べるマネジメントチームを活かす土台が整っていないことになります。そしてその土台は、まずは経営者自身の心の有り様、志の強さによって引っ張っていくことが必要なのです。

・コンフォートゾーンを上げる(和気藹々から切磋琢磨へ)

経営者とマネジメントチームがお互いに刺激を与えあいながらお互いが快適だと思う環境、つまりコンフォートゾーンの水準を上げていくことができれば強いマネジメントチームになることでしょう。

これは、和気藹々のマネジメントチームから切磋琢磨のマネジメントチームに変化をするということです。コンフォートゾーンとは、自分自身が快適だと思う空間のことを指します。なので、1番下の人に合わせる和気藹々であれば必然的にマネジメントチームの皆がコンフォートゾーンでいられるということです。しかしながら、当たり前のコンフォートゾーンの中にいるという事はそれぞれの進歩がないと言う事でもあります。

会社は、経営者及びマネジメントチームのクオリティによっていかようにも変化します。そのマネジメントチームが和気藹々のコンフォートゾーンの中にいては会社が全く良くなりません。その事は、結局会社で働く社員さんにとっても非常に迷惑になります。社員さん達は自分自身でどうにもならない環境を、マネジメントチームの力で変えていくことが求められるのです。そのマネジメントチームとしての自覚を持ちながら、今のコンフォートゾーンに甘んじることなくコンフォートゾーンを互いに上げ続けると言う気概が必要なのです。

2.マネジメントチームとの信頼関係築き、スペースを与える

マネジメントチームとは、ともに経営を行うメンバーですからお互いに強固な信頼関係が必要になります。ここで言う信頼関係とは、気心が知れているとか一緒にいて落ち着く関係とか、そういった友達関係のようなことではありません。

お互いの人格・能力・資質についての信頼関係です。だから極端な話、お互いの仲は必ずしも良くなくてもかまわないという考え方もあります。そうはいいますが、特に中小・中堅企業におけるマネジメントチームはやはり人間関係も良い方がよいと思います。一緒に経営を実践するマネジメントチームは、強固な信頼関係が築ければかけがえのない仲間となります。

・志を語れる仲間として

共に歩んできた信頼できる仲間と会社に対する思いを共有し語り合うことによって、自らの志を高い位置で磨き続けることができるということです。ボンド商事様というお客様がいらっしゃいますが、そのマネジメントチームメンバーは非常に仲が良くコロナの時期なのでなかなか難しいですがしょっちゅう共に食事をしています。その共に食事をする中で、くだらない話もゼロではありませんがほとんどが経営に対する真剣な話が行われているのです。

お客様第一とは具体的にどういうことなのか、といったようなことやどのような人を育てていかなければいけないのかといったようなことをくだけた雰囲気で真剣に議論をし合う姿は非常に素敵な光景です。このようにマネジメントチームの真剣な議論の中で飲むお酒はまた格別においしいものです。

稲盛流コンパと言われる、全員参加の飲み会は今の時代やこのコロナ禍のご時世によってなかなか実現が難しい状況ですが、マネジメントチームメンバーとしては思いや志を共有する場として、一緒に食事をするなどの場を要所要所でしっかりと持っておくことが大切なのだと思います。

また、単に一緒に飲んでいればいいと言うわけではなく、飲んだ席でどのような話が行われるか、その話が前向きに自らの志、お互いの志を磨き合うものになっているのかどうかと言うことを振り返り、考えてみると良いでしょう。飲みには行くが、馬鹿話しか出ないような飲み会であれば自らの志や思いがマネジメントチームに伝わってないか、マネジメントチーム自体の学びが成熟していないか、なにがしかの理由があるはずです。稲盛流コンパのように、最初からアジェンダを設定してそのアジェンダに沿いながら飲むと言うやり方もあるでしょう。

そのようなことを繰り返した先に、ただ単に飲んでいる席で非常に真剣な議論が行われるようになると言うことも1つの成熟した仲間の姿としてあるのではないかと私自身は考えています。

・信頼関係の前提になる経営者のスタンス

チームと良好な関係を築ける、心からの仲間になれるかどうかは、経営者としてのスタンスが大きく影響します。経営者が素直で謙虚な心でいながら、マネジメントチームのメンバーを1人の人間として尊重するということです。

ボンド商事様の経営者である小黒さんは、一見怖そうに見えますが非常に素直で謙虚な人で、マネジメントチームのメンバーを心の底から信頼をしている姿勢が伝わってきます。

そのような姿勢で、あけっぴろげにコミュニケーションや食事などを一緒にするとマネジメントチームのメンバーとしては特にこの経営者のために頑張ろう、会社のために頑張ろうと気持ちを新たに志を高い水準で保ち続けられるのだと思います。

人間は本来弱いもので、放っておくと先ほども述べたように重力のようにマインドが低下していきます。それらを相互に意識しあいながら高め合うことによって、高い位置でなれる最高の自分やなれる最高の会社を目指し続けることができるのだと思うのです。

経営者は、「経営」をすることが仕事なので経営について他の「執行」に責任を持っているマネジメントチームのメンバーと比べて多くの時間を使うことができる事は当たり前です。逆にそうでないならば経営者として怠慢であると言わざるを得ません。

マネジメントチームのメンバーは、執行モードでの責任を負っており、その中で不慣れな経営モードの仕事への貢献を求められている状況なのです。

そのため、大前提としてはマネジメントチームとして経営に参画してくれるマネジメントチームのメンバーに対しては感謝の心で臨むというスタンスが必要なのだと思います。

ただ、だからといってメンバーに求めるレベルをコンフォートゾーンの範囲内で収めてはいけません。感謝の気持ちがありつつもそのメンバーにレベルアップをしてもらわなければ会社自体は良くならないからです。会社自体を一緒に良くしていく同志として切磋琢磨の空気を作り上げていくと言う難しい仕事が経営者には求められるのです。どんな時でも感謝の心を前提としつつも、和気藹々の空気に甘んじることなく切磋琢磨の空気を作り上げるために経営者には心のバランスが求められます。

・メンバーが活躍するスペースを与える

会社が大きく複雑になってくればくるほど、経営者自身だけでは目が行き届かない部分が出てきます。マネジメントチームを活用し、衆知を集めるスタンスが大切になってきます。この場合には、活躍するスペースが勝手に生まれてくるパターンですね。

また、「先読み型」のマネジメントチームには、活躍をするスペースを与えることも大切です。マネジメントチームとは名ばかりで、経営者ばかりが話をして、指示を出すような組織はマネジメントチームとは言いません。

スペースを与えるとは、マネジメントチームのメンバーが主体的に動き活躍する機会を与えるということ、要は必要な「権限移譲」を行うということです。

この権限移譲も、信頼関係があるからこそ行えることです。人格・能力・資質への信頼がなければ任せることができません。

もっとも、マネジメントチームがあるとは言え、重要事項について最終的に意思決定を下すのは経営者ただ一人である、または決定をさせても責任を取れるのは経営者一人である、という覚悟はとても大切です。近鉄の中興の祖である佐伯勇さんも「独裁すれども独断せず」とおっしゃられています。信頼関係のあるマネジメントチームを機能させて、質の高めた中で、最終的に自分自身で責任を取る、というスタンスです。

私は、一倉定さんの「世の中には良い会社や悪い会社はない。あるのは良い社長か悪い社長だけである」という言葉は、今の時代においてはこの経営者の覚悟一点に集約されるのではないかと考えています。「経営という仕事」をすべて自分一人でやるということではありません。

・「権限移譲」とピンハネは違う

マネジメントチームに権限移譲するということは、その部分について経営者が一切考えず責任を持たなくて良いと言うことではありません。経営者が経営についてよい決断を行うために必要な体制を組んだということであり、経営者の経営責任は何も変わることではありません。この部分を履き違えてマネジメントチームに必要なことを考えさせて自分自身はイエスかノーを答えるだけというスタンスになってしまう経営者の方がたまに見受けられますが、私自身はそれは褒められたスタイルではないと思っています。

もちろん、自分自身がある程度頼りなさを演出することによってマネジメントチームの力を引き出すといったようなマネジメントスタイルもあるかもしれませんが、マネジメントチームから馬鹿にされるような存在になってしまっては元も子もありません。

スペースを与える、ということと、スペースだらけで心配される、ということは大違いです。

3.マネジメントチームの体制を整える(強みを見抜き、活かす、時に待つ)

「経営という仕事」そのもののクオリティを上げるためにマネジメントチームの強みを見抜く必要があります。会社の方向付け、資源の最適配分、人を動かす、を実践する上で必要な強みを持つメンバーを見抜き育て、活かす。そして、育つまで環境設定をしつつ待つ、ということも大切です。

まずは自分自身の強みを認識する必要があります。経営と言う会社の方向付け、資源の最適配分、人を動かすと言う仕事において、特に経営者である、リーダーである皆様はどの部分に強みを持っているのかということを考える必要があります。また、その強みを客観的に測る物差しを持つことも大切だと考えます。

この物差しの1つとしてお勧めできるのが「ストレングスファインダー」と言うものです。ギャラップ社が提供している人の強みを34の資質で分析をするツールです。弊社の藤本が、このストレングスファインダーの認定コーチを持っており、人の強みに立脚したマネジメントに関するセミナーやコンサルティングを行っているため、もしご興味がある方は弊社藤本までお問い合わせください。(mail:fujimoto@komcon.co.jp)

マネジメントチームを組成する上で、必要な考え方はマネジメントチームのそれぞれのメンバーの強みを活かすことです。

弱みを克服する、ということにそれほど大きな効果はありません。ただ、会社と同じで致命的な弱みがあるのであればダウンサイドリスクを防ぐために克服する、またはその弱みが出ないような工夫・環境設定などの対策をとる必要があるでしょう。

もちろんそのメンバーが今まで積み上げてきた業務経験や、業界知識など責任分野に立脚した業務経験とともに、これらの強みを認識したマネジメントチーム構成を行うということであって、単純な資質・能力要素だけでの組み合わせではうまく事が運びません。

それぞれの部門の責任者を軸としながら、ストレングスファインダーなどでそれぞれの人の強みを認識し、全体として不足している要素を外から補完するなどマネジメントチーム全体のパフォーマンスを整えることが大切です。

特に営業系の会社などであれば、人間関係型の強みを持った人材が多く出世しているケースがあります。そのような場合には、全体を通して戦略的な思考能力などが不足するケースがあるため、必要な人材を採用する、または外部コンサルタントなどを用いるなどしながらマネジメントチームの「経営という仕事」を遂行する上での強みのバランスをとっていくことが大切です。

・待つ。時間軸を長くとらえる(未来進行形の能力・資質でとらえる)

マネジメントチーム組成の当初は、メンバーが経営のスタンスになかなか入り込めない期間も想定されます。足元の執行モードからなかなか抜け出せずに、経営の話になるとピントの外れた話を多くすると言うような状況です。これは多かれ少なかれどの会社にも最初は起きる状況です。それは経営と執行というモードの違いがあるため必然的なことです。

ただ、経営と執行は別の仕事であり、執行ができるからといって経営ができるとは限らないということは事実として認識しておく必要があります。

最初の段階で、執行モードから抜け出せずにパフォーマンスが発揮できないからといってマネジメントチームから簡単に外してしまってはいけません。辛抱強く待った上で対話を重ねることが大切です。

信頼関係を築いて、対話を重ねた先に本音での話し合いがあります。その本音の話し合いの中で経営にも貢献できる人材なのかどうなのかと言うことを見極めていくことが大切です。ただ、マネジメントチームを組成する段階においては経営者としても経営の体制を変更する大切な時期でもあるため、様々なことに労力を使いすぎて疲弊してしまうことがないようにする必要もあります。

このような状況の中で私がお勧めしているのは、ある程度マネジメントチームのメンバーを放っておきながら成長を待つと言うスタンスです。

資金繰りが逼迫している事業再生のような状況でない限り、マネジメントチームが多少うまく機能しなかったとしても会社が潰れるわけではありません。ただ、なれる最高の会社に向かっていく道筋は遠ざかると言うことです。ただそれはそれで仕方のない話なので、一定期間放っておきながら信頼関係を築き、状況の変化を待つと言う時間軸の気構えも大切なことです。

現状を受け入れて、適切な時間軸で進んでもなれる最高の会社になれる、と信じて進めばよいのです。

特に後継者とともにマネジメントチームになったメンバーを、新経営陣としてチームアップしていくときに起こりがちな自体としてはマネジメントチームを気にかけるあまり後継者である経営者が疲弊してしまうというケースです。

すべてのことが一気にうまくいくわけではありません。落ち着いてまずは自分自身のことからしっかりと積み上げていくことが大切です。そうやって自分自身が模範を示せるようになったタイミングで周りのこともより見えてくることになるのです。

それまでの期間は執行モードである程度放っておくことも大切です。そして自分自身が地に足がついてきたと思えるタイミングでマネジメントチームを改めて組成し、そのマネジメントチームと一緒に経営計画を立てるなど具体的な会社の将来に向けた道筋を歩んでいけば良いのだと思います。状況にもよりますが焦る事はありません。

なれる最高の会社に向かって、後継者になったタイミングでいきなり全速力で走った結果途中で力尽きてしまうよりも、ずっと走り続けられるスピードで心身ともに健康な状態で最善を尽くす方が結果的にはなれる最高の状態は高まるのだと思います。

当然ずっと走り続けられるスピードとは、コンフォートゾーンの中にだけいることを意味するわけではありません。続けられるほどの負荷をかけながらコンフォートゾーンを上げていく意識が大切です。

・人間の可塑性について

先ほどの、「待つ」ということとも関係しますが、人間には年齢や心理的な状態によって、可塑性に差があります。可塑性とは、自分自身を変化させることができる性質のことです。

一般的には、ある一定以上の年齢になると身心ともに固まってしまい、なかなか今までのやり方、スタイルを変えられないものです。だからマネジメントチームとしてもある一定以上の年齢になると、執行モードから経営モードへの切り替えが容易ではなくなってしまいます。この年齢の境界線は個人差もあるのですが40~50歳くらいまでの間のように思います。

もちろん若いころから自分自身を鍛えて、ある程度考え方や精神的な強さや柔軟性があるような人は、いくつになっても可塑性を保つこともできるでしょう。ただ、なんの変化もない執行の日常だけで過ごしてしまった人材は、なかなか可塑性を維持することが難しいのです。

そういったこともマネジメントチームの見極めにとっては重要なことです。マネジメントチームになるためには、少なくとも今やっている仕事とは別のものが求められるということでもあります。その変化に耐えられるかどうかということを、この人間の可塑性という観点からも見極めていくことも必要になってくるのです。

4.マネジメントチームと自らが学び続ける姿勢と仕組みを作る

よくマネジメントチームを育成してほしいという趣旨の依頼を受けることがあります。しかしながらマネジメントチームだけが学び続ければよいという姿勢ではうまくいくことはありません。

まず、経営者が率先して学び続けると言うスタンスが大前提としてあるのです。だからこそマネジメントチームのメンバーも経営者自身が自らを磨いているのであればということで、今までの自分自身の枠組みを超えて努力をするのです。

特に通常の中小・中堅企業でマネジメントチームに入るような経験豊かなメンバーは、今まで執行の分野で一定以上の実績を出しているケースが多く今までの自分のやり方に誇りを持っている方が多く存在します。

その執行の部分からモードチェンジをして経営という今まで特段取り組んでこなかった分野において能力を発揮しなければならないと言う状況は、なかなか精神的な負荷を知る状況であるといえます。

これに対して先ほども申しましたが経営者自身は経営と言う仕事を、中長期の目線で考えることが通常の業務であるため、執行で責任を持って実績を積み上げてきた人たちの気持ちを理解することができないケースも見受けられます。

経営者としてのスタンスとしては、執行をして今まで引っ張ってきていただいた人たちを尊重しながら、自らが率先をして学ぶ姿勢を示す必要があるのです。だからといって、自分だけが学べば良いと言うわけではなくマネジメントチームの方々にも学ぶ必要性を示し学んでいただく仕組みや流れを作ることが大切です。

・経営の実践を学ぶには

なお、経営の実践を学ぶためには、経営を実践するしかありません。経営を実践するという事は執行することではなく、経営について考えながら経営についてのアクションをPDCAで回していくということです。

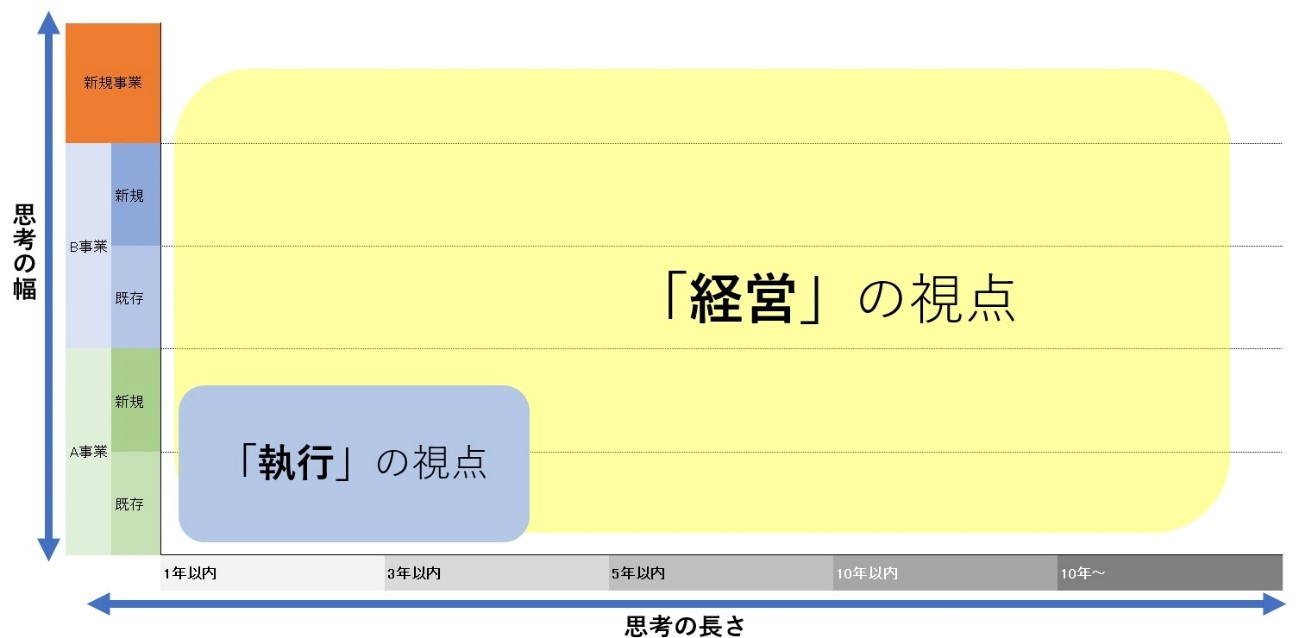

そのため経営の実践をするためには、中長期で物事を考えて中長期のビジョンや計画を策定することが大切です。なぜならば、経営と執行という仕事では以下の図のように思考範囲の幅と長さが異なるためです。経営は、事業単体ではなく全社目線が求められますし、時間軸においては、短期だけでなく、中長期の視点が求められるのです。中長期を考えるためには、中長期の姿についての仮説を立ててその姿を共有することが必要になります。

このようなマネジメントチームと共有するミッション・ビジョンがあった上で、それに向かって何をすべきかいうことを、時には現場の執行よりも優先しながら考えていく場を持つということです。

これは何も執行を軽んじるわけではなく、マネジメントチームとして機能するときには執行からいったん離れて経営と言う視点を持つということが大切なのです。モードチェンジを意図的にするということです。

この経験を積みながらPDCAを実践し必要に応じて経営で考えたビジョンや戦略を軌道修正をしていくという経営の実践を通してマネジメントチームが磨かれていくのです。

・仕組みの構築について

先ほど、経営の実践を鍛えるためには経営を実践することしかないと申しましたが、そのためマネジメントチームの経営の実践を鍛えるためには経営のPDCAの仕組みを構築する以外にないと私自身は考えています。

経営計画書や将来ビジョンを策定することによって中長期的な将来像を共有し、何によってこの会社が選ばれ続けるのかと言うこと、それをどのような人モノ金よって実現するのかということを考え、それに向かって取り組むべきアクションを実行していく、社会に広くアンテナを張り状況が変わればその戦略自体も必要に応じて軌道修正をするという流れを作っていくということです。

このPDCAの流れができてくれば、マネジメントチームとしては自分自身の組織においてもこのPDCAの流れを導入することで社員全員のレベルが上がってくることも期待できます。

このPDCAの体制と仕組みは、弾み車のように最初は苦しくとも諦めずに信じて継続をすることが大切です。指揮官先頭で実践をし続けることによってマネジメントチームのメンバーに経営の実践をする機会を創出することです。

経営の実践において、PDCAにおいては常に問題が発生します。つまり予定通りに進まないと言うことです。予定通りに進まないという事についてどのように考えて取り組んでいくかということを考えることが問題解決力の向上になり、ひいてはマネジメントチームを含めた経営陣の能力向上につながると言う事でもあります。

その経営の実践というアウトプットの中で、必要な情報や考え方、理論などへのアンテナが立ち、質の高い経営の実践というアウトプットのために必要なインプットが行われる流れができるのです。

5.ゴールを共有し、ともに歩む

ゴールを共有すると言う事は、経営計画書などの形に落とし込みそれに向かって共に歩んでいくとことです。

経営者の思いや志が言葉で伝えただけでは、なかなか共有が進んでいかないのが実態です。これを経営計画書など形に落とし込んで、落とし込んだものを土台として常に語り意見交換する、そして、定期的に見直してマネジメントチームと一緒にその経営計画書を磨いていくことで、ゴールそのものも、マネジメントチームも、経営計画書も磨かれていきます。

必要なスタンスは経営計画書に書いてあること自体が前向きなディスカッションの結果変化しても構わないと言うオープンな姿勢を持って心を広く接しながら相手を信頼してコミュニケーションをとっていくことだと私は考えています。

そして、経営計画書を作っていく中で特に重要なポイントとしては、自分自身だけで完結するのではなく長期事業構想の部分などは必要に応じてマネジメントチームの強みを生かした体制で作っていくということです。自分自身が策定に関わった経営計画書は魂が入った経営計画書になります。そしてその時点で確からしいと思っていたことが予期しないコロナ禍等、毎年目まぐるしい世の中の動きによって軌道修正していくことになるでしょう。その軌道修正にも参画をしていくことによって経営の実践が進んでいくことになるのです。その経営の実践の主体となるマネジメントチームはその一緒に歩んだ時間とクオリティによってそのレベルを上げていくことになるのです。

先程の経営の実践におけるPDCAの仕組みも、その基準になる将来像があってこそ実現できるものです。経営の実践を通してマネジメントチーム全体が学び続けるためにも経営計画書の策定と言うのは必須であると私は考えています。

皆様の会社で経営計画書の策定をしていただいても結構ですし、最初の段階においては我々のようなコンサルタントが支援に入らせていただきながら皆様自身で経営計画書を作り上げるご支援をさせていただくことによってもマネジメントチームと一緒に走りだす土台が出来上がることになります。

経営計画書は、会社と共に、マネジメントチームと共に成長していくものです。いちど作成すればそれで完了と言うものではありません。ある時点で立派に経営計画書を策定したとしても、放っておけば年に1回くらいしか開かない書棚にある単なる読み物になって終わってしまいます。

そのようなことにならないためにも経営計画書を作成したらそれを使い続け語り続ける必要があるのです。もちろん時代の変化に応じての軌道修正も必要になるでしょう。

軌道修正ができると言う事は、経営計画書のレベルに人材のレベルが追いついているということを意味するのです。だからこそ経営計画書はその時点で描いたベストなものであったとしても時の経過とともに書き直していくことで一緒に成長していくことができるのだと考えます。

以上、中小・中堅企業におけるマネジメントチーム論として「マネジメントチームの必要性」と「マネジメントチームを活かし育成するために必要なこと」について記載をしました。少しでもご参考いただき、御社のなれる最高の会社の実現に貢献できれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

新宅 剛