(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2021」掲載記事)

■はじめに

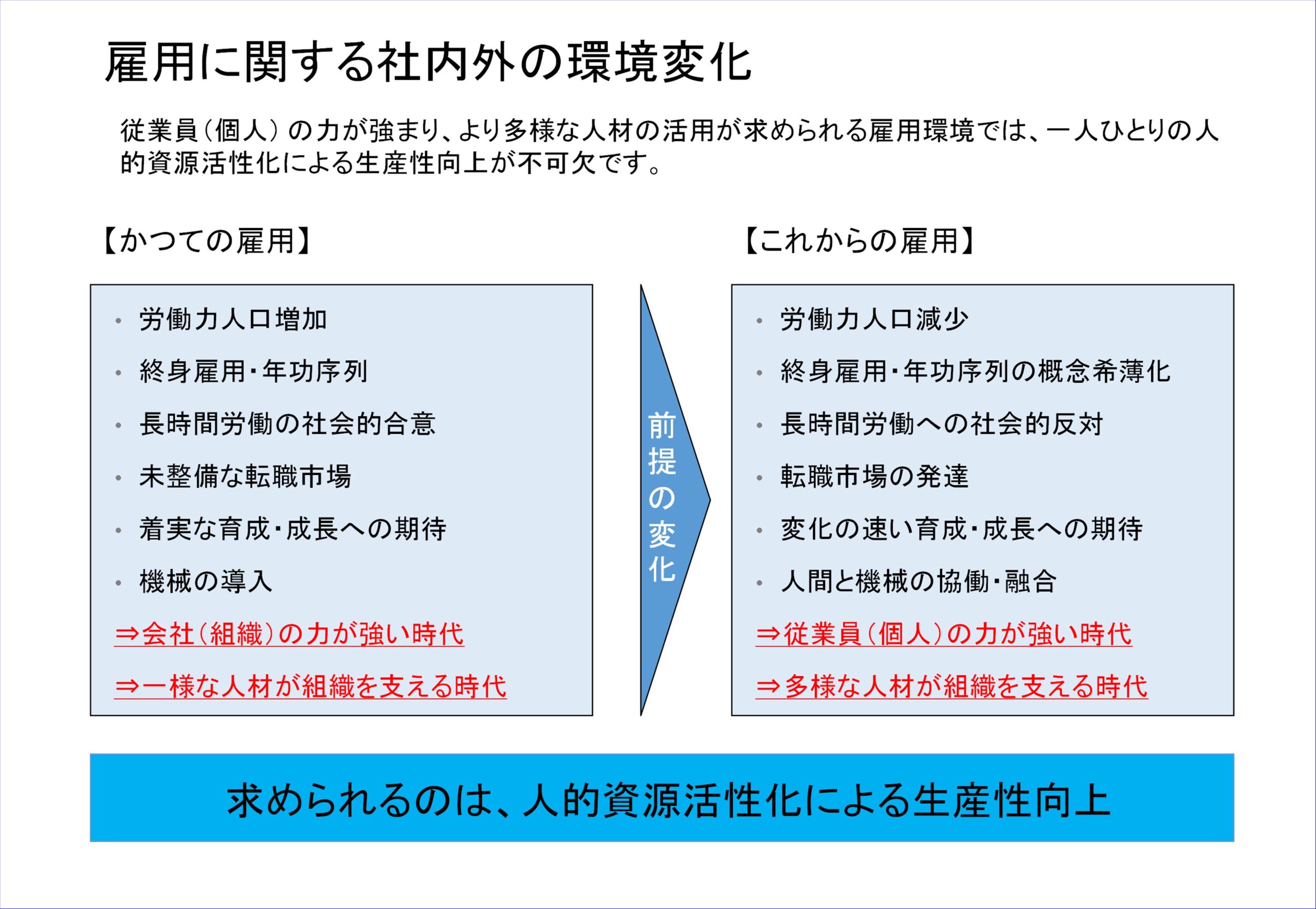

組織マネジメントとは、経営資源(「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」など)を適切に配分・組織化し有効に機能させることです。事業目的を達成するためには組織マネジメントが不可欠です。経営資源の中でも、ヒト資源の活用が中長期の競争力を左右することは、各所で指摘されている通りです。コロナ禍の発生によって、事業戦略、事業活動の様々な前提が変わりました。ヒト資源をどのように機能させていくべきかについても、考え方、やり方の見直しが必要です。

「組織マネジメント」と言っても対象領域は実に幅広く多岐にわたります。本コラムでは、コロナ禍を契機に新たに広がったテレワーク(リモートワーク)という形態にどのように向き合うとよいかにテーマを絞り、見直したいマネジメント要素について考察します。また、本コラムで取り上げる内容は、単にテレワークという形態に適応するために必要なことではなく、組織マネジメントの本質に関わることだと考えます。よって、「自社はテレワーク環境にないから関係ない」ではなく、普遍的な視点で参考にしていただけると幸いです。

■4つのマネジメント要素の見直し~成果に基づくマネジメント

テレワーク環境下のマネジメントで重要になるキーワードを4つ取り上げてみます。まずは、「成果」です。

成果に基づくマネジメントとは、各人が具体的に何をアウトプットするのか(どんな成果物を生み出してお客様や働く仲間に貢献するのか)を、客観的な基準で明示し、それに基づくマネジメントを行うことです。例えば、ある仕事について100アウトプットするのに、8時間かかる人と1時間でできる人がいたとします。その場合、究極的には、8時間かけた人と1時間で済ませて7時間遊んでいた人の価値は、全く同じであるべきとなります。

以前から「成果主義」が叫ばれ、成果に基づくマネジメントの実現は課題だと言われながら、なかなか進みませんでした。その理由は、大きくは2つに集約されるでしょう。

・「頑張る」過程に価値が置かれ、成果より「頑張り」が高く評価される。

・各人に求める「成果」が何なのか、結局定義しきれていない。

「頑張る」は、言うまでもなく尊いことです。頑張った人、頑張らなかった人で、明日成長している人は、おそらく頑張った人のほうでしょう。しかし、「頑張る」自体に対しては、企業が対価を払う価値は本来ありません。

もし、Aさんの頑張りを周囲の人が見ることで周囲に良い影響を与え、社風をよい方向に変え、社員満足度調査でも「Aさんから毎日の活力をもらって仕事の質が上がっている。ボーナスをあげたい。」と100人が特記事項で答えたとするならば、それはAさんの成果と言えるかもしれません。逆に、「Aさんが頑張るのはいいけど、どう見ても非効率で残業して、あれで残業代出てるんだっけ?」と社風にネガティブな影響をもたらしているなら、頑張った分ほど評価をマイナスにする必要があるかもしれません。しかし、こうした極端な例を除けば、頑張り度合いを成果として直接みることはできないでしょう。

私たちは、どうしてもかけた時間に単純比例して達成した仕事量を想定したくなる傾向があります。テレワークがさらに盛んになっていく環境下では、この呪縛からは離れる必要があるでしょう。

一方で、成果の定義は、決して簡単ではありません。経営に関する問いかけである「ドラッカーの5つの質問」のひとつが「われわれの成果は何か」です。それぐらい難しく、奥が深いわけです。よく言われるのは、「営業は売上を成果と定義できるからシンプル。しかし間接部門は難しい。」です。確かに、売上は成果が積みあがった結果最終的に表れる指標ですが、成果そのものとは言えないでしょう。

成果とは、お客様のためになる価値の提供度合いのはずです。お客様にもたらすことができたよい変化の大きさ、と言い換えられるかもしれません。ここには、企業目的や事業目的、マーケティングの視点も絡んできます。例えば、飲食店だとして、成果が「Aおいしかった」と思ってもらうことかもしれないし、「Bゆったりした時間を過ごせた」と思ってもらうことかもしれない。あるいは、「Cとりあえず食べた感を満たしつつ速く安く食べられた」ことかもしれない。BやCが目的であれば、料理の味そのものはそこまで重要な成果指標ではないかもしれません。

本という商材も「面白かった」なのか「○○分野の知識が網羅的に得られた」なのか、その両方なのか、目的によって成果の定義が変わってきます。そして、それらの成果物を生み出す過程において、個人が何をどこまで貢献することを本人の成果とし、それをどう測定するのか。ドラッカーが問いにしているぐらいですので、定義は簡単ではないでしょう。その上で、テレワークで行われる仕事は、各人の成果をこれまで以上に明確化することが避けて通れません。

■役割に基づくマネジメント

役割とは、割り当てられた役目のことです。成果を生み出すために必要な取り組むべきことの定義です。例えば、チームを取りまとめてタスクとヒトのPDCAを回すチームマネジメントが役目の人もいれば、有力な情報を集めて分析するのが役目の人、ある工程のトラブルシューティングに特化するのが役目の人など、チーム全体として求める成果は同じでも、その中で求められている個々の役割、何をどこまでどのように遂行するのかは様々でしょう。

業務によっては両者の区分が難しくほぼ一体になることもあるでしょう。例えば、実質的にクレーム対応窓口の機能を果たしているコールセンターのオペレーターなどは、そうかもしれません。

元々クレームをつけたくて電話をしてくるお客様であれば、文句を言われて通常の状態です。早く終話するのがよいとも限らないでしょう。電話の相手に丁寧に寄り添い、不満を解消できないまでも爆発させずに終話するのが役割だとすれば、時間をかけるべき通話もあるかもしれません。ここで、お客様満足度の高さや通話時間の短さ、こなした件数などを成果の指標として持ち出すのは、無理があるでしょう(中には、それが可能な環境もあるのかもしれませんが)。その場合には、「求められている役割を遂行しているかどうか」の視点でマネジメントすることがより重要になってくるでしょう。

顧客の観点では、社外の人だけではなく、社内の人もお客様になり得ます。間接部門の場合、社員を顧客としてどれだけの価値を提供できたのかが成果となります。担当業務にもよりますが、客観的な基準で成果を設定するのが難しい状況もあるかもしれません。その場合でも、どんな役割の人なのかの定義と、それを実現しているかの確認はできるでしょう。

オフィスであれば、こうした個人の成果・役割の明確化がなくとも、「何かできそうなことをその場で見つけて手伝う」「手が空いた様子を見てリーダーが指示し命じた作業を行わせる」あるいは「実は何もしていないがなんとなく仕事をこなしている風に立ち回る」もあり得たでしょう。しかし、個人空間で仕切られたテレワーク環境では、それらの行動では仕事として成り立たなくなります。各人の「成果」や「役割」を明確に定義し、それらを達成や遂行しているのかを確認し、必要な改善を施すPDCAのマネジメントが、これまで以上に求められていると言えるでしょう。

■目的に基づくマネジメント

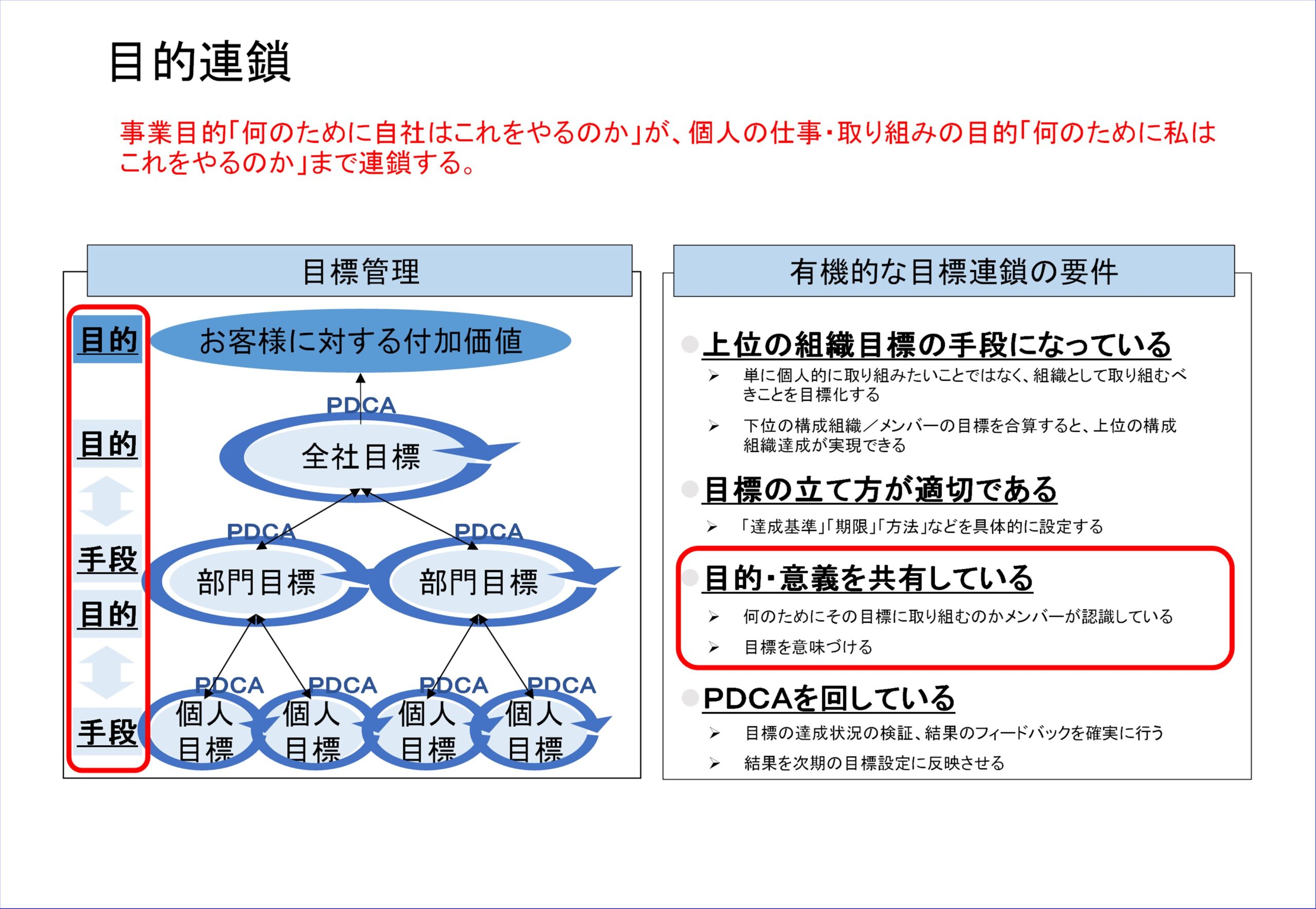

私は「目的連鎖」という言葉をよく使います。「目標連鎖」という言葉はイメージしやすいでしょう。目標管理において、会社目標~部門目標~課目標~個人目標まで、目標が連鎖していくことです。そして、設定した各目標の達成度合いを追求することで、マネジメントがなされます。

もちろん、目標連鎖は必要ですが、その目標連鎖には「目的連鎖」も伴うべきです。つまりは、事業目的「何のために自社はこれをやるのか」が、個人の仕事・取り組みの目的「何のために私はこれをやるのか」まで連鎖する必要があるということです。

組織論や人材論(それらに限らずマーケティング等においてもですが)でよく例に挙げられるのが、東京ディズニーリゾートです。清掃スタッフは、カストーディアルキャストと呼ばれています。英語で「カストーディアル」とは、「保管」や「保護」を意味します。同リゾートHPで、カストーディアルキャストは「笑顔で清潔なパークを保つ掃除のエキスパート」と紹介されています。

そして続きがあり、「パーク内外の清掃だけでなく、写真撮影を頼まれたり道案内をしたり、素敵な思い出作りのお手伝いをします。」と書かれています。カストーディアルキャストに関しては様々な話があり、「清掃して集めた落ち葉を処分せずに、地面に並べてアートにし、ミッキーの顔を描いた」などがその例です。それを見たお客さんはもちろん大喜びです。キャストに、そのようなことをするのが義務として規定されているわけではでしょう。ではなぜやるのかというと、単純にそうしたいと思うから、そうするのが楽しいから、でしょう。

前項で取り上げた「役割に基づくマネジメント」にも通じますが、キャストは「笑顔を保つ」「素敵な思い出作りをする」のも役割と刷り込まれています。そして、なぜそれが役割なのか、何のためにそうするのか、という目的が、パーク運営の基本理念である「幸福を感じてもらえる場所」「ともに生命の驚異や冒険を体験する場所」などにつながっているのでしょう。社会的に「いいね」と思える企業目的に、社員の仕事の目的が連鎖し、それに社員が心から共感すれば、自ずと張り切って動くということでしょう。

ある企業様で、従業員サーベイの結果を共有いただいたことがあります。「休日取得」「上司と部下の関係性」等々、他社水準より満足度スコアが低い項目が散見された一方で、「自社の存在意義」の項目は満足度スコアが抜きんでて他社水準を上回っていました。実際、企業理念浸透の取り組みをかなりなさっている企業様です。同社様は上記のような不満要素があるものの、離職率が低く維持できてきたのですが、そのひとつの要因は「自社の存在意義への共鳴」=「目的マネジメントの充足」にあるのではないかと、見受けられた次第です。それだけ、日々の仕事に目的が感じられているかどうかは、重いことです。

ディズニーリゾートの例は特殊だと思われる方も多いでしょう。それなら、同じ清掃という分野で、書籍などでも取り上げられたTESSEI(JR東日本テクノハート)の新幹線清掃スタッフの例も参考になるのではないでしょうか。鉄道車両の清掃という、これまで全く日の当たらなかった仕事を、「新幹線お掃除劇場」「7分間の奇跡」として、「なぜあんなにすごい掃除ができるのか」とハーバードビジネススクールの教材になるまで変容させたのも、目的マネジメントの好例と言えるでしょう。

このような理想的なマネジメントが実現できていれば、監視などしなくても社員は自ずとよい仕事に向かうはずでしょう。ただ、テレワークは対面と違って「目的連鎖」が希薄化しやすい環境です。だからこそ、オフィスでの対面環境以上に目的連鎖を図るための取り組みが求められると考えます。また、上記の例からは、どんな仕事であっても必ず魅力的な目的を定義できる、そんなことも言えると思います。

■個別性に基づくマネジメント

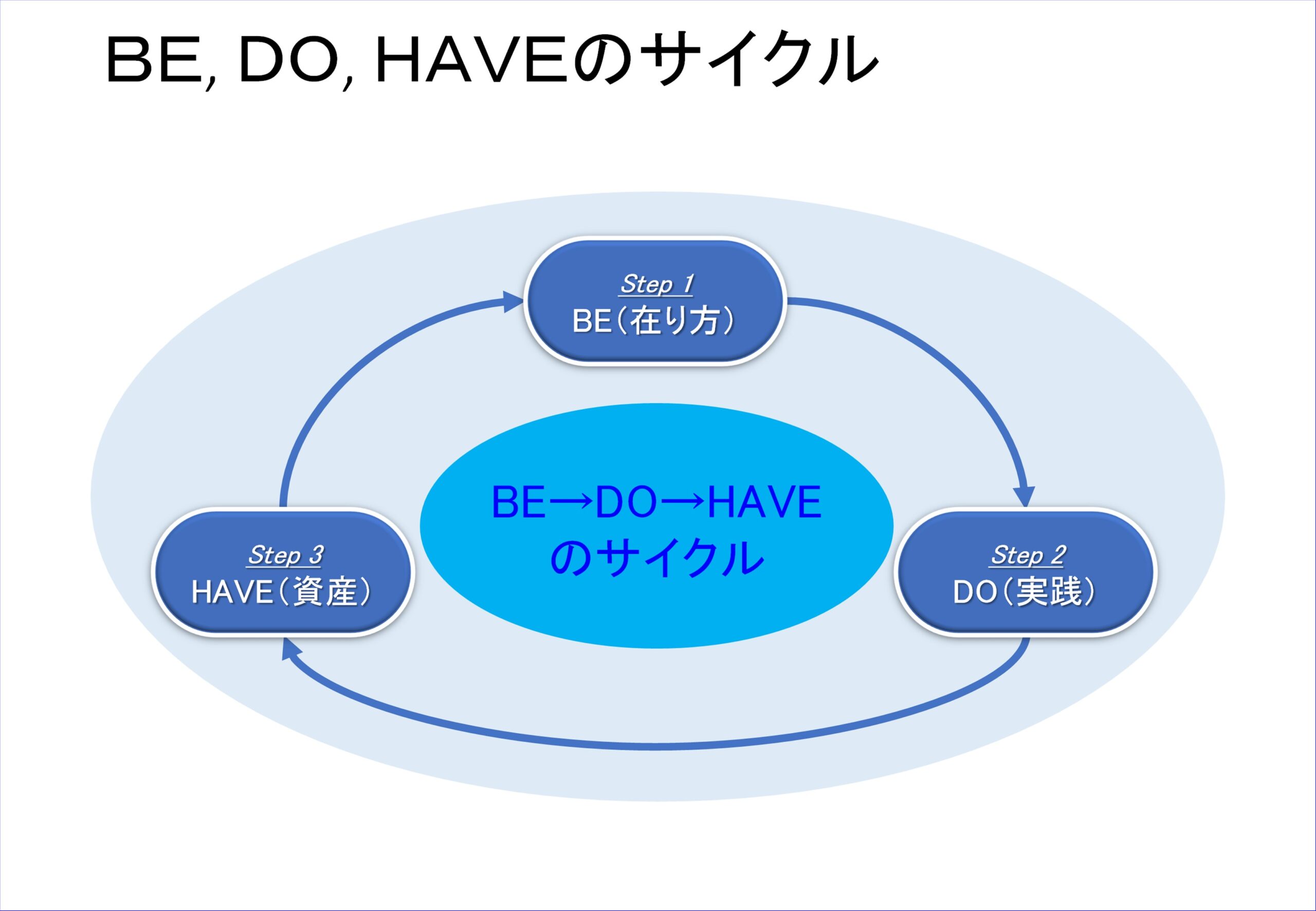

個別性に基づくマネジメントとは、社員個々人の状態を的確に把握し、個々の状態に合わせたマネジメントを個別に行うことを、ここでは指します。幸せへのパスポート―『Be Do Have』の法則(篠塚 澄子氏著)を参考にしながら、個別性に基づくマネジメントについて考えてみます。これからの人材マネジメントにおいては、「BE」を起点として、BE→DO→HAVEの順によるサイクルが特に重要になるという考え方です。

BE:在り方(想い、人生観、価値観、自分の考える使命)

DO:実行(アクション、取り組み、行動)

HAVE:資産(金銭や所有物に加え、能力、知識、経験なども含まれる)

これが、BE起点でなくDOやHAVE、それも、メンバーを個別に見ることなく、集団として一括りにしたDOやHAVEを起点にすると、今後はマネジメントがますます回りにくくなるのではないか、ということです。

知人のコンサルタントに聞いたお話から、一例を挙げましょう。

その方が駆け出しの20~30年前までは、「頑張ったら20代でもBMWが買える会社にしよう」をスローガンに、同じような評価・賃金制度を設計することで、盛り上がってうまくいったそうです。このことを上記図式に当てはめると、こんな感じかもしれません。

・DO:「うちの社員は皆これを実行しよう。それが皆に求められる行動だ。」

・HAVE:「行動して評価された人は、20代でBMW買えるぐらいお金ももらえたでしょ。そのまま続けていけば、会社も個人も発展できるよ。」

・BE:「その結果うちの会社で勤め上げて幹部職までいければ、社会的にも職業生活的にも悪くないでしょ。皆のありたい職業観としても合ってるでしょ。」

この図式が悪いわけではなくて、うまく機能する時にはそれもよいのです。最もはまっていたのは、おそらく高度経済成長~バブル崩壊までの時期です。もちろん、今でもうまくはまる人もいるでしょう。一方で、うまく機能するとは限らない人もいそうなのがイメージできます。

・BMWって言われても、別に軽自動車かカーシェアで十分です。

・お金にこだわるより、低収入でもいいから○○を大事にして生きたいです。

・今の会社は好きですが、別に要職に就きたいということではなくて、、

など人によって多種多様な反応がありそうです。同知人も、今ではそんなスローガンなど一律には通用しないので、持ち出すこともないと言っていました。

今は、「ダイバーシティ」などと言われるように、個人のBE(人生や仕事などを通して、こうありたい、こうなりたい)が多様化しています。正確には、従来も人それぞれ多様であったものの、今ほど意識されていなかったのかもしれません。BEが多様であれば、手に入れたいHAVE、HAVEにつながる必要なDOも多様なはずです。だからこそ、各人が自身のBEを意識する、組織は各人のBEを把握する、ことを起点に置く必要があると言えます。

近年「タレントマネジメント」という概念が話題になることも増えました。従業員が持つ資質・才能・技能・経験値などの情報(従来は住所、年齢、学歴、所属部署履歴程度だった基本情報に加えて)を一元管理することによって、組織横断で戦略的な人事配置や人材開発に活用することです。これも上記の観点から、前提として各人のBEに関する情報を取り込みBEと連動できていないと、うまく機能しないと思います。

そして、前掲の「目的に基づくマネジメント」の観点と合致できれば理想的です。つまりは、下記のイメージです。

・社員それぞれが自身の叶えたいBEに向かって仕事をしている

・各人のBE(個人の使命)が会社のBE(組織の使命)と接点を見出せている

・各人が各人なりにその接点を拠り所として仕事をし続けた結果、モチベーションが必然的に高まっている

テレワーク環境では、個人が区切られた空間で仕事をするために、各人のBE、DO、HAVEの現状が分かりにくくなります。対面での就業環境以上に、各人のBE、DO、HAVEが何なのか、どんな状況なのかを確認することが求められるでしょう。

■コミュニケーションのポイント~頻度を高める

以上見てきた4つのマネジメント要素を満たしていくためには、上司と社員、社員間の充実したコミュニケーションが不可欠です。一方で、改めて言うまでもなく、従来オフィスにて対面で行われていたコミュニケーションの一部が、オンラインの形態に切り替わっています。テレワーク・オンラインでの社員間コミュニケーションにどう向き合っていくべきなのか考えてみたいと思います。

まず改めて認識すべきは、「コロナ禍によるコミュニケーション形態の変化は一時的なものではない」ということでしょう。つまりは、テレワーク(オンライン)という形態を所与のものとして受け入れ、下記の視点で共存するのを前提として考えなければなりません。

A.テレワーク(オンライン)ならではの制約に対し、どんな工夫で対応するのか

B.テレワーク(オンライン)と対面とを、どのように使い分けていくのか

本コラムでは、A.の問いに対して、3つの観点から考えてみたいと思います。

まずは、「頻度を高める」視点です。

質×量は、あらゆる物事に適用できるフレームワークです。往々にして究極のトレードオフとなって、私たちに決断を迫ってきます。高品質・高付加価値の製品・サービスや個別対応を追求すると、追える量には限界があります。他方、大量生産・画一的な対応に徹すれば量は追えますが、中身には限界もあるでしょう。自社が設定する質×量とそれに見合った値付けは、事業戦略上重要な検討になります。

コミュニケーションにおいても、質×量のフレームによる考察は有益です。自分と相手が対決モードでの不毛なやり取りであれば、どんなに時間をかけても相互理解は深まりません。密度の濃い・中身のあるやり取りであっても、限られた時間しかかけなければ相互理解も限定的です。基本的に、質×量が大きいに越したことはないと言えますが、ここでは、「量」に焦点を当てます。

「量」を要素分解し、頻度×時間(1回あたり平均)=量 の図式で捉えてみます。留意すべきは、コミュニケーションにおいては、同じ量なら『低頻度×長時間』より『高頻度×短時間』を意識するとよい点です。

例えば、友人の鈴木さんと久しぶりに会い、終電まで8時間語り合ったとします。そして、「今日は語り合ったね~、2年後にまた会いましょう」と言って別れました。別の友人佐藤さんとは、長時間連続は難しいものの、半年に1回は継続的に会って2時間程度話をするのが習慣になっているとします。

鈴木さんと佐藤さん、いずれも会って話している時間は、2年間で8時間です(8×1と、2×4)。両者との関係をトータルで考えた時に、2年間で理解が深まっていそうな相手は、おそらく佐藤さんのほうではないでしょうか(検証した結果はありませんが)。

ある企業様の話では、自社で取り組んでみた結論として、上司と部下で相互理解を高めて報連相を充実させる上では「週1時間×1回の会話より、1日5~10分の会話×5日間を推奨している」そうです。ここでは割愛しますが、「5分間会話」の重要性を裏付ける研究結果もあるようです。時間の総量が同じなら、頻度を刻むほうが、効果が高いというわけです。しばらく前から各所で叫ばれている「1on1ミーティング」も、ポイントのひとつとして「高頻度で行うこと」が挙げられています。頻度への注目が大切だという示唆でしょう。

頻度に注目すべき理由は、経営(事業)を取り巻く環境変化の観点からも挙げられます。新型コロナウイルスの発生に関係なく、近年「VUCA」(変動、不確実、複雑、曖昧)の時代と言われはじめていました。このような外部環境の変化に合わせて、社内の仕組み(有形・無形)も従来以上の頻度で変更や見直しが必要になっているはずです。例えば、目標管理(OKR等と呼ぶ会社もあるが、ここでは同じ意味合い)について、以前は年1回のサイクルで回す会社も多かったのが、年1回では環境変化についていけないという理由で半年に1回となり、今では「四半期に1回」「月1回」などの会社も増えています。

もちろん、どの期間のサイクルがよいのかは一概に言えません。事業領域とビジネスモデルにもよるでしょう。いずれにしても、全産業的に総じて目標管理のサイクル短期化が求められてきているのは間違いないでしょう。目標管理サイクルの短期化は、目標設定、進捗確認、目標・活動内容見直し、しかるべき対応アクションを実行するPDCAのサイクルが短期化されることを意味します。あるいは、半年単位の大PDCAサイクルの中に、月次単位でのミニPDCAサイクルが必要になるということです。要はPDCAサイクルが高頻度になるわけです。PDCAサイクルが高頻度化すれば、上司・部下間、メンバー間のコミュニケーションも当然高頻度化が求められるはずです。これが、経営(事業)を取り巻く環境の変化からコミュニケーションの高頻度化が求められる理由です。

次に、個人を取り巻く環境変化の観点も指摘できます。既に見てきた通り、以前は会社に期待すること・仕事で求めること・労働観などに社員間でそれほど差が目立たなかった組織も、今では、個人によって抱える事情も志向性もばらつきが大きくなっています。

加えて、上記経営環境の変化に伴う事業戦略の変化に適応するために、求められる能力・実際に育成され獲得した能力の変化も速くなっています。かつては「新卒はコピー取りから始めて1つずつ業務をじっくり覚えて・・・」でも日常的だったのが、今ではそんなスピード感でやっていける社員は少数派でしょう。個人も、経営同様に変化のスピードを求められているわけです。

このような環境下では、上司が気が付かないうちに短期間で部下が急激に変化していて驚いた、なども増えるはずです。いつの間にこんなことができるようになっていたんだ?というポジティブな変化もあれば、いつの間にこんなトラブルを抱えていたんだ?という困った変化もあるでしょう。担当業務以外にも、キャリアの考え方が変わった、家族を介護する必要が出てきたなど、様々な要素が短期間で大きく変わっている可能性もあります。よって、こうした変化の有無(現状)を確認し、相互理解を深め、やるべきこと・やりたいこと・できることを一緒に考えていくためのコミュニケーションは、高頻度に刻む必要があると言えるでしょう。そうすることが、意図しない(双方にとって望ましくない)離職を防ぐ有力な処方箋にもなり得ます。

組織では、大きく、タスクマネジメントとヒトマネジメントの両方の視点が必要です。上記の環境変化を踏まえると、高頻度化すべきは、PDCAサイクルに見られるタスクマネジメントだけではなく、ヒトマネジメントも同様であることは明白です。テレワークではこれらの変化を確認しづらいために、なおさら高頻度のコミュニケーションを意識的・計画的にとったほうがよいと言えるでしょう。

■予定を明確に共有する

各人に期待される役割・業務の予定を明確に共有し把握することもポイントとなります。これは、対面のオフィス環境でもなされているべきことですが、テレワークが広がることでより顕著になったと言えます。

オフィス内環境であれば、なんとなく立ち回りながらメンバー間の予定確認や調整ができたり、日中に何か状況の変化を感じたらすぐに声をかけ、その日の動きを再編成したりするなどもしやすいでしょう。しかし、テレワーク環境下では、そのような立ち回りや調整機能が成立しません。よって、各人の1日の予定や変更後の予定について、今まで以上の粒度で明確にする必要性が高まるわけです。

近年「ジョブ型雇用の必要性」が叫ばれ始めています。日本企業は従来、社員の多くを「メンバーシップ型雇用」(仕事内容・勤務地などを限定せず、会社に合致しそうな人を採用する「就社」)の考え方で採用してきました。しかし、国際的にはこの雇用はあまり見られない考え方です。「ジョブ型雇用」(担当職務を明確にした上で採用・勤務する「就職」)の考え方が主流です。

「メンバーシップ型雇用」の考え方が一概に否定されるものではなく、企業戦略(に根差した人事戦略)上合理性があれば、今後も有効な考え方になり得ます。また、「メンバーシップ型orジョブ型」の二者択一ではなく、両者の併存なども選択肢となります。今後、各社の試行錯誤が続いていくものと思われます。

いずれにしても、従来以上に「ジョブ型」の考え方も取り入れていき、何を担っている人なのか、今日の所定時間で何をする予定の人なのかを、予め共有する必要性が高まったのは確かでしょう。

■計画する(予測・不測の場)

内容や結果が予測できるコミュニケーションと、予測不能なコミュニケーションの場を、計画的にもつこともポイントになります。

予測可能なコミュニケーションとは、例えば下記です。何を結論付けるべきかのゴールが決まっていて、どんな項目の話が出てくるのかが概ね決まっています。既に取り上げたように、これらを高頻度で行うことが望まれますが、そのためにはいつ誰とどのくらいの時間をかけてコミュニケーションを取り合うのかを予めスケジュールしておく必要があります。

・その日の予定を確認する朝のミーティング

・その日の進捗状況を確認し報連相する夕方のミーティング

・事業の方針に関する結論を出すための方針会議

・営業活動のPDCAを回す一環の営業ミーティング

これに対し、予測不能とは例えば下記です。どんな話が飛び出すのか聞いてみるまで分からず、展開も予測できません。

・業務外のことも話題にする上司部下の1on1ミーティング

・組織単位、個人単位で今後取り組みたいと思うことを自由に出し合うブレーンストーミング

・組織の課題だと思うことを制約なく語り合うフリートーキング

ネット経由で目的の本を買うのは、書店に出かけて同じ本を買うより効率的です。しかし、ネット経由での購入は、自分が既に知っていて関心のある本に限られます。書店ならではの「たまたま目にして手に取った本」「思ってもみなかったタイトルで平積みされている本」などの偶然の出会いがありません。

ネットで本を一冊注文すれば、「お勧めの本」などが勝手に提示されてきます。それも偶然の出会いの一種ですが、自分の購買行動に紐づけられたデータから推奨されているため、あくまで自分の購買行動というバイアス(傾向や先入観)の中での限定的な出会いと言えます。書店の意義のひとつは、そうしたバイアスと無関係に偶然の出会いや視野の広がりが得やすいことでしょう。

「報連相」「PDCA」など、内容や結果が予測できるものばかりだと、組織やメンバーの視野の広がり・発展が限られます。オフィスであれば、自席に戻る途中に、立ち寄るつもりなかったけど立ち寄って声かけた、などもよくあります。一方で、オンラインでのコミュニケーションは、偶発的な会話がどうしても起こりにくい環境です。よって、「○○のテーマで自由に話す」あるいは「テーマ設定すらせず自由に話す〇分間」など、どう展開するのか予測不能になることを前提としたコミュニケーションの場を、いつ行うのか計画的に予定することも重要だというわけです。

■まとめ

本コラムでは、テレワーク下の環境で見直したいマネジメント要素について、「成果」「役割」「目的」「個別性」というキーワードで考えました。また、社員間のコミュニケーションのあり方についても、「高頻度」「予定の明確化と共有」「計画的な場づくり」などの切り口から考えました。しかし、これらは本来、従来の対面型オフィス環境であっても必要だった要素です。テレワークという就業環境や、オンラインというコミュニケーション形態を取り入れることによって、本来必要であったそれらのマネジメント要素が欠けているのが明らかになった、というのが実情ではないでしょうか。この機会に、今一度自社のマネジメントのあり方と向き合ってみるとよいと思います。

本コラムが、読者の皆さんの会社の組織マネジメントについて考えるきっかけになったなら、大変うれしく思います。

藤本 正雄