(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2021」掲載記事)

■今年もちょっと気になったことを深堀りして考える

2020年は新型コロナウイルス感染拡大で、仕事も生活もニューノーマル(新常態)に適応せざるを得ない1年でした。仕事をする上で“気づきの力”が大切だとよく言われますが、昨年の文集に続き、ニューノーマルな日々の生活の中で気づいた世の中の変化について深堀りしてみたいと思います。そしてそこから得られるちょっとした経営のヒントについて考察してみます。

■ペットを飼う人が増えた

最初から私事で恐縮ですが、巣ごもり生活真っ只中の4月に犬を飼い始めました。ホームセンターにカブトムシの幼虫を入れるケースを買いに行った際に、ペットコーナーで突然の出会いがありに飼うことになりました。子犬を育てるのは手間が掛かり想像していたより大変でしたが、休校中で子供たちも暇を持て余していたこともあり、教育においても良い経験になりました。

さて、巣ごもりで自宅で過ごす機会が増えたことにより我が家以外でも同じようにペットを飼い始めた家が多いのではないかと思いました。当時、ペットショップに展示ルームでも売約済みの札が多く並んでおり、ペットショップの店員さんも最近よく売れているということだったので、実際どうだったのか調べてみました。

2020年の犬と猫の新規飼育頭数を調べてみました。

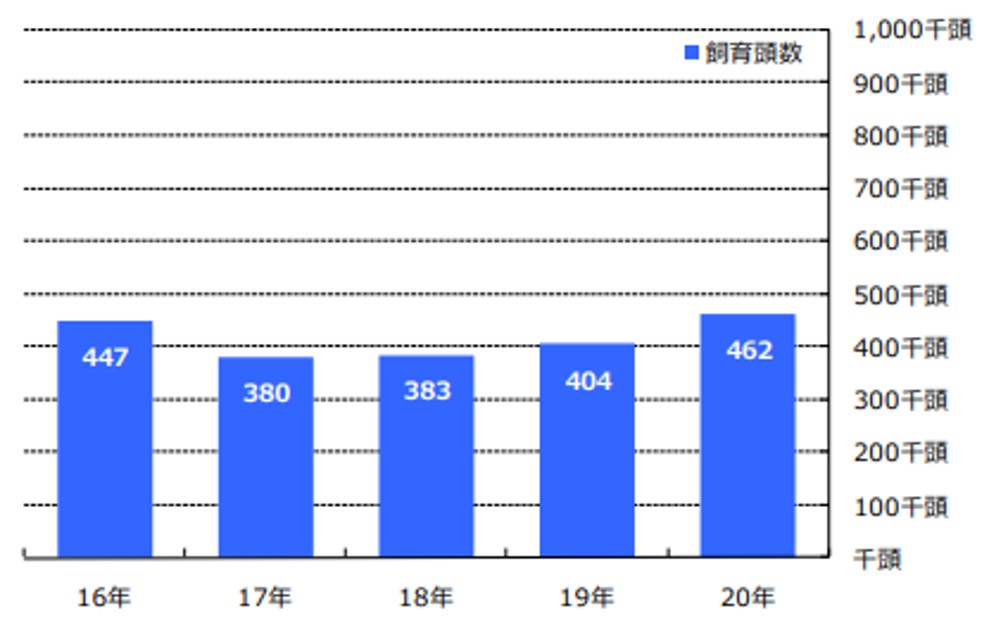

●犬の新規飼育頭数

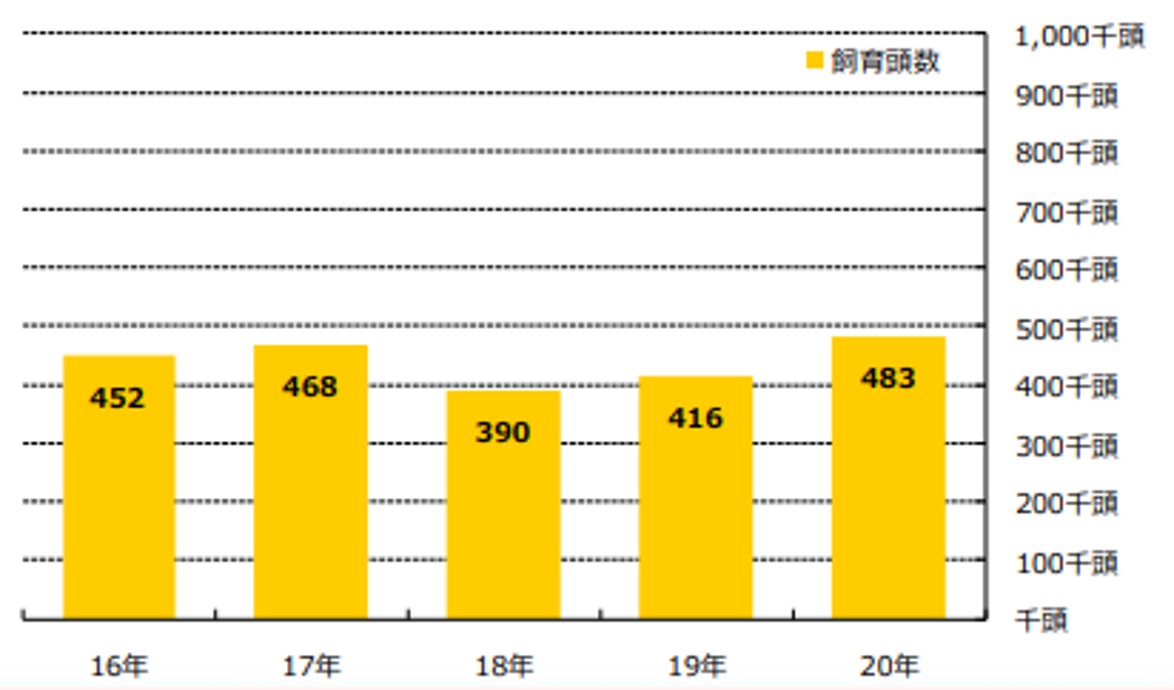

●猫の新規飼育頭数

データを見ると2020年は犬・猫ともに過去5年間の中で新規飼育頭数が最も多かったようです。やはり我が家と同じで巣ごもりや在宅勤務により自宅で過ごす時間が増えたことが影響したものと思われます。

新規飼育頭数は増加していますが、そもそも国内で飼われている犬・猫の数はどれくらいなのか見てみましょう。

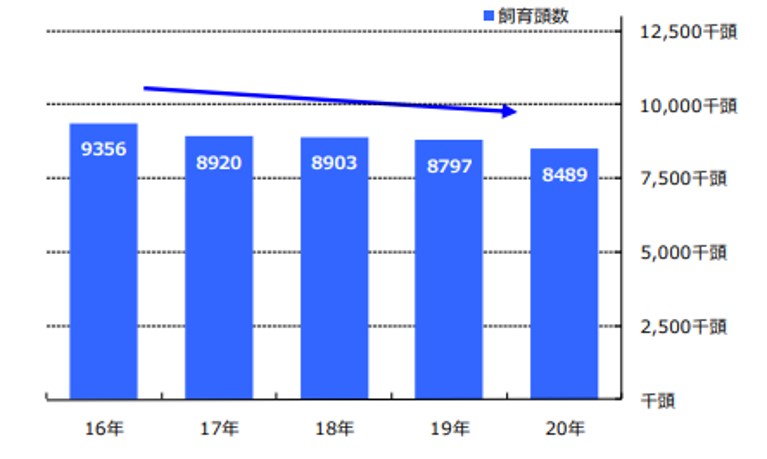

●犬の飼育頭数

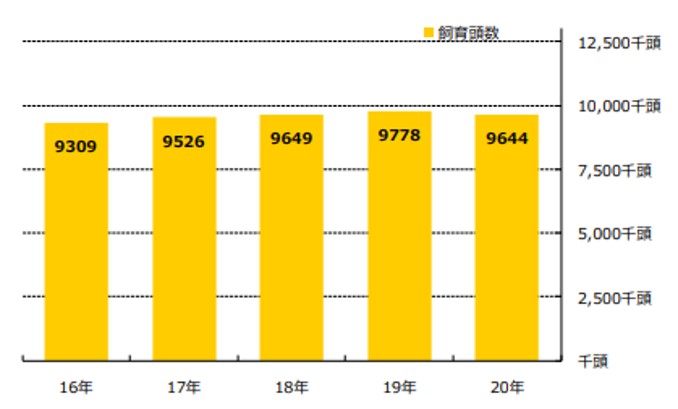

●猫の飼育頭数

<出典:令和2年全国犬猫飼育実態調査(ペットフード協会)>

飼育頭数自体は新規飼育頭数が増加傾向にあるにもかかわらず、犬・猫ともに微減という結果です。新型コロナの影響で失業し、経済的にペットを飼う余裕がなくなったということでNPOなどへの引き取り依頼も増加しているという話を聞いたことがあります。飼い始めた世帯が増加した一方で、様々な事情で手放さざるを得ない世帯も存在しているのだと思われます。

なお推移を見ると犬の飼育頭数は年々減少しており2017年に猫が犬を逆転していますね。背景として1人暮らしや共働き世帯の増加、少子化などで、散歩をさせる必要がない猫に人気がシフトしているようです。確かに犬の散歩は結構大変ですが、自分自身がウォーキングをするきっかけができて個人的には助かっています(なお中年男性の夜道でのウォーキングは犬を連れているだけで不審者感が0になります。)。

新型コロナは人間だけでなくペットも影響を受けているようですね。

<経営に活かせる視点>

コロナ禍の生活で社会との接点が減り、孤独感や不安を感じた方も多いのではないでしょうか。ペットの新規飼育頭数が増えているのも安らぎを求める人が増えた結果だと思います。大きな外部環境の変化は人々の価値観を変えると言いますが、今後はより精神的な安らぎを求める志向が強まり、そのような商品・サービスのニーズが高まるのではないでしょうか。

■住環境を改善しようという意識が高まった

ペットを飼い始めたことに続き、私事で恐縮ですが、犬に続き家も買いました。元々旅行や食事など無形の消費が多いライフスタイルだったため、家や車にはそれほどお金をかける主義ではありませんでした。しかし、外出自粛や在宅勤務の増加で自宅で過ごす時間が長くなり今まであまりこだわりが無かった住環境について真面目に考えるようになりました。現在仕事のために使っている部屋も数年後には子供部屋として明け渡す計画になっており、犬を育てる上で何かと不便も多い構造でした。仕事に復帰して2年目の妻も子育てと仕事を両立できそうだという見通しもあったので、知り合いのファイナンシャルプランナーに相談の上、このような時期ですが住み替えをすることにしました。

今回自宅を購入するにあたり、住宅ローンを組みました。10年前に一度住宅ローンを組み、借り換えの経験もありますが、改めて現在は低金利であることを実感しました。妻の実家がバブル期の金利がピークだった際にマンションを購入し、ローン支払い当初は元金が全然減らなかったと言っていましたが、バブル期ピーク時と10年前、そして現在の住宅ローン金利と支払総額を調べてみました。

現在の金利は、大手銀行で0.5%程度が多いようです。金利以外の一括返済手数料や保証料の掛からない商品などバリエーションが豊富なので一律で比較はできませんが、ネット銀行は0.38%と更に金利が低い商品があります。私が10年前にローンを組んだ際には変動金利で1.5%程度だったと記憶しており、当時も歴史的な低金利と言われていましたが更に大きく金利が下がりました。

なおバブル期のピークの変動金利はというと、驚きの8.5%です。なお、現在は住宅ローンを組む際に6割以上が変動金利を利用(「民間住宅ローン利用者の実態調査(2018年度)」)するようですが、かつては変動金利を利用する人はかなり少なかったようです。「住宅ローンに関する顧客アンケート調査(2004年度)」によると変動金利の利用はわずか7.8%でした。バブルを経験すると金利は上がるものという意識が強かったのでしょうね。

今回は、金利8.5%、1.5%、0.5%で返済期間中に変動がない前提で住宅ローンを組んだ際の支払総額を比較してみます。

- 借入条件

- 借入額:3000万円

- ボーナス返済:なし

- 返済方法:元利均等

- 返済期間:35年

- 金利変動:なし

バブル期ピークの金利が仮に継続した場合は元金の3倍以上の返済総額になります。10年前の1.5%と比較しても現在の金利がいかに借り手にメリットがあるかが分かりますね。今回は変動金利ベースの数値を載せていますが、固定金利も同様に過去最低水準となっていますので、過去の高い金利で借りていて残債が多い場合は借り換えの検討をオススメします。

<経営に活かせる視点>

会社の意思決定をする際に、数字に落とし込んでシュミレーションすることが重要です。オーナー経営者の場合、勘と度胸で意思決定をするケースが多いですが事前にシュミレーションすることで成功の確率は間違いなく上がります。会社の将来ビジョンを検討する際も定性的なビジョンだけでなく、従業員数、拠点数、設備投資額、研究開発費、そしてそこから得られる結果としての売上・利益などシュミレーションするとより具体的なビジョンになります。

■ガソリンスタンドが減った

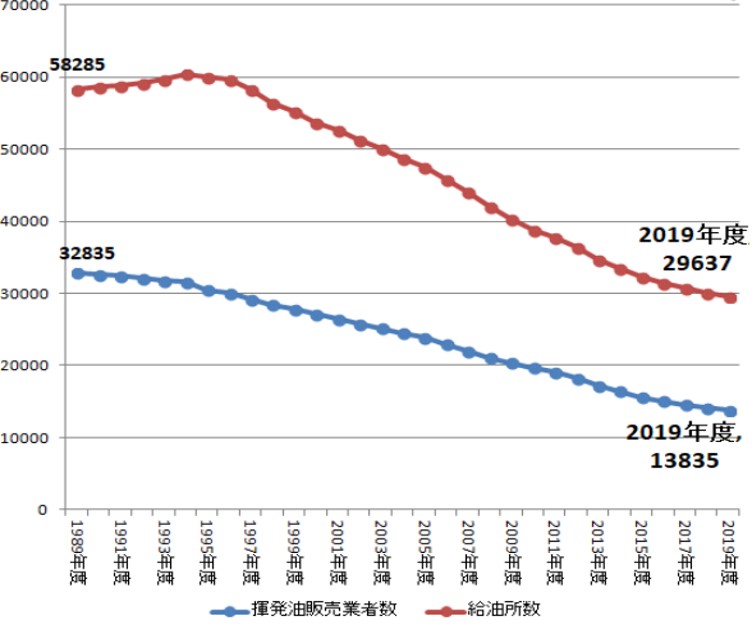

近所にあるガソリンスタンドがレンタカー屋になりました。実家の近くのガソリンスタンドもだいぶ少なくなった気がしますし、世の中全体でのガソリンスタンドはどれだけ減っているのか調べてみました。

●ガソリンスタンド(給油所)数の推移

(資源エネルギー庁)

やはり予想通り、ガソリンスタンド数は1994年度(60,421件)をピークに減少を続けています。今回のコロナ禍では、緊急事態宣言が出ていた4月・5月はガソリン・軽油の販売量が前年より20%以上減っており、その後だいぶ回復しましたが2020年12月時点で15ヵ月連続前年割れとダウントレンドが続いています。当面はコロナの感染リスクを考慮して遠出を控えると思うのでこの傾向はしばらく続くと思われます。

しかしガソリンの販売量が減っているのは上記資料からも読み取れるようにコロナ禍に始まったことではありません。最近では車の燃費が向上したことや若者の車離れ、所有からシェアへの価値観のシフトもあり長期トレンドで減少傾向が続いていると思われます。

国土交通省が毎年3月に出している資料に燃費の平均値の推移がありました。

資料を見ると2018年度の平均燃費は2011年度と比較して約24%も良くなっているのが分かります。特に2011年度から2014年度まで燃費が顕著に改善しています。この時期はメーカー各社がハイブリッド専用車だけでなく既存車種にハイブリッドを搭載した時期と重なるので、その影響が大きいかと推測されます。これだけ燃費が改善してくればガソリンの消費量も減ってくるのは当然ですね。

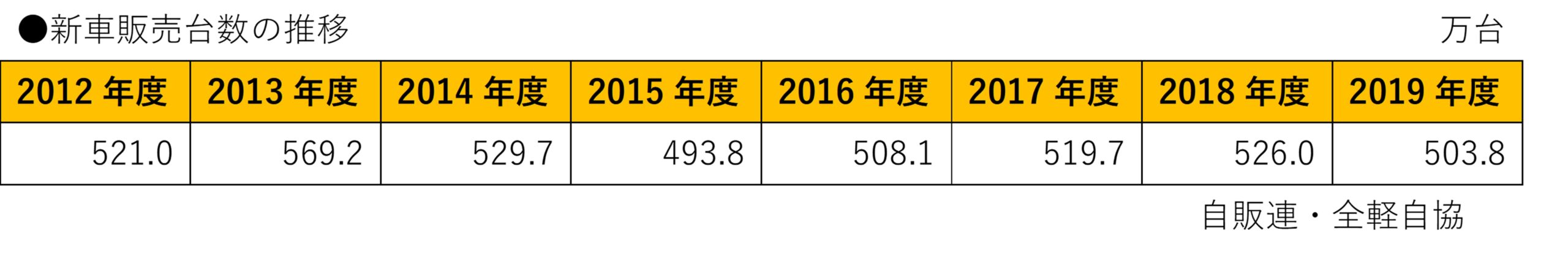

自動車の販売台数についても年度毎に調べてみました。

消費増税や景気動向の影響もあって傾向が読みにくいところもありますが、若干のダウントレンドといったところでしょうか。ただし、思ったほどは減っていないなというのが率直な感想です。働く女性が増えたことやシニア層のドライバーが増えたことが需要の下支えをしているのかもしれません。

一部の新聞やテレビニュースで「2030年前半を目処としたガソリン車の新車禁止に向けて、政府が最終調整に入ったことがわかった」という報道がありましたが、今後もガソリン業界には逆風が続くのは間違いありません。

<経営に活かせる視点>

会社は社会の変化には逆らえません。そして経営を取り巻く外部環境は常に変化します。いつまでの同じ状況が続くことは絶対にあり得ません。それが自社として受け入れがたくても、現実を素直に謙虚に受け止め会社を変えていかないといけません。来るべき未来を予測して会社の方向づけをすることこそが経営の仕事です。

■若者の車離れが進んでいる

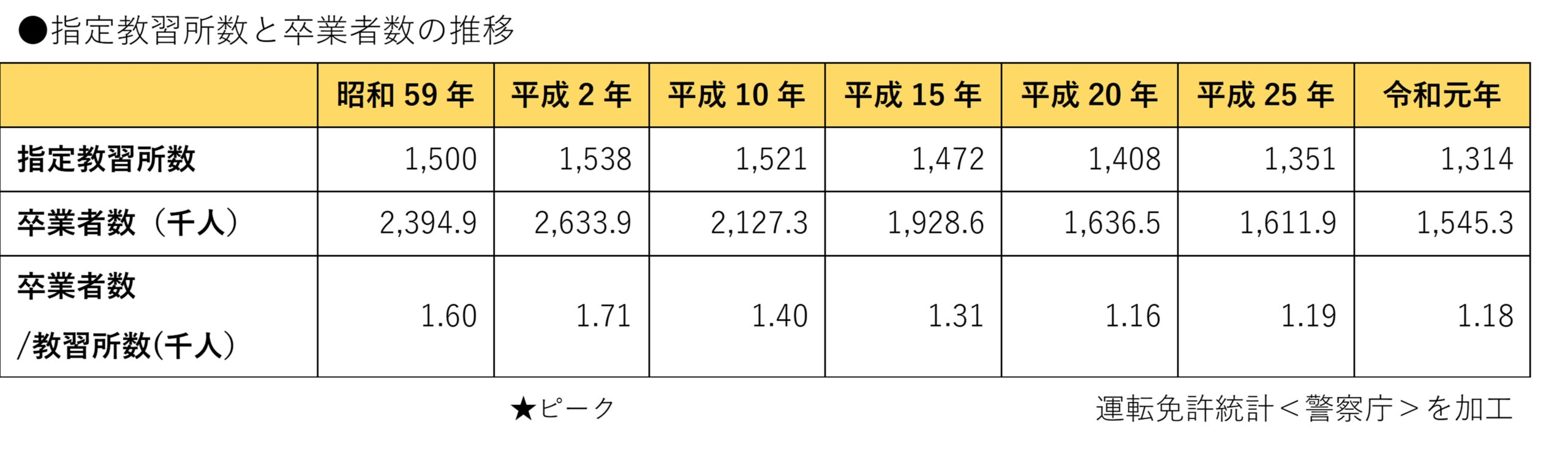

車関連で言うと、近ごろは若者の車離れが進んでいると言いますが実際のところ若者がどれだけ車離れしているのか気になりました。最近では車を持つどころか免許すら取らないということを聞きます。免許を取る人が減れば自動車教習所の経営も大変です。私が免許を取得するために通った教習所もだいぶ前に閉鎖されました。そこで自動車教習所の件数推移を調べてみました。

警察庁の運転免許統計のデータを見ると平成2年までは教習所数も卒業者数も増加していました。しかしそれ以降はずっと減少しており、令和元年末ではピークと比較して教習所数は約14.6%減、卒業者数にいたっては41.3%減と大幅に減っています。教習所1カ所あたりの卒業者数も大幅に減っており、経営的に厳しくなり閉鎖している教習所が多くなっていることが伺えます。なお、教習のHPを見ていると、託児所やキッズルーム、体験型バラエティ教習というタレントを使った学科の動画教材、技能教習の予習復習動画などなかなか面白い取り組みが紹介されています。かつては教官が上から目線で教えてやってるという姿勢が強かった印象がありますが、集客に苦労し随分お客様目線の対応に変わったのではないかと思います。

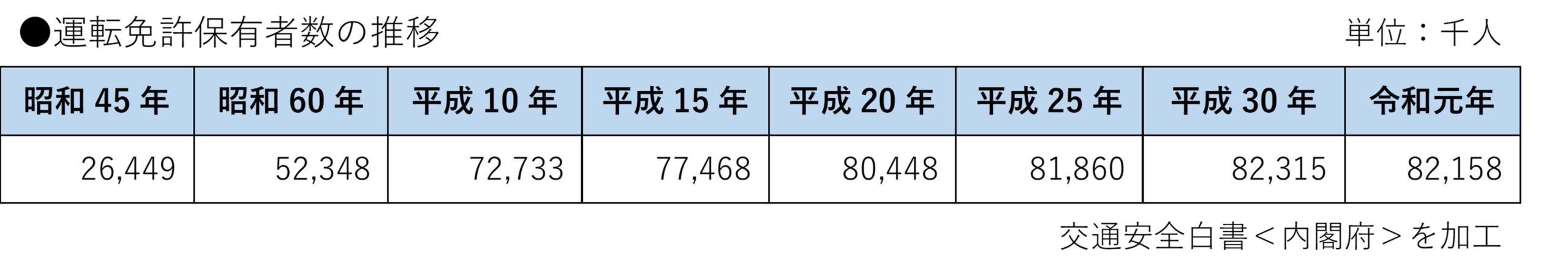

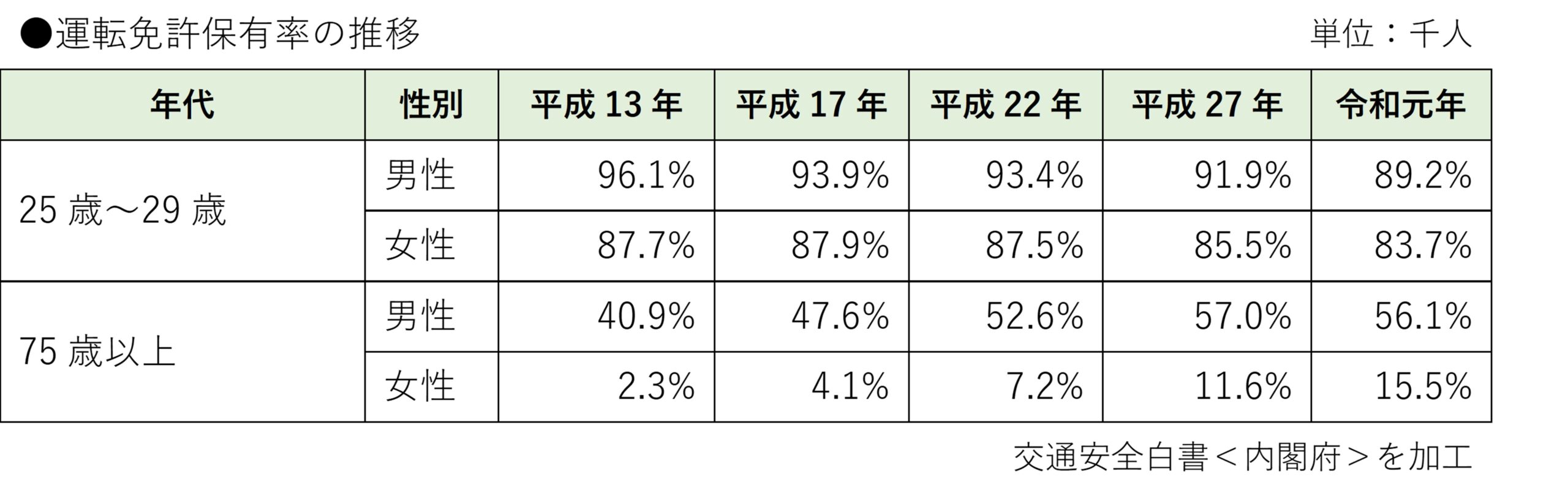

なお新規で運転免許を取得する人は指定教習所の卒業者数を見れば分かるように減っていまが、運転免許保有者は下記の図のように平成30年まで増加を続け、令和元年に初めて減少に転じています。

運転免許保有者が増加を続けていたことは、免許の取得が一般的になった団塊の世代よりも上の世代は保有者がそれほど多くなかったため、新規保有者が年々積みあがっていく構図だったことが要因だと思われます。しかしここにきて、新規の保有者が減ってきたことでついに保有者数が減少に転じました。

なお運転免許を取得する人数が減っているのは明らかですが、これは若者の人口自体が減っていることが原因の可能性があります。そのため免許保有率についても調べてみました。

あまり古いデータはありませんでしたが、平成13年からの推移を見てみると年々若者の保有率が下がっていることが分かります。若者の人口が減っていることに加えて、保有率も下がっていることが新規取得の減少要因のようですね。また若者と逆に増加しているのが高齢者の保有率です。運転免許の取得が一般化した時代の若者が高齢者になってきたことで保有率が高まっています。 高齢者の交通事故は“上級国民”のことで一時期話題になりました。交通事故の中で高齢運転者による事故の比率が高まっている背景には、運転をする高齢者自体が増加していることが要因なのだと思います。

<経営に活かせる視点>

保有率を調べていく中で、日本の人口構成が20年前と比較しても大きく変わっていることに改めて気づかされました。経営者とお話をしていても「最近は会社の平均年齢が上がってきている、若者が全く採用できない」などと悩まれている方が多いです。確かにあまり平均年齢が上がるのは好ましいことではないかもしれませんが、50代・60代の社員をどう活かすのかという視点をもっと持つべきではないでしょうか。そのような年代が活躍できる会社が今後更に高齢化が進む世の中で勝ち抜いていけると思います。

■ダイエットする人が増えた

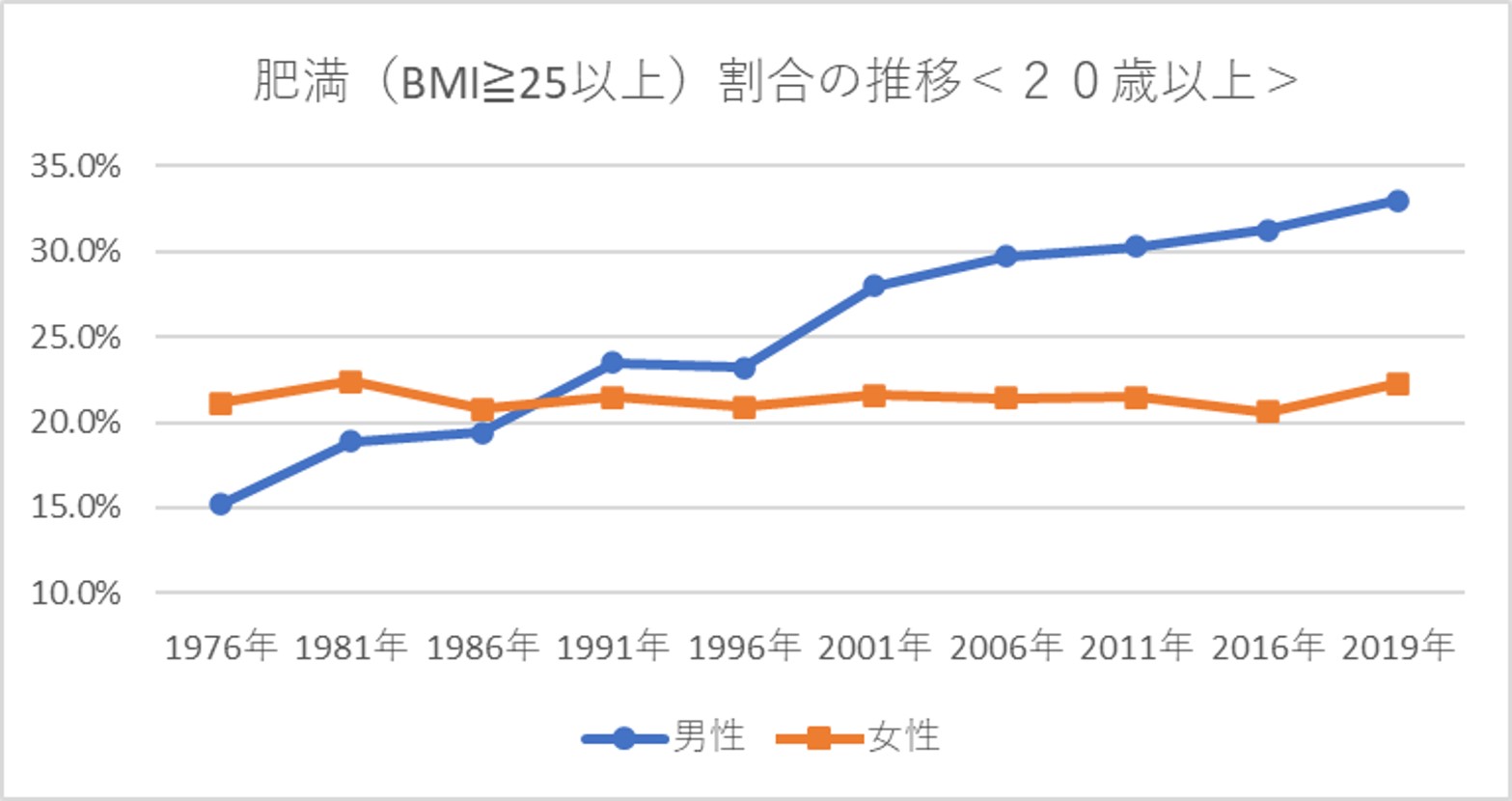

コロナ禍の自粛期間中に「コロナ太り」という言葉をよく聞きました。かく言う私もその一人で、犬の散歩を口実に日々ウォーキングをしたり、ニンテンドーSwichの“リングフィットアドベンチャー”でカロリーを消費する日々です。ここ数年、身の回りでも低糖質ダイエットをする人やパーソナルジムに通う人が増えました。そもそも肥満の人の割合はどう推移しているのでしょうか。単純に肥満が増えたからダイエットをする人が増えたのか?もしくは健康意識が高まりダイエットをする人が増え、実は肥満の人が減っているのか?ということで肥満の人の割合を調べてみました。

(国民健康・栄養調査報告<厚生労働省>を加工)

推移を見ていると男女の差が歴然としています。男性は日本が豊かになった時期に肥満割合が急増しており、1988年に女性を逆転。2000年代に入ってからも2000年26.8%⇒2019年33.0%と6.2ポイントも増加しています。一方の女性は一貫して20%強を維持しています。環境が変わっても女性は常に美意識を持って体系を気にしている結果ということでしょう。体重が増えるということは摂取カロリー>消費カロリーの状態が続くことです。日本人の肥満が増えた要因はどこにあるのでしょうか。平均摂取カロリーの資料があったのでこちらも時系列で推移を見てみます。

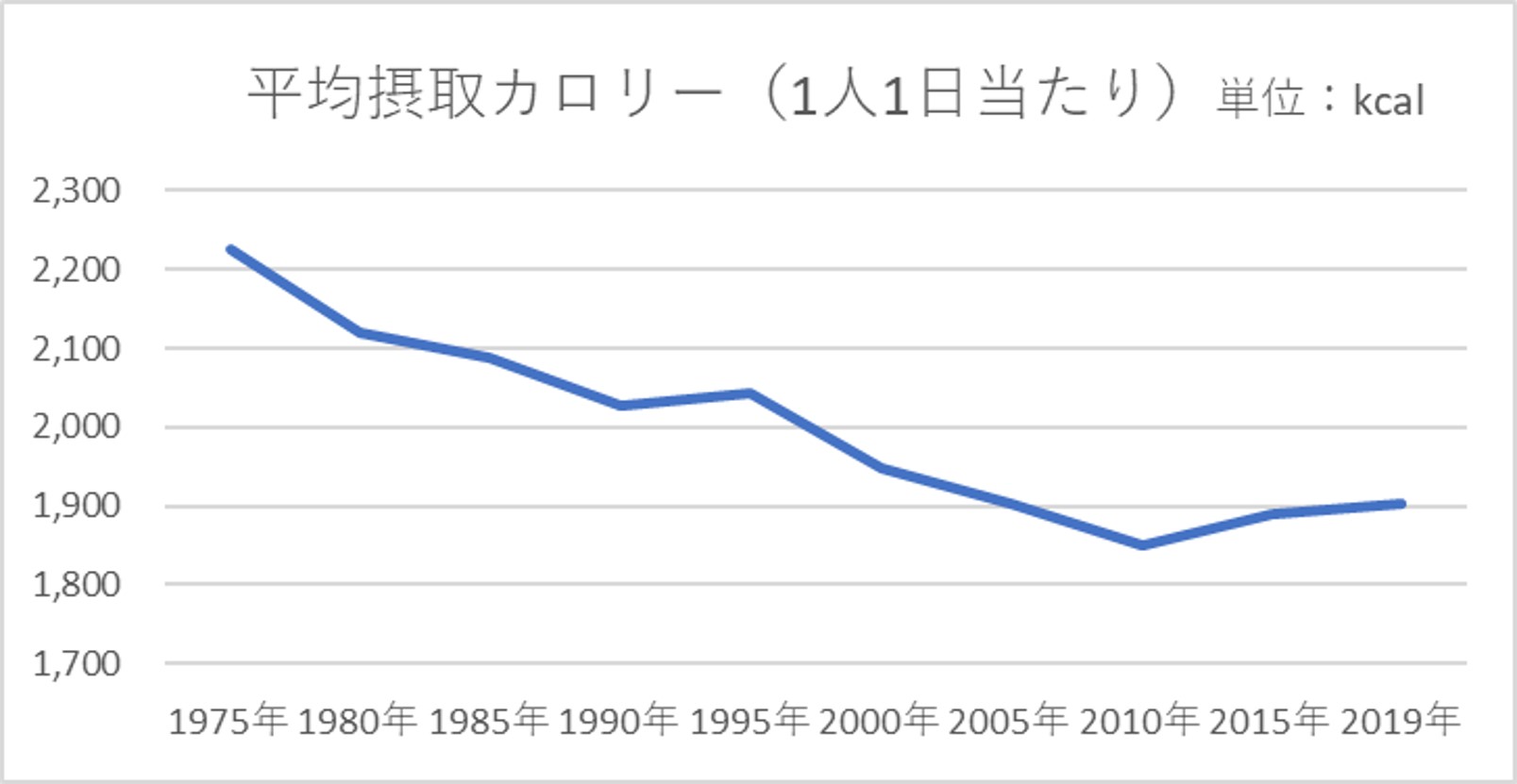

(国民健康・栄養調査報告<厚生労働省>を加工)

こうしてみていると、1975年以降はダウントレンドが続き、2000年代に入ってからは横ばいといったところです。なお全年齢平均のため、少子高齢化の影響は多少あるかもしれませんが、高齢者の摂取カロリーは実はそれほど少ないないことが別の資料から読み取れたので誤差の範囲だと思われます。つまり、摂取カロリーは増えていないのに肥満が増加しているということは消費カロリーが減っていることが要因であると言えそうです。

上記の資料の国民健康・栄養調査報告によると運動習慣がある人の比率は増えています。しかし、実際生活をする上でバリアフリー化が進み階段を上り下りする機会が減りましたし、スマホやメールなど通信技術が発達して直接訪問しなくても要件が済むことが増えました。仕事で外出する際も書類や書籍の電子化、PCの軽量化などで荷物も軽くなりました。買い物もネットショッピングが増えました。そう考えると日常生活をする上で身体のへの負担はドンドン減っていき、消費カロリーも減っていると思います。この一年はテレワークが増えたことで、消費カロリーの減少も顕著になっているはずです。

このように世の中が豊かになり、便利になるほど肥満が増えて不健康になるという逆説的が減少が起きているわけですね。

<経営に活かせる視点>

経営者の仕事は激務なので、健康管理は経営者の義務だと思います。日中はタクシーで移動し、夜はフィットネスでウォーキングをするという方もいらっしゃると思いますが、健康のためには日常から消費カロリーを増やす行動を心掛けてはいかがでしょうか。

■雨が凄い

ここ数年、とにかく雨が凄いですね。若い頃、東南アジアやアマゾンを放浪していた際にスコールを見てさすが熱帯地方と思っていましたが、近年日本で見られるゲリラ豪雨は熱帯地方のスコールと何ら変わりません。また強力な台風も増え、水害だけでなく大規模停電や家屋の損壊など今まで経験したことのないような被害が出ています。毎年のことなので記憶が薄れているものもあるかもしれませんが、ここ数年毎年大きな水害が起きています。改めて調べてみるとこの3年間だけでも下記のように甚大な被害が出ている水害がありました。

- 平成30年7月豪雨(西日本豪雨):広島・岡山を中心に甚大被害。死者・行方不明者計271人。被害総額約1兆1600億円(当時として統計開始以来最大の被害額)。

- 平成30年台風第21号:大阪府、和歌山県、兵庫県などを中心に8府県で約225万戸が停電。関西国際空港連絡橋にタンカーが衝突し連絡橋が破損、一時孤立。損害保険の支払額が1兆円を超えた。

- 令和元年房総半島台風(台風第15号):関東地方に上陸したものとしては観測史上最強クラス。千葉県を中心に甚大な被害を出し大規模停電も発生。

- 令和元年東日本台風(台風第19号):死者・行方不明者計108人、宮城・福島・長野で多くの河川が氾濫。被害総額1兆8600億円(統計開始以来最大の被害額)。北陸新幹線10編成(120両)が浸水し廃車。

- 令和2年7月豪雨:熊本県を中心に九州や中部地方に死者・行方不明者計86人。

私も仕事柄、色んなエリアにお伺いしますが、平成30年西日本豪雨の際には広島、令和元年東日本台風の際には福島に滞在しておりスマホの緊急速報メールが何度もなった記憶があります。また令和元年房総半島台風で被災された方に当時のことをお聞きするとこれまでの人生で聞いたことような風の轟音がして恐怖で眠れなかったとおっしゃっていました。

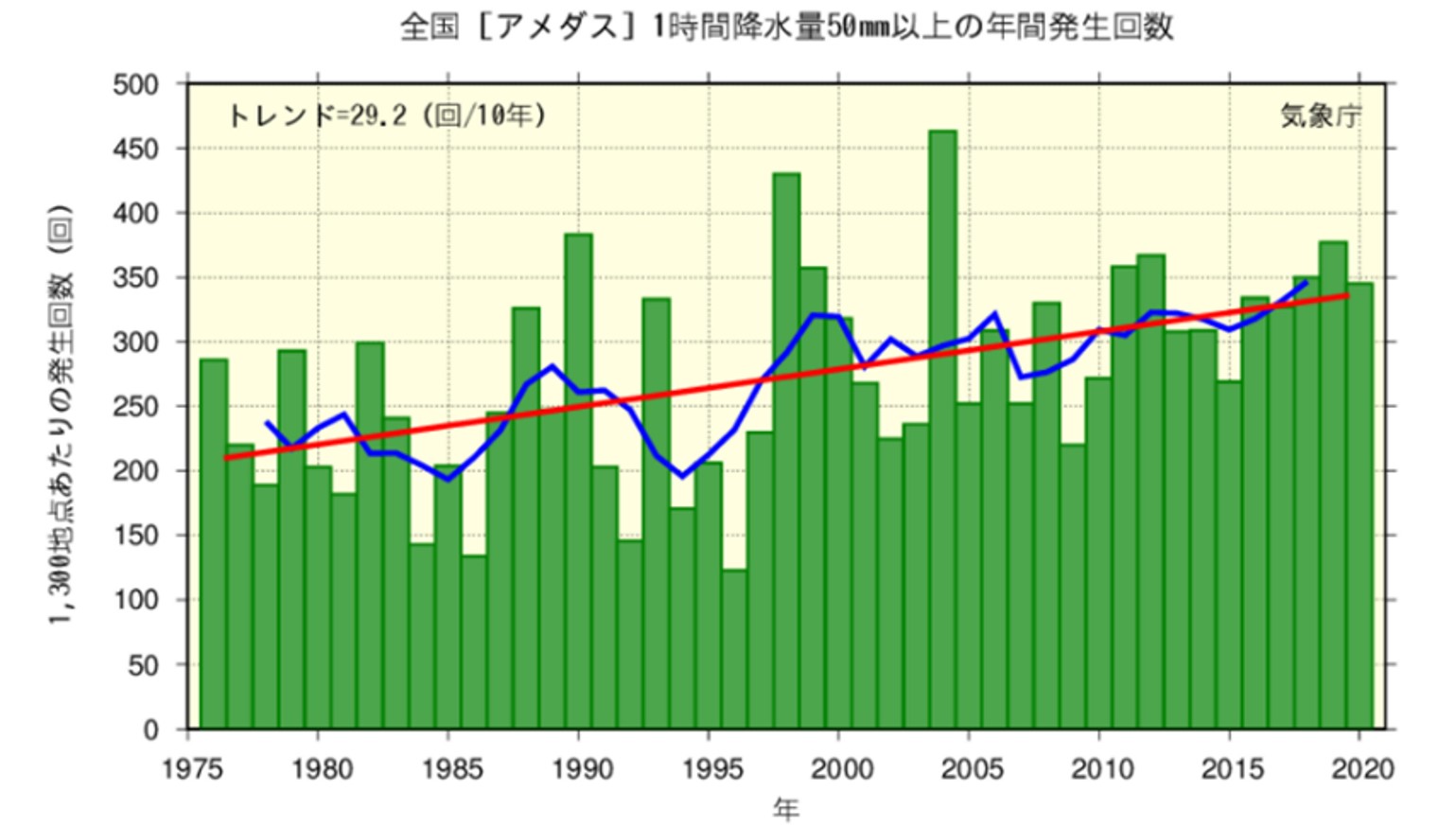

ちなみにいわゆるゲリラ豪雨の頻度は実際増えているのでしょうか?気になったので気象庁のデータを調べてみました。

(気象庁HP)

1998年、2004年など多い年もありますがトレンドで見ると2010年以降は増加傾向にあることが読み取れます。

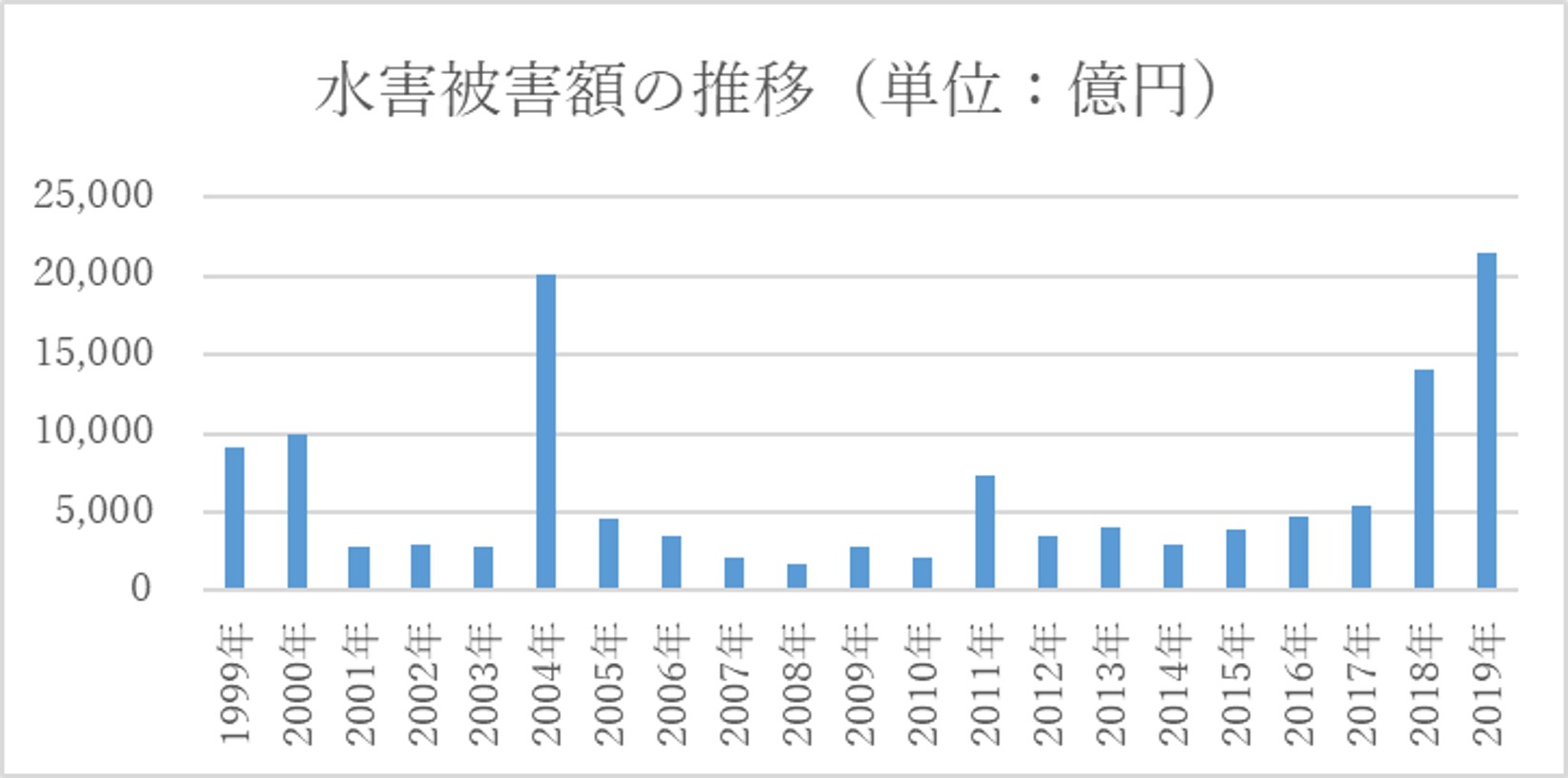

同じように下記のグラフから分かるように水害被害額もここ数年は増加傾向が続いています。

(水害統計調査<国土交通省>を加工)

このような水害の増加や発生が予測される大地震に対応するため、政府は2021~25年度の5年間で事業規模15兆円の新たな国土強靱化の対策を決めています。コロナ禍の経済対策の意味合いが強いものですが、これだけ自然災害が続けば従来の公共工事に比べれば国民の納得も得やすいのではないでしょうか。しかし一方で思うのは、効果的なお金の使い方をして欲しいということです。私の生まれ故郷の東北では岩手県から宮城県、福島県まで総事業費約1兆円、総延長400キロメートルの防潮堤が建設が進んています。費用対効果の観点で考えればもっと他に良いお金の使い方があるのではないかと思います。河川の治水にしても全てをコンクリートで強靭にするというよりも、居住禁止区域の設定などハード面だけでなくソフト面での工夫が必要なのではないかと思います。

<経営に活かせる視点>

今回のコロナ禍や上記の記載した自然災害など、企業にとっていつ何時有事が発生するか分かりません。今後も首都圏直下型地震や南海トラフ地震など大地震の発生も予想され、豪雨や台風も観測史上最高レベルのものが起きる可能性も十分あります。企業として有事の際でも事業継続できる体制を構築するためにしっかりBCPを策定しておくべきです。

■インバウンド激減もコンビニのレジは依然として外国人

新型コロナウイルス感染拡大でトップクラスに影響を受けた業界は観光業です。夏から秋にかけてGotoキャンペーンで若干持ち直したものの、二度目の緊急事態宣言で更に厳しい状況に陥っています。観光業の中で特に影響が大きいのが外国人観光客をターゲットにしたサービスです。政府は2020年の訪日観光客数の目標を4,000万人に掲げていましたが、結果は411万人と目標の1割程度となり、3月以降は外国人観光客の姿を見ることは無くなりました。

しかし、一方でコンビニや牛丼屋のレジでは以前と変わらず外国人の姿を目にします。また私の妻が事務として勤務している公立小学校では、入学手続きなど保護者向けの書類が多言語化が進んでいるそうです。元々あった英語、中国語、フィリピン語に加え、最近ではクルド語(このエリアは日本でも有数にクルド人が多い)も加わったそうです。ここ数年は急増する訪日観光客に目を向けていましたが、日本に居住する外国人も増えているのではないかと思い改めて調べてみました。

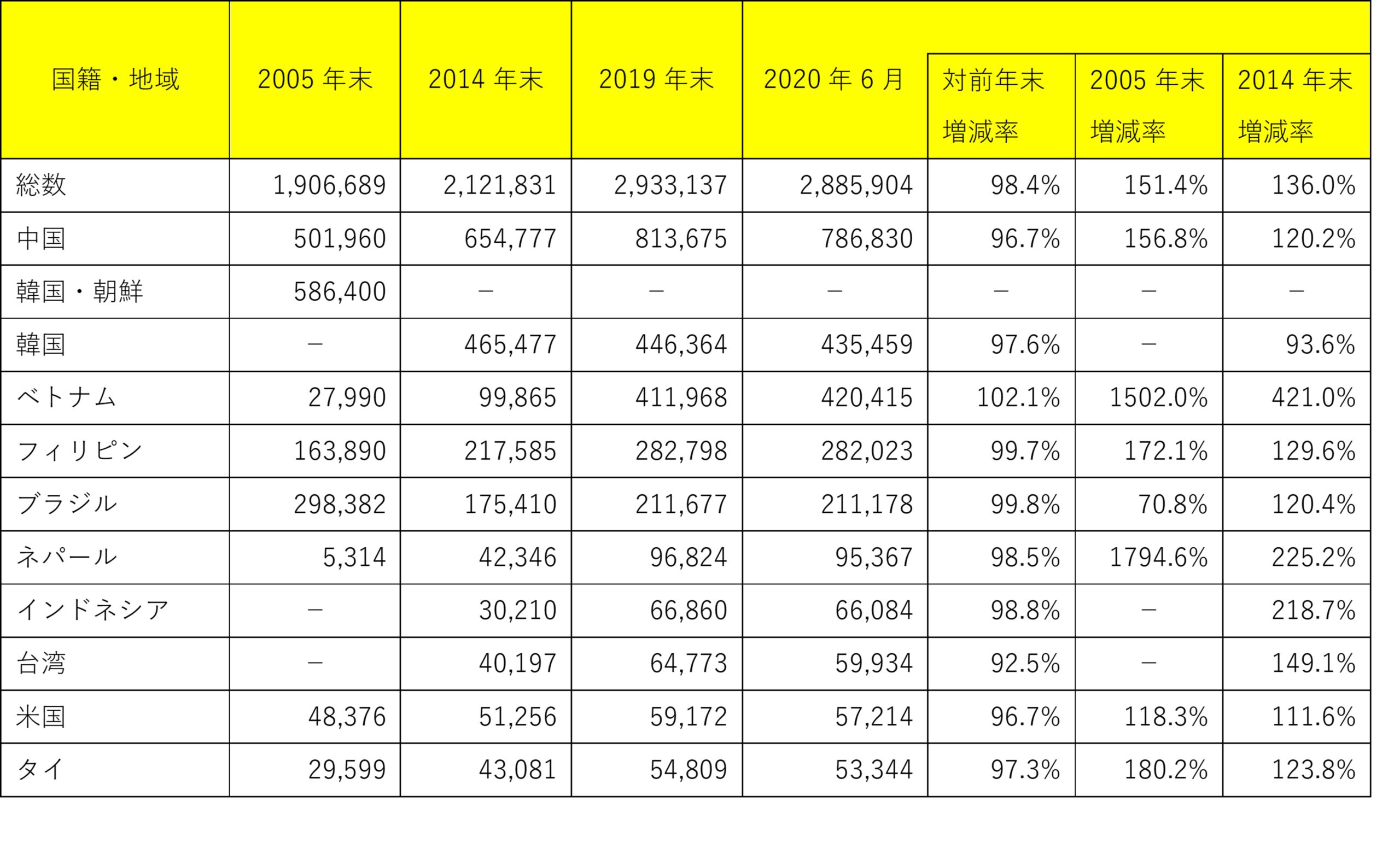

(出入国在留管理庁資料を加工)

上記は出入国管理庁がリリースしている資料を加工したものです。総数で見ると15年前の2005年と比較すると約1.5倍、人数にして約100万人増えています。この在留外国人の増加が出生率が低下し減少している日本の人口の下支えに寄与していることが分かりますね。

2019年末と2020年6月で見ると、軒並み減少に転じておりコロナ禍で祖国に戻った外国人が居たことも読み取れます。しかし、依然として日本の人口の2%を超える水準であり、コロナ禍であっても一定数の外国人が日本に在留し、仕事を続けていることが分かりますね。

また長期のトレンドを見て増減率、増減数を加味して見た際に特徴的なのは、中国は構成比も高く増加数も大きく、韓国が一貫して減少傾向、ベトナムは大幅増、ブラジルが2005年末と比較して大幅減というところでしょうか。

中国人の増加の要因としては、留学や技能研修などの他にインバウンド対応の観光従事者も増加していたようですね。韓国人の減少要因として対日問題も多少関係しているのかもしれませんが、傾向として在留期間の長い方が多いため帰化したり、死亡したりする事例が他の国よりも多いようです。ベトナムについては、コロナ禍においても増加しており、この15年間でも一番増加数が多いです。増加要因の一つに技能実習生の増加があるようです。以前は技能実習生の大半は中国人でしたが、中国の急速な経済発展よって富裕層や中間所得層が増加したことにともない、日本へ稼ぎに来る中国人技能実習生の人数が近年減少しています。その欠員を埋めるために多くの日本企業はベトナム人技能実習生を受け入れるようになりました。またベトナムがの親日的なことも増加している背景にあると思われます。ブラジルについては、1990年にブラジルの国債がデフォルトし、ハイパーインフレが起きたタイミングで日本の出入国管理及び難民認定法が改正され、日系3世に対し定住者資格が付与されるようになりました。そこから在留ブラジル人は急増したようですが、2014年のサッカーワールドカップや2016年のリオデジャネイロオリンピックに向けて経済が活況になった為、在日ブラジル人の帰国が増加したため一時減少。その後は他の国と同様に増加してきているという流れがあるようです。

<経営に活かせる視点>

日本の労働力に占める外国人の比率は約2%とかつてと比較して高くなってきています。しかしドイツなどの欧米諸国では10%を超える国もあり、まだまだ国際的に見て比率は低いです。コロナが収まれば、日本の人口減少を補うために外国人労働者は今後も増加する可能性が高いです。人手不足に悩む業界はもとより、なかなか優秀な人材を確保できないと悩まれる企業は外国人労働者をいかに活用するのかという視点で考えていくべきです。

■世の中の変化から改めて気づくこと

今年も深くテーマを考えずにちょっと気になったことについて色んな資料やデータを探して深掘りしてみました。改めて世の中の変化を思い起こしてみると1年前と本当に色々変わったなと実感します。

新型コロナは社会変革をうながす「黒船」になるというコラムを以前雑誌で読みましたが、コロナ禍で働き方改革やDXなどこれまで一向に進まなかったことが一気に進みました。そういう意味ではコロナ禍は悲しいことも沢山ありましたが、それがきっかけで良くなったこともあったと思います。今回のことで世の中全体が変化を受け入れる体質になったような気がします。そのため今後世の中の変化のスピードは加速していくのではないでしょうか。

また今に始まったことではありませんが、人口構造の変化は様々な面で世の中に影響を与えていることを改めて感じました。高齢者・外国人の活用ということも書きましたが、将来的には機械化・無人化が進むんだろうと思います。何年後かには「コンビニで店員を見ることがなくなった」というテーマでコラムを書いていそうな気がします。

今後は今まで以上に変化に敏感になり、それに柔軟に対応し方向付けをしていくことが重要ですね。

平野 薫