(弊社所属のコンサルタントによる長編コラム「KC文集2024」掲載記事)

■年間100泊の出張をしているのに徹夜もせず家族とも充実した時間を過ごしている

経営コンサルタントとして年間100泊の出張をしながら、プライベートでは家族と海外旅行もし、週末も毎週のように子供と遊びに出掛けています。一般的にハードだと言われる職種ですが、仕事で徹夜したことは過去5年間で一度もなく、過去10年間でも1~2回しかしたことがありません。

最近では書籍の執筆も行いパーソナルトレーニングにも通っています。色んなことをしていながらも睡眠時間も人並みに確保し、社内外の納期もほぼ遅れることもありません。

以前ある人から“普通の人の2倍以上のペースで生きていますね”と言われるほど様々なことをしている気がします。手前味噌ですが、一つ一つのタスクをスピーディーにこなし、効率的な時間の使い方をしていると思います。今回は普段実践している時間管理・タスク管理・ツールなどをご紹介したいと思います。

■日々のタスク管理

最近ではこの後に紹介する週間タスク管理に組み込んでいますが、基本的な考え方はこの日々のタスク管理に基づいています。社会人になって数年、仕事のボリュームが増えてきた時期に身につけた手法ですが、この手法を使うようになって時間に対する感覚が磨かれ、仕事に追われている感覚もだいぶ無くなりました。

どのようなタスク管理かというとまずは、毎朝現在抱えているタスクを全て書き出します。

タスク①:社内の旅費精算

タスク②:顧問先X社向けの資料の作成

タスク③:上司へのクレームの報告

タスク④:顧問先Y社の研修事前課題送付

タスク⑤:人間ドックの予約

タスク⑥:営業アポメール送付

タスク⑦:メルマガ原稿作成

タスク⑧:顧問先X社の財務分析

タスク⑨:新規案件の提案書作成

タスク⑩:セミナーのリハーサル

タスク⑪:今月の勤怠入力

のような形です。このように日々自分のタスクを書き出すことで抱えているタスクが漏れることを防ぎます。

次にこの全てのタスクが今の自分の実力でどれくらいの時間が掛かるか書き出していきます。

タスク①:社内の旅費精算 0.5時間

タスク②:顧問先X社向けの資料の作成 2時間

タスク③:上司へのクレームの報告 0.5時間

タスク④:顧問先Y社の研修事前課題送付 1時間

タスク⑤:人間ドックの予約 1時間

タスク⑥:営業アポメール送付 1時間

タスク⑦:メルマガ原稿作成 2時間

タスク⑧:顧問先X社の財務分析 3時間

タスク⑨:新規案件の提案書作成 3時間

タスク⑩:セミナーのリハーサル 2時間

タスク⑪:今月の勤怠入力 0.5時間

このように時間を書き出すことで、自分の抱えているタスクに必要な総時間をざっくり把握することができます。タスクを大量に抱えていると、終わらなかったらどうしようという漠然とした不安に襲われます。しかし大量のタスクを抱えていたとしても今週は毎日4時間残業すれば何とか終わるなということが分かると、大変であることは分かっても精神的にはとても楽になります。トンネルに入った時に出口が見えないと不安ですが、凄く遠くても出口が見えると安心するのと同じ心理ですね。

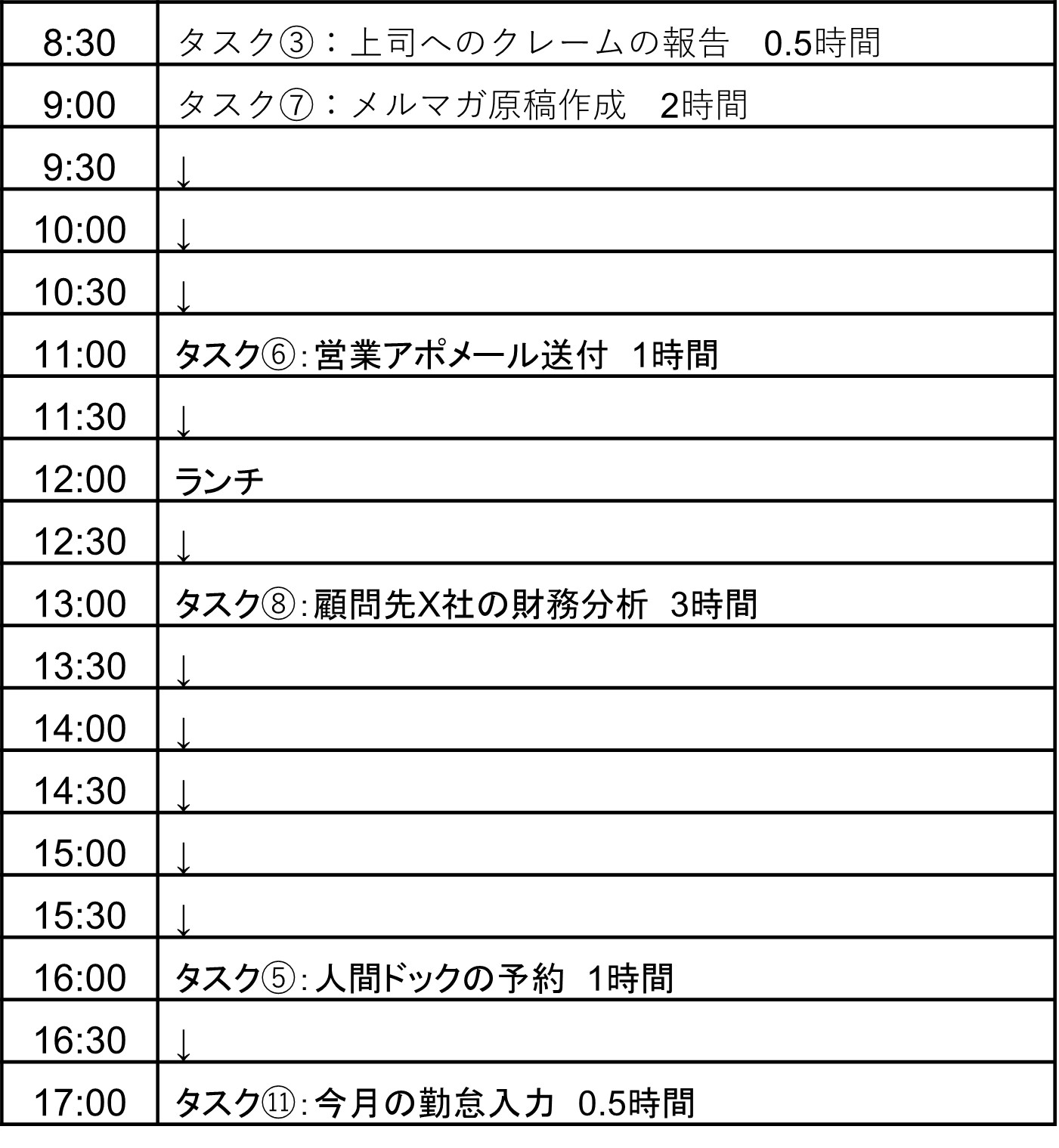

全てのタスクと必要な総時間を把握できたら、一日のスケジュールに落とし込んでいきます。この時に考慮するのは重要度と納期です。重要なものや納期が近いものは優先的にスケジュールに入れ込みます。また頭を使って考えるものは脳がフレッシュな朝に時間に組み込み、出張の手配など疲れていても影響が出ないものは夕方以降に入れるようにします。

完了したタスクは消し込み、翌日再度そこに新しいタスクを付け加えます。

特にどうということはないタスク管理ですが、普通のTodoリストでの管理と比べて3つの点で優れています。

まずは嫌なことを後回しにしないことです。例えば「上司へのクレームの報告」というタスクはあまり楽しい仕事ではありません。Todoリストで一つずつやることを選んでいくスタイルだとどうしても後回しにしたくなります。しかし朝の冷静な段階でスケジュールを決めると意外と客観的に自分のタスクを見ることができ、あるべき優先順位を付けることができます。実際にいざ報告という段階になると嫌な気持ちになりますが、そういうスケジュールになっているという事実があると逃げそうになる自分を後押ししてくれるものです。

2つ目は一つ一つのタスクの時間を意識するようになることです。当然、実際取り掛かってみると予定通りの時間にタスクが終わらないことがあります。しかし、大事なのはちょっと押し気味だなと自覚することです。予定より遅いと自覚することで仕事のスピードが早くなります。

3つ目は自分の実力を把握できることです。今の自分の実力で、どのタスクにどれくらいの時間が必要なのかを毎日仮説検証することで、その精度が上がりより自分のタイムマネジメント能力が高まります。タスクの全体像を把握し、優先順位を付け、時間を意識することがポイントです。

■一週間のタスク管理

20代の頃は上記で紹介したようなタスク管理をしていました。

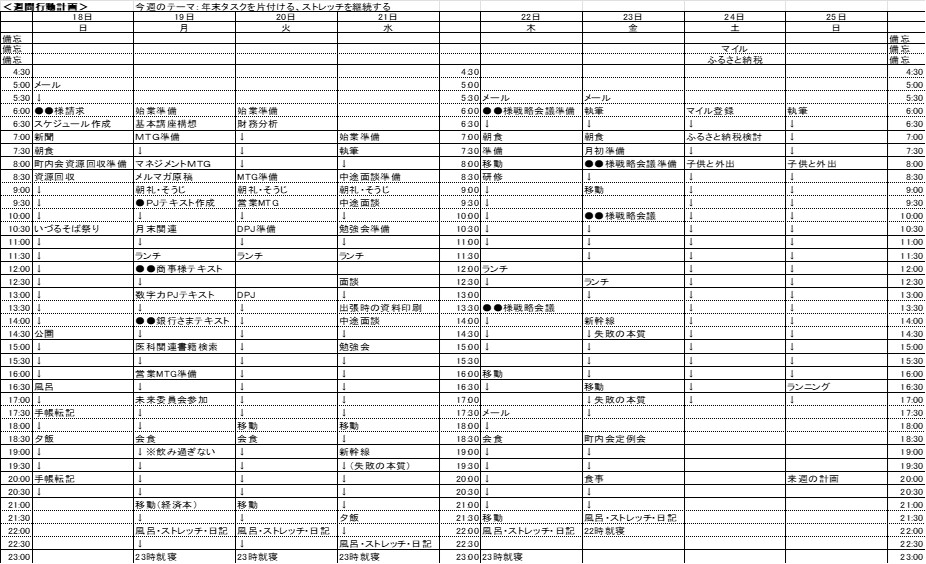

しかし30代になり、仕事のボリュームが増えてより計画的にタスク管理をしなければならなくなったこと、結婚をしてプライベートの時間も大切にしないといけないと感じたことから一日の仕事のタスク管理だけでなく、もう少し長期的な視野を持ちプライベートも充実するようなタスク管理をすることにしました。そこで始めたのが一週間のタスク管理です。

日々のタスク管理でやっていた①タスクを洗い出し、②優先順位を付け、③タスクの所要時間を明確にしてスケジュールを決める、という3つのポイントは変わりませんが、これまでと違い一週間という長期スパンで就業時間外や休日にやるべきことも決めるようになりました。このサンプルを作成したのは年末だったこともあり、ふるさと納税で何を貰うかの検討なども一週間前にはいつ、どのくらいの時間で終わらせるかを決めています。また移動時間で何の本を読むのかも細かく決めています。このスケジュールを朝夕の一日二回メンテナンスし、修正しながら実行します。

このように一週間分のスケジュールを決めるようになったことで、就業時間以外の生産性が格段にアップしました。具体的には①より納期に余裕を持ったタスク管理ができるようになった、②プライベートの行動が計画的になり、家族と過ごす時間の質が高まった、③就業時間以外のインプット(勉強)時間を確保できるようになった、④運動する時間が増えて健康になった、という点です。

計画的でないとプライベートの時間も場当たり的では非効率になることが多いです。例えば当日の朝9時に遠方で面白いイベントがあることに気づいても、そこから準備していては間に合いません。行けたとしてもスタートが遅いと渋滞に巻き込まれ、イベント会場も行列ができているので無駄な待ち時間が増えてしまいます。

私は無駄な時間を使うのが大嫌いなので、プライベートで遊びに行くときは早朝に出掛け必ず開場時間前に現地に到着するようにします。ランチも早めに取り混雑を回避します。海水浴も少し寒いですが7時台に泳ぎ始めて、混雑する10時前には終わらせてランチの場所に行く準備をします。

就業時間以外は予定を決めておかないとダラダラと何もしない時間が増えてしまうので、そのような時間には勉強や運動の予定を入れます。新幹線で移動する際も、計画的に何の本を読むか決めておかないとついついYouTubeやマンガを読んで終わってしまいますし、休日の夕方なども何をしていたか思い出せないような時間を多く過ごしてしまいます。

ここまで書くと、息苦しい・・と思われるかもしれませんし、一週間後の予定なんて変わるだろうと思われるかもしれません。実際疲労が蓄積して、もうこれ以上頑張りたくない!という気持ちになることもありますし、別な予定が入ることもあります。その時はその都度判断して柔軟に変更します。

たとえ途中で予定通りいかなくても、計画を立てて過ごした一週間は何も計画を立てずに過ごした一週間よりは良い一週間になっていることは間違いありません。自分がベストだと思う一週間をイメージして、それを計画に落とし込むという作業を毎週繰り返すことが豊かな人生を送る上でとても大切なことだと思います。仕事だけの人生ではなくプライベートも充実させるために仕事以外の時間もしっかり計画を立てる習慣も身に付けるべきです。

■年間のタスク管理

性格的に何事も早めに予定を決めたい私は、一週間のスケジュールだけでなく年間のスケジュールも計画的に決めています。

私は例年、年末に翌年4月~翌々年3月の予定を決めています。どのような視点で予定を決めるかというと、①人生でやりたいこと・成し遂げたいこと・家族との時間、②長い日数がかかるスケジュール、③移動の効率です。

まず「①人生でやりたいこと・成し遂げたいこと・家族との時間」です。

有名な7つの習慣でも取り上げられている「大きな石と小さな石」という寓話があります。重要度の低い予定(小さな石)を先に入れると、重要度の高い予定(大きな石)が入らなくなってしまう、だからまず重要度の高い予定から入れるべきという話です。

2023年は初めての書籍『なぜコンビニでお金をおろさない人はお金持ちになれないのか?』(ダイヤモンド社)出版をすることができましたが、そのために多くの時間を投資しました。また富士山に登ったり、パーソナルトレーニングに通い始めたりもしました。これらのことに関する予定は決められることは年末の時点で決めてありました。ちなみに個人的に子供のイベントはフルで参加する方針なので、昨年の実績や学校で事務をしている妻のネットワークを駆使し、この時点で翌年以降の学校イベントを予測し、日程を空けるようにしています。

次に「②長い日数がかかるスケジュール」を決めていきます。

具体的に言うと昨年は家族で海外に行くということを目標にしていました。海外に行くとなるとパスポートやビザなど早い段階で予約をする必要もあり、直前に行こうと思ってもいけません。直前だと価格も高騰し、行きたい場所は予約で一杯、そして何より既に他の予定が入っておりスケジュールが取れないという事態に陥ります。

ちなみに家族で海外旅行に行くという目標を立てたのは理由があります。昨年娘の中学受験が終わり、長男・次男も小学校低学年のため当面受験はありません。娘は中高一貫の学校ということもあり、我が家では少なくても3年は受験がありません。受験期を終えた時期には娘は家族旅行に付き合ってくれる保証はなく、長男・次男が部活をしている可能性があります。そのため、昨年から3年は家族全員で長期の旅行に行ける人生最後のチャンスだと考えています。最近の海外旅行はインフレや円安の影響もあり衝撃的な価格でしたが、このタイミングを逃すと実行は難しいと思い、決済のクリックをしました。

最後に「③移動の効率」です。北海道から九州まで幅広いエリアで仕事をしており、移動の時間は極力少なくしたいと考えています。主体的に意思を持ってスケジュールを入れないと、一週間の中で関東→九州→北海道→四国→関西という動きになりかねません。時間もお金も無駄になるし、何より受けられる仕事が減ってしまいます。ここ数年はおかげさまで、沢山のお客さまにお声がけいただけるようになりました。少しでも依頼に対応するためにも、効率的な移動を心掛けています。

年末時点で来年の予定なんて分からないと思われるかもしれません。確かに予定が変更になったり、予想が外れることで当初のスケジュールが狂うこともあります。しかし、何も予定を立ていない状態と比較するとやりたいことができることが多いですし、早めに計画をたてておけば・・と後悔することもありません。時間を有効に使い、豊かな生活をするためにも早い段階で予定を決めておくことをおススメします。スケジュールを制するものは人生を制するのです。

■やらない決断をする

時間を有効に使う上で大切なのは、“やらないという決断をする”ことです。

やらないということがそんなに難しいことなのか?と思われるかもしれません。しかし、意外とやらないという決断をすることはそう簡単なことではありません。

私は経営コンサルタントとして企業の業務改善の仕事をすることがあります。トヨタ生産方式のムダ取りやオーバースペックの仕事をやめることなど、様々な視点で効率化について検討してもらいます。そのような議論をしていて感じるのが、“やらないよりはやった方よいけど、費用対効果の観点で考えるとやらなくてもいい”と思うことが組織の中には沢山あるということです。そしてこのようなことは前向きな理由でスタートしていることが多いため、なかなかやらないという決断をするのが難しいものです。

かつて製造業の工場を視察している際に、ある製造工程の中で担当社員がチェックリストに沿って製品チェックを行っていました。素人の私から見ていても、これは必要なのだろうか?と疑問に思うような内容でした。気になったのでそのチェックリストについて、担当者に突っ込んで話を聞いてみると、そのチェックリストは何年も前に品質管理委員会なるものが発足し、品質向上の施策の一環で始まったということでした。しかし、このチェックリストを使い始めてからこれが元で不良品を見つけたことはないとのこと。そしてこのチェックリストを使うことで毎日30分~1時間の時間を投入しているということでした。気になったので更に突っ込んで聞いてみました。

「このチェックリストって意味あると思いますか?」

「あんまり意味ないと思います。」

「どうしてやめないのですか?」

「勝手にやめて何か問題があったら責任取らされるじゃないですか?自分にはやめる権限はないので黙ってやっています・・」とのことでした。

もしかしたら、10年やり続ければ1回くらい不良品を見つけて品質向上に繋がるかもしれません。そのためやらないよりはやった方が良いとは思います。しかし、費用対効果を考えるとあまり続ける意味は感じません。

このように、やらないよりはやった方が良いこと、そして前向きな理由で始めたことはとてもやめにくいものです。

例えば、理念を浸透させるために朝礼で理念を唱和しましょうということで始まったことに対して、費用対効果の観点からやめましょうというのは相当な勇気が要ります(個人的には朝礼で理念を唱和するという行為には賛成です)。

このように、何かを始めることは前向きな意思もあるし取り組みやすいものです。しかし、やらないという決断をするということはとても勇気がいるのです。ミスやトラブルが起きると、前述のようなチェックリストの導入やダブルチェックの導入などその都度様々な対策が立てられます。そのため放っておくとやることがドンドン増え時間も奪われます。だからこそ、年に1度くらいは業務を見直しやめることを決めていく必要があります。そしてそこで重要なのは責任を取れる立場の方が“やらないという決断をする”ことです。

ちなみに私はプライベートの時間を捻出するために、英語の勉強とゴルフはやらないことに決めました。

新しく何かを掴むためには持っているものを一つ手離さないといけません。そのためにも日々やらないという視点を持って自分の時間の使い方を考えるべきです。

■人に任せる

限られた時間の中で大きな成果をあげていくために“人に任せる”ということが大切です。

しかし、かくいう私も人に任せるというのは元々苦手な方でした。任せることで自分の求めているクオリティが出せないかもしれない、任せることで嫌な顔をされたらどうしよう、などと意外と気にするタイプの私は色々悩むくらいなら自分でやろうと考えていました。元々仕事が早かったということもあり、一人で大量のタスクをこなすことはそれ程苦ではありませんでした。

しかし、経験を重ね、お客さまからの仕事の依頼が増加し、自分のタスク処理能力の限界を感じるようになりました。一年は24時間・365日しかないという事実を実感するほどタスクが詰まってきました。当初はやるべきことが増えれば、効率化を図り、無駄なことをしている時間を無くし、自分の趣味の時間を削って対応していました。しかし、それでも仕事は増え続け、これ以上削るのは睡眠時間と家族との時間というレベルまできました。今の自分のレベルであれば当時よりも格段に効率的な仕事が出来ていますが、当時の実力では限界を感じていました。

そんな時に、ある人から「平野さんを支えたいという人は沢山いるので、信用して任せた方が良い」という助言をもらいました。確かにこのまま自分のタスクを増やし続けると健康を害して、家族との関係も悪化することは目に見えていたので、その助言を素直に受け入れました。

そこからは自分がやるべきではないこと、また得意ではないことは人に任せるようになり、生産性が高まり、より多くのお客さまの案件を手掛けられるようになりました。

私は当初、人に任せることは任せた人の負担が増えるので申し訳ないという意識が強かったです。しかし、人に任せるということは必ずしも悪いことではありません。

私は従業員向けの研修をする中で「自分が仕事をしてきた中で喜びを感じたのはどんな時か?」という問いに対してディスカッションをしてもらうことがあります。多くの方が、お客さんの役に立って喜んでもらった時、周りの人に貢献して喜んでもらった時、というような意見が出ます。その中で、結構な割合で出てくるのが、尊敬している上司から仕事を任せてもらった時という意見です。

つまり仕事を任せるということ自体が相手の喜びになることが多いのです。更に、任せられることで責任を持ち必死に頑張ることが成長にも繋がります。

しっかりコミュニケーションが取れて信頼関係が出来ていれば、任せた相手のやりがいや成長のきっかけになります。逆に言うと任せないことは相手のやりがいや成長のきっかけを奪うことにも繋がるのです。

確かに、その人の仕事の状況も考えずに無茶な丸投げをするというのは良くないと思います。しかし適切に仕事を任せることはお互いにとってWin-Winなことなのです。

得意なこと、自分がやるべきことに集中しより大きな成果をあげるためにも、人を育てるためにも“人に任せる”ということは大切です。

■ツールを使う

ツールを上手く活用しているかどうかで仕事の効率は全く異なります。

令和の世の中でもエクセルで出来るような処理を手計算をしている方をたまに見かけます。本人は一生懸命なのでしょうが明らかに無駄な時間を掛けています。

昭和生まれの方であれば覚えていると思いますが、かつては商品に付いている値札を確認し高速でレジを打つレジ打ちの達人がいました。慣れないレジ担当と比較して2~3倍のスピードで会計作業をこなしていたと思います。しかし今はどうでしょう?全てPOSレジでピッと読み取って終わりです。極端な例かもしれませんが、ツールを活用しないことで効率に大きな差が生まれます。

ツールという意味でこの数年で一番効率化を実感したのはデュアルモニターです。

長年、ノートPCのモニターだけで作業をしていた私としては、大きなサブモニターが加わったことで作業スピードが上がり、ミスも減り、目も疲れなくなりました。

このデュアルモニターを紹介すると、結構な割合で「自分は困っていないので大丈夫です・・」という反応が返ってきます。効率的な仕事が出来ず成果があがらない人の特徴は“新しいことを受け入れようとしない”ことです。現状のやり方を変えるのは面倒という気持ちは理解できます。しかし、それではいつまで経っても生産性が上がらず、時代の変化に取り残されてしまいます。現状に満足せずに常に改善を求めるマインドこそが業務効率化の一番大切な部分です。

最近では飛行機に乗る際は、預入れの荷物が無ければQRコードやICを使い、カウンターに行かずそのまま搭乗することが一般的です。しかし、かつてよく一緒に出張に行っていた方で従来通り毎回空港でカウンターに行きチェックインする方が居ました。新幹線のチケットを出張の度に事前に駅にチケットを買いに行っている方がいますが、これもスマホのアプリで駅に行かずに予約ができますね。たまにしか利用しない方であればわざわざアプリを使うこともないかもしれませんが、頻繁に利用するようであればこのような仕組みを活用しない手はありません。

また社員研修などをしていて思ったより多いと感じるのがクレジットカードを持っていない方です。確かにクレジットで買い物をするとついつい買いすぎる傾向はあるかもしれませんが、個人的にはクレジットカードが無いのはネットで買い物をする際などあまりに不便だと感じます。しかし本人達に聞いてみると「別に困っていない」とのこと・・。

確かに新しいツールやサービスは色んな意味でリスクもあるかもしれません。しかし、あまりに保守的で慎重なスタンスでは世の中の変化についていけません。

私自身も音声入力やオーディオブックなど最初はあまり積極的ではなかったのですが、最近では本当に便利でよく活用しています。

まずは身の回りの人が使っている便利そうなツールに関心を持ち、積極的に活用していきましょう。

■スキマ時間を活用する

皆さんは自分のスキマ時間はどれくらいありますか?仕事中のスキマ時間は職種や立場によって異なると思いますが、意外と細かいスキマ時間が発生しています。

私は出張が多いこともあり、移動の合間やアポの合間など比較的多くのスキマ時間が発生します。弊社は細かく時間給を取れる制度もあるため、比較的自由に時間を使えます。髪を切るのはいつもQBカットハウスですが、出張先のスキマ時間に髪を切ることが多いです。これまで北海道から鹿児島まで全国津々浦々のQBで髪を切っています。またインフルエンザの予防接種なども出張先で通りがかりのクリニックで打ったりします。どちらも週末に行こうとすると待ち時間が長くなる可能性がありますし、週末は家族との時間に充てたいので平日にできることは平日に行います。

そんなにスキマ時間なんて無いよ・・と考えている方も多いかもしれませんが、何となくスマホをいじったり、ネットサーフィンしたりしている時間を合わせると実は結構な時間になります。またスキマ時間というのは完全に何もしていない時間ではなく、電車に乗っている時など他のことができる時間も含みます。そう考えると使える時間は思っているよりも多いはずです。

そんなスキマ時間を有効に使うために必要なことは、スキマ時間が発生した際に何をやるか決めておくこと、そしてお金を掛けて場所を確保することです。

例えば、何か仕事の役に立つ勉強をしたいと思うのであれば、スキマ時間に読む本を決めておくべきです。読書はまとまった時間が無いと難しいと思うかもしれませんが、5分集中して読むと意外と読めるものです。5分のスキマ時間なら一日に何度かあると思います。全て合わせると30分くらいにはなると思います。毎日30分の時間を読書に充てればそれだけで月に数冊の本を読むことができます。毎日30分を一年間継続すると約180時間になります。180時間あればちょっとした資格合格に必要な時間は確保することが可能です。

電車で移動する方ならもっと沢山の時間を確保することが出来るはずです。やることを決めておかないとSNSやスマホゲームに時間を使うことになり、時間を有効に使えません。

ちなみに私の知り合いで出張の移動時間だけで国家資格に合格したという方がいますが、集中するとスキマ時間を有効に活用できます。

また首都圏に住んでいると歩いている時間も結構有効に使えます。歩いている時に何をするかというと耳で音声を聞くことです。私は移動中や犬の散歩中に日経新聞を音声で聞いたり、セミナー音声を聞いたり、オーディオブックで本を聞いています。ざっと知りたい情報であれば月に数冊の本の内容を知ることができます。活字で読むのはハードルが高そうだと思うような本は一度オーディオブックで聞いてから活字を読むと意外と頭に入ります。歩行中のイヤホンは危険だと思われるかもしれませんが、最近は骨伝導のイヤホンを使用しているので周りの音も聞こえます。

また移動やアポの合間に少しまとまった時間ができたら、お金を掛けて場所を確保します。私は20分あったらカフェに入りPCで作業をします。空港などもラウンジで快適に作業をしますし、在来線もテーブルが付いているグリーン車を使って作業環境を確保します。最近はカフェでもコンセントを使える場所が増えてきましたが、かつてはカラオケボックスに入り電源を確保していました。多少のお金が掛かってもスピーディーに仕事を効率的に進めるため貪欲にスキマ時間を活用します。

効率的に仕事を進めることに対するお金をケチると成果も出ず、結果的に収入も増えません。言ってみれば成果を上げるための投資のようなものです。

“時間は作るもの”とよく言いますが、時間を貪欲に作っていくことが仕事で成果を上げるためにも、プライベートを充実させるためにも重要です。

平野 薫