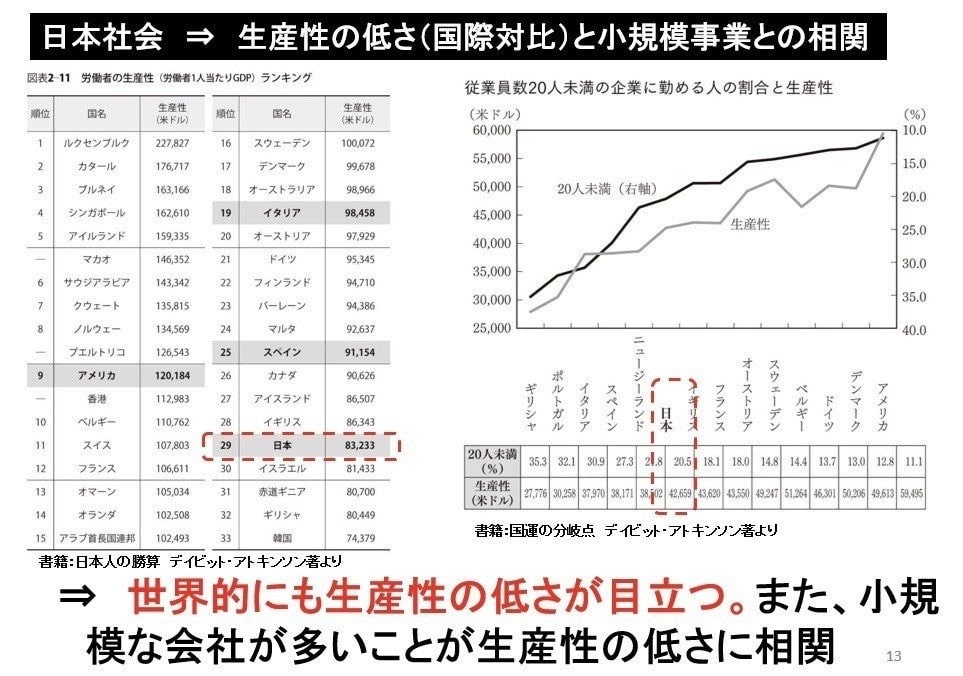

日本は他の先進国と比べて生産性が低いと言われています。実際にデビット・アトキンソンさんの書籍においてもそのエビデンスが示されています。

私はコンサルタントとしても、1人の国民としてもこの先の日本の生産性の低さを憂慮しています。そのために何かできないかと色々と考えています。

目次

- 中小企業の生産性の改善について

- 生産性の2極化をどう防ぐか

- やはりM&Aも有効策

- 結局どうするか

中小企業の生産性の改善について

日本の企業の99%が中小企業や零細企業です。GDPに占める割合としては7割程度ですが、これらの会社が生産性を上げていくということが日本の生産性向上には必要です。

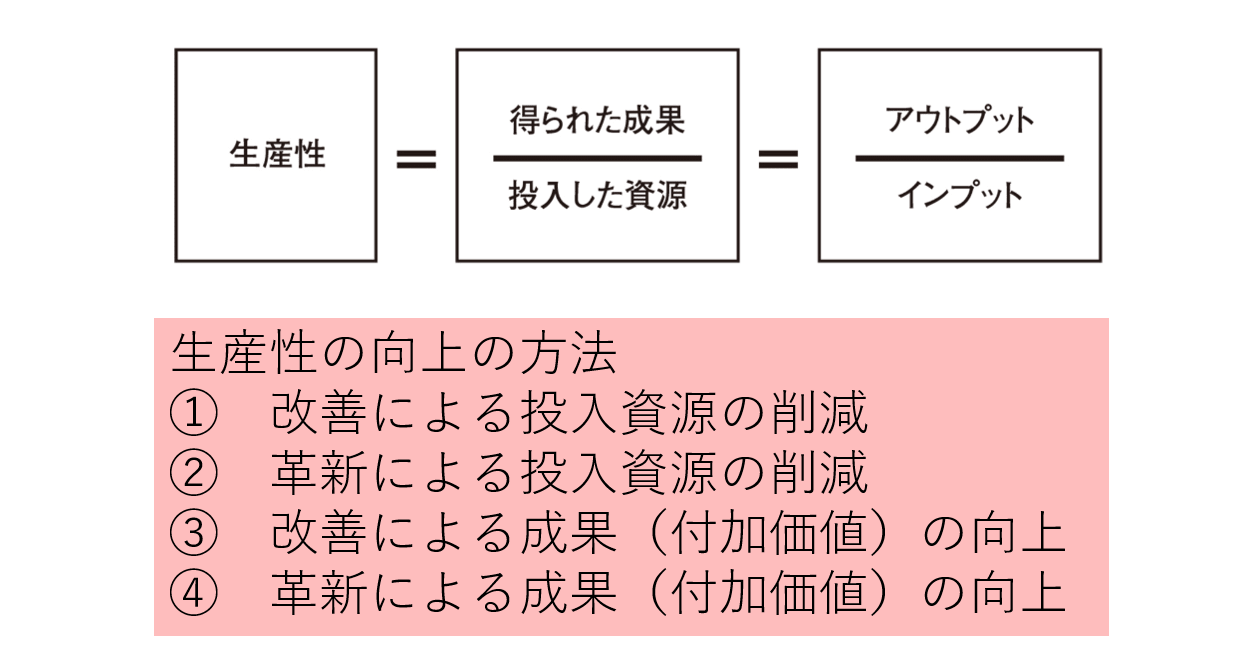

上記の生産性の図にもあるように、生産性の向上にはアウトプットの増加(付加価値の増大)とインプットの減少(コストや投資の減少)の2つの要素があります。

ただ、中小企業や零細企業においてはコストの削減につながるインプットの減少と言う要素についてあまり大きな効果が期待できません。

製造に多品種少量生産という生産体制がありますが、中小企業や零細企業においては業務はまさに多業務少量で行われています。だから、1つの業務の生産性をAIやシステムによって改善したとしても削減される効果は知れているということです。

大企業においては、AIによるコールセンターのコール時間帯予測によってオペレーターの最適シフトを組んだ結果、人員を2割削減したとすると、100名のオペレーターのうちの20名の削減効果が見込めます。

一方で中小企業においては、その10分の1も人員がいない規模であることが想定されるため2割削減したとしても2人程度の削減効果しかないということです。

AIの導入コストについては、大企業の方が多少手間がかかりますが中小企業や零細企業においてもそれほど大きくコストは変わらないため、AIの導入に対する費用対効果では中小企業は分が悪いといえます。

そもそもAIの開発や導入をしている会社も、人員体制が潤沢であるわけでもないためビジネスとして考えるのであれば費用対効果が見込める大企業を中心にAIの導入を進めていくことになります。

だから、このまま放置していると大企業はAIによって生産性を改善し中小零細企業はAIの導入効果が見込めず生産性がいつまでたっても停滞すると言う状況が続き2極化していくことが想定されるのです。

生産性の2極化をどう防ぐか

インプットの減少と言う観点からの、AIの導入については中小企業には分が悪いと言う話をしました。

そのため、AIの導入についてインプットの減少と言うよりはアウトプットの増加のためにAIを活かすことができないかと考えるのです。

AIにある需要予測といったものは、例えば天候と時間帯や曜日など様々な変数を入れてどの曜日のどの時間にどういう条件であればお客さまがどの程度来るのかということを予測するというような事ですが、それによって付加価値額そのものを上げられるかというとそうでもありません。

むしろ需要予測によってシフトのメリハリを聞かせたり、在庫の数を最低限まで減らしたりすることによってインプットの減少につながるものになるのです。

webマーケティングによる売上の向上や、ビックデータを使ったマーケティングリサーチの活用によって、お客さまのニーズを満たす商品サービスを開発し選んでいただく総量を増やさない限り付加価値額は増えていきません。

ただ、AIは相関関係を出すものの商品サービスの開発に適した答えを出してくれるものでは無いのです。それであればむしろマーケティングリサーチ会社に依頼をかけてリサーチしてもらった方が現段階においてはよいでしょう。

また、中小企業・零細企業においては活動量自体が多くないためAIに食べさせるデータの数としても十分ではありません。

結局、アウトプットの増大につながるようなAIの導入方法についてまだ明確な答えが出ていませんが私ができる貢献テーマの一つとしてこれから追求をしていきたいと考えています。

やはりM&Aも有効策

また、もう一つの方法としてさらに中小企業、零細企業の生産性を改善する方法としてはM&Aによる統廃合があります。

やはり多業務少量の状況を、統廃合していかなければ生産性の改善と言う意味でのインパクトはいつまでたっても低いままです。

これも結局、元を正せば、アダムスミスがいう分業そのものの効果と言うものを発揮できていないという事ともいえます。

1人が多業務を行うのではなく、ある程度集約をした業務を専門特化して進めた方が一般的には生産性が高いと言うことです。

ある程度の、統廃合を進めた結果それぞれの業務量が増えていったときにAI投資に対してのインプットの減少が見合うような状態が作れると言う事でもあります。

結局どうするか

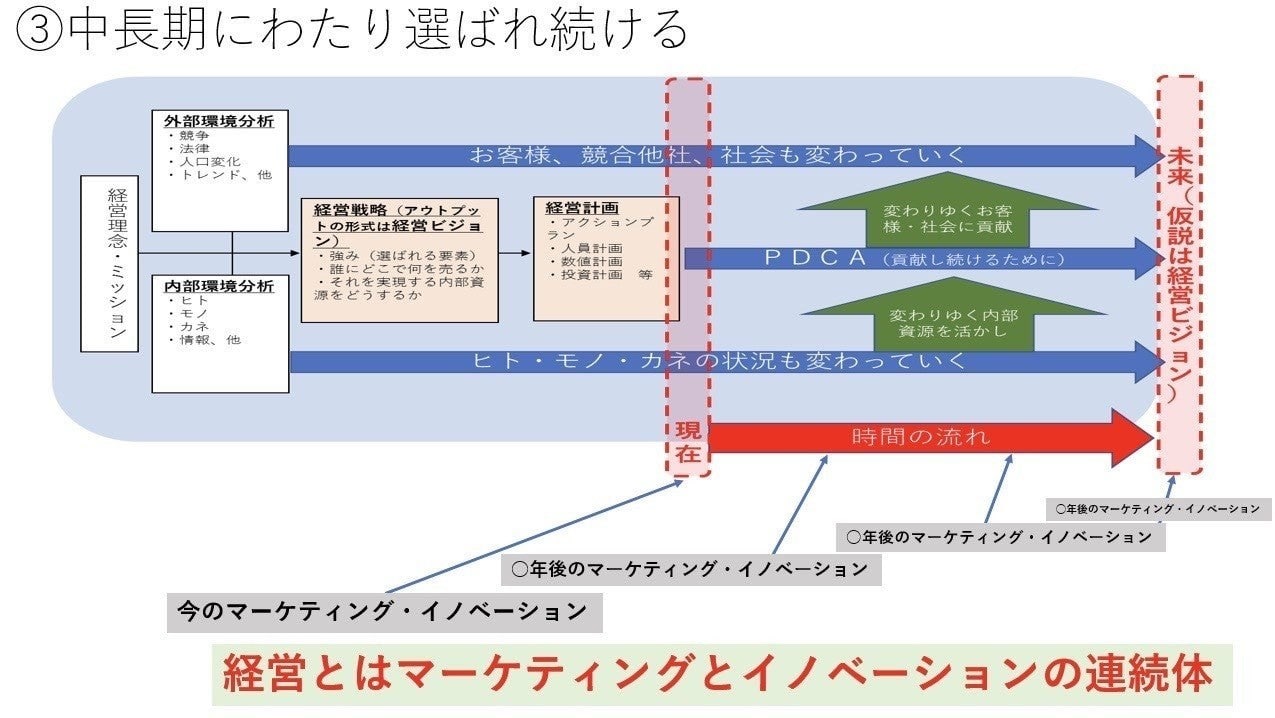

中小企業、零細企業であれ大企業であれ、結局は世の中に貢献し続けられる会社が必要とされて生き残るわけです。

中小企業だから良い悪いと言うことではなく、お客さまが求める商品サービスを提供し続けられるかどうか、つまりマーケティングとイノベーションを継続できるかどうかがポイントなのです。

商品サービスの特徴によっては、大企業でなく中小・零細企業のように小回りが良いところがマーケティングとイノベーションの継続に適してるような業界もあります。

そういったところは、商品サービスの付加価値を高めていくことにAIを活用できればさらに良いのでしょうが、AIを活用しなくとも戦っていけるような組織なのかもしれません。

一方的に中小企業や零細企業を無条件に応援するわけではありませんが、AIをきっかけに大企業と中小零細企業の生産性の2極化が進んだ結果、中小企業や零細企業が存続できなくなり大企業だけの大味な社会ができあがると言うことを憂慮します。

私は、多様性のある社会を維持するためにも付加価値の増大に対してのAIの活用余地や、AIを活用せずとも中小企業や零細企業が付加価値の向上によって社会を構成し続ける世の中を作っていくことに貢献できればと考えています。

今後、中小企業や零細企業、中堅企業へのAIの導入についてアンテナを高くして活動をしていきたいと考えています。良い情報を持っている方がいらっしゃれば是非コンタクトしたいと思います。