「ソニーとホンダの提携について パートナー戦略・M&Aの考え方」

ウクライナ情勢については、先週から劇的な変化があるというわけではなく、原発への攻撃など核の脅威をちらつかせる事態となっており憂慮しています。とはいえ、中堅中小企業の経営においてはアンテナは立てつつ、今できることに集中するしかありません。

日経新聞の3月5日(土)朝刊にソニーとホンダのEVでの提携(2022年内に共同出資会社を設け、両社で開発したEVを2025年に発売)の記事があったため、そのことについて記載してみたいと思います。

※記事のリンク:「ソニー・ホンダ、EV提携 25年発売へ新会社設立」

https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20220305&ng=DGKKZO58822200V00C22A3MM8000

あくまで中堅中小企業の経営の実践においてお役にたつ情報と言う趣旨で考えてみました。ご参考いただければと思います。

■背景として

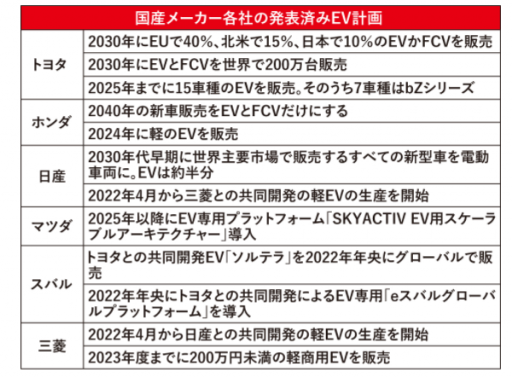

自動車産業(今回の場合は特にホンダ)としては、今後の世界の動向を考えるとEVへの参加は必要不可欠(2030年には現在の2倍の600兆円の市場に拡大する見込み)であり、生き残りのための絶対条件です。一方で、テスラなど先行する企業があり、ただ単にEVに参入するだけでは市場のシェアが下落することが目に見えている状況。

先行してノウハウや技術を積み重ねているテスラ等の企業に対して、何を強みとしてEVと言う市場でお客さまに選ばれていくかということを強烈に意識せざるを得ないような状況です。

このような状況の中で、昨日の新聞の記事を読むと、どうやらホンダの若手社員のプロジェクトの一環でソニー側との協議が始まったということです。

昨今の日本経済の状況や、ウクライナ情勢、コロナの状況などを考えると安穏とできる企業など存在しないといえるでしょうが、実は客観的には安定して見える大手自動車メーカーは、その企業規模相応の固定費負担もある中では相当強烈な危機感を抱いて経営に取り組んでいることが想像できます。

一方で、ソニーは2020年に初めてEVの試作車を公開したものの、あくまで商用化は遠く、「探索」活動の一環程度の事業インパクトしかない状況であったと想定されます。

記事にもありますが、2年開発を続けた結果、やはり自動車メーカーのような完成度の高い車を作り上げるのは容易ではない、という認識があったということです。

今後の事業展開として、どこまで本気でEVに向き合うのか、経営判断が求められる状況であったと推察されます。

■スピードの大切さ

今回記事を読んで驚いた点としては、最初に両トップが話したのが2021年の12月と言うことでした。

わずか3ヶ月で、ソニーとホンダと言う大企業同士が業務提携の意思決定をしたということになります。

2021年の夏にホンダの若手社員のプロジェクトの一環でソニー側に協議を持ちかけていたと言うことではありましたが、トップが交渉に出てからの意思決定のスピードはなかなかのものがあります。

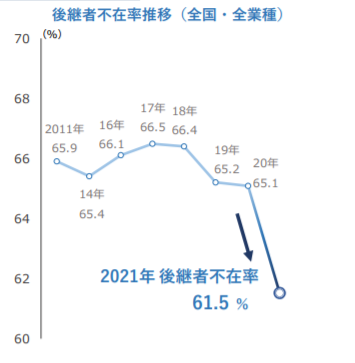

別の記事にもありましたが、昨今中堅中小企業を始めとして後継者不足が問題になっており(帝国データバンクが26万社調査のうち後継者がいない企業は2021年に61.5%)、外部における事業承継としてM&Aが盛んになっています。

しかし、当該M&A等の意思決定においては通常交渉の開始から3ヶ月から1年以上かかることが常であり、小回りが利くはずの中堅中小企業に対して大手企業の意思決定のスピードが光ります。

また、そもそも大企業同士のこのような業務提携の動きは秘密保持とスピードが命です。動きを推測されるような行動や時間軸がある場合には、競合他社に先手を打たれる可能性もあるわけです。

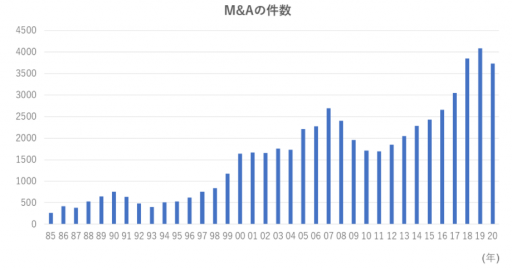

これは、中堅中小企業においても言えることです。昨今はM&Aの仲介会社や金融機関もM&Aやビジネスマッチングに乗り出しており、以前と比べると情報伝達のスピードが速まっている状況です。

具体的には、優良な事業パートナーのM&A情報や事業提携のニーズ情報が、適時適切な相手に伝達されるスピードが速まっているということです。

だからといって、闇雲に浅い検討で意思決定をするべきではありませんが、事前に意思決定のプロセスを準備しておくことによって、いつでも検討し実行する準備ができる状況を作り上げておくということがスピードを高めるために必要なことです。

ソニーにおいてもホンダにおいても、M&Aや業務提携と言う意思決定は日常茶飯事の検討事項になっているものと思われ、本件もその日頃の準備による迅速な意思決定とその実行が行われたものと考えられます。

仕事において必要な基礎力とは、思考力と実行力です。その両方をフル稼働してこのスピーディーな意思決定に至ったものと考えられます。

■パートナー戦略と言う考え方

組織においても商品サービスに生かせる強みは、必ずしも自社の1モノカネが生み出すものでなくても構わないと言う発想がパートナー戦略です。

自社の商品サービスがお客さまに選ばれるために必要な要素を、自社以外に提供してくれそうな先はどこなのか、そういった観点からパートナー戦略の相手が選ばれます。

お客さまに対して提供する商品サービスにおいて、お客さまが求めるまたは求めるであろうニーズに対してのギャップをどのように見ていくのか。そしてその埋めていく主体は自社のリソースなのかそれとも外部のパートナーなのか、このような視点がM&Aにおいても求められます。

今回のソニーとホンダのケースは、

①両社の目的:競争力のあるEVの販売でEV市場でシェアをとる

②ソニー:目的達成のための経営資源と不足リソース:

経営資源:豊富なコンテンツ、センサー技術

不足技術・リソース:完成度の高い自動車の設計・製造、量産技術と設備・人材

③ホンダ:目的達成のための経営資源と不足リソース:

経営資源:車体開発技術、量産設備・人材

不足技術・リソース:IT通信、コンテンツ・エンタメなどのソフトリソース

今後の動向に注目ですが、非常にきれいに相互の強みと不足リソースを補いあっているように見えます。

お互いの経営資源が、お互いの不足を補い合い、目的に向かってきれいに組み合わさっています。これは、おそらく(事実はわかりませんが)ホンダ側からのアプローチによって、ソニーがEV市場への本格参入についての目的設定を固めたことによって、ソニー側としても、車体の開発や量産についてのニーズを生み出すことになったのではないかと考えます。

このように、パートナー戦略、ひいてはM&A戦略までを含めて検討するステップとしては

①目的、ビジョンを明確にすること

②そのうえで、目的、ビジョンの実現のために、自社が活用できる経営資源は何か、不足している経営資源は何かをリストアップする。

③上記、②を踏まえて、A:同じ目的、ビジョンを目指す(部分的にでも)パートナーのターゲット、およびB:自社の不足している経営資源を保有している可能性が高いターゲット をリストアップして、アプローチの方法を探る。

といった流れになることが多いです。

もちろん、現実的に③のような相手がいたとしても、後継者不足など特殊な事情を抱えていない限り、いきなりM&Aというわけにもいきませんから、協業や何かの取引を開始するなどのライトなアプローチから深めていくなどのやり方が一般的です。

また、忘れてはならない視点として財務の視点があります。

中堅中小企業においては、財務的な制約が多く存在します。

短期的な資金の安全性を確保したうえで、中長期的な自己資本比率などのバランスを確保した上で、現状と将来の財務の動向を踏まえながら検討を進めていくことが必要です。

これは口で言うのは簡単ですが、実際に実行するのは容易ではありません。

しかしながら、心の準備、具体的な準備をしておくことで、今後の経営において必要な経営資源をパートナー戦略やM&Aによって得ていくことは、今後の経営の推進にとって欠かせないものになるのではないでしょうか。