「今週の経済の動き」については、「今週の日経新聞の数字トピック30!」と合わせてお読み頂くことで、より理解が深まる構成になっております。「数字トピック30」に記載している数字に関しては、※( )で番号を記載しておりますので、ぜひ参照くださいませ。

今週の主なトピックは、やはり新型コロナウイルス関係のオミクロン型の発生でしょう。

早速、外国人渡航者の入国禁止を打ち出しましたが、水際対策については時間稼ぎ程度の効果しかないでしょう。

一方で、特に年末年始の人の動きが激しい時期に入る前の段階としては、時間稼ぎもとても重要ではあるため、なるべく感染が広がる前にオミクロン型の実態を把握し必要な対策を検討する必要があるということだと考えます。

世界経済の動向はインフレ傾向と、金融政策のバランス、米国を始めとした好調な経済と、経済に陰りが見える中で共同富裕による格差是正に動く中国、周回遅れの日本という状況は変わりませんが、オミクロン型のコロナウイルス発生によってこれらの状況がどのように変化をしていくのか注視をしていく必要があります。

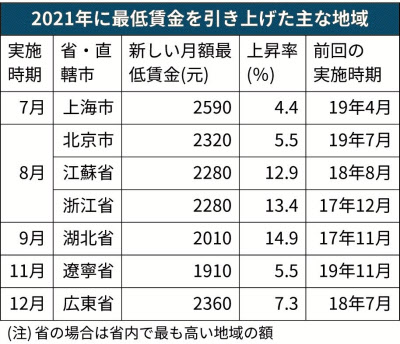

米国は経済が好調な中でインフレ傾向が消費者に実質賃金の低下をもたらし政権支持率に悪影響を及ぼしています。また、中国においては国内景気の減速による不満を共同富裕の政策のもとに是正しようとしており、具体的には最低賃金引き上げがラッシュを迎えています。また、格差の象徴ともいえる巨大IT企業の一角であるアリババは締め付けにより株価が半減しています。

このような状況の中で、今週の経済のトピックをいくつかピックアップしてみました。

■新型コロナウイルス関係

変異型のオミクロン型の発生によって、新型コロナウイルスの状況はまた振り出しに戻りつつあります。ワクチンの有効性と治療薬の開発、医療機関の拡充に関してはやはり継続的な課題として注視し続ける必要がありそうです。※(25)

感染力は強いようで、タンパク質の変異によって既存のワクチンの効力が限定的である懸念があるとのことですが、一般的にウイルスは強力な感染力を獲得する変異をする場合には毒性が弱まる傾向にあるようです。この一般論が当てはまるのであれば、新規感染者数というよりは重症者数、死者数を減らす施策を強化する対策を取る必要があるのかもしれません。

一方で、殊更に感染者数に着目する報道姿勢が、飲食宿泊産業に与える影響も注視しなければならないでしょう。日本社会はもう少し数値的なリテラシーを高めて本質に基づいた判断ができるようになる必要があるでしょう。

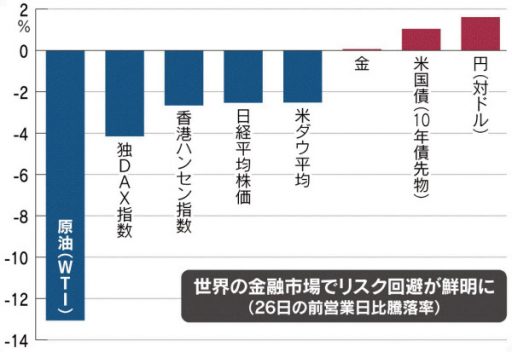

アフリカが発生源とされるオミクロン型という新種のコロナウイルスの発生が、世界的に景況感や株価に大きな影響与えています。NYダウは一時900ドル以上の下げ幅を記録しました。現在においても日米をはじめとした株価の断続的な下落の要因となっています。※(8)

一方でインフレ傾向に対する影響は現在のところ一部の原油価格の下落程度に留まっており限定的と言えるでしょう。

出典:日経新聞 11月28日(日) 3面 総合2

日本でもナミビア経由で帰国した方がオミクロン型の新型コロナウイルスに感染していることが明らかになりました。デルタ株の次の変異種であり、感染力や毒性についてはまだ明確なところは明らかではありませんが、アフリカから欧州にかけて伝播していると想定されています。このように、継続的に変異種が発生するということであれば、ワクチンの進行状況と品種のいたちごっこの様相を呈する可能性もあり、コロナの収束についての楽観視がなかなかできない状況になっていきます。

日本も11月30日から外国からの入国を原則ストップしました。変異株がブレイクスルー感染を引き起こすとすると、ワクチンや治療薬がある程度復旧した状況においても、引き続き新型コロナウイルスとの付き合いは継続するものと考えておいた方が良いのでしょう。

特に日本においては、感染者数が大幅に軽減している中なので冷水を浴びせられる状況と言えるでしょう。グローバル化が進んだ世の中において、徐々に人流が戻ってきた中での改めてのストップに、国境を超えた人の流れの困難性を改めて再認識する結果となりました。

私の周りでも、海外からの人の移動もちらほらと聞かれるようになり、国の水際対策の実態も見えてきました。

定期的に待機場所を画像で共有するような体制で、GPSを活用した効率的な隔離政策を行っています。

一方で、このような水際対策も100%の有効性ではなく、時間稼ぎ程度となることはある程度見えているのではないでしょうか。

オミクロン型の影響が実はとても強いと想定されるのが中国です。

中国は、国内のコロナ対策がかなり厳格に行われており、一党独裁の強制力によってある程度経済を犠牲にしてでも、来年の北京オリンピックの為にもコロナの抑制に尽力しています。

来年の北京オリンピックに向けた、国内での感染抑制を推進する中でオミクロン型の発生は脅威です。オミクロン型もゼロコロナの政策で封じ込めるとすると、国際間の人の移動をはじめとして、人流ははかなり締め付けられることになるでしょう。

日本においては、政治体制や憲法の関係からもこのような強行的な姿勢をとることが難しく、既に感染が確認された人がいることもあり、感染拡大は避けられない可能性もあります。とはいえ足元の感染者の状況は落ち着いており、まだ身の回りでは様子見モードで、今後オミクロン型が蔓延する現実感は今のところあまりないというのが実感ではないでしょうか。

メッセンジャーRNAのワクチンは2、3か月程度で適応できるということもあり、ファイザーのCEOはオミクロン型に対応したワクチンを100日以内に供給できると発言しているそうです。しかし、実際に供給が世界に行き渡るまでにはまさに今まで世界が体験してきた通り相当のタイムラグがありそうです。世界各国におけるオミクロン型の足元の状況を、見守り続けるしかないでしょう。

韓国においても死者数が最高となり、ワクチンの有効性について期間の経過による効果の弱体化が懸念されます。これを受けて韓国においてはワクチンパスポートの有効期限は半年と設定されるということです。

欧州に続いて、アジアでも期限設定で追加接種を促す動きが出てきています。

日本においても3回目のブースター接種が急がれるところです。ようやく医療従事者を対象として2回目接種から8か月経過した方を対象に3回目の接種が開始されましたが、8か月という間隔を6か月に短縮する要望も各所から上がっています。もちろん、ワクチン接種には、①ワクチンの量、②ワクチンを打つ医療従事者、③ワクチン接種インフラとシステム が整っていなければスムーズには進みません。

さすがに80%以上の方が2回目接種を完了するほどにオペレーションの経験を積んだ今の日本であれば、上記②と③のボトルネックについてはスムーズに進める術を身につけていると思われ、やはり①のワクチンの確保と、8か月という間隔が制約条件になることでしょう。

■インフレの動向について

FRBのパウエル議長は11月30日にインフレを一時的とする表現を事実上撤回しました。11月に始めたばかりの量的緩和縮小の終了を急ぐ意向を表明し、早期の利上げも視野にインフレ対応の自由度を高めることを目指しています。

アメリカの消費者物価指数は前年比6.2%上昇しており、消費者の不満も高まっています。特に米国においてインフレの3種の神器と言われるものが、消費者物価に占める構成比の高い牛乳と住宅とガソリンであり、前年比で牛乳が16%、住宅は19.7%、ガソリンは52%価格が上昇しています。

アメリカは賃金の上昇率が4%程度であり、これに対して消費者物価指数は前年比6.2%上昇しているため実質賃金は下落傾向にありバイデン大統領の支持率も低下傾向にあります。

このインフレ傾向については、オミクロン型の新型コロナウイルスの動向が大きく影響及ぼす事は明白であり、一方で足元インフレ圧力が高まって国民の不安が高まっている状況の中でFRBとしてテーパリング終了の言及をせざるをえないという事情があったと想定されます。

このような米国を始めとした海外のインフレ傾向は、日本においては輸入物価指数の上昇として現れます。輸入物価指数が上昇し、円安が進むことによってますますガソリンの値段は高まり、結果として日本においても消費者は苦しい立場に置かれます。このことは、結局国内における消費者の可処分所得の減少を促し輸入物価指数以外の消費者物価指数の下落圧力になります。

日本においても、賃上げの要求を政府から企業に対してかけてはいる状況ですが、付加価値の上昇という実態が伴わず、輸入物価指数や卸売物価指数の上昇によって収益が圧迫される傾向にある企業にとってみれば賃上げ要求に応じることができづらい状態と言えるかもしれません。

中国においても最低賃上げラッシュがあり、習近平政権の共同富裕を意識した一党独裁ならではの強力な賃上げが行われています。※(19)

中国も日本と同様で景気が弱含みで推移しているため、消費者物価指数に輸入物価指数や卸売物価指数の上昇分を変化させることができません。その分、輸出における単価に価格上昇分を反映させることで、結果として中国からの輸入を行う日本の輸入価格上昇にもつながっているというサイクルです。

出典:日経新聞 12月2日(木) 2面 総合1

このように、物価の上昇と、賃金の上昇が必ずしも連動しておらず、また、地域によって物価の上昇原因が異なり、米国のような景気の改善による需要の増加に伴うディマンドプルインフレに対して、日本の輸入物価指数の高まりなどによるコストプッシュインフレと言われる悪いインフレによってさらに苦境に追い込まれることになりそうです。

日本における物価の上昇には、原子力発電を含む将来のエネルギー政策についての議論が行われていないことをも影響しています。原子力発電所の稼働率が低く、その分火力発電に頼っている状況でありそのことがまた輸入物価指数の上昇を促しています。

このように、CO2削減やそれに伴うエネルギー政策、そして足元の物価の状況などさまざまに絡み合っています。

■生産年齢人口の減少・人口動態について

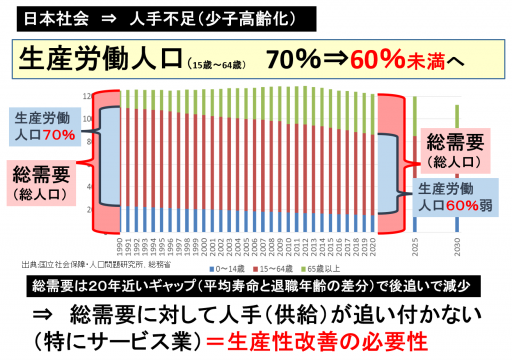

生産年齢人口がピークに対して13.9%減少しているという記事がありました。これも、改めて実態が記事になっていますが人口動態は非常に予測しやすいものなので、既にわかっていた未来がやってきたということになります。そして、この状況がさらに悪化していくことも既にわかっているのです。※(29)

生産年齢人口は15歳から64歳までの人口のことで、一般的には仕事を通じて社会に供給能力を提供する人口と捉えることができます。一方で、全人口は需要をする存在といえます。つまり、高齢者を始めとして生産年齢以外の人口の割合が生産年齢人口に対して高くなれば、国内の需要を国内の供給体制で賄うことができないということでもあります。

出典:小宮コンサルタンツ作成

産業革命の時と同様に、人間の供給能力は機械化・自動化された生産システム、ロボット・AI等に代替されることになります。この代替スピードが生産性となって現れてくるという事でもあります。この、人間の供給能力を補い、代替するものに対する設備投資や研究開発投資が日本においては全体として戦略的に行われているとは言い難い状態になっています。昨今の経済対策においても、戦略投資というよりかはバラマキに近い状況と言えるかもしれません。

農業等の第一次産業が中心であった昔の社会から、製造業などの第二次産業中心、そしてサービス業などの第三次産業中心に社会が移っていくにつれて少子化が進むことは歴史が証明しています。少子化の先には少子高齢化があり、その先には高齢化人口減少社会が待っています。

先ほども述べたように、人口動態はかなりの精度で予測が可能です。今の少子高齢化、生産年齢人口の減少については30年程度前から出生率は1.5を下回っていたことを考えれば予見されていたことです。

企業経営においても言えることですが、成り行きの未来はある程度想定できるものです。そして、その成り行きの未来を実現させたくない場合には、意図して将来のビジョンを描き皆が望む未来を実現させる必要があります。

今となっては、少子高齢化、人口減少社会はもはや免れませんが、その土台の上にどのような社会を築く必要があるか、積極的にビジョンを戦わせてほしいものです。