コロナの影響でテレワークが浸透しつつあります。このテレワークの進展と、AI・ロボットなどによる自動化によって働き方や働くエリアが変わってくるという記事です。

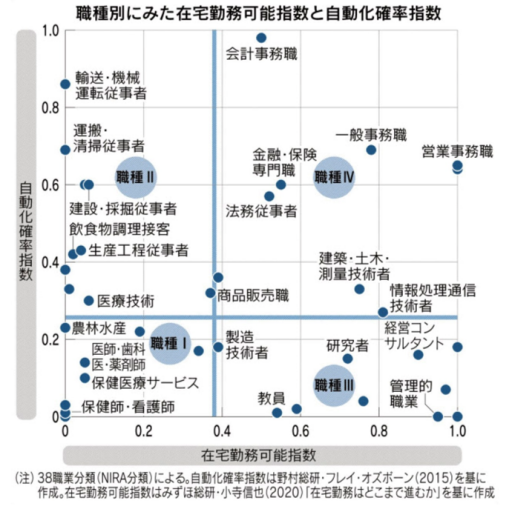

テレワークのし易さ(在宅勤務可能指数)と、AIやロボット等による自動化の容易さ(自動化確立指数)で職業を4つのマトリクスに分けています。

※2022年1月22日 日本経済新聞朝刊 27面 経済教室より

この働き方の記事については3つの視点から考えてみたいと思います。

①労働者としての視点

②人材を生かして経営する経営としての視点

③日本という国としての視点

________________________________________

■①労働者としての視点

労働者の視点については、今の自分の仕事を守りたいと言うスタンスなのか、それとも能動的に様々な活躍をしたい、学びを得たいと言う視点に立つ日によって考え方がだいぶ変わってきます。

そして、なるべく今の仕事を守りたいと言うスタンスになればなるほどジリ貧になってくるとともに、経営的視点や国家の視点において相反する動きになっていきます。

今の仕事を守りたいというスタンスの労働者としては、なるべく自動化ができないようにしたいと考えますし、できることなら慣れた同じ仕事をやり続けたいと思う気持ちは自然なことです。

しかし、AIやロボットなどによって自動化ができる仕事であればあるほどなくなってしまいます。

また、テレワークなどが進んでくると、自分自身の競争相手が増えることになります。自分の仕事がどこにいてもできるとなれば、より優秀な人がエリアの制限なく従事できるようになるからです。

そして、今の仕事を守りたい労働者の側としては非常に残念な話ではあるのですが、今後さらにテクノロジーや社会を構成する人々の意識や社会のインフラが整っていくことによって、テレワークや自動化の余地が推進していくことになります。

そのため、中長期的な視点に立てば人間がリアルでやらなければいけない仕事の領域が非常に縮小されてくるであろうと思われます。それがどのような時間軸で進んでいくのかは明確ではありませんが、保守的な文化や労働の倫理観的な考え方、様々な規制やベーシックインカムなどの経済的な補償など進展の途中途中で様々な議論が想定されます。

メンバーシップ型から、ジョブ型に労働がシフトしていくことも、よりテレワークや自動化しやすくなることを意味しています。ジョブ型とは具体的にその人がやる業務を定義することになるため、定義できる業務はある程度システム化できると言う事でもあるのです。

今の仕事を守りたい労働者の立場として、本来自動化できる部分をあえて複雑にして属人的な仕事にすること、また、本来リモートでもできる仕事をリアルにこだわることによって、本来自動化もテレワーク日もしやすいような仕事を、自動化やテレワークができずリアルで属人的にやらざるを得ない仕事にもっていくことが戦略的な動きになります。

しかし、後述するようにそれは経営的な視点からも、日本と言う国家の視点からも奨励できるものではありません。

________________________________________

■②経営者としての視点(コンサルタントとしての視点)

実は有能な人を生かす経営者の視点においては、労働者の保守的な視点と逆の視点となると考えられます。

つまり、労働力として採用する人がテレワークで対応可能で、かついずれ自動化される分野であれば、より広い視点からの調達が可能となり、またいずれ自動化によってコストがかからなくなってくる。

私自身もコンサルティングの現場において感じることですが、部分的な専門性等であれば副業の人や、完全リモートの人で知識的な補完が可能になってきています。

これは、コンサルタントとしての仕事が部分的に副業の人などに代替される状況に陥っていると言うこともできます。ただ、お客さま視点に立てば私自身が足りない専門性を副業の人がカバーしてくれる事はお客さまの成功につながることでもあります。

今後のコンサルタントとしての仕事の仕方としては、副業やリモート、場合に寄ったら海外のリモート人材等を生かしながらお客さまのために有効に活用する能力が求められるのだと考えます。

経営という仕事も、壮大な「借り物競争」的な様相を呈してきていると感じます。

一方で、会社と言う組織において改めて重要だと思う事は、ミッション・ビジョン・ウェイです。この会社の骨格を理解した上で、仕事に貢献をしてくれる人の頼もしさたるやありません。

なんのために会社が存在しているのか、そしてそれをどのように行っていくのか、という文化が深く根付いた人材は組織にとって副業などの部分的なパーツとして活かす人材では代えがたい信頼性を発揮することでしょう。

働く人を活かし幸せにする、経営者としては、このような時代においてどのように人を活かし幸せにすることができるかということに真剣に向き合う必要があります。

________________________________________

■③日本と言う国の視点

日本は、人材に対する教育投資が充分ではない状況です。人材投資を行い、人の生産性を高めるとともに、今後必要とされるIT・AIなどの業界に人材の労働をシフトさせていくこと、そしてその柔軟な労働シフトを支援すると言う事は国の生産性に直結するということが様々なリサーチ結果が出ています。

結局、労働者の視点に立った時においても労働者が今の仕事を変えずに守り抜くという動きをすることで、経営においても世の中から求められる生産性の高い事業へのシフトが実現できず、かつ国家の観点からも生産性が上がらない方向に行きます。

だからこそ、人生100年時代のライフシフトという書籍でも言及されるように、これからの人生は何回か労働にシフトが入る事を想定しながら柔軟に生きていく必要がありそうです。

これから我々の子供も社会に出ていく準備をします。そのような観点に立つと、ライフシフトを前提として柔軟に本質を考えて自分の道を自分で決定できる能力をつけさせることが子供の人生にとっても非常に有効な上だと考えています。

ゆえに、日本の国家としての戦略としては、ライフシフトそのものを促進するための優遇策を講じる必要があるでしょう。労働者の立場に立って、自分の労働を守り続けることで経済的な利得がないような環境を作る必要があります。

また、あえて自分の労働をシフトさせる事を奨励する教育制度や、それを助成する仕組み等を整備する必要があるでしょう。労働者個人のインセンティブ設計を変えられるほどの政策をとることが大切です。

また、これから社会に出ていく子供に対しては、教育制度によって自分自身の人生の方向付けを自分で進められるように支援していく必要があります。始まったばかりで具体的な成果はどうあれ、日本の教育方針もそのように変化してきていること感じます。

________________________________________

■人生にも経営マインドが必要

経営者や会社を構成する人にも様々な立場の方がいます。成熟している人とそうでない人思います。それぞれに応じた環境設定と責任の持たせ方が必要になってくる事は言うまでもないでしょう。ただ、これからのテクノロジーの進化を考えると、いずれは自分で決断をして進んでいく力は必須になるものと考えられます。

このような決断は、答えがあるものではなく答えがない中で進んでいく必要があるものです。世の中を見渡してみても本当に大切なことに答えがある事は少ないです。

本当に大切なことほど答えがないものです。

答えがある事は、自動化しやすいものでもあります。勝手に調べてくれたり勝手に答えに向けてロボットが動いてくれればいいわけですから。しかしながら、答えが明確にないものについては、思考や決断が必要になります。この部分については、人間が行い続けざるを得ない部分でしょう。

その最たるものが経営であり、その経営の目的を考える姿勢でありそれを実践していく姿なのでしょう。

このように考えると、これから生きていく人は、「経営的なマインド」を自分自身の人生において持っておく必要があると言うことでしょう。すなわち中長期でものを考え、自分の何で世の中に貢献をしていくのか、そしてそれを実現するために必要な自分自身の内部資源が何なのかと言うことを常に意識しながらそれを磨いていく事が必要であると言うことでしょう。